问题引领促思维生长

——以“队列表演(一)”的教学为例

广东省深圳市笋岗小学 吕蓝河

一、教学困惑

“队列表演(一)”是在学生已经掌握了两位数乘整十数的口算及两位数乘一位数笔算乘法的基础上进行教学的。本节课借助直观的点子图探索两位数乘两位数的计算方法,使学生在理解算理的同时体验算法的多样化,为后续学习两位数乘两位数的竖式笔算以及运算律埋下伏笔。因此,本节课内容看似简单却有着重要的价值。在多次试教的过程中,教师遇到两个难题:

(1)在利用点子图探究“12×14=?”的过程中,教师发现大多数学生不知道如何圈点子图才能解决“12×14=?”的问题,50%以上的学生将点子图一行一行地圈起来。

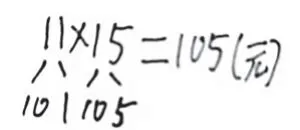

(2)在完成本节课的计算练习时,依旧有部分学生出现“个位数乘个位数、整十数乘整十数”的错误做法。例如:把11拆成10和1,把15拆成10和5,10×10=100,1×5=5,100+5=105,因此11×15=105。

基于对这两个教学问题的思考,笔者将“问题引领”作为改进课堂教学的路径和抓手,最终确定了以下教学方案, 并取得了理想的教学效果。

二、教学实践

(一)创设情境,提出问题

师:看到“队列表演(一)”这个课题,你的脑海里浮现出怎样的一幅场景呢?

生1:祖国天安门广场前气势磅礴的阅兵仪式。

生2:我们每学期期待的运动会开幕式。

(师播放国庆大阅兵视频)

师:提到队列表演,我们不禁想到了壮观的阅兵仪式。最近,淘气所在的学校也在准备队列表演,我们去看看吧!看到这张方阵图(见图1),你想了解什么?

图1

生:一共有多少人参加队列表演?

师:为了便于同学们观察,我们用点子来代替方阵图中的小朋友。用10秒钟快速数一数,大约有多少点子?

(学生分享估计的数据,教师将其记录在黑板上)

师:到底有多少人呢?要解决这一问题,我们要知道哪些数学信息?

生:需要知道一共有几行,每行有几个人。

师:你能带大家数一数吗?

生:一共有12行,每行有14个人。

师:可以列出算式吗?

生:12×14。

师:一共12行,每行14个,12个14可以用乘法“12×14”来表示。

【思考】创设丰富有趣的教学情境是优化课堂教学的重要手段。有趣的、现实的、蕴含数学意义和富有挑战性的情境,可以激发学生学习数学的兴趣,唤醒学生学习的积极性。本节课以气势磅礴的国庆大阅兵视频引入,在激发了学生学习兴趣的同时,增强了学生的民族自豪感,引出了本节课第一个核心问题“有多少人参加队列表演?”,再利用课件将方阵图中的小朋友慢慢地抽象为一个个小点子,使学生直观感受到点子图可以将复杂的情境图变得简明清晰。

教师先组织学生在短时间内凭感觉快速地估一估有多少点子,再引导学生从点子图中提取解决核心问题所需要的必要信息,不仅提高了学生解决问题的能力,还培养了学生的数感。

(二)几何直观,明晰算理

师:数一数,有多少个点子?怎样数更快速、准确?请同学们拿出学习单,在点子图上圈一圈、算一算,最后和组员说一说你数数的方法。

(学生自主探索交流)

师:同学们,你们完成了吗?下面请小组代表分享一下。

(1)展示学生作品1(见图2)。

图2

生:我将点子图分成6个部分,每个部分有2行,每行有14个,2×14=28,28×6=168,所以12×14=168。你们同意吗?

师:谁明白他的想法?

(学生交流补充,教师板书算式)

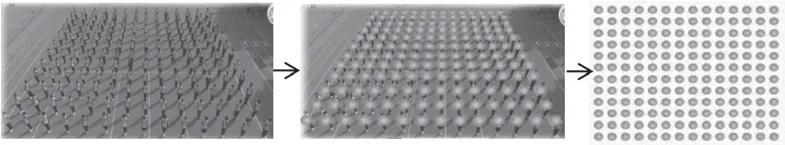

(2)展示学生作品2(见图3)。

生:我将点子图分成2个部分,也就是把12分成10和2,10×14=140,2×14=28,140+28=168。你们同意吗?

师:有谁和他的想法一样?

(学生交流补充,教师板书算式)

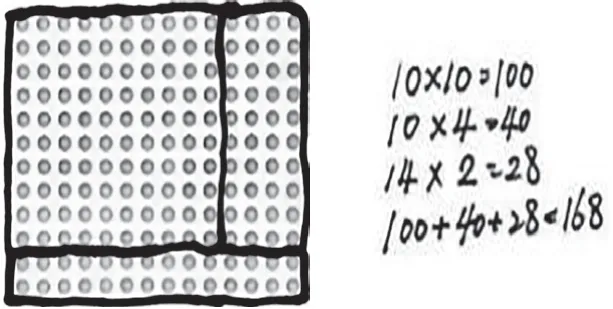

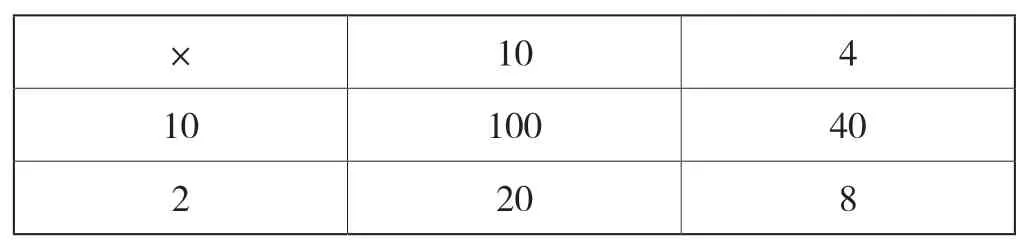

(3)展示学生作品3(见图4)。

图4

生:我将点子图分成三个部分,第一部分是10个10,第二部分是10个4,第三部分是2个14,10×10=100,10×4=40,2×14=28,100+40+28=168。你们同意吗?

(学生交流补充,教师板书算式)

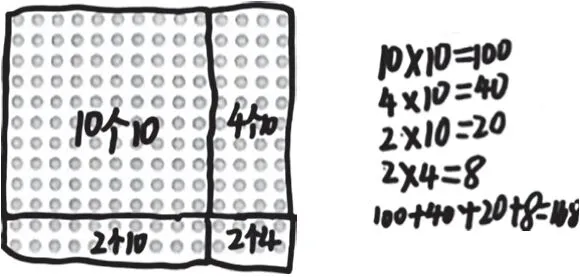

(4)展示学生作品4(见图5)。

图5

生:我利用点子图把12个14拆分成了四个部分,分别是第一部分10个10、第二部分4个10、第三部分2个10和第四部分2个4。10×10=100、4×10=40、2×10=20、2×4=8,四个部分合在一起就是100+40+20+8=168。你们同意吗?

【思考】点子图作为一种计算模型,相对于情境中的实物模型来说,形式简单,具有概括性和抽象性的特点,方便学生动手操作,可通过圈一圈、画一画完成学习任务,有助于学生理解乘法意义和算理。圈点子图这项任务本身并不困难,之前学生无从下手的原因是没有将圈点子图与计算“12×14”建立联系,要解决这一问题,就需要将学习任务问题化。

核心导学问题的设计是“问题引领”的课堂教学要素之一,教师将指向核心问题“12×14=?”的学习任务转化为学生能听得懂、靠近学生认知发展区的导学问题“数一数,有多少个点子?”。通过将学习任务问题化,学生从被动地完成教师布置的任务向主动探寻解决问题的方法转变,明确了圈点子的目的是快速、准确地数出“一共有多少个点子”,即“12×14=?”,有效地建立了直观操作与抽象数算之间的关系。

直观图在学生呈现多种算法的过程中具有重要的价值。在这个环节的教学中,教师鼓励学生从多个角度思考问题,选择“独立思考+展示分享”的学习方式,尽可能多地展示学生不同的方法,使学生真切地体验到算法的多样性,培养学生思维的灵活性。

“谁明白他的想法?”“有谁和他的想法一样?”等问题引发学生个体与全班同学之间的交流。学生在讲台上解释自己的想法,其他同学既可以补充完善,也可以提出疑问。教师把课堂还给学生,让学生真正成为学习的主人。

在呈现学生的方法时,教师有意将方法按照从特殊到一般进行排序并将教学重点放在第四种方法上,通过组织学生互相交流补充,引导学生讲清楚“利用点子图把12个14分成了几个部分,每个部分是在求几个几”,从而帮助学生将点子图的每个部分与算式建立对应关系,指导学生将直观操作转化为数学符号表达。

(三)建立对应,沟通联系

师:你能看懂图6吗?你能用算式表示数点子的过程吗?

演示文稿先出示划分图,在学生交流汇报的基础上,再依次出示各部分的算式以及计算过程,最后,教师梳理总结。

师:这么多种方法,有没有联系呢?

生1:都是把点子图拆分成几个部分,先算出每一部分,再相加。

生2:都是把12拆开或者把12和14两个数都拆开。

师:我们把点子图分成了几个部分,再把每个部分加起来。虽然两位数乘两位数还没学,但是我们可以拆分,方法一是把12拆分成“6+6”,方法二是把12拆分成“10+2”,方法三是把12和14都拆成了整十数和一位数。这些拆分方法中,你认为哪一种比较特别?

生1:第三种比较特别,其他都是分成两个部分,第三种方法分成了四个部分。

生2:第三种方法好计算,拆成整十数和一位数,100、40、20是整百、整十,相加很方便,可以直接口算。

师:第三种方法都是整百、整十的数,很好口算,奇思和你们的想法一样,于是,他把这种方法转化成我们熟悉的表格,表格计算的方法你们能看懂吗?

10 4 10 100 40 2 20 8×

生1:把14分成10和4,把12分成10和2。

生2:10×10=100、2×10=20、4×10=40、2×4=8。

生3:最后把四个部分相加,即100+40+20+8=168。

师:你可以在点子图中指出表格中每个数字对应的部分吗?

(学生展示交流,教师梳理总结)

师:表格中的每个数字都能在点子图中找到对应的部分,看似不同的两种方法其实是一样的,只是记录方式不同。

【思考】在学生交流各自点子图的圈法后,教师引导学生对比沟通各种方法之间的区别与联系,选择最合理、简便的方法。列表是对点子图第三种方法的抽象,是后续学生理解乘法竖式算理的重要基础,在出示表格后引出本节课的第二个核心问题“表格计算的方法你们能看懂吗?”。

在学生对核心问题进行自主思考、分享、质疑的基础上,教师带领学生对核心问题“再聚焦”,除了梳理学生的发言外,还要利用课件再次动画演示由点子图逐步转化为表格的过程,以及表格中每个数据与点子图各部分进行一一对应的过程,帮助学生将直观操作与数字、数学符号的表达建立对应关系,从而达到培养学生抽象意识和抽象能力的目的。

(四)回顾小结,练习巩固

师:如果现在老师不再提供点子图,你还能解决问题吗?为了准备队列表演,学校打算购买彩旗和花束,需要购买15面彩旗,每面彩旗11元;需要购买12束花,每束花23元。购买彩旗和花束各需要多少元?

(学生完成练习)

师:看来点子图具有一定的局限性,用表格更简便一些。刚刚老师发现有个同学是这样做的,他这样做对吗?(见图7)

图7

生1:他 是 把1 1 拆成1 0 和1,把1 5 拆 成1 0 和5,10×10=100,1×5=5,100+5=105,好像没问题。

生2:少了“10×5”和“1×10”。

师:能听懂吗?回想一下点子图,它能不能帮我们呢?

(学生互相补充,教师提炼总结)

【思考】必备知识与技能的掌握离不开适度的练习,本节课将课本计算习题“15×11”“23×12”以解决问题的形式呈现,让学生感受到数学的应用价值。在解决问题时,教师不再给学生提供点子图及表格,促使学生从运用直观工具进行计算过渡到直接进行数的运算,完成从具体形象思维到抽象思维的过渡。

学生的错误资源是宝贵的,课堂上能暴露错误并及时订正,不仅可以提高学习的有效性,还可以提升学生自我反思学习的能力。当学生出现上述错误时,教师可以再次借助直观的点子图, 帮助学生诊断错误的原因,进一步理解和掌握算理算法,突破本节课的重难点。