清代滁河流域旱涝灾害序列重建及时序分析

李士毫,毕硕本,3,李晓岑

(1.南京信息工程大学 文化遗产科学认知与保护研究基地,南京 210044; 2.南京信息工程大学 法政学院,南京 210044;3.南京信息工程大学 地理科学学院,南京 210044)

0 引 言

地球气候一直处于不断变化的过程中,但由于其变化周期较长,大部分时间内气候环境都呈现出较为稳定的状态。但是,人类文明的发展为气候变化带来了更多的不稳定性,进入工业时代之后,人类活动对于气候的影响越来越大。尤其是近百年以来,气候变化加剧,极端自然现象时有出现,气候变化问题也因此受到了更多的关注。在20世纪70年代以前,气象科学家曾认为用30 a的气候平均就可描述气候特征,气候被看作是一个静态、大体稳定的孤立系统[1]。1990年代以后,人们已经认识到气候具有突变性,而且关于气候突变发生的时间尺度已经由千年缩小到10 a之内[2]。2003年10月,美国国防部发布 “气候突变的进程和对美国国家安全的影响 ”报告,旨在预测全球气候变化的最恶劣结果,并提出应对之策[3]。2009年的一项研究显示,中国近50 a来年平均地表气温变暖幅度约为1.1 ℃, 增温速率接近0.22 ℃/(10 a) , 比全球或半球同期平均增温速率明显偏高,地表气温增暖主要发生在最近的20 余年[4]。

农业作为第一产业,在社会生产中起着极其重要的作用,我国古代尤其重视农业生产。农业生产以农作物的生长为基础,因此受气候变化的影响很大[5]。其中,旱涝灾害对农业生产的影响最大。我国以季风性气候为主,大部分地区的主要降水都集中于夏季,同时由于季风的不稳定性,降水量波动较大。因此,我国旱涝频繁,对农业生产有很大影响[6]。当季风水平发生波动时,就可能出现旱涝灾情,进而造成农业生产受损。例如,我国夏季季风在20世纪中后期发生了一次明显的跃变,华北地区在1976年之后,夏季季风降水减少,发生了持续干旱,导致了此地区水资源缺乏,国家不得不花费巨资实施南水北调工程[7- 8]。我国古代十分重视气候现象的观测和记录,因此留下了大量关于气象和气候变化的记载,为当今的古代气候研究提供了丰厚的资料支撑。早在上世纪70年代,竺可桢[9]就根据历史文献等资料梳理了我国近5 000 a的气候变化。王绍武等[6]为探索旱涝演变规律,分析了我国近500 a的旱涝史料。郑景云等[10-11]评估了我国过去2 000 a的气候变化,并总结出利用旱涝县次建立历史时期旱涝指数序列的研究方法。近年来,国内对于历史时期内各流域气候变化的研究愈加丰富。张健等[12]对黄河中游清代至今的气候状况进行了重建与分析,姜彤等[13]重建了近1 000 a长江中下游的旱涝序列,高超等[14]对淮河流域明清500多年洪旱灾害的演变特征进行了分析。但是,当前研究大多集中在大区域和大流域的研究,重点在寻找于宏观上的规律和特征。相比长江流域、淮河流域等大范围地区,一些较小流域受到的关注不足,对于更为具体和细致的小范围气候变化的研究较少。

在古代气候的研究工作中,很多学者都会使用空间数据挖掘技术[15-16]。在进行气候还原与分析时,空间数据挖掘是数据挖掘中的重要内容,包括时空模式发现、时空聚类分析、时间序列关联规则挖掘等方法。此类方法的应用,可以有效提升数据挖掘的效果。例如,Ester提出了DBSCAN算法[17],这是一种基于密度的空间聚类算法 ,适用于各种形状的聚类,可以快速、有效地处理空间数据并且处理噪声点。

本文选取滁河流域作为研究区域,通过收集该流域清代历史资料,提取其中关于洪涝和干旱灾害的相关记载,根据旱涝等级划分标准,重建了1644—1911年滁河流域旱涝等级序列,并运用多种分析法,包括频次分析、滑动平均和Morlet小波分析法,对重建序列进行时序分析。滁河流域属于亚热带季风气候,降水分布季节性强且年际变化大,属于旱涝灾害多发地区。

1 研究区域与资料

滁河,古代称涂水、滁水,郦道元在《水经注》中记载:滁水出浚遒县也。唐代改称滁河。在含山、和县内被称为“后河”,南京市也称“全河"。滁河位于长江下游左岸。发源于安徽省肥东县梁园附近,安徽、江苏省的10个县(市、区),流经安徽省的肥东县、全椒县、巢湖市、含山县、和县、嘉山县、滁州市、来安县和江苏省南京市的浦口区,最终于南京市六合区与仪征市边界附近的大河口汇入长江。滁河全长269.2 km,其中安徽省境内河长169 km,江苏省境内长约116 km(图1)。

滁河流域面积偏小,但地理位置较为重要。滁河流域位于江淮地区东部和宁镇地区西部,是连接江淮与宁镇地区的过渡地带,其气候特征具有一定的代表性。重建滁河流域历史旱涝序列,对认识其东西两侧大区域的气候特点有一定的参考意义。

本文重建清代滁河流域旱涝序列的数据依据来自相关历史文献。滁河流域多为平原丘陵,地势较为平缓,河流水域密集,加之气候适宜,非常适合人类生活和农业发展。早在商周时期,就是诸侯活动频仍之地[18],至今仍遗存含山大城墩、滁州何郢、江浦蒋城子等多处遗址和大量青铜器具。20世纪60年代,研究人员在滁河流域进行了一次全面调查,确认了30余处台型遗迹[19]。滁河河道曲折宽阔,且水流平缓,利于农业生产,但地势平坦不利泄洪。并且,从明代起,滁河沿河筑圩挡水,逐年加高培厚,形成如今大小圩区,圩堤愈高,洼地滞洪能力日少,水旱灾害频繁[20]。滁河流域位于东部季风区,年降水量1 000 mm左右,降水集中于夏季,6、7月份暴雨占全年暴雨的70%[21]。降水量较多且集中,因此更易出现洪涝灾害。

本文提取了《中国三千年气象记录总集》[22]中的相关气候信息,并辅以《中国气象灾害大典·安徽卷》[23]、《中国气象灾害大典·江苏卷》[24]中的旱涝灾害记载。部分年代缺少旱涝灾害记录,以《中国近五百年旱涝分布图集》[25]中的旱涝等级序列进行参考和补充。

2 旱涝灾害等级序列的重建

2.1 旱涝等级的判断标准

本文在历史文献的整理工作中,使用5级划分法[26],根据史料中关于旱涝灾害的描述,将每个县的单次旱涝记载转化为确定的旱涝等级定值。分为1级-涝,2级-偏涝,3级-正常,4级-偏旱,5级-旱。具体定量标准见表1、表2。

表1 旱涝灾害等级的定级标准

表2 区域旱涝指标分级标准

旱涝等级的判断需要遵循下列标准:① 当一个县一年内既有干旱灾害也有洪涝灾害时,应当以影响较大的灾害为准,如连续干旱或破坏力强的洪涝灾害。如果旱涝灾害影响程度大致相同,考虑到当地降雨集中的特点,应当以夏季灾害状况为准。② 部分洪涝灾害不予计入,如邻近地区河流决堤导致的洪水过境。③ 单一站点记载空白的情况,如果中断不超过3 a,视为气候正常,超过3 a的情况视为资料缺失[27]。

2.2 旱涝等级序列的重建

确定流域内所有县的单点旱涝等级后,对整个区域的旱涝等级进行评估[28]。其计算公式为

K=(∑F+∑D+∑E)/N·E。

(1)

式中:K为特定1 a中滁河流域的综合旱涝等级;F为当年气候为涝和偏涝单点的等级数;D为当年气候为旱和偏旱单点的等级数;E为当年气候正常的等级数;N为区域内有气候记载的单点数量。

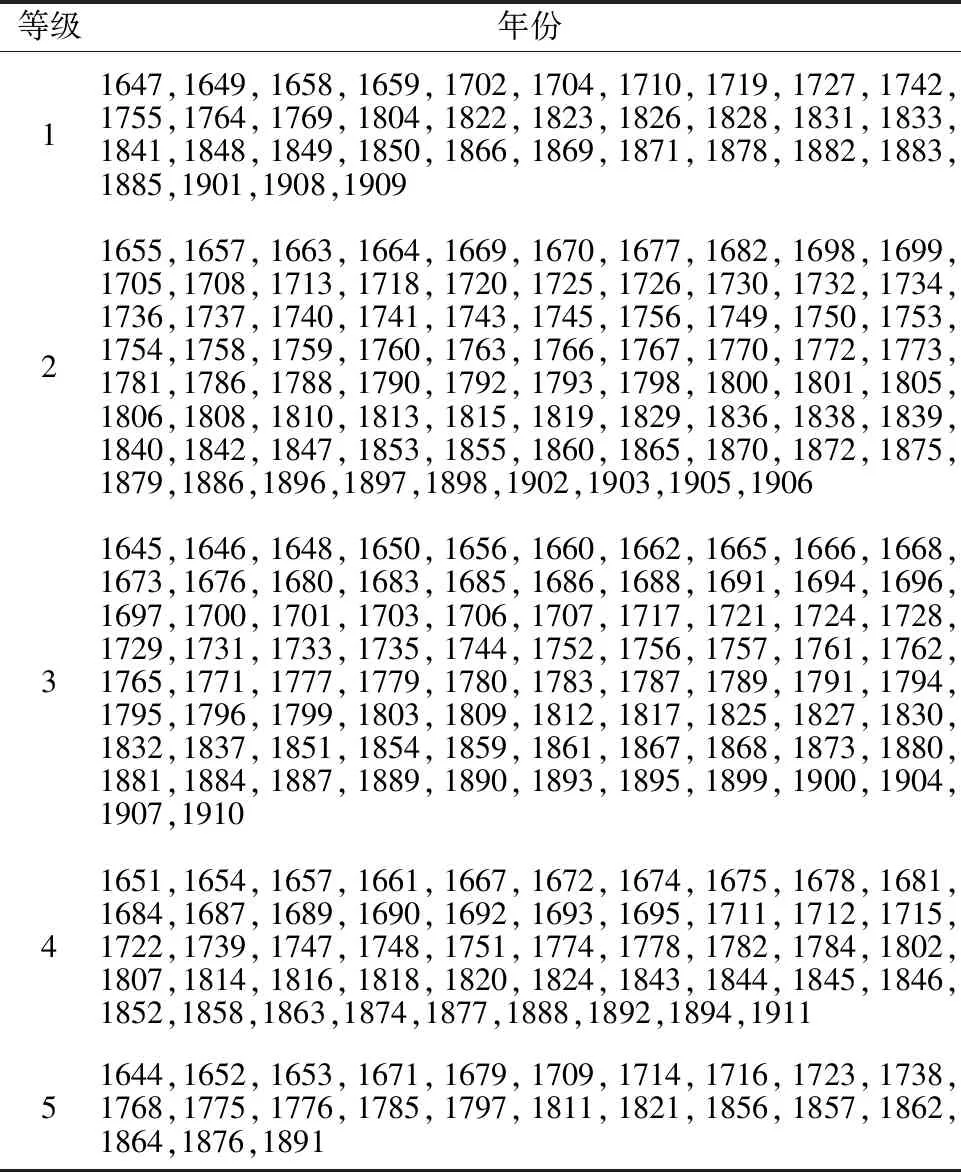

根据滁河流域1644—1911年旱涝等级数据,逐年定量化各县旱涝等级并制作该地区旱涝灾害等级表(表3)。为更加直观地展示不同旱涝等级的时间分布特征,绘制旱涝等级灾害散点图(图2)。

表3 1644—1911年滁河流域旱涝灾害等级

图2 1644—1911年滁河流域旱涝灾害等级散点图

根据图2可以看出,1644—1911年,滁河流域干旱与偏旱的年份较少,正常与偏涝的年份较多。根据图表可知,滁河流域气候正常年份为81a,占比30.2%;气候偏涝与涝的年份分别为77、35 a,分别占比为28.7%、13%;气候偏旱与旱的年份分别为50、25 a,分别占比为18.7%、9%。出现极端气候的年份占20%左右,平均5 a出现一次。气候灾害的发生具有一定的连续性,即数年间气候持续偏向湿润或干旱,同一类型的灾害连续出现。清代滁河流域洪涝灾害发生频率高于干旱灾害,涝与偏涝年份共有112 a,反映出当时整体气候偏向湿润。

3 研究结果与分析

3.1 年际变化和频次分析

将清代268 a每10 a作为一个时段,分别统计各时段旱涝灾害出现的频率(见表4)。结果显示:1670—1679年发生了6次旱灾年,是所有年份中发生旱灾最多的时段;其他各时段都有旱灾年份出现,分别存在1~6 a不等。1740—1749年发生了7 a涝灾,1900—1911年也有7 a涝灾,但这一时段包含11个年份,因此涝灾强度小于1740—1749年;其他各时段也都有涝灾年出现,分别存在1~6 a不等。认识清代滁河流域的气候变化,可以将268 a分为前后2个时期,简明地展示滁河流域气候在清代的整体演变趋势。1644—1777年间,旱灾年41 a,涝灾年52 a,旱涝比率为0.79,1778—1911年旱灾年34 a,涝灾年60 a,旱涝比率为0.57。可以看出,清代该流域的气候呈现由干燥到湿润的变化特征。

表4 1644—1911年滁河流域旱涝灾害频次

268 a总计来看,1级涝共发生35次,占比13%,平均每8 a发生1次;2级偏涝共发生77次,占比29 %,平均每3 年发生1次;降水适宜共发生81次,占比30%,平均每3 a发生1次;4级偏旱共发生50次,占比19 %,平均每5 a发生1次;5级旱共发生25次,占比10%,平均每10 a发生1次。说明滁河流域最容易出现的是正常年与偏涝年,旱年发生的概率最低,正常偏涝是清代该流域气候的主要特征。

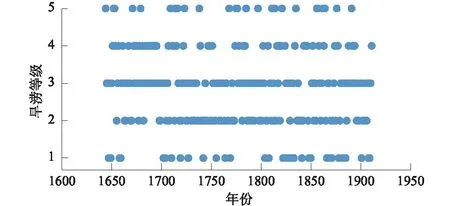

为直观展示滁河流域各时期旱涝灾害发生频次,制作旱涝灾害频次直方图,见图3所示。由图3可知,1644—1911年滁河流域旱涝灾害发生的频次波动较大。旱灾变化趋势为上升-下降-平稳-下降,涝灾变化趋势为下降-上升-下降-上升-下降-上升。可以看出,清代初期以后,该流域涝与偏涝年份远多于旱与偏旱年份。

图3 滁河流域1644—1911年旱涝灾害频次及其多项式拟合

3.2 阶段性分析

分析滁河流域旱涝灾害的阶段性特点,可深入了解清代该河流域旱涝灾害的整体变化趋势及不同时期的阶段特征。对于一组数据样本数量为n的序列X1,X2,…,Xi,…,Xn,它的m项滑动平均可以写为

式中Xt+(m-1)/2表示对应t+(m-1)/2时刻的平均值[29]。

使用11 a滑动平均法进行分析,结果如图4所示。

图4 滁河流域1644—1911年旱涝灾害11 a滑动平均曲线

由图4可知,在11 a时间尺度下,滁河流域清代旱涝灾害的出现可以大致分为4个阶段。第一阶段为1644—1720年,这一时期干旱灾害的频次远多于洪涝灾害,且出现了多年连续干旱的情况。第二阶段为1720—1760年,这一时期滁河流域的气候由干旱转向湿润,绝大部分年份都出现了洪涝灾害,且旱涝等级值波动较小,处于较为稳定的状态。第三阶段为1760—1820年,这一时期旱涝灾害的频次大致相等,且旱涝变化剧烈,多次发生旱涝急转的情况。第四阶段为1820—1911年,这一阶段多数年份气候偏涝,发生干旱灾害的年份较为集中。滁河流域清代气候曾多次突变,1653年、1666年、1720年、1760年、1820年和1855年均是明显的时间拐点。根据11 a滑动平均图,可将清代滁河流域分为1个偏旱期(1644—1720年)、2个偏涝期(1720—1760年、1820—1911年)和1个旱涝交替多发期(1760—1820年)。可以看出,滁河流域268 a间旱涝灾害的出现有着较明显的阶段性和集中性。1720年左右是滁河流域气候由干燥转向湿润的重要时间拐点,淮河流域气候同样由旱转涝,干湿变化明显[30]。这一时期类似的气候转变,体现出两地气候演变在时序上的相似性。

3.3 周期性分析

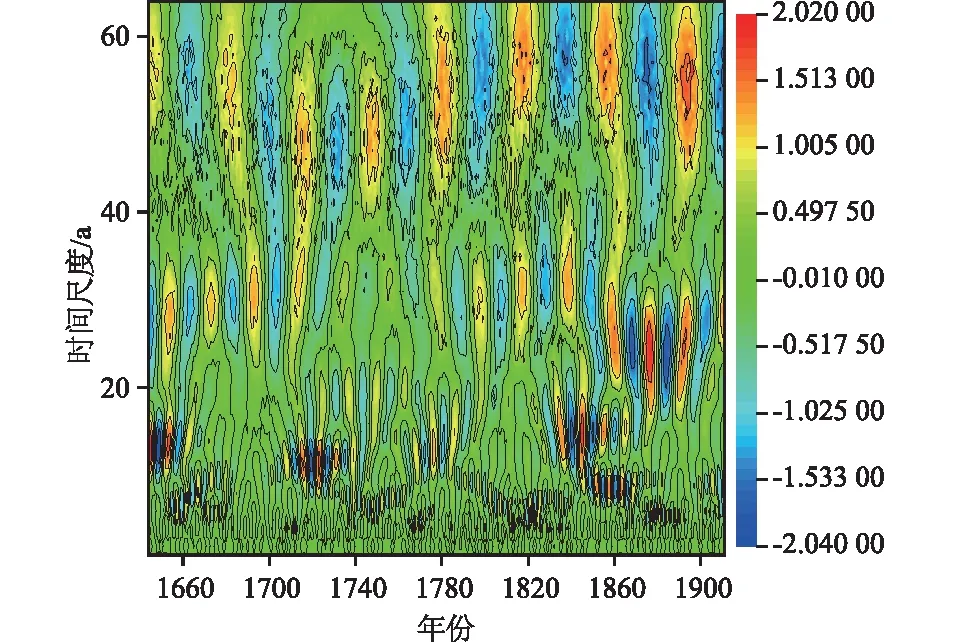

使用Morlet连续小波分析法,对清代滁河旱涝灾害发生时间序列进行周期性分析,作出小波变换系数实部等值线图(图5)。小波变换不仅能够发现气候序列变化的尺度,而且能够看到气候序列变化的时间位置[ 31]。实部表示不同特征时间尺度信号在不同时间上的分布和位相等信息,实部为正对应于偏多期,反之对应于偏少期;模的大小与时间跨度密切相关。根据1644—1911年滁河流域旱涝等级序列的时频分布状况可看出较为明显的周期变化特征时间尺度是5、10~15、20~30、50~60 a。10~15 a尺度的周期变化比较具有全域性。20~30 a度的周期变化在1860—1911年比较明显。

图5 Morlet小波变换系数实部

小波方差(图6)可以用于确定旱涝变化序列的主周期。可以看出,小波方差的曲线存在4个大小不同的峰值,分别对应着9、14、28、55 a左右的主周期。其中,55 a左右的周期振荡最强,为第1主周期,第2、3、4周期依次是28、14、9 a。我国东部沿海地区清代旱涝序列重建结果显示存在显著的28 a周期[32],与本流域结果相似。这些显著周期与太阳黑子的活动周期有一定的一致性,区域内旱涝变化的周期与一些气候变化在一定程度上都有着相同的反映[33-34]。

图6 旱涝等级距平序列的小波方差

4 可靠性分析

为了检验本文所建清代滁河流域旱涝序列的可靠性,将重建结果与同时段我国东部沿海地区的整体气候特征[32]进行对比。比较两地清代旱涝序列11 a滑动平均曲线图(图7),可以看到1644—1911年滁河流域和东部沿海地区的气候过程演变具有较多的相似性。旱涝等级在1644—1720年呈现整体上升的趋势,并且在大部分时间内处于较高水平。在1720—1760年呈现下降趋势。19世纪初,两地旱涝等级曲线的走向均由升转降,并且出现旱涝交替的现象。这些演变阶段说明滁河流域气候与东部沿海地区的整体气候特征相似,在清代前期较为干燥,进入清中后期则较为湿润。相较于整个东部沿海地区,滁河流域范围较小,加之所处地理位置和流域内地形、水文环境等区域性因素影响,内部气候和东部沿海地区的整体气候存在一些差异性,在部分时期甚至可能呈现相反的特征。整体而言,本文所建立的清代滁河流域旱涝序列具有一定的可靠性。

图7 东部沿海地区旱涝等级11 a滑动平均曲线

滁河流域部分属于淮河流域的范围,其气候与淮河流域应当具有部分一致性。杨传国等[ 30]重建淮河流域旱涝序列结果显示,清代存在25~50 a的长周期和7 a左右的短周期,与本流域结果(9、28、55 a)基本一致。淮河流域在清代存在2个主要的湿润期(1730—1780年、1820—1920年),与滁河流域2个偏涝期(1720—1760年、1820—1911年)基本对应。因其统计范围为蚌埠以上流域,与本流域气候特征存在部分差异。将滁河流域旱涝序列方差图(图6)和淮河流域重建旱涝序列方差图(图8)进行比对可以看出,滁河流域存在28 a左右的明显周期,淮河流域存在30 a左右的明显周期;滁河流域的第一周期为55 a左右,淮河流域同样存在50 a左右的明显周期。滁河流域与淮河流域在旱涝变化的时间特征上较为相似。

图8 重建降雨序列和旱涝等级序列的小波方差

5 旱涝灾害的社会影响

在防灾减灾能力较差的古代,旱涝灾害的破坏力很大,农业生产是受旱涝影响最大的社会活动之一。古代水利设施落后,应对自然灾害的能力较弱,农业生产几乎完全依赖自然降水,极容易出现旱涝灾害。以滁州为例,清初康熙年间修订的《滁州志》记载,1651年,“大旱,米价每升七十文”。干旱造成农田减产,导致粮食紧缺,粮价高涨。烈度较大的旱涝灾害,会严重破坏社会的正常生产生活,威胁民众生命安全。1679年,滁州“(大旱),岁大寝,流殣载道”。相邻的天长县甚至出现“民大饥,人相食”的惨剧。类似的情景,在古代各类记载中屡见不鲜。

旱涝灾害可能引发多种次生灾害。例如,过量的降水不仅影响农业生产,还会毁坏城池房屋。1658年,“秋九月,大水,自初三日雨至十九日,田禾皆淹没”。1670年,“仲夏,淋雨竟月,罗城堞崩殆尽,濠堤溃溢几涸”。1671年,滁州“夏旱,蝗”。本次灾情造成“本州民马田地,秋被旱蝗灾伤九分、十分不等。”干旱不仅直接影响农业生产,还可能导致蝗灾,造成进一步的破坏。

现代社会抵御气候灾害的能力有了极大的提升,旱涝灾害的破坏性被大幅削弱。但是,抵御气候灾害仍然是一项艰巨且长期的工作,并且当代气候变化加剧,对于气候灾害需要继续保持警惕、加强预防,不断深化对气候变化机理和规律的认知。

6 讨 论

滁河流域位于长江中下游地区,这一区域作为我国重要的农业生产地区,发展程度较高,相关气候研究较为完善。进入清代以后,滁河流域涝灾频率发生明显高于明代,为涝灾多发期[35],这一特征与滁河流域在清代初期后气候由干转湿,洪涝灾害大量出现的特点相同。

清代滁河流域周边多个区域的气候变化都具有10 a左右的周期性特点,包括周边巢湖地区[36]、苏浙皖沪[35]四省和广大东部沿海地区[ 32],多位学者的研究都表示,旱涝灾害变化周期与太阳黑子的活动周期有一定的一致性[33-34]。本文重建滁河流域旱涝等级序列结果显示,当地清代旱涝变化存在9、14 a的周期性,表明滁河流域与周边区域的旱涝变化存在一致性。

本文选取的旱涝记载,主要是关于降水及河流水量变化等自然现象的描述。通过定量分析历史气候资料,可得知滁河流域的旱涝变化具有较为明显的阶段性与周期性特点。人类与自然是相互联结的整体,这种联系在农业时代尤为紧密。同时,这种影响并不是单向的,一些灾害的发生也和人为因素相关[37]。夏明方曾指出,过于侧重自然因素已经严重制约了中国灾害史乃至环境史研究的进一步发展[38]。

本文关于清代滁河流域人类活动的关注不足,对农业生产及水利工程等活动的状况缺少认识。因此,对于气候变化与农业生产的影响,以及旱涝灾害与经济、社会的关系,后续仍然需要更多的研究。

7 结 语

在梳理1644—1911年滁河流域逐年旱涝变化的基础上,探索该流域气候在清代的演变特征。结果表明:清代初期后,滁河流域整体气候由干燥转向湿润。

在11 a时间尺度下,其变化过程可大致分为4个阶段,呈现出干燥—湿润—旱涝持平—湿润的趋势。气候变化过程存在10~50 a长短不一的时间周期。重建历史降雨定量描述了历年滁河流域降雨量的分布,准确性较高。

清初,干旱灾害较多,进入17世纪之后,气候快速转向偏涝,洪涝灾害出现的频次增多。清代该流域气候由干燥转向湿润的趋势,与周边淮河及长江流域的变化具有一致性。周期性特点上,滁河流域存在9、14、28、55 a的振荡周期。北侧淮河流域存在25~50 a的长周期和7 a左右的短周期,滁河所属的东部沿海地区存在显著的28 a周期,均与滁河流域具的旱涝周期具有一致性。受到地理位置、地形等具体因素影响,干湿变化规律在小尺度的时空范围内存在一些误差,但基本与清代长江下游地区地区和淮河流域的整体特点一致。通过和流域所属的东部沿海地区旱涝序列进行比对,证实本文所建旱涝序列具有可信性。清代滁河流域旱涝灾害频发,严重影响农业生产,造成多种灾害和社会问题。

本文收集古代文献资料重建历史时期旱涝序列,虽然选择了多种史料以求获得更加准确的数据,但仍然存在一些问题。各县在不同年份均存在记载缺失的情况;对于一年内同一地区的旱涝记载,不同史料的描述有时会不一致甚至完全相反。在今后的研究中,原始资料的收集与整理工作仍需继续完善。