抑郁症自杀未遂者的痛苦逃避与背外侧前额叶−脑岛有效连接特征*

郝子雨 李欢欢 林亦轩

(中国人民大学心理学系, 北京 100872)

1 引言

全球每年大约有70 万人死于自杀, 占所有死亡人数的4% (WHO, 2021)。抑郁症是自杀的重要风险因素。在全球范围内, 抑郁症患者终生自杀死亡率为19.7% (Wasserman et al., 2021)。中国抑郁症患者自杀意念和自杀未遂的终生发生率分别为53.1%和23.7% (Dong et al., 2019), 然而, 10%的自杀死亡者无任何精神疾病的诊断(Wasserman et al.,2021), 自杀行为的发生与否并不简单地取决于精神疾病的存在或症状的严重程度(Mann & Rizk,2020)。因此, 在精神疾病症状(抑郁)和自杀之间可能存在更重要的预测因素。Shneidman (1993)认为心理痛苦是自杀发生的必要条件, 而抑郁只是解释自杀的二级因素。心理痛苦在抑郁与自杀的关系起着完全中介作用(Calati et al., 2022; Montemarano et al., 2018)。

心理痛苦是个体感受到恐惧、绝望、耻辱、悲伤、内疚和孤独等的内省体验, 也是一种复杂的负性情绪状态(Shneidman, 1993)。有一项元分析指出,有自杀未遂史精神疾病患者的心理痛苦水平显著高于无自杀未遂史组, 并且心理痛苦和自杀意念、自杀未遂显著正相关(Ducasse et al., 2018)。一项以大学生为研究对象追踪4 年的纵向研究也发现, 在基线期和4 年后的随访中, 心理痛苦均能显著预测自杀意念, 而抑郁和无望感则不能(Montemarano et al., 2018)。新近一项针对大学生自杀未遂的网络分析结果表明, 与抑郁、焦虑和习得自杀能力相比,心理痛苦是中介中心性和接近中心性最高的节点。抑郁与自杀未遂的直接相关并不显著, 而是通过心理痛苦间接影响自杀未遂(Calati et al., 2022)。以上研究结果提示, 心理痛苦是识别自杀未遂的关键心理变量, 且预测效能具有跨时间的稳定性。

Li 等(2014)提出心理痛苦三因素模型, 将心理痛苦视为一个动态加工过程, 包括对诱发痛苦情境(如丧亲、社会拒绝)的认知评价(痛苦唤醒)、痛苦引发的心身反应(痛苦体验)和逃避痛苦的动机趋向(痛苦逃避)。与抑郁(对积极刺激丧失愉悦体验或者是缺乏追求积极刺激的动机)不同, 心理痛苦强调的是个体对消极刺激的过度负性反应。具体而言,痛苦唤醒和痛苦体验分别是对消极刺激(痛苦情境)的认知反应、心理和生理反应。痛苦逃避是在高水平痛苦体验的基础上, 个体产生的以自杀作为逃避痛苦唯一手段的动机趋向, 是该模型的核心成分。在青少年和抑郁症患者中, 均存在低痛苦组、痛苦体验组(高痛苦体验、低痛苦逃避)和痛苦逃避组(高痛苦体验、高痛苦逃避)三种潜在类别。青少年痛苦逃避组发生自杀未遂的比例是痛苦体验组的23.07 倍(Sun et al., 2022), 抑郁症患者中痛苦逃避组发生自杀未遂的比例是痛苦体验组的3.6 倍(Hao et al., 2023)。在美国和葡萄牙社区人群、大学生人群和国内大学生人群中, 痛苦逃避均能显著预测自杀意念(Campos et al., 2019; Campos et al., 2020; Li et al., 2017), 在抑郁症患者中, 痛苦逃避也是唯一显著预测自杀未遂的变量(Li et al., 2014)。ROC 分析显示, 痛苦逃避对有和无自杀未遂史抑郁症患者的分类效能显著优于抑郁、无望感、痛苦唤醒和痛苦体验(Sun et al., 2020)。在采用机器学习算法构建的抑郁症自杀未遂和大学生自杀意念的多模态分类模型中, 痛苦逃避在模型最优特征集的重要性中均排序第一, 抑郁未进入自杀未遂分类模型重要特征集, 在自杀意念分类模型中排序第二(Hao et al.,2023; 孙芳 等, 2022)。综上, 痛苦逃避作为模型中的动机成分与自杀的关系更为密切, 且对临床、非临床人群的自杀意念和自杀未遂的预测效能显著优于抑郁, 但还缺乏神经影像学证据进一步支持。

在影像学研究上, 与快感缺乏这一抑郁症的核心症状相对应, 抑郁症的脑机制研究更多集中在奖赏环路功能缺陷、或者情绪调节关键脑区的功能障碍或结构损伤上。研究结果显示, 与健康对照组相比, 抑郁症患者在奖赏环路的尾状核和腹侧纹状体(Pizzagalli et al., 2009; Wacker et al., 2009), 情绪调节关键脑区背外侧前额叶(Dorsolateral prefrontal cortex, dlPFC)表现出灰质体积的萎缩(Dai et al.,2019)。在任务态下, 与健康对照组相比, 抑郁症患者在金钱奖励延迟任务的期待和反馈阶段表现出眶额皮层(Orbital frontal cortex, OFC)、脑岛、纹状体以及丘脑的低激活(Dichter et al., 2010; Ossewaarde et al., 2011)。在编码负性词汇和面孔时, 抑郁症患者的脑岛和纹状体表现高激活(van Tol et al.,2012)。在情绪调节任务下, 抑郁症患者使用认知重评策略时在 dlPFC、前扣带回(Anterior cingulate cortex, ACC)、楔叶表现出低激活, 以及杏仁核和腹外侧前额叶连通性的减弱(Fitzgerald et al., 2019)。与抑郁不同, 自杀是一种风险决策和目标导向性行为, 与个体的冲动性也有着密切关系。因此, 自杀的脑机制研究主要关注决策判断、认知控制和行为调整相关神经环路的功能和结构障碍。以往研究表明, 与无自杀未遂史者相比, 有自杀未遂史抑郁症患者的OFC、ACC 和杏仁核等脑区的灰质体积更大(Kang et al., 2020), ACC 与脑岛、脑岛与内侧OFC之间的功能连接更强(Qiu et al., 2020), 且脑岛和内侧OFC 的功能连接水平与痛苦逃避、自杀未遂次数呈显著正相关(甄子昂 等, 2021)。在情感激励延迟任务的惩罚条件下, 有自杀未遂史抑郁症患者表现出外侧OFC 高激活(陈钰莹 等, 2022)。由此可见,抑郁症的脑机制中更多表现为奖赏环路的关键脑区萎缩及额−边缘系统自下而上连接的钝化。自杀脑机制则主要涉及认知控制和痛苦加工脑区(脑岛、OFC、杏仁核)、决策脑区(ACC)灰质体积代偿性增大及它们之间增强的异常交互模式。

值得注意的是, 痛苦加工的神经基础与自杀脑机制存在明显重叠。依据心理痛苦三因素模型(Li et al., 2014), 心理痛苦作为一种复杂的、内省负性情绪体验, 涉及到认知评价、心身反应和动机趋向的不同成分, 其脑机制则主要涉及疼痛加工、动机和决策环路的功能和结构障碍。有研究提出, “痛苦矩阵”是大脑中负责疼痛信息加工的复杂脑网络, 包含外侧环路(初级和次级感觉皮层、丘脑和杏仁核)和内侧环路(OFC、ACC、脑岛、杏仁核和丘脑), 前者主要负责疼痛的躯体信息, 后者主要处理疼痛的情感信息(Morton et al., 2016)。内侧环路被认为是心理痛苦的神经基础(Rizvi et al., 2017)。新近一项研究发现, 以内侧环路关键脑区作为感兴趣区构建的自杀未遂分类模型的准确性(85%)显著优于自杀相关脑区(包括双侧楔前叶、颞上回、内侧额上回、梭状回、尾状核) (75%)和对照脑区(包括双侧角回、舌回、海马旁回、距状回、缘上回) (62%)。并且, 以内侧环路作为输入特征集构建的自杀未遂分类模型与痛苦逃避分类模型的重要特征集存在重叠(Hao et al., 2023)。上述研究提示痛苦加工关键脑区的异常模式是有无自杀未遂者的有效区分特征。然而, 前述研究多基于脑区激活水平、功能连接以及灰质结构指标, 缺乏对功能连接方向信息探索, 难以反映在自杀脑机制中, 痛苦矩阵内侧环路关键脑区之间的自上而下或自下而上交互模式。且前期研究基于单一脑区或单一神经环路, 也难以反映自杀脑机制中大脑以网络形式的加工模式。

大脑以网络的形式共同执行某些特定功能, 每个网络都由一组不同的皮层和皮层下区域构成(Menon & D'Esposito, 2022)。基于网络比基于单一脑区的研究结果较少受到大脑自然异质性和噪声的影响, 可以提高研究结果的可重复性(Taylor et al., 2021)。因此, 从脑网络角度探索自杀脑机制中的痛苦加工模式十分必要。心理痛苦三因素模型将心理痛苦划分为认知成分、情感成分和动机成分。痛苦矩阵的内侧环路主要涉及情感成分的加工过程。痛苦唤醒是认知成分, 对个体以往痛苦情境的认知评价, 以过去负性事件的回忆为基础, 与海马的功能密切相关。因为海马作为边缘系统的组成部分, 主要参与情绪记忆的编码、储存和提取过程(Roll et al., 2015)。痛苦逃避则是动机成分, 与认知控制脑区功能密切相关, 而dlPFC 是进行自上而下认知控制的核心节点(Menon & D'Esposito, 2022)。此外, dlPFC、海马与内侧环路的关键脑区存在复杂的纤维连接, 包括dlPFC 与OFC 通过上纵束连接,海马、ACC 和杏仁核通过扣带束连接(Sharma et al.,2023), 符合将这些脑区识别为一个脑网络的基本原则(Menon & D'Esposito, 2022)。因此, 本研究将痛苦矩阵内侧环路的关键脑区(OFC、ACC、脑岛、杏仁核和丘脑)、海马和dlPFC 定义为“痛苦网络”,作为考察心理痛苦三因素模型加工模式的感兴趣区。

以往研究显示, 痛苦体验的加工过程是自下而上的, 高水平痛苦体验表现为丘脑投射到脑岛、ACC 的功能连接增强; 而痛苦体验的抑制是自上而下的, 表现为前额叶显著激活, 进而抑制丘脑与中脑的功能连接(Morton et al., 2016)。此外, ACC 接收来自OFC 的信息输入, 这两个脑区既是情感反应产生的神经基础(Roll, 2019), 两者的功能连接在调节情绪情感过程中也起重要作用(Kulkarni et al.,2005)。当个体接收到愉悦刺激时, 会改变内侧OFC的连通性, 通过OFC 对ACC、脑岛自上而下的调控抑制痛苦情绪的产生(Becker et al., 2017)。痛苦唤醒的加工机制可能是海马体的显著激活, 以及海马体与ACC 的功能连接增强。可能的原因是, 一方面海马与ACC 存在结构上的连接, 共同参与对情绪信息的认知加工。另一方面, 有自杀未遂史的个体在回忆既往自杀经历时, 会显著激活 OFC、ACC、海马和杏仁核(Reisch et al., 2010)。上述研究结果提示海马到ACC 自下而上的功能连接增强反映了既往事件诱发痛苦认知评价的过程。痛苦逃避的加工机制主要由认知控制脑区负责。额顶网络和反应抑制环路是认知控制动态加工的神经基础(Menon & D'Esposito, 2022)。额顶网络的核心节点包括dlPFC 和后顶叶皮层, 该网络是认知控制枢纽,也是连接大脑中各个网络的活动中枢(Menon &D'Esposito, 2022; Seeley et al., 2007)。Cohen 等人(2014)发现, 在执行高水平的认知控制时, 额顶网络中dlPFC 和后顶叶皮层的功能连接会增强。在个体执行认知控制来抑制非适应性行为时, 由dlPFC发出抑制信号, 传达给下丘脑核, 再通过苍白球将抑制信息返回到运动皮层, 完成对行为的调控(Corbetta & Shulman 2002)。此外, 在认知控制过程中, 脑岛与dlPFC 的激活具有时间上的一致性, 脑岛作为凸显网络的重要节点, 主要是参与对抑制信号的觉察(Cai et al., 2014)。脑岛是边缘系统的核心节点参与调控情绪, 辅助dlPFC 共同完成认知控制(Uddin, 2015)。上述研究结果提示, 脑岛和dlPFC作为认知控制的关键脑区, 痛苦逃避的加工机制可能与dlPFC 到脑岛、ACC 和丘脑自上而下认知控制减弱有关。然而, 对自杀脑机制中痛苦加工模式探索缺乏关键脑区之间功能连接的方向信息。

有向的功能连接被称为有效连接, 考察的是脑区彼时时间序列是否能显著预测现时时间序列, 反映大脑区域之间动态影响的过程, 以Granger 因果分析(Granger causality analysis, GCA)为代表(Friston et al., 2013)。与传统功能连接相比, 有效连接考虑了大脑动态变化的过程, 并且能够基于静息态数据提供功能连接的方向信息, 更加适合验证自杀未遂者痛苦网络中的交互作用模式。以往GCA 多用于探索生理疼痛加工过程, 例如, 头痛患者组从杏仁核到颞上回和中央前回的有效连接显著低于健康对照组, 这一有效连接特征是个体在重复疼痛经历后发生的保护性、适应性改变; 而额下回到杏仁核的有效连接却显著高于健康对照组, 这一结果提示头痛患者由于反复压力或不愉快暴露而导致的一种过度应激状态(Huang et al., 2021)。海马到内侧前额叶、脑岛有效连接的增加反映了疼痛导致的个体更多不愉快体验和认知评价(Zhu et al., 2021)。由于生理痛和心理痛在神经加工环路上的重叠(Morton et al., 2016), 也可将GCA 应用于探索高自杀风险者在痛苦网络关键脑区之间异常的有效连接模式。

综上所述, 本研究以抑郁症患者为研究对象,以痛苦网络为感兴趣区, 采用GCA 方法, 探索有自杀未遂史抑郁症患者的痛苦网络各脑区之间功能连接的方向特征, 以及上述特征与痛苦逃避、痛苦体验和痛苦唤醒的关系, 为痛苦加工异常涉及自杀脑机制提供实证支持。本研究假设如下:(1)有自杀未遂史的抑郁症患者会表现出高水平的痛苦逃避动机, 痛苦网络中会表现出认知控制关键脑区(dlPFC)对痛苦情绪和动机加工环路中皮层(OFC、脑岛)和皮层下区域(杏仁核、海马和丘脑)的自上而下有效连接减弱。因此, 患者难以对负性情绪和逃避动机引发的非适应行为做出有效调控, 这一自上而下的有效连接钝化是患者高自杀风险的神经基础。具体表现为:与无自杀未遂史者和健康对照组相比, 有自杀未遂史抑郁症患者的痛苦逃避得分更高, 且从dlPFC 到OFC、脑岛、皮层下区域的自上而下有效连接显著减弱; 而这一有效连接与自杀未遂次数、痛苦逃避得分呈显著负相关。(2)抑郁症患者会表现出高水平的痛苦体验和痛苦唤醒, 痛苦网络中会表现出痛苦情绪加工环路中关键的皮层下区域(杏仁核、海马、丘脑)对认知控制关键脑区(dlPFC)的自下而上有效连接增强。因此, 患者表现出对负性情绪的过度体验, 这一自下而上的有效连接增强可能是患者高水平的痛苦体验和痛苦唤醒的神经基础。具体表现为:与健康对照组相比, 抑郁症患者的痛苦体验和痛苦唤醒得分更高, 且皮层下区域(杏仁核、海马和丘脑)到OFC、脑岛和dlPFC自下而上的有效连接显著增强; 而这一有效连接与痛苦体验, 痛苦唤醒得分呈显著正相关。

2 研究方法

2.1 被试

本研究使用G-power 3.1 估算计划样本量。效应量设置为0.35, α 值设置为0.05, power (1 − β)设置为0.85, 组数为3, 组间自由度为2, 协变量为2,计算出研究最小样本量为93。

本研究获得了中国人民大学心理学系伦理委员会的批准(22-005), 共纳入104 名被试, 包括从医院招募的69 名抑郁症患者, 以及通过广告形式在社区人群和大学人群中招募 35 名健康对照组(health controls, HCs)。所有被试自愿入组并签署知情同意书。

抑郁症患者的入组标准包括:(1)根据《精神障碍诊断与统计手册(第五版)》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition,DSM-5, American Psychiatric Association, 2013), 经精神科医师诊断为抑郁症; (2)年龄 16~45 岁;(3)Beck 抑郁量表第一版得分 > 17; (4)受教育年限≥ 9 年; (5)右利手。根据既往有和无自杀未遂史,患者分为有自杀未遂史组(Major depressive disorder with a history of suicide attempt, MDD-SA)25 人, 和无自杀未遂史组(Major depressive disorder without a history of suicide attempt, MDD-NSA) 48 人。

HCs 的入组标准包括:(1)年龄18~45 岁; (2)Beck 抑郁量表第一版得分 < 8; (3) Beck 自杀意念量表的当前自杀意念得分 < 2 且最严重时自杀意念得分 < 16; (4)受教育年限 ≥ 9 年; (5)右利手; (6)无自杀未遂史。

所有被试的排除标准包括:(1)有脑损伤或脑部器质性病变; (2)当前或既往有神经系统疾病; (3)与其他精神疾病或人格障碍共病; (4) IQ 得分 < 70;(5)接受过电休克治疗; (6)有MRI 禁忌症。

2.2 方法

2.2.1 测量工具

三维心理痛苦量表(Three-dimensional Psychological Pain Scale, TDPPS; Li et al., 2014)包含17 个条目, 三个维度“痛苦唤醒”、“痛苦体验”和“痛苦逃避”。该量表采用Likert 5 点评分, 用来评估被试心理痛苦的水平, 得分越高心理痛苦水平越高。在本研究样本中, 量表的Cronbach' α 系数为0.960, 痛苦唤醒、痛苦体验、痛苦逃避三个维度的Cronbach' α 系数分别为0.910, 0.923, 0.931。

Beck 抑郁量表第一版(Beck Depression Inventory-I,BDI-I; Beck et al., 1993)是共21 个条目的自评量表,用来评估被试近两周的抑郁症状。量表共包括21个条目, 采用Likert 4 点评分, 总分越高抑郁水平越高。在本研究样本中, 量表的Cronbach' α 系数为0.957。

Beck 自杀意念量表(Beck Suicide Ideation Inventory, BSI; Beck et al., 1991)共19 个条目, 由当前自杀意念(Current suicidal ideation, BSI-C)和最严重时自杀意念(Suicidal ideation at one’s worst point,BSI-W)两个分量表组成, 分别用来评估最近一周和既往最严重时的自杀意念严重程度。在本研究样本中, BSI-C 和BSI-W 的Cronbach' α 系数均为0.936。

自杀未遂的结构化访谈。通过临床医师询问并记录患者有无自杀未遂史、以及自杀未遂次数。

2.2.2 功能核磁共振数据采集

功能核磁共振(functional magnetic resonance imaging, fMRI)数据的采集在湘雅二医院放射科的西门子3.0T 磁共振扫描仪上完成。先进行3D 结构像扫描, 排除被试脑部结构异常, 扫描的参数为:重复时间 = 1900 ms, 回波时间 = 3.01 ms, 视野 =256 mm × 256 mm, 矩阵 = 256×256, 层厚/间隔 =1 mm/0, 共176 个时间点, 耗时8 分8 秒。然后进行静息态功能像扫描, 参数为:重复时间 = 2000 ms,回波时间 = 30 ms, 视野 = 220 mm × 220 mm, 矩阵 = 64×64, 层厚/间隔 = 4 mm/0, 共36 层240 个时间点, 耗时8 分6 秒。

2.2.3 功能核磁共振数据预处理

采用fMRI 的工具包DPARSF(Data Processing Assistant for the Resting-State fMRI; Yan & Zang,2010)对采集到的静息态功能像数据经行预处理,首先去除数据的前十个时间点, 防止刚开始扫描被试状态不好对整体数据质量的影响。其次, 进行时间矫正和头动矫正, 并标准化到 MNI 模板进行3×3×3 的重采样。之后, 进行6 mm 的高斯平滑, 去线性漂移和0.01~0.08 的带通滤波, 并将全脑、脑脊液、白质的信号作为协变量构建线性回归模型去除这些噪声的影响。最后, 为防止头动对数据质量的影响, 调用“Scrubbing”选项剔除逐帧位移(Framewise displacement, FD)大于0.2 的时间点。

2.2.4 痛苦网络的种子点

如前言所述, 将痛苦网络定义为:左右双侧dlPFC、外侧OFC、内侧OFC、ACC、脑岛、丘脑、海马和杏仁核。这些功能区所包含的解剖区以及具体坐标点见表1 所示, 所有解剖脑区和坐标点均来自蒙特利尔神经研究所(Montreal Neurological Institute, MNI)提供的解剖自动标记(Anatomical Automatic Labeling, AAL)模板(Tzourio-Mazoyer et al., 2002)。

表1 痛苦网络种子点及坐标

2.2.5 GCA 分析

GCA 是一种基于多元线性回归的方法, 用于研究一个时间序列的过去值是否能够正确预测另一个时间序列的当前值(Granger, 1969)。GCA 应用于fMRI 数据来揭示脑区之间的因果关系, 阐明脑网络中各脑区之间自上而下或自下而上的有效连接。本研究基于REST 插件中GCA 工具包对数据进行分析, 采用基于种子点(ROI-wise)的因果分析方法, 选用的种子点和坐标如表1 所示, 半径为6 mm。选择多元系数(multivariate coefficients)和基于系数的符号回归(coefficient-based)算法。多元系数的分析方法将所有ROI 放在一个线性模型当中,同时考虑所有ROI 的影响, 这符合大脑网络复杂交互的活动模式。每个ROI 依次作为X, 而剩下其他ROI 作为Y, 分别计算X 对Y 的线性影响(Fx→y)和Y 对X 的线性影响(Fy→x)。每个被试都会得到一个包含所有ROI 的有效连接矩阵。

2.3 统计分析

统计分析采用SPSS 23.0 对上述所得到的有效连接矩阵和人口学以及量表等线性数据进行方差分析, 比较MDD-SA、MDD-NSA 以及HC 三组之间的差异。对于分类数据采用卡方检验计算组间差异。所得到的p值均经过Bonferroni 校正。

3 结果

3.1 人口学和临床量表数据组间比较

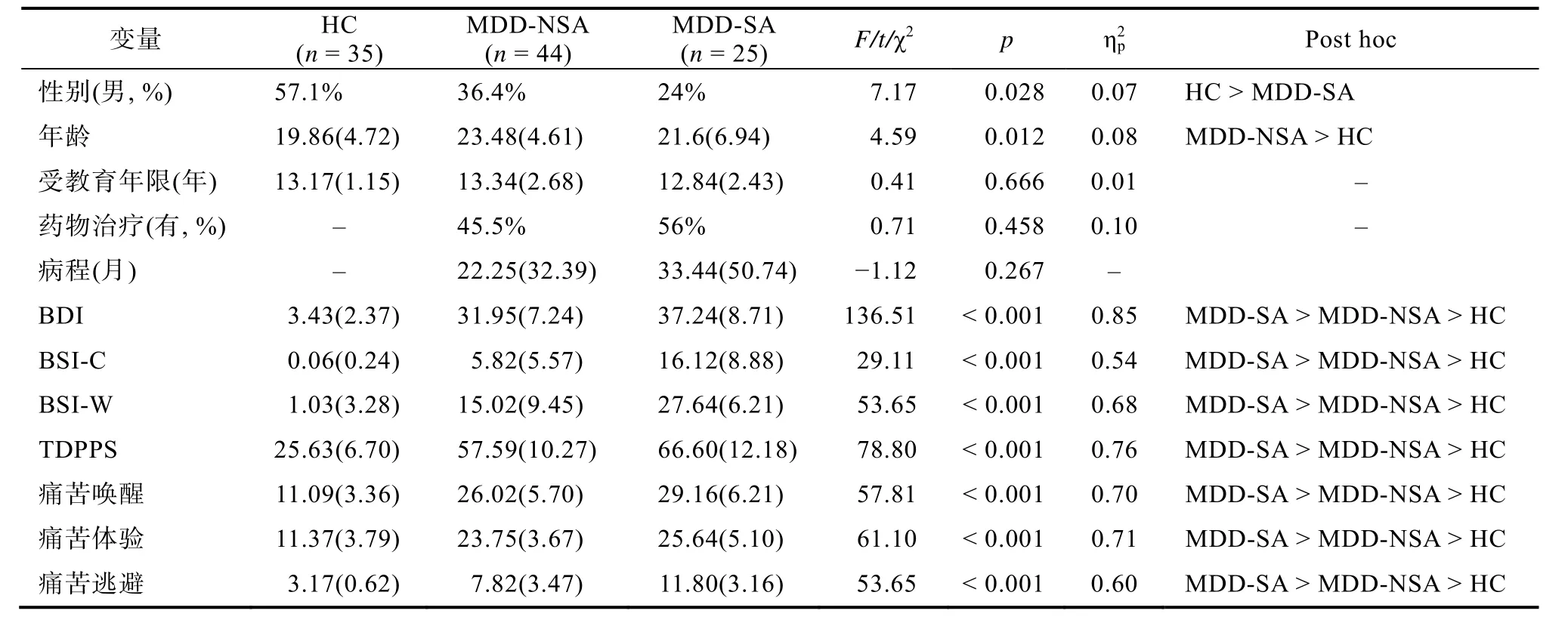

三组被试在性别[χ2(2, 101) = 7.17,p= 0.028,]和年龄[F(2, 101) = 4.59,p= 0.012,]上存在显著差异。HC 组的男性所占比例显著高于MDD-SA 组, MDD-NSA 组的年龄显著大于HC 组。在之后的统计分析中, 性别和年龄作为协变量进行控制。

三组被试在临床量表得分上也存在显著差异。MDD-SA 组的BDI [F(2, 101) = 136.51,p< 0.001,]、BSI-C [F(2, 101) = 29.11,p< 0.001,]、BSI-W [F(2, 101) = 53.65,p< 0.001,]、TDPPS [F(2, 101) = 78.80,p< 0.001,]以及痛苦唤醒[F(2, 101) = 57.81,p< 0.001,]、痛苦体验[F(2, 101) = 61.10,p< 0.001,]、痛苦逃避[F(2, 101) = 53.65,p< 0.001,]得分均显著高于MDD-NSA 和HC 组, 且MDD- NSA组上述临床量表分也显著高于HC 组(见表2)。

表2 样本人口统计学特征和临床量表得分

3.2 痛苦网络有效连接的组间比较

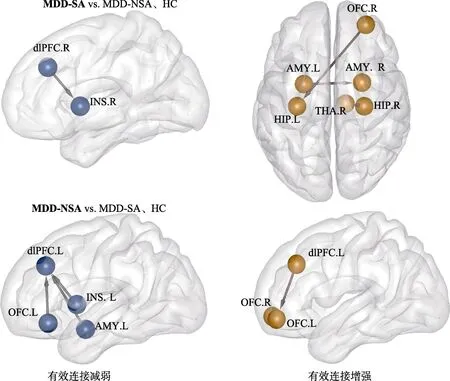

痛苦网络各脑区之间路径系数的方差分析结果显示(见表3, 图1):与HC 和MDD-NSA 组相比,MDD-SA 组从右外侧OFC 到左侧海马[F(2, 101) =3.27,p= 0.014,], 右侧海马到右侧丘脑[F(2, 101) = 3.68,p= 0.008,], 左侧杏仁核到右侧杏仁核[F(2, 101) = 2.08,p= 0.088,]的有效连接较强, 而从右侧dlPFC 到右侧脑岛[F(2,101) = 3.13,p= 0.018,]的有效连接较弱。

表3 痛苦网络有效连接的组间差异

图1 MDD-SA、MDD-NSA 组痛苦网络的有效连接图

与HC 和MDD-SA 组相比, MDD-NSA 组从左外侧OFC 到左dlPFC [F(2, 101) = 2.65,p= 0.038,], 左侧脑岛到右侧dlPFC [F(2, 101) = 2.47,p= 0.050,], 左侧杏仁核到左侧dlPFC[F(2, 101) = 3.02,p= 0.021,], 左侧dlPFC到右外侧OFC [F(2, 101) = 3.04,p= 0.021,]的有效连接较弱; 而从左侧dlPFC 到左外侧OFC [F(2, 101) = 3.51,p= 0.010,], 左内侧OFC 到右内侧OFC [F(2, 101) = 3.60,p= 0.009,]的有效连接较强。

MDD-SA 和MDD-NSA 组从右外侧OFC 到左侧dlPFC [F(2, 101) = 2.31,p= 0.063,], 右侧脑岛到右侧dlPFC [F(2, 101) = 3.99,p= 0.005,]的有效连接弱于HC 组; 而从右侧dlPFC(额中回)到右侧dlPFC (中央前回) [F(2, 101) = 4.62,p= 0.002,], 右外侧OFC 到左外侧OFC[F(2, 101) = 4.71,p= 0.002,]的有效连接强于HC 组。

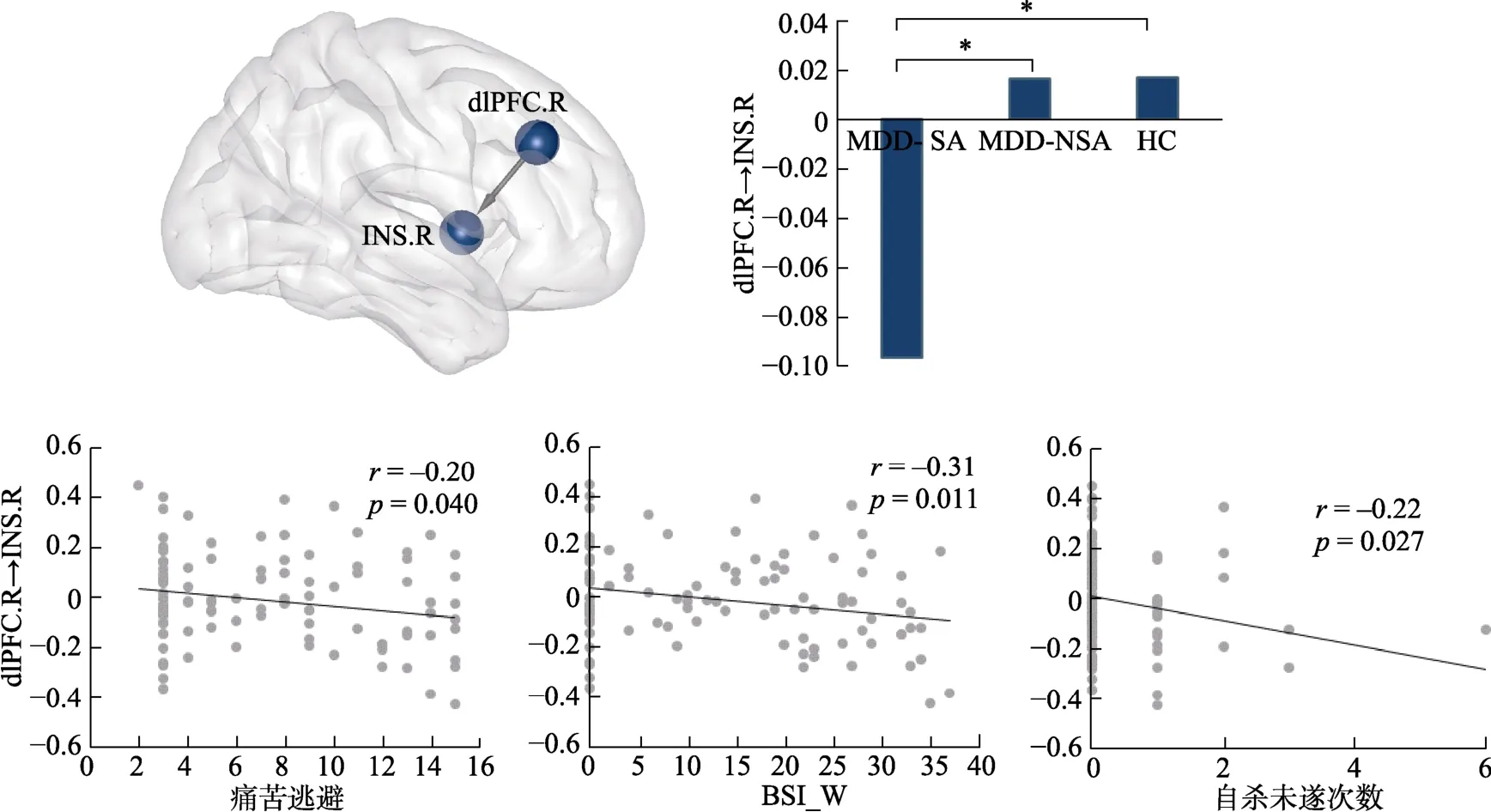

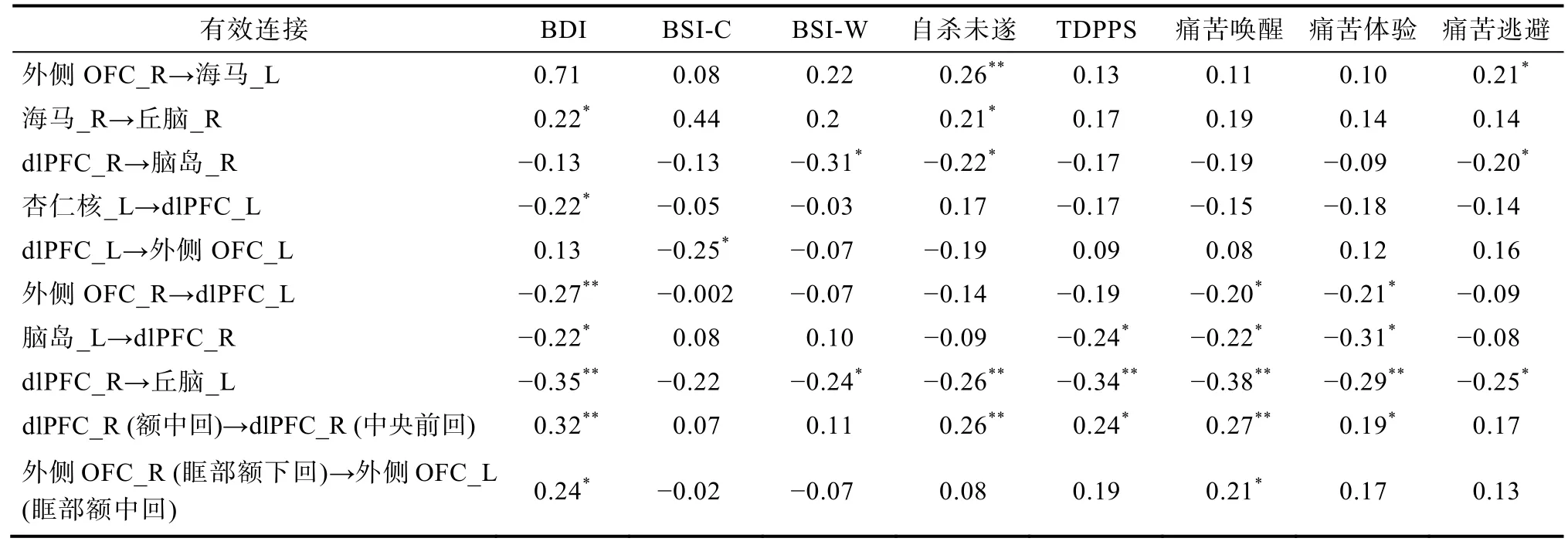

3.3 痛苦网络有效连接与临床量表的相关分析

在自上而下的有效连接指标上, 右外侧 OFC和左侧海马的有效连接与痛苦逃避、自杀未遂的次数显著正相关; 右侧dlPFC 到右侧脑岛的有效连接与痛苦逃避, BSI-W 和自杀未遂次数显著负相关(见图2)。左侧dlPFC 到左外侧OFC 与BSI-C 显著负相关。右侧dlPFC 到左侧丘脑的有效连接与BDI,BSI-W, 自杀未遂, TDPPS, 痛苦唤醒, 痛苦体验以及痛苦逃避显著负相关。

图2 背外侧前额叶到脑岛有效连接的组间差异和相关分析

在自下而上的有效连接指标上, 右侧海马到右侧丘脑的有效连接与BDI、自杀未遂显著正相关。左侧杏仁核到左侧dlPFC 的有效连接仅与BDI 显著负相关。右外侧OFC 到左侧dlPFC 以及左侧脑岛到右侧dlPFC 的有效连接与BDI, 痛苦唤醒和痛苦体验显著负相关, 除此之外, 左侧脑岛到右侧dlPFC 的有效连接还与TDPPS 显著负相关。

在左右半球的有效连接上, 从右侧dlPFC (额中回)到右侧dlPFC (中央前回)的有效连接与BDI,自杀未遂, TDPPS, 痛苦唤醒和痛苦体验显著正相关。而右外侧OFC 到左外侧OFC 与BDI, 痛苦唤醒显著正相关。结果详见表4。

表4 有效连接与量表得分的相关分析(r)

4 讨论

本研究以心理痛苦三因素模型为理论基础, 基于痛苦矩阵内侧环路进一步构建“痛苦网络”, 从脑网络的角度更全面地刻画有自杀未遂史抑郁症患者的痛苦加工机制。创新性采用Granger 因果分析的方法, 阐明抑郁症自杀未遂者脑内“痛苦网络”的有效连接模式。本研究结果显示, 痛苦逃避是区分有和无自杀未遂史抑郁症患者的关键行为学变量。自上而下的dlPFC 到脑岛有效连接减弱是抑郁症自杀未遂者的脑特征。这种钝化的连接与痛苦逃避、自杀未遂次数和最严重时自杀意念显著负相关, 而与抑郁相关不显著。上述研究结果表明痛苦逃避相关的自上而下认知控制减弱可能是自杀脑机制的重要特征。该研究为痛苦逃避对自杀未遂的识别优于抑郁提供了神经影像学证据。

行为学结果显示, MDD-SA 组的痛苦逃避得分显著高于MDD-NSA 组和HC 组, 这与以往在大学生群体、社区群体和抑郁症患者中的研究结果一致(Campos et al., 2020; Song et al., 2023; Sun et al.,2020)。提示高自杀风险的抑郁症患者会表现出更高水平的心理痛苦体验, 以及更强的痛苦逃避动机。可能的解释是, 高水平的痛苦逃避反映出个体将自杀作为缓解极度痛苦体验手段的强烈动机, 因而痛苦逃避水平越高, 自杀风险越高。此外, MDDSA 组在痛苦唤醒和痛苦体验的得分上也显著高于MDD-NSA 组, 与以往的研究结果存在差异(Li et al., 2014; Sun et al., 2020)。本研究中MDD-SA 组表现出痛苦逃避、痛苦体验和痛苦唤醒三种成分共同增高的趋势, 为痛苦唤醒在区分抑郁症自杀高风险者的可能作用提供了依据, 也与近期一项在抑郁症患者中的心理痛苦三因素模型潜在剖面分析结果一致(Hao et al., 2023)。

影像学结果显示, MDD-SA 组右侧dlPFC 到右侧脑岛自上而下的有效连接显著弱于MDD-NSA和HC 组, 符合本研究假设, 也获得以往间接证据的支持。例如, 在巴瑞特任务中, 与MDD-NSA 组相比, MDD-SA 组的脑岛激活减弱, 并且脑岛的激活水平与痛苦逃避显著负相关(Ji et al., 2021)。在社会排斥任务中, MDD-SA 也表现出脑岛的低激活(Olié et al., 2017)。由于dlPFC 是负责认知控制的关键脑区, 主要参与情绪的调节和维持, 抑制非适应性行为和冲动性行为, 并驱动适当的行为反应(Seminowicz & Moayedi, 2017)。脑岛主要负责调控边缘系统, 通过接收来自前额叶的认知控制信号共同参与认知和行为控制(Uddin et al., 2015)。dlPFC和脑岛的功能连接增强可以抑制个体对疼痛的敏感性(Seminowicz & Moayedi, 2017)。因此, 本研究结果提示, dlPFC 和脑岛的有效连接钝化反映出个体自上而下的认知控制减弱, 一方面是个体对心理痛苦的高敏感性和低耐受性, 进而产生高水平痛苦逃避动机的神经特征; 另一方面是个体难以有效做出适应性行为调整的神经基础。值得注意的是, 本研究中还发现dlPFC 到脑岛自上而下的有效连接与自杀未遂次数、痛苦逃避得分均呈显著负相关, 进一步提示痛苦逃避和自杀未遂存在共同的神经基础, 为痛苦加工异常涉及自杀脑机制提供了证据。

此外, MDD-SA 组的右外侧OFC 到左侧海马的有效连接、右侧海马到右侧丘脑有效连接均显著强于MDD-NSA 和HC 组。并且, OFC 到海马的有效连接与痛苦逃避、自杀未遂次数呈显著正相关, 海马到丘脑的有效连接与痛苦唤醒、痛苦体验显著正相关, 该发现为心理痛苦三因素模型的神经基础提供了证据, 同时也获得以往间接证据的支持。例如,抑郁症自杀未遂者在加工负性情绪刺激时表现出OFC 的过度激活(Schmaal et al., 2020), 在对既往自杀经历回忆时表现出海马的过度激活(Reisch et al.,2010), 海马的低频振荡振幅和度中心性也显著高于抑郁症自杀意念组、抑郁症低自杀风险组和健康对照组(Zhang et al., 2022)。由于OFC 作为沟通皮层和皮层下结构的关键节点, 通过与皮层下结构的连接参与情绪体验和效价评估过程(Rolls et al.,2020), 而海马是记忆加工的皮层下中枢(Zhang et al., 2021), 抑郁症自杀未遂者表现出皮层下情绪感知和记忆加工脑区的连接增强, 可能是对既往负性经历的情绪唤醒和认知反刍的神经基础, 通过诱发痛苦唤醒和痛苦体验, 为逃避当前痛苦做准备, 进而促发自杀行为。OFC 与海马的有效连接增强作为自杀未遂和痛苦逃避加工的共同脑特征, 反映出抑郁症自杀未遂者的异常痛苦加工模式。

有趣的是, 与MDD-SA 组不同, MDD-NSA 组表现出自下而上连接的钝化, 即左侧脑岛到右侧dlPFC、左侧杏仁核到左侧dlPFC 自下而上的有效连接弱于MDD-SA 和HC 组, 且上述有效连接与BDI、痛苦唤醒、痛苦体验显著负相关, 与自杀未遂、自杀意念无显著相关, 这些发现获得了以往间接研究证据的支持。例如, MDD 患者表现出脑岛,OFC 和dlPFC 皮层厚度和灰质体积的萎缩(Canu et al., 2015; Maggioni et al., 2019; Wehry et al., 2015)。在情绪识别任务下, MDD 患者的脑岛和杏仁核激活显著低于HC 组(Gorka et al., 2019)。在情绪调节任务的重评条件下, MDD 患者的dlPFC、杏仁核和腹外侧前额叶激活显著低于HC 组, 且激活水平与抑郁严重程度呈显著负相关(Fitzgerald et al.,2019)。由于dlPFC 是参与情绪信息认知评估和情绪调节的高位皮层(Berboth & Morawetz, 2021), 杏仁核是负责情绪信息的感知和传递的皮层下边缘系统核心节点(Uddin, 2015), OFC 是沟通皮层下结构和前额叶的交界面(Gibb & Tsypes, 2019), 这种额叶−边缘系统自下而上有效连接的减弱反映出MDD 患者存在情绪感知和调节障碍, 无法将感知到的情绪信息向上传递给前额叶进行有效的认知评估, 也难以运用认知重评等策略进行有效的情绪调节。这一钝化的自下而上连接减弱是抑郁的脑机制, 而非自杀的脑机制。

本研究还存在以下不足:首先, 研究聚焦于自杀脑机制中痛苦网络的有效连接特征, 在痛苦网络的定义上, 以及心理痛苦三因素模型不同成分可能涉及到痛苦网络的核心节点上, 是基于以往相关研究结果进行的理论分析和推导。尽管研究结果部分支持了研究假设, 但结果拓展需要谨慎。未来研究可考虑采用聚类分析方法, 将理论和数据驱动相结合, 进一步完善痛苦网络构建的科学性和合理性。其次, 基于相关分析的结果, 难以对dlPFC 到脑岛的自上而下有效连接的钝化与痛苦逃避、自杀未遂的关系进行因果推论。未来研究中可引入TMS 技术对上述脑区活动进行干预, 判断干预前后个体痛苦逃避动机水平的变化, 同时采用生态瞬时评估技术获取个体的即时自杀风险变化情况, 为痛苦加工脑特征与自杀的因果关系提供更为有力的证据。第三, 本研究样本为抑郁症患者, 且总样本量和抑郁症自杀未遂组的样本量相对较小, 结论在推广到抑郁症群体或其他群体时应谨慎。考虑到自杀是一种跨诊断的临床综合征, 未来研究应在纳入多种高自杀风险的异质精神疾病群体基础上, 进一步扩大样本量, 增强研究结果的稳定性和说服力。

5 结论

本研究基于原创性自杀心理痛苦三因素模型,提出痛苦网络这一概念并初步确定痛苦网络的关键脑区, 采用GCA 分析方法探索抑郁症自杀未遂者痛苦网络的有效连接模式, 为心理痛苦三因素模型不同成分的神经基础及其对自杀的解释提供影像学证据。结论如下:

(1)右侧dlPFC 到右侧脑岛自上而下有效连接的钝化是痛苦逃避加工和自杀未遂的共同脑特征。这一研究结果反映出个体对强烈负性情绪难以做出有效的认知控制和适应性行为调整策略, 自杀是个体由强烈的逃避痛苦动机驱动的非适应性行为。

(2)右外侧OFC 和左侧海马的有效连接增强是痛苦逃避加工和自杀未遂的共同脑特征。这一研究结果反映出个体难以从负性事件诱发的痛苦情绪中脱离, 通过反刍带来高痛苦体验和高痛苦逃避的动机趋向, 进而增加自杀的风险。

(3)右侧dlPFC 到左侧丘脑、左侧杏仁核到右侧丘脑、右侧脑岛到右侧dlPFC 的有效连接增强可能是高水平痛苦唤醒和痛苦体验的脑特征。

(4)左侧脑岛到右侧dlPFC、左侧杏仁核到左侧dlPFC 自下而上的有效连接钝化是抑郁的脑特征。抑郁脑特征和自杀脑特征在痛苦网络交互模式上无显著重叠。