社会排斥与攻击的关系:一项元分析

靳娟娟 邵 蕾 黄潇潇 张亚利 俞国良

(1 北京教育学院思想政治教育与德育学院, 北京 100120) (2 中国人民大学教育学院, 北京 100872)(3 河北师范大学教育学院, 石家庄 050024) (4 中国人民大学心理研究所, 北京 100872)

1 引言

攻击是衡量个体社会适应的重要指标, 长期以来备受研究者关注。调查显示, 青少年攻击暴力已成为10~24 岁个体死亡的第三大因素, 且每年造成的医疗损失超过 210 亿美元(National Center for Injury Prevention and Control (U.S.). Division of Violence Prevention, 2019)。在我国, 近5 年来未成年人暴力犯罪人数出现反弹, 且呈现低龄化趋势(最高人民检察院, 2022), 威胁着校园和社会安全。为减少暴力、犯罪等攻击现象的发生, 诸多研究探讨了攻击的诱发因素, 结果发现自恋人格(Rasmussen,2016)、愤怒情绪(Scott, 2015)等个体因素以及暴力媒体接触(Bushman & Anderson, 2015)、社会排斥(Twenge et al., 2007)等环境因素均可能导致攻击水平升高。在众多因素中, 社会排斥被认为是引发青少年攻击暴力的重要风险因素(Office of the Surgeon General et al., 2001), 并且已有大量研究对二者的关系进行了探究(Ettekal & Ladd, 2020; Li et al.,2019; Rajchert & Winiewski, 2016; 张珊珊 等, 2020)。然而, 其得出的结论却并不一致。部分研究发现,社会排斥与攻击之间存在密切关系(Ettekal & Ladd,2020; Poon & Teng, 2017), 而另外一些研究结果却表明, 社会排斥与攻击相关不显著 (Geniole et al.,2011; Ostrov, 2013)。此外, 两者的相关程度在既有研究中亦存在较大差异, 相关系数r值从−0.02 到0.74 均有报告(陈欣银 等, 1992; Fite et al., 2013;何忠霞, 2019)。目前, 尚不清楚这些差异是否由不同的被试特征(如性别、年龄和文化背景等)和研究特征(如评估工具、研究方法与设计等)所导致。鉴于上述问题, 本研究拟采用元分析的方法, 通过探讨社会排斥与攻击的总体相关性和可能的调节因素, 从宏观角度得出更普遍、更精确的结论, 为攻击的深入研究和预防提供更多的证据支持。

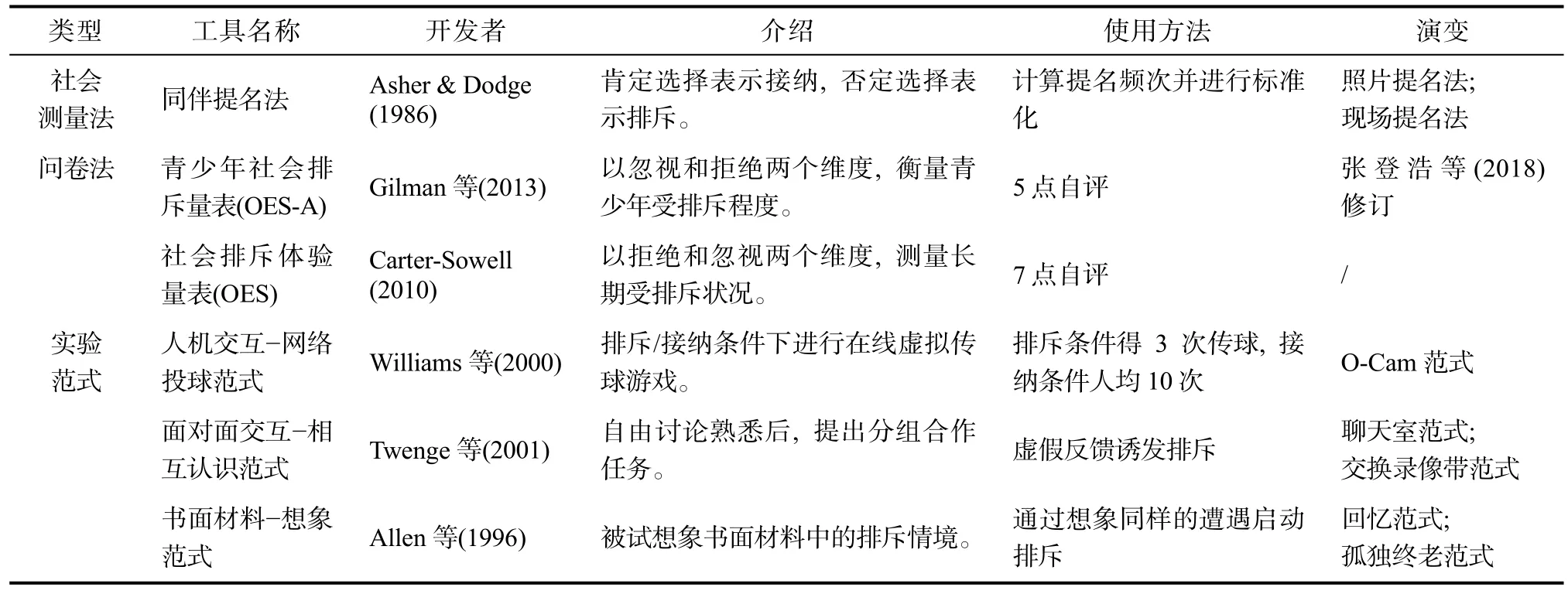

1.1 社会排斥与攻击的概念与评估

社会排斥是指个体被他人(或团体)排斥或拒绝时, 其归属需求和关系需求受到阻碍的现象和过程(杜建政, 夏冰丽, 2008), 具有排斥、忽视、拒绝、孤立等多种表现形式。其测量方式主要分为社会测量法、问卷法和实验法(见表1)。以同伴提名法为主要形式的社会测量法, 旨在利用同伴之间的相互选择了解排斥状况, 但该方法对选择标准的判断可能存在个体差异; 而问卷法最具代表性的则是社会排斥量表, 通过采用李克特式自评量表衡量个体在日常生活中受到排斥的频率。实验法测评社会排斥主要分为人机交互范式、面对面交互范式和书面材料范式。以网络投球为代表的人机交互范式, 因操作简便被广泛使用, 但不足之处在于虚拟环境中缺少互动, 降低了排斥情景的真实性。因此, 面对面交互范式克服了这一局限, 如相互认识范式, 实现了人与人之间真实的交流和互动。而书面材料范式如想象范式, 通过心理想象启动排斥体验。该类范式便于使用, 但可能对被排斥者的身心健康造成负面影响(Bernstein & Claypool, 2012)。总体而言, 这几类范式彼此之间差异较大, 因而测量结果也较为多样。

表1 社会排斥测量工具

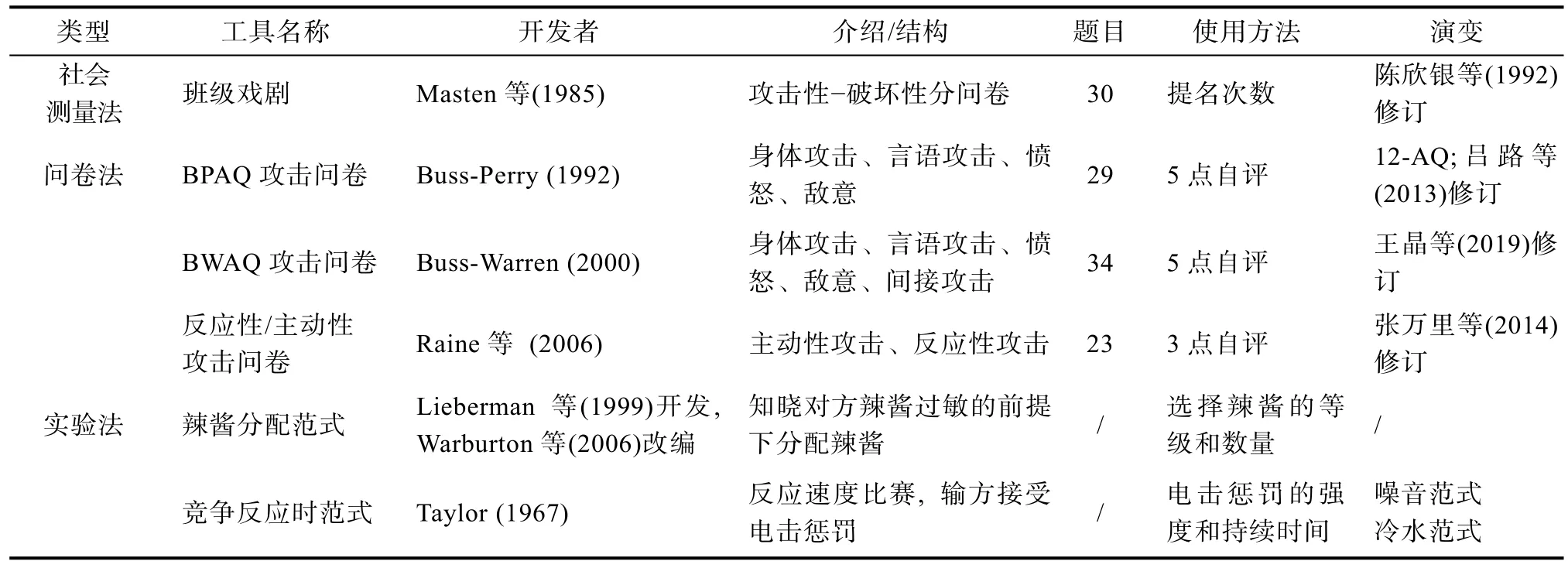

由于研究视角的不同, 攻击的概念界定存在较大差异。但对于攻击的核心特征(如伤害性、故意性等)已形成共识。张丽华和苗丽(2019)认为, 攻击包含状态攻击和特质攻击。前者是有意伤害他人的行为(Anderson & Bushman, 2002), 强调攻击的状态性, 具有情境特异性(Campbell et al., 1985); 后者则是与状态攻击相关的人格特质(Reyna et al.,2011), 具有跨时间的稳定性和跨情境的一致性(Tremblay & Belchevski, 2004)。对于攻击的测量也主要有社会测量法、问卷法和实验法(见表2)。社会测量法主要采用班级戏剧法, 该方法被认为是信效度较高的测量青少年攻击行为的研究方法(周宗奎, 万晶晶, 2005)。问卷法最具代表性的是Buss 和Perry (1992)、Buss 和Warren (2000)编制的攻击问卷, 但后者在前者的基础上, 新增间接攻击维度。之后, Raine 等(2006)编制了反应性/主动性攻击问卷, 用以研究攻击的起因。但元分析结果表明, 这两类攻击高度相关(r= 0.68), 且往往相伴发生, 很难区分(Polman et al., 2007)。相比之下, Buss 团队编制的量表, 测量了攻击的不同方面和形式, 信效度较高, 得到了较为广泛的使用。实验测量范式则主要有竞争反应时和辣酱分配范式。竞争反应时范式由于比赛的竞争性, 可能导致被试为了赢得游戏故意表现出干扰对手的行为。因此研究者在该范式的基础上进行了改编, 形成了噪音惩罚范式(Buckley et al., 2004)、冷水惩罚范式(Aydin et al., 2010)等;相比竞争反应时范式, 辣酱分配范式无需精密仪器,且攻击程度容易量化, 目前已被广泛使用。总体而言, 无论哪一类方法, 都有其优势和局限, 研究者可以通过不同方法之间的优势互补, 控制共同方法偏差的影响。

表2 攻击测量工具

1.2 社会排斥与攻击的关系

社会排斥和攻击的关系目前主要存在两种观点, 一种观点认为, 社会排斥与攻击相关显著。一般攻击模型(General aggression model)认为, 环境因素和个体因素作为输入变量, 通过改变个体的内在状态(情绪、认知、唤醒), 引发攻击行为(Anderson& Bushman, 2002)。该观点强调社会排斥可能会增强个体的攻击水平。社会排斥作为一种不良刺激,在一定程度上会诱发个体的负性情绪和敌意认知,导致攻击行为发生。实证研究也发现, 被排斥者很可能会为互动同伴选择更没吸引力的食物(Chow et al., 2008), 发出更大的噪音(Gaertner et al., 2008),分配更多的辣酱(Warburton et al., 2006)。不仅如此,社会排斥还可能增加对无关他人的攻击(Rajchert et al., 2018; Zhang et al., 2019)。此外, 社会排斥还可以被当作一种惩罚性手段, 用于减少个体的攻击行为。如一项研究对高攻击倾向的个体进行干预,让其受到同伴的拒绝和排斥, 结果发现, 社会排斥有效降低了其攻击水平 (Poon & Teng, 2017)。

另一种观点则认为, 社会排斥与攻击相关不显著。根据情绪麻木假说(Emotional numbness hypothesis),社会排斥并未诱发愤怒、痛苦等消极情绪, 而是导致个体处于生理或情绪的麻木状态。同时, 这种由社会排斥引发的认知解体状态, 也会进一步造成被排斥者的反应迟钝、回避自我觉察等, 避免了攻击行为的发生(Baumeister et al., 2009; Twenge et al.,2003)。此外, 也有实证研究发现, 社会排斥与攻击相关不显著, 被排斥者考虑到自己的攻击行为可能需要付出高昂代价, 因此在一定程度上会主动抑制攻击性冲动(Chester, 2016; DeBono et al., 2017;Denson, 2015; Geniole et al., 2011)。上述结果表明,社会排斥并未增加攻击。

综上, 第一种观点支持社会排斥可能引发负性情绪、敌意认知或高度的生理唤醒, 驱使攻击行为发生。以此为基础的一般攻击模型也得到众多研究的支持(Anderson & Bushman, 2002; Ettekal & Ladd,2020; Poon & Teng, 2017), 具有较为广泛的适用性。而情绪麻木假说支持的第二种观点认为社会排斥并未引发负性情绪和认知, 生理和情绪的麻木致使被排斥者自我回避, 从而一定程度上避免了负性情绪或认知导致的攻击冲动。但有研究指出, 情绪麻木是某些排斥类型特有的现象, 而且只适用于程度较重的排斥, 不能视作一般的反应(DeWall et al.,2011)。因此, 该理论的适用性尚待进一步验证。总体来看, 尽管攻击不是所有排斥事件的共同反应,但可能代表了大多数被排斥者的普遍反应。由此,本研究提出假设H1: 社会排斥与攻击之间存在一定程度的正相关。

1.3 社会排斥与攻击关系的调节变量

对于整个领域而言, 任何一个单独的研究都是基于研究者个性化的设计和样本估计得出的结果,与总体情况可能存在一定的偏差。因此, 以往关于社会排斥与攻击关系的实证研究结论高异质的原因, 可能与不同研究者所选用的样本特征(如性别、年龄和文化背景)和研究特征(如攻击类型、评估工具、研究方法与设计等)不同有关。

性别可能影响社会排斥与攻击的关系。研究表明, 男性对控制或权力有着更强的需求, 面对威胁时可能比女性表现出更高水平的攻击(Orue & Calvete,2011)。而女性的自我概念含有更多社会性成分, 受到排斥往往比男性表现出更早的自我调节行为, 其攻击性也低 (Kochanska et al., 2001)。但Crick 等(1997)认为, 女性比男性更重视社会交往中的关系问题, 因此女性通过关系攻击以达到更大伤害效果。上述观点存在较大争议, 因此, 有必要考虑性别在二者关系中的调节作用。综上, 本研究提出假设H2: 性别能够调节社会排斥与攻击的关系。

年龄可能会影响社会排斥与攻击的关系。研究发现, 虽然社会排斥发生在整个生命周期, 但排斥和攻击之间的联系在童年期比在青春期更明显(Cillessen & Mayeux, 2004)。从毕生心理发展的视角看, 随着年龄的增长, 个体的身心发展愈加成熟,能够更好地理解友谊和同伴地位之间的差异, 面对人际危机更倾向于采取建设性的互动方式(Stenseng et al., 2014)。因此, 社会排斥与攻击之间的关系随着年龄的增长将会变弱。综上, 提出本研究的假设H3: 年龄能够调节社会排斥与攻击的关系。

社会排斥与攻击的关系还可能受到文化背景的影响。攻击行为作为一种社会性行为, 存在着文化的差异(Bergeron & Schneider, 2005)。在具有个人主义价值体系的文化中, 被排斥者采取直接对抗方式的可能性更大, 而在具有集体主义价值体系的文化中, 讲究“能忍自安, 息事宁人”, 这种关系往往会减弱。此外, 相比集体主义文化, 在个人主义文化背景下, 攻击被认为是实现个人目标的有效手段(允许范围内), 因而对攻击的接受度和容忍度也更高(Amad et al., 2021)。综上, 本研究提出假设H4:文化背景能够调节社会排斥和攻击的关系, 个体主义倾向越低, 两者的相关越强。

攻击类型也可能会影响社会排斥与攻击的关系。根据个体人格特点的不同可将攻击分为特质攻击和状态攻击。研究发现, 社会排斥与特质攻击的关系更强。被排斥者更易表现出消极的情绪和认知倾向, 如特质愤怒和敌意归因(Boykina, 2019)。由此, 提出本研究的假设H5a: 攻击类型(特质攻击vs.状态攻击)能够调节社会排斥与攻击的关系; 其次,根据攻击的起因可将其分为主动性攻击和反应性攻击。研究发现, 相比主动性攻击, 社会排斥与反应性攻击的相关性更强(Baumeister et al., 2000)。社会排斥很大程度上会使得个体在与他人建立联结时遇到障碍, 弱化或中断社会关系, 更易给个体带来挫折和伤害。根据挫折−攻击理论(Frustration−aggression theory), 个体的攻击行为是对挫折的敌意性反应, 被排斥者出于报复的目的而采取被动反击(Dollard & Miller, 1939)。由此, 提出本研究的假设H5b: 攻击类型(主动性攻击vs.反应性攻击)能够调节社会排斥与攻击的关系; 最后, 按照攻击形式可将其分为直接攻击和间接攻击。相比直接攻击,受排斥者更倾向于使用间接攻击(Klimstra et al.,2014)。间接攻击以难以识别和预防的方式, 实现伤害他人的目的。尽管个体做出了有违社会规范的伤害行为, 但不易被察觉。因此, 间接攻击比直接攻击更安全且成本低。此外, 间接攻击还形成了一种替代性攻击策略, 在特定的社会条件下(现代社会文明规范或法治社会), 比直接攻击更具适应性。如既可以隐藏攻击意图, 又可以降低或避免被报复的可能性(Archer & Coyne, 2005)。由此, 提出本研究的假设H5c: 攻击类型(直接攻击vs.间接攻击)能够调节社会排斥与攻击的关系。

社会排斥的测量工具可能影响社会排斥与攻击的关系。研究表明, 参与者对测量任务的心理体验往往对结果产生较大影响(Baumeister et al., 2009)。社会排斥的测量范式种类繁多, 且不同范式代表的排斥类型不同、程度不同, 因而对个体的心理影响也不同, 这些差异使得研究范式本身成了影响社会排斥结果的重要变量(Bernstein & Claypool, 2012)。另外, 社会排斥是一种复杂的社会现象, 单个范式所得结果可能缺乏外部效度, 但研究范式的繁多则可能导致研究结果的任务依赖性, 但目前并没有进行综合比较分析的研究。综上, 本研究提出假设H6:社会排斥的测量工具能够调节社会排斥与攻击的关系。

攻击的测量工具也可能影响社会排斥与攻击的关系。首先, 问卷测量的攻击, 其题目数量和结构会对结果造成一定的影响。如 BWAQ 问卷比BPAQ 问卷多一个维度, 有助于更全面的了解攻击;使用简版攻击问卷虽然省时省力, 但不可避免地会在测量过程中损失掉一些重要信息, 从而导致测量效果存在差别。其次, 实验范式测量的攻击, 因个体对范式的理解差异而产生不同的效应。如竞争反应时范式可能让个体误以为电击是为了赢得比赛而不是伤害别人, 这一定程度上影响了测量结果的准确性。而通过社会测量法所得的结果, 由于被试对于提名标准的理解和判断存在个体差异, 可能会对结果造成一定的影响。综上, 本研究提出假设H7: 攻击的测量工具能够调节社会排斥与攻击的关系。

此外, 研究方法和研究设计可能会影响社会排斥与攻击的关系。就研究方法而言, 单一的研究方法因无法控制共同方法偏差, 容易导致结果出现高估或低估。如采用自陈式的方式测量不被社会接受的行为可能存在社会期望偏误; 实验室条件下, 虽然控制了额外变量的干扰, 但严格的实验控制, 可能与真实的情景有较大差异, 都会对结果产生影响。而多种研究方法的结合可能更有利于全面地了解被试的心理状态和行为反应, 其研究结果也更加接近真实水平。就研究设计而言, 相比横断研究,在纵向研究过程中, 社会排斥和攻击都可能随着时间的推移而发生变化, 如同伴关系的改善、攻击行为的干预等, 会对二者的关系造成一定的影响(陈静 等, 2022; Polman et al., 2007)。综合以往元分析研究结论, 提出本研究假设H8: 研究方法能够调节社会排斥与攻击的关系; 假设H9: 研究设计能够调节社会排斥与攻击的关系。

2 方法

2.1 文献检索与筛选

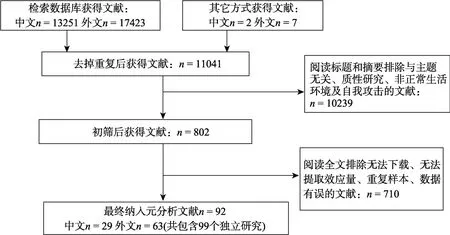

首先, 在英文数据库(Web of Science, Elsevier SD, Medline, EBSCO-ERIC, SAGE Online Journals,PsycINFO, PsycArticles 和 ProQuest Dissertations and Theses)检索篇名或摘要中包含社会排斥和攻击的文献。社会排斥的检索词包括“exclusion”或“ostracism” 或“rejection”, 攻击的检索词包括“aggression”或“aggressive”或“violence”或“violent”或“bullying”。其次, 在中国知网期刊和博硕论文数据库、万方期刊和学位论文数据库以及维普期刊数据库进行文献检索。社会排斥的检索词包括“排斥”“拒绝”; 攻击的检索词包括“攻击” “暴力” “欺负”“欺凌”。将两类关键词两两匹配, 进行联合搜索。文献搜索时间截止为2022 年5 月, 共获取文献30683 篇。

使用EndNote X9 导入文献并按照如下标准筛选: (1)须为实证研究, 排除纯理论、综述类及质性研究; (2)同时测量了社会排斥和攻击, 并至少报告了一个问卷的各维度或总分与另一个问卷的各维度或总分之间的积差相关系数(r), 或者能转化为r的F值、t值、χ2值或一元线性回归中的β值; (3)实验研究必须是实验组和控制组的对照, 对照组为接纳组的将被排除; (4)样本量大小明确; (5)除了期刊论文, 还包括学位论文、会议全文和书的章节等;(6)数据重复发表的仅取其中内容报告较为全面的一篇; (7)研究对象为一般人群, 贫困生、留守儿童、精神病患者等特殊群体排除; (8)调查情境为现实生活中的社会排斥和一般意义上的攻击, 排除网络排斥、网络欺凌、亲密关系中的排斥与攻击等。文献筛选流程见图1。最终符合元分析标准的文献92篇, 包含99 个独立研究, 总被试量为65564 名被试。

图1 元分析筛选纳入流程图

2.2 文献编码与效应值提取

对作者信息、出版年份、被试国籍、个体主义指数、年龄、相关系数、样本量、男性比例、测量工具、研究方法与设计进行编码(见表3)。本研究以皮尔逊相关系数(r)为效应量, 效应值的提取遵循以下原则: (1)以独立样本为单位提取效应值并编码, 若同一篇文献调查了多个独立样本, 则分别进行编码; (2)若文献只按被试特征(如男/女)分別报告了相关, 则分别提取; (3)若研究是纵向研究, 则按首次测量结果提取效应值; (4)若实验研究未报告相关系数, 则分别录入实验组和控制组的平均值、标准差和样本量; (5)若原始文献只报告了社会排斥和攻击各个维度的皮尔逊相关矩阵, 则按照公式(Hunter &Schmidt, 2004)合成社会排斥与攻击的相关系数。若文献只报告了独立样本t检验的t值、独立性检验的χ2值、单因素方差分析的F值或一元线性回归分析的β值, 则分别通过公式;r=β× 0.98 + 0.05 (β≥0);r=β× 0.98 (β< 0)], 先将其转化为r值再进行编码(Card, 2012; Peterson & Brown, 2005)。此外,鉴于主动性攻击和反应性攻击相关较高, 原始文献若没有对其进行控制, 则按照公式(Gravetter et al., 2020) 对社会排斥与主动性攻击/反应性攻击的相关系数进行校正。为使数据分布更接近正态分布, 先对相关系数r进行Fisher’sZ转换。分析结束后, 为便于结果的解释, 再将Z值转换为r值(CMA 软件自动进行Z值与r值的转换)。所有编码由两位评分者独立完成, 最终计算编码一致性为93%。编码出现不一致的情况, 经查看原始文献并与元分析研究专业人员讨论, 达成一致后进行更正。最终纳入文献的详细信息均可开放获取(https://osf.io/j9rd8/)。

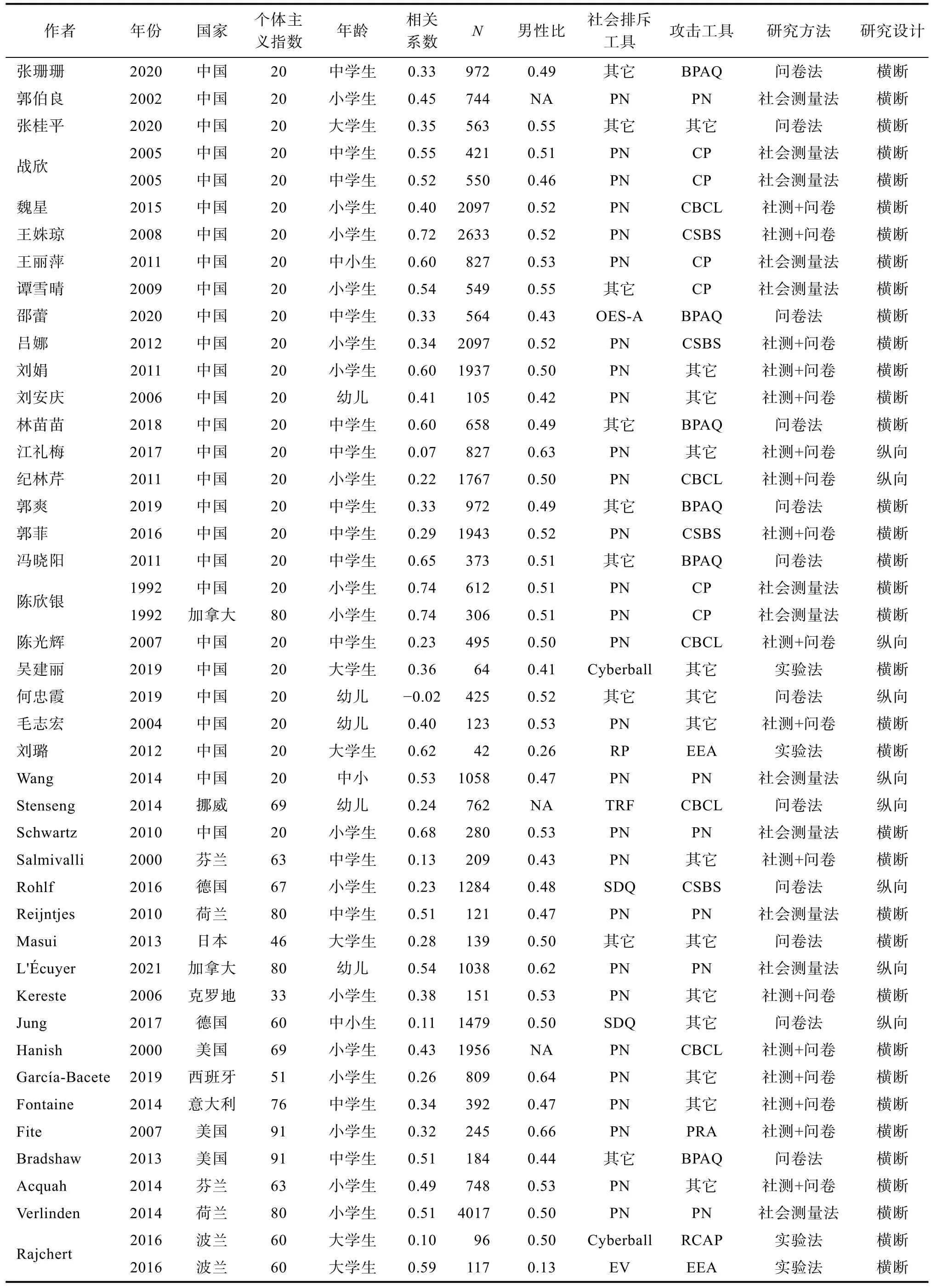

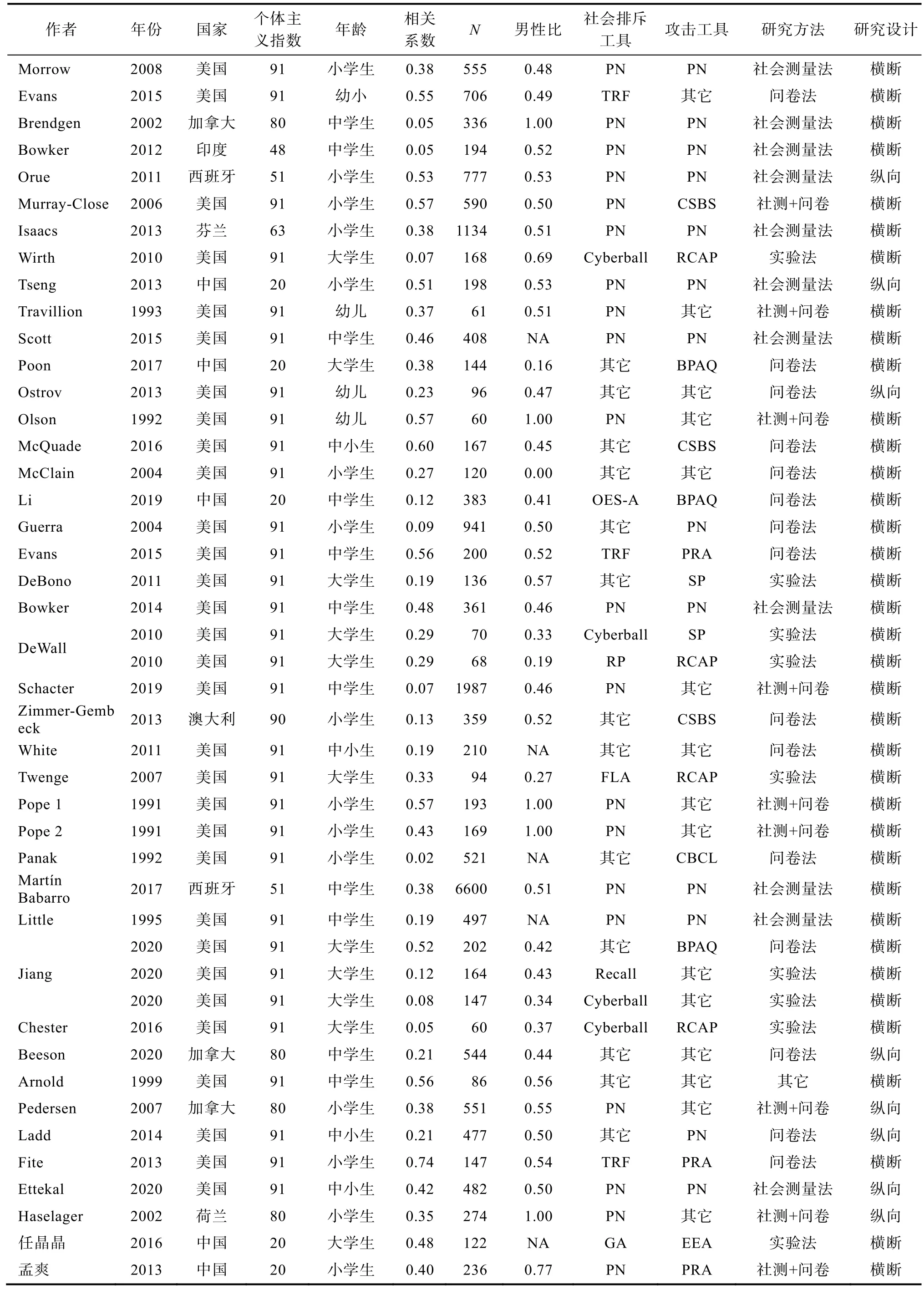

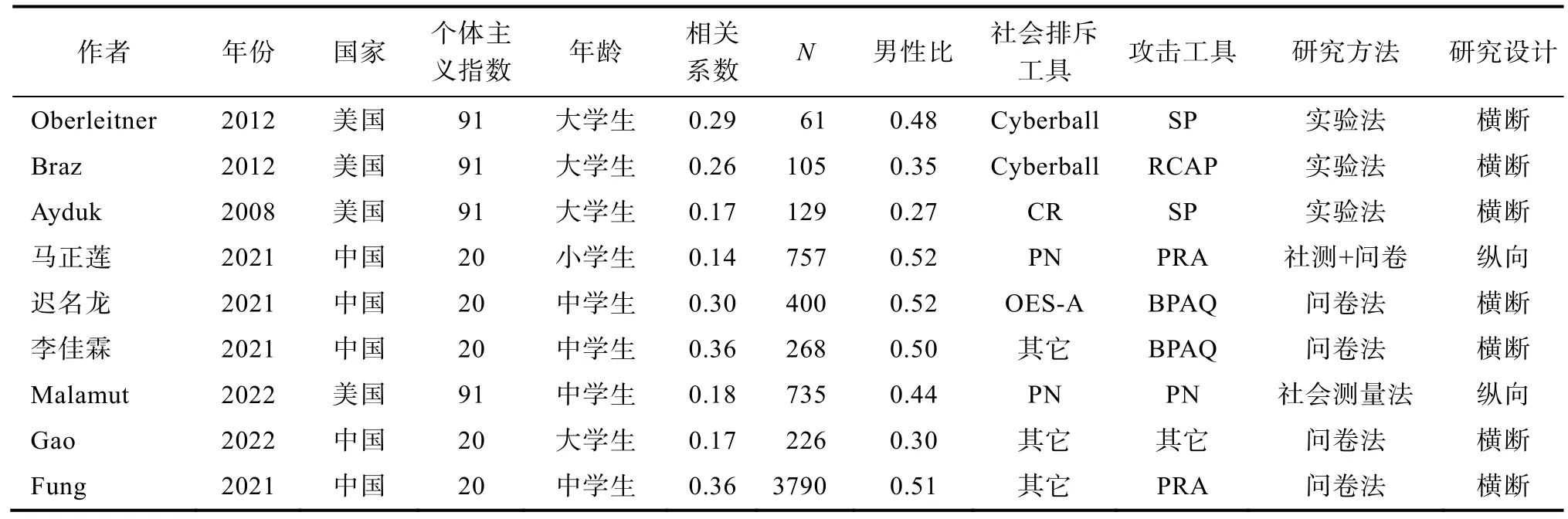

表3 纳入分析的原始研究的基本资料

续表3

续表3

2.3 发表偏差控制与检验

发表偏差是指研究显著的结果更容易被接收并发表, 导致在搜集文献过程中, 难以获取没有显著性结果的研究, 影响元分析结果的准确性(Rothstein et al., 2005)。本研究除了纳入已出版的期刊和会议论文, 还尽力获取没有发表的学位论文,一定程度上控制了发表偏差。此外, 本研究在元分析过程中, 采用多种方法(漏斗图、失安全系数Nfs、Egger’s 回归法)对发表偏差进行了检验。对于漏斗图而言, 如果图形左右对称, 则表明发表偏差较小,对元分析结果的影响较小(Light & Pillemer, 1984);失安全系数代表需要额外增加多少个阴性研究才能否定当前元分析的结果, 若结果大于5k+ 10 (k=元分析中的文献数), 则意味着发表偏差较小(Rosenthal,1995); 对于Egger’s 回归而言, 如果线性回归的结果不显著, 则表明发表偏差较小(Egger et al., 1997)。

2.4 模型选择

目前, 元分析中计算效应大小的方法主要采用固定效应模型和随机效应模型进行分析。其中, 固定效应模型假设不同的研究实际具有相同的效应,是随机误差导致了结果之间的差异; 随机效应模型则假设不同研究的实际效果可能不同, 而且不同的结果不仅受随机误差的影响, 而且还受研究被试和测量工具等的影响(Schmidt et al., 2009)。通过对所纳入文献的梳理, 不同的文献在被试选择(性别、年龄)、研究方法(横断研究 vs. 纵向研究)和变量的测量工具等多方面存在差异, 这些差异很可能影响社会排斥与攻击的关系, 因此本研究采用随机效应模型进行估计。

2.5 数据处理

采用Comprehensive Meta-Analysis Version 3.0软件对社会排斥与攻击的关系进行主效应和调节效应检验。调节效应分析采用元回归或亚组分析并结合极大似然法考察结果是否显著。本研究中调节变量涉及两类: (1)连续调节变量。包括每个研究中男性占被试总人数的比例和被试所在国家或地区的个体主义指数(张亚利 等, 2021)。(2)分类调节变量。包括年龄(幼儿、小学生、中学生和大学生)、社会排斥测量工具、攻击测量工具、研究方法(社会测量法、问卷法、实验法、社测+问卷)、研究设计(横断研究、纵向研究)以及攻击类型。需要说明的是, 亚组分析为了保证调节变量每个水平下的研究均能代表该水平, 参照既有研究(张亚利 等,2021), 每个水平下的效应量个数应不少于3 个。

3 研究结果

3.1 异质性检验

异质性检验结果表明,Q值为 3073.69 (p<0.001),I2值为96.81%, 超过了Huedo-Medina 等(2006)提出的75%高异质的原则。说明各个效应值为高异质, 且有96.81%的变异是由效应值的真实差异引起的。此外,Tau2是研究间总体效应量变异的估计,Tau2值(0.047)表明, 总变异存在组间差异的影响。说明在社会排斥与攻击之间还存在着调节变量, 因此有必要进行调节效应分析。

3.2 发表偏差检验

漏斗图(见网络版附录中的附图1)显示, 社会排斥与攻击关系的效应值大多位于漏斗图上方, 且均匀分布于中线两侧; 失安全系数分析结果发现,在p值为0.05 时, 失安全系数Nfs为1286, 远远高于临界值505 (k= 99)。这说明, 若使社会排斥与攻击的关系变得不显著, 则需要增加1286 篇阴性结果的文献; 回归截距法结果不显著, 截距为0.84 (p=0.44)。上述结果均表明, 本研究不存在明显的发表偏差。

3.3 主效应检验

采用随机效应模型对社会排斥与攻击的相关强度进行主效应分析。合并后当前元分析共形成99个独立的效应量, 被试总人数为65564 人, 结果显示社会排斥与攻击的相关强度r= 0.38, 95%的置信区间为[0.34, 0.41], 不包含0 (见网络版附录中的附图2)。根据Lipsey 和Wilson (2001)提出的判断标准, 社会排斥与攻击相关系数在[0.1, 0.4]之间时,为中等相关。敏感性分析发现, 排除任意一个样本后的效果量r值在0.371~ 0.380 之间浮动, 表明元分析估计结果具有较高的稳定性。

3.4 调节效应检验

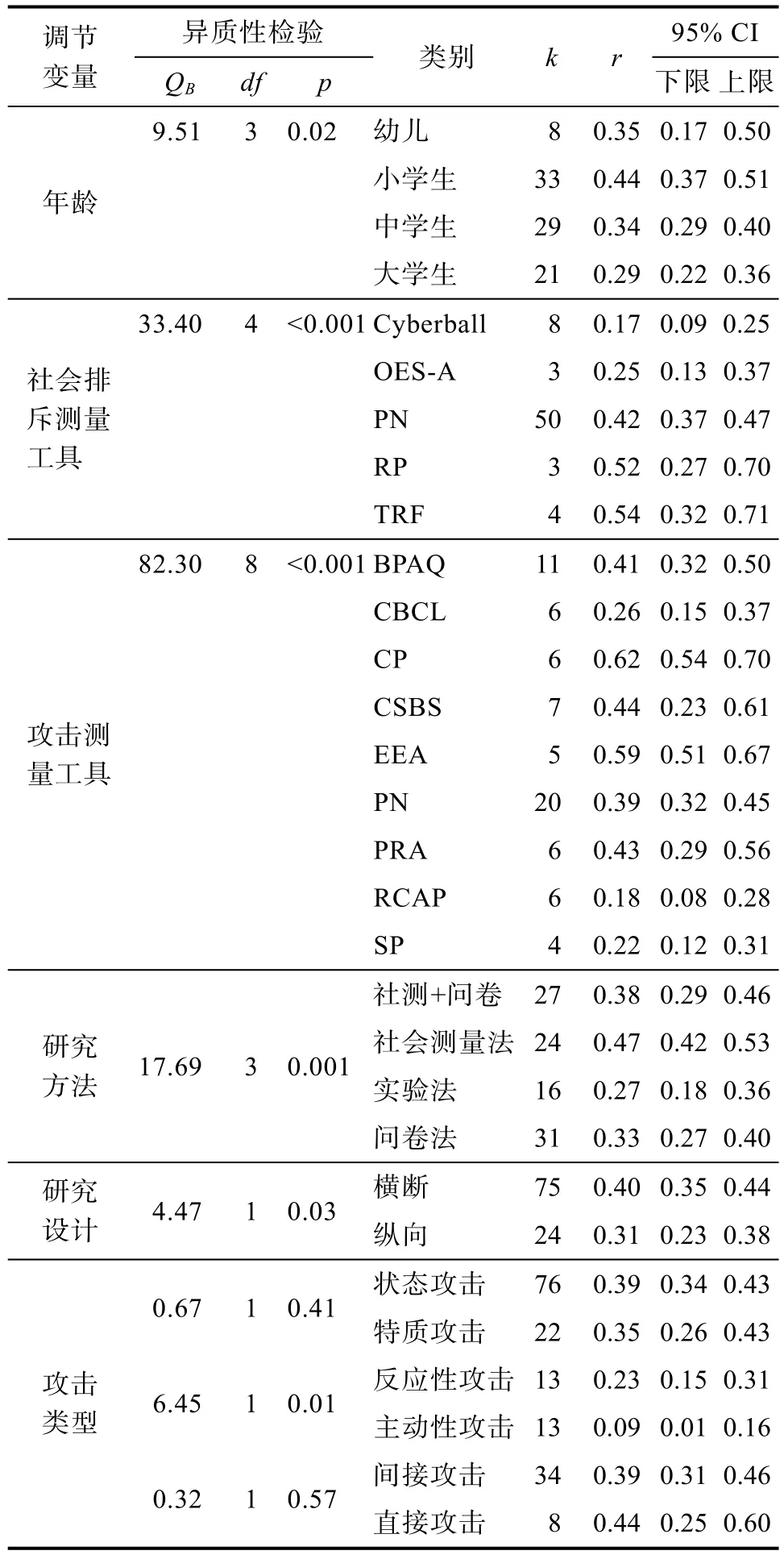

首先, 连续调节变量中: (1)性别的调节作用不显著。元回归分析发现, 男性比例对效应值的回归系数不显著(b= 0.10, 95% CI [−0.20, 0.40])。(2)个体主义指数的调节作用不显著。元回归分析发现,个体主义指数对效应值的回归系数不显著(b=−0.0012, 95% CI [−0.0026, 0.0002])。其次, 分类调节变量中: (3)年龄的调节作用显著(Qb= 9.51,p=0.02)。亚组分析结果表明, 小学阶段社会排斥与攻击的相关最高, 大学阶段相关最低。配对比较结果发现, 除了幼儿阶段不显著以外, 小学阶段均显著高于中学和大学阶段。说明随着被试年龄的增长,社会排斥与攻击的关系强度变弱。(4)亚组分析结果发现, 社会排斥测量工具的调节效应显著(Qb=33.40,p< 0.001)。社会问题量表−教师评定表(TRF)测量的社会排斥与攻击的相关最高, 而网络投球范式(Cyberball)测量的社会排斥与攻击的相关最低。配对比较结果发现, 除了社会排斥量表(p= 0.64)不显著以外, 网络投球范式的测量结果均显著低于同伴提名(p= 0.004)、拒绝范式(p= 0.025)和教师评定表测评的结果(p= 0.003)。(5)亚组分析结果发现,攻击测量工具的调节效应显著(Qb= 82.30,p<0.001)。采用班级戏剧法测量的社会排斥与攻击的相关最高, 噪音范式测量的社会排斥与攻击的相关最低。(6)研究方法的调节作用显著(Qb= 17.69,p=0.001)。使用社会测量法的研究结果较高, 而实验法的研究结果较低。(7)研究设计的调节作用显著(Qb= 4.47,p= 0.03)。纵向研究的社会排斥与攻击的相关显著低于横断研究。(8)攻击类型(状态攻击vs.特质攻击)不能显著调节社会排斥与攻击的关系(Qb= 0.67,p= 0.41); 攻击类型(主动性攻击vs.反应性攻击)能够显著调节社会排斥与攻击的关系(Qb=6.45,p= 0.01); 攻击类型(直接攻击vs.间接攻击)不能显著调节社会排斥和攻击的关系(Qb= 0.32,p=0.57)。分类变量的调节效应分析结果详见表4。

表4 分类变量调节效应分析结果

4 讨论

4.1 社会排斥与攻击的关系

本研究借助元分析方法对社会排斥与攻击的相关强度从整体上进行了估计, 结果表明社会排斥与攻击存在中等程度相关(r= 0.38), 与以往多数研究结果一致, 支持了假设H1, 也澄清了二者在相关性大小方面的争议。该结果支持了一般攻击模型的观点。社会排斥作为一种不良刺激, 破坏个体平衡稳定的内在状态(认知、情感、唤醒任何一方的改变), 诱发愤怒情绪和敌对认知, 导致攻击行为发生(Scot, 2015)。此外, 排斥经历还可能让个体感知到通过顺从获得社会认可是徒劳的, 认为只有主动出击获得掌控或支配地位, 才能免于二次伤害(排斥)的危险(McQuade et al., 2016)。而不断增强的对他人的控制欲望, 最终导致被排斥者表现出更高水平的攻击。值得强调的是, 虽然攻击只是社会排斥后的反应倾向之一, 还可能出现亲社会反应, 从进化的角度这是适应性的表现。但研究发现, 给予攻击或亲社会行为选择时, 社会排斥更易引发强烈的攻击并抑制亲社会行为(Hales et al., 2016)。亲社会反应实质是个体对反社会冲动有效控制的结果,说明即使社会排斥后出现亲社会反应, 也无法避免有反社会(攻击)倾向的出现。只是在特定情况下,个体被迫以社会期望的方式对待排斥者。这提示我们, 社会排斥引起的亲社会反应可能是表面性的、暂时的, 亲社会行为的表象下可能暗藏着一定的攻击性冲动。

4.2 调节效应分析

研究结果表明, 性别对社会排斥与攻击关系的调节作用不显著, 未支持假设H2。说明社会排斥与攻击的关系具有跨性别的一致性和普遍性。该结果支持了一些实证研究结果(刘璐, 2012; Tseng et al.,2013), 但与传统的性别刻板印象并不一致。可能的原因是, 社会排斥给不同性别的个体带来的负面影响是相似的, 如诱发愤怒情绪, 报复或伤害对方、获得优势地位等(Stenseng et al., 2014)。研究也发现,社会排斥威胁个体的归属需要和关系需要, 而归属需要和关系需要对男性和女性同样重要, 出于防御产生的攻击亦不受性别的影响(刘璐, 2012)。此外,也有研究者指出, 受到排斥后, 男性和女性采取的攻击方式会有所不同, 男性更容易采取直接的身体攻击和言语攻击, 女性更多采用间接的关系攻击(Pistella et al., 2020), 而对不同类型的攻击进行平均和综合可能掩盖了性别差异(王姝琼, 2008)。

研究结果还发现, 被试的年龄对二者关系的调节作用显著, 支持了假设H3。相关系数从大到小分别是: 小学生r= 0.45, 幼儿r= 0.34, 中学生r= 0.35,大学生r= 0.29, 小学生相关强度最大, 大学生相关强度最小。说明随着年级的升高(除幼儿阶段),二者关系的强度逐渐减弱, 这与一些实证研究结果一致(Haselager et al., 2002; 刘露, 2020; Pedersen et al., 2007)。可能是幼儿的动作先得到显著发展,精力过剩且活动量大, 在面对冲突时容易表现出攻击性(李俊, 1994)。但由于幼儿本身力量较弱, 因此攻击性相对较低。进入小学阶段, 个体的自我意识快速发展, 但认知能力比较脆弱, 面临人际威胁时容易表现出攻击性。因为对小学生来说, 实施攻击容易, 但要抑制攻击性冲动则比较困难(Morales &Guerra, 2006)。随着年龄的增长, 同伴关系在中学阶段扮演重要角色。相比小学生, 中学生的认知能力和自我监控能力均得以提高, 个体会自觉地控制自己的行为和情绪以免破坏人际关系(王红姣, 卢家楣, 2004)。到了大学阶段, 自我意识的发展促进了个体的社会化, 认识到攻击是不被社会规范所接受的, 加之道德约束力不断提升和学校规章制度的制约, 面对人际冲突时, 更倾向于有意识地控制自己的情绪反应, 一定程度上降低了攻击性(Fontaine et al., 2014)。这提示我们, 预防攻击应从较小年龄开始。

研究结果显示, 个体主义指数对社会排斥与攻击关系的调节效应不显著, 未支持假设H4。表明两者关系可能存在跨文化趋同效应。其它有关同伴侵害与内外化问题的元分析(廖友国 等, 2022), 以及自恋与攻击性关系的元分析(张丽华, 朱贺, 2021)也未发现文化差异。这可能与全球文化的交融有关,人类同属一个命运共同体, 文化差异也逐渐缩小,呈现出个体主义逐渐增强, 而集体主义相对式微的趋势(黄梓航 等, 2018)。因此, 社会排斥与攻击的关系受文化的影响较小。更值得强调的是, 当前国际范围内社会排斥与攻击的评估工具多是基于西方文化研发而成, 经翻译或修订后的工具未必能反映出东方集体主义文化下的真实水平(Finneran et al.,2020)。虽然研究者们已注意到社会排斥后的行为反应和攻击作为一种社会性行为均具有文化差异(Bergeron & Schneider, 2005), 但跨文化的研究依然欠缺, 未来需要更多跨文化研究对二者关系做深入剖析。

研究结果显示, 攻击类型(主动性攻击vs.反应性攻击)对社会排斥和攻击关系的调节作用显著,支持了假设H5b, 未支持假设H5a 和H5c。表明社会排斥对不同类型攻击的影响不同, 对反应性攻击的影响可能更强。社会排斥是一种外在刺激源, 个体出于自我保护和防御的目的而做出的反应本身是被动性(反应性)的。同时, 社会排斥易使个体在与他人建立社会联结时遭遇挫折和伤害。根据挫折−攻击理论, 攻击源于挫折。强烈的挫败感往往促使被排斥者施加攻击以达到报复、伤害排斥者的目的。而主动性攻击具有明确的目标和计划, 并非由外在威胁带来的挫折所引起, 因此两者的关系可能较弱。值得注意的是, 主动性攻击与反应性攻击的高相关会对结果产生较大影响, 未来的研究在分析社会排斥与一种攻击的关系时, 需要控制另一种攻击对结果的影响。与任何元分析一样, 本研究结果受到现有证据的限制, 并不能全面地比较社会排斥对各种攻击类型的影响强度。如有些攻击类型的效应量少于3 个(内隐攻击)而无法纳入分析, 可能对研究结果产生一定的影响。关于攻击类型的调节作用, 今后还需做更多的工作予以澄清。

研究结果显示, 测量工具对社会排斥与攻击关系的调节效应显著。首先, 社会排斥的测量工具对二者关系的调节作用显著, 验证了假设H6。该结果显示, 采用同伴提名法测量的社会排斥与攻击的关系更接近总效应值, 这可能是由于同龄人比父母或老师更了解真实状况, 更能准确分辨出被排斥的同伴。而采用其它方法会高估(或低估)两者的关系。如网络投球范式测量的社会排斥与攻击的关系强度最低(r= 0.17), 可能是因为实验室研究中对于社会排斥情境的严格操纵, 导致研究的外部效度较低。其次, 攻击的测量工具对社会排斥与攻击关系的调节作用显著, 验证了假设H7。结果显示, 采用班级戏剧问卷测量的社会排斥与攻击的相关最强(r= 0.62), 而采用噪音范式测量的二者之间的关系最弱(r= 0.18)。这可能是噪音作为实验的一部分,被试主要用于赢得比赛而不是伤害对方, 导致测量结果出现偏差。另外, 实验室环境中, 个体的一举一动都可能暴露在他人的监视之下, 不利于个体展现真实的行为反应(Klimstra et al., 2014), 从而对研究结果造成一定的影响。此外, 问卷测量虽然不会出现实验操纵的局限, 但给了被试一定的思考时间,经深思熟虑的回答可能带有偏差(王姝琼, 2008)。总体来看, 测量工具对研究结果的影响差异较大, 今后的研究需要慎重考虑, 尤其是对于不同形式和性质的攻击。

结果显示, 研究方法与设计对社会排斥和攻击关系的调节作用显著, 支持了假设H8 和H9。首先,就研究方法而言, 仅使用一种研究方法的结果要么偏高(社会测量法), 要么偏低(实验法), 而多种方法结合的研究结果更接近总效应值。可能的原因是,同一种研究方法有着同样的数据来源、报告者、测量环境等, 无法控制共同方法偏差。而多种方法的结合可以取长补短、优势互补, 一定程度上减少或控制了偏差。此外, 相比其他方法, 实验法对额外变量的严格控制, 尽可能分离了其他干扰因素对结果产生的效应, 因而测量结果也低。其次, 就研究设计而言, 纵向研究的社会排斥与攻击关系的强度显著低于横断研究, 表明纵向研究存在明显的衰减效应。这与类似的元分析结果一致(陈静 等, 2022)。社会排斥程度和攻击性冲动都可能随时间的变化而上升或下降(Pouwels et al., 2016), 并随时间的推移变得相对独立, 从而造成两者相关强度的减弱(Pouwels & Cillessen, 2013)。同时, 在纵向研究涉及的时间跨度中, 家长和老师可能会加强对攻击行为的干预, 也会对二者的关系强度产生影响(Troop-Gordon & Ladd, 2015)。

4.3 研究不足与展望

本研究利用元分析从总体上探讨了社会排斥与攻击的相关强度以及可能的调节因素, 为该主题的深入研究提供了证据支持, 但仍存在一些不足:(1)部分研究并未报告社会排斥与攻击的相关系数或可供计算的效应值, 还有一部分实验研究未设置控制组(将接纳组的被试设置为对照组), 这在文献纳入上造成了一定的损失。未来应注重纳入研究结果的全面性, 以便更全面地评估二者关系; (2)当前元分析只纳入了普通儿童青少年群体, 研究结论难以推广到特殊儿童青少年群体、在职成年人以及老年人群体, 未来研究可扩大样本范围, 考察二者关系的外部效度; (3)亚组分析时个别亚组之间效应值个数差异较大, 甚至无法满足亚组分析的条件, 这可能会对结果产生一定的影响。如内隐攻击, 根据双重攻击理论模型, 内隐攻击与外显攻击相互独立且更具有隐蔽性。由于研究报告数量限制, 本研究未能对社会排斥与内隐攻击的关系进行分析, 未来待原始研究的资料丰富后可进一步确认本研究的亚组分析结果是否稳健。

5 研究结论

本研究发现: (1)社会排斥与攻击呈中等程度正相关; (2) 两者的关系不受性别和文化的调节, 但受年龄的调节, 除学前阶段, 随着年龄的增长两者的关系强度变弱; (3) 攻击类型的调节作用显著,相比主动性攻击, 社会排斥与反应性攻击的关系更强; (4)测量工具和研究方法与设计的调节作用显著。网络投球范式和噪音范式测量的二者关系相关最低; 采用单一方法的研究结果偏低或偏高, 而多种方法结合的研究结果更接近总效应值; 相比横断研究, 纵向研究中两者的关系强度变小, 存在衰减效应。

致谢:感谢河北大学李森博士、首都师范大学傅添博士、郑州大学赵凤青博士为本文修改提供的宝贵意见和帮助。