外语口语焦虑对言语互动质量的影响:fNIRS 超扫描研究*

徐楚言 朱 麟 王芸萍 王瑞冰 刘聪慧

(中国人民大学心理学系, 北京 100872)

1 引言

言语互动是社会行为的重要组成部分, 对于人类生存和繁衍至关重要(Krauss, 2002)。言语互动往往需要两人或多人共同参与。在此过程中, 个体表达自己的看法并跟随他人观点, 完成观点的相互传递与理解(Celce-Murcia, 2001)。第一语言作为个体最初学会的语言, 习得时间早, 熟练度高, 一般为主要沟通语言; 但在进行跨文化交流时, 个体也会使用第二语言, 其习得时间晚, 熟练度低, 言语互动质量经常会受到焦虑等负性情绪的影响(Dewaele,2013)。尽管很多研究者发现外语焦虑程度高的个体, 其外语成绩和外语使用的表现更差(Elkhafaifi,2005; Horwitz et al., 1986), 但是很少有研究考察外语焦虑影响言语互动质量的神经基础。

外语焦虑属于特定情境焦虑的一种, 是个体在外语学习和使用情境中产生的消极情绪状态, 如紧张、恐惧和害怕等(Horwitz et al., 1986)。和外语的输入过程(如阅读)相比, 外语口语输出过程更容易诱发个体的焦虑情绪, 即外语口语焦虑(Diao &Shamala, 2013)。很多研究发现, 外语口语焦虑与外语口语表达水平、口语交流质量等呈显著负相关(Buchanan et al., 2014; Radić-Bojanić & Topalov,2021), 即外语口语焦虑水平高的个体更加关注自己的错误, 难以进行流畅的外语口语表达, 进而妨碍言语互动的效果(Balemir, 2009)。已有多种理论分析了焦虑对认知任务造成妨碍的可能原因。认知干扰理论(cognitive interference theory, Sarason,1988)认为, 焦虑情绪会让个体受到负性思维等任务无关信息的干扰, 额外占用与任务有关的认知资源, 造成内部资源的竞争, 进而导致任务成绩下降(Sarason, 1988); Eysenck 和Calvo (1992) 在该理论的基础上提出了加工效能理论(processing efficiency theory), 认为焦虑通过占用工作记忆的资源造成认知干扰, 使得用于当前任务的认知资源被占据, 进而影响加工的效率; 之后, Eysenck(2007)等人在加工效能理论上更进一步, 提出了注意控制理论(attentional control theory), 认为焦虑会增加个体对任务无关刺激的注意偏向, 使得针对当前任务的注意资源减少, 造成分心, 在需要转换功能的任务中表现更差(Derakshan et al., 2009)。这几种理论虽然侧重点有所不同, 但都认同焦虑通过占用认知资源、使个体无法集中于当前任务, 并因此影响任务效率和表现。由此, 外语口语焦虑可能会使得个体更关注自身是否存在语法或发音错误, 这一过程会占用个体的认知资源, 使其不能集中到口语对话的过程中, 导致言语互动质量下降。综上,虽然大量的研究发现外语口语焦虑和口语成绩之间存在负性相关(Radić-Bojanić & Topalov, 2021),并对该机制进行了解释和理论构建(Eysenck et al.,2007; Eysenck & Calvo, 1992; Sarason, 1988), 但大多局限在行为层面, 对于其内部的神经过程, 尤其是互动双方大脑同步的神经基础则很少关注。

言语互动是一种复杂的认知过程, 往往涉及两人或多人, 需要个体能够理解他人所表达的内容并进行跟随才能顺利完成(Celce-Murcia, 2001)。这一过程不仅涉及个体自身的言语产生和接收, 还需要理解他人表达的信息才能顺利推进(Kelsen et al.,2020; Schoot et al., 2016), 这两种认知活动涉及众多脑区。言语的产生和接收与大脑的语义系统、认知控制系统紧密相关(程士静, 何文广, 2020), 主要涉及部分额叶(布洛卡区)和颞叶皮层(威尔尼克区)(刘丽虹 等, 2004; 张清芳, 杨玉芳, 2003; Kelsen et al., 2020); 跟随与理解他人意图则涉及到对他人心理状态的预测和解释, 即心理理论的运用(Corbetta et al., 2008), 这一过程主要涉及颞顶联合区、内侧前额叶、额极等脑区(Sassa et al., 2007), 这些脑区也都被证明和言语及社会互动有密切关系(Liang et al., 2022)。最近有研究者使用 fMRI(functional magnetic resonance imaging, Jeong et al.,2016)考察了外语焦虑影响言语沟通的单脑神经基础, 发现外语沟通任务会激活左侧缘上回, 还发现眶额皮层(包括左侧脑岛)的激活会随着语言焦虑水平的增加而降低。

基于功能性近红外光谱成像(functional Near Infrared Spectroscopy, fNIRS) 的超扫描技术(hyperscanning)已经被广泛应用于社会认知神经科学相关研究中(Babiloni & Astolfi, 2014), 也有一些研究使用该技术考察了言语互动过程中的脑间神经同步性(Interpersonal Neural Synchronization,INS), 从多脑的角度拓展了言语交流的神经基础。如有研究发现, 相比起个人独白任务, 在言语互动任务中观察到被试间颞叶部分区域INS 更高, 这些区域均涉及了言语的产生和理解(Hirsch et al.,2018); Jiang 等(2012)让被试采取4 种不同的交流形式(面对面对话、面对面独白、背靠背对话与背靠背独白), 发现配对被试仅在面对面对话条件下,左下额叶皮质表现出更明显的INS。分析INS 可以加深我们对于言语互动的理解。首先, 言语互动过程中的脑间同步性能够反映被试在当下的互动质量, 如Jiang 等(2015)采用无领导小组讨论的方法,发现在言语交流中, 领导者−跟随者之间左侧颞顶联合区的INS 显著高于跟随者−跟随者, 这一区域与心理理论密切相关; 相应地, 相比起跟随者−跟随者, 跟随者−领导者的交流和关系也更加密切,因此更能形成有效的言语互动。此外, INS 也可以对个体的互动质量进行预测, 如在师生互动的研究中, 发现师生之间部分脑区的INS 可以预测学生的课堂参与度和学习程度(Dikker et al., 2017)。综上所述, 我们认为在言语交流过程中, 个体的INS 可能与其言语互动的质量密切相关, 对于研究第二语言的互动质量及其影响因素, 是一个良好的脑神经指标。在已有研究中, 言语交流相关的INS 多发生在左侧前额叶(Jiang et al., 2012)和左侧颞顶联合区域(Hirsch et al., 2018), 这两个脑区与言语的加工和表达(张清芳, 杨玉芳, 2003; Kelsen et al., 2020)、心理理论密切相关(Sassa et al., 2007), 且也涉及到了第二语言的加工(Jeong et al., 2016)。综上, 在言语沟通过程中, 与人际神经同步相关的脑区多集中在额叶和颞顶区域, 且这些脑区的脑活动耦合程度越高, 倾听者对讲述者表达的内容理解程度也越高(Stephens et al., 2010)。

在外语互动过程中, 参与者体验到的焦虑多是由于其对负性评价的恐惧。害怕负性评价的人往往预期得到他人的负面评价, 并倾向于回避评价性情景(Watson & Friend, 1969), 不敢使用外语进行言语互动(Gregersen & Horwitz, 2002), 甚至逃避外语教学活动(MacIntyre & Gardner, 1994), 进而阻碍外语表达技能的获取, 负面影响其外语的交流和学习。有研究者发现, 负性评价恐惧强烈的个体更注重在别人面前的形象, 因此存在外部评价会引起更强的焦虑感(刘洋, 张大均, 2010; Sapach et al.,2015)。Young (1990)使用问卷法对外语口语焦虑的影响因素进行了系统的探究, 发现外语口语焦虑主要源于存在外部评价的情景。也有很多研究通过问卷法或访谈法得出相似结论, 即负性评价恐惧是引起 外 语 口 语 焦 虑 的 重 要 因 素(Radić-Bojanić &Topalov, 2021; Rajitha & Alamelu, 2020)。这种负性评价恐惧可能来源于教师评价, 也可能来自同龄人评价(Horwitz et al., 1986)。总体来看, 在具有评价性因素的情景中, 个体得知自己的外语表现会受到评价, 可能引起其负性评价恐惧, 进一步唤起更高水平的焦虑。本研究拟引入外部评价的情景, 以探究外部评价对外语焦虑程度的影响, 以及这种影响在神经层面的表现。

综上, 本研究拟使用基于fNIRS 的超扫技术,通过两个实验探究英语口语焦虑对英语言语互动质量的影响, 以及相关的认知神经基础。本研究使用的范式改编自Hirsch 等人(2018)的轮换叙述范式。Hirsch 等人要求被试完成的任务是交替进行物品描述, 而本研究使用有连贯情节的故事作为材料(Donate, 2018; Sasayama, 2016), 被试之间存在更多的信息传递与动态交互, 更类似现实生活中的言语互动。在完成任务过程中, 使用近红外脑功能成像设备记录额叶、颞叶和颞顶联合区的活动状况,最近一项元分析发现这些区域的神经同步与言语互动有关(Kelsen et al., 2020); 同时, 使用问卷搜集被试的英语课堂焦虑、英语口语焦虑水平, 以及其在完成任务过程中的状态焦虑水平。本研究的两个实验不同点在于, 实验2 将提前告知被试其英语口语表现会受到专家评价, 实验1 则无此环节。本研究预期:(1)行为方面:英语任务会唤起(和汉语任务相比)更高的口语焦虑感, 更高的负性评价恐惧,且焦虑水平越高其言语互动质量越低; (2)脑间同步性方面:在英语任务中, 左侧颞顶皮层和部分额叶皮层INS 水平会低于汉语任务, 且焦虑水平越高,INS 越低, INS 可以中介英语口语焦虑对言语互动质量的影响; (3)提前告知存在评价环节会增加被试的外语口语焦虑程度。

2 实验1:外语口语焦虑对言语互动质量的影响——无评价

2.1 被试

通过G*power 3.1 (Faul et al., 2007)计算确定研究所需样本量。选取配对样本t检验, 输入参数如下:效应量取0.5, 即中等大小的效应量; 统计检验力(1 − β)取0.8; α err prob 取0.05。结果显示, 共需要27 组即54 名被试。共招募66 名非英语专业本科生和研究生参加实验, 其中女性37 人, 被试的平均年龄为21.86 岁(SD= 2.75), 均为右利手, 视力或矫正视力正常。所有被试的母语均为汉语, 第二语言均为英语, 且通过国内课堂习得英语, 没有人具有出国留学经历。被试对自身英语能力从“听说读写”四个维度进行自评(采用7 点评分, 其中1 代表“非常不熟练”, 7 代表“非常熟练”)。被试英语口语的自评得分最低(M= 3.08,SD= 1.37), 且口语与听力(M= 3.50,SD= 1.30)、阅读(M= 5.14,SD=1.15)和写作(M= 4.27,SD= 1.26)自评得分均存在显著差异(allps < 0.01)。以上66 名被试随机形成33 对, 每组被试在实验前互不认识, 其中同性别被试对28 组, 包含16 对女性被试。实验前被试均已签署知情同意书, 实验后获得一定的被试费。实验方案经中国人民大学伦理委员会批准。

2.2 实验材料

2.2.1 研究问卷

(1) 外语课堂焦虑问卷(Horwitz et al., 1986;王才康, 2003), 被试评价自己是否符合题目的描述(如:“在英语课上说英语很没有信心”), 采用李克特5 点评分(1 = 非常不同意, 5 = 非常同意), 共33个项目, 分为3 个维度:交流畏惧、考试焦虑、负性评价恐惧, 各维度得分越高则其焦虑水平越高。在本研究中该问卷的总体α = 0.83。

(2) 外语口语焦虑问卷(Apple, 2013), 被试评价自己是否符合题目的描述(如:“在全班同学面前说英语, 我会感到紧张”), 采用李克特6 点评分(1 =完全不同意, 6 = 完全同意), 共20 个项目, 得分越高则外语口语焦虑程度越高。在本研究中该问卷的总体α = 0.95。

(3) 口语焦虑自评问卷(Donate, 2018), 被试评价自己在任务过程中各方面的焦虑程度(如:“我害怕不能正确理解我同伴叙述的故事信息而紧张”),采用李克特7 点评分, 选择的数字越大代表越紧张,共6 个项目, 主要用于多次测量被试在整个任务期间的口语焦虑水平, 以了解被试在整个任务期间口语焦虑的动态变化。

(4) 言语互动质量自评和他评问卷, 采用李克特7 点评分(数字越大则评分越高), 共8 个项目(前6 个为自评项目, 后2 个为他评项目)。他评项目由两位评分者独立对每组被试的言语互动质量进行评分, 评分者均为心理系研究生, 均已通过大学英语六级考试, 评分前并不知晓实验假设。

2.2.2 故事叙述材料

实验包含中、英两个故事叙述任务, 改编自口语输出的故事叙述任务范式(Donate, 2018; Sasayama,2016), 两名被试轮流根据卡通材料叙述故事。每个任务的材料均由24 张卡通图片组成, 选自丹麦漫画家赫尔卢夫·皮德斯特鲁普的连环画作品, 其中每12 张图片为一个完整的故事。在要素方面, 四个故事均只包含两个人物; 涉及词汇为日常生活中常见的词汇(例如书、沙发、帽子等), 适合以英语为第二语言的大学生被试群体(Sasayama, 2016)。

2.3 实验设计

采用单因素两水平(汉语 vs. 英语)组内设计,并测量被试在实验全程中的焦虑水平、言语互动质量(自评和他评分数)、脑间同步水平(INS), 最后使用问卷测量被试的英语课堂焦虑、英语口语焦虑和人口学信息。

2.4 实验程序

两位被试来到实验室后面对面就坐于同一张桌子的两个斜对角(见图1A)。实验共分为4 个阶段,具体步骤如下:

图1 实验场景俯视图(A)及故事叙述任务的流程示意图(B)

(1) 静息阶段:该阶段将持续600 s, 使被试脑部的血氧水平回归到基线水平。在此阶段之前, 呈现指导语(告知被试不设置任务结束后的口语评价环节), 让被试理解实验流程, 根据屏幕提示进入静息阶段; 在此期间被试需要闭眼, 全身保持静止,并放松心情。

(2) 英语叙述任务阶段:在任务开始前, 被试填写口语焦虑自评问卷, 作为该阶段的前测得分。每对被试根据屏幕提示自行推进任务进程, 此阶段的24 张图片按编号顺序构成一个完整的故事。为每对被试均准备两份纸质版的实验材料, 被试1 的实验材料只呈现奇数编号的图片, 被试2 的实验材料只呈现偶数编号的图片。首先由被试1 对第1 张图片的内容用英语进行尽可能详细的叙述(该张图片在被试2 的实验材料中不呈现, 要求被试2 认真倾听被试1 的讲述); 当被试1 叙述完毕后, 两位被试均快速完成口语焦虑自评问卷, 然后根据屏幕提示的按键进入第2 张图片的叙述环节, 此时由被试2 用英语叙述, 被试1 认真倾听。上述环节交替进行, 直到24 张图片全部用英语叙述完毕, 具体流程见图1B。任务结束后再次填写口语焦虑自评问卷,作为该阶段的后测得分。

(3) 休息阶段:该阶段将持续300 s, 为使被试脑部活跃的血氧信号回归到基线水平; 在此期间同样要求被试闭眼, 全身保持静止, 并放松心情。

(4) 汉语叙述任务阶段:被试在任务开始前填写口语焦虑自评问卷, 作为该阶段的前测得分。该阶段同英语任务一致, 也是由24 张图片按编号顺序构成一个完整的故事(故事与英语叙述任务中的不同)。材料的分配方式和叙述环节的推进方式同英语叙述任务相同, 唯一的不同是要求被试用汉语进行叙述, 并完成相关题目。任务结束后再填写口语焦虑自评问卷, 作为该阶段的后测得分。

完成以上全部实验流程后, 要求被试通过问卷星链接填写好基本的人口学信息和英语水平自评分数。汉英两个任务阶段的顺序会进行组间平衡,一半小组先进行汉语任务, 另一半小组先进行英语任务。

2.5 fNIRS 脑成像数据采集

采用日本岛津公司生产的功能性近红外光谱脑成像仪(LABNIRS 系统, Shimadzu Corp., Kyoto,Japan)来记录脑活动数据。为了可以覆盖相关脑区,本研究针对每一位被试采用了两块光极模板进行布局, 共计18 个通道。第一套光极模板以“4×3” (包括6 个发射光极和6 个探测光极, 共计17 个通道)覆盖左侧额叶、颞叶与顶叶皮层; 第二套光极模板为“1×2” (包括1 个发射光极和1 个探测光极, 共计1 个通道)置于内侧前额叶皮层处(Jiang et al.,2012)。探头之间间隔30 mm, 定位以国际10-20 系统为参照。光极排列和通道位置见图2。通过3D定位仪(FASTRAK, Polhemus, Colchester, VT, USA)对各个通道的坐标进行定位, 覆盖的脑区主要包括:(1)左侧额下回(left inferior frontal gyrus, LIFG),对应通道为:1, 4, 8, 11; (2)左侧中央后回(left posterior central gyrus, LPCG), 对应通道为:2, 5, 9,12; (3)左侧缘上回(left supramarginal gyrus, LSMG),对应通道为:3, 6, 7, 10; (4)左侧颞中回(left middle temporal gyrus, LMTG), 对应通道为:13, 14, 15, 16,17; (5)左侧额极(left Frontopolar area, LFA), 对应通道18。

图2 光极排列和通道位置图

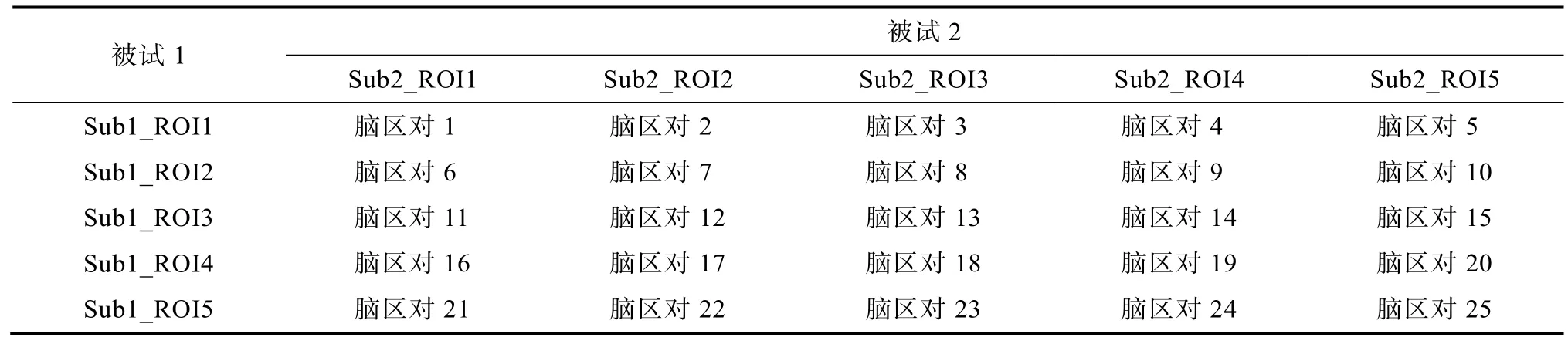

综上, 本研究中的每位被试共划分5 个ROI(region of interest), 依次分别为ROI1:左侧额下回、ROI2:左侧中央后回、ROI3:左侧缘上回、ROI4:左侧颞中回、ROI5:左侧额极; 那么每对被试共存在“5×5”组脑区对, 即25 组脑区对, 如表1 所示。

表1 实验1 中每对被试25 组脑区对的排布情况

2.6 数据处理

2.6.1 行为数据处理

参照前人研究, 将每一组两位被试行为指标得分的均分作为该组被试的行为指标得分(Donate,2018); 利用SPSS 26.0 进行数据分析。

2.6.2 fNIRS 数据处理和频段选择

在MATLAB 2013b 的操作环境下进行数据分析。首先对信号进行预处理, 剔除数据中光强过饱和的通道, 将各通道的原始光强数据转换成光密度数据, 并依据样条插值(Spline interpolation)去除原始信号中的运动伪迹(Scholkmann et al., 2010); 使用0.01~0.2 Hz 的带通滤波进行处理, 以避免由生理信号, 例如心跳、呼吸造成的信号干扰(Pierro et al.,2014); 依据修正的Beer-Lambert 定律将各通道光密度数据的相对变化值转化成血红蛋白浓度的相对变化值。由于氧合血红蛋白对实验条件更加敏感(Pinti et al., 2020), 故后续分析只使用氧合血红蛋白(Δ[HbO])的数据。

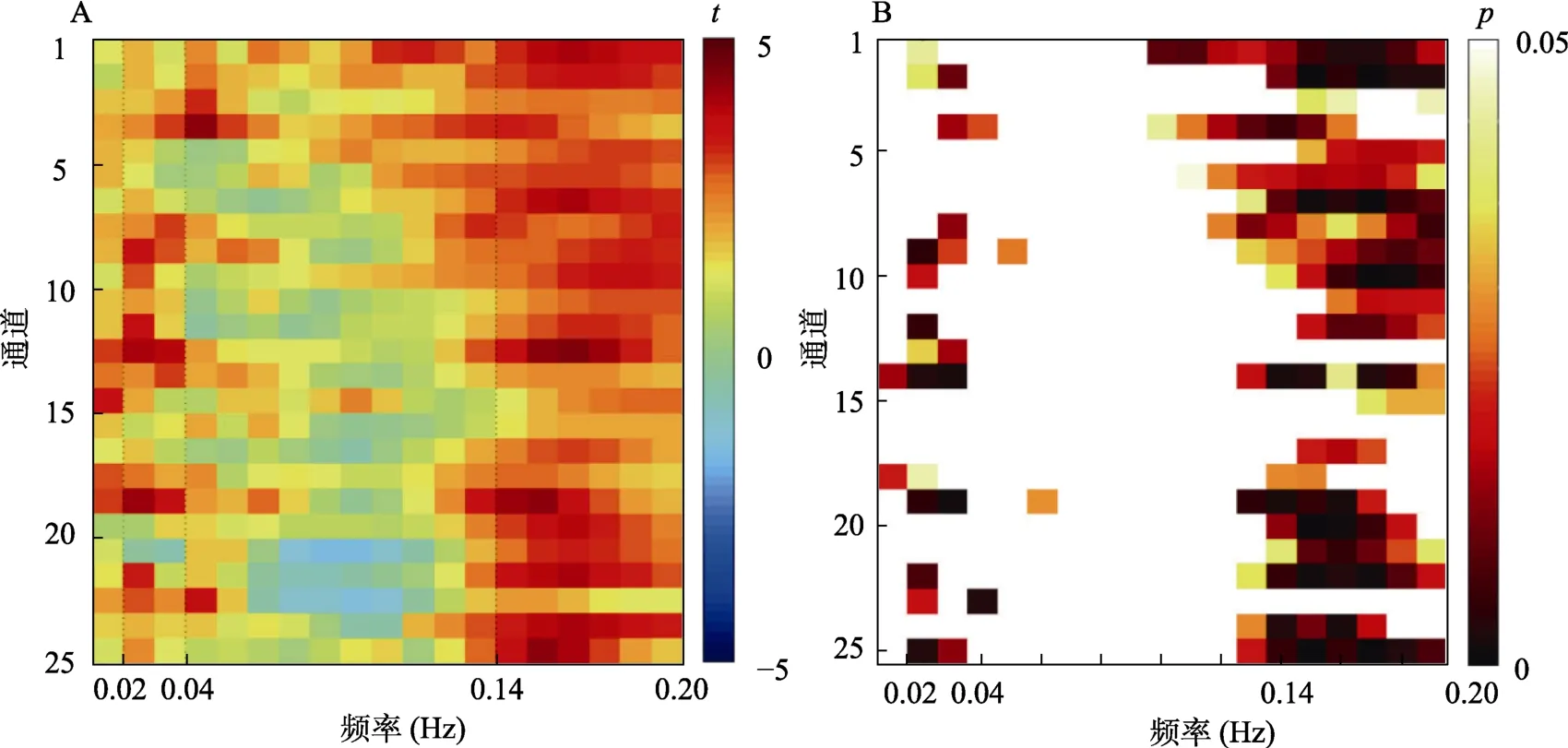

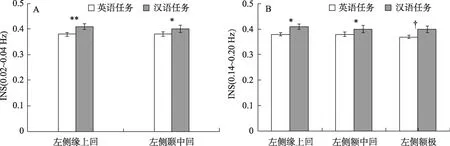

使用MATLAB 统计软件包中的小波相干分析包来计算3 个阶段(静息阶段、英语任务与汉语任务)的脑间活动同步性(Grinsted et al., 2004)。对于感兴趣频段的选择, 本研究参照近年来关于人际互动的其他研究, 先选择可规避全局生理信号的较大频段(0.01~0.2 Hz), 在此基础上对频段内每一频逐一计算, 从而获取与该研究相关的频段范围(Liu, Zhang et al., 2019; Lu et al., 2019)。本研究最关注的是每对被试在用英语进行言语互动时其INS 的结果, 因此为了更精确的锁定与英语口语任务更相关的频段,对静息阶段与英语任务阶段进行比较。首先, 将英语任务和静息阶段0.01~0.2 Hz 中每一个频段的INS 进行平均, 并进行Fisher Z 转换; 接着, 对各频段下25 个脑区对的INS 分别进行配对样本t检验;最后, 对p值进行FDR 校正(Benjamini & Hochberg,1995), 并分别生成t值与p值热图(张如倩 等,2019)。结果显示, 在英语任务下0.02~0.04 Hz、0.14~0.20 Hz 的INS 较为集中并显著高于静息阶段(见图3)。0.02~0.04 Hz 对应的时间长度为25~50 秒, 与每张图片的叙述时间基本相符; 而0.14~0.20 Hz 这一频段同样在先前研究中被发现与言语互动有关(Nozawa et al., 2016)。因此, 选取0.02~0.04 Hz、0.14~0.20 Hz为实验1 的感兴趣频段。此外, 在这两个频段上, 中文对话和静息态的INS 对比也是显著的。

图3 实验1 中频段选取部分的t 值(A)与p 值(B)的热图

2.7 结果与讨论

2.7.1 口语焦虑在双语任务中的差异性检验

对英语任务期间与汉语任务期间的口语焦虑自评得分进行配对样本t检验, 发现英语任务下被试的口语焦虑自评得分(3.74 ± 0.67)显著高于汉语任务(1.01 ± 0.01),t(32) = 23.58,p< 0.001, Cohen’sd= 5.81。分别用两种任务的后测分数减去前测分数, 得到口语焦虑提升值, 发现英语任务口语焦虑提升值(0.35 ± 0.84)显著高于汉语任务口语焦虑提升值(−0.01 ± 0.06),t(32) = 2.42,p= 0.02, Cohen’sd=0.85。此外, 比较不同语言任务下口语焦虑的前测得分发现, 英语任务的口语焦虑前测得分显著高于汉语任务,t(32) = 26.28,p< 0.001, Cohen’sd= 6.63。

上述数据结果表明, 相较于汉语任务, 被试在英语任务中存在显著的口语焦虑, 且被试的口语焦虑在不同语言任务开始前便存在显著差异; 此外,在完成英语任务时, 其口语焦虑水平相较于任务前显著上升, 而在汉语任务中则不会出现此现象。这与以往研究得出了相似的结果, 即用英语进行言语表达会引起比汉语更高水平的焦虑情绪(张积家等, 2020), 这表明本研究中所使用的英语口语任务能够唤起个体的焦虑情绪。

2.7.2 行为结果分析

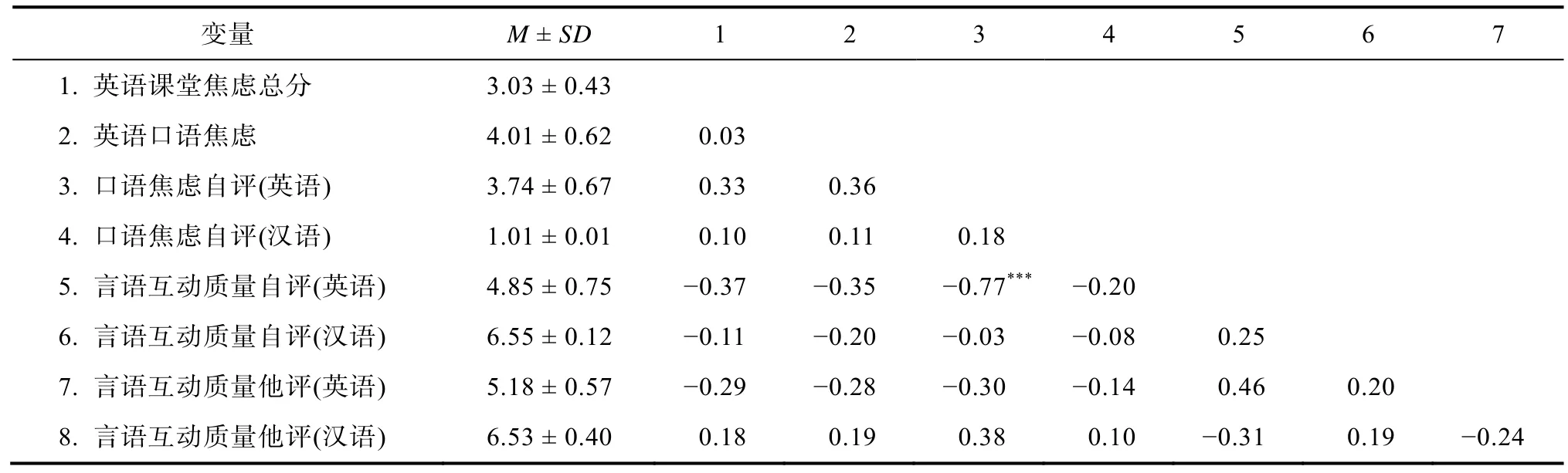

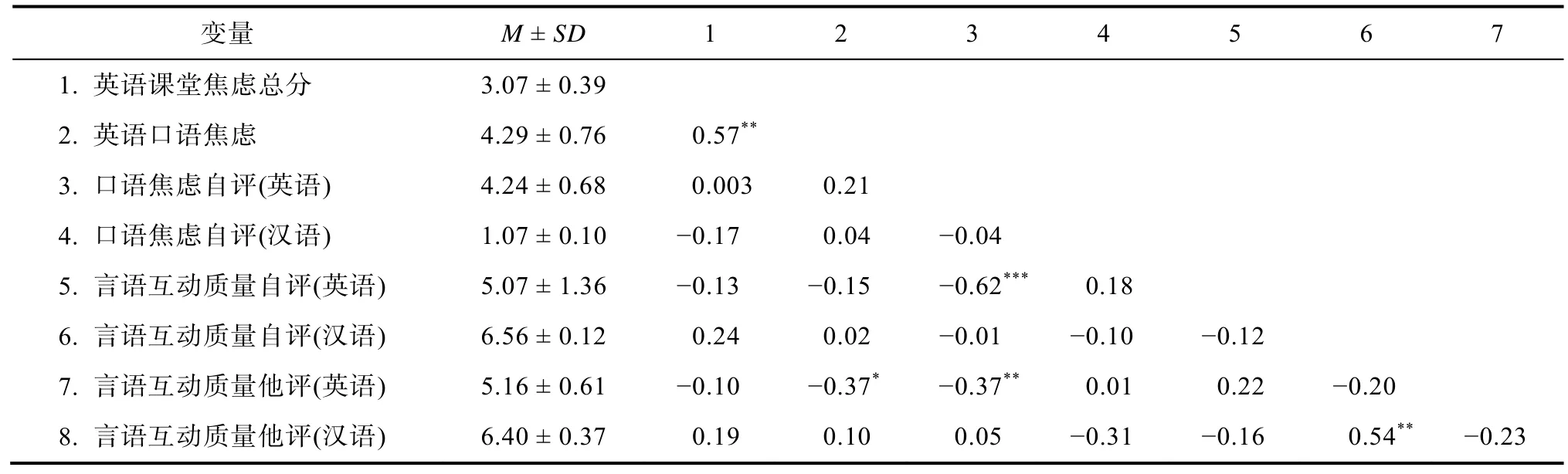

对英语课堂焦虑、英语口语焦虑、双语任务下口语焦虑自评得分、双语任务下言语互动质量自评和他评得分进行相关性分析。本实验的言语互动质量他评得分来自两位评分者, 其内部一致性系数良好(ICC = 0.77) (潘晓平, 倪宗瓒, 1999)。

行为数据的相关分析结果见表2 (经Bonferroni校正的结果见表3)。英语口语焦虑与口语焦虑自评得分(英语)呈显著正相关(p= 0.038), 与言语互动质量自评得分(英语)呈显著负相关(p= 0.045); 口语焦虑自评得分(英语)与言语互动质量自评得分(英语)呈显著负相关(p< 0.001)。由此可见, 外语口语焦虑水平高的个体, 其使用外语进行言语互动的质量也更差。除此之外, 在英语课堂焦虑的三个维度(负性评价恐惧、考试焦虑、交流畏惧)中, 仅有负性评价恐惧这一维度分数与英语口语焦虑(r=0.39,p= 0.026)、口语焦虑自评得分(英语) (r= 0.71,p= 0.001)均呈显著正相关, 说明了负性评价恐惧与外语口语焦虑的密切关系。

表2 实验1 中各变量的描述统计及相关分析结果

表3 实验1 中各变量的描述统计及相关分析结果(Bonferroni 校正后)

对英语任务期间与汉语任务期间的言语互动质量自评和他评得分分别进行配对样本t检验, 发现英语任务言语互动质量自评得分(4.85 ± 0.75)显著低于汉语任务言语互动质量自评得分(6.55 ±0.12),t(32) = −13.37,p< 0.001, Cohen’sd= 3.29;英语任务言语互动质量他评得分(5.18 ± 0.57)也显著低于汉语任务言语互动他评得分(6.53 ± 0.40),t(32) = −9.99,p< 0.001, Cohen’sd= 2.44。

2.7.3 双人脑间同步性结果分析

使用配对样本t检验考察被试在汉语和英语任务中的双人脑间同步性差异, 结果如图4 所示。当频段为0.02~0.04 Hz 时, 发现以下脑区对的INS 在英语任务中显著低于汉语任务:第13 组脑区对(左侧缘上回),t(32) = −3.23,p= 0.003, Cohen’sd=0.80; 第19 组脑区对(左侧颞中回),t(32) = −3.48,p= 0.001, Cohen’sd= 0.86; 第25 组脑区对(左侧额极),t(32) = −1.86,p= 0.07, Cohen’sd= 0.46; 其余脑区对均未发现双语任务的INS 存在显著差异。当频段为0.14~0.20 Hz 时, 所有脑区对均未发现双语任务的INS 存在显著差异。

图4 实验1 中0.02~0.04 Hz 频段内脑间同步性(INS)在任务间的差异(*p < 0.05, **p <0.01, †代表边缘显著), 图中的errorbar 表示均值的标准误。

此外, 在该频段下, 左侧缘上回、左侧颞中回与左侧额极在双语任务中的INS 均显著高于静息阶段(经FDR 校正, allps< 0.005), 即上述脑区在双语任务中(相较于静息阶段)均出现了显著的脑间活动同步。

2.7.4 双语任务中行为指标与脑间同步指标的分析

(1) 相关分析

将英语课堂焦虑得分、英语口语焦虑、口语焦虑自评得分(英语)、言语互动质量的自评和他评得分(英语)分别同英语任务中(0.02~0.04 Hz)的左侧缘上回、左侧颞中回和左侧额极的INS 进行相关分析。结果发现, 在英语任务中, 左侧缘上回的INS同英语课堂焦虑得分(r= −0.37,p= 0.033)、口语焦虑自评得分(英语)均为显著负相关(r= −0.60,p=0.001); 同言语互动质量自评/他评得分呈显著正相关(r= 0.74,p< 0.001;r=0.40,p= 0.02)。在汉语任务中, 左侧缘上回、左侧颞中回与左侧额极的INS同口语焦虑自评得分(汉语)、言语互动质量的自评和他评得分(汉语)均无显著相关。

(2) 中介效应检验

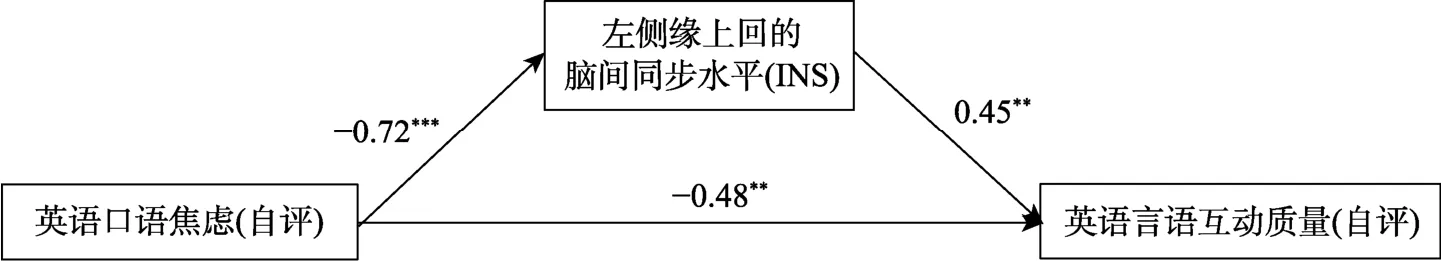

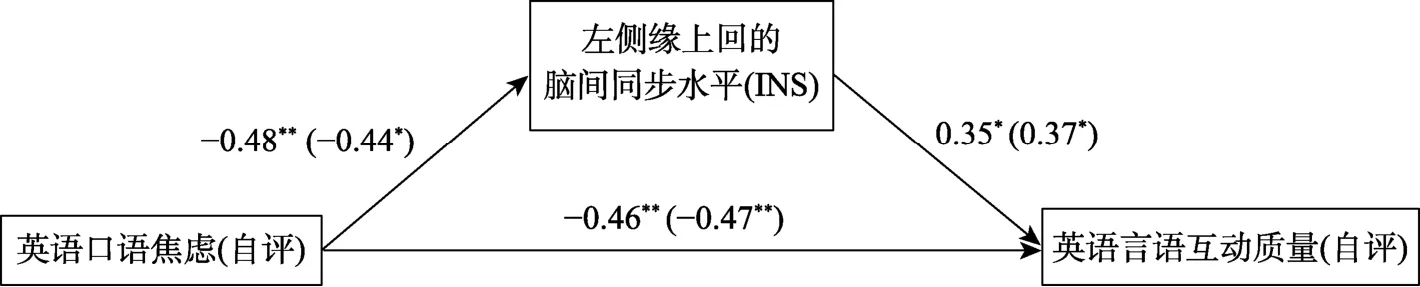

采用 Hayes (2013)编制的 Process 程序中的Model 4 来检验英语任务中左侧缘上回的平均相干值(0.02~0.04 Hz)在口语焦虑自评得分(英语)和言语互动质量自评得分(英语)间的中介效应, 将被试自评的英语口语能力分数作为控制变量纳入模型。结果如表4 所示, 口语焦虑自评得分(英语)直接显著负向预测言语互动质量自评得分(英语),也可以通过左侧缘上回的INS, 显著预测言语互动质量自评得分(英语)。此外, 将因变量换成言语互动质量他评(英语), 其余变量保持不变, 未发现中介效应。

表4 实验1 中左侧缘上回INS 的中介模型分析结果

通过抽取5000 个样本, 使用偏差校正的百分位Bootstrap 法检验左侧缘上回的脑间同步性在外语口语焦虑与言语互动质量间的中介效应。结果表明, 模型直接效应(95% CI = [−1.20, −0.61], 效应值占比为 59.7%)和间接效应(95% CI = [−0.88,−0.21], 效应值占比为40.3%)皆显著。因此, 在英语任务期间, 左侧缘上回的INS 在英语口语焦虑对言语互动质量的影响中起部分中介作用, 具体中介路径见图5。

图5 实验1 中左侧缘上回的脑间同步水平的中介作用(标准化系数)。

3 实验2:外语口语焦虑对言语互动质量的影响——有评价

3.1 被试

共招募60 名在校非英语专业本科生和研究生参加实验, 其中女性 38 人, 被试的平均年龄为21.58 岁(SD= 3.01), 均为右利手, 视力或矫正视力正常。所有被试的母语均为汉语, 第二语言均为英语, 且通过国内课堂习得英语, 没有人具有出国留学经历。被试对自身英语能力从“听说读写”四个维度进行自评(采用7 点评分, 其中1 代表“非常不熟练”, 7 代表“非常熟练”)。被试英语口语的自评得分最低(M= 3.30,SD= 1.38), 且口语与听力(M= 3.88,SD= 1.51)、阅读(M= 5.23,SD= 1.06)和写作(M=4.63,SD= 1.22)的自评得分均存在显著差异(allps< 0.01)。以上60 名被试随机形成30 对, 确保每组被试实验前互不相识, 其中同性别被试对26 组, 包含17 对女性被试。实验前被试均已签署知情同意书, 实验后则获得一定的被试费。实验方案经中国人民大学伦理委员会批准。

3.2 实验材料

同实验1。

3.3 实验设计

提前告知被试任务结束后存在口语评价的环节, 其余同实验1。

3.4 实验程序

实验程序基本同实验1, 不同点在于, 在静息阶段呈现的指导语会告知被试将设置任务结束后的评价环节; 在叙述任务进行过程中, 每页实验材料中也新增了一句指导语“请认真完成实验, 任务结束后将会进行口语评价”, 以强调该实验存在评价的背景。

3.5 fNIRS 脑成像数据采集

同实验1。

3.6 数据处理

3.6.1 行为数据处理

同实验1。

3.6.2 fNIRS 数据处理和频段选择

方法同实验1。结果显示, 在英语任务下0.02~0.04 Hz、0.14~0.20 Hz 的INS 较为集中并显著高于静息阶段(见图6)。因此, 和实验1 一致, 选取0.02~0.04 Hz、0.14~0.20 Hz 为实验2 的感兴趣频段。

3.7 实验结果

3.7.1 口语焦虑在双语任务中的差异性检验

对被试在英语任务期间与汉语任务期间的口语焦虑自评得分进行配对样本t检验, 发现英语任务下被试的口语焦虑自评得分(4.24 ± 0.68)显著高于汉语任务(1.07 ± 0.10):t(29) = 25.21,p< 0.001,Cohen’sd= 6.51。对被试在不同任务期间口语焦虑自评的前后测得分进行配对样本t检验, 结果表明, 在英语任务下口语焦虑的前测得分(3.90 ± 0.88)显著低于后测得分(4.26 ± 0.69):t(29) = −2.29,p=0.030, Cohen’sd= 0.59。而汉语任务下无显著差异。分别用两种任务的后测分数减去前测分数,得到口语焦虑提升值, 发现英语任务口语焦虑提升值(0.36 ± 0.86)显著高于汉语任务口语焦虑提升值(−0.03 ± 0.36),t(29) = 2.39,p= 0.02, Cohen’sd= 0.89。此外, 比较不同语言任务下口语焦虑的前测得分发现, 英语任务的口语焦虑前测得分显著高于汉语任务,t(29) = 16.59,p< 0.001, Cohen’sd= 6.16。

实验2 的口语焦虑结果模式和实验1 基本相同。但在实验1 中, 被试报告的英语任务期间口语焦虑自评得分为3.74 ± 0.67, 口语焦虑前测得分为3.62 ± 0.55, 口语焦虑后测得分为3.97 ± 0.96。可以看出, 实验2 被试报告的这些得分均高于实验1,证明当被试得知自己将接受口语评价时, 其口语焦虑程度确实会被提升。

3.7.2 行为结果分析

分析方法同实验1。本实验的言语互动质量他评得分来自两位评分者, 其内部一致性系数良好(ICC = 0.82) (潘晓平, 倪宗瓒, 1999)。

行为数据相关分析结果如表5 (经Bonferroni校正的结果见表6), 结果模式基本同实验1:口语焦虑自评得分(英语)与英语言语互动质量自评(p<0.001)及他评得分(p= 0.024)均呈显著负相关; 在英语课堂焦虑的三个维度中, 仅有负性评价恐惧这一维度分数与英语口语焦虑(r= 0.67,p< 0.001)、口语焦虑自评得分(英语) (r= 0.42,p= 0.021)均呈显著正相关。

表5 实验2 中变量的描述统计及相关分析结果

表6 实验2 中变量的描述统计及相关分析结果(Bonferroni 校正后)

对30 组被试在英语任务期间与汉语任务期间的言语互动质量自评与他评得分分别进行配对样本t检验, 发现英语任务言语互动质量自评得分(5.07 ± 1.36)显著低于汉语任务言语互动质量自评得分(6.56 ± 0.12),t(29) = −5.92,p< 0.001, Cohen’sd= 1.56; 英语任务言语互动质量他评得分(5.16 ±0.61)显著低于汉语任务言语互动质量他评得分(6.40 ± 0.37),t(29) = −8.68,p< 0.001, Cohen’sd=2.49。此处结果模式也和实验1 类似。实验1 中英语言语互动质量的自评得分为4.85 ± 0.75, 他评得分为5.18 ± 0.57。由此可见, 在得知将接受口语评价的情况下, 被试虽然被引起了更高的口语焦虑,但最终言语互动质量并未受到明显影响。

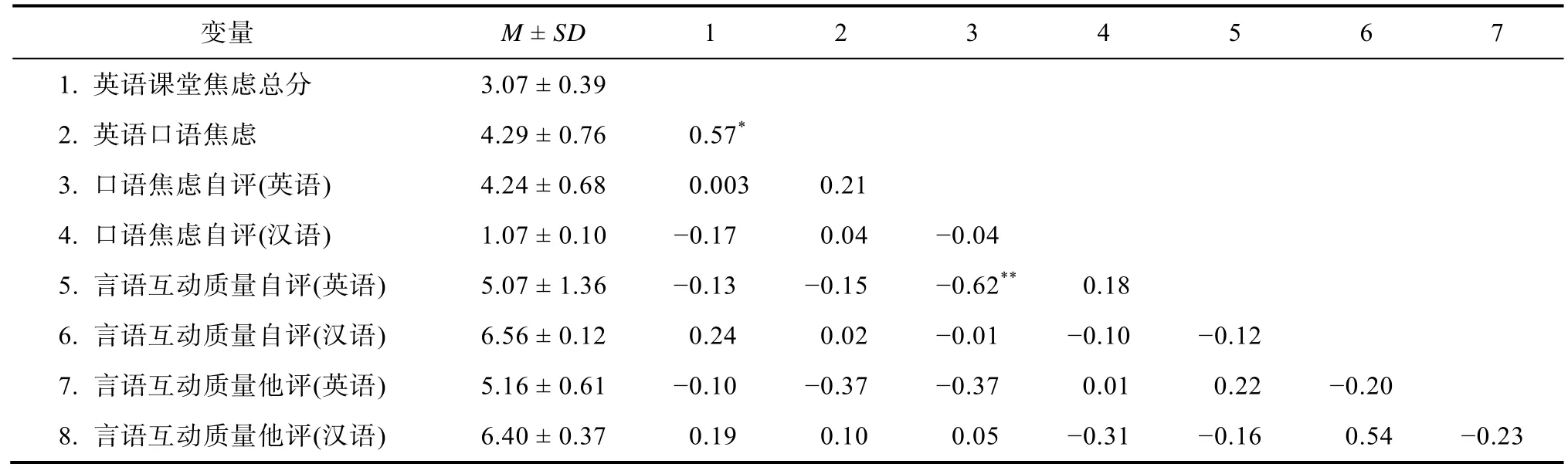

3.7.3 双人脑间同步性结果分析

使用配对样本t检验考察被试在汉语和英语任务中的双人脑间同步性差异。当频段为 0.02~0.04 Hz 时, 结果如图7A 所示, 以下脑区对的INS在英语任务中显著低于汉语任务:第13 组脑区对(左侧缘上回),t(29) = −3.21,p= 0.003, Cohen’sd=0.83; 第19 组脑区对(左侧颞中回),t(29) = −2.09,p= 0.045, Cohen’sd= 0.54; 在此频段下, 其余脑区对均未发现双语任务的INS 存在显著差异。

图7 实验2 的脑间同步性(INS)在任务间的差异(*p < 0.05, **p < 0.01, †代表边缘显著), A 和B 分别为0.02~0.04 Hz频段和0.14~0.20 Hz 频段, 图中的errorbar 表示标准误。

当频段为0.14~0.20 Hz 时, 结果如图7B 所示,以下脑区对的INS 在英语任务中显著低于汉语任务:第13 组脑区对(左侧缘上回),t(29) = −2.86,p=0.008, Cohen’sd= 0.74; 第19 组脑区对(左侧颞中回),t(29) = −2.06,p= 0.049, Cohen’sd= 0.53; 第25 组脑区对(左侧额极),t(29) = −1.82,p= 0.08,Cohen’sd= 0.47; 在此频段下, 其余脑区对均未发现双语任务的INS 存在显著差异。

此外, 在上述两个频段下, 左侧缘上回、左侧颞中回与左侧额极在双语任务中的INS 均显著高于静息阶段(经FDR 校正, allps< 0.005), 即上述脑区在双语任务中(相较于静息阶段)均出现了显著的脑间活动同步。

3.7.4 双语任务中行为指标与脑间同步指标的分析

(1) 相关分析

将英语课堂焦虑、英语口语焦虑、口语焦虑自评得分(英语)、言语互动质量的自评和他评得分(英语)分别同英语任务中(0.02~0.04 Hz / 0.14~0.20 Hz)的左侧缘上回、左侧颞中回与左侧额极的INS 进行相关分析。

结果显示, 英语任务中口语焦虑自评得分(英语)与0.02~0.04 Hz (r= −0.48,p= 0.007)频段、0.14~0.20 Hz (r= −0.44,p= 0.014)频段的左侧缘上回INS 为显著负相关, 与0.02~0.04 Hz (r= −0.39,p= 0.032)频段、0.14~0.20 Hz (r= −0.44,p= 0.015)频段的左侧颞中回INS 为显著负相关; 言语质量自评得分(英语)与0.02~0.04 Hz (r= 0.57,p= 0.001)频段、0.14~0.20 Hz (r= 0.56,p= 0.002)频段的左侧缘上回INS 为显著正相关。左侧额极只在0.02~0.04 Hz 中, 其英语任务的INS 同口语焦虑自评得分(英语)为显著负相关(r= −0.37,p= 0.047)。

(2) 中介效应检验

采用 Hayes (2013)编制的 Process 程序中的Model 4 来检验英语任务中左侧缘上回的 INS(0.02~0.04 Hz 和0.14~0.20 Hz)在口语焦虑自评得分(英语)和言语互动质量自评得分(英语)间的中介效应, 将被试自评的英语口语能力分数作为控制变量纳入模型。两个频段的结果一致显示, 口语焦虑自评得分(英语)显著负向预测左侧缘上回的 INS,当口语焦虑自评得分与左侧缘上回的INS 共同作为预测变量时, 口语焦虑自评得分(英语)负向预测言语互动质量自评得分(英语) (详见表7)。

表7 不同频段下中介模型的分析结果

通过抽取5000 个样本, 使用偏差校正的百分位Bootstrap 法检验左侧缘上回的INS 在外语口语焦虑与言语互动质量间的中介效应。结果表明,0.02~0.04 Hz 频段下, 模型直接效应(95% CI =[−1.60, −0.26], 效应值占比为73.2%)和间接效应(95% CI = [−0.80, −0.06], 效应值占比为26.8%)皆显著。0.14~0.20 Hz 频段下, 模型直接效应(95%CI = [−1.60, −0.30], 效应值占比为74.6%)和间接效应(95% CI = [−0.73, −0.07], 效应值占比为25.4%)皆显著。因此, 在英语任务期间, 左侧缘上回的INS在英语口语焦虑对言语互动质量的影响中起部分中介作用。两种频段下的中介路径见图8。

图8 实验2 中0.02~0.04 Hz (0.14~0.20 Hz)左侧缘上回的脑间同步水平的中介作用(标准化系数)

3.7.5 两个实验结果的对比

综合两个实验的结果, 可以发现, 不管外界评价是否存在, 被试的外语口语焦虑对其言语互动质量的影响模式是相同的。此处我们将两个实验的结果放在一起分析, 进一步探索外界评价压力对于实验结果的影响。

独立样本t检验结果显示, 实验1 (无评价)中被试的口语焦虑自评得分(3.74 ± 0.67)显著低于实验2 (有评价)的分数(4.24 ± 0.68),t(61) =−2.91,p=0.005, Cohen’sd= 0.75。这证明外界评价的引入确实有效唤起了被试更高的外语口语焦虑。但两个实验中被试的自评言语互动质量分数差异不显著,t(61) =−0.77,p= 0.444; 对于他评分数也是如此,t(61) =0.16,p= 0.875。即评价的存在并未显著影响被试的言语互动质量。

4 总讨论

以往很多研究表明英语口语焦虑是影响英语互动和学习的重要变量, 但很少有研究考察其神经基础。本研究首次使用超扫技术, 探究了大学生双语被试在英语、汉语叙述任务中口语焦虑对言语互动质量的影响, 探究了脑间同步性(INS)在该过程中的作用。在行为方面, 两个实验均发现被试在英语(相比汉语)任务中焦虑水平更高, 言语互动质量更差, 与以往问卷法的研究结果相一致(Buchanan et al., 2014; Fathi & Shirazizadeh, 2020)。在脑间同步方面, 两个实验均发现英语(相对于汉语)任务中左侧缘上回、左侧颞中回和左侧额极的INS 减弱,且左侧缘上回的INS 在英语口语焦虑和英语互动质量之间起部分中介作用。

4.1 评价对任务表现的影响

负性评价恐惧在两个实验中都与英语口语焦虑呈正相关。负性评价恐惧往往伴随着个体对其能力表现的较差预期, 使个体对于外语的展示产生较低的自我效能感(Chen & Lin, 2009), 而外语口语能力的自我效能感与外语口语焦虑呈显著负相关(Cubukcu, 2008), 因此较高的负性评价恐惧会提升个体的外语口语焦虑, 与最近的研究结果一致(Radić-Bojanić & Topalov, 2021)。

本研究还发现, 和没有评价相比, 口语评价环节确实会引起被试焦虑情绪的增加, 但并未明显影响到言语互动质量。我们推测, 这可能是因为评价压力让个体投入了更多的认知努力。根据努力投入假说(mere effort hypothesis, Harkins, 2006), 当个体知道将接受外界评价时, 将付出更多的努力去完成任务, 进而提升任务的成绩。即外部评价的存在虽然会提升焦虑情绪, 但也提升了个体的努力程度, 从而削弱了焦虑情绪对互动质量的负面影响。此外, 虽然外部评价环节出现后, 被试的焦虑情绪出现了一定程度的提升, 但提升的幅度较小, 可能不足以过多影响互动质量。有研究者认为仅有高度焦虑会对英语的学习和使用造成较强负面影响, 低度和中度的焦虑则没有那么大的影响(Williams, 1991)。本研究实验2 的被试口语焦虑自评分虽然高于实验1, 但是也仅有4.24 分, 在满分为7 分的量表里不属于很高的水平, 所以可能并没有严重影响到互动质量。

4.2 基于INS 的讨论

本研究fNIRS 的结果显示, 相较汉语任务, 被试用英语交流时其左侧缘上回、左侧颞中回和左侧额极的脑间同步性出现了显著的减弱。这些脑区涉及了言语互动的初级水平(言语产生和接收)及高级水平(相互理解) (Schoot et al., 2016), 其中左侧颞中回参与了语义的表征和信息联结, 是与语义控制有关的重要脑区(程士静, 何文广, 2020); 左侧缘上回对于语音和语义加工(Stoeckel et al., 2009)及心理理论(Liang et al., 2022; Jiang et al., 2015)都十分重要; 而左侧额极与心理理论和社会互动有关(Gilbert et al., 2006)。最近的一项元分析也表明这些脑区的 INS 与言语互动的有效性有关(Kelsen et al., 2020), 即成功的言语互动不仅需要听者接收到说者的声音信号, 还需要对其内容进行理解(Schoot et al., 2016)。Stephen 等人(2010)在关于言语互动的研究中发现, 当说者用听者不熟悉的语言进行讲述时, 仅在初级听觉皮层发现二者脑活动的耦合, 和心理理论相关的脑区则并没有明显的耦合,表明听者如果对讲述的内容存在理解困难, 就无法完成信息的传递和理解。这也和本研究的结果一致,即用一种相对不熟练的语言进行言语互动阻碍了信息的传递和相互理解。相较汉语任务, 在执行英语任务时, 被试会被唤起更高的口语焦虑, 焦虑状态下的个体会投入更多资源到认知控制的脑区, 如背外侧前额叶(Berggren & Derakshan, 2013), 以抑制焦虑情绪的影响, 从而削减了任务相关脑区的认知资源(Banich et al., 2019), 造成了INS 的下降。体现在行为层面, 就表现为较之汉语任务更差的言语互动质量。

此外, 在本研究的两个实验中, 针对两个感兴趣频段发现了不同的结果。在实验1 中, 只在0.02~0.04 Hz 频段发现相关脑区在两种语言任务下的INS 存在差异, 而在实验2 中, 在0.02~0.04 Hz 和0.14~0.20 Hz 两个频段都发现了差异。其中0.02~0.04 Hz 周期长度约为25~50 秒, 基本符合一幅图片的描述时间, 是任务相关的频段。对于0.14~0.20 Hz, 也有研究发现这一频段的INS 与交流行为有关(Nozawa et al., 2016), 表明本研究中在0.14~0.20 频段出现的INS 同样可能具有神经学意义, 而非单纯的生理影响造成。本研究实验2 与实验1 的不同点在于事先告知了被试即将接受评价, 以引发被试的负性评价恐惧, 提升被试的外语口语焦虑,因此也许可以推测0.14~0.20 Hz 频段的神经活动与该实验条件有关。但目前还尚未明确不同频段和具体脑活动的关联(Zheng et al., 2018), 还需要未来研究提供更多相关证据。此外, 也有部分研究表明,0.14~0.20 Hz 频段也可能会受到呼吸的影响(Liu,Branigan et al., 2019; Long et al., 2022), 且此频段结果在两个实验间不够稳定, 因此对于本研究的这一结果应谨慎看待。未来需要对该频段信号进行针对性的深入研究, 以考察其稳定性和有效性。

4.3 左侧缘上回INS 在口语焦虑和言语互动间的中介机制

本研究两个实验的中介效应分析结果一致表明, 左侧缘上回的INS 在英语口语焦虑和英语互动质量自评分数之间起部分中介作用, 即英语口语焦虑不仅会直接影响言语互动质量, 还可以通过左侧缘上回的INS 影响言语互动质量。左侧缘上回与语音和语义处理都密切相关(Stoeckel et al., 2009), 在第二语言言语互动中也扮演了十分重要的角色, 先前研究发现相比起母语任务, 该区域在第二语言任务中激活程度显著更强(Jeong et al., 2016), 且左侧缘上回的激活程度与沟通意图有关(Carota et al.,2010)。此外, 作为颞顶联合区的一部分, 缘上回被发现在和心理理论有关的任务中有更显著的激活(van Ackeren et al., 2012), 或和其他脑区的功能连接更强(Park et al., 2021)。这一脑区的INS 提高意味着双方对刺激形成了相似的理解(Wang et al.,2022), 因而能够促进交流的效率和质量。综上, 外语口语焦虑水平的提高可能会使得个体花费更多认知资源抑制无关信息(Rajitha & Alamelu, 2020),额外占用任务相关脑区的认知资源(Banich et al.,2019), 造成其INS 的降低, 影响个体的言语产生和相互理解, 进而导致更差的言语互动质量。因此, 在外语言语交流中, 谈话者左侧缘上回的INS 可能是外语口语焦虑影响言语互动质量的重要神经基础。

另外, 当将中介模型中的因变量换成言语互动质量他评分数时, 没有发现相应的中介效应。这可能是因为言语互动的自评和他评分数的性质存在不同。他评一般直接依据被评分者的外在表现, 而自评的结果往往还受到个体内在心理状态的影响,如有研究发现个体的英语能力自评分数和其英语课堂焦虑、动机等有关(Dong et al., 2022), 但旁人并不清楚被评分者的内在心理状态, 所以他评分数也许不会受到被评分者外语口语焦虑的影响。正如本研究结果发现, 英语口语焦虑和言语互动自评分数在两个实验中都存在显著正相关, 而实验1 中英语口语焦虑和他评分数则无显著相关关系。所以当因变量是他评分数时, 也无法得到更加稳定的中介关系。

4.4 研究启示与局限

本研究使用近红外超扫技术, 首次在真实的对话情境下, 揭示了外语口语焦虑对言语互动质量的影响及相关脑间同步的神经基础, 为情绪影响外语言语互动提供了新的神经同步方面的证据。此外,本研究的两个实验区分了是否事先告知被试将接受评价, 发现被试即使因接受评价而引起更高的焦虑情绪, 也并未影响最终的言语互动表现。这一结果深化了目前对于外语言语互动外在影响因素的理解。

本研究存在以下不足之处。第一, 因硬件条件的限制, 本研究并没有记录被试间右脑的同步情况,而右侧颞顶联合区(Zheng et al., 2018)及右侧额叶皮层(Baker et al., 2016)的脑间活动同步水平同样可能和言语互动有关; 还有研究发现相比起母语,对外语的加工更多涉及到大脑右半球(Weber-Fox& Neville, 1996), 如右侧额下回与外语的语音感知和学习有关(Qi et al., 2019)。因此, 本研究可能存在某些重要脑区的遗漏, 未来研究可尝试覆盖更多的脑区。第二, 本研究被试的选取可能会影响结果的推广性。首先, 被试的性别比例不够均衡, 两个实验中均是女性数量更多; 而个体的外语口语焦虑也受到性别的影响(钟兰凤, 钟家宝, 2015; Balemir,2009), 而且本研究中还存在少量异性被试对, 这也可能影响实验的结果。因此, 未来研究可平衡被试的性别比例, 或以性别为组间变量来探究性别因素对本研究结果的影响。另外, 被试均为大学生,英语水平可能偏高, 尚且不知道本研究的结果在其他英语水平的人群中是否稳定。第三, 近红外超扫描技术仅可记录皮层下2 至3 厘米范围内血氧浓度,难以探测位于大脑深处的脑区, 如脑岛、杏仁核等(张如倩 等, 2019)。因此, 未来研究可以结合多种脑成像技术, 如高密度EEG (electroencephalographic)成像技术(Seeber et al., 2019)或fMRI 技术, 进一步完善本领域的探索。第四, 本研究虽然在中介模型中对被试的外语熟练度进行了控制, 但使用的是被试自评的英语能力分数。相比起系统的语言能力测评,这种简单的自评分可能并不能完整地反映被试的英语能力。未来研究可以使用更专业的测评手段,如教育部和国家语言文字工作委员会2018 年发布的《中国英语能力等级量表》, 对被试的英语能力进行更客观的评价。

5 结论

(1) 英语口语焦虑会对个体间言语互动质量和脑间活动同步性产生负面影响; (2) 英语口语焦虑可以通过左侧缘上回的脑间活动同步性, 进而影响言语互动质量; (3) 无论是否增设评价环节, 英语口语焦虑对言语互动质量的影响在行为和脑间同步性的表现是一致的。