一起猪流行性腹泻的诊治报告

官土根 福建省畜牧业协会 福州 350003

猪流行性腹泻(PED)是一种由猪流行性腹泻病毒(PEDV)引起,以呕吐、脱水、水样腹泻为特征的急性、高度接触性猪肠道传染病[1-3],在我国属于二类动物疫病。 农业农村部官方网站发布的全国主要动物疫病报告中显示,2023 年6~8 月猪流行性腹泻的发病数和病死数在二类动物疫病报告中均为最高(遥遥领先), 其中,6 月份分别占14 种二类动物疫病报告总数的63.78%(10243/16061) 和81.99%(1867/2277);7 月份分别占15 种二类动物疫病报告总数的68.25% (10222/14978) 和82.06% (1482/1806);8 月份分别占13 种二类动物疫病报告总数的74.43%(11975/16089)和90.53%(2466/2724)。 近年来,PEDV 的广泛存在及PED 的频繁暴发, 已成为阻碍养猪业健康持续发展的“绊脚石”,对养猪业造成的损失不可估量[4]。

笔者曾接诊南平市某规模化猪场腹泻病例,结合临床观察、病理剖检、病原学检测及基因测序,确诊为猪流行性腹泻, 采取综合防治措施后病情得到控制,现报道如下。

1 发病情况

福建省南平市某自繁自养的现代化猪场, 现存栏母猪1 000 多头。 2023 年2 月初,该场不同年龄猪群发生腹泻, 其中哺乳仔猪腹泻发生率超过50%,5 日龄以下哺乳仔猪水样腹泻病死率高达60%~70%,5 日龄以上哺乳仔猪腹泻病死率10%~20%。使用抗菌药物或打针治疗可缓解一定症状,但效果不佳。

该场曾于2023 年1 月使用猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗对全场母猪普免, 并于母猪产前5 周、产前2 周分别使用猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、 猪轮状病毒病三联活疫苗和猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗进行免疫。

2 临床症状

怀孕母猪及哺乳母猪采食量下降, 伴有呕吐及腹泻;哺乳仔猪吐乳、脱水和水样腹泻,重者死亡;保育猪和育肥猪偶有腹泻。

3 剖检病变

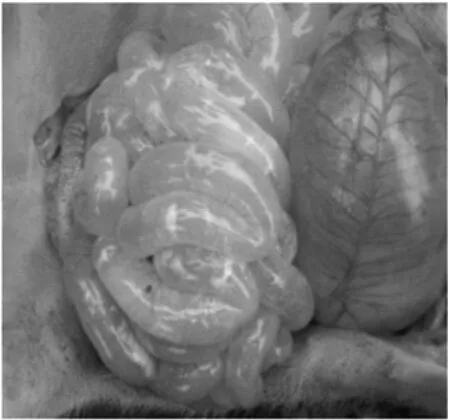

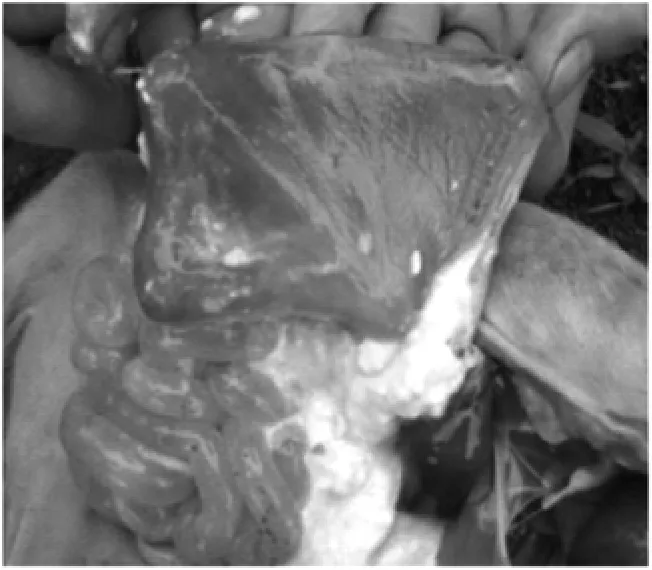

剖检可见患猪小肠黏膜脱落、充血(部分出现点状出血),小肠肠壁变薄、肠内充满黄色液体,肠系膜充血; 胃壁出血, 胃内含有大量凝乳块 (见图1-图2)。

图1 肠壁变薄、肠黏膜脱落

图2 胃壁出血、胃内有大量凝乳块

4 实验室检查

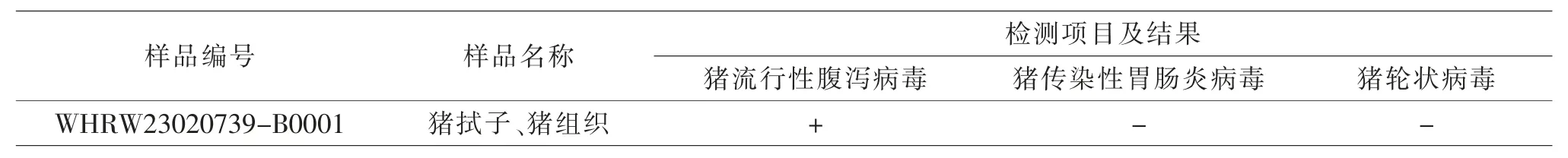

4.1 病原学检测 从发病的哺乳仔猪中采集肛门拭子12 份, 混合成4 份, 采集腹泻仔猪的肠组织1 份,将待检病料组织的合样送至中农华大(武汉)检测科技有限公司进行猪流行性腹泻病毒、 猪轮状病毒、猪传染性胃肠炎病毒的核酸荧光定量PCR 检测(见表1)。 由表1 可知,猪流行性腹泻病毒核酸荧光定量PCR 检测结果阳性,猪轮状病毒核酸和猪传染性胃肠炎病毒核酸均为阴性。

表1 病原核酸荧光定量PCR 检测结果

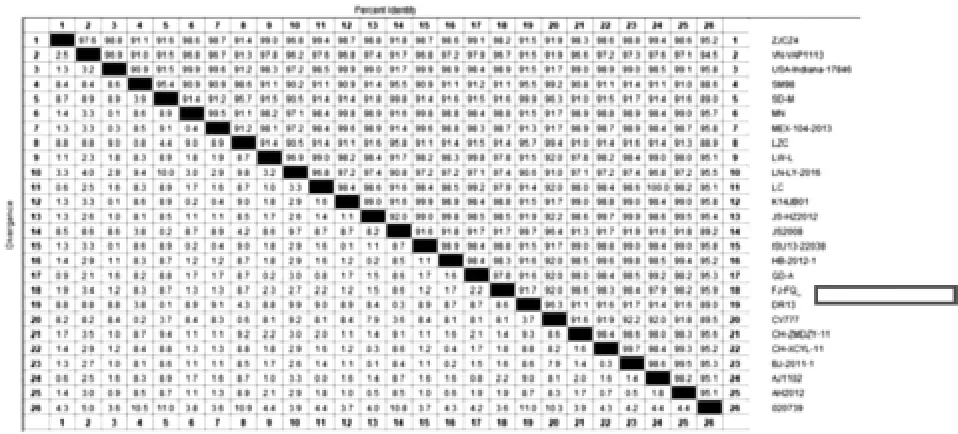

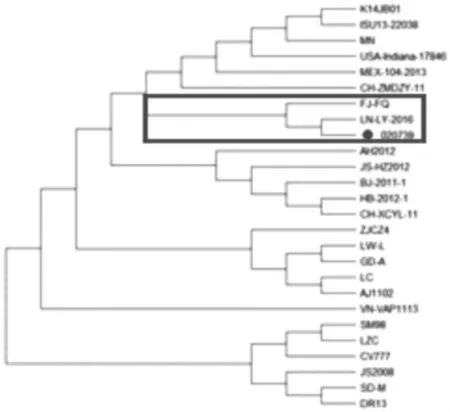

4.2 测序 为进一步明确该场猪流行性腹泻感染的毒株类型,将PCR 产物(WHRW23020739-PEDV)送至生工生物工程(上海)股份有限公司进行基因测序(测序编号为020739),并与PEDV S1 基因各参考毒株的相关序列进行比对分析。 与JS2008(中国经典毒株)、CV777 (中国经典毒株的疫苗毒株)、AJ1102、LN-LY-2016、AH2012 (国内流行变异毒株)、USA-Indiana-17846、MEX104-2013 (国外流行毒株)、DR13 (韩国毒株)等毒株的基因序列进行比较, 结果显示:WHRW23020739-PEDV 毒株的核苷酸同源性介于88.6%~95.9%, 其基因序列与FJ-FQ毒株的氨基酸序列同源性最高(95.9%),且与FJ-FQ毒株属于同一遗传进化分支(见图3-图4),其与目前国内主要商品疫苗毒株(CV777)未完全匹配,部分位置发生变异。

图3 依据PEDV S1 基因推导编码的氨基酸序列的同源性

图4 依据PEDV S1 基因推导编码的氨基酸序列构建的进化树

5 诊 断

结合发病猪的临床症状、 剖检病变、 实验室PCR 病原学检测和基因测序分析结果,确诊该病为猪流行性腹泻。

6 防治措施

6.1 调整免疫程序 WHRW23020739-PEDV 与经典毒株的同源性较低(仅89.5%),导致疫苗的保护力下降, 寻找与野毒同源性高的疫苗是控制该病的关键。 经比对,国内某公司的猪传染性胃肠炎(WH-1 株)、猪流行性腹泻二联灭活疫苗(AJ1102 株)与该猪场发病毒株的核苷酸同源性为95.1%, 同源性较高。 因此,发病后选用该疫苗进行紧急免疫:怀孕母猪分别于产前5 周、 产前2 周肌注猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗(各1 头份/头)。

6.2 加强动态监测 通过第三方实验室定期开展猪群的疫病监测,尤其是加强PED 的动态监测。 及时追踪、观察每批次母猪分娩的仔猪有无腹泻,并采集肛门拭子,用来检测PED 抗原。对腹泻的异常猪,每天监测1 次;对健康猪只,每月监测1 次。 对全场公猪、母猪、保育猪和育肥猪,采集肛门拭子,每月监测1 次PED 抗原。

6.3 落实生物安全 做好PED 防控工作, 提高人的生物安全意识,并将生物安全措施落到实处。减少交叉感染,禁止串舍,减少非必要的操作。 不同单元的用具避免交叉使用,暂停所有交叉寄养行为,在进行接生、补铁、阉猪、免疫等操作时要做到一窝更换一副手套。 母猪上产床时必须用消毒液带猪喷雾消毒, 临产母猪用高锰酸钾液对乳房及会阴部擦拭消毒。 患病猪只淘汰处理,病死猪无害化处理,对猪舍彻底消毒,并在腹泻猪的保温箱、产床及周围投撒干粉消毒剂 (每天2~3 次)。 发生腹泻的产床经清洗后,采集母猪料槽、挡板等环境样,PED 核酸检测呈阴性后,母猪才能重新赶入产床。

6.4 规范饲养管理 保持适宜的温湿度环境,提供高效、营养、优质饲料,不使用霉变玉米或饲料。加强通风, 降低猪群密度, 可用温开水泡奶粉或电解多维, 以提高机体免疫力和抗病力。 必要时可实施早期断乳技术,并由专人负责饲养管理,做到全进全出和彻底消毒。 做好产房的保温、干燥工作,空产床彻底清洁干净、至少消毒3 次、空栏干燥3 d 才能将母猪赶入产床。

6.5 做好对症治疗 加强哺乳母猪的管理,并做好对症治疗:发病母猪于饲料中添加林可霉素、壮观霉素(连用7 d)及益生菌,以缓解细菌性腹泻;怀孕母猪(于产前7 d 开始)、哺乳母猪于饮水中添加酸化剂或月桂酸甘油酯;对产房仔猪出现腹泻、吐乳症状的哺乳母猪,及时使用复合补液包(生理盐水、免疫因子、复合维生素B 等)进行静脉注射,同时降低母猪日粮的饲喂量。

7 讨 论

1)非洲猪瘟传入我国后,许多猪场制定了详细的生物安全措施,但存在执行不彻底、管理不严密、思想有松懈、事后无监督等情形,给PED 的防控带来了很大隐患。 随着饲养环境的改变,PEDV 出现变异,经典株疫苗的保护力有所下降[5-6]。 PED 被视为猪场的“顽疾”,成为阻碍养猪业健康发展的主要疫病之一。

2)当前,接种疫苗仍然是预防PED 的主要手段和有效方法。本案例猪场虽然制定了PED 的免疫程序,但存在免疫密度不达标、生物安全有漏洞、缺少加强免疫等问题,且现有的疫苗无法提供完全保护,最终导致猪场感染了PEDV 变异毒株。

3)猪流行性腹泻多发于寒冷季节,各种年龄可发,临床上易与猪传染性胃肠炎、猪轮状病毒病相混淆,且三者的混合感染比较普遍,需通过核酸荧光定量PCR(RT-PCR)检测及基因测序及时确诊,多举措进行科学防控,减少猪场损失。

4)虽然PEDV 的血清型只有1 个,但通过基因序列测定发现了很多变异毒株, 且与传统毒株基因存在较大差异,传播途径也很广泛[7-8]。 本案例PED的流行毒株已发生变异, 因此要选用与变异毒株同源性高的疫苗。

8 小 结

通过对症治疗、调整免疫程序、加强动态监测、落实生物安全、 规范饲养管理、 加强洗消等综合措施, 猪场发病情况逐步得到缓解, 至5 月初停止发病,最后得到有效控制。