经济政策不确定性与企业数字化发展:促进还是抑制

——来自中国A股上市企业的经验证据

潘 艺,张金昌

(1.中国社会科学院大学研究生院,北京 102488;2.中国社会科学院工业经济研究所,北京 100006)

一、引言

自党的十八大以来,数字经济的发展受到广泛重视,政府部门不仅出台了多项促进数字经济发展的政策措施,数字经济还多次被写入国务院政府工作报告。在党的二十大报告中,又一次提出“建设数字中国,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”的目标。经过近十年的发展,我国数字经济取得了长足进步,工信部数据显示:2021年我国数字经济规模已经超过45万亿元,数字经济占国内生产总值比重达39.8%,我国数字经济规模稳居世界第二。虽然我国数字经济发展喜人,但企业的数字化发展水平并不乐观,根据中国信通院前瞻产业研究院的报告显示:截至2020年,我国三大产业的数字经济渗透率分别为:8.9%、21.0%、40.7%,近5年内涨幅分别为:0.7、4.2、11.1个百分点。从上述统计数据来看,我国企业数字化水平发展的现状是:发展不平衡、增速不高。然而,2019年末的新冠疫情却大大地促进了企业数字化发展,互联网医疗、在线教育、协同办公的需求呈现爆发式增长。但CB Insights《中国产业数字化发展(2021)》报告显示:尽管80%的企业在疫情期间利用数字化远程办公工具开展临时性工作,但对生产运营等核心环节;有78%的企业无法利用实时数据进行调整及优化。一场突如其来的危机又一次暴露了我国企业数字化发展的“隐性缺陷”。

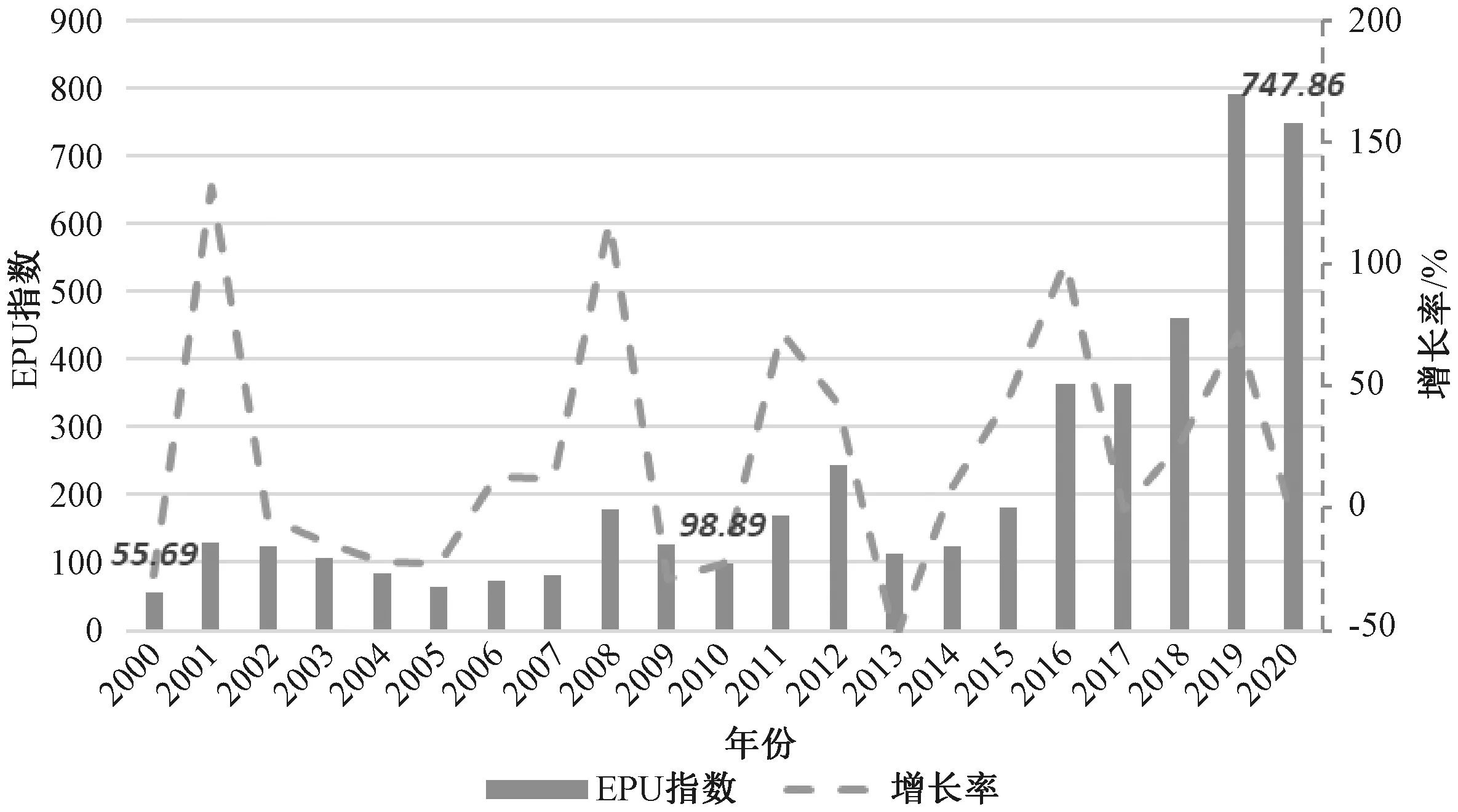

放眼世界,全球正面临百年未有之大变局,俄乌冲突、新冠疫情、福岛核污染排放等事项都加剧了全球经济的不稳定性;在国内,我们面临国外先进技术的限制、国内制造业的转移、人口红利的消失等一系列矛盾,经济不稳定性进一步加剧了我国经济政策的不确定性。根据中国经济政策不确定性(EPU)指数显示,2000—2010年的11年间,EPU指数从55.69增长到98.89,增长了77.58%,复合增长率为5.91%,而2010—2020年11年间,EPU指数从98.89增长到747.86,增长了648.97%,复合增长率为22.42%,如图1所示。当前,我们既面临着复杂多变的经济环境,又面临着一场企业数字化发展的革命,经济政策不确定性对企业数字化发展的影响究竟是起到了促进作用还是抑制作用?经济政策不确定性是通过哪些途径影响企业数字化发展?不同类型的企业应该如何应对?目前鲜有文献进行研究。为此本文基于2010—2020年SCOTT BAKER团队的中国EPU指数和上市企业数据,深入研究经济政策不确定性对企业数字化发展的影响和传导机制。与现有文献相比,本文可能有的边际贡献有:①通过研究经济政策不确定性对企业数字化发展的影响,丰富了微观企业数字化发展的研究;②通过传导机制研究,揭示了宏观政策与微观企业数字化发展的“黑匣子”,为促进企业更好的数字化发展提供了途径;③通过多个维度的异质性分析,得到比较全面的研究结论,为企业数字差异化发展提供了证据,为实现党的二十大提出建设数字中国的目标提供有价值的参考意见。

图1 2000—2020年中国经济政策不确定性(EPU)指数

二、文献综述和研究假设

(一)文献综述

从现有关于影响企业数字化发展的文献来看,主要有以下两方面的影响因素:①外部宏观环境的影响。陈和等(2023)[1]通过对2014年和2015年两次固定资产加速折旧政策对企业数字化发展的研究后发现,固定资产加速折旧政策能显著促进企业数字化发展;成琼文和丁红乙(2022)[2]研究国家税收优惠政策后也发现,研发费用加计扣除对传统资源型企业的数字化发展有显著促进作用;除税费政策的影响之外,闻岳春和黄庆成(2022)[3]研究发现,政府对企业的各项补贴能显著推动企业数字化发展,樊自甫等(2022)[4]、徐红丹和王玖河(2023)[5]的研究结果也证实上述结论;另外,龚新蜀和靳媚(2023)[6]通过研究宏观环境对企业的影响,结果表明地区营商环境越好、政府支持力度越大,则企业数字化发展的状况也越好。②企业内部微观环境的影响。张志元和马永凡(2022)[7]研究发现,对等性的客户关系有助于企业数字化发展,依赖性的客户关系对企业数字化发展有阻碍作用;黄大禹等(2022)[8]研究结果表明,企业金融化影响了企业的创新产出和融资状况,进而抑制了企业数字化发展;林川(2023)[9]研究发现,相较于单一大股东,多个大股东的上市企业更能促进企业数字化发展;牛璐等(2023)[10]通过对128家中小企业问卷调查结果显示,企业资源和动态能力的多重并发效应能促进企业的数字化发展。

关于经济政策不确定性对企业发展的影响分以下三方面:①正向影响。部分学者研究发现,经济政策不确定性的增长,增强了企业工业智能化投资动机[11]、促进了企业的技术创新[12-13]、提升了企业的全要素生产率[14]。②负向影响。部分学者研究结果表明,在经济政策不确定性冲击下,显著提高公司违规的概率[15]、降低了企业的投资意愿[16]、不利于企业创新绩效提升与研发要素流动[17]。③不确定性。另外还有一些学者研究后认为:经济政策不确定性对技术进步和经济增长存在非线性影响[18];经济政策不确定性对国家经济韧性具有正向提高作用,但经济政策不确定性过高则会破坏国家经济韧性[19]。

从现有研究文献中可以发现:①经济政策不确定性对企业既有积极影响、也有不利影响,存在不确定性;②积极的宏观政策有助于企业数字化发展,但关于消极或者不确定性宏观政策对企业数字化发展的研究较少;③部分经济政策不确定性对企业影响的实证研究模型中,既采用了时间序列的EPU数据,又采用了年度固定效应,存在共线性的问题,可能对研究结论准确性有一定的影响。针对上述研究中存在的局限性,本文将进一步深入的研究。

(二)研究假设

相关研究表明:①经济政策不确定性越高,预示着市场结构性变化机会越大,经济政策的不确定性虽然给企业带来更大的竞争压力和市场风险,但根据增长期权理论来看,在有限损失条件下,不确定性提高会显著提升潜在的收益,因此企业并不会因为经济政策的不确定而降低了企业发展的动力;②敢于冒险是企业家精神的重要内涵之一,这种企业家精神有利于在经济政策不确定性增大时促进企业进行一些必要的风险投入[20];③企业数字化发展本身就是一项高风险高回报的投资项目,风险在于资金需求高、建设周期长,高回报在于企业通过数字化建设,可以显著降低企业成本、提高企业效率、提升企业核心竞争力、促进企业高质量发展[21],最终实现企业在激励的竞争环境中不被淘汰,更好的发展。因此在面临经济政策不确定的条件下,企业家会更加拼搏进取,抓住数字化发展的契机,为企业获得更好的发展机遇;反之,固步自封的企业很容易在大浪淘沙的不确定经济政策变化中被淘汰。但是,经济政策不确定的增加,也会导致经济稳定性变弱,企业经营风险会加大,加剧了企业现金流的风险。当企业经营不稳定、现金困境增强时,往往会收缩支出,降低数字化转型的投入,因此经济政策不确定性增加时,会抑制企业数字化发展。综上分析,提出本文以下研究假设:

H1a:经济政策不确定性增长会促进企业数字化发展。

H1b:经济政策不确定性增长会抑制企业数字化发展。

企业数字化建设需要长期资金的投入。在经济政策不确定性时,经常因企业经营不稳定,造成资金链断裂的风险[22],进而影响企业数字化建设进程。虽然政府为了刺激经济复苏和发展,常常会实施降息、减税等措施,但这些措施存在滞后性问题,并不能及时、快速地改变企业经营困难的局面。相比之下,政府补助更能发挥直接效应[23]。政府补助能快速解决企业面临的资金紧张问题,避免企业因资金紧张,对企业数字化建设产生不利影响。由此可见,政府补助可以更快速缓解企业资金不足的问题,更有助于企业开展数字化建设的工作。因此,提出本文第二个假设:

H2:经济政策不确定性会增加政府对企业的补助,进而促进企业数字化发展。

政府补助为经济政策不确定性环境中的企业提供及时的资金支持,一方面缓解了企业对资金需求的及时性问题,另一方面随着政府对企业发放补助对外释放积极信息,让银行和投资者认为获得补贴的企业具有发展潜力[24],引导金融机构提供融资支持,有助于缓解企业融资约束[25]。随着企业融资约束的降低,企业能够获得更多充沛的资金投入于数字化建设,保障了企业的数字化的发展。因此,提出本文第三个假设:

H3:经济政策不确定性会降低企业的融资约束,进而促进企业数字化发展。

经济政策不确定性越高,市场结构性变化机会越大,在较强不确定的环境下和更大市场机会下,企业更愿意加大创新投入力度[26],并且随着企业获得政府补助和降低融资约束,企业可以获得充沛的创新研发资金,促进企业的研发投入。随着企业研发投入的增加,企业可以更好开展数字化建设、实现数字化发展、提高企业数字化水平。因此,提出本文第四个假设:

H4:经济政策不确定性会促进企业研发投入,有助于企业提高数字化发展水平。

三、模型设计和数据说明

(一)模型设计

根据本文假设H1,设计研究模型(1):

Digitit=α0+α1EPUit+∑Controlit+∑Ind+∑Pro+εit

(1)

其中,Digit为企业数字化发展水平,EPU为经济政策不确定性指数,Control是控制变量,Ind和Pro分别是行业和地区固定效应,ε表示残差项,i是企业,t是年度。由于EPU指数为时间序列变量,为避免多重共线性,因此在基准模型中未控制时间固定效应。

根据本文假设H2至H4,设计中介效应模型(2)、(3):

MVit=β0+β1EPUit+∑Controlit+∑Ind+∑Pro+εit

(2)

Digitit=γ0+γ1EPUit+γ3MVit+∑Controlit+∑Ind+∑Pro+εit

(3)

其中,EPU为主要解释变量,MV为中介变量,包括政府补助、融资约束和研发投入。通过检验相关系数的显著性,以及通过Sobel检验和Bootstrap检验来判断是否存在中介效应。

(二)主要变量说明

1.被解释变量

本文的被解释变量是企业数字化发展水平(Digit),采用广东金融学院的上市企业数字化转型指数进行衡量。该数据是广东金融学院基于2007—2020年沪深A股上市企业披露的年报文本信息,运用大数据文本分析和因子分析的双重量化工具统计而成,具有一定的权威性和公开性。该指数细化为:人工智能技术、大数据技术、云计算技术、区块链技术和数字技术应用五个维度。前四个维度反映了企业数字化技术的发展程度,第五个维度反映了企业数字化技术的应用程度,因此本文分别将企业数字化的发展和应用作为不同的两个维度进行异质性分析,以评估经济政策不确定性对企业数字化发展水平的影响情况。

2.解释变量

本文的解释变量是经济政策不确定性(EPU)。目前主流研究中国经济政策不确定性指数的团队有两个,分别为:SCOTT BAKER、NICK BLOOM、STEVEN J. DAVIS、XIAOXI(SOPHIE)WANG团队和STEVEN J. DAVIS、DINGQIAN LIU、XUGANG S. SHENG团队。前者是根据《南华早报》制定了中国EPU指数,后者是根据《人民日报》和《光明日报》制定了中国EPU指数,两个团队都遵循SCOTT BAKER、NICHOLAS BLOOM和STEVEN J. DAVIS在“衡量经济政策不确定性”中基于报纸的方法。本文参考BAKER等(2016)[27]构建的EPU 指数进行实证研究,并且使用STEVEN J. DAVIS团队的EPU指数数据作为替换解释变量进行稳健性分析。

3.中介变量

根据前文的论述,主要选取政府补助(GovG)、融资约束(SA)和研发投入(RD)作为中介变量。其中,政府补助(GovG)指标,采用财务报表附注中政府补助科目的数据进行衡量;融资约束(SA)指标,采用HADLOCK和PIERCE(2010)[28]提出的SA指数度量方法,如模型(4)所示,其中Size为总资产的对数,Age为企业年龄;企业研发投入(RD)的指标,参考黄群慧等(2019)[29]的方法,采用研发支出总额占营业收入比例进行度量。

SA=0.737×Size+0.043×Size2-0.040×Age

(4)

4.控制变量

从相关研究来看,影响企业数字化发展的因素很多,本文参考陈和等(2023)[1]、王进富等(2022)[17]、胡海峰等(2023)[15]的研究方法,分别选取:企业年龄(Age)、企业规模(Size)、独董比例(Indep)、董事会规模(DirN)、两职合一(Dual)、股权集中度(Ten)、审计意见(Aud)、资产负债率(Lev)、资产密集度(Cap)等数据作为本次研究的控制变量。

上述主要变量说明如表1所示。经计算,各变量的方差膨胀系数(VIF)的值均小于10,表明本文各主要变量之间不存在严重共线性问题,满足研究要求。从表1的结果来看,被解释变量企业数字化发展水平(Digit)平均数为2.485,接近中位数2.479,标准差为1.476,表明研究样本呈现正态分布,最大值为6.544,最小值为0,表明不同企业的数字化发展水平差异很大,另外解释变量经济政策不确定性指数(EPU)的数值也存在显著差异,表明本次研究具有一定的现实意义。

表1 主要变量说明和描述性统计

(三)数据来源

本文选择2010—2020年A股上市企业作为研究对象,相关数据来源于Wind系统,经济政策不确定性指数数据来源于美国西北大学SCOTT BAKER教授等学者研究的中国EPU指数数据,企业的数字化发展数据来源于广东金融学院《中国上市企业数字化转型指数评价研究报告》。在样本筛选过程中,按照以下步骤处理:①剔除金融业企业数据;②剔除ST等经营不善的企业数据;③剔除数字化发展和上市企业不匹配和数据不完整的观测样本。最终得到28 449个观测样本数据。为了消除异常值的影响,本文对所有变量进行了前后1%的Winsorize处理。本文使用的分析软件为Stata 15。

四、实证分析

(一)基本回归

表2报告了经济政策不确定性对企业数字化发展的回归结果。列(1)为未加入控制变量和固定效应的回归结果,结果显示EPU系数在1%水平上显著为正,表明经济政策不确定性越大,企业数字化发展水平越高;列(2)和(3)为分别加入固定效应和控制变量后的回归结果,结果都显示EPU系数在1%水平上显著为正;列(4)为同时加入控制变量和固定效应后的回归结果,结果显示EPU系数在1%水平上仍显著为正,进一步表明经济政策不确定性显著促进了企业数字化发展水平,本文假设H1a成立。主要原因是:经济政策不确定性加剧了市场的变化和风险,企业更需要通过发展数字化、提高数字化水平来降低企业成本、提高企业效率、提升企业核心竞争力,从而来应对复杂的市场变化,以获得更好的发展机会。如果在动荡和不断变化的市场环境中,企业不积极响应和求变,不进行数字化发展,可能就面临被淘汰的风险。

(二)稳健性检验

1.替换解释变量

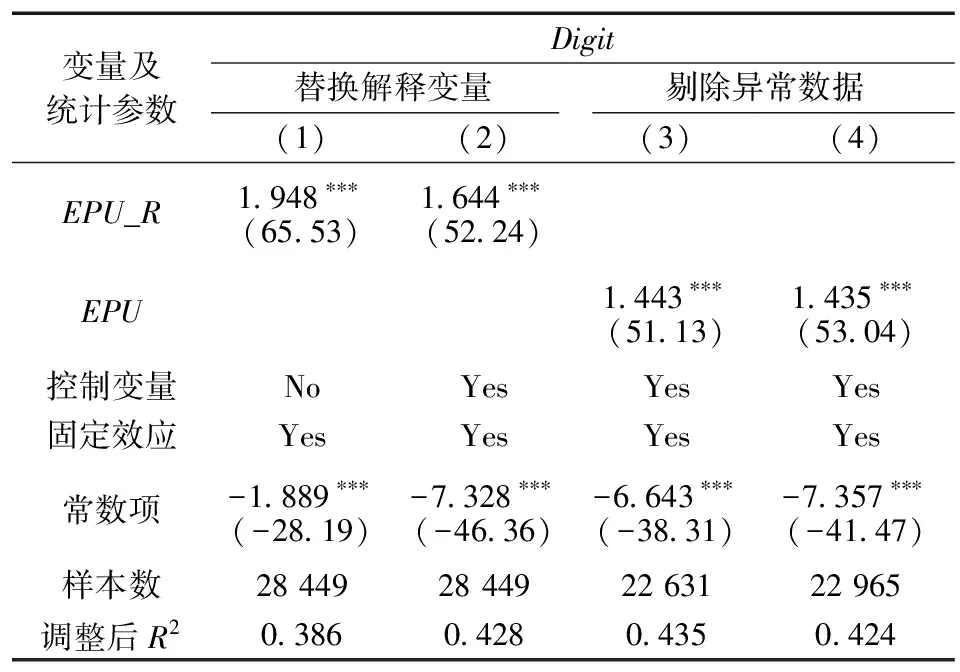

根据前文所述,使用STEVEN J. DAVIS团队基于《人民日报》和《光明日报》相关数据构建的中国经济政策不确定性指数(EPU_R)作为解释变量进行回归,结果如表3列(1)和(2)所示。从回归结果来看,在加入控制变量前后,EPU_R系数都在1%水平上显著为正,表明经济政策不确定性会促进企业数字化发展的结论成立,即本文假设H1a初步得到验证。

表3 稳健性检验:替换解释变量和剔除异常值

2.剔除异常数据

参考唐松等(2020)[30]和潘艺等(2023)[21]的研究方法,分别将2015年、2020年和直辖市数据作为异常数据剔除,主要原因是:2015年为股灾年,2020年为新冠疫情年,两个异常年份对上市企业的财务报表有显著影响,并且我国直辖市存在较大经济特殊性,也会对回归结果的真实性产生影响。从表3列(3)和(4)的回归结果来看,EPU系数都在1%水平上显著为正,表明在剔除异常数据后,经济政策不确定性有助于企业数字化发展的结论依然成立,本文假设H1a再次得到验证。

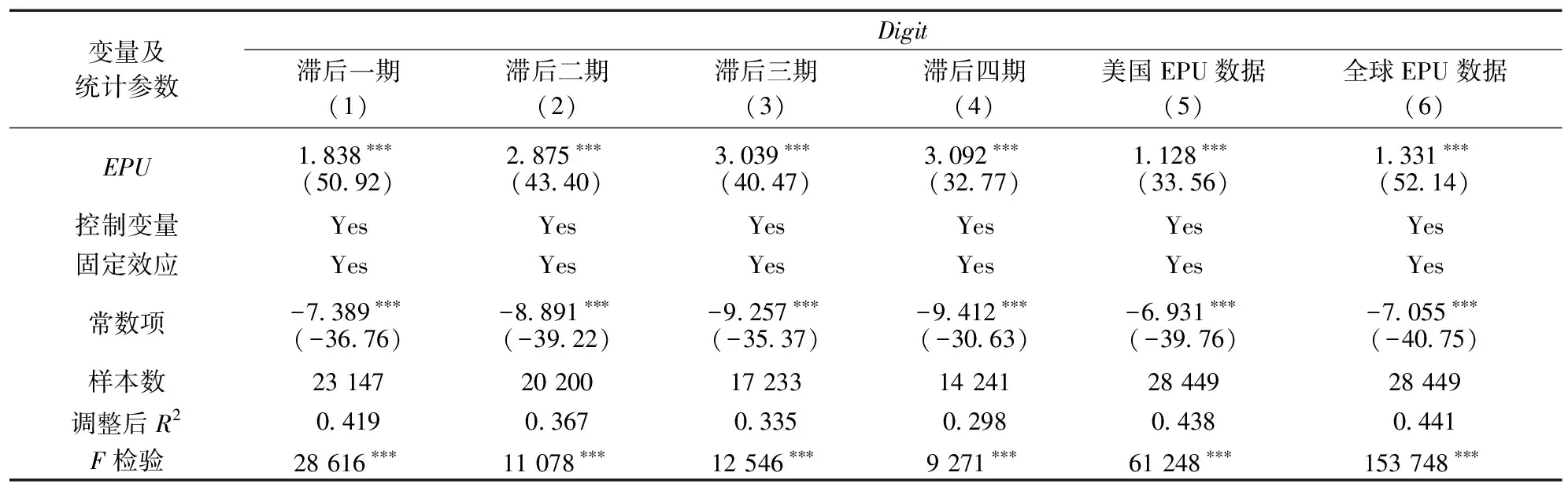

3.内生性检验

内生性问题容易导致回归偏误,本文将采用两种方法对内生性问题进行检验:第一,本文采用通常做法,选择经济政策不确定性指数的滞后一至四期作为工具变量;第二,参考HE等(2020)[31]的研究,通过引入美国的经济政策不确定指数和全球经济政策不确定性指数作为工具变量,因为中国经济政策的不确定性会受到美国和全球经济政策不确定性的影响,因此分别选取美国和全球的EPU作为中国EPU的工具变量满足相关性假设,此外美国和全球经济政策不确定性不会直接影响中国企业的数字化发展,因此还满足了工具变量的排他性假设。从表4的结果来看,F值均超过临界值10,排除了弱工具变量的问题。各回归EPU系数都在1%水平上显著为正,表明在考虑了潜在的内生性问题后,经济政策不确定性能促进企业数字化发展的结论成立,本文假设H1a又一次得到验证。

表4 稳健性检验:工具变量

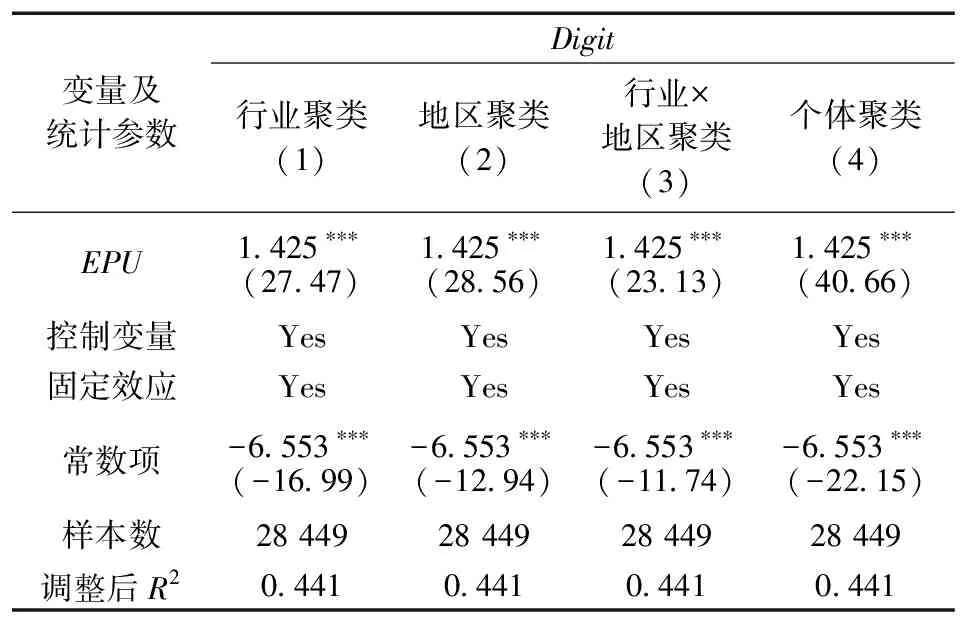

4.标准误聚类层级检验

不同行业、地区内企业或者各企业之间的数字化发展可能存在相关性,为了使回归结果稳健,本文检验了标准误聚类层级的稳健性,回归结果如表5所示。从回归结果来看,行业聚类、地区聚类、行业×地区聚类,以及个体聚类的EPU系数都在1%水平上显著为正,因此可以认为经济政策不确定性能显著促进企业数字化发展的结论不会随着标准误层级的改变而发生明显的波动,进一步验证了本文假设H1a结果稳健。

表5 稳健性检验:标准误聚类层级检验

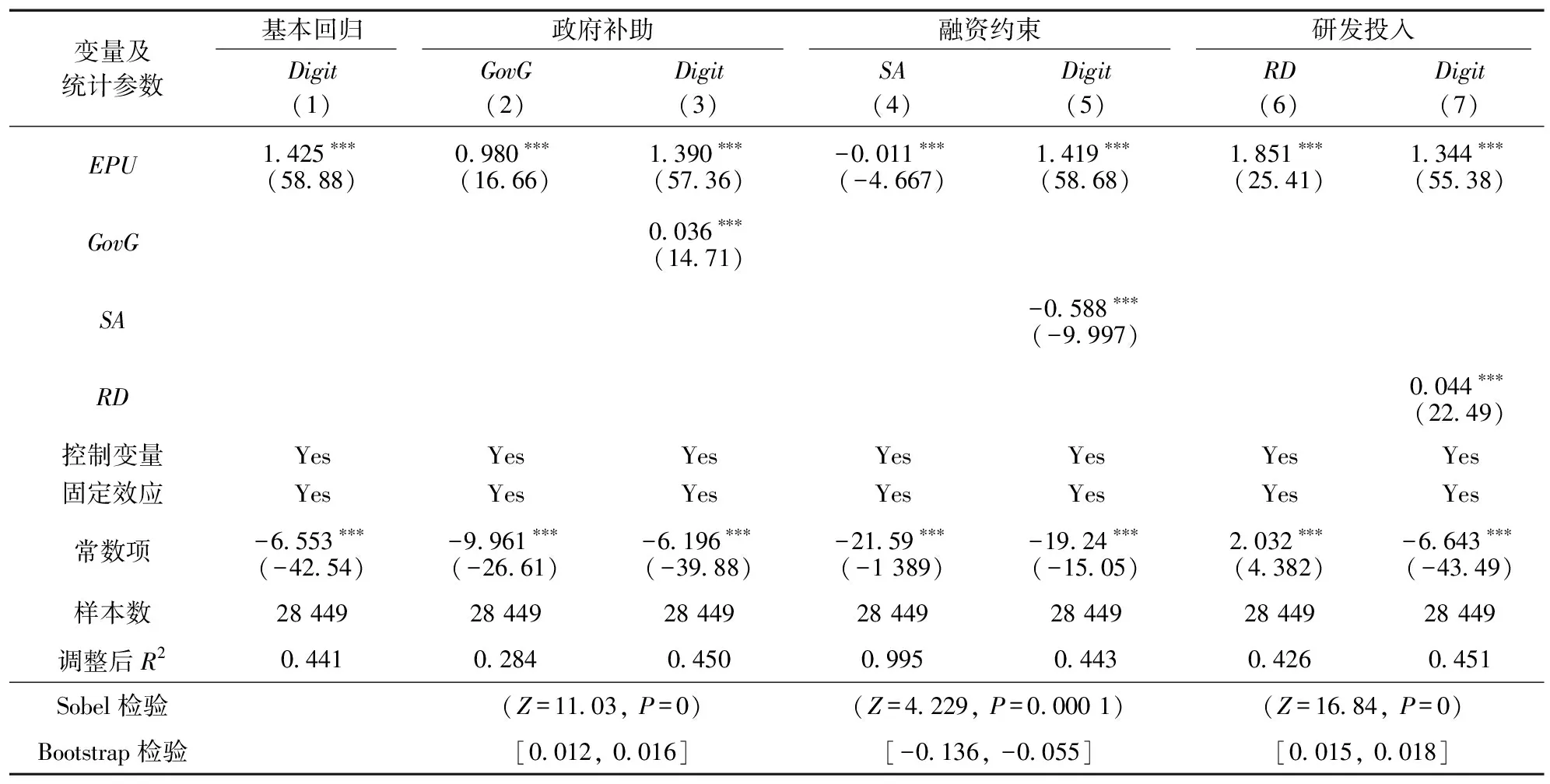

五、传导机制研究

(一)政府补助的机制研究

根据本文模型(2)和(3),首先将政府补助作为中介变量代入模型(2)和(3)并回归,结果如表6列(2)和(3)所示。列(2)EPU系数在1%水平上显著为正,表明经济政策不确定性会促进政府增加对企业的补助,列(3)GovG和EPU系数都在1%水平上显著为正,表明政府补助的增加会促进企业数字化发展,政府补助存在部分中介效应。进一步使用Sobel和Bootstrap检验,Sobel检验的结果显示P值为0,表明政府补助的中介效应存在;Bootstrap检验结果显示在抽样1 000次后95%的置信区间为[0.012,0.016],也表明政府补助的中介效应存在。因此本文假设H2成立,即经济政策不确定性能增加政府对企业的补助,进而促进企业的数字化发展。可能原因是:企业数字化建设需要长期稳定的资金投入,随着经济政策不确定性的增加,企业经营会产生动荡,企业资金链会产生断裂的风险,不利于企业数字化建设,因此政府部门通过发放补助及时帮助企业稳定资金链的稳定,企业资金的稳定有助于企业数字化发展。

表6 传导机制研究:政府补助、融资约束、研发投入

(二)融资约束的机制研究

同样采用上述方法,将融资约束作为中介变量进行回归,结果如表6列(4)和(5)所示。回归结果显示,经济政策不确定性降低了融资约束,进而促进了企业数字化发展,融资约束起到了中介效应作用。Sobel和Bootstrap检验结果同样显示融资约束的中介效应存在。可能原因是:随着经济政策不确定性的增加,政府补助的发放会释放出积极信号,有助于金融机构降低融资约束,企业可以获得更充足的资金来进行数字化建设。

(三)研发投入的机制研究

继续用上述方法,将研发投入作为中介变量进行回归,结果如表6列(6)和(7)所示。回归结果显示,经济政策不确定性会促使企业增加研发投入,进而促进企业数字化发展水平,研发投入起到了中介效应作用。Sobel和Bootstrap检验结果同样显示研发投入的中介效应存在。可能原因是:经济政策的不确定性给企业带来更大的竞争压力和巨大的市场风险,企业通过加大创新投入,进行数字化发展,凝聚产品、技术和经营方面的创新优势,确保企业稳定经营。

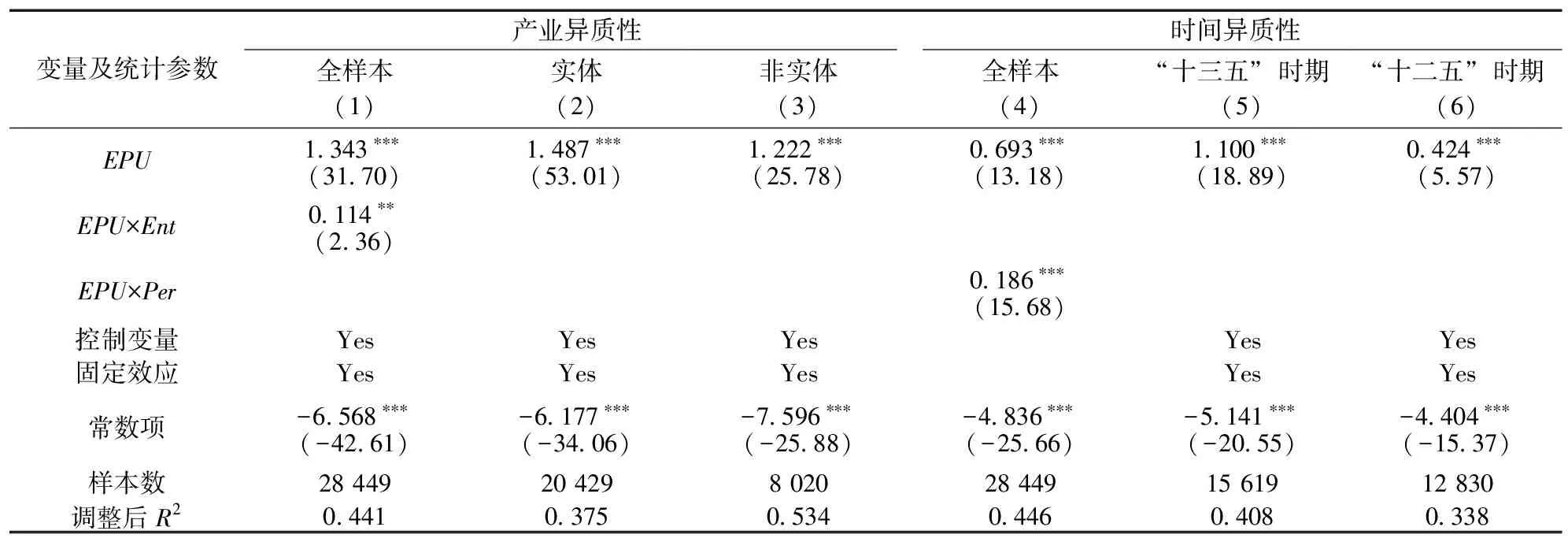

六、异质性分析

(一)企业微观层面的异质性分析

1.企业所有制的异质性分析

企业所有制不同,人才、技术和发展模式也会不同,对企业数字化发展的影响也存在差异,本文按企业所有制不同将样本分为国有企业和非国有企业。为研究经济政策不确定性对企业数字化发展的影响是否存在企业所有制的异质性差异,本文在模型(1)的基础上引入经济政策不确定性与企业所有制的交互项EPU×Own,当Own=1时代表为国有企业,Own=0时代表非国有企业。从表7列(1)的结果来看,交互项EPU×Own系数在1%水平下显著为负,列(2)和(3)的EPU系数都显著为正,表明经济政策不确定性对国有企业和非国有的数字化发展都有显著促进作用,但对非国有企业的作用更大。可能原因是:国有企业往往有政府背景,当经济政策不确定性加剧时,国有企业比其他企业承担更加重要的经济稳定的作用,而民营企业更能得到政府部门的支持,并且国有企业的人才和资金也都比民营企业更加充沛,数字经济和企业数字化发展,是国家的战略方向,因此在经济政策不确定时,国有企业更能促进企业数字化发展。

表7 异质性分析:所有制、规模

2.企业规模的异质性分析

企业规模不同,企业的经营条件和经营模式也存在差异,本文按企业规模不同将样本企业分为大型企业和非大型企业(中小型企业)。参考上文方法,本文在模型(1)的基础上引入经济政策不确定性与企业所有制的交互项EPU×Sca,当Sca=1时代表为大型企业,Sca=0时代表非中小型企业。从表7列(4)至(6)的回归结果来看,经济政策不确定性对大型企业数字化发展的作用大于中小型企业。可能原因是:大型企业在资金、人才具有显著优势,在抗风险能力上具有较强能力,反之中小型企业因为经营模式单一,不仅抗风险能力弱,而且在资金和人才上也处于弱势地位,因此当经济政策不确定性时,规模大的企业数字化发展的能力会更大,而规模小的企业数字化发展的能力较弱。

(二)企业宏观层面的异质性分析

1.产业异质性分析

从产业分类来看,我国企业主要分为三个产业,第一产业以农业为主、第二产业以工业企业为主、第三产业以服务业为主。本文将工业企业和建筑业企业合并为实体经济,其他企业为非实体经济。参考前文方法,本文在模型(1)的基础上引入经济政策不确定性与产业异质性的交互项EPU×Ent,当Ent=1时代表为实体企业,Ent=0时代表非实体企业。从表8列(1)至(3)的回归结果来看,经济政策不确定性对实体企业数字化发展的促进作用大于非实体企业。可能原因是:经济政策不确定性对制造业为主的实体企业的数字化发展是一次挑战更是一次机遇,许多实体企业面临政策不确定性变大时,通过数字化发展,降低了企业成本、提高了效率、提升了产品的核心竞争力,从而促进了企业的高质量发展;而我国第一产业大多数是手工和人力为主的劳动密集型企业,第三产业是以服务业为主的企业,这些企业对数字化依赖程度较低,且数字化转型投入巨大,因此当经济不确定性变大时,非实体企业数字化转型发展的意愿会低于实体企业。

表8 异质性分析:产业、时间

2.时间异质性分析

本次研究的时间为2010—2020年,正好是跨越我国两个五年发展的周期。本文在模型(1)的基础上引入经济政策不确定性与时间异质性的交互项EPU×Per,当Per=1时代表为“十三五”时期,Per=0时代表“十二五”时期。从表8列(4)至(6)的回归结果来看,经济政策不确定性对“十三五”期间企业数字化发展影响作用大于“十二五”期间。可能原因是:2016年后,国家政府更加重视数字技术的发展,并出台多项措施促进企业数字化发展,从而进一步促进了企业数字化水平的发展。

七、总结和政策建议

(一)总结

经济政策不确定性促进了企业数字化发展,还是抑制了企业数字化发展?经济政策不确定性是通过哪些途径影响企业数字化发展?不同类型的企业应该如何应对?本文基于2010—2020年SCOTT BAKER团队的中国EPU指数和上市企业数据回答了这些问题。研究结果显示:①经济政策不确定性的增长能显著促进企业数字化的发展,通过一系列稳定性检验后,该结论依然稳健;②传导机制研究发现,经济政策不确定性能通过加大政府发放补贴的力度、降低企业融资约束、增加企业研发投入的途径,促进企业数字化发展,经Sobel和Bootstrap检验,政府补助、融资约束、研发投入的中介效应存在;③异质性分析结果显示,经济政策不确定性对不同所有制、规模、产业、时间的企业数字化发展都有促进作用,但对非国有、大型、实体、“十三五”时期的企业数字化发展影响作用更大。

(二)政策建议

基于本次研究结论,提出以下几点政策建议:

1.政府加大扶持力度,促进企业数字化发展

从本次研究结果来看,无论是政府补助、还是政策支持,政府的扶持力度对企业数字化发展有积极影响,因此提出:政府加大扶持力度,包括宏观层面的政策支持、资金层面对企业的扶持,都能有效促进企业数字化发展。

2.金融机构积极发展数字金融,降低企业融资约束,促进中小企业数字化发展

从机制研究结果来看,经济政策不确定性能通过融资约束的渠道促进企业数字化发展,而融资约束的降低离不开数字金融的发展。因此提出:金融机构加大数字金融的发展力度,进一步缓解企业融资约束,尤其是中小企业的融资约束,以更好地促进中小企业数字化发展。

3.企业加大研发投入,加快实现数字化发展

随着国际和国内经济环境的变化,经济政策不确定性将是常态,经济政策不确定对每个企业来说既是一次挑战,也是一次发展的机遇,企业只有积极的应对才能确保在这场变局中生存下来,企业数字化发展正是应对措施之一。企业数字化发展不是一蹴而就的工作,而是需要长期的技术和资金投入,才能实现企业数字化发展。因此建议:企业加大研发投入,加快数字化发展步伐,利用数字技术提升企业核心竞争力,保障企业稳定运营。

4. 企业因时制宜,合理开展数字化建设

每个企业的自身基础不同、经营模式也不同,因此企业应该根据自身的特点开展数字化建设:规模较小、经营模式简单的劳动密集型企业,可以通过开展数字化应用来提高企业效率;规模大、经营模式复杂的实体企业,因业务流程复杂和独特性,可以通过自行研发,将数字技术和企业生产、管理流程融合,实现数字化发展。虽然企业数字化发展是企业可持续发展的一条必由之路,但企业的发展并不应该被数字化建设绑定,只有因地制宜、因时制宜,根据企业自身的特点和宏观经济发展的情况,合适地开展数字化建设,才能有效促进企业的良性发展。