于无字处致敬

——唐代碑志署衔中阙字的实践与设计

文/陈 耕(北京大学艺术学院)

平阙,古代常见文书格式,指在特殊词语前,抬头换行或阙字数格,以示尊敬。唐代的典制文献中曾明确记录了平阙的使用场合和适用词语,多与皇家、神祇、道教、长辈称谓等相关,如《唐六典》卷四《礼部郎中员外郎》:

凡上表、疏、笺、启及判、策、文章,如平阙之式(谓昊天、后土,天神、地祇,上帝、天帝,庙号,祧皇祖、妣,皇考、皇妣,先帝、先后,皇帝、天子,陛下、至尊,太皇太后、皇太后、皇后、皇太子皆平出;宗庙、社稷,太社、太稷,神主、山陵、陵号,乘舆、车驾,制书、敕旨,明制、圣化,天恩、慈旨,中宫、御前,阙廷、朝廷之类并阙字;宗庙中、陵中、行陵、陵中树木、待制、乘舆车中马,举陵庙名为官,如此之类,皆不阙字。若泛说古典,延及天地,不指说平阙之名者,亦不平出。若写经史群书及撰录旧事,其文有犯国讳者,皆为字不成)[1]。

可知,唐玄宗开元时,各种公文和“文章”中都要依规平阙,包括平出和阙字两类,前者用于天地神祇和帝后的直接称谓,后者用于相关词汇,即“之类并阙字”,适用类推扩展。须注意的是,此段首句“文章”应指当时和公文、公事有关的一些应用文章,如部分铭赞、祭文、碑志、序记等。此规定也指出,一些特殊情况中的相关词汇不必阙字(当然更不必平出),这是对阙字词汇使用类推扩展时的说明,如阙字类中有“制书、敕旨”而“待制”以及“举陵庙名为官”时则不必阙字,且“如此之类,皆不阙字”,不阙类词汇也适用类推。然而,此条记载与敦煌礼书和唐代碑志实例多有抵牾之处。

一、敦煌礼仪文献中的平阙与不阙

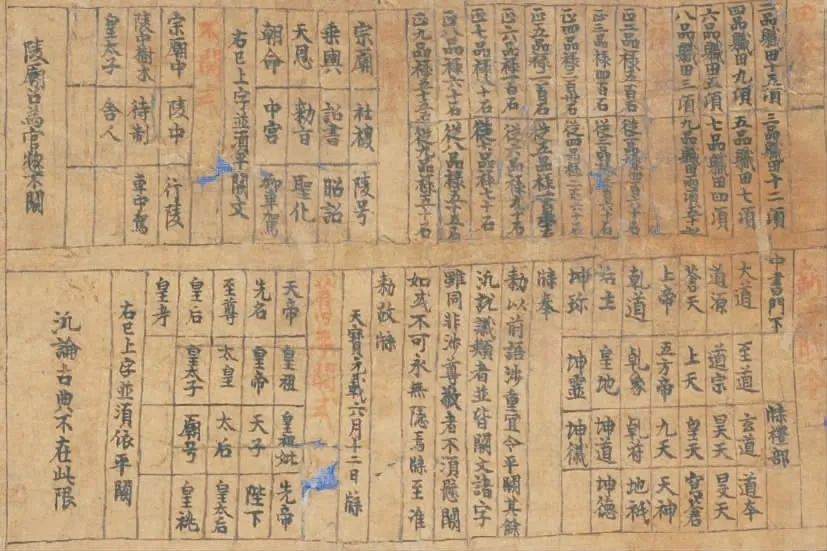

敦煌藏经洞所出文献中也有专门记载平阙的规定,如天宝平阙式(P.2504)和郑余庆《大唐新定吉凶书仪》(S.6537v),是今存平阙制度的直接记载(见图1)。部分内容较《唐六典》稍有不同,本文尤其关注的是其中“待制”类词语是否平阙的前后差异。

图1 P.2504 局部

P.2504有“平阙式”“不阙式”“新平阙令”(附天宝元载牒)和“旧平阙式”四部分,大致写于唐玄宗天宝年间(742—756),稍晚于《唐六典》,录文、断代与研究已较深入[2-11]。其中“待制”属于不阙,且平阙式中的“诏书”“(昭)〔明〕诏”即《唐六典》中“制书”“明制”的改写,“待制”则并未变化。安史之乱以降的平阙规定则可以参考郑余庆《大唐新定吉凶书仪》(S.6537v)“公私平阙式第三”,大致反映了贞元、元和年间(785—820)的情况[8,12-16],“制书”“明制”写法同于《唐六典》,但“待制”明列于阙字类,“右已前件,公中表奏,准式阙二字”,可见此平阙式的规定是,公文上书中的“待制”须阙二字;之后又钞有“高祖”等亲属、墓茔称谓,并云“右前件家私书疏准式并平阙”,之后又有其他亲属、墓茔称谓,应属家私书疏中准式阙二字的词汇。可见,郑余庆《大唐新定吉凶书仪》与P.2504天宝平阙式的重要差别体现在“待制”一类词汇的平阙规定,出现了由明言不阙到明言公文中阙二字的变化。有趣的是,宋代制度又有所不同,冈野诚先生注意到《庆元条法事类》卷一六《文书》“敕令式·平阙”云:“陵庙中林木,举陵庙号为官名,待制:如此之类,皆不阙字。”[17]但并未讨论为何自郑余庆至《庆元条法事类》,“待制”又回到了不阙类。

亦有学者从具体实施案例的角度,对“待制”类词汇的平阙情况加以归纳和总结。如前引周一良先生一文曾考察了敦煌文书中按照平阙要求所写的公文书,黄正建先生也曾用墓志作出统计和讨论,胡倩雯则运用《敦煌社会经济文献真迹释录》与《吐鲁番出土文书》中文书所见平阙实例作了进一步验证[18]。彭砺志先生深入总结了尺牍书法中平阙的应用与艺术表现[19],王使臻先生进一步运用平阙与否来协助分析敦煌所见尺牍的写作水平与相互联系[20]。但各位研究者的关注点,多在用实例来佐证“并须依平阙”的词汇实际上是否平阙,并分析原因,而不太关注那些不阙式中明确记载“皆不阙字”“总不阙”的词汇,在实际使用中是否也做了平阙。“待制”及相近词汇是否平阙的问题,是一种特殊的可能不必阙字而阙字的现象,值得专门加以讨论。

二、碑志中的完整平阙

若要了解使用某词时是否平阙,现存史料中的碑刻、墓志等石刻文献具有独特优势。因为在传抄和刊刻前代古籍时,往往不再抬行阙字;而即使是唐人写就的文书(公文原件以外),也多因行文受限而并不严格平阙;比较合适的史料既是唐制实物、无抄改可能,又要在当时为适度公开的正式文本、有严格遵守平阙要求的环境,所以存世数量较多的唐代碑志文献成为了考察重点,“待制”类词汇又集中出现在碑文前后的制作者署衔中。因此笔者广泛目验拓片,搜集整理了今存唐代碑刻墓志署衔中的“待制”类官衔的写刻情况,以及“侍书”“知制诰”“承旨”等类似官衔用词的平阙用例,发现当时署衔中使用阙字的现象十分普遍,且与同时期的制度文献记载不相一致[21-24]。

词语用例与分布特点上,“待制”类词汇中“集贤院待制”(史惟则)、“翰林院待诏”(顾诫奢)、“翰林院待制”(张渐)等稍少,大量出现的是“翰林待诏”“知制诰”和“翰林学士承旨”,特别在盛唐至晚唐时期石刻中十分常见,阙字方法也均为“诏”“制”“旨”字前阙一格(个别有阙二格或三格),这自然和当时待诏等掌修词纂文有密切关系。由于玄宗以降,翰林待诏等官职方开始设立、流行,而且碑志署名风气也是至此方盛,因此大量实例均见于“安史之乱”之后碑志。

与此相近的阙字署衔亦有“翰林侍书学士”(柳公权)和“翰林侍讲学士”(郑覃、路羣),“侍”前阙一格,与“待制”类署衔均为动宾词组,动词或宾语涉及皇家故在所涉词语前阙字以示尊敬,“中书玉册”(强琼)之“玉”前阙字亦属此例。傅璇琮先生曾有专文论述翰林侍讲学士等衔,指出其大致设立时间在穆宗至武宗初,与皇帝好文尚古有很大关系,职责与著作方面和主要草诏书、拟批答的翰林学士有明显不同[25-27],与“翰林侍书学士”等侍奉皇帝故行用阙字的实例相符。“皇太子侍读”(王起)也有阙字,但是出现在“皇”前而非“侍”前,可以佐证上述判断。同时也可以注意到,这类用例应属平阙词汇中的较低等级,通常只需空一格。

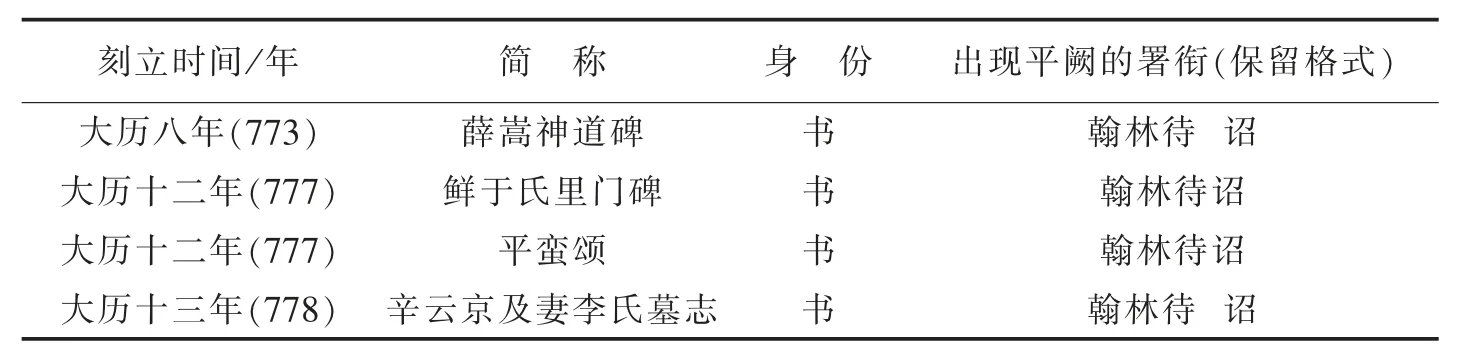

在搜集到的百余方碑志用例中,“待制”类词汇不阙的情况十分少见。只有三方碑志署衔的“待诏”之间可以确定并未空格,且都和同一书家在其他碑志中仍阙字的用例相左,可以说在数量、时代、使用者等角度均属特例。大历年间韩秀实所书碑志中,署衔较为清晰者如表1所示,均署“翰林待诏”,但《鲜于氏里门碑》与《平蛮颂》未用阙字,与另两种不同。晚唐时翰林待诏董咸亦曾书篆多方墓志如表2所示,多为奉敕所书,但其中一方《李璆妻金氏墓志》的署衔中并未空格,与今见另4种格式并不同[22],也许是因其属于私人请托的特例亦未可知。

表1 翰林待诏韩秀实所书碑志

表2 翰林待诏董咸书篆墓志

有趣的是,广德元年(763)颜真卿撰并书《臧怀恪碑》署衔有“翰林待诏光禄卿李秀岩模勒”[28],与众不同地在“待”字前而非“诏”字前阙字,也很值得玩味。

三、署衔中“违制”的平阙

总观中古时期的诸多平阙实例,使用平阙的词汇不断增多、平阙现象出现扩大化,是毋庸置疑的事实,黄正建先生已有精彩论述[8]。研究者归纳出两种可能的原因:一者,关于平阙的规定中,可以发现一些“之类,并”“之类,皆”的用语,意味着在所举词汇之外,与之相似的词汇也要平阙;二者,“为了防止出现违反平阙式而遭受不利与处罚”,同时也导致“抬头与阙字的文字数的增加”[11]。两种原因,一为规定中的类推,二为规定外的心理因素,是否均适用于“待制”类词汇呢?

如果关注点放在不阙式的条款,即可发现,几种类似文本都在例词后使用了“之类,皆”用语,P.2504的用语是“总不阙”,似乎并未支持扩张,但我们所关注的“待制”一词是明确列入“不阙”的,“诏”“制”的混用在P.2504整篇中多次出现,所以待诏、待制都是明确不必平阙的,而且若依“之类,皆”而扩大词汇范围,相似词汇更不必平阙了,以上两种原因似乎都无法解释这种情况。因为这显与实际用例相违背,前文基于实际用例而归纳出的两种原因的第一种,至少在“不阙”词汇上似乎并不成立。而第二种原因,即避免无意违规而有意扩大范围的说法,同样不能说服性地用于明确“不阙”的词汇上,“待制”已列入不阙,怎会被错当成应阙而未阙之词?若果真如此扩大范围,那“不阙式”的设立还有何意义?

在郑余庆《大唐新定吉凶书仪》(S.6537v)之“公私平阙式第三”中,“待制”又明确列入“公中表奏准式阙二字”的词汇中,而到宋代,《庆元条法事类》中的不阙词汇里,又出现了“待制”。那么“待制”是何时从不阙进入平阙的呢?表面看来似在天宝(P.2504)至贞元、元和(S.6537v,甚至大和)之间发生。然而,碑志署衔平阙用例并不支持此种观点,甚至表现出自始至终“待制”类词汇都理应平阙的样貌。比如,书写开元二十四年(736)《大智禅师义福碑》和开元二十九年(741)《大智禅师碑阴记》(在前者碑阴)的集贤院待制史惟则的署衔均作“集贤院待 制”,在时代上大体处于《唐六典》和P.2504的同一时代,却和两者中“待制”不须阙字的记载相违背。而在天宝至贞元、元和之间的八世纪后半叶时间中,从《高力士墓志》至《高力士神道碑》的多方碑志均有平阙现象。

碑志中“待制”类官衔广泛出现阙字的现象,根本原因当然是当时的种种平阙规定,但具体到每方碑志,制作者书写时阙字的缘由,并非出于严格遵守的本意,或担心可能出现违规遭受处罚,而已经内化成为当时人(特别是官吏、士人阶层)书写文章时的习惯用法。广德元年(763)颜真卿撰并书的《臧怀恪碑》署衔中,“翰林待诏光禄卿李秀岩模勒”在“待”字前而非“诏”字前阙字,似乎在提示我们当时并不会因为“待诏”未阙而遭受处罚。而且如果书写者查看了平阙式之类的文书规定,对于“待制”这类明确提及的词汇,无论是不阙还是阙二字,都会直接掌握,而不会像现在看到的几乎均为阙一字的情况;而如果未能完全掌握或不能时时参考平阙式,书写者根据其“立法精神”和类推原则,将所有出现的“诏”和“制”均阙字,那么从结果上看,这就成为了唐人的习惯性书写。

同时从《唐六典》等文献已知,唐代平阙适用于公文书及相关文章的书写,那么当时私人设计并制作的碑志为何也要遵守?如元和二年(807)《王颜神道碑》 之类的文字应属亲友相托所撰书,并无官方之意,按上述规定似乎不必严格平阙;贞元十四年(798)王颜私人所作《中条山靖院道堂铭》显然也非公文,同样力图严守平阙,比如碑题作“中条山靖院道堂铭并序”,空两格应是因为“道”字而作阙字处理。笔者以为,这一方面是出于当时知识阶层书写时的一致习惯,另一方面,仿照公文书写、加以平阙的行为使碑志跨越了公私界限,令受到礼制束缚的私情获得了庄重谨严的设计感,从而使得平阙的实施中,官方与私人的差异并不明显。于是制作者在多种多样又可以长期保持原貌的文字载体——石刻中,看似在严苛、死板地遵守,实则在巧妙、灵活地书写。

四、平阙、书风与整碑设计

唐代碑志署衔中平阙的广泛应用,看似不符常规,反而合乎常理。因其在设计中所泛化表达的是对天地、神祇、皇帝等的尊敬,而非局限于个人私情。

与此“待制”类署衔常常现于一石的,还有翰林待诏们掌握的书法风格。宋人黄伯思曾在跋《集王圣教序碑》时,批评唐宋以来的翰林待诏多学此碑而成俗气的“院体”:

然近世翰林侍书辈多学此碑,学弗能至,了无高韵,因自目其书为“院体”。由唐吴通微昆弟已有斯目,故今士大夫玩此者少。然学弗至者自俗耳,碑中字未尝俗也。非深于书者不足以语此[29]。

罗丰先生进一步指出,唐代翰林待诏参与书写的行书墓志的书法风格高度相似,且多与皇室成员关系密切,而王羲之真迹拓本在皇家的传习与临摹,以及翰林待诏奉敕教授与书写,可能是院体书法流行的直接原因[23]。

如果将署衔平阙看作设计语言在文字上的形式体现,那么也可以把院体书风看作设计语言在图像上的形式表达。翰林待诏在使用院体风格书写碑志内容时,既是对王羲之行书的模仿与延续,又从实用角度加以衡量和强化。院体行书相较于《圣教序碑》的集字来说,点画更为单调,字里行间端正统一,明显便于习书、凿刻与推行。而这些特点,多半就是宋人斥为“了无高韵”的特征。然而在了解了其时代背景之后,反观院体所代表的社会群体和文化标准,可以发现与署衔阙字的设计相同,院体书风的选择也是发乎敬意又有所强化的习惯表现。私撰碑志延请翰林待诏等书家写篆,明显带有以皇家认可头衔来褒扬碑主、志主身份地位的倾向。

与此相类的是在唐代碑志制作中刻工署衔的选择与刊刻。程章灿先生、史睿先生曾分别指出同一刻工在不同碑志中有署官衔与郡望的不同,当是源自公私差异,即刻工是在履行职务还是私人服务[30-32]。在前期研究中,笔者已注意到署衔反映出的丧家心理诉求。在排比诸多刻工记载后认为,唐人在私家制作碑志时,延请相熟的官府刻工镌石,将撰人、书者、刻工官衔详细署明,反映了制作群体夸耀时人乃至后世的心理[24]。如果与前文所论平阙、院体作通盘考虑,可以一定程度地揭示出整体设计与制作唐代部分碑志时“向上看齐”的主观意识。

五、结语

碑志设计者的行为与意图,是设计史研究中需要关注和思考的重要方向。从上述个案中不难看出,文字的内容格式与图像的形制风格都有利于探究复杂的制作机制与环境。研究者应在文字的多义性与图像的模糊性中追求“整碑设计”之阐释的自如与他通,从而完成对设计史中典型文字、标准器物、线性叙事的再思考。