婚姻生育状况对劳动参与的影响研究*

王美艳

一、引言

随着人口年龄结构变化和老龄化水平提高,中国的劳动力短缺和劳动供给状况引起越来越多的关注。劳动参与和失业状况共同决定劳动年龄人口的利用程度(或者说劳动供给规模)。由于失业率的变化幅度相对有限,劳动供给规模主要取决于劳动年龄人口数量和劳动参与两个因素。中国总和生育率在1990 年代初已降至更替水平以下,并呈现不断下降趋势,劳动年龄人口数量也处于持续下降态势。近年来,中国为提高生育水平进行了一系列生育政策调整。①具体来说,生育政策调整包括2011 年实行双独二孩政策、2013 年实行单独二孩政策、2015 年实行一对夫妇可生育两个孩子政策、2021 年实行一对夫妇可生育三个孩子政策。但即便这些政策能够取得理想的效果,其对劳动年龄人口数量的效应呈现也还需要等待。由此,要增加劳动供给,当务之急是努力提高劳动参与。

女性,尤其是进入婚姻和生育后的女性,往往承担更多的家庭责任,从事更多的家务劳动。而恰恰相反,进入婚姻后的男性往往会减少家务劳动时间。②Suzanne Bianchi, Melissa Milkie, Liana Sayer, John Robinson, “Is Anyone Doing the Housework? Trends in the Gender Division of Household Labor”, Social Forces, vol.79, no.1, 2000, pp.191-228.一些女性在生育后退出劳动力市场,或者更多从事兼职和非全日制工作,或者选择自由度和灵活度更大的工作,或者工作时间更短等。诸多实证研究显示,生育对女性劳动参与具有显著的负向影响。③Sarah Avellar, Pamela Smock, “Has the Price of Motherhood Declined Over Time? A Cross-Cohort Comparison of the Motherhood Wage Penalty”, Journal of Marriage and Family, vol.65, no.3, 2003, pp.597-607.依此推理,中国致力于既提高生育水平又提高劳动参与率的努力,将难以取得令人满意的效果。但需要指出的是,中国生育率的下降过程与其他国家不同,它不仅受到经济社会发展一般规律性驱动力的影响,也受到严格的计划生育政策这个特殊驱动力的影响。因此,中国极低的生育率水平很可能包含着生育意愿受到抑制的历史影响。①蔡昉:《打破“生育率悖论”》,《经济学动态》2022 年第1 期。基于生育率特殊的下降过程,中国有潜力探索出一条独特的道路,在促进劳动参与尤其是女性劳动参与的同时,使得被抑制的生育意愿得到释放,实现生育率的反弹。利用严谨的实证模型分析劳动参与的影响因素,尤其是厘清婚姻和生育状况对女性和男性劳动参与的不同影响,将有助于作出更好的策略选择以促进劳动参与。

已有关于中国劳动参与状况的研究,根据内容大致可分为两类。一是分析中国劳动参与率的变化趋势。学者们的研究结论基本一致,即近年来劳动参与率呈现明显的下降趋势,女性劳动参与率的下降幅度更大,劳动参与率存在明显性别差距(都阳和贾朋,2018;许敏波和李实,2019)。②都阳、贾朋:《劳动供给与经济增长》,《劳动经济研究》2018 年第3 期。③许敏波、李实:《中国城镇劳动参与率的结构和趋势——基于家庭微观调查的证据》,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2019 年第1 期。二是探讨劳动参与的影响因素。李琴等(2014)发现,健康对城市中老年人劳动供给有明显影响。④李琴、雷晓燕、赵耀辉:《健康对中国中老年人劳动供给的影响》,《经济学(季刊)》2014 年第3 期。彭青青、李宏彬等(2017)研究表明,受教育水平越高的劳动力,劳动参与率也越高。⑤彭青青、李宏彬、施新政、吴斌珍:《中国市场化过程中城镇女性劳动参与率变化趋势》,《金融研究》2017 年第6 期。此外,还有其他一些因素也会影响劳动参与,如婚姻和生育状况、家庭结构和最低工资标准等。吴愈晓(2010)发现,1995 年婚姻对女性的就业决策没有任何影响,而2002 年婚姻对女性就业具有显著的负向影响。⑥吴愈晓:《影响城镇女性就业的微观因素及其变化:1995 年与2002 年比较》,《社会》2010 年第6 期。张川川(2011)研究表明,生育子女数量的增加会显著降低城镇已婚女性的劳动供给。⑦张川川:《子女数量对已婚女性劳动供给和工资的影响》,《人口与经济》2011 年第5 期。沈可等(2012)发现,多代同堂家庭结构便于老年父母协助女性料理家务,从而有效提高其劳动参与程度。⑧沈可、章元、鄢萍:《中国女性劳动参与率下降的新解释:家庭结构变迁的视角》,《人口研究》2012 年第5 期。马双等(2017)发现,最低工资标准每上涨10%,已婚女性劳动参与率显著增加1.86 个百分点。⑨马双、李雪莲、蔡栋梁:《最低工资与已婚女性劳动参与》,《经济研究》2017 年第6 期。

本研究的主要创新及贡献在于:首先,已有大部分研究利用的数据存在的共同特点是,样本对外来劳动力的代表性不足,得出的结果无法反映劳动力市场的全貌。国家统计局农民工监测调查数据显示,2022 年末在城镇居住的进城农民工达到13256 万人,是中国城市劳动力市场的重要组成部分。本研究使用的中国城市劳动力调查数据涵盖了城市劳动力全部群体,既包括城市本地人口,又包括外来人口,其中外来人口又被精准识别为城城迁移人口和乡城迁移人口。使用这项数据进行研究,能够反映城市劳动力市场的整体状况。其次,已有研究关于劳动参与的定义并不一致。一些研究将劳动力有工作(沈可等,2012)或处于就业状态(张川川,2011)定义为参与劳动力市场,否则为不参与。这与国际劳工组织关于劳动参与的定义不符。中国城市劳动力调查严格按照国际劳工组织的定义询问了劳动力的状态,利用该数据能够精准识别一个劳动力是处于就业、失业还是退出劳动力市场状态,进而计算准确的劳动参与率。最后,已有研究对女性和男性劳动参与影响因素的差异讨论较为欠缺,尤其是对婚姻和生育状况影响的探讨不够细致和深入。个别研究讨论了婚姻和孩子状况对女性就业和劳动供给的影响,但讨论的是就业状况而不是劳动参与状况,而且仅讨论了对女性的影响,使用的数据时间距现在也较远。本研究拟使用中国城市劳动力调查数据,描述近年来城市劳动力市场上劳动参与率的基本状况及其性别差距,分析劳动参与的影响因素,并考察婚姻和生育状况对女性和男性劳动参与率影响的差异。在实证分析的基础上,本研究将对如何促进女性劳动参与,尤其是在不妨碍生育率反弹的前提下促进女性劳动参与,提出具有现实性和针对性的解决方案。

二、中国城市劳动参与率状况

(一)数据

本研究使用2016 年中国城市劳动力调查数据进行分析。该调查覆盖上海、武汉、沈阳、福州、西安和广州6 个城市,调查中包含的信息丰富而细致,其中关于劳动力的人力资本特征、婚姻和生育状况、与工作相关特征和家庭特征等方面的信息,为本研究提供了坚实可靠的数据支撑。①关于该调查数据的详细介绍,参见王美艳:《新生代农民工的消费水平与消费结构:与上一代农民工的比较》,《劳动经济研究》2017 年第6 期。我们使用的是25—45 岁样本。将年龄下限设置为25 岁,是因为这个群体的绝大多数已经完成教育进入劳动力市场,或者是劳动力市场上的潜在劳动力。将年龄上限设置为45 岁,是为了使女性与男性劳动参与率有更强的可比性,因为男性退休年龄为60 岁,但女性退休年龄仅为50 岁(女干部为55 岁),50 岁之后大部分女性将退出劳动力市场,部分女性甚至未到退休年龄就提前退出劳动力市场。计算均使用样本权重。

(二)城市劳动参与率的基本状况及其性别差距

表1 显示,在城市劳动力市场上,女性劳动参与率显著低于男性,比男性低18.34 个百分点。将城市人口划分为城市本地人口、城城迁移人口和乡城迁移人口,三个群体的劳动参与率不存在太大差距,均在85%上下。对每个群体而言,女性的劳动参与率均显著低于男性。但三个群体间的劳动参与率性别差距相差较大,城市本地人口劳动参与率的性别差距远低于城城迁移人口和乡城迁移人口。随着受教育水平提高,女性和男性的劳动参与率均逐步提高。对于每一种受教育水平的劳动力而言,女性劳动参与率均显著低于男性。随着受教育水平的提高,性别劳动参与率差距逐步缩小。健康状况越好,女性和男性的劳动参与率均越高。对于健康状况差的劳动力而言,女性与男性的劳动参与率没有显著差异;对于健康状况一般和健康状况好的劳动力而言,女性劳动参与率均显著低于男性。

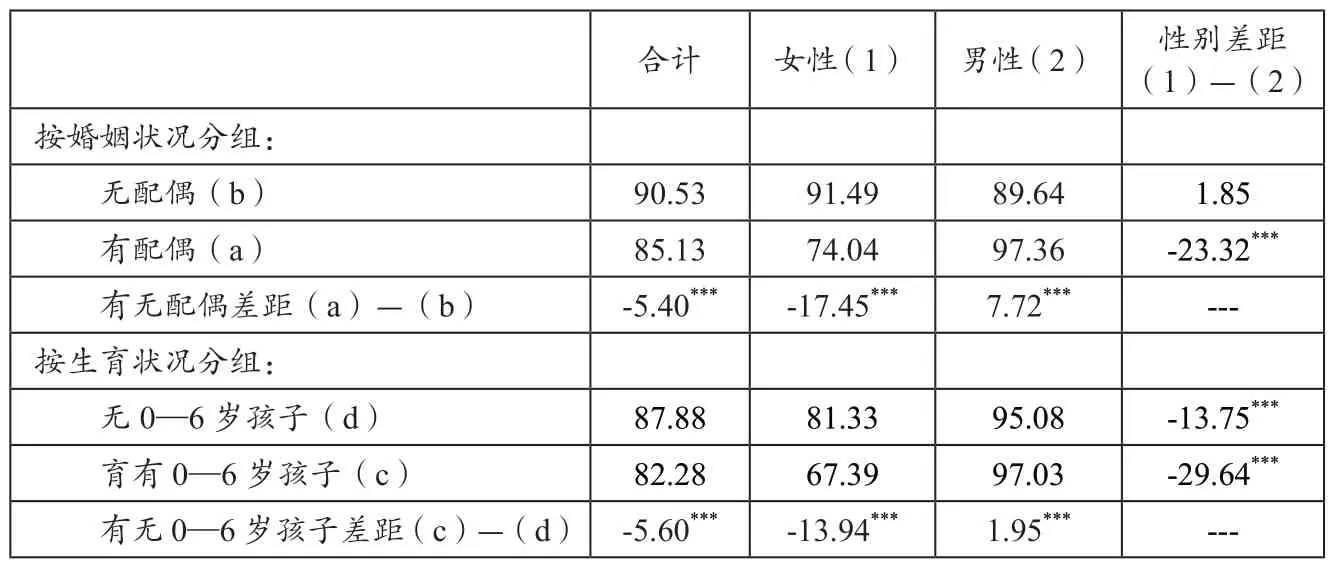

表2 显示,有配偶人群的劳动参与率显著低于无配偶人群。②我们将“未婚”“丧偶”和“离婚”三种婚姻状态均视为“无配偶”。对女性而言,有配偶人群的劳动参与率显著低于无配偶人群;对男性而言,有配偶人群的劳动参与率则显著高于无配偶人群。在无配偶人群中,女性与男性的劳动参与率没有显著差异;在有配偶人群中,女性劳动参与率显著低于男性。此外,育有0—6 岁孩子人群的劳动参与率显著低于无0—6 岁孩子人群。对女性而言,育有0—6 岁孩子人群的劳动参与率显著低于无0—6 岁孩子人群;对男性而言,育有0—6 岁孩子人群的劳动参与率则显著高于无0—6 岁孩子人群。在无0—6 岁孩子的人群中,女性劳动参与率显著低于男性;在育有0—6 岁孩子人群中,女性劳动参与率也显著低于男性。

表2 婚姻和生育状况与劳动参与率的关联

三、劳动参与的影响因素

(一)劳动参与模型设定

对于一个劳动力而言,其是否参与劳动力市场,是通过对参与和不参与劳动力市场的效用进行比较决定的。如果选择参与劳动力市场,其收入将由劳动收入和非劳动收入(可以为零)两部分组成。参与劳动力市场的效用可以表示为:

其中,Y表示劳动收入,N表示非劳动收入,T表示劳动时间,X表示影响效用的人口与社会经济变量的向量。

相应地,当选择不参与劳动力市场时,劳动收入和劳动时间均为零,收入仅由非劳动收入构成。此时,效用可以表示为:

对参与还是不参与劳动力市场的选择,将由以下函数决定:

(二)劳动参与模型估计结果

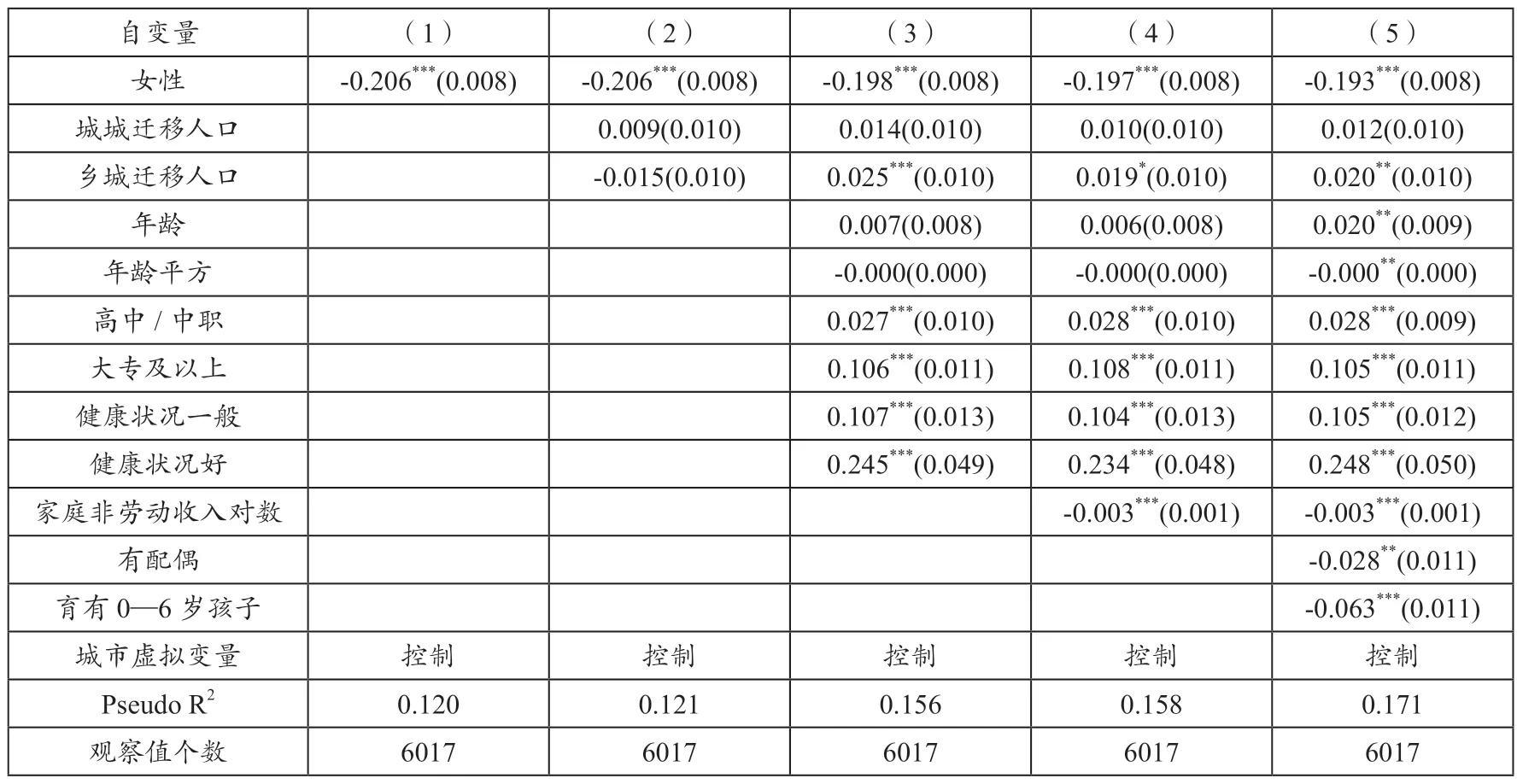

根据公式(5)的设定方式,我们利用Probit 模型估计了5 个回归结果。表3 为Probit 模型的回归结果,表中报告的是边际效应。模型(1)显示,与男性相比,女性更不可能参与劳动力市场,其参与劳动力市场的概率比男性低20.6%。模型(2)加入劳动力所属群体变量,未缩小劳动参与的性别差距。模型(3)加入人力资本特征变量后,性别变量系数的绝对值有较大幅度下降(从0.206 下降至0.198),表明人力资本缩小了劳动参与的性别差距。两个受教育水平虚拟变量的系数均显著为正,而且大专及以上的系数远大于高中/中职,表明受教育水平越高,劳动力参与劳动力市场的概率越高。两个反映健康状况的虚拟变量同样均显著为正,而且健康状况越好,参与劳动力市场的概率越高。模型(4)加入家庭非劳动收入对数后,性别变量系数的绝对值又有略微下降。家庭非劳动收入对数这一变量显著为负,表明家庭非劳动收入越多,劳动力参与劳动力市场的可能性越小。模型(5)加入婚姻和生育状况变量后,性别变量系数的绝对值又有一定程度的下降(下降至0.193)。这表明,女性参与劳动力市场的概率比男性低19.3%。婚姻和生育状况两个变量均显著,且系数均为负数。这表明,在控制其他变量的情况下,与无配偶的劳动力相比,有配偶的劳动力更不可能参与劳动力市场;与无0—6 岁孩子的劳动力相比,育有0—6 岁孩子的劳动力更不可能参与劳动力市场。

表3 劳动参与的影响因素(Probit 模型估计)

(三)婚姻和生育状况对女性和男性劳动参与影响的差异

我们进一步考察婚姻和生育状况对女性和男性劳动参与的影响是否存在差异,在模型中加入性别变量与婚姻生育状况变量交叉项进行估计。首先,考察婚姻状况对女性和男性劳动参与的影响差异,模型设定如下:

其次,考察生育状况对女性和男性劳动参与的影响差异,模型设定如下:

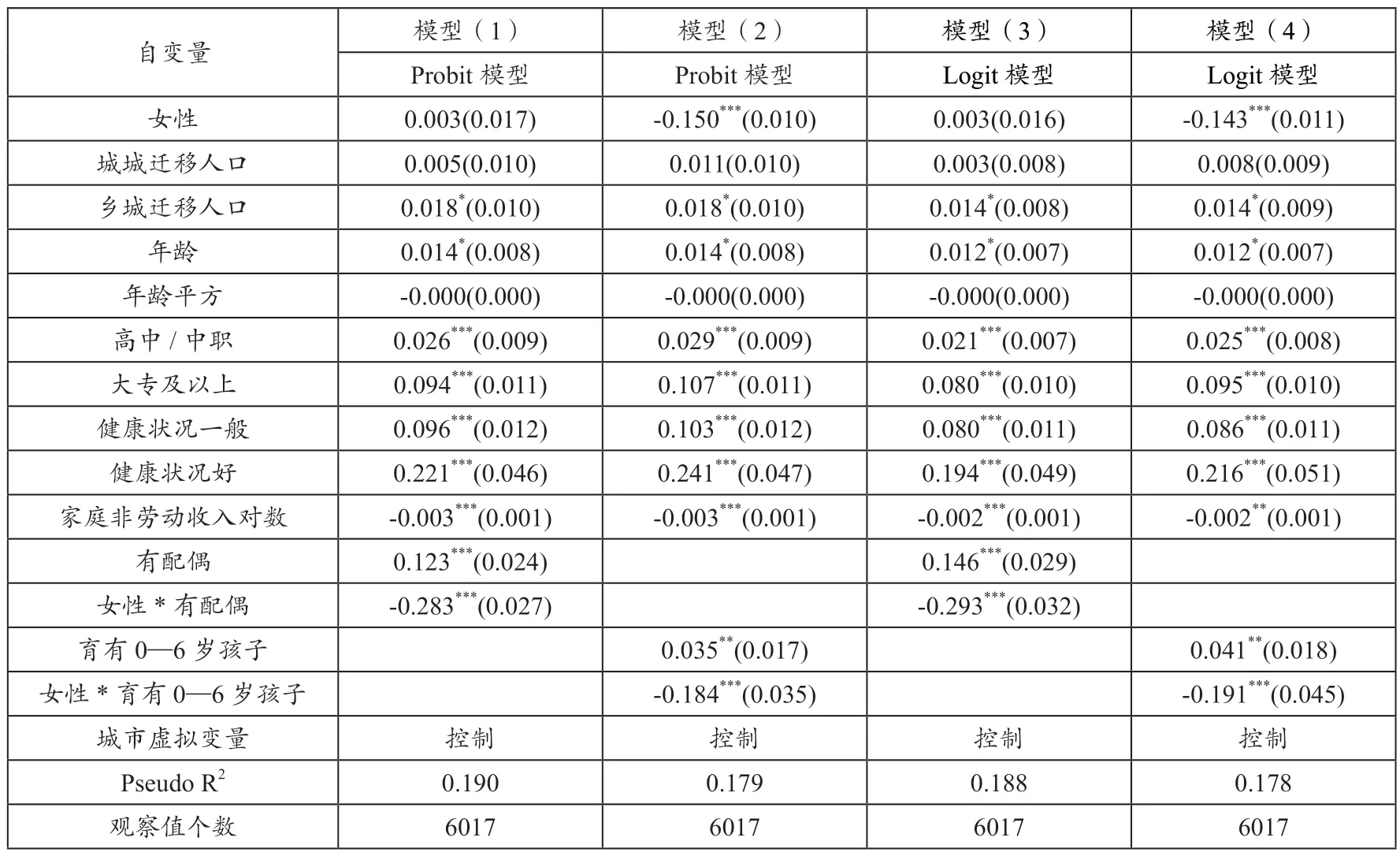

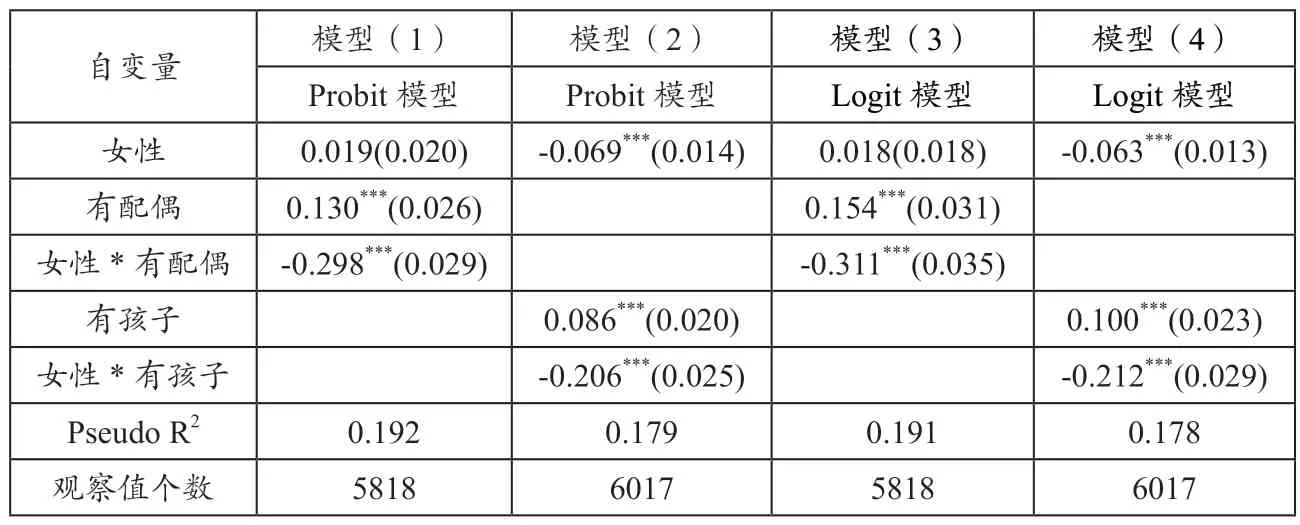

根据公式(6)和(7)的设定,我们仍然利用Probit 模型进行估计。表4 为回归结果(边际效应),模型(1)加入式(6)中的变量,以此考察婚姻状况对女性和男性劳动参与的影响是否存在差异。结果显示,性别与婚姻状况的交叉项显著。对女性而言,与无配偶的女性相比,有配偶的女性参与劳动力市场的概率低16.0%;对男性而言,与无配偶的男性相比,有配偶的男性参与劳动力市场的概率高12.3%。

表4 婚姻和生育状况对女性和男性劳动参与影响的差异

模型(2)加入式(7)中的变量,以此考察生育状况对女性和男性劳动参与的影响是否存在差异。估计结果显示,性别与生育状况交叉项显著。对女性而言,与无0—6 岁孩子的女性相比,育有0—6 岁孩子的女性参与劳动力市场的概率低14.9%;对男性而言,与无0—6 岁孩子的男性相比,育有0—6 岁孩子的男性参与劳动力市场的概率高3.5%。

以上结果表明,婚姻和生育状况对女性和男性劳动参与的影响相反。有配偶的女性参与劳动力市场的概率低于无配偶的女性,有配偶的男性参与劳动力市场的概率高于无配偶的男性;育有0—6 岁孩子的女性参与劳动力市场的概率低于无0—6 岁孩子的女性,育有0—6 岁孩子的男性参与劳动力市场的概率高于无0—6 岁孩子的男性。

模型(1)和(2)使用的是Probit 模型。我们也利用Logit 模型进行了估计,模型(3)和(4)同样报告的是边际效应。可发现,两种模型的回归结果非常类似,这反映了回归结果较为稳健。

(四)稳健性检验

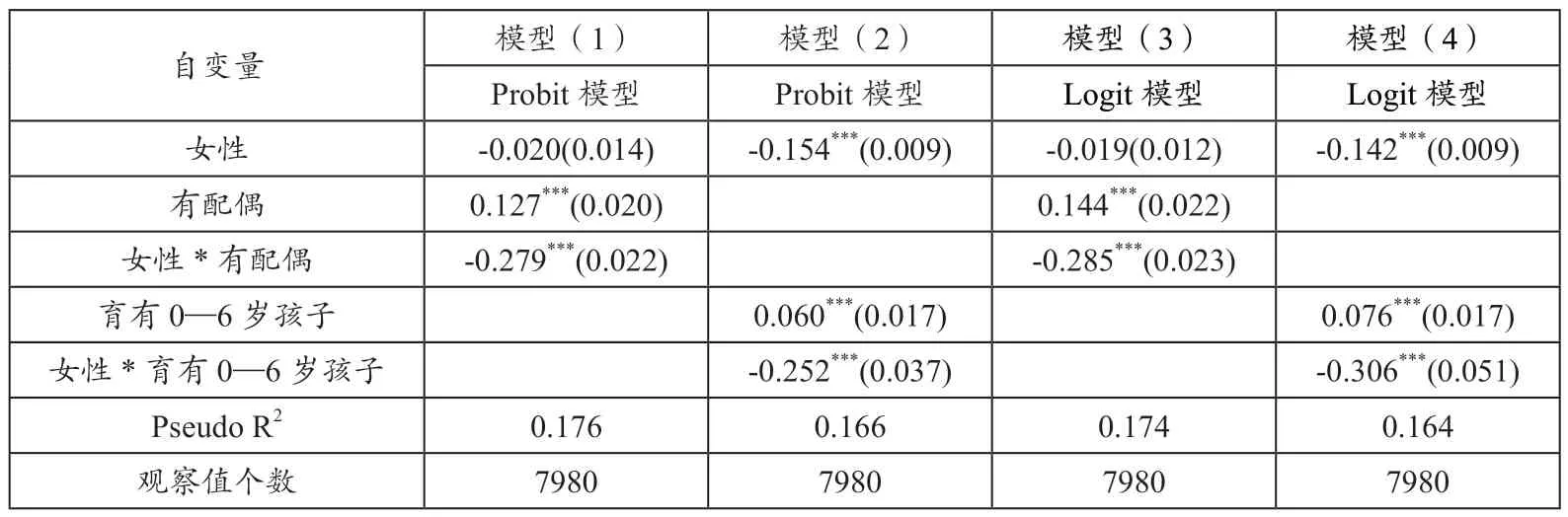

1.扩展样本。我们将回归使用的样本年龄从25—45 岁扩展至20—50 岁,模型中的变量设置不变,再次估计模型,这相当于从样本扩展的角度进行稳健性检验。估计结果见表5(边际效应)。①限于篇幅,表中其他变量的结果未列出,感兴趣的读者可向作者索取。在模型(1)和(2)中,交叉项均显著。对女性而言,与无配偶的女性相比,有配偶的女性参与劳动力市场的概率低15.2%;对男性而言,与无配偶的男性相比,有配偶的男性参与劳动力市场的概率高12.7%。对女性而言,与无0—6 岁孩子的女性相比,育有0—6 岁孩子的女性参与劳动力市场的概率低19.2%;对男性而言,与无0—6 岁孩子的男性相比,育有0—6 岁孩子的男性参与劳动力市场的概率高6.0%。模型(3)和(4)的结果与模型(1)和(2)大致相同,且均与样本扩展前类似,表明模型具有较强的稳健性。

表5 劳动参与的模型估计(扩展样本)

2.替换变量。前面分析将婚姻状况分为“有配偶”和“无配偶”两种状态,其中“无配偶”包括“未婚”“丧偶”和“离婚”。尽管“丧偶”和“离婚”也被视为“无配偶”,但其与“未婚”相比存在差异。此处,我们把“丧偶”和“离婚”排除在外,仅将“未婚”视为“无配偶”状态,再次估计模型,以考察回归结果的稳健性。关于生育状况,前面分析将其分为“育有0—6 岁孩子”和“无0—6 岁孩子”两种状态。然而,不论年龄大小,孩子都可能会长期影响一个人的劳动参与,而不仅仅是只有0—6 岁孩子才可能影响家庭成员的劳动参与。此处,我们将生育状况设置为“有孩子”和“无孩子”两种状态,观察其对劳动参与的影响,以考察回归结果的稳健性,回归结果见表6(边际效应)。①限于篇幅,表中其他变量的结果未列出,感兴趣的读者可向作者索取。在模型(1)和(2)中,交叉项均显著。对女性而言,与无配偶的女性相比,有配偶的女性参与劳动力市场的概率低16.8%;对男性而言,与无配偶的男性相比,有配偶的男性参与劳动力市场的概率高13.0%。对女性而言,与无孩子的女性相比,有孩子的女性参与劳动力市场的概率低12.0%;对男性而言,与无孩子的男性相比,有孩子的男性参与劳动力市场的概率高8.6%。模型(3)(4)的结果与模型(1)(2)大致相同,且均与替换变量前类似,表明模型具有较强的稳健性。

表6 劳动参与的模型估计(替换变量)

四、异质性分析

(一)不同劳动力群体劳动参与的模型估计

我们对城市本地人口、城城迁移人口和乡城迁移人口劳动参与的决定,分别估计了Probit 模型,见表7(边际效应)。②限于篇幅,表中其他变量的结果未列出,感兴趣的读者可向作者索取。关于婚姻生育状况对女性和男性劳动参与的影响,三个群体的回归结果既有相同点,又有不同点。相同点在于,对三个群体而言,有配偶的女性参与劳动力市场的概率低于无配偶的女性,育有0—6 岁孩子的女性参与劳动力市场的概率低于无0—6 岁孩子的女性。不同点在于,对于城市本地人口和乡城迁移人口而言,有配偶的男性参与劳动力市场的概率高于无配偶的男性;对于城城迁移人口而言,有配偶的男性参与劳动力市场的概率与无配偶的男性没有显著差异;对于城市本地人口而言,育有0—6 岁孩子的男性参与劳动力市场的概率高于无0—6 岁孩子的男性;对于城城迁移人口和乡城迁移人口而言,育有0—6 岁孩子的男性参与劳动力市场的概率与无0—6 岁孩子的男性没有显著差异。

表7 不同劳动力群体劳动参与的模型估计

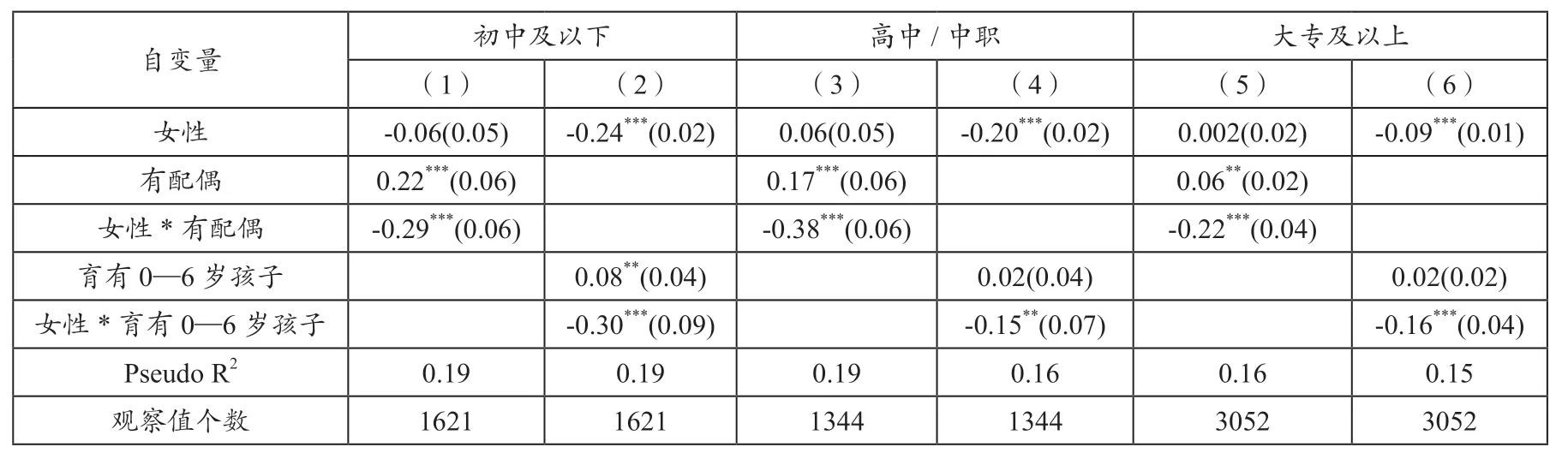

(二)不同受教育水平群体劳动参与的模型估计

根据对三种受教育水平群体劳动参与的决定,我们分别估计了Probit 模型,估计结果见表8(边际效应)。③限于篇幅,表中其他变量的结果未列出,感兴趣的读者可向作者索取。关于婚姻和生育状况对女性和男性劳动参与的影响,三个群体的回归结果同样既有相同点,又有不同点。相同点在于,对三个群体而言,有配偶的女性参与劳动力市场的概率低于无配偶的女性,有配偶的男性参与劳动力市场的概率高于无配偶的男性;育有0—6 岁孩子的女性参与劳动力市场的概率低于无0—6 岁孩子的女性。不同点在于,对于初中及以下受教育水平的劳动力而言,育有0—6 岁孩子的男性参与劳动力市场的概率高于无0—6 岁孩子的男性,而对于高中/中职和大专及以上的劳动力而言,育有0—6 岁孩子的男性参与劳动力市场的概率与无0—6 岁孩子的男性没有显著差异。

表8 不同受教育水平群体劳动参与的模型估计

五、主要结论和政策建议

本研究使用丰富翔实的城市劳动力调查数据,描述中国城市劳动力市场上劳动参与率的基本状况及其性别差距,分析劳动参与的影响因素,并考察了婚姻生育状况对女性和男性劳动参与影响的差异。研究发现,对女性而言,与无配偶的女性相比,有配偶的女性参与劳动力市场的概率低16.0%;对男性而言,与无配偶的男性相比,有配偶的男性参与劳动力市场的概率高12.3%。对女性而言,与无0—6 岁孩子的女性相比,育有0—6 岁孩子的女性参与劳动力市场的概率低14.9%;对男性而言,与无0—6 岁孩子的男性相比,育有0—6 岁孩子的男性参与劳动力市场的概率高3.5%。

这些结果表明,在中国城市劳动力市场上,家庭(婚姻和生育状况)是劳动参与性别差距产生的重要根源之一。这与美国、欧洲等的状况类似。女性的家庭责任更多表现在照料子女,而男性则更多体现在挣取收入以养家糊口。相当数量的女性为了照顾家庭,尤其是照料和养育子女,在结婚和生育后不得不暂时甚至永久退出劳动力市场。中国的托幼服务体系尚不健全,婴幼儿照料给女性带来了较大的负担。2021 年以来,“全面三孩”政策的实施使得女性面临更大的育儿和照料压力。如果托幼服务体系得不到明显改观,女性劳动参与率可能进一步下降,与男性劳动参与率的差距持续扩大。

实际上,提高生育水平与提高女性劳动参与并行不悖,以下做法可能有助于实现这一目标:一是大力完善婴幼儿照料和托幼服务体系,减轻家庭尤其是女性的育儿和照料负担。党的二十大报告提出,“建立生育支持政策体系,降低生育、养育、教育成本”。做好生育政策与相关经济社会政策的配套衔接,并不断健全婴幼儿照护体系,将有望在促进女性劳动参与的同时实现生育率反弹。二是要提高全社会的性别平等观念,努力促进性别平等。让男性承担更多的家务劳动、育儿和照料家庭等责任,实现家庭内部夫妻之间的公平。新近的一项国际研究表明,对于低生育率国家而言,如果在实现很高的人类发展水平的同时还能够满足性别平等这个条件,生育率可望实现适度反弹。①United Nations, “World Population Prospects: the 2019 Revision”, United Nations Population Division, Department of Economic and Social Affairs/United Nations Population Division, 2019.女性劳动参与率的提高本身就是性别平等的重要体现之一。