基层治理视角下乡村公共文化空间重构对居民幸福感的影响研究*

蔡晓梅 何 洁

一、问题的提出

党的二十大报告明确了中国式现代化的本质要求,其中一个重要方面是“实现全体人民共同富裕”并提出到2035 年实现“人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”。①习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告(2022 年10 月16 日)》,北京:人民出版社,2022 年,第23-24 页。共同富裕意味着经济发展和人的全面发展双重目标的实现,以及物质文明和精神文明相协调。从全面小康到共同富裕,最广泛最深厚的基础在乡村,最艰巨最繁重的任务在乡村。为此,早在党的十九大报告中,习近平总书记就提出了乡村振兴战略,并提出了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。②习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告(2017 年10 月18 日)》,北京:人民出版社,2017 年,第32 页。乡村公共文化空间建设历来是乡村治理的重要实践,对乡村文化振兴有着重要的作用。乡村公共文化空间是公共文化服务体系的载体,是实现乡村公共文化服务公益性、基本性、便利性与均等性以及建设宜居宜业和美乡村的关键途径。党的二十大报告继续强调“全面推进乡村振兴”,要扎实推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。然而随着中国城镇化的推进,乡村人口大量流出,乡村“空心化”严重,乡村公共文化空间弱化导致乡村文化供需矛盾突出,①陈波、李婷婷:《城镇化加速期我国农村公共文化空间再造:理论与模式构建》,《艺术百家》2015 年第6 期。进而在乡村治理的过程中无法形成合力、凝聚“民心”,也无法从根本上实现乡村的高质量振兴。因此,因地制宜重构乡村公共文化空间,一方面要吸引村民、乡贤以及外来人员“实心化”乡村;另一方面要留住乡愁,让远在他乡的村民有情感寄托的场所,有为家乡贡献财富与智慧的空间与土壤。要达成这些目标,需要乡村治理作为基本保障。所以,基于基层治理视角的乡村公共文化空间重构不仅是缓解乡村文化供需矛盾的重要举措,也是“基本实现国家治理体系和治理能力现代化”的基础内容,更是各级政府扎实推进共同富裕、改善人民生活品质,让人民更有获得感、幸福感与安全感的工作重点。

乡村公共文化空间重构经历了自发生成、政府主导和共建共享三个阶段,在这个过程中,其基层治理功能也相应的清晰化,进一步明确了其作为实施乡村治理与乡村振兴的重要抓手的作用。②耿达:《乡村公共文化空间的生成机制与发展路径——基于扎根理论的云南和顺图书馆的案例研究》,《中国农村观察》2019 年第5 期。特别是在经济发达的乡村,文化治理成为乡村基层治理的核心与关键。因此,乡村公共文化空间重构的过程、效应以及机制等问题成为理论界与实务界迫切需要解决的议题。乡村公共文化空间是维系乡村秩序的纽带,发挥着基层治理的作用。③陈波:《公共文化空间弱化:乡村文化振兴的“软肋”》,《人民论坛》2018 年第21 期。乡村公共文化空间重构,是以传统空间为载体、注入现代文化内涵的行动,旨在满足人们与时俱进的精神文化需要、重建乡村精神家园,从而提升居民幸福感。居民幸福感不仅包括个体生活质量与生活状态的满足,还强调个体潜能实现的心理满足,④彭怡、陈红:《基于整合视角的幸福感内涵研析与重构》,《心理科学进展》2010 年第7 期。这是美好生活的核心要义。近年来,乡村公共文化空间重构实践使传统文化空间功能得以活化拓展,有效优化了乡村基层公共文化服务供给,解决了乡村文化供需矛盾,提升了基层治理效能。⑤贺一松、王小雄等:《乡村振兴视域下农村传统公共文化空间的复兴与重构 ——基于江西莲花县村落祠堂的调研》,《农林经济管理学报》2019 年第6 期。融入现代文化的乡村公共文化空间可以丰富居民日常文化生活,为提升居民幸福感带来了极大可能。⑥蔡晓梅、朱竑:《新时代面向美好生活的日常生活地理与城乡休闲——“生活地理与城乡休闲”专栏解读》,《地理研究》2019 年第7 期。

关于乡村公共文化空间现有研究的主流观点,多是基于文化场景理论探讨当代乡村公共文化空间的组成与功能,⑦傅才武、侯雪言:《当代中国农村公共文化空间的解释维度与场景设计》,《艺术百家》2016 年第6 期。祠堂公共文化空间的“活化”途径等。这一观点视公共文化空间为文化容器,关注其对居民生活幸福感的积极影响,⑧Sanna Ala-Mantila, Jukka Heinonen, Seppo Junnila, et al., “Spatial Nature of Urban Well-being”, Regional Studies,vol.52, 2018.但忽略了乡村公共文化空间内在的治理属性,对乡村公共文化空间重构的核心维度以及作用效能缺乏全面的认识,阻碍了乡村公共文化空间重构何以提升居民幸福感的机理研究,无法破译共同富裕征途上乡村居民的幸福密码。在此基础上,本文将基于基层治理视角,通过典型案例研究,旨在回答新时代乡村公共文化空间重构的维度,乡村公共文化空间重构影响居民幸福感的边界效应以及乡村公共文化空间重构影响居民幸福感的作用机制。

二、文献综述

(一)乡村基层治理与居民幸福感

乡村基层治理是国家治理和社会治理的重要内容。以乡村为基本单元,乡村基层治理通过解决人的精神思想、社会管理和公共服务三个关键问题建立良好的乡村社会秩序,为乡村振兴提供保障。⑨秦中春:《乡村振兴背景下乡村治理的目标与实现途径》,《管理世界》2020 年第2 期。乡村基层治理主要围绕治理主体、机制与效能展开探讨:乡村基层治理主体强调中国共产党的领导和人民政府的管理的核心力量,⑩王浦劬、汤彬:《基层党组织治理权威塑造机制研究——基于T 市B 区社区党组织治理经验的分析》,《管理世界》2020 年第6 期。在此基础上政府与乡村联动并逐渐建立共治体系,形成了以基层党组织和政府为核心,以村民参与为基础,①赵晓峰、马锐:《乡村治理的理论创新及其实践探索——“落实乡村振兴战略,推进乡村治理体制机制创新”研讨会综述》,《中国农村经济》2019 年第2 期。以乡贤和精英为纽带,②张兴宇、季中扬:《新乡贤参与农村社区治理的路径和实践方式——基于社会关系网络的视角》,《南京社会科学》2020 年第8 期。以外来移民与游客为补充的多元主体治理框架。乡村基层治理机制可以概括为法治、自治与德治的结合。“法治”治理机制强调正式制度的约束,“自治”和“德治”治理机制,是依靠“熟人社会”、宗族、民间信仰提供的规范和价值观,通过社会网络的关系互动而对个体和群体产生约束。③任弢:《21 世纪以来中国乡村基层治理研究回顾与前瞻》,《人文杂志》2020 年第7 期。治理机制的相互嵌入有利于形成持续的乡村善治。乡村基层治理效果体现为树立良好的公民意识;促进合作、化解矛盾、促进乡村和谐稳定;提供高水平的社会公共服务,提高资源配置效率。研究显示,乡村多元主体治理能有效化解基层纠纷、降低冲突风险,④侯麟科、刘明兴等:《双重约束视角下的基层治理结构与效能:经验与反思》,《管理世界》2020 年第5 期。提升村民满意度,帮助乡村脱贫和增加居民收入。⑤贾俊雪、秦聪:《农村基层治理、专业协会与农户增收》,《经济研究》2019 年第9 期。除了物质生活水平的提升,人民的获得感、安全感和幸福感也是基层治理的目的。因此乡村基层治理效能更深层次的目标在于提升人民幸福感。

幸福感包含人民的生活幸福感和心理幸福感两层内涵。生活幸福感是基于享乐主义(hedonic)而提出的,强调个体对生活质量的主观感知与评价;⑥Ed Diener, Ernkook M.Suh, Richard E.Lucas, et al., “Subjective Well-Being: Three Decades of Progress”, Psychological Bulletin, vol.125, no.2, 1999.心理幸福感是基于幸福论(eudaimonia)而提出的,强调个体潜能的开发,表现为个体愉悦的心理状态,包括对自主、目标实现、个体成长、积极的关系等的感知。⑦Thomas A.Wright and Russell Cropanzano, “The Role of Psychological Well-Being in Job Performance”, Organizational Dynamics, vol.33, no.4, 2004.随着生活幸福感和心理幸福感逐渐从分离走向融合,居民幸福感包括生活需求和心理需要的双重满足而体验到的愉悦。⑧P.Alex Linley, John Maltby, Alex M.Wood, et al.“Measuring Happiness: The Higher Order Factor Structure of Subjective and Psychological Well-being Measures”, Personality & Individual Differences, vol.47, no.8, 2009.幸福感是主观和客观因素共同影响下的体验,个体生活环境对幸福感的影响非常显著。⑨廉威、苏竣:《公共支出的公众幸福感影响——基于发达国家与非发达国家的实证比较研究》,《经济问题》2020年第5 期。随着关于幸福感的研究从关注经济环境逐渐转向关注社会文化环境,人们越来越清晰地认识到幸福感与精神文化生活质量之间的密切联系,满足居民精神文化需求的基层治理越来越重要。研究表明,乡村基层治理可以提升居民幸福感,但是缺乏对具体的基层治理实践的分析。乡村公共文化空间是推进基层治理能力现代化的重要途径。因此,乡村公共文化空间重构是实施基层治理的重要抓手,不仅可以实现公共空间的物理功能发挥,还有利于凝聚情感,是基层情感治理的集中体现。⑩曾莉、周慧慧等:《情感治理视角下的城市社区公共文化空间再造——基于上海市天平社区的实地调查》,《中国行政管理》2020 年第1 期。乡村既传统又现代、既开放又封闭,有不同于城市社区的治理逻辑。乡村公共文化空间重构作为乡村基层治理实践,有利于打通国家治理的“最后一公里”,解决“人民美好生活的需要和不平衡不充分的矛盾在乡村最为突出”的问题,从而进一步回答“如何让居民更幸福”的问题。

(二)乡村公共文化空间重构与地方依恋

乡村公共文化空间是乡村居民日常活动、交流的场所,包括传统的公共空间和村民自主形成的公共空间,如祠堂、村庙、村民集体开会的公房、公用的客堂等。⑪牛文斌:《从“一姓一祠”到“六姓共祠”:小白井村公共空间变迁的社会文化阐释》,《思想战线》2020 年第4 期。随着时代的发展,乡村公共文化空间建设已成为乡村基层治理的重要实践。传统乡村公共文化空间需要注入新的文化内涵、重构乡村居民的精神家园,进而建立文化自信。经典的空间生产理论认为,空间由社会力量构成,是权力产生的基础,同时兼具情感意义。空间的生产与重构体现了物质、权力与情感的交织与变迁。①冯健、赵楠:《空心村背景下乡村公共空间发展特征与重构策略——以邓州市桑庄镇为例》,《人文地理》2016年第6 期。空间与地方依恋紧密相关。当空间被赋予情感时,则会成为地方,并建立人和地的情感和心理联系。地方依恋集中体现为人地之间的情感联系,是指个体基于情感、认知、行动的纽带形成的对某一特殊意义地方的依恋,包括情感认同与功能依赖。②朱竑、刘博:《地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示》,《华南师范大学学报(自然科学版)》2011 年第1 期。情感认同强调个体与地方的一致性,是个体对地方的文化、价值观、思维模式与行为规范的一致和认可而形成的个体对地方的心理归属感;地方依赖强调的是个体对地方功能上的依靠。③Paul Morgan, “Towards a Developmental Theory of Place Attachment”, Journal of Environmental Psychology, vol.30,no.1, 2010.地方依恋通常基于地方象征、空间与集体记忆产生,④黄向、吴亚云:《地方记忆:空间感知基点影响地方依恋的关键因素》,《人文地理》2013 年第12 期。传统乡村公共文化空间通常是地方的典型象征,也是村民进行文化活动、沟通、交流的特定场所,承载了乡村的集体记忆,形成了个体的地方归属与情感依赖。⑤Marieke vander Star and Cody Hochstenbach, “Continuity among Stayers: Levels, Predictors and Meanings of Place Attachment in Rural Shrinking Regions”, Journal of Rural Studies, vol.96, 2022.乡村公共文化空间重构,实际上是凸显乡村传统的文化象征、维系文化空间并强化集体记忆,因此对居民的地方依恋有积极影响。过往研究发现,乡村公共文化空间重构与居民的地方依恋紧密相关,但对于这一作用关系还缺乏深入分析。因此需要在全面认识乡村公共文化空间维度的基础上,分析乡村公共文化空间重构对居民地方依恋的影响。

(三)地方依恋与居民幸福感

提高居民幸福感是乡村基层治理的目标。⑥贺雪峰:《乡村治理中的公共性与基层治理有效》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2023 年第1 期。地方依恋是实现这一目标的关键机制。地方依恋体现了个体对空间产生的认知和情感,可以满足个体生活需要和心理需要而提升幸福感。一方面,地方依恋通过促进个体对生活环境的依赖从而增进幸福感。⑦Coring Bogdan, Liliane Rioux and Valeria Negovan, “Place Attachment, Proactive Coping and Well-being in University Environment”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.33, no.1, 2012.地方依恋越高,则人们的心理舒适感与安全感越强,并愿意留在所依恋的地方,因此可以增加幸福感与地方忠诚。⑧Wang Yaochin, Liu Chyong Ru, Huang Wenshinng, et al., “Destination Fascination and Destination Loyalty: Subjective Well-Being and Destination Attachment as Mediators”, Journal of Travel Research, vol.59, no.3, 2019.另一方面,地方依恋通过满足个体的心理需要而提升幸福感,地方依恋可以使个体从地方寻找意义和安全感,因此有利于提高幸福感。⑨王舒媛、白凯:《西安回坊旅游劳工移民的地方依恋与幸福感》,《旅游学刊》2017 年第10 期。现有研究围绕地方依恋与居民幸福感的关系展开了诸多讨论,这些分析为乡村公共文化空间重构如何影响居民幸福感的研究提供了基础。

三、探索性案例分析

本文通过探索性案例研究,基于治理视角分析乡村公共文化空间重构的核心维度,探讨这些维度影响居民幸福感效应的边界以及如何经由地方依恋而影响乡村居民幸福感,从而建立乡村公共文化空间重构影响居民幸福感的作用机制模型。

(一)数据来源

本文的理论模型建构主要基于文献梳理和实地走访获得的第一手资料。课题组于2020 年12 月3 日对佛山市“祠堂+文化”30 个示范点中的4 个示范村展开预调研,走访政府工作成员、村干部和部分村民,初步了解“祠堂+文化”示范点的基本情况和发展现状。选择“祠堂+文化”示范点作为乡村公共文化空间的案例地,主要基于以下原因:第一,民间祠堂作为农村祭祀祭奠、议论村务、兴学公益和文化活动的重要场所,历来是中国乡村文化振兴和乡村基层治理的重要载体,是乡村公共文化空间中极其重要的空间代表;第二,以祠堂为代表的乡村公共空间经历了由盛到衰,再到活化的变迁过程,是当代乡村重建中重要的部分,其变迁与建构对于乡村振兴、乡村基层治理具有典型意义;第三,佛山市三水区“祠堂+文化”乡村公共文化空间建设是“党建引领基层文化治理”的试验典范,已经形成品牌,盛名远播;第四,佛山市位于经济活跃的珠三角地区,临近广州、深圳,人口流动频繁,其乡村兼有封闭性和开放性,形成了本地人口和外来移民相互融合的特征,乡村公共文化空间具有典型性和代表性。

确定案例地后,课题组在2020 年12 月至2021 年2 月间,随机走访了共63 名受访者(包括中10名政府工作人员、44 名村民、9 名外来人员),每位受访者访谈时间约为30—90 分钟。通过内容整理分析发现,最后1 名政府工作人员受访者访谈记录与前9 名内容重复,最后4 名村民受访者访谈记录与前40 名内容重复,最后2 名外来人员受访者访谈记录与前7 名内容重复,已无法形成新的理论范畴,访谈内容达到饱和,访谈结束。在写作过程中,发现流动人口特别是在外地工作的本地村民和游客的访谈不够全面,课题组在2021 年1 月1—3 日再次深入案例地,共补充访谈了10 名在外工作的本地村民和18 名游客,并将访谈文本一并纳入案例编码。

(二)案例编码

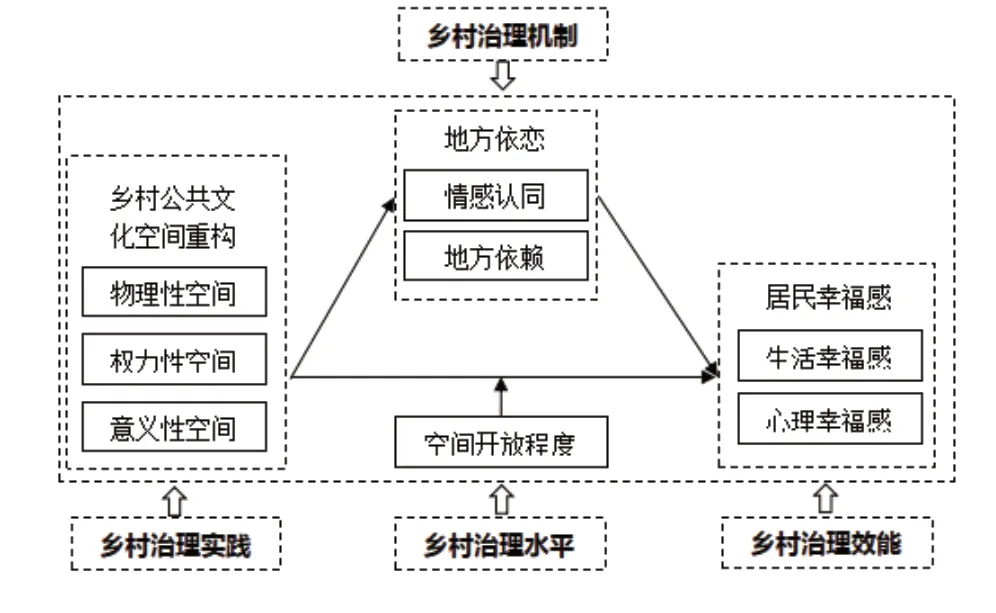

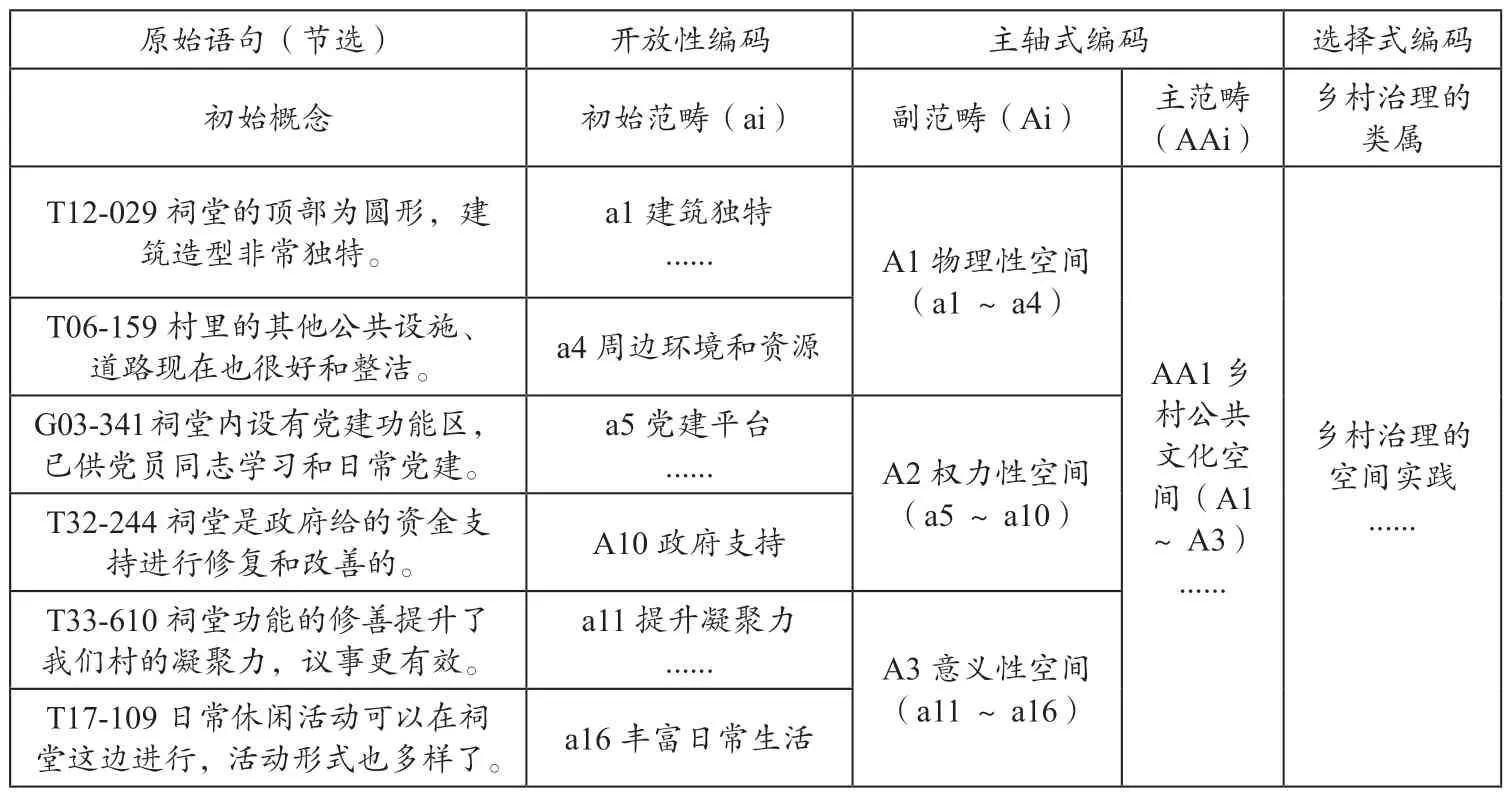

本文运用扎根理论的研究方法,通过Nvivo11 软件对全部访谈资料进行逐级编码,主要包括3 个层次的编码。开放性编码:在进行各级编码前,先将资料按照不同类型的受访人员进行编码,提炼出649条原始语句,并最终形成了建筑独特、祠堂修复、设施增设、周边资源和环境等41 个初始范畴,用ai 标注。主轴式编码:基于开放性编码继续发现资料中不同部分的内在联系,并由此建立概念类属之间的各种关联。共形成本文10 个副范畴(Ai)和4 个主范畴(AAi)(编码过程示例见表1)。其中,副范畴为物理性空间、权力性空间、意义性空间、情感认同、地方依赖、物理性空间的开放、权力性空间的开放、意义性空间的开放、生活幸福感和心理幸福感;主范畴为乡村公共文化空间、地方依恋、空间开放程度和幸福感(表1)。选择式编码:经过开放性编码和主轴式编码的汇总分析,形成了乡村公共文化空间、地方依恋、空间开放程度和幸福感这4 个主范畴以及每个主范畴所涵盖的主要测量维度。基于乡村基层治理的重要背景和意义,研究建立了4 个核心范畴与乡村基层治理的类属关系。其中,乡村公共文化空间是乡村基层治理的具体实践,空间开放程度是乡村基层治理的水平呈现,地方依恋是乡村基层治理的作用机制,幸福感是乡村基层治理的效能体现。此外,研究还重点确立了乡村公共文化空间基于地方依恋和空间开放程度对村民幸福感影响效应关系的主逻辑(图1)。

图1 理论模型

表1 编码过程示例

研究结果显示,乡村公共文化空间包括物理性空间、权力性空间、意义性空间3 个主要维度;地方依恋包括情感认同、地方依赖2 个维度;空间开放程度包括物质性空间的开放、权力性空间的开放和意义性空间的开放;幸福感包括生活幸福感和心理幸福感。乡村公共文化空间是影响村民幸福感的空间载体,而地方依恋是影响村民幸福感的情感桥梁,是传导乡村公共文化空间到幸福感之间的中间力量,空间开放程度是乡村公共文化空间影响居民幸福感的调节变量。因此,从乡村基层治理视角打开乡村公共文化空间影响居民幸福感的黑箱,既与乡村公共文化空间的多元维度与开放程度紧密联系,也与主体对地方的情感要素紧密相关。

(三)信度检验

为保证编码结果有效可靠,文本资料由课题组4 名研究者分别编码,再将4 套编码进行比对、讨论与修正。根据Boyatzis(1998)编码信度计算公式,得到4 名研究者的相互同意度为0.791,信度为0.842,达到了大于0.70 的要求,说明编码结果具有较高的可信度。

四、结论与启示

乡村公共文化空间重构是乡村基层治理的重要实践,承载了乡村基层治理的职能。秉承列斐伏尔空间生产理论的基本观点,乡村公共文化空间不是一个文化的简单容器,而是社会性的、有价值判断的空间。本文进一步拓展了原有公共空间的理论意涵。①William Holy-Hasted and Brendan Burchell, “Does Public Space Have to Be Green to Improve Well-being? An Analysis of Public Space Across Greater London and Its Association to Subjective Well-being”, Cities, vol.125, 2022.基层治理视角下的乡村公共文化空间重构包括物理性空间、权力性空间和意义性空间三个核心维度的重构,它们的变化展演了乡村振兴与乡村建设的治理成果。物理性空间重构强调乡村公共文化活动的场所,以及建筑、设备和设施修复与更新,旨在保护独特精美的建筑,修复中国传统文化与精神的碎片,融合新时代基层公共文化供给服务,满足乡村居民的心理归属和日益增长的精神文化诉求,因此有利于提升居民幸福感。权力性空间重构强调空间行为的约束与规范的建立,在政府引导和支持的保障下,乡村公共文化空间强化了乡村社会关系与网络,促进了信任和合作,能够为乡村居民带来更高的幸福感。②李树、陈刚:《“关系”能否带来幸福?——来自中国农村的经验证据》,《中国农村经济》2012 年第8 期。意义性空间重构关注不同主体的功能诉求的实现,包括村民、宗亲的敬老省亲、婚庆嫁娶等日常需求,以及开展文艺演出、展览、公益讲座、流动图书馆、公益电影播放等文化活动诉求,有利于提升乡村居民日常精神文化生活质量。日常生活的互动与情感交流有利于提升居民幸福感。③邢占军、张干群:《社会凝聚与居民幸福感》,《南京社会科学》2019 年第7 期。

乡村公共文化空间重构的治理效能受到空间治理水平的影响。乡村公共文化空间开放程度越高,则意味着物理空间不再局限于敬祖、祭祀的宗族场合,而是本地居民与外来人员平等共享;吸纳政府、村民、乡贤和外地移民等社会力量,有利于激发村民参与乡村公共文化空间建设的积极性和主动性,增加对地方的认同;乡村公共文化空间可以满足居民教育、健身、休闲、人际沟通等多样化的文化需求。而居民日常活动场所的使用④苏玲玲、周素红等:《社区环境对居民主观幸福感的影响:时间维度的作用》,《城市发展研究》2019 年第9 期。以及公共休闲空间公平感知⑤张海霞、唐金辉:《居民公共休闲空间公平感和幸福感认知的影响因素——以杭州市为例》,《城市问题》2019年第5 期。可以增强居民归属感和幸福感。因此,乡村公共文化空间开放程度越高,则乡村公共文化空间重构对居民生活幸福感以及心理幸福感的作用效果将更强。“我们镇是‘祠堂+文化’公共文化空间最成熟的地方,主要是我们每天都开放,所有人都可以自由进入,所有人特别是外地人都可以享有这些空间提供的文化服务,可以自豪的说,老白泥人和新白泥人都很满意!”(受访者G2)相反,乡村公共文化空间开放程度低,则意味着乡村公共文化空间为少数人共享,村民共建共享的主动性降低,并且空间所提供的功能比较单一,难以满足群众多样化的文化需求,继而削弱了乡村公共文化空间建设对居民的生活幸福感和心理幸福感的影响效果。“我们祠堂有好事才开,才会过去,平时都不会过去啊。……外地人一般不会去,尽管我们村有三分之二的外地人,但是他们对我们村的了解是非常有限的,我们村史馆是政府投资建的,参与的村民也不多,外地人就更加不了解了……未来希望大家一起弄吧,参与才快乐。”(受访者T29)

乡村公共文化空间重构融合了功能与情感的双重治理机制。随着治理主体从单一走向多元,治理机制也从自上而下的行政体系下沉,转向与自下而上的社会治理相融合。乡村公共文化空间的治理逻辑,体现了乡村基层治理从刚性到柔性、从乡情涣散到情感回归的“情感转向”。①陈桂生、吴合庆:《情感治理何以成为乡村社区治理的新转向——基于“治理有效”的解释》,《求实》2022年第4 期。一方面,乡村公共文化空间重构可以满足居民敬祖祭祀、婚丧嫁娶、休闲娱乐的多种功能需求以提升居民幸福感;另一方面,乡村公共文化空间重构通过满足居民的心理需要和情感需要以提升居民幸福感。政府与民众多元治理主体参与的乡村公共文化空间建设,能有效破解乡村治理能力协商不足、提升村民参与的积极性,使公共文化空间更加符合村民的生活和心理期待。此外,基于血缘和地缘的社会关系与网络,通过乡村公共文化空间活化使用,进一步促进人们的情感交流和认同,满足居民对和谐关系的需要,从而能够为乡村居民带来更高的幸福感。“我从小在这个村里长大,对这个村有浓厚的感情。但很长一段时间,村里脏乱差,路上都是泥巴。自从这个空间开始重建,村民对村庄公共事务从过去的冷漠变得热情,很多过去不回来的村民也开始计划为村里做点事情,也有介绍朋友来村里投资的。中社公祠是村里建设和发展的引爆点,也是我放弃外面的世界,回村里做村长,建果园的原因。回到村里,我感觉比在外面打拼要更有价值,更有意义,更幸福。”(受访者T28)

本文丰富了基层治理视角下的乡村公共文化空间重构理论。新时代的乡村公共文化空间不仅是集合乡村文化资源与文化活动的场所,更是具有多种功能、多元权力和糅杂意义的场域,对于乡村基层治理发挥着重要的实践意义。因此,物理性空间、权力性空间和意义性空间三个核心维度的重构,展演了多元治理主体、治理机制以及治理效能,揭示了乡村公共文化空间的多元主体建构过程。本文探索了乡村公共文化空间治理效能的边界,强调了乡村公共文化空间开放水平的约束作用,拓展了乡村治理的权变观;深化了治理视角下乡村公共文化空间实践的治理机制。本文以乡村公共文化空间重构为抓手,探讨了地方依恋的文化治理机制,拓展了公共文化空间对于幸福感的影响,为乡村基层治理机制的研究提供了有益的启发。由此带来三方面的实践启示。第一,建设异质化的乡村公共文化空间。由于乡村的类型、发展历史、发展水平、发展阶段均存在差异,乡村公共文化空间建设的物理特征、空间权力生产、意义展演是“千村千面”而不是“千村一面”。因此需要建设异质化的乡村公共文化空间,促进乡村文化振兴。第二,异质的乡村公共文化空间需要多元治理主体的共建共治共享。响应国家治理体系和治理能力现代化的号召,乡村公共文化空间重构需要实现多元治理主体的共同参与。此外,乡村需要因地制宜提高居民在物理性空间的可进入程度、权力性空间的参与程度以及意义性空间的功能满足程度,提升治理水平,从而强化乡村公共文化空间的治理效能。第三,强化乡村公共文化空间法治德治自治相结合的治理机制。在政府法治的指导作用下,需充分发挥村民为主体、乡贤为纽带、外来人口为补充的德治和自治机制。三治结合是举全党全社会之力推动乡村文化振兴的实践:一方面有助于发挥多元主体力量推进乡村公共文化空间的建设,实现乡村基层更多内容和更大空间尺度范围“物”的治理;另一方面也使更多在他处的人化解了乡愁、在此处的人提升了幸福感,实现乡村基层治理过程中更深入的“心”的治愈。

(感谢广东技术师范大学管理学院刘美新和广东省文化与旅游厅王惠对本文的贡献)