资源稀释的边界与生育子女的数量选择

吴云雁

(江汉大学商学院,武汉 430056)

一、问题的提出

2022 年中国人口进入负增长时代,据国家统计局公布的数据显示,2016—2022 年总出生人口数分别为1786、1723、1523、1465、1202、1062、956 万人,总体出生人口规模的下降趋势非常明显。这个结果远远低于普遍二孩政策放开前的大多数人口研究预测与政策预期,表明中国确实进入了低生育率时代——普遍二孩政策放开并没有导致中国生育率的规模性反弹。其缘由除了一部分适龄生育人群的自我忧虑(房奴、车奴、健康)外,主要担心来自养育子女的忧虑——认为一个孩子已经养活得很艰难,从小学到中学再到大学,教育负担过重一定是“养不起”两个孩子,当然,也有不少人是基于时间、精力有限,认为两个孩子在照顾上有困难。由此衍生“养不起”的说法在育龄妇女及其家庭成员中广泛流传。教育社会学的资源稀释理论是对这种经验现象的简约概括,也就是说父母往往是由于担心子女的教育质量(负担不起其投入)而不生育。但笔者认为,中国放开二孩、三孩政策并不仅仅是基于宏观的劳动力市场等背景,也是更科学的人口演变与家庭发展的微观需求,即对孩子全面成长与家庭健康发展更为有利。在目前中国取消计划生育转向自主生育的背景下,很多家长基于“养不起”而放弃生育二孩,是受资源稀释论、数量与质量权衡论等理论“晕轮效应”影响而形成的过虑、过忧心理,是在原独生子女政策条件下长期规训的一种思维定势,是对中国理想生育模式与理想家庭人口规模理性认识的缺席。此文拟通过实证研究辩证之。

二、文献综述

随着现代化进程的到来与加深,自20 世纪中叶,子女数量对子女教育结果是否构成影响以及这种有无影响的逻辑与原因一直深受经济学、教育学、社会学的关注。

(一)子女数量与质量权衡论的提出

发达国家普遍证明多子女家庭由于家庭资源被稀释进而导致多子女家庭的平均受教育情况劣于少子女家庭,最早证明孩子数量与其平均质量关系的研究来自贝克尔与刘易斯(Gary S.Becker & H.Gregg Lewis,1973)[1]。具体结论如图1 所示。

图1 贝克尔关于子女数量与质量的关系图

图1当中的Z1 曲线代表在综合预算约束的条件下,家庭资源分配给每一个孩子的资源(包括财富、时间等)。生育数量越多,单个孩子资源量越少,Z 曲线代表孩子数量对质量影响的相对“价格”。曲线U1 表示家庭偏好,一个家庭最优生育数量与质量的组合就是A。一个家庭没有足够多的资源,但“偏好”更多的孩子,导致组合点走到A',即子女数量增加、质量下降。如果一个家庭资源量较为丰富,组合结果可能是B。

(二)以支持与印证为主的经验跟踪

最早明确提出资源稀释论的是布莱克,其1981 年题为《家庭规模与子女质量》论文基于验证“那些为了提高子孙质量而有意减少生育的夫妇所做的决策是正确的吗”这一命题,用美国白人家庭成年人的教育获得、青少年的高等教育为因变量,验证了子女数量多的家庭确实对子女教育质量存在不利影响的假设。这种“不利”具体表现在父母的时间、精力、情感以及父母的物质财富方面在亲子互动中的影响。而子女较少的家庭中,父母更倾向于让孩子较早地从事阅读和培育其文化追求,这一点对其后来的教育获得具有重要意义(Judith Blake,1981)[2]。后续研究表明,教育获得会进一步影响职业获得(Kevin Marjoribanks,2002)[3]、财富积累(Lisa A. Keister,2003)[4]等更多因素。鲍威尔与斯蒂曼则关注生育间隔对教育质量的影响,其论文《生育间隔的亲缘密度与教育获得》以获得高中教育及以上文化程度者为样本,证实了生育间隔越长越有利于教育获得,生育间隔短容易导致家庭资源分配的紧张进而不利于子女的教育获得(Brian Powell&Lala Carr Steelman,1993)[5]。

还有研究表明,从19 世纪的欧洲到20 世纪的发展中国家,大规模家庭普遍对子女质量产生消极影响(Martin Dribe,Cameron Campbell,Jan Van Bavel,2012)[6],而且倾向于表明19 世纪晚期以来的生育率下降对于20 世纪人力资本高度乃至经济发展高度都起到了一场温和但绝对不可忽视的重要贡献(Timothy J. Hatton,2017)[7]。资源稀释理论在教育界乃至整个社会科学界受到广泛关注。

(三)以质疑与争辩为主的经验研究

在支持资源稀释的经验研究中,汉努塞克的调查算是一座里程碑式的文献。汉努塞克通过对印第安纳家庭的子女人群研究发现,孩子的学业成绩跟兄弟姐妹数量存在明显的负相关,但与其出生排序并不存在明显相关(Eric A.Hanushek,1992)[8]。

来自欠发达国家的相关实证研究更多的结果是对资源稀释论的质疑与多元化结论。安格瑞斯利用以色列的双胞胎人口数据研究发现兄弟姐妹数量与其教育获得之间并无明显关系,与其成年后的成就同样不存在明显关系(Joshua Angrist& Analia Schlosser,2006)[9]。来自印度尼西亚的经验表明没有兄弟姐妹或只有一个兄弟姐妹的调查对象平均受教育年限比那些2 至7 个兄弟姐妹的调查对象的教育水平平均低一年以上,而2 至7 个兄弟姐妹的调查对象受教育水平平均低于8 个兄弟姐妹以上者的受教育水平,同时城乡的分组比较还显示,在城市内部或乡村内部各年龄组,4 个兄弟姐妹及以下者的平均受教育水平要低于5 个及以上兄弟姐妹的人群(Vida Maralani,2008)[10]。来自朝鲜和越南的实证调查证据表明,在多子女的大规模家庭中,子女增多会降低投放到每个孩子身上的教育成本,尤其是可以减少私人教育的投资(Jungmin Lee,2008;Hai Anh H.Dang&F.Halsey Rogers,2015)[11-12]。

有学者研究证实家庭规模的增长会促进男孩子劳动能力的提升与年轻女性做家务的能力,但在人力资本(教育)的获得上确实呈现负相关。有文献对巴西的研究发现,兄弟姐妹多的家庭反而会由于劳动力充足而减少童工现象的发生,从而提高适龄儿童的上学出勤率(Vladimir Ponczek&Andre Portela Souza,2012)[13]。

在相关质疑的经验研究中,有的学者是将全部兄弟姐妹的教育信息作为因变量,有的是将调查对象本人的教育作为因变量。虽然这种比较只是将调查对象看作兄弟姐妹成员的一个二次抽样进行的比较,存在一定的数据不周全,但由于整体样本是随机的,调查对象的性别、出生顺序均无特定选取,其统计结果仍然是对资源稀释理论形成挑战。

(四)中国的经验论证

资源稀释理论也有中国的经验验证。有学者认为,中国在政策设计层面经历了城乡平等、男女平等、刺激经济等多重政策的调整,而这些政策的实施交替性地减少或提升教育资源的竞争程度,同样也相应地减少或提升兄弟姐妹数量对教育获得的影响(Yao Lu & Donald J. Treiman,2008)[14]。吴愈晓的研究直接验证了资源稀释的观点(吴愈晓,2013)[15]。叶华、吴晓刚的研究结果则表明生育数量减少直接促进了男女教育的平等(叶华、吴晓刚,2011)[16]。

“ The Effect of Family Size on Education:New Evidence from China’s One Child Policy”一文以中国独生子女政策为外生变量,发现移民到美国的中国家庭中那些受中国独生子女政策生育实施后而只有一个孩子的家庭,其教育获得远远高于那些其他东亚国家移民家庭(Laura M. Argys &Susan L. Averett,2015)[17],由此进一步证明了子女数量与质量权衡论的观点。

综合来看,资源稀释理论的核心观点有三:第一,认为家庭资源有限,孩子越多,平均分配给每个孩子的资源量就越少,进而对孩子的教育获得产生负面影响;第二,在教育过程中的表现:孩子数量与其教育期望、学习成绩成反比;第三,从结果来看,兄弟姐妹越多,平均受教育水平越低。

(五)文献评论与研究假设

综合各相关文献可以看出,资源稀释理论中的“资源”包括:一是家庭居住资源、生活必需品、文化环境等;二是父母对孩子的关注与教导方面的时间与精力等,但不包括教育方式方法。所以,资源稀释论存在以下问题:

1.“资源”界定局限于家庭内部资源

资源稀释论将资源简化为家庭所具有的各种资源并缺少对家庭资源量级的分类研究。虽然家庭资源的研究从物质条件扩展到父母的时间、精力、社会交往机会等非物质条件,但总体缺乏对经济与社会结构的宏观差异的分析。而在中国的教育变迁过程中,一方面是总体教育规模与质量都在提升,但另一方面教育不平等的阶层差异、城乡差异等先赋因素作为结构性制约(刘精明,2008;李春玲,2014)[18-19]一直在进行不平等的社会再生产。

2. 教育发展程度与市场化程度对资源稀释应有影响

中国高等教育引入学费机制是1989 年(秦行音,2003)[20],社会力量办学、择校等市场化改革与家庭对子女教育的成本明显上升也是1990年代初开始。按此推算,1980 年及以后出生的人群受教育市场化改革的影响,资源稀释效应应该更为明显。结合中国经济与社会变迁的实际过程,1950 年代的人是新中国成立的一代人,1960 年代的人是青少年时期经历“文革”的一代人,1970 年代的人是从计划经济转向改革开放的一代,1980 年代是经历中国高等教育扩招的一代。因此,我们将教育发展水平与市场化程度的影响操作化为代际的差异。

3.“线性假设”

资源稀释理论在建构论证模型的过程中都是将“子女数量”作为“数值型”的自变量纳入统计,回归大多采用最小二乘法,这样就导致子女数量1 至2 的变化与2 至3 的变化是“等值”效应。笔者认为“线性假设”存在两个问题:一是线性假设基于变量的连续数值型变化为前提,但实际上生育子女数量这一问题不适合作为数值型连续变量处理,因为现代化社会中人们的生育意愿普遍降低,中国人的理想子女数一直处于下降趋势,特别是21 世纪以来,“儿女双全”的二孩生育意愿成为社会主流趋势,平均理想子女数基本稳定在1.6 至1.8 人之间(侯佳伟等,2011)[21]。二是线性假设基于实际不同数量的子女数变化的边际效应相同为前提,但实际子女数量变化引起的边际效应理应不同,因为一个家庭中“父母及祖辈”所拥有的养育时间、精力乃至金钱、社会交往机会等资源最合适的养育子女数“理想值”不一定是“1”的情形下,子女数量引起的家庭应对方式、情感需求与资源付出之关系乃是一个复杂的“动态”过程,而不是一个静态的数量关系。虽然我们暂时还没有相关数据去发现这一动态关系,但边际效应等同假设确实需要重新审视。最基本的一点——在同等家庭资源条件下,子女数量的少数增加并不一定显现资源稀释效应。

三、研究方法

目前育龄妇女的主体构成人口是“90 后”,加上部分“80 后”,他们担忧的教育质量还没有经过时间检验。因此,对生育子女的教育获得情况等相关变量的需求,应当着重考虑50 后、60后、70 后到80 后代际人口的生育情况及其子女教育获得的比较。因此,本研究选择CFPS2010年成人问卷数据,其调查对象中家庭的子女教育获得尤其是高等教育获得的成就与成本往往是目前育龄妇女主体人群推算自己子女教育成本投入的参照。

(一)变量选取及操作化

由于调查问卷当中兄弟姐妹一栏的信息是以调查对象本人为基点展开收集调查对象的哥哥、姐姐、弟弟、妹妹,所以我们是以调查对象本人及其所有兄弟姐妹的教育年限之平均值为因变量。父母信息、每个兄弟姐妹的性别、调查本人的出生年代等信息为自变量。

1.因变量

子女平均受教育水平

2.控制变量

(1)较高级管理者(2)较低水平管理者(3)常规非体力劳动者(4)有雇员的个体经营者(5)没有雇员的个体经营者(7)体力劳动监督人员(8)技术型的体力劳动者(9)半技术型和无技术的体力劳动者(10)农场工人(11)农民

*(1)和(2)合成(1)类即管理阶层

*(3)转为(2)类即常规非体力阶层

*(4)、(5)、(7)合成(3)类即小业主、自雇者阶层

*(8)合成(4)类即技术工人

*(9)转为(5)类即非技术工人

*(10)、(11)合成(6)类即农民

3.自变量

城乡区域:将城乡分野作为比较教育获得的经济与社会结构影响的综合性指标,观察教育获得的城乡差异,并与子女数量差异相比较。

父亲职业:作为家庭阶层地位的标志性指标,来分析家庭经济与社会地位阶层指标的影响力与子女数量的影响力。

子女数量:利用子女受教育水平变量构建。

家庭收入缺省的问题,本研究只考虑父亲职业作为家庭经济与社会地位的核心指标。

(二)研究假设

依据文献综述和研究目的,本研究提出以下研究假设。

假设一:资源稀释效应在不同经济与社会地位的阶层内部呈现不同的结构性差异。具体假设为:

1.1 基于城乡比较而言,城市与农村资源稀释呈现不同,由于农村资源量级更低,所以农村家庭资源稀释效果导致的子女教育获得降低比城市更显著。

1.2 在不同职业阶层的家庭中资源稀释效应存在差异,越是低级阶层的家庭资源稀释效应越明显、边界越提前。

假设二:从家庭的教育支出考虑,晚近的受教育人口比先前更容易出现资源稀释效应,即80 后受教育人口的资源稀释应该比50—70 后更为显著。

假设三:资源稀释出现的临界点不是任意数值的增加,基于家庭成员的总体时间、财富等资源综合量的最佳生育数而言,从1 个子女增加为2 个子女不一定会引起明显的家庭资源稀释效应。

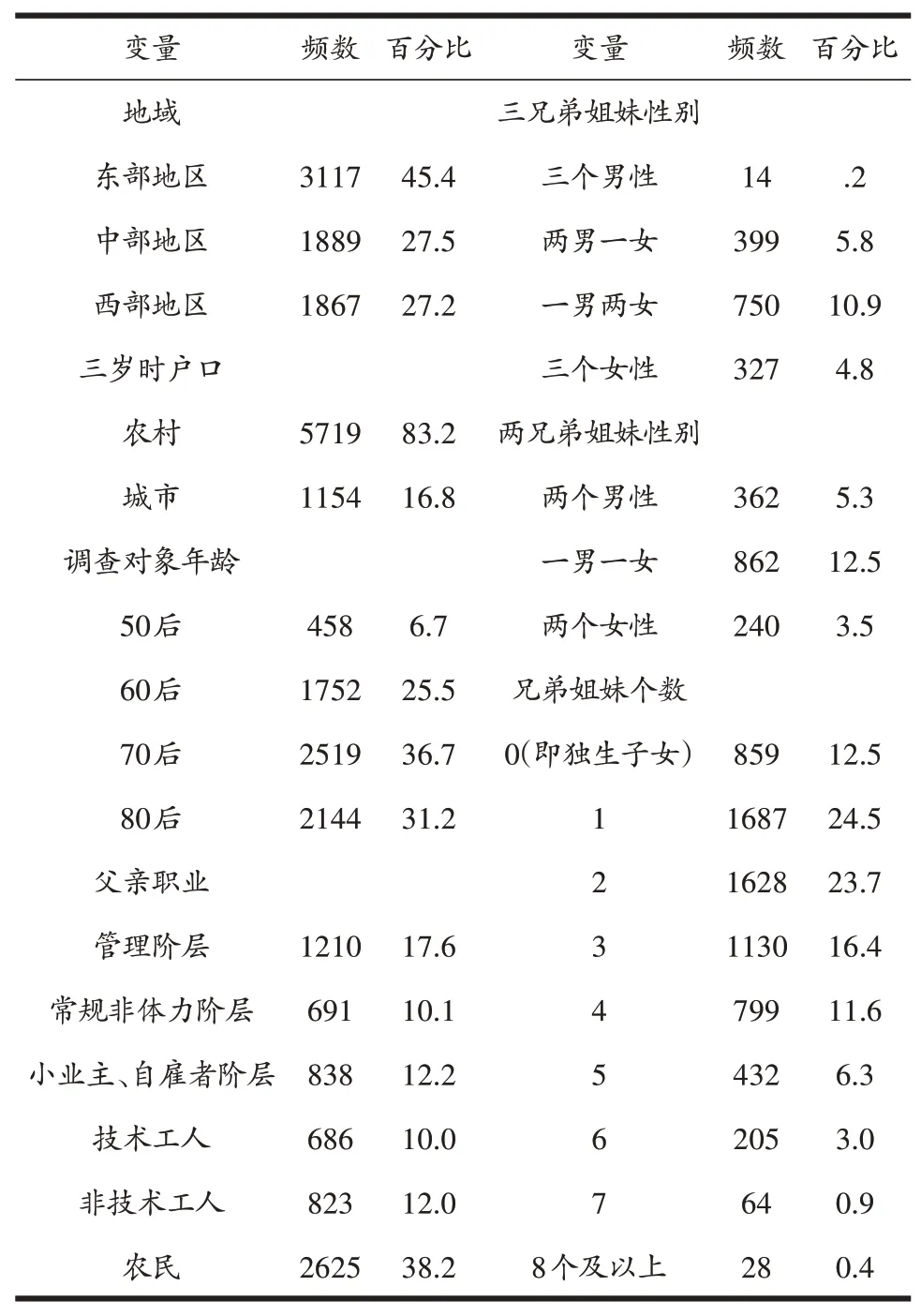

(三)样本概况

本研究依据上述因变量与自变量的界定与选取,将含有缺少值的个案均删除,剩余有效样本为6873 个。在此样本中,调查对象兄弟姐妹数最多的是11 个,即包含调查对象在内“家庭子女最多的是12 个”;调查对象的兄弟姐妹数的平均值为2.7 个,标准差为1.162 个。调查对象及兄弟姐妹总体平均受教育年限(各兄弟姐妹受教育年限相加再除以其个数)平均值为8.95 年;标准差为3.95 年。

调查对象的父亲平均受教育年限为5.82 年,标准差为4.624 年。这首先表明代际之间的教育变化非常大。

四、实证分析与发现

CFPS 数据中依据子女数量类型在平均受教育年限数值上的方差比较发现,独生子女共1498 个个案,平均受教育年限为11.15 年,两个兄弟姐妹者共1464 个个案,其兄弟姐妹平均受教育年限为9.79 年,三个兄弟姐妹者共1490 个个案,其三兄弟姐妹平均受教育年限为8.62 年,四个及以上兄弟姐妹者共2421 个个案,其四兄弟姐妹平均受教育年限为7.27 年。方差检验的F 值为381.22,Eta 系数为0.378,呈现显著的较强相关性。但在控制其他社会结构性的变量之后会怎么样呢?

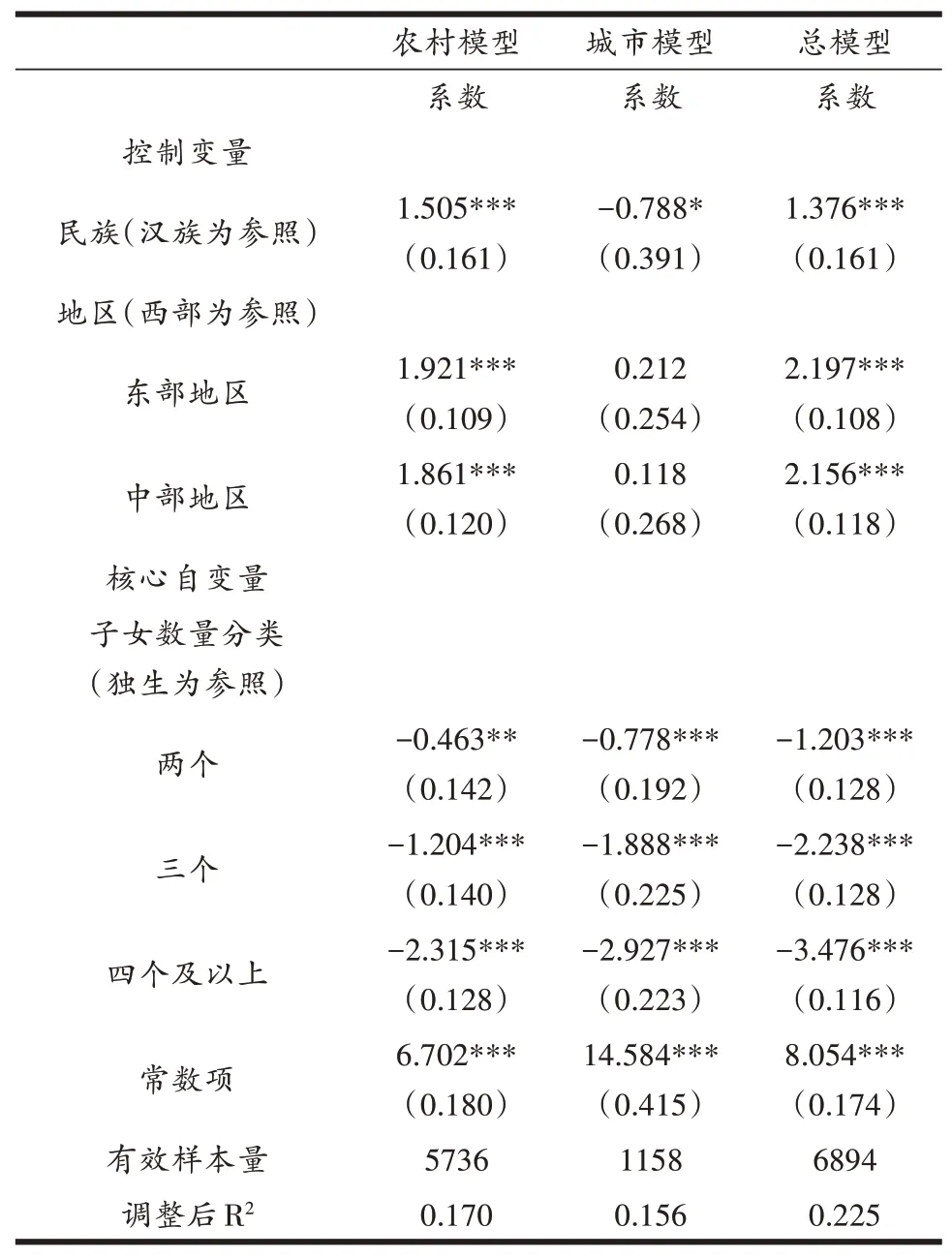

(一)分城乡的子女数量与教育获得比较

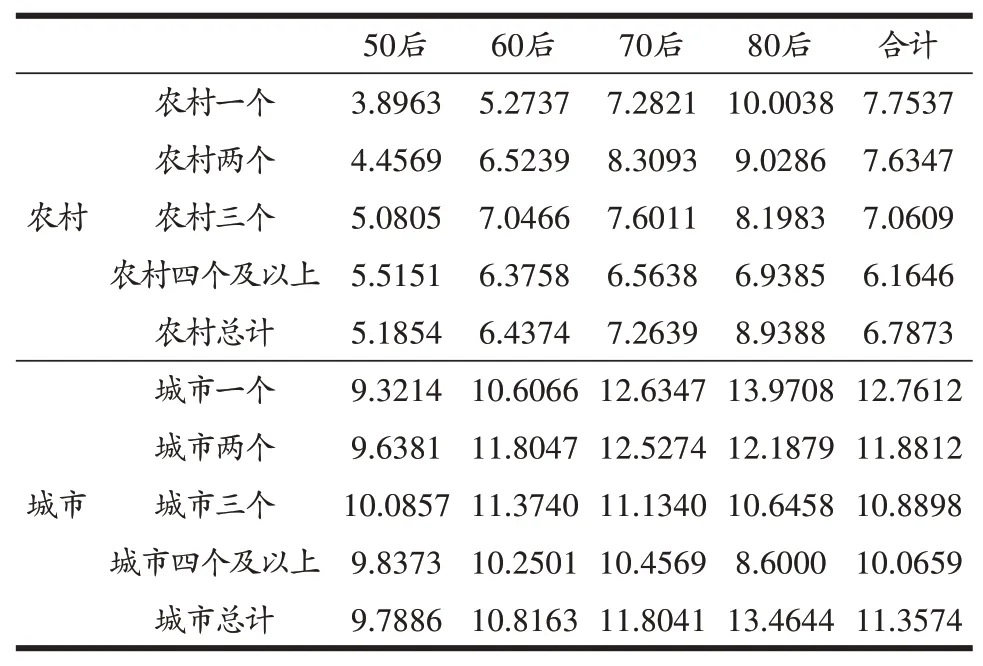

基于本研究假设比较子女数量增加引起的教育获得的变化(受教育年限)情况。具体结果如表2 所示。

从表2 的模型结果可以看出,城乡分别之后,资源稀释在只控制区域差异与民族背景的情况下是显著存在的。这种差异的具体分布如表3 所示。

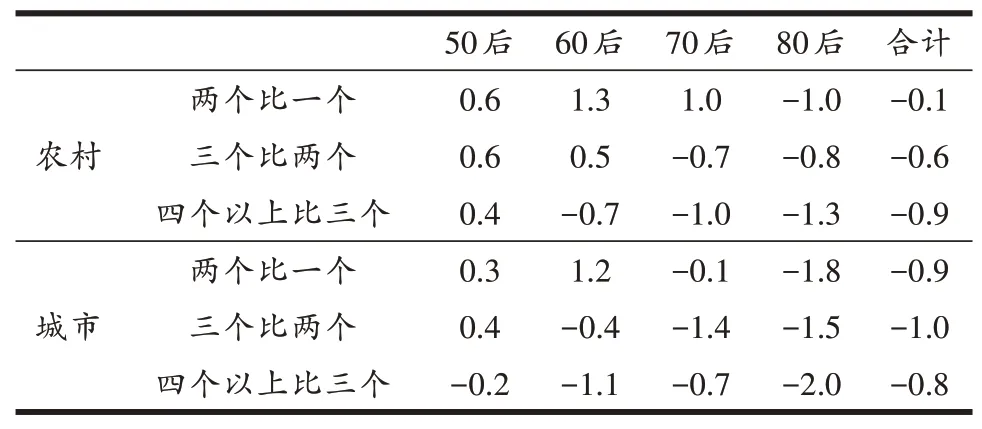

通过表3 的数据我们可以发现,中国50 后、60 后、70 后、80 后四个代际的人口由于子女数量增加导致的受教育年限变化情况显然是城乡差距导致的差异更大,而子女数量引起的变化相对而言是很微弱的。由数据对比我们可以发现:

首先,城乡差异导致的教育获得差异占据主导地位,子女数量引起的教育获得差异存在但非常微弱。从各类子女数的家庭总平均而言,教育获得变量的城乡差异平均值为4.25 年;就假设一而言,教育获得的城乡差异占据绝对主导地位。具体两类教育获得的差异如表4 与表5 所示。

其次,单纯就资源稀释导致的教育获得变化而言,越是新生代际较晚的人口群体,其资源稀释越明显。尤其是80 后人群的资源稀释现象较前面几代人更为突出。对比统计模型可以看出这并不是子女数量少本身引起的,而是更复杂的经济与社会结构因素的制约。

第三,从子女数量看城乡差距的缩小。纵向变化趋势显示,从50 后至70 后三代人群中,城乡差距基本稳定,即在城乡教育水平普遍提升的条件下,城乡间的教育获得差距仍然是“基本趋稳”,但80 后人群的城乡间教育获得水平开始有交互、混合的趋势,其实这是中国计划生育政策的刚性边界引起的,即中国的独生子女政策对那些经济与社会地位高的阶层约束更强,包括农村的经济与社会地位高的阶层约束也更强。实际上是经济与社会地位的结构性因素通过计划生育政策的约束刚性在起作用,这也是Laura M.Argys 与Susan L. Averett 研究的贡献所在(Laura M.Argys&Susan L.Averett,2015)。

(二)家庭背景分野下的资源稀释与教育获得

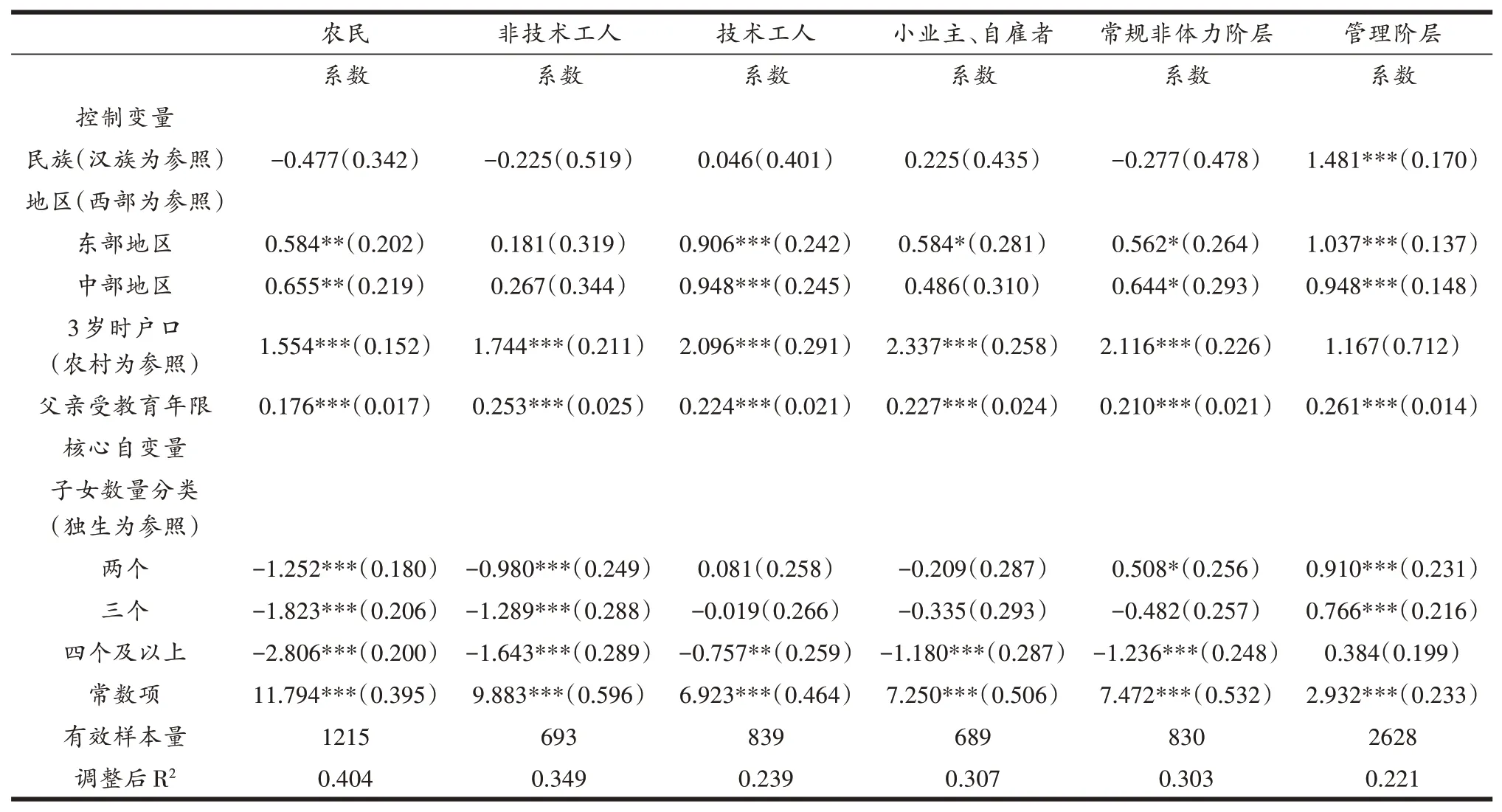

本文应用父母职业代表家庭背景。家庭背景职业分层后资源稀释有的显著,有的不显著。具体如表6 所示。

表6显示,首先,职业阶层最低的农民与非技术工人阶层资源稀释显著,而且农民作为最底层,资源稀释程度高于非技术工人阶层的家庭。这表明家庭资源量首先是影响稀释的关键变量,阶层越低越易形成资源稀释。

其次,中间两个阶层(自雇、小业主与技术工人)资源稀释不显著,两到三个孩子均不显著。这说明在中等阶层的家庭内(把问卷中具体职业类型罗列出来——老师、医生),生育2—3 个孩子不存在资源稀释效应。

第三,管理阶层与常规非体力阶层(同上罗列具体的职业)的不但不存在资源稀释,子女数量反而与子女教育获得呈现“正相关”,即在常规非体力阶层中,两个孩子的平均教育水平更高。在管理阶层中,两个、三个乃至更多的孩子都是“正”相关。这表明在较高阶层的家庭中,子女数量多更有利于其教育获得。

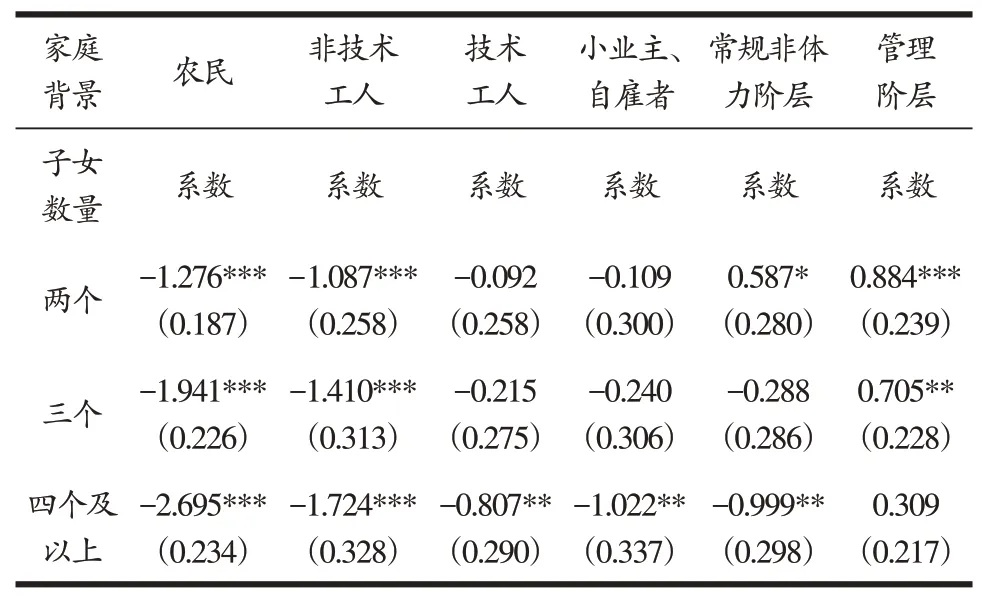

为了检验结果的稳健性,本文同时采用了迭代再加权的最小二乘法即IRLS 方法进行回归分析。IRLS 方法第一次迭代从OLS 所得结果开始,如果一些观察值影响过大,第一步回归后排除,再用Huber 函数(给那些残差更大的观察案例更小的权数)计算每个观察案例的权数并进行加权最小二乘法回归。回归结果与表6 结果基本一致,这一步支持了本文的研究发现。囿于篇幅仅报告核心自变量结果,表6 中的控制变量均已控制,具体见表7。

由此,我们利用分类描述的办法,以父亲的职业类型作为家庭经济与社会地位的阶层指示器,展现父亲职业类型与子女教育平均受教育年限的交互分布情况。具体结果如表8 所示。

据表8 的数据可以推算,管理阶层人群内部的独生子女增加为两个子女,其平均教育年限减少1.70 年,增加到三个子女则减少0.98 年,增加到四个子女及以上则平均减少1.33 年。总体平均而言,从独生子女增加到两个、三个、四个及以上时,平均受教育年限减少徘徊在一年左右。所以,表8 的结果表明,除管理阶层与常规非体力阶层之间的差距与子女数量引起的教育获得差距较为接近外,其他各阶层之间的差距远比子女数量之间的差距更为显著。这充分说明,“父亲职业”作为家庭经济与社会地位的阶层指示器,在教育获得上的影响力远超过子女数量的影响。

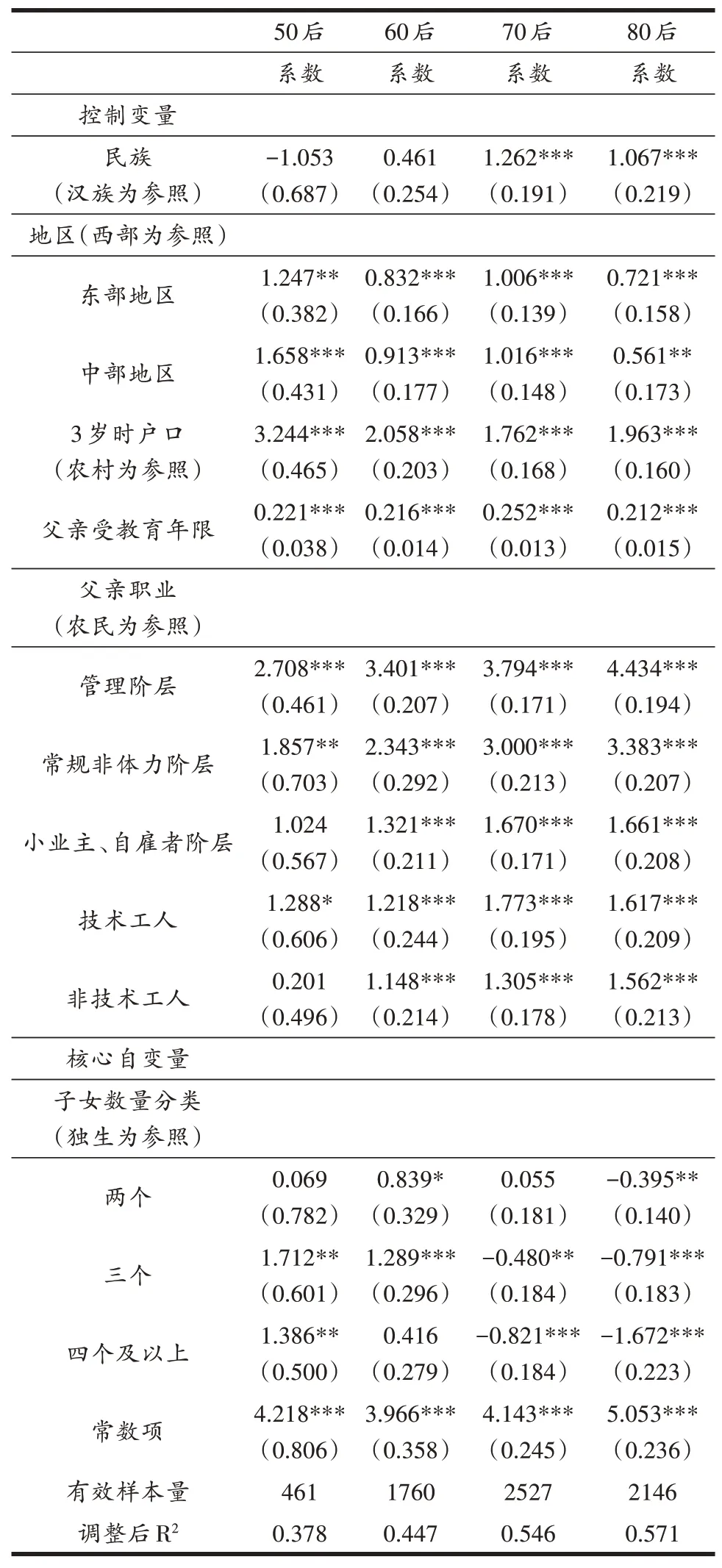

(三)资源稀释各代际间的模型比较

根据假设二,各代际之间的资源稀释与教育获得由于中国经济与社会变迁及教育市场化程度的变化应该有所不同,其数据验证结果如表9所示。

表9的模型统计显示,50 后与60 后回归系数呈现“正相关”,表明子女数量由一个增加到两到三个,子女教育水平是“正”增加的,但70 后与80 后两代是“系数”逐渐“负”向增加,即子女数量越多,教育水平越低。

稳健性回归的结果也支持了这一结论,具体见表10,仅报告核心自变量结果,其他控制变量已控制。

表1 样本各基本变量的类型分布

表2 城乡分野下的资源稀释检验

表3 城乡分野下的子女数量与教育获得比较

表4 城市与农村的资源稀释效应导致的教育获得差异分布

表5 城乡差异导致的教育获得年限差异分布

表6 家庭背景分野下的资源稀释

表7 家庭背景分野下的资源稀释(稳健回归结果)

表8 父亲职业与子女数量交互的教育获得分布

表9 分代际的资源稀释效应

表10 分代际的资源稀释效应(稳健回归结果)

这种结果应当存在两种机制性的影响:

一是计划生育政策的影响。在50 后与60 后身上,他们出生时还没有计划生育政策,所以子女数量多少都是自然选择的结果,但70后与80后两代受计划生育政策的影响,应该是经济与社会阶层地位越高的家庭受计划生育刚性约束越强,越是农村、阶层地位低的家庭生育子女数越多。

二是教育支出成本的影响。中国教育市场化改革是1980 年代中后期,特别是高等教育于1989 年引入学费制,导致教育成本大幅度提高。70 后上中学与大学开始受教育市场化的“支出成本”增加的影响,80 后受教育市场化的影响支出成本更高,所以80 后一代的回归系数变化幅度更大。而且两个孩子与一个孩子相比的资源稀释效应也显著。

三是从阶层差异的子女教育获得年限比较发现,在50 后人群中管理阶层与农民阶层的子女在教育获得上的差距只有5.00 年,管理阶层与农民阶层的子女在教育获得上的差距在60 后、70 后、80 后人群身上的差距分别为4.93 年、6.39年、7.10 年。管理阶层与小业主、自雇者阶层在50 后一代人群身上的教育年限差距平均为3.08年,但在60 后、70 后、80 后人群身上的差距分别为3.07 年、3.59 年、3.98 年;管理阶层与技术工人阶层在50 后、60 后、70 后、80 后四代人群身上的教育获得差距分别为2.07 年、2.31 年、3.16 年、3.78 年;管理阶层与非技术性工人阶层在50 后、60 后、70 后、80 后四代人群身上的教育获得差距分别为2.72 年、2.34 年、3.59 年、3.65 年。

这些推算结果表明中国改革开放之后,不同阶层人群之间的子女在教育获得上的差距不是缩小而是扩大了。也可以理解为教育对阶层传递的功能更为显著(张翼,2010;仇立平,肖日葵,2011)[22-23]。

(四)子女数量对教育获得总体影响

从前述各方面的内容看,城乡结构、家庭经济与社会地位是影响教育获得的结构性因素,也是占据主导力量的外生制约。那么,在控制这些结构性制约的情况下,子女数量对其教育获得的影响会如何呢?据此,笔者应用CFPS 数据建立了两个回归模型,模型一是只考虑外生的结构性变量,具体包括区域、代际、父亲职业、父亲人力资本(教育)等;模型二是在模型一的基础上增加子女数量,但将其作为“类型”变量进入方程,具体结果如表11 所示。

表11 子女数量对其教育获得的回归结果

根据表11,我们可以得出以下结论:

就子女数量而言,在控制其他变量的前提下,两个子女相对于独生子女并不存在显著的子女教育水平下降。但三个子女甚至更多则会引起显著的子女平均受教育水平下降,即资源稀释效应显著。我们对资源稀释的子女数量边界应该给予一个“临界点”,即2 个孩子不存在资源稀释,但三个及以上会随着子女数量的增加而平均受教育水平下降,即资源稀释论存在于3 个及以上子女的家庭中。由此,反思中国独生子女的小皇帝、小公主现象,独生子女往往因为没有同伴竞争,资源独享而缺少发展动力,多子女家庭的孩子往往为了获得父母的关注、关爱与家庭资源分配的优势,会付出更多的努力以获得更优的成绩。而独生子女则是独食、独占,往往缺乏进取心,尤其是家长宠爱拥挤、过度保护导致爱心泛滥而致使“小皇帝”的形成。

稳健回归的结果也支持了上述结论,具体结果见表12,仅报告核心自变量结果,其他控制变量均已控制。

表12 子女数量对其教育获得的回归结果(稳健回归结果)

五、总结与讨论

本研究应用CFPS 数据对资源稀释理论重新进行了验证与分析,结合目前学界讨论教育获得最多的城乡、家庭背景(父亲职业)、代际三个角度展现“组内”资源稀释状况,即每一分组类别内部的资源稀释情形。从具体的数据结果来看,将核心变量“子女数量”作为“类别变量”而不是“线性的定距变量”更适合中国实际情形:即我们不能将子女数量作为一个连续变量来处理,原因在于在多子多福的传统生育观已经过时的现代情景下,人们普遍生育子女数量较少,因此,子女数量过大(连续变量)是没有实践意义的。

第一,本研究打破了贝克尔关于子女数量与质量权衡的连续线性关系论。从贝克尔到布莱克,再到国内相关学者的研究,其数据分析与模型建构过程中都存在一个线性假设,即将子女数量与其教育获得之间“关系变化”视为一条曲线甚至是直线,比如将1 个孩子增加到2 个孩子的“增量1”与2 个孩子增加到3 个孩子的“增量1”视为相同的量级变化,这是一种纯数字的线性假设,而不是社会具象。这种纯数字化的线性假设导致子女数量递增过程中,对每一个数字变化的边际效用等同的误解。本研究“定类”变量的操作方法更符合“生育孩子数”这一问题的实际情形,正常的普通家庭,生育的数量基本控制在2—3 个是理想的生育子女数。目前从单独二孩政策到普遍二孩、三孩政策,生育率实际反弹均显著低于政策放开前学界的预测水平,无论是生育意愿的“理想子女数”研究或普遍“二孩”政策的实际效应均表明了这一事实。因此,子女数量这一变量的“波动”范围基于1 至4,在此情况下,不宜套用“数值型变量”的连续线性做法。

第二,中国家庭由独生子女增加到“二孩”资源稀释效应不明显,从子女教育质量看一个家庭生育2 个子女是最优选择。从孩子的社会化过程来看,中国需要建构积极健康的同伴教育理论来替代原有的娇惯养育、独子爱护等模式。而且2 子女家庭减少“失独”风险的发生概率,提高家庭对未来风险的防范能力。过高或过低的综合出生率都可能对社会产生不利影响。如果生育率过低,可能会导致人口老龄化和劳动力短缺,对经济和社会发展构成挑战。而如果生育率过高,可能会给资源分配、教育、医疗等方面带来压力。虽然说中国政策已经放开为3 胎,甚至以后可能完全生育自由,不再限制子女数量,但多数家庭在希望确保给予子女更好的教育和资源以提高他们教育质量和未来发展机会的情形下,最理想的生育数会是2。如果家庭生育太多子女,家庭资源可能会被分散,使得每个孩子得到的资源相对减少。尽管统计模型显示最优的子女数为2,但政策允许更多的生育数可能有其他考虑因素。如政府可能根据国情发展对劳动力增加的需求,个人和家庭也可能受到传统文化观念、宗教信仰等因素的影响。因此,本研究的结论属于一种“社会平均”值。

第三,中国教育城乡公平、阶层平等的受教育机会平等化道路还需付出更多努力。本研究表明城乡差异与家庭背景差异是资源稀释的主要载体,通过政策改革让所有阶层、不同城乡地区的孩子接受更为公平的教育既是保障孩子健康成长的需要,也是中国梦实现的人力资源保障。

综上所述,本研究主张一个中国家庭的理想生育子女数为2 个孩子。之所以大多数人会将1个孩子到2 个孩子的变化与3 个子女及以上的情境混淆等同,主要是受“人口负担论”的影响,造成严重的社会观念偏差。本研究表明两个子女的家庭属于人口均衡替代的理想类型。这一均衡替代型的家庭生育数量应当成为独生子女转变以后中国普通家庭生育子女状况的新常态。由此,中国在生育政策放开后,还需要在生育文化的建设上投入更多努力,让人口负担论、计划生育论造成的抑制性生育观念尽快成为过去。