平台的自我优待:性质、影响和应对

陈永伟

摘要:在平台经济时代,自我优待是一类备受关注的潜在垄断行为。无论是在欧洲、美国,还是我国,都对应该如何应对这类行为存在着很大的争议。本文从法学和经济学的角度,对自我优待的性质、影响和应对进行了综合分析,并对一些相关的理论问题进行了探讨。本文认为,平台自我优待可能同时带来有害竞争和有利竞争的结果,因而“一刀切”式地用结构性拆分等方式将其禁绝并不合适。相比之下,采用一种管制和反垄断结合的思路,对不同的行为类别、不同的个案进行具体分析是一种更为合理的规制思路。

关键词:自我优待;平台;管制;反垄断

作为一种潜在的垄断行为,平台的“自我优待”(Self-preferencing)正在全世界范围内越来越受到人们的关注。无论是欧盟刚刚通过的《数字市场法》,还是美国正处于立法过程中的几部反垄断相关法案,都将对自我优待的关切提到了一个相当重要的位置。在我国《禁止滥用市场支配地位行为规定》征求修改意见的过程中,也曾尝试过把规范平台自我优待行为纳入其中。

不过,在平台自我优待的关注度日高,各国的监管机构纷纷考虑出台对其的监管政策的同时,关于自我优待的范围应该如何界定、自我优待的影响应该如何评估,以及对平台自我优待的行为究竟应该采用怎样的方法进行规范等问题,依然存在着很大的争议。本文将对平台自我优待的定义、表现、分类及其经济影响进行分析,并在此基础上对这些问题的规制思路进行一些探讨。

一、平台自我优待的定义和分类

(一)自我优待的定义

从渊源上看,关于平台自我优待的讨论最早源于“谷歌购物比价案”(Google Shopping Case)。2010年2月,英国购物网站Foundem联合了几家企业向欧盟委员会发起投诉,要求其对谷歌滥用市场支配地位的行为进行调查。这些企业还给欧盟委员会当时的副主席华金·阿尔穆尼亚写了一封公开信,列出了谷歌的“滥用”行为——对搜索结果进行操控,对竞争产品的搜索结果进行了降级和排除,以及在显示搜索结果时,对自家产品和竞争对手的产品采取了不一样的待遇。2011年,Foundem发布了一份名为《惩罚、自我优待和熊猫算法》的文件,详细说明了谷歌是如何通过算法来实施以上“滥用”行为的。在这份文件当中,Foundem明确提出了“自我优待”的说法,这应该是这个说法第一次出现在与反垄断相关的文本当中。

在“谷歌购物比价案”中,“自我优待” 的涵义是相对明确的,它专指的是谷歌所采用的借助算法来排挤对手,从而保护自营业务的滥用行为。但在后续的流传过程中,越来越多的涵义被不断地添加到“自我优待”这个概念当中,这使得在不同语境当中,“自我优待”一词的概念经常存在着很大的差异。欧盟委员会的报告《数字时代的竞争政策》认为,“当平台自身的产品或服务与使用该平台的其他实体提供的产品和服务产生竞争时,给予自身的优惠待遇”,就可以被认为存在着自我优待。根据这一定义,无论平台采取的行为是怎样的——不论它是否在传统的法律中被规定,只要它在效果上给平台自有的产品带来了竞争上的优势,自我优待就存在。显然,平台可以获取这种效果的手段是多样的,这就决定了自我优待的表现形式可以多种多样。

在美国众议院的《数字市场竞争调查》中,虽然没有明确给出“自我优待”的定义,但却给出了关于这类行为的两个重要描述:(1)这类行为产生的根源在于平台企业的双重身份(Dual-role)——同时经营了平台和自营两种业务;(2)这类行为的发生,从本质上讲是市场力量的杠杆传导行为。综合这两点,我们大致上可以认为,该《调查》将“自我优待”定义为平台企业将其在平台业务上获得的市场力量传导至其自营业务,借以为其自营业务获得竞争优势的行为。

伦敦经济学院的科洛莫也建议从杠杆传导的角度来理解“自我优待”问题,但他认为,虽然自我优待很难被确切定义,但它应该满足两个重要条件:(1)这个行为应该涉及至少两个市场。这两个市场之间的关系可以是多样的,既可能是横向关系,也可能是纵向关系。(2)施行这一行为的主体可以通过某些机制(这个机制可以是合同机制,也可以是其他机制)来借助其中一个市场的资源为另一个市场上的竞争提供优惠条件。容易看到,根据科洛莫的观点,所谓的自我优待行为可以被视为传统的“杠杆理论”中所涵盖的行为的一个子集。

波士顿大学的塞林格教授将“自我优待”定义为同时涉及生产不同阶段或者同时生产多种互补品的企业在其内部部门之间进行购买、销售,或进行其他协作时,要比对竞争对手给予更多的优惠。他认为,反垄断对于自我优待问题的关注主要体现在两个方面,一是纵向并购,二是传统的“杠杆理论”所涉及的滥用行为。从以上表述可以看出,塞林格其实也是把自我优待视为杠杆行为的一类,但他揭示了科洛莫隐含的一个前提,即杠杆行为应该发生在同一个企业主体内部。他所强调的纵向并购问题是达成这一前提的条件,而“杠杆”行为则更多被用来强调行为的实施。

从以上的讨论容易看出,目前无论是在理论上还是在实践中,关于自我优待的定义,以及其表现都还没有达成共识。但从总体来说,我们可以将其定义为:企业综合利用自己在不同市场上的资源和优势,为自营品牌的产品或服务创造优势,或者获取更高利润而进行的行为。

容易看到,自我优待问题并不只限于平台型企业。但是,平台型企业却是自我优待行为最容易发生的场景。这是由于平台本身的特征決定的。一方面,平台具有“二重性”,与传统的企业相比,它可以利用市场管理者的身份更为容易地获得对竞争对手的竞争优势。例如,平台可以获得在其上经营的企业的数据,同时还掌握着这些企业接入平台的权力。一旦平台自己也开展与这些企业相同的业务,这些力量都很容易成为平台的竞争优势。另一方面,平台具有多边性,它往往面对多个市场,这一特征使得平台十分容易地将其在一个市场上的优势传递到另一个市场,以对其竞争产生帮助。正是这两个原因,决定了平台经济中自我优待的频发。

需要指出的是,多数文献认为平台自我优待都被视为是平台“双重身份”的后果,但也有一些研究不认同这个观点。博格特、布津斯基和马缇曾就这个问题进行了讨论。在他们看来,“双重身份”问题仅限于具有上下游一体化的组织,例如同时经营电商平台和自营电商的企业;但即使没有这种一体化,也可能出现自我优待问题。比如,某些互联网企业同时提供多种服务,并且会对其中一种服务的用户在购买其他服务时给予优惠。他们认为,这里并不存在“双重角色”问题,但却构成了自我优待。不过,这个观点只把直接面向消费者的业务视为了平台的上下游业务,而未考虑到面向平臺内商户的服务业务也和平台的服务具有上下游关系。如果我们将后一种情况也纳入了考虑,那么上述列举的情形依然涉及“双重角色”问题。因此,在本文中,我们采纳主流观点,将“双重角色”视为平台实施自我优待的前提。

(二)法规、文献以及典型案例中的自我优待行为

关于自我优待的表现形式,各国的立法文件给出了不同的表述。

例如,2021年美国众议院提出的几部关于竞争的法案都指出了多种自我优待的表现形式。具体来说,在《终止平台竞争法案》(Ending Platform Monopolies Act)中,将禁止第三方经营者在平台进行销售,以及禁止第三方开发商在平台提供的应用商店上架作为自我优待的重要形式。在《美国创新和选择法案》(American Innovation and Choice Online Act)中,指出了几种自我优待的表现形式,包括:(1)在平台销售自营产品时给予比第三方供应商的产品更多的优惠;(2)使用平台上第三方销售者的数据;以及(3)在搜索或排名中给予自营产品更多的偏向。在《开放应用市场法案》(Open App Markets Act)中则强调了另一种自我优待,即移动设备和系统供应商要求所有应用只能通过其指定的应用商店提供。

欧盟刚刚通过的《数字市场法》的第5—7条中提出了很多对于核心平台的义务,其中的相当一部分被认为是针对自我优待行为的。具体来说,这些自我优待行为包括:(1)在其独立提供的其他服务中交叉使用来自平台核心服务的个人数据;(2)强制消费者在使用平台核心服务时使用与守门人提供的其他产品/服务或与之互操作;(3)在进行排名及与之关联的索引和爬取时,以相较于对待提供类似产品或服务的第三方的更优的方式对待自营产品或服务等。但值得注意的是,《数字市场法》仅在禁止守门人平台在排名及其相关的爬取和索引方面优待自营业务时,直接使用了“preferential”“favourably”等与自我优待相关的描述词。

在德国新修订的《德国竞争法案》(German Competition Act)的第19条第(2)款中,强调了在涉及供应渠道时的自我优待行为,并列举了关于自我优待的两种形式。包括:(1)以更有利的方式提出自己的报价;(2)仅在设备上进行预装产品,或以任何其他方式将这些商品的价格集成在企业提供的报价中。

除了相关法律中的表述外,一些研究报告和论文中也对自我优待的表现形式进行了列举和归纳。

例如,英国竞争和市场管理局在一份报告中指出了自我优待的四种形式:(1)“诱导消费者选择”,即使用选择架构引导消费者,让他们更倾向于选择其自营的产品;(2)“赋予自己的产品不可复制的质量优势”,包括降低竞争对手的质量,或者以竞争对手无法获得的方式改进自己的产品;(3)“提高竞争对手成本”,即通过让平台向使用平台的第三方经营者收费而不对其自营商品收费,或让第三方经营者以更高的成本访问平台等方式来让自营商品比第三方经营者提供的商品更为低价;(4)“利用平台使用者的信息”,即平台利用自身的地位,对使用平台的第三方商户或开发者搜集的数据进行搜集,以此来为其自营商品的销售创造优势。

又如,美国智库“信息与创新基金会”的一份报告列举了自我优待有五种形式:(1)“显著放置”,即分销商或平台对自营品牌给予第三方品牌更多的偏向。例如,超级市场将自营产品放在更为显眼的位置进行销售、亚马逊在销售自营电子产品“亚马逊倍思”(AmazonBasics)的时候给予更多推广等都属于“显著放置”的范畴。(2)“市场杠杆”,即分销商或平台利用自身的市场地位对某互补产品(complementary product)进行扶持。例如,谷歌允许用户对自己的Chrome浏览器进行个性化,插入其提供的插件来接收各种新闻和信息。(3)“搭售”,即分销商或平台要求用户在使用其主服务时必须同时使用某些互补的服务。例如,苹果在使用其iPhone时使用其专用的快速充电插头,而不允许使用其他的插头。(4)“预装”,即分销商或平台在销售的装置上事先安装某些产品。例如,苹果会在iPhone上预装Safari浏览器,而微软则会在Windows里面预装Edge浏览器。(5)“平台非中性”,即分销商或平台以非中性的方式对待其业务伙伴。比如,谷歌搜索由于和谷歌旗下的其他产品存在着利益关联,因此可能在搜索排名过程中偏向这些产品。

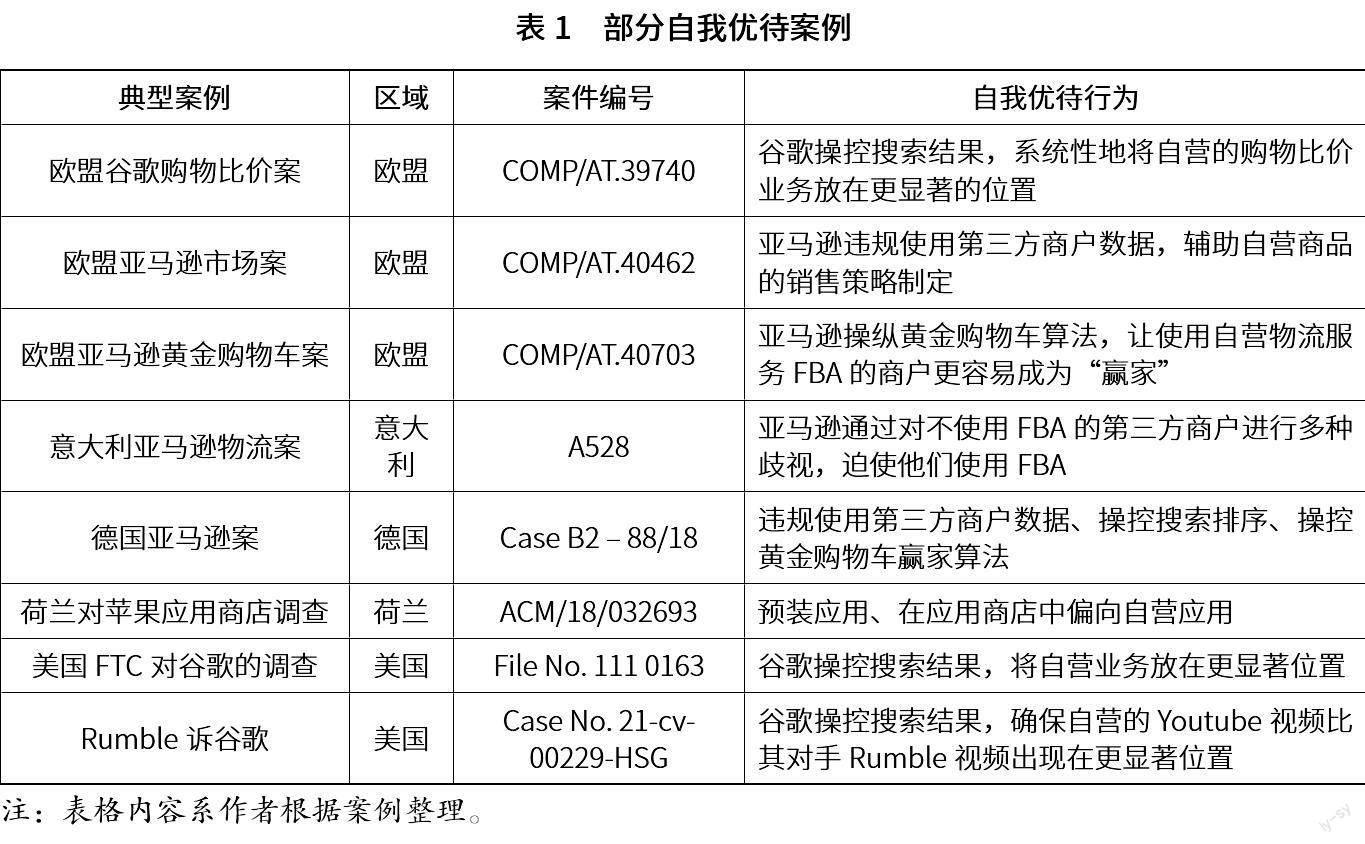

在已经出现的一些案例当中,很多不同类型的行为都被冠以了自我优待的名称。在表1中,笔者对发生在欧洲和美国的一些案例进行了梳理。可以看到,虽然这些案例都被认为涉及了自我优待问题,但其表现形式是相当不同的。

(三)对自我优待行为的分类

从上述分析可以看到,不同文献中对于自我优待的认识各异,因此提出的自我优待表现形式也各种各样。正如科洛莫指出的一样:从目前看,自我优待事实上并不是一种滥用行为,而是用来概括多种滥用行为的一个“绰号”(Epithet)。尽管从达到呼吁相关立法、唤起社会重视等目的看,这种将不同滥用行为捆绑在一起的策略是有效的,但对于分析相关问题,思考具体的政策而言,这种做法却会带来很多不必要的困扰。针对这一问题,在本节中,笔者将基于不同标准,对上面提出的各种自我优待行为进行分类。

1.基于自我优待针对对象的分类

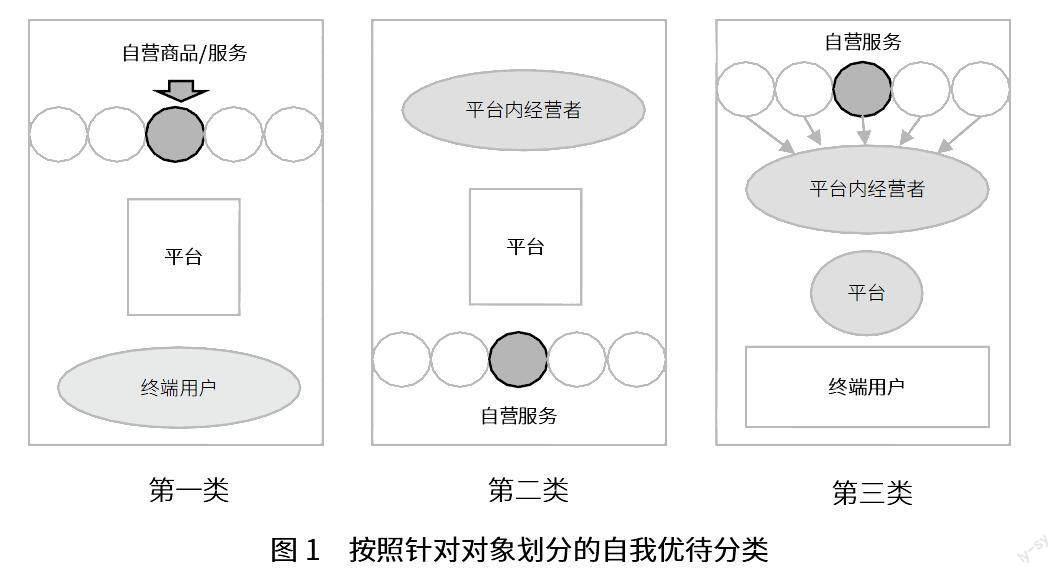

由于自我优待必定涉及多个市场,所以平台的滥用行为可能是针对不同市场上的对手的。根据这一点,我们可以将自我优待行为分为三大类:

第一类自我优待是针对终端产品市场上的对手的。在这一类自我优待当中,平台经营者直接向用户提供自营产品,并借助自己在平台市场上积累的优势,保证自营产品比第三方经营者提供的产品具有更多的优势。在现实中,这种类型的自我优待很常见,比如亚马逊向用户提供自营品牌“亚马逊倍思”,并将其放在更为显著的位置,就可以被归于这一类型。又如,谷歌利用自己在通用搜索市场上的优势,在搜索结果中更倾向于谷歌比價等自营产品的行为也可以被归于这类自我优待。此外,像苹果、谷歌等在自己的系统中预装应用,以及亚马逊等平台利用第三方企业数据来帮助自营产品决策等行为,也都是这类自我优待的表现。

第二类自我优待是针对企业服务市场上的对手的。平台内的经营者在从事经营活动时,通常需要使用很多的辅助服务。以电商为例,要完成一个完整的交易,它需要有支付系统、物流体系进行支持,如果要改进其经营决策,它还需要用到数据分析等其他的服务。从理论上,它们可以选择从平台购买服务,也可以选择从第三方服务商来进行购买。但在现实中,一些平台经营者会强制要求在其平台上进行经营的商户选择自己的服务,或者通过捆绑销售等手段,将一些增值服务与平台的基本服务一起提供给商户,这些行为也会被认为自我优待。

第三类是同时针对终端产品和企业服务市场上的对手的。具体来说,平台经营者允许在自己平台上经营的第三方商户任意选用第三方服务,但是平台经营者会对这类第三方经营者给予一定的限制。一个典型的例子是亚马逊物流案。在该案中,亚马逊为了扶持自己的物流服务FBA(即Fulfillment By Amazon的简称),会把使用了FBA服务的商户放在站内搜索结果的更显著的地位。此外,对于购买了亚马逊Prime会员资格的用户,如果他们从使用了FBA服务的商户购买了商品,还可以享用专门的加急运送服务,这就使得用户会更倾向于从使用FBA服务的商户那儿购物,进而反过来加大了商户选用FBA的激励。在这类行为中,平台虽然没有禁止第三方商户使用第三方供应商提供的服务,但通过构建一定的约束条件,就可以引导商户选择平台提供的自营服务。

2.基于自我优待手段的分类

自我优待行为还可以根据其赖以实施的手段来进行分类。具体来说,我们可以按这一标准将自我优待行为分为三类:

第一类是基于商业策略的自我优待。这一类的自我优待通常会借助独家销售、差别待遇、搭售等方式来加以实现。举例来说,作为广告市场上的巨头,谷歌在为广告服务商提供服务时,会将管理广告存货管理的广告服务器(Adserver)和进行广告交易所的服务进行捆绑。通过这种办法,就可以达到排挤其他广告服务器的目的。

第二类是基于平台规则的自我优待。由于平台本质上是一个市场,所以平台的经营者可以通过制定市场规则来为自营产品或服务构建更为有利的竞争条件。一个典型的例子是苹果利用隐私规则来排挤对手的行为。在推出iOS14.5系统之后,苹果对其隐私政策进行了调整,要求所有应用程序都需要询问用户是否愿意被其跟踪并搜集信息。这样一来,除苹果自营的应用程序外,其他竞争对手将会很难获得用户的数据,因而就会在竞争中处于更为不利的地位。

第三类是基于数据、算法和技术的自我优待。由于数字平台本身就具有很高的技术含量,因此很多的自我优待行为都是通过数字化的方式实施的。例如,谷歌、亚马逊基于搜索结果对自营商品或服务的扶持,亚马逊搜集第三方数据帮助自营商品商业决策的行为等,都可以被划为这一类的自我优待。

需要指出的是,在现实中,平台经营者在进行自我优待时可能综合采用多种手段,因此以上三个类别的自我优待可能存在着一些交叉。举例来说,亚马逊FBA的自我优待行为其实就是平台规则和技术手段的综合应用:亚马逊先规定了使用FBA的商户可以获得的优惠,再通过相应的技术手段来对其加以保证。

三、平台自我优待的经济分析

从政策角度看,究竟是否要对平台的自我优待行为进行规制,以及应该采用怎样的方式对此进行规制,必须要先对这些行为的成因,以及结果有清晰的认识。在本节中,我们将从经济学角度对自我优待问题进行全面地分析。具体来说,本节将分为三部分:第(一)部分将从经济学角度分析自我优待行为产生的条件;第(二)部分将对和自我优待的前提之一——双重身份的产生和影响进行分析;第(三)部分将对自我优待的经济后果进行介绍。

(一)平台自我优待的产生条件

平台企业要实施自我优待,必须同时具有相应的能力和意愿。

1.平台实施自我优待的能力

平台企业要实施自我优待行为,还必须有相应的能力。要实现这一点,平台首先需要具有强大的市场力量,能对第三方的商户和服务提供商进行有效的控制。影响平台市场力量的因素很多,其中在涉及自我优待的案例中,以下几个因素是重要的:

(1)对关键设施或渠道的掌控状况。如果平台企业掌握了关键设施或渠道,平台用户很难找到替代,那么第三方商户或第三方服务提供者要触达用户就必须经过该平台。在这种情况下,平台企业就可以很容易地对它们实施滥用行为,用以为自营业务获取更大的优势。

在现实中,很多涉及自我优待行为的平台企业都是关键设施或渠道的掌握者。以苹果为例,由于它掌握了iOS系统,并设定苹果应用商店为在该系统内合法获取应用的渠道。在这种情况下,苹果不仅可以将自己旗下的应用在应用商店内获得更显著的推荐,还可以强制要求第三方应用提供商接受不公平的规则。

(2)第三方商户和服务商的归属状况。如果平台企业允许第三方商户在不同的平台之间进行多归属(multi-homing),那么第三方商户对平台的规则不满意,就可以随时转移到其他平台进行经营。在竞争压力之下,平台企业将很难实施包括自我优待在内的各种滥用行为。而如果平台只允许第三方商户单归属(single-homing),那么即使它们不满于平台的规则,转移成本也很高。这时,平台企业实施自我优待就会比较容易。正是基于以上原因,所以在现实中,不少平台都致力于通过“二选一”等策略限制第三方商户在不同平台之间的多归属。从这个角度看,类似的行为不仅可能对第三方商户的利益造成直接的损害,还可能成为自我优待及其他滥用行为的条件,从而造成间接的损害。

(3)互操作和数据可迁移状况。如果平台企业和其竞争对手之间具有很强的互操作性,并且相关的数据可以在不同平台之间自由迁移,那么第三方商户和服务提供者就可以很低的成本在不同平台之间进行转移。在这种情况下,平台企业对它们的控制力就很弱,要实施自我优待行为将会比较困难。只有当相互竞争的平台之间互操作性较弱,数据迁移需要较高成本,平台企业才可能对第三方商户和服务提供者的控制力有足够的控制力。正是因为这个原因,所以在不少涉及自我优待的案件中,同时也会涉及到互操作和数据可迁移问题。

(4)算法和数据能力。在平台竞争中,算法和数据是不可忽视的重要因素。一个平台企业如果掌握更好的算法、积累更多的数据,就可以提供包括更准确的预测、更精准的推送等优质服务,这不仅可以在竞争中为其赢得优势,也可以有效提升用户粘性。在这种情况下,第三方商户放弃该平台的损失就更大,转移成本就更高。因此,强大的算法和数据能力将有效提升平台企业的市场力量,从而为其进行自我优待创造条件。

另外需要指出的是,算法和数据除了提升平台的市场力量之外,在自我优待的实施过程中也具有十分重要的作用。在现实中,无论是搜索排序中的自我优待,还是通过利用第三方数据的自我优待,其实施都要求平台企业具有较高的算法和数据能力。因此,在分析平台自我优待问题的过程中,算法、数据等技术因素将是非常重要的考量因素。

2.平台企业实施自我优待的意愿

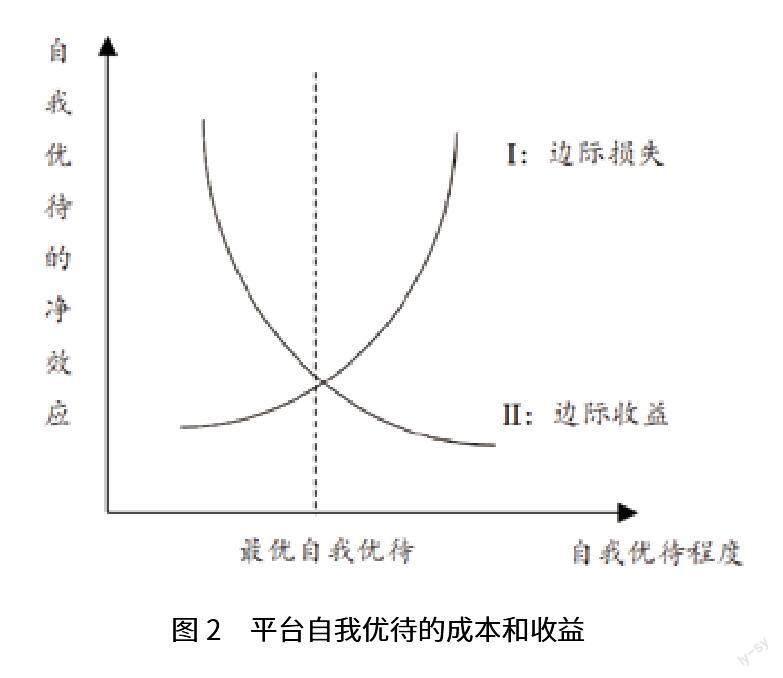

除了具有实施能力之外,自我优待行为的实行还要求平台有相应的意愿。对于平台企业而言,是否进行自我优待是平台设计决策的一部分。当它选择进行自我优待时,会产生两方面的效应:一方面,它有助于自营业务的改善,从而提升来自这部分的收入和利润;另一方面,它可能会降低平台业务的质量,并让来自这部分的收入和利润降低。出于利润最大化的考虑,平台企业会权衡这两方面的效应,以决定是否进行自我优待,以及将自我优待执行到怎样的程度。

一般来说,在平台进行自我优待之初,其带来的边际收益,即其自营业务利润的提升是较高的,而其边际成本,即它带来的平台业务的利润下降则相对较少。而随着平台自我优待程度的增加,其边际收益将会降低,而边际成本将会提升。当平台进行最优化决策时,实施自我优待带来的边际收益应当等于其带来的边际成本。在图2中,我们对这一机制进行了描述。

需要指出的是,自我优待所带来的边际收益和边际损失都会受到一些外生因素的影响,而在所有影响因素中最重要的是平台企业的业务构成。具体来说,对平台企业来说,如果其收入和利润主要都来自其平台业务,如中介费、服务费等,那么在其他条件相同的情况下,自我优待带来的边际收益就会相对较低,而边际成本则会相对较高。此时,平台企业将选择较低的自我优待水平。反之,如果平台企业的收入和利潤主要来自自营业务,那么自我优待带来的边际收益就会相对较高,而边际成本则会相对较低。此时,较高的自我优待水平就成为了平台的最优选择。

在实践当中,可以找到很多平台企业业务构成影响其自我优待水平的例子。以亚马逊为例,在最近几年中,它在欧洲和美国都卷入了不少与自我优待相关的案件。这一现象产生的原因,很大程度上是由于亚马逊近年来加大了对自营业务和服务的重视。除了终端市场上的自营品牌商品外,亚马逊在物流、云等市场上都加大了投入,而从利润率上看,自营业务要显著高于平台业务。因此,对于亚马逊而言,通过实施自我优待行为牺牲部分平台业务的收入,以此来换取在自营业务上收入的提升就是十分合算的。

(二)平台的双重身份及其经济影响

在很多类型的自我优待行为中,都会涉及到平台的双重身份问题。而在有关规制问题的讨论中,关于是否应该允许平台双重身份的存在,也是一个十分重要的议题。因此,理解平台双重身份的影响对于加深对自我优待行为的认识具有十分重要的意义。

1.平台双重身份形成原因的经济分析

从经济学角度看,平台双重身份的形成是有其原因的。目前,已有不少文献对这一问题进行了分析。

哈吉乌和史普博最早对平台双重身份问题进行了分析。他们指出,平台自营业务的存在对于启动平台、构建平台生态网络是非常有价值的。在平台成长过程中,都会面临“鸡生蛋、蛋生鸡”的问题,它究竟能在某一边的市场吸引多少用户,取决于它在其他一边市场上的用户数。因此,平台必须在其中的某一边率先积累足够多的用户,才可能突破临界点,避免陷入坏的均衡。平台如果在某一边市场上推广自营业务,将有助于它在该市场上突破临界点,进而推动平台发展,让其生态能够健康生长。以游戏机市场为例:当一款新的游戏机上市时,如果缺乏游戏供应商,就不会有用户购买这款游戏机;而如果没有足够的用户使用这款游戏机,游戏开发商也不会有足够的动力为其开发游戏。在现实中,为了防止以上情况的出现,所以游戏机厂商在发售新的游戏机时,都会同时发售几款自营游戏,以此启动市场需求。从平台经济学的角度看,这时游戏机厂商就构成了一款双重身份的平台。

哈吉乌和莱特从另一个角度对平台的双重身份问题进行了探讨。他们在自己的论文中讨论了两种不同的平台经营模式。一种是“经销商模式”(reseller-mode),在这种模式下,在平台内经营的商户先将商品卖给平台,然后平台再向消费者转售商品。这样,由平台转售的商品就构成了平台自营。另一种则是“市场模式”(marketplace-mode),在这种模式下,消费者通过平台直接和商户进行交易。哈吉乌和莱特认为,两种模式的优劣取决于平台和商户对某些不可签约的决策变量(non-contractible decision variable)的掌握。具体来说,如果相对于商户,当平台掌握对于商品的更多信息,或者该商品的销售可以对其他商品带来很大的外溢作用时,经销商模式将更有可能被采用;而那些商户对商品掌握更多信息,并且该商品的销售对其他商品产生的外溢作用有限时,市场模式被采用的可能性将会更高。这就解释了为什么现在越来越多销量较大、品质较为标准化的商品都被纳入了平台的自营,而“长尾”商品则一直采用市场模式进行销售。

在较近的一篇论文中,哈吉乌等人分析了双重模式的另一种形成机制,即“邀请竞争对手加入”(Hosting Rivals)。在他们的模型中,一个企业销售多种商品,并且每一种商品都在市场上存在竞争。消费者在不同的商品销售方之间进行挑选,出于减少搜寻成本的考虑,他们可能会倾向于在同一个销售商那里购买所有商品。在这种情况下,为了吸引消费者,以保证自己的核心商品的销售,该企业就可能邀请那些非核心商品上的竞争者来和自己一起进行销售。通过这一过程,企业就变成了一个双重身份的平台,它在核心商品上会继续保持自营,而在非核心商品上则会成为一个平台。

2.平台双重身份的竞争效应

安德森和贝德·德福利在一个简单的设定框架下讨论了平台双重身份的存在对消费者福利的影响。根据他们的模型,当平台企业在自己的平台引进了自营业务之后,它会更倾向于对在平台内经营的第三方商户收取更高的佣金。通过这种方式,它将有效提升第三方商户的成本,从而让自营的商品具有更高的竞争力。但是,这种行为不仅会导致第三方商户销售的商品的价格提升,还会让一部分第三方商户退出平台。假设消费者的需求函数是嵌套Logit型的,上述情况将会造成消费者剩余的减少。

安德森和贝德·德福利为反对平台双重身份的存在提供了一个理论依据,但是他们的分析显然过度依赖于对消费者需求函数形状的假设。埃特罗在一篇论文中指出,如果相比于自营商品,第三方商户销售的商品具有更高的价格弹性,那么平台在引入自营商品之后,反而会导致它减少对第三方商户收取的佣金。在这种情况下,不仅第三方商户的商品价格会更低,而且会有更多的第三方商户加入平台。由此,消费者剩余就会提升。而与此同时,虽然平台对每一个第三方商户收取的佣金减少了,但由于更多的第三方商户加入了平台,再加上来自于自营业务的收入,因此平台的总收入反而可能提升。

尽管埃特罗的研究与安德森和贝德·德福利的研究结论针锋相对,但它们的研究却一起为判别自营业务对消费者剩余的影响提供了一个直观的标准:如果自营业务的加入会导致平台向第三方商户收取更高的佣金,那么消费者剩余就更可能下降;反之如果在自营业务加入的同时,平台向第三方商户收取的佣金降低了,那么消费者剩余就可能获得提升。

目前,关于平台双重身份的经验研究相对较少,其中比较有影响的一项研究是针对亚马逊的。在该研究中,研究者对亚马逊对某些商品品类采取自营的决策,以及由此带来的后果进行了分析。他们发现,亚马逊在选择提供自营商品时并不是随机的,它更倾向于瞄准那些价格更高,运输成本更低,需求更大,客户评级更高入手。此外,如果一个商品品类的供应商选择亚马逊物流服务FBA的比例越高,亚马逊选择对该品类商品进行自营的可能性就越低,因为这可能会挤占通过FBA业务取得的收入。此外,他们还发现,当亚马逊对某一商品品类提供自营后,由于亚马逊自营是免运费的,因此消费者对该商品品类的需求将会增加。但与此同时,销售这一品类的第三方商户将会认识到他们难以和亚马逊竞争,因而會减少对FBA服务的使用,甚至直接退出市场。

另一项关于平台双重身份的研究是关于谷歌在安卓系统中扮演的双重身份的。在这项研究中,那些苹果系统已经提供了自营服务,而安卓系统没有提供自营的服务被定义为“具有自营威胁的”。研究发现,对于这类服务,应用开发商在质量改进方面的投入会较低,这表现为更新的频次会较低。与此同时,它们会向用户索取更高的价格。不过,这未必会在总体上降低它们的创新努力,但会把创新的重点放在开发新的应用程序上。这项研究表明,平台自营业务的开展将可能改变第三方商户的决策,导致它们重新进行商业布局。

新近的一项研究分析了亚马逊在家居和厨具市场上推广自营产品的影响。研究者发现,从短期看,亚马逊在这些市场上供应自营产品的努力更有助于促进市场的扩展,而没有对第三方卖家造成侵害;但从长期看,亚马逊的进入会伴随着销售这些品类商品的新商户进入的减少。不过,他们认为,亚马逊进入和新商户减少之间并没有明确的因果关系,而是“均值回归”的一种表现,因为当大型的商户进入时也会造成新商户进入的减少。

(三)平台自我优待的经济影响

通过上述的分析可以知道平台的双重身份本身的经济影响是不确定的,它既有可能改善效率、提升消费者福利,也可能损害效率、降低消费者福利,究竟出现哪种情况需要视不同的情况而定。下面,我们将进一步分析基于双重身份所造成的自我优待行为的影响。从理论上看,自我优待的存在确实可能在一定条件下造成竞争损害,并对消费者福利造成损失,但与此同时,它也可能会带来很多竞争的好处。因此,从总体上看,它的结果依然是不确定的。在本小节中,我们将对有关平台自我优待经济影响的部分研究进行介绍,以揭示这些行为可能对竞争产生的影响。

由于自我优待的实施方式太多,因此我们这里将不对通过搭售、价格歧视等传统方式进行的自我优待进行分析,而会将讨论焦点集中在用搜索操控、利用第三方数据等新手段实施的自我优待上。

1.通过操纵搜索结果或推荐信息实施的自我优待

搜索操纵问题是目前关注较多的一类自我优待问题,包括“谷歌购物比价案”在内的几个代表性自我优待案例都是采用这种方式实施的。大量的实证研究证明,在购物平台、在线旅游平台,以及音乐平台的站内搜索环境下,也存在着类似形式的自我优待问题。

德·科尔尼埃和泰勒曾对搜索操纵问题进行过分析。在他们的模型中,广告主可以选择直接让广告发行商承接横幅广告(banner),也可以向搜索引擎购买赞助商链接(sponsored links)。搜索引擎具有两个功能:一方面,它是流量的引导者,可以通过操纵搜索排序,将用户引向某个广告发行商投放广告的网站;另一方面,它也是一个广告市场的直接参与者,会和网站争夺广告主的广告订单。运营搜索引擎的平台既可以让搜索引擎单独运营,也可以通过收购某个广告发行商,组成一体化平台。两位作者通过模型分析展示:当搜索引擎的运营商选择组建一体化平台时,它会更激励从事自我优待行为,即将用户导向自己运营的发行商。但是,消费者的福利却未必会因此而受损,甚至会有所改善。他们对此给出了三点理由:首先,在一体化之后,因偏向客户所引起的偏差和内容的偏差之间会相互抵消。其次,一体化之后,每一次搜索提供给平台的经济价值将会更高,这就会对其提供优质内容施加更为严格的约束。再次,出于排挤竞争对手的考虑,搜索引擎会减少赞助商链接的供应,这会让用户在搜索时遇到的广告更少,因而将提升他们的效用水平。

在另一篇论文中,德·科尔尼埃和泰勒考察了信息中介平台的自我偏好所带来的影响。在他们的模型中,存在着相互竞争的商家,信息中介平台负责向消费者推荐商家信息,从而影响他们的选择。出于营利的考虑,信息中介平台可能通过和其中的一个商家合并,组成一体化平台。在一体化平台构建之后,它将会更倾向于实行自我优待,向消费者推荐自营商户。两位作者指出,商家在市场上的竞争方式将会影响到一体化和自我优待行为的后果。具体来说:如果商家之间进行的是价格竞争,那么商家的利润增进将主要来源于对消费者剩余的攫取。这时,平台就会先用信息中介将消费者引向自营商家,然后让自营商家收取更高的价格,消费者剩余就会因此下降。而如果商家之间进行的是质量竞争,其利润来源于通过提供更高质产品来提升单客收入。在这种竞争模式下,尽管平台的自我优待依然会将客户导向自营商家,但自营商家会主要致力于提供高质商品。此时,消费者剩余将可能得到提升。总而言之,当竞争模式让商家的利益和消费者冲突时,自我优待更可能损害消费者福利;而当竞争模式让商家的利益和消费者一致时,自我优待更可能促进消费者福利。

通过上述的分析可以看到,在理论上,以操纵搜索结果或推荐信息为手段的自我优待行为的结果是复杂的。对于不同的市场、不同的商业模式,它们可能对消费者福利带来完全不同的影响。为了考察各种场景下上述自我优待行为的后果,不少研究者开展了对应的实证研究。例如,林曾对亚马逊的站内搜索排序与根据结构模型估算出的理想搜索排序进行过比较。结果表明亚马逊在搜索排序中偏向于自营商户,并且这会导致消费者剩余的下降。陈楠和蔡欣恬对亚马逊“经常一起购买”(FBA)推荐的状况进行了分析。结果发现,亚马逊的FBA推荐会显著偏向于自营商品。如果某品类的自营商品售罄,则第三方商户的商品获得推荐的概率要低8%。李和穆索夫也对亚马逊的FBA推荐进行了考察。结果也表明,亚马逊的FBA推荐会显著偏向于自营商品,而价格更低的由第三方商户提供的商品則难以得到推荐。因而在短期看,亚马逊在FBA推荐上的自我优待可能损害消费者福利。不过,如果考虑到商户的进入和退出,那么从长期看,自我优待对于消费者福利的影响则具有微小的正向影响。

2.通过搜集第三方数据实施的自我优待

通过搜集第三方数据来改善自营业务的经营也是一种常见的自我优待形式。关于这类行为的经济效应,也有一些学者进行了研究。

埃特罗的一篇论文对平台利用第三方数据的问题进行了理论分析。在他构建的模型中,平台内的第三方商户会通过投资来改进自己的商品质量,但它的创新活动有概率被平台观察和模仿。这会带来两方面的后果:一方面,创新被模仿的存在有可能打击第三方商户的创新积极性,进而减少其投资意愿,对它们的创新造成阻碍。另一方面,当自营商户确实模仿了第三方商户之后,就会激化该品类商品的竞争,从而带来商品价格的下降、质量的提升。基于这种分析,平台的此类自我优待行为对消费者带来的影响是不确定的,它既有可能损害,也可能增进消费者的福利。

不过,在埃特罗的研究中,并没有考虑平台的选择问题。如前所述,平台企业会根据预期收益来决定选择哪些品类的商品来推出自营业务,在这种情况下,其利用第三方数据的自我优待行为就会产生不同的后果。姜宝军在一篇论文中对上述问题进行了分析。他的研究表明,对于经营潜在能带来高收益的商品品类,平台会倾向于降低其销售商户的服务费用,鼓励它们的入驻。从这个角度看,平台利用第三方数据的行为反而会增加优质的第三方商户数,并且提升它们的投资水平。

除了对利用第三方数据行为的机理和影响进行分析外,也有一些研究对规制这类行为的相关政策进行了考察。在一篇较近的文章中,麦德森和瓦洛迪构建了一个相关的分析模型。在模型中,当平台会观察第三方数据的交易数据,并在看到第三方商户的销售超过一定阈值后,就会推出对其进行模仿的自营商品。监管机构可以通过政策来规制平台的这种行为。他们指出,禁止平台使用第三方商户的数据可能会带来两方面的后果:一方面,这种禁令可能会增加第三方商户的创新动力,从而激励更多创新的出现;另一方面,这种数据使用禁令可能会导致平台企业不加区别地对所有商品品类都开展自营业务。总体来看,这种数据使用禁令带来的结果将取决于创新的类别。具体来讲,对于那些“实验型”(experimental)的创新,即那些投入较高,但会以小概率产生重大需求影响的创新,数据使用禁令总体上会对创新产生积极影响;而对于那些“渐进型”(incremental)的创新,数据使用禁令总体上则会产生负面影响。基于以上分析,麦德森和瓦洛迪认为对使用第三方数据问题纯粹采用自由放任,或者采用一刀切的禁止都不可取。作为替代,他们提出了一种“数据专利”(datapatent)方案,即对第三方商户授予权利,允许他们在一定时间内拒绝平台访问其数据。在他们看来,这种处理方式将可能对创新带来更好的效果。赫瓦斯·德雷恩和希里吉亚也对禁止平台使用第三方数据的政策进行了分析。他们指出,由于平台出于搜集信息的需要,会降低佣金和服务费,吸引第三方平台入驻,因此实施数据禁令将导致这些费用的提高,从而对第三方平台造成更大的负担。基于这一点,他们建议如果要实施数据禁令,应当同时对佣金和服务费水平实施管制。

四、关于平台自我优待问题的政策探讨

随着平台经济的发展,平台自我优待的现象变得越来越常见,因此应该如何规制这一行为也就成为了摆在各国监管部门面前的一道难题。在监管平台自我优待问题上,存在着很多的争议,包括:究竟应该用反垄断法还是行业管制来对其进行规制?如果采用反垄断法来对其进行规制,那么应该将其归为哪一类的滥用行为?或者是否需要引入新的滥用类别?在分析相关的案件时,又应该采取怎样的流程,参考怎样的损害理论?在本节中,我们将对这些问题逐一进行探讨。

(一)反垄断还是管制?

关于自我优待行为的规制方式,目前存在着很多不同的观点。从总体上看,这些观点可以分为“反垄断派”和“管制派”。其中,前者认为自我优待应该被纳入《反垄断法》的框架之下,作为一类滥用市场支配地位行为来进行规制;而后者则认为反垄断并不能解决自我优待的所有问题,因此应当采用行业管制的思路来对其进行应对。在两派观点的内部,也存在很多的分歧,具体来说:在“反垄断派”的观点中,有的认为应当采用本身违法规则来对其加以处理,有的则主张用合理性分析原则来对其处理;而在“管制派”的观点中,有的主张直接用结构性拆分的方式直接禁止平台双重身份的存在,有的则主张仅对用户较多、影响较大的一些“守门人”平台额外规定一些需要遵守的义务。

本质上,反垄断和管制是两种差异很大的规制思路。从理论层面上看,反垄断的前提假设是竞争能够产生一个好的结果,因此通过纠正各种滥用行为就可以让市场重新恢复到这种理想状态;而管制针对的问题则是市场本身的问题,这些问题即使是在竞争状态下也难以纠正,因此就需要引入一些管制措施来加以规范。在操作层面上,反垄断一般是一个“事后”行为,只有当证明了滥用行为存在时,规制手段才需要介入;而管制则通常是一种“事前”行为,在按照标准确定了监管对象之后,它们就会被要求遵守相应的义务。

具体到平台的自我优待问题上,情况有其复杂性。在很多时候,它其实是一个竞争不足和竞争无效夹杂的问题。一方面,在很多涉及到自我优待问题的案例中,都出现了平台对竞争的破坏,这种行为很可能会造成对竞争对手的排挤和对消费者福利的损害。在面对这些问题时,采用反垄断的手段进行干预,让竞争得到恢复,将可以在很大程度上让情况得到改进。另一方面,由于平台本身存在很多独有的特征,因此在某些时候,即使保证了充分竞争的存在,也很难达到经济上的“最优”状况。在类似的情况下,管制在理论上就可以帮助经济达到更好的结果。

综合以上两方面情况,我们不难得出结论:从理论上看,仅靠反垄断或者仅靠管制都无法有效解决平台自我优待相关的所有问题。因此,对自我优待问题的一个合理规制框架不应该只有一类工具。反垄断和管制并举,或许是一个更为务实的选择。

(二)略论对平台的“守门人”管制

关于究竟如何将反垄断和管制进行协调,又是一个十分重要的问题。目前,“守门人管制”似乎是在欧美比较流行的一个思路。根据这种思路,一些规模较大、用户较多,经济影响较为显著的平台企业将会被认定为“守门人平台”,并被要求履行一些额外的义务。而无论是在欧洲的《数字市场法》还是美国正在审议中的几部法案,禁止自我优待行为都被作为了守门人平台的主要义务之一。除了“守门人”之外,其他普通平台企业的自我优待行为则更多被纳入到反垄断的框架当中进行处理。

应该说,“守门人”管制这种大小平台区别对待,让大平台履行更多义务的思路总体上是可取的,在对“守门人”义务的安排上,目前的《数字市场法》等法律都似乎有过紧之嫌。容易看到,在欧美的立法过程中,立法者都受到了新布兰代斯主义等激进观点的影响,这使得他们都习惯于将结构性拆分作为应对自我优待问题的方法。这种“一刀切”式的做法对经济的影响或许会比它带来的正面作用更大。

从竞争策略的角度看,企业构建双重身份平台的这种行为本身是一种正常的竞争策略,其本质和过去的多业务经营并没有什么不同。而从其后果看,双重身份的存在对竞争,以及消费者福利的影响也未必都是负面的。在很多时候,它不仅可以起到启动平台、活跃生态的作用,而且可以促进商品价格降低、质量齐升,从而让消费者福利状况获得改善。因此,通过结构性拆分来禁止双重身份的存在不仅会伤害企业的竞争自主,还会造成很多不可测的影响,从而阻碍平台经济,乃至国民经济整体的健康发展。基于以上判断,笔者认为结构性拆分这种过于严苛的监管措施并不可取。

需要指出的是,由于“守门人”的影响巨大,因此采取完全放任的态度,对其问题置之不理也是不妥的。基于现实情况,要求一些“守门人”平台执行诸如互操作、数据可迁移、服务费上限等义务,以此来预防大平台运作中可能出现的问题,应当是十分必要并且可行的。

(三)平台自我优待反垄断规制的几个理论问题

除了要求“守门人”平台履行相关义务外,反垄断将是处理自我优待问题的更一般工具。在关于反垄断工具应该如何应用到自我优待的处理上,也有很多理论问题有待解决。

1.本身违法还是合理性原则

关于处理自我优待问题时应该采用的原则,目前存在着不小的争议。一派观点比较激进,认为应该用本身违法(perseillegal)原则对其加以禁绝;另一派观点则相对温和,认为应该采用合理性分析原则,具体问题具体分析。

在這个问题上,笔者更倾向于认可后一种观点。从法律经济学的观点看,对一种违法行为的处理究竟应该采用本身违法原则还是合理性分析原则,主要取决于采用两种原则可能带来的成本和收益。正如前面已经指出的,大量的理论推导和经验研究都已经表明自我优待行为并不一定会带来经济效率和消费者福利的下降,甚至在某些情况下,它对于市场环境的营造还可以起到很大的作用。因此,如果用本身违法原则对这类行为一律禁绝,就可能造成大量的“第一类错误”,造成很多不必要的损失。相比之下,依据合理性分析原则,对于每一个个案具体考察行为对竞争状态、对消费者福利带来的影响进行分析,然后再做出处理决定,将可能最大限度减少误判,让竞争效率和消费者福利得到保证。

另外值得一提的是,在处理涉及自我优待的反垄断案件中秉持本身违法原则,其实和采用守门人管制应对自我优待行为在本质上是一致的,只不过前者的处理在事后,而后者的处理则放在了事前。在这种情况下,如果已经对守门人管制对部分自我优待行为进行了预先处理,那么再在反垄断的过程中采用本身违法原则就更没有必要了。

2.是否需要创设新的滥用行为

在这个问题上,存在着一些争议。一些观点认为,《反垄断法》中列举的滥用行为已经可以涵盖自我优待,因而无需创设新的滥用行为;另一些观点则认为,一些自我优待行为已经超出了《反垄断法》中列举的滥用行为的范畴,因而需要创设新的滥用行为来加以规制。笔者认为,比较好的一个办法是对不同表现形式的自我优待行为采取分类的方式,具体来说:

对于一些手段上和传统滥用行为一致的自我优待行为,都可以归入传统的滥用行为进行处理。

某些行为虽然被认为是自我优待的表现,但是在表现上是和传统的滥用行为类似的。举例来说,平台企业对于自营商户和第三方商户收取不同服务价格的做法其实和对不同第三方商户收取不同服务价格的做法,虽然在行为的目的上可能是不同的,但在手段上却如出一辙。对于类似的自我优待行为,将其归并到原有的滥用行为,沿用其分析框架可能是比较经济的处理思路。

对于一些传统上没有的自我优待行为,可采用兜底条款,依据处理滥用市场支配地位的基本精神来进行处理。如果某类行为出现比较频繁,确实有单独列举的必要性,可考虑在适当的时候将其创设为一种新的滥用行为。

在实践当中,很多自我优待行为都不能被《反垄断法》中列举的传统滥用行为所涵盖。比如,涉及算法和数据,以及隐私规则的自我优待行为就很难被归入哪一种传统的滥用行为。当处理这类问题时,就不能简单依据条文,而应该更多地根据处理滥用市场支配地位的基本精神。

在这方面,一个比较好的范例是欧盟法院对“谷歌购物比价案”的审理。在该案中,谷歌操控搜索结果的行为定性也成为了一个争议的焦点。谷歌方面曾建议将这一行为归并为传统的拒绝交易行为,并沿用Bronner案的处理思路来进行分析。但法院并没有采用这个建议,而是认为可以直接根据相关的侵权事实及其影响就可以直接进行处理。在后续的处理中,法院主要分析了谷歌的行为是否造成了排除竞争的效果,并对谷歌提出的抗辩理由进行了分析。结合这些事实,就认定了谷歌的违法事实。依笔者来看,这种直接从行为事实和行为效果出发,而不拘泥于套用具体行为的做法,可能是值得我们借鉴的。

在是否应该创设新的滥用行为方面,笔者认为应当采用一种审慎的态度。在现实中,平台经济的发展十分迅速,随着技术的迅速迭代,新的滥用行为也会不断出现。相比之下,法律的修改则是迟缓的,修法成本也很高。在这种情况下,希望通过创设新的滥用行为来应对不断变化的自我优待行为,将注定是低效的。因此,笔者认为除了在恰当的实践把某些出现十分频繁的新形式自我优待行为创设为新的滥用行为外,对其他的自我优待行为都可以采用兜底条款,依据处理滥用市场支配地位的基本精神来进行处理。

出于减少处理相关案件成本的考虑,执法机关和法院也可以适时出台一些指南、司法解释等文件。相比于高成本的立法,这种做法将是更有效率的。

3.应该采用什么损害理论

损害理论(theoryofharm)是法律分析和法律适用的关键问题。要让法律分析和法律适用有坚实的依据,就需要建立起有效的损害理论。尽管在各国的反垄断法中,都认为对竞争的损害应该是反垄断损害理论的核心,但关于什么才是对竞争的损害,还存在着非常大的分歧。

在这个问题上,目前存在着如下比较有代表性的观点:第一种是秩序自由主义的观点,它主张从直接的竞争效果来考察行为是否构成了对竞争的损害。一旦观测到了某行为限制了竞争,或者削弱了竞争对手的竞争能力,则这种行为就会被认定为是具有竞争损害的。第二种是芝加哥学派的观点,它主张从社会总财富最大化的角度来进行考察。如果某行为造成了社会总财富的损失,它就被认为是损害竞争的,否则就不能被认为它损害了竞争。第三种是后芝加哥学派的观点,它主张从消费者福利角度来考察对竞争的损害。根据这种观点,如果某种行为造成了能造成消费者福利下降的后果,如商品价格上升、质量下降等,这种行为就被认为损害了竞争。除了以上几种观点之外,还有一些新的理论尝试将对隐私的侵害、对创新的损害等作为破坏竞争的考量因素。

很显然,同一行为在不同的损害理论下得到的定性将存在巨大的差别。例如,如果某些行为引发了社会总财富的提升,但导致了消费者福利的下降,那么根据芝加哥学派的观点,它就应当被视为是合法的。但如果根据后芝加哥学派的观点,企业以牺牲消费者福利为代价提升自己的利润,最终导致社会总财富提升的行为,恰恰应该被视为是滥用其市场力量的一种体现,因而当然应该被视为是非法的。

在处理自我优待问题时,不同损害理论之间的冲突将会更加明显。实践当中,很多类型的自我优待行为都会造成对第三方商户的限制,并提高第三方商户相对于自营商户的成本。如果按照秩序自由主义的,那么这类行为当然是违法的。但与此同时,它们却可能提升社会总福利,甚至让消费者福利也获得提升。

在這种情况下,类似的案件将可能得到不同的定性。仍以谷歌比价案为例。欧盟的法院在审理该案时,主要考虑的问题是谷歌的自我优待行为是否构成了对竞争的排除和限制。相关证据表明,谷歌的自我优待策略让主要竞争者的流量下降了50%,而让自营的购物比价业务流量上升了65%。据此,法院认为谷歌的行为确实构成了对竞争的损害,从而认定其违法。虽然谷歌方面提出了一些基于经济效率和消费者福利的抗辩意见,但法官最终并没有采纳这些意见。值得注意的是,几乎在欧盟对谷歌购物比价业务进行调查和诉讼的同时,美国的联邦贸易委员会也对谷歌的比价业务进行了一次调查。最终,联邦贸易委员会并没有认定这一行为违法。在结案书中,联邦贸易委员会承认谷歌的这一行为“确实会造成第三方比价购物网站的流量损失,并且可能会弱化这些竞争者在购物比价服务市场中的竞争”,但它同时指出,这些行为“可以为用户提供更为直接相关的信息,可以更为快速地满足用户的搜索需求。”据此,联邦贸易委员会认为,虽然谷歌的自我优待行为削弱了竞争,但这正是反垄断法所倡导的“竞争的本质”的表现。对比欧盟和美国在处理谷歌购物比价问题上的态度,很明显前者秉承了秩序自由主义的损害理论,而后者的损害理论则主要是基于后芝加哥学派的观点的。正是这种适用损害理论的差别,造成了两个案件最终走向的截然不同。

那么,在处理自我优待问题时,究竟应该采用哪一种损害理论呢?笔者比较倾向于认同后芝加哥学派的观点。原因如下:

一方面,秩序自由主义的观点过分强调了对竞争者的保护,忽略了竞争形式的变化,因而并不能适应平台经济发展的需要。在平台经济时代,由于网络外部性的存在,竞争很容易导致“一家独大”的结果,因此要想保持市场上同时存在大量的竞争者从技术上就很难出现。以购物比价搜索为例,这类服务本质上也具有很强的网络属性,因此即使没有自我优待的存在,谷歌旗下的产品通过竞争也大概率可以占领大部分市场。在这种情况下,保证大量竞争者的存在的本质就是保护了落后,抑制了竞争。因而,这种观点并不可取。

另一方面,芝加哥学派的观点则过分保护了竞争中的胜者,而忽略了消费者的利益。不同于传统的企业,平台企业具有“二重性”,它既是一個以营利为目标的企业,又是一个市场的运营者和管理者。因此,当一个平台在网络外部性的助推下成为了市场的垄断者后,其拥有的市场力量将远强于传统经济条件下的垄断者。加之在平台经济的条件下,新的竞争者很难成功进入,因此如在自由放任的情况下,社会财富的增长很难如芝加哥学派所说的那样自动转化为消费者福利的增长。因此,单纯用社会财富的变化来判断行为是否违法也不合适。

相比之下,后芝加哥学派基于消费者福利的标准可以更好地弥补前两种标准的不足,将损害竞争这个抽象的提法具体化了可以度量的消费者福利的变化。利用这个标准,就可以很容易地通过价格、质量等一些因素的变动来对自我优待的效应进行评估。因此,在个人看来,在处理涉及自我优待的案件时,采用后芝加哥学派的损害理论似乎是更为可取的。

五、结语:处理平台自我优待的一个整体框架

基于前面的分析,可以尝试对平台自我优待问题的处理提出一个相对整体的处理思路。如前所述,平台自我优待对竞争和消费者福利产生的影响未必是负面的,因此简单采用结构性拆分的方式来禁绝这类行为并不合适。但是,由自我优待所造成的问题也是客观存在的,因此对其的规制也是必要的。由于平台经济有很多特性,因此单纯的竞争带来的结果未必是有效的。这就决定了在处理包括自我优待在内的各种问题时,不能仅仅采用反垄断的形式,而应该采取管制和反垄断相结合的办法。

一方面,可以借鉴“守门人管制”的思路,对部分规模较大、用户较多、影响较广的“守门人”平台提出一些额外的义务。出于平衡发展和治理的考虑,这些义务的设置不宜过于严苛,不应影响平台正常的经营和发展,而应该以约束其市场力量发挥为限。由于用户在不同平台之间的多归属和低成本迁移是限制大平台滥用市场支配地位,包括实施自我优待行为的有效手段,因此应当着重考虑设计能够促进多归属、降低迁移成本的相关义务,例如要求守门人平台确保与竞争对手之间的互操作、保证用户个人数据在不同平台之间的可迁移,以及相关规则信息的透明等。

另一方面,在更为一般的情况下,依然可以用反垄断来作为规制自我优待的手段。考虑到几乎每一种自我优待的形式对竞争和消费者福利带来的影响都是不确定的,因此采用合理性分析原则来作为分析原则可能要比采用本身违法原则更为合适。

对于不同的自我优待形式,应当具体问题具体分析。如果自我优待采用了搭售、价格歧视等传统的表现形式,则可以沿用处理这些行为的思路应对。

对于那些表现较新,难以被归类到传统滥用行为的自我优待行为,尤其是与算法、数据相关的自我优待,则可以参考处理一般滥用行为的精神来进行处理。具体来说,其分析可分为四步:

(1)界定相关市场。在平台自我优待问题中,通常会涉及两个以上的市场,一个为平台涉及的市场,另一个则是自营业务涉及的市场。其中,平台涉及的相关市场是最为关键的。在对这个市场进行界定的过程中,依然可以依据替代性原则,但需要考虑平台不同边的市场之间的相互依存性。必要时,可以采用扩展的SSNNIP分析、SSNDQ等工具作为辅助。界定自营业务涉及的市场则较为简单,可以直接依据替代性原理进行,并采用SSNIP分析等工具辅助。考虑到自我优待行为通常涉及平台企业将平台市场向业务市场的传导,在对平台市场与业务市场作出界定后,还需要指明两个市场之间的联系。

(2)分析市场支配地位。平台具有市场支配地位是自我优待行为构成滥用的前提。在确定平台是否具有市场支配地位的过程中,不仅需要看其占据的市场份额,还需要对影响进入壁垒,以及影响平台对商户和平台内经营者进行操控的能力的因素进行重点考虑。尤其是平台的网络外部性、平台的多归属性、平台占有的数据,以及平台的算法能力等,都应该作为分析平台市场支配地位的重点考察因素。

(3)分析行为的影响。行为的影响是判定其是否合法的最重要因素。自我优待行为产生的影响是多样的,按照不同的损害理论、不同的标准,对行为利弊的判定也不相同。考虑到各方面因素,采用后芝加哥学派的观点,以消费者福利作为标准来作为行为合法性的判断标准是相对合理的。按照这种标准,即使自我优待行为确实对一些第三方商户,或者第三方经营者产生了排除和限制的效果,如果这种行为是有利于消费者的福利改善的,那么它就应该被视为是合法的。

尽管对行为影响的分析方法目前并没有统一的标准,但有一些直观的标准是可以参考的:首先,可以看自我优待行为的类别,看它针对的目标究竟是谁。一般来说,如果这种行为是直接针对平台内的第三方商户的,那么由此造成的影响就更可能直接传导给消费者,从而造成消费者的福利损失。相比之下,如果这种行为是针对第三方服务提供商的,那么它对消费者造成的福利损失可能并不会太大。其次,还可以借鉴一些经济学的结论,构造一些直观的标准。例如,埃特罗通过平台收取佣金的变化来判断消费者福利变化的影响就是一个十分有用的直观结论,在评价自我优待的行为时就可以参考。

(4)考虑平台企业提出的合理理由抗辩。同分析传统的滥用行为一样,在分析自我优待行为的合法性时,也应该考虑平台企业提出的合理理由抗辩。合理性抗辩理由包括两类,一类是客观合理性抗辩,即该行为是维护人身利益、社会公共利益所必需;另一类是效率抗辩,即证明该行为可以提升效率或促进技术发展,并可以将积极效果传达到消费者身上,或者可以在长期促进市场竞争环境的发展。如果平台企业可以提出类似的抗辩理由,则应该对其行为的正当性予以考虑。

总而言之,虽然在平台经济时代,自我优待确实是一个值得关注的新问题。但是,只要从市场规律出发,合理设计对平台的规制政策,就可以最大限度地扬长避短,将这类行为对竞争的损害降低到最低。

Self-Preferencing of Platforms: Nature, Impact, and Countermeasures

Abstract: In the era of platform economy, self-preferencing is a potential monopolistic behavior that has received much attention. Whether in Europe, the United States, or China, there is great controversy over how to respond to such behavior. This article provides a comprehensive analysis of the nature, impact, and response of self-preferencing from the perspectives of law and economics, and explores some related theoretical issues. We believe that platform self-preferencing may bring both harmful and favorable competition results, so it is not appropriate to ban it in a "one size fits all" manner using structural splitting and other methods. By contrast, adopting a combination of regulation and antitrust measures to conduct specific analysis of different types of behavior and individual cases is a more reasonable regulatory approach.

Keywords: Self-preferencing; Platform; Regulation; Antitrust