中国粮食主产区耕地“非粮化”时空演变特征及影响因素

曾 艳

华南理工大学公共管理学院,广东 广州 510640

0 引言

中国是人口大国,也是世界粮食进口大国。对中国来说,稳定粮食产量、保障粮食安全具有重大的战略意义。但当前,中国面临着严峻的粮食生产形势:城镇化、工业化发展导致的耕地数量减少与农民趋利动机下的农业产业结构调整进一步加剧了耕地“非粮化”。在这种情况下,如何遏制耕地“非粮化”成为政府、学界与公众关注的热点问题。2020 年11 月,国务院办公厅印发的《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》明确提出:“采取有力举措防止耕地‘非粮化’,切实稳定粮食生产,牢牢守住国家粮食安全的生命线。”

相关研究表明,中国耕地“非粮化”水平整体上随时间推进波动上升,其严重态势由东北向西南逐渐递增[1]。而学界对影响“非粮化”水平的因素分析表明:农户自身因素中的性别、年龄[2]、收入水平及结构[3-4],自然环境因素中的耕地质量[5]、区位[6]和地形[7],社会经济因素中的因成本与收益改变而不断变化的种粮比较收益[8]、地区发展水平差异[9],政策因素中的农地流转政策[10]、农业补贴政策,以及部分乡村振兴措施[11]等因素都会影响区域耕地“非粮化”水平及发展趋势。对此,学界认为,国家应稳定和完善种粮补贴政策,在加大对规模化粮食生产扶持力度[12]的同时,促使相关部门进一步细化农地利用类型[13]。此外,应从国家顶层设计出发,完善相应法律法规,从而协调好农业短期经济效益与长期粮食生产安全之间的矛盾[8]。

由此不难看出,现有研究大多数都是在国家或者单个省、市、县尺度上分析耕地“非粮化”的时空特征、影响因素与治理措施,对于全国13 个粮食主产区耕地“非粮化”情况的系统分析较少。粮食主产区作为全国粮食生产基地,在保障国家粮食安全中起到了关键作用,因此更应关注其耕地“非粮化”情况。基于此,笔者以全国13个粮食主产区为研究对象,通过计算1980—2020年每隔5年各区的“非粮化”率分析耕地“非粮化”时空分异特征,再根据对应年份的各区社会经济相关统计数据探究其耕地“非粮化”影响因素,以了解中国粮食主产区1980—2020 年的耕地“非粮化”状况及其变化情况,并根据相关影响因素提出对策建议。

1 研究区概况、数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

2003 年财政部发布《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》,确定黑龙江省(含省农垦总局)、吉林省、辽宁省(不含大连市)、内蒙古自治区、河北省、河南省、山东省(不含青岛市)、江苏省、安徽省、四川省、湖南省、湖北省、江西省等13 个粮食主产区,涉及东北平原区、北方干旱半干旱区、黄淮海平原区、长江中下游地区和四川盆地等综合农业区。国家统计局发布的数据显示,2021 年粮食主产区粮食总产量约为5.36 亿t,占全国总产量的78.5%;其中,北方7 个粮食主产区的粮食总产量约为3.42亿t,占全国粮食总产量的50.0%[14]。

1.2 数据来源及处理

该研究涉及的13 个粮食主产区的社会经济相关数据来源于《中国统计年鉴》(1981—2021 年)、《中国农村统计年鉴》(1981—2021 年)、各研究地1981—2021年的统计年鉴及统计公报。

1.3 研究方法

1.3.1 耕地“非粮化”水平测度

当前,中国粮食作物主要包括谷类作物、豆类作物和薯类作物3 种,非粮食作物则包括油料作物、糖料作物、蔬菜和瓜类等。在以往相关研究中,大多数学者用非粮食作物的播种面积与农作物总播种面积之比来测度区域耕地“非粮化”水平[8]。因此,此研究以“非粮化”率(非粮食作物播种面积占农作物播种总面积的比率)来衡量13 个粮食主产区的耕地“非粮化”水平。具体计算公式为

式(1)中:R为“非粮化”率,N为非粮食作物播种面积,G为农作物播种总面积。

1.3.2 空间自相关

空间自相关模型包括全局空间自相关和局部空间自相关,用于测度“非粮化”率的空间集聚程度及集聚中心的空间位置。

全局空间自相关是从区域整体上测度某一属性的空间集聚或分散程度,常用全局莫兰指数(Global Moran's I)表示。全局莫兰指数(Ig)的取值范围是[-1,1],其值为正代表集聚分布,值为负代表离散分布,值为零代表随机分布。因此,该研究可利用全局莫兰指数来整体判断13 个粮食主产区耕地“非粮化”率是否存在统计上的集聚或分散现象,具体计算公式为

局部空间自相关则用于探索集聚中心的空间位置。此研究利用局部莫兰指数(Local Moran's I)识别“非粮化”率高值和低值的空间聚类特征。局部莫兰指数(Il)大于0 表示某单元观测值与周围单元差异性显著小,表现为高-高或低-低聚集现象;反之,局部莫兰指数(Il)小于0 则表示与周围差异性显著大,表现为低-高或高-低聚集现象。计算公式为

式(2)和式(3)中:n为研究单元数;xi和xj分别为第i与j单元的观测值;xˉ为全部单元的平均值;Wij为每一个单元的空间权重矩阵(i与j为相邻单元则权重为1,不相邻则权重为0)。

1.3.3 面板模型回归

该研究采用面板数据模型实证分析各种自然因素及社会经济因素对粮食主产区耕地“非粮化”水平的影响。构建的模型形式为

式(4)中:下标i和t分别代表第i个省(自治区)和第t年;Yit为因变量,即耕地“非粮化”水平;αit为模型的常数项;Xit为各影响因素,具体从各粮食主产区耕地资源禀赋、粮食种植成本、种粮比较收益、农村劳动力流失状况、地区经济发展水平、农民生活水平和城乡居民收入差距等方面选取相应变量;βit为各影响因素的估计系数;εit为模型的随机误差项;N为粮食主产区数量,T为观察时期总数(笔者采用13 个粮食主产区1980 年、1985 年、1990 年、1995 年、2000 年、2005 年、2010 年、2015年和2020年的面板数据,故N=13,T=9)。

2 实证结果分析

2.1 粮食主产区耕地“非粮化”时空演变特征分析

2.1.1 粮食主产区耕地“非粮化”时序特征

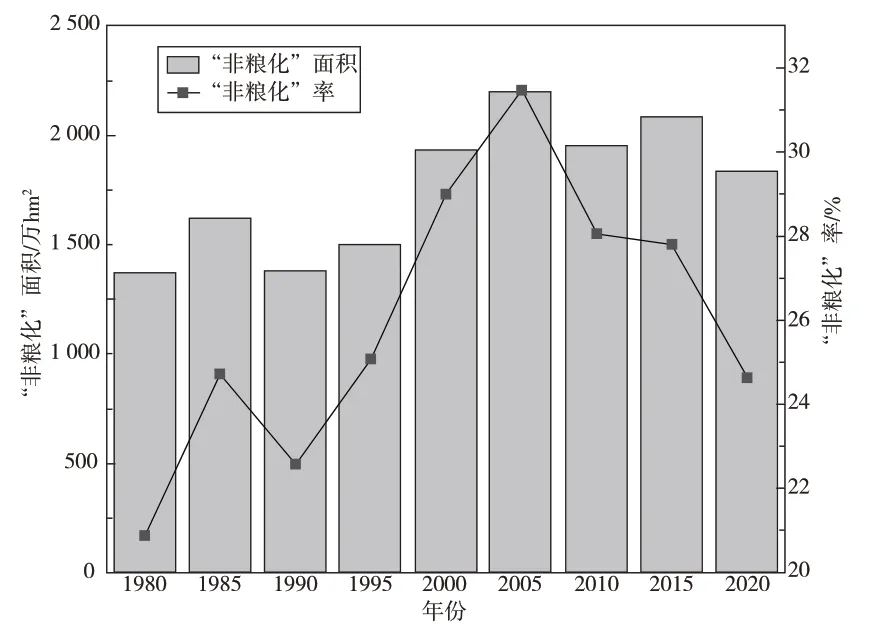

粮食主产区1980—2020 年整体耕地“非粮化”水平如图1 所示。由图1 可知,1980—2020 年,中国粮食主产区的耕地“非粮化”面积与“非粮化”率均于2005年达到峰值;整体来看,耕地“非粮化”水平经历了先升后降、整体提高的波动变化。

图1 粮食主产区耕地“非粮化”总面积和平均“非粮化”率

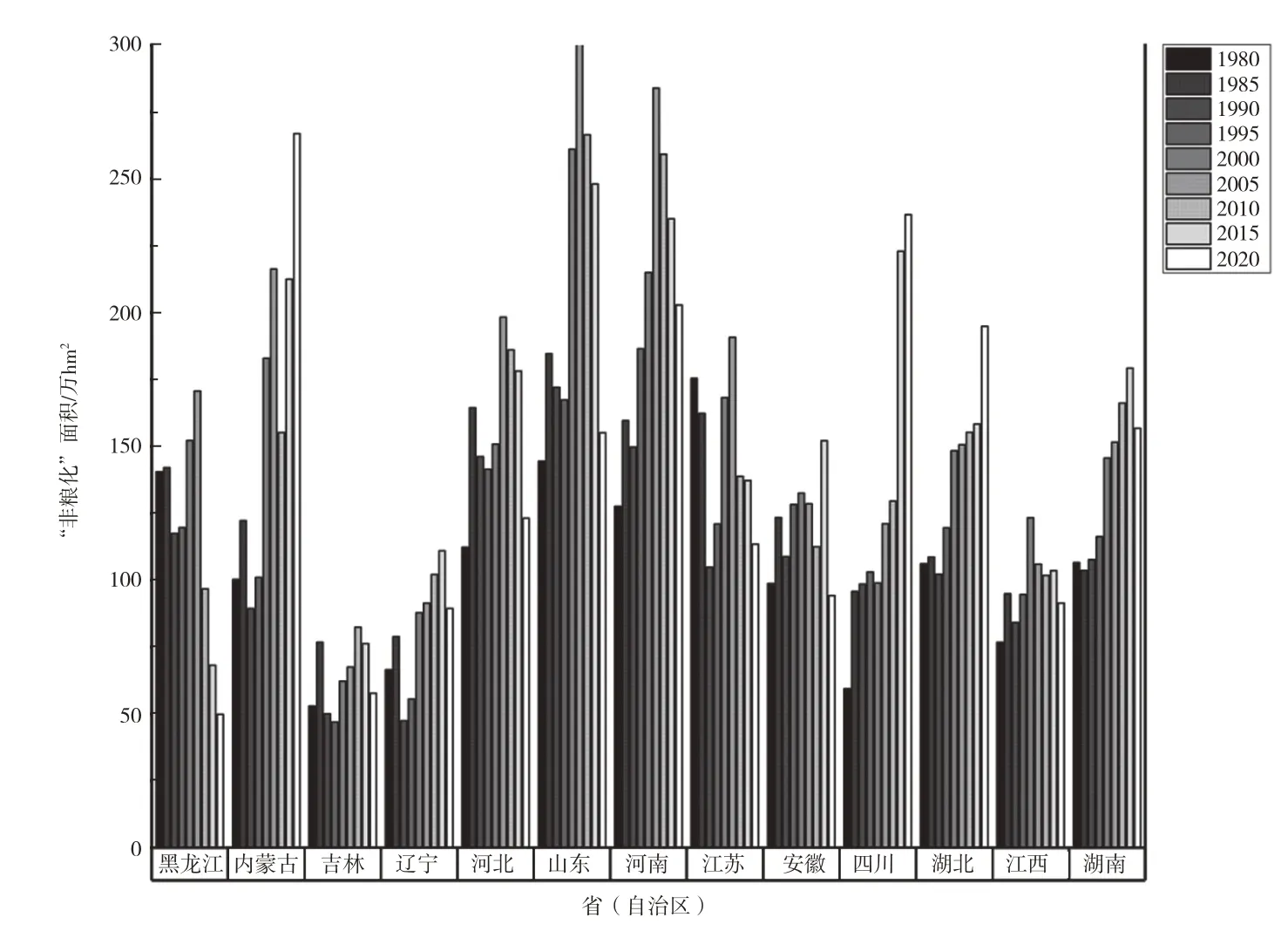

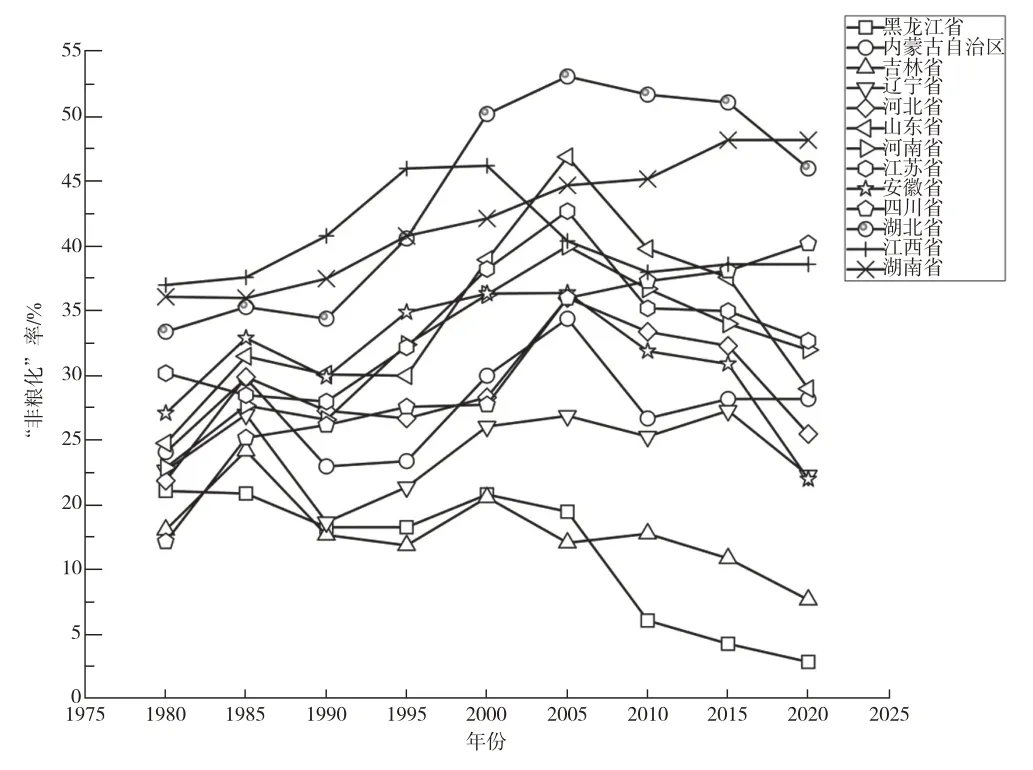

1980—2020,13 个粮食主产区的耕地“非粮化”水平具体情况如图2和图3所示。由图3可知,2020年耕地“非粮化”水平较高的省份分别是湖南省(43.2%)、湖北省(41.0%)和四川省(35.2%),耕地“非粮化”水平较低的省份是黑龙江省(2.9%)、吉林省(7.7%)和安徽省(17.0%)。各个粮食主产区的耕地“非粮化”水平变化均呈现出先增后降的趋势,整体波动水平较大,具体而言大致可以分为两个阶段。

图2 各粮食主产区耕地“非粮化”面积

图3 各粮食主产区耕地“非粮化”率变化

第一阶段是1980—2005年(含2005年)。该阶段,大部分粮食主产区耕地“非粮化”水平波动较大,均大致经历了先升后降再升至最高值的过程。改革开放后,我国加速城市化,城市的发展对劳动力和建设用地需求量大增,从而直接导致农村耕地数量减少、种粮劳动力数量下降。同时,城市的发展增加了对蔬菜、瓜果等非粮食作物的需求量,供求关系的变化引导农户在城市近郊区耕地上种植蔬菜、瓜果等非粮食作物。此外,逐渐宽松的农村土地流转政策也让种植大户更易于将耕地集中连片种植经济作物。这些因素均推动了1980—2005年粮食主产区耕地“非粮化”的发展。

第二阶段是2005—2020 年。该阶段,湖南省耕地“非粮化”水平持续上升,其他粮食主产区耕地“非粮化”水平均持续下降。该阶段耕地“非粮化”率持续下降很大程度上得益于国家前期耕地保护政策的效果显化及一系列加大保护耕地力度的举措。但是,由于该研究的“非粮化”水平是以体现相对关系的非粮比衡量的,所以需要结合图2 进行分析。从图2 来看,2005—2020 年,四川省、湖北省和湖南省耕地“非粮化”面积整体上均呈增加的趋势。这种部分粮食主产区耕地“非粮化”面积持续上升的趋势是新时期调整耕地保护政策需要注意的。

2.1.2 粮食主产区耕地“非粮化”空间特征

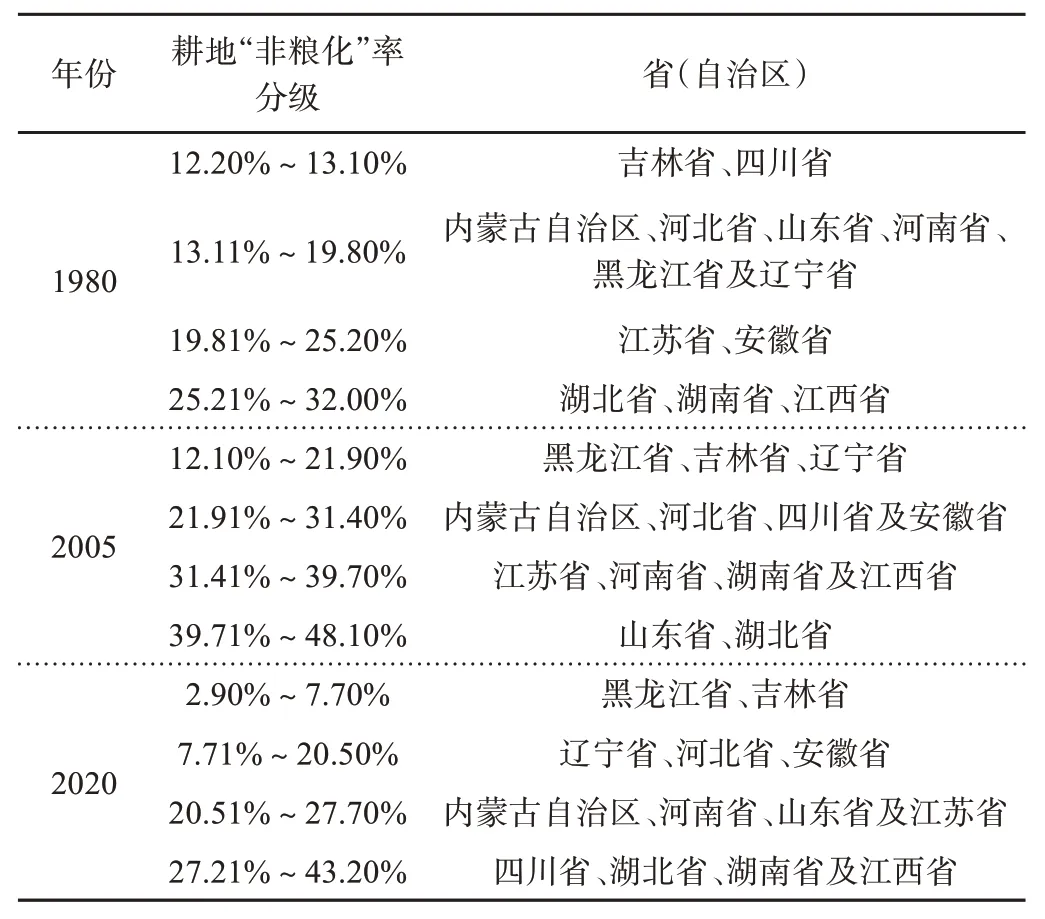

根据研究区耕地“非粮化”的时序变化,选取13 个粮食主产区研究期中1980 年、2005 年和2020 年的耕地“非粮化”水平数据,利用ArcGIS 10.7 软件,按照自然断裂点法作可视化表达,结果如表1所示。由表1可知,研究期间,粮食主产区耕地“非粮化”水平空间差异格局显著,整体呈现出南高北低的格局。分年度而言,1980 年,粮食主产区的耕地“非粮化”重心在湖北省、湖南省和江西省,耕地“非粮化”率在第三级及以上的省(自治区)占比约为38.46%;2005 年,粮食主产区整体“非粮化”率最高,耕地“非粮化”重心分别是湖北省和山东省,耕地“非粮化”率在第三级及以上的省(自治区)占比升至46.15%;2020年,整体耕地“非粮化”率下降,但耕地“非粮化”率在第三级及以上的省(自治区)占比为61.54%,其中四川省自1980 年开始耕地“非粮化”率等级始终保持上升状态,内蒙古自治区耕地“非粮化”率等级也首次出现在第三级,“非粮化”重心出现向西、向北扩散的趋势。

表1 1980年、2005年及2020年耕地“非粮化”率分级

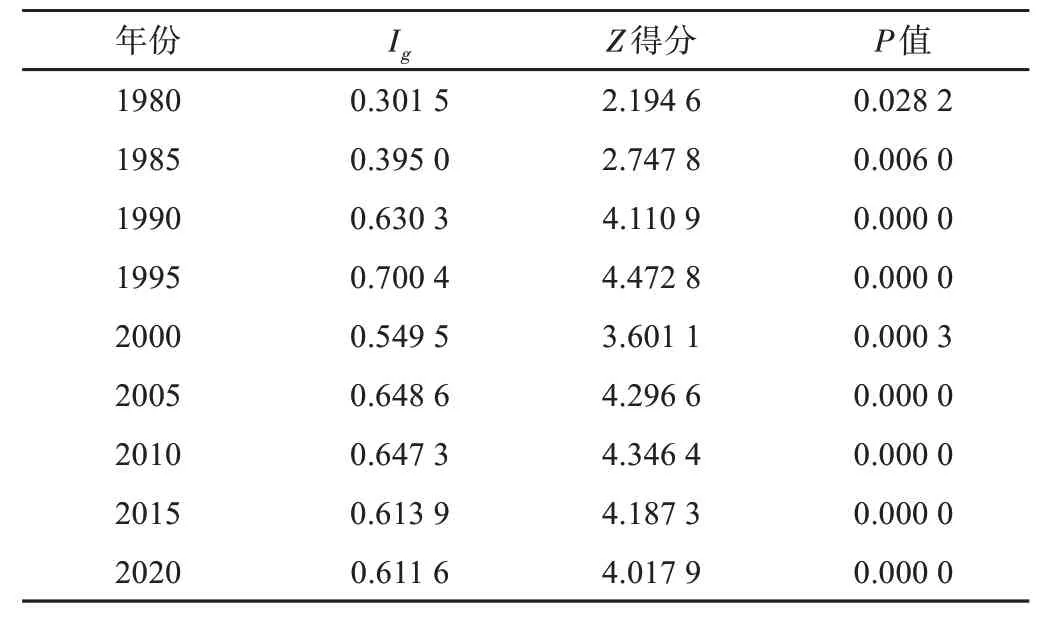

将耕地“非粮化”率作为观测变量,采用全局莫兰指数(Ig)评判不同范围内耕地“非粮化”的分异特征,具体参数见表2。由表2 可知,13 个粮食主产区耕地“非粮化”率的Ig在研究期内均为正数,且整体呈现出先变大后变小的趋势。其中,1980 年通过P<0.05 的显著性水平检验,1985 年通过P<0.01 的显著性水平检验,而1990 年、1995 年、2000 年、2005 年、2010 年、2015年、2020 年则均通过P<0.001 的显著性水平检验。这说明13 个粮食主产区的耕地“非粮化”水平存在明显的集聚分布特征,且随着时间的流逝,这种空间相关性即集聚分布特征经历了先强后弱的变化过程。

表2 研究期内Ig、Z得分和P值

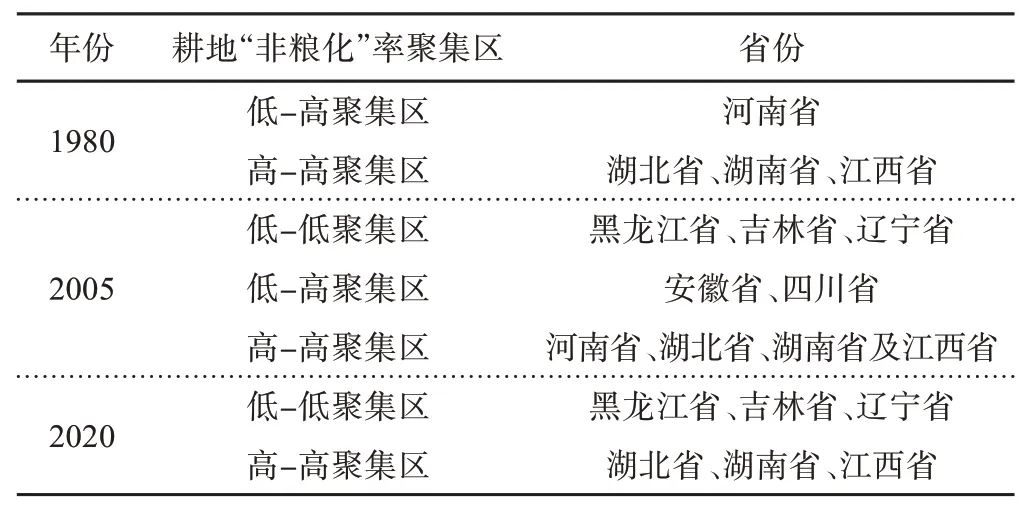

为了更加清楚地了解特定省级单元内耕地“非粮化”水平的集聚状况和模式,引入局部莫兰指数(Il)进行深入分析,结果如表3 所示。由表3 可得出以下结论。

表3 1980年、2005年及2020年耕地“非粮化”率

第一,在1980 年、2005 年和2020 年,13 个省(自治区)始终存在一片耕地“非粮化”率高-高聚集区,涉及的省(自治区)数量先增后减,其中湖北省、湖南省和江西省3 个省份始终都处在耕地“非粮化”率高-高聚集区。这些省份的耕地“非粮化”率高且与邻近省份差异小,主要是因为其均位于长江中下游地区,粮食种植易受自然灾害影响;且其邻近经济发达、就业机会多、工资报酬高的省份,人口容易向外输送,留在农村种植粮食的劳动力少。

第二,1980 年和2005 年均有耕地“非粮化”率低-高聚集区,其中1980 年为一片一个省份即河南省,2005 年为两片两个省份,分别是安徽省和四川省。这些省份人口众多且拥有良好的农业基础,耕地“非粮化”水平较低,且其邻近高“非粮化”水平的地区,因此容易形成低-高聚集区。

第三,2005 年和2020 年均有一片“非粮化”率低-低聚集区,且均为黑龙江省、吉林省和辽宁省3 个省份。这些省份均属于农业生产潜力极高的地区,粮食作物品质优良,尤其是东北大米具有广大的国内外市场,加之是国家重要的商品粮基地,因此形成低-低聚集区。

2.2 粮食主产区耕地“非粮化”影响因素分析

2.2.1 变量选取与说明

根据相关研究[15-16]及13 个粮食主产区1980—2020 年相关数据的可得性,选取的因变量(Y)为13 个粮食主产区研究期内的“非粮化”水平,自变量(X)为地区耕地资源禀赋、粮食种植成本、种粮比较收益、农民生活水平、城乡居民收入差距、种粮劳动力数量及地区经济发展水平。为了便于测度,耕地“非粮化”水平以非粮食作物播种面积与农作物总播种面积之比来衡量,各自变量分别以人均耕地面积、农业生产资料成本、粮食产值占比、农村人均年收入、城乡居民收入比、第一产业劳动力占比及人均GDP 来衡量。变量描述性统计如表4所示。

表4 变量描述性统计分析

2.2.2 模型估计结果与分析

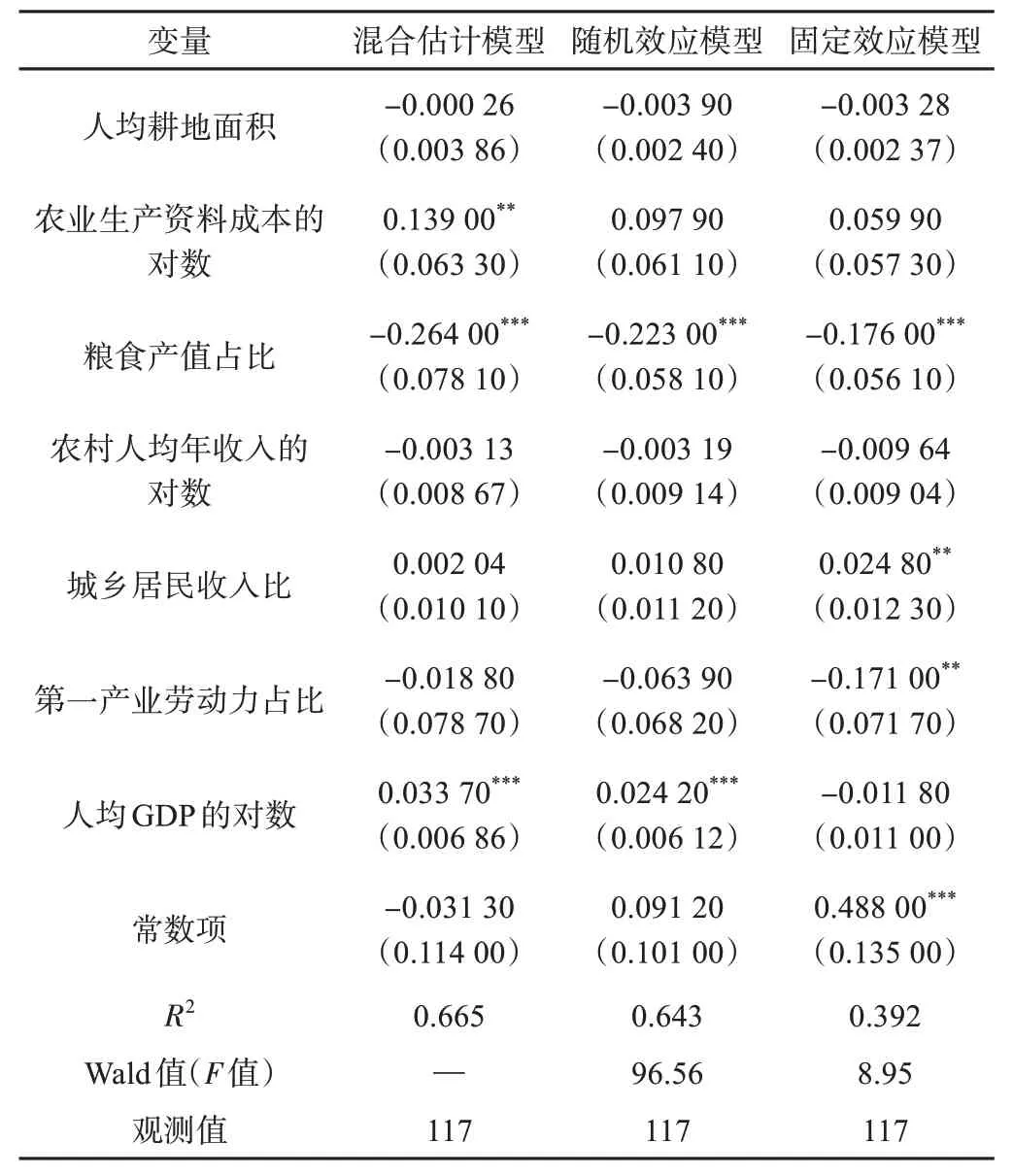

静态的面板数据模型估计方法主要有混合估计模型、固定效应(Fixed Effect,FE)模型和随机效应(Random Effects,RE)模型3 种。笔者根据F检验和Hausman检验结果确定合适的模型估计形式。在进行回归分析前,为了减少变量间的差异,先对农业生产资料成本、人均GDP 和农村人均年收入等变量做了取对数处理。在运用上述3种模型估计并进行对应检验后,发现F检验在1%的显著水平下拒绝了原假设,这表明固定效应模型优于混合估计模型;而在Hausman检验中P值为0.002 6,这表明拒绝了“随机效应模型更优”的原假设,因而选择固定效应模型更恰当。为了便于比较,表5列出了混合估计模型和随机效应模型估计结果。

表5 各模型回归结果

由表5 的固定效应模型可知,对粮食主产区耕地“非粮化”水平具有显著影响的因素分别是种粮比较收益(粮食产值占比)、城乡居民收入差距(城乡居民收入比)及种粮劳动力数量(第一产业劳动力占比)。

种粮比较收益对耕地“非粮化”具有显著的负向作用,粮食产值占比每提高1%,耕地“非粮化”率降低约0.176%。种粮收益会直接影响农民的种粮意愿,而粮食作物与其他经济作物相比具有种植成本高、收益低的特点,这是导致中国耕地“非粮化”面积不断增加的根本原因。因此,一旦粮食生产收益有所提升,将会在一定程度上提高农民的种粮积极性,从而抑制耕地“非粮化”。

城乡居民收入差距对耕地“非粮化”具有显著的正向作用,城乡居民收入比每提高1%,耕地“非粮化”率提高约0.025%。城乡居民收入差距让农村居民看到了种植粮食甚至是从事农业的机会成本,差距越大意味着其放弃非农就业的损失越大,这导致农民从事农业生产的积极性降低,从而间接导致耕地“非粮化”。

农村劳动力数量对耕地“非粮化”具有显著的负向作用,第一产业劳动力占比每提高1%,耕地“非粮化”率降低约0.171%。中国农业生产具有小农经济特点,粮食种植需要青壮年劳动力。城镇化背景下,农村劳动力的流失让农业生产面临劳动力短缺的问题,最终导致耕地“非粮化”率提升。

此外,耕地资源禀赋、农民生活水平及粮食种植成本对粮食主产区耕地“非粮化”水平作用并不显著,而地区经济发展水平虽然在固定效应模型中回归系数为负值且没有通过显著性检验,但在另外两个模型中,回归系数均为正值且均通过了1%的显著性检验,因此,地区经济发展水平对耕地“非粮化”率有一定程度上的正向作用。

3 结论与建议

3.1 结论

笔者以13 个粮食主产区在1980—2020 年每5 年一期的耕地“非粮化”水平为研究对象,首先从时间维度分析研究区域“非粮化”水平的变化情况,然后根据阶段特征选出1980 年、2005 年和2020 年的“非粮化”水平数据,再利用ArcGIS 10.7 的自然断点法对这3 年的数据作可视化表达,用全局空间自相关和局部空间自相关方法分析其空间分布特征。主要结论如下。

①时间上,1980—2020 年,全国13 个粮食主产区耕地“非粮化”水平先升后降,其中中部省(自治区)“非粮化”率持续居于高位。

②空间上,1980—2020 年,全国13 个粮食主产区的耕地“非粮化”分布有强烈的集聚特征,且该特征随时间变化而强化,中部地区多存在高-高集聚状态,东北地区则多是低-低集聚状态。

③种粮比较收益(粮食产值占比)、城乡居民收入差距(城乡居民收入比)及种粮劳动力数量(第一产业劳动力占比)等对粮食主产区耕地“非粮化”水平有显著影响。

3.2 建议

3.2.1 调整惠农政策,维护农民种粮利益

中国自2004 年开始对种粮农民实行直接补贴,但各粮食主产区耕地“非粮化”面积仍然持续增加,且目前以粮食产值占比、城乡居民收入比为代表的社会经济因素仍然对粮食主产区耕地“非粮化”水平影响较大。因此,国家及各地方政府应该适时调整各项惠农政策支持力度,补贴范围应以粮食种植为主,且惠农资金应直接发放给实际粮食种植者而非承包户,通过缩小种植粮食作物与种植非粮食作物间的收益差距来提高农民种粮积极性。

3.2.2 优化农业设施,提升农业科技水平

除了种粮比较收益外,农村第一劳动力占比也对当前粮食主产区耕地“非粮化”水平产生了显著影响。对此,国家及各地方政府应加大对农田水利基础设施建设的投入,大力发展农业耕种机械化与农业技术信息化,通过提升农业科技水平来降低农村第一产业劳动力日渐流失对耕地“非粮化”的影响。

3.2.3 关注区域差异,有序精准遏制“非粮化”

13 个粮食主产区耕地“非粮化”水平与影响因素各不相同。因此,一方面要关注粮食主产区耕地“非粮化”的整体趋势,对耕地资源禀赋、种粮比较收益等共性因素“对症下药”;另一方面,要关注各粮食主产区的差异,根据各地实际情况,分阶段、有重点地解决耕地“非粮化”问题,以大粮食观为指导,实现有序、精准地遏制耕地“非粮化”。