《秦始皇本纪》“项燕立昌平君反秦”辨正

梁 涛

(中国人民大学 国学院,北京 100872)

睡虎地秦简自20 世纪70 年代出土以来,广受学界重视,已有不少学者从各个研究领域进行了充分的探讨。至于本文想要讨论的,则是其中一条具体的简文及其背后相关的史事,即《编年记》编号二八简的第贰栏:“廿一年,韩王死。昌平君居其处,有死□属。”对此,很早就有研究者提出过看法,如马非百、黄盛璋等先生主张,这一简文中的“有死”当读作“又死”,“又死”即指“昌平君”死。[1]64-65,[2]21至于该句“□属”中的这个阙字,由于比较模糊难于辨认,因而未能提出令人信服的解释。

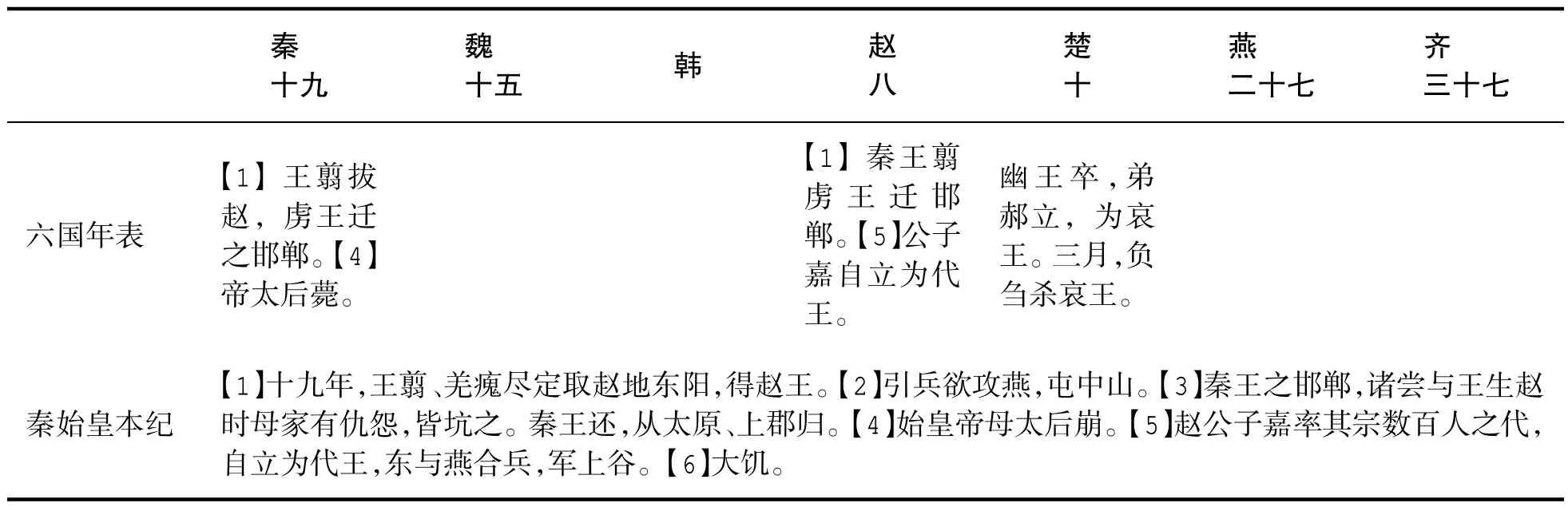

但是,“昌平君居其处,有(又)死”这一说却关涉颇广,这意味着《编年记》记述了一件有关战国末期“秦灭楚军事进程”中的大事,且与传世文献之间存在矛盾的记载紧密相关。以下先列表进行展示:[3]7,[4]906/301/302

由表1 不难看出,《史记·秦始皇本纪》与《六国年表》之间有两个最大的区别:一是二者所记秦军“虏荆王负刍”与“破荆军、杀项燕”的时间先后正好相反;二是《秦始皇本纪》独有“项燕立昌平君反秦淮南”的记事。由此,可知“□属”及此句简文的释读,关系到秦军灭楚进程以及楚人项燕、昌平君反秦等重要历史事件。

表1 《编年记》与《六国年表》《秦始皇本纪》

以往有不少学者都注意到了《本纪》与《年表》等存在的矛盾,而偏向于信任《年表》的纪年。早期如司马光编《资治通鉴》,对于此事的编年采用的即是《六国年表》,而在具体细节上有融入《秦始皇本纪》的部分记事。[5]230-231南宋吕祖谦编《大事记》,系年与《通鉴》同,并明确说明了他的依据,是“以《年表》《世家》《列传》《通鉴》修”。[6]91在《大事记解题》中,吕氏又指出由于《年表》等皆不载项燕立昌平君事,因此《大事记》和《通鉴》中都没有采录此段叙事。[7]469-470近来涉及秦灭六国的一些断代史,如马非百《秦集史》、王蘧常《秦史》,对此的系年亦同。[8]90,[9]34但是,学者们大多只有按断而未详言论据,而如吕祖谦等纯粹依据《史记》内部记事的多寡对其可靠性进行判断,这种方法既不可取也没有说服力。因此,反倒是清人梁玉绳,虽然他也不采信《本纪》,但却进行了更富学理的分析,详见下文所作讨论。

但自从《编年记》出土后,关于这一问题的认识却发生了不少转变,并产生了一些与上引传世史料所述都不同的新解。如上举之《秦集史》,虽然在编年上采据《年表》,但在“二十四年”王翦等虏楚王负刍之后,又新加一段记事,云“荆之遗民假名项燕立昌平君反秦于淮南,为王翦、蒙武所击破。”[8]90《秦史》则在“二十三年”王翦杀项燕之后,云“昌平君反于淮南,自立为楚王,王翦攻之,四月,昌平君死。”[9]34因为以上两家都认同《年表》对项燕之死的系年,故而一说“假名项燕”,一说“自立”。黄盛璋先生由于读《编年记》为“昌平君又死”,故提出“荆将项燕立昌平君为荆王”有字讹,昌平君应为“昌文君”。[2]22-23林剑鸣先生进而主张,秦王政二十一年,项燕立昌文君为荆王,二十四年,项燕战死,楚王负刍被俘。[10]346/352杨宽先生又别出一法,着重于重新解释“荆王”的含义。他认为《本纪》“取陈以南至平舆,虏荆王”与“项燕立昌平君为荆王,反秦于淮北”(杨先生以为“淮南”讹误),盖指同一事件,并云“此荆王当即项燕所拥立之昌平君”,“项燕之所以在楚王负刍建都寿春时,又拥立昌平君于故都陈,盖欲借昌平君威望以反秦。”[11]1257可见,学者们已经与之前对《史记》取此舍彼的态度不同,而是力图对《本纪》项燕立昌平君反秦一事,与传世文献、出土简牍的记载进行各种调和、改动及新解。至田余庆先生《说张楚》一文出,转而在秦楚之际的大历史脉络中对“昌平君反楚”进行宏大的阐释。[12]近年辛德勇先生对田文作出商榷,但同样取信《本纪》的系年以及项燕立昌平君反秦的记载。

本文拟在前贤和新的研究成果之上,分别就出土简牍《编年记》和传世文献进行梳理。围绕《编年记》的简文释读问题,和《史记》各篇记述的差异及其关系,重点从史料的编纂、体例、性质、史源等角度,对基本材料的可靠性进行论说。至于各家因为调整不同记载,进而作出的不少揣测性解释,则不再一一详辨。

一、昌平君死事或见于《编年记》

正如前文所引马、黄等先生的意见,简文如释读为“昌平君居其处,有(又)死”,则昌平君已在“秦王政二十一年”去世,不可能还有二十三年、二十四年的种种活动。如是,杨宽、田余庆、辛德勇等先生立论的基础,将需要被重新审视。所以,辛德勇先生认为“黄、马二人释‘有’作‘又’缺乏足够依据”,且据《秦始皇本纪》秦王政二十三年,昌平君在从事反秦,“故似此解读须改易太多嬴秦史事,不宜信从。”[13]238注6 而辛先生更倾向于杨宽先生的释读,杨先生认为:“‘死’下阙字,疑是‘士’或‘甲’字,‘属’当读为‘瞩’。‘死士’谓敢死之甲士。‘有死士瞩’,即谓有甲士监视。犹如苏秦为赵所拘留,赵将韩徐为谓苏秦曰:‘吾必守之以甲’(见《燕策二》第二章),谓有甲士看守。”又说:“近人或读‘有’为‘又’,以为昌平君‘又死’,与下文‘瞩’字不连贯,此说不确。”[11]1249-1250辛先生在认可杨宽先生对阙字的释读的前提下,主张“‘有死□属’的‘属’字,或许亦可按其本字,解作‘从属’之义,即谓有死士相随”。①[13]238注6黄盛璋先生的观点是:“‘死’下一字虽不清,但左从邑,□阝属必为地名。”[2]21

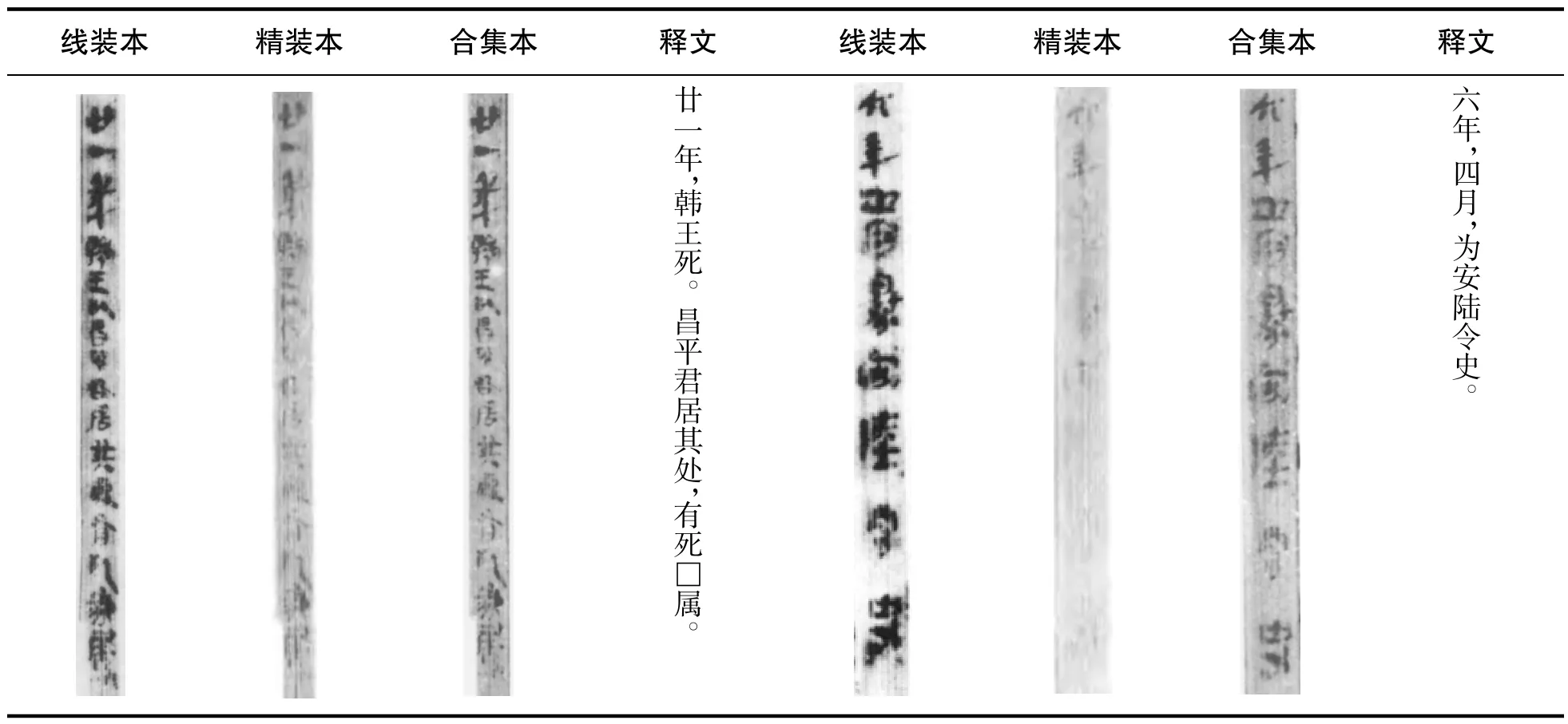

近来,研究者陈侃理对这一阙字,结合《编年记》中“喜”的宦历,进行了新的审读,提出“□属”当是“为属”,“‘为属’二字应独自成句,是关于喜个人的记事,指担任南郡属。”[14]49-50以下我们先将《编年记》中简二八的相关部分释文、图版[16]4b/5b,列于下表右起第一栏、第二栏,另将睡虎地秦简《编年记》及《语书》中,有关“为”字的释文、图版附列于后[15]655,以资比对:

表2 《语书》及《编年记》中的“為”字

虽然图版比较模糊,但如杨先生和辛先生疑“□属”阙文读作“士”或“甲”字,恐怕并不可从。笔者注意到《编年记》的图版一共在三本书中有过载录,即文物出版社《睡虎地秦墓竹简》1977 年线装本、1990 年精装本,和武汉大学出版社2014 年《秦简牍合集(壹)》。三者的清晰度之间有着较为明显的差异,举例如表3:

表3 《编年记》三种版本清晰度的比较

就上举两例来说,其中当以1977 年文物出版社的“线装本”最为清楚,1990 年的“精装本”模糊难辨。而《秦简牍合集》本,据主编者《序言》知其有找寻早期图片、或补拍、摄取红外影像等,故较流行最广的文物出版社“精装本”清晰度有所改善,但仍与“线装本”之间存在距离。由于《秦简牍合集》出版于2014 年,杨宽先生没有见到,辛德勇先生大概也尚未使用,两人或许都是以使用频率最大而最模糊的“精装本”为立论基础,故所作推论容有可商之处。“线装本”出版时间虽最早又最为清楚,此本版权页未明言发行数量,但流传范围应有限。

从表2 所列同出睡虎地秦墓的其他释作“为”字的图版,仔细比对线装本简二八“有死□属”的阙字,不难做出判断。前文所举诸家之说,或以陈侃理先生释读作“为”字最为可靠。陈先生又从《编年记》墓主人“喜”的宦历、尹湾汉简《东海郡吏员簿》等记载进行了比较充分的论证,他将“为属”单独句读,将其性质归入“喜个人的记事”,符合《编年记》前后文有关喜私人记事的一般体例。此外,笔者想就此补充一点,即简文“为属”的记事似乎文意不够明晰,《编年记》前文说“为安陆令史”,此处若如陈说,既以为是“担任南郡属”,似应写作“为南郡属”云云。对此可能的解释是,该简的长度已经有限,因为“属”字之下即是第三道编绳的位置(详原书图版),故而可能做了紧凑的写法。②

因此,本文基本同意简二八“□属”,应释读作“为属”,而“昌平君居其处,有死”应单独断句。但是,这并不意味着就可以简单地直接据此否定《史记·秦始皇本纪》的记载。然而《编年记》的这一新释却提醒我们,《秦始皇本纪》记载的灭楚顺序和昌平君等的反秦事件,是需要更进一步考索的。不宜如辛德勇先生仅据《本纪》,认为“似此解读须改易太多嬴秦史事”而否认。所以,我们需要继续探讨传世文献的种种记载,而对此的清理和辨正也会帮助我们检验《编年记》这一释读的可靠性。

二、“项燕立昌平君反秦”事不出《秦记》

对于《秦始皇本纪》的记载,清人梁玉绳曾做过比较详细的考证,他说:“案《六国表》《楚世家》《蒙恬列传》皆言始皇二十三年杀项燕,二十四年虏楚王负刍,《王翦传》亦以虏楚王在杀项燕之后。独此言二十三年虏荆王,二十四年项燕自杀,而又有项燕立昌平君一节。余详考之,实此《纪》误也。昌平君虽楚之公子,而久居于秦,尝为秦相国,定嫪毐之乱,其时徙居郢,项燕安所得而立之?负刍窜处寿春,未曾亲历戎行,何遽被虏?而项燕为楚名将,燕不死,楚不灭,谁谓项燕先楚亡乎?《项羽纪》《六国年表》《王翦》《蒙恬传》,俱说项燕是王翦杀之,《索隐》引《楚汉春秋》同,惟此以为自杀,亦属抵牾。”[17]175按梁说虽偶有可商之处,但他从文本内部、他书比对和史事发展的逻辑上进行了比较充分的论证,可谓言之凿凿。但是,辛德勇先生却据《编年记》结合《秦始皇本纪》,得出了与梁说完全相反的结论。

(一)辛德勇先生的假说

辛德勇先生取信的是《秦始皇本纪》(具体详下),然后将《编年记》与《本纪》综合,并推测相关情节,得出了“秦军灭楚的地理进程”中的相关环节。即廿一年,昌平君(及昌文君)徙于郢;廿一年至廿三年,昌平君、昌文君逃往寿春;廿三年,虏荆王(四月,昌文君死),荆将项燕立昌平君为荆王,反秦于淮南;廿四年,昌平君死,项燕自杀。[13]242-249

为了回应梁玉绳对史事发展提出的两个疑问:昌平君居郢,项燕安所得立于淮南?负刍处寿春,何遽被虏于平舆?辛德勇先生针对于此具体提出了两个假说,即:“昌平君、昌文君逃离说”(辛说:“从秦王政二十一年起被关押在江陵旧郢都附近的昌平君和昌文君,至迟已经在楚王负刍被俘的秦王政二十三年之后,设法逃离那里,来到淮水南岸的楚国境内,因而才会被楚将项燕立为新的国王,来组织楚人反击秦军。”[13]243);“负刍主动统兵北上被虏说”(辛说:“楚王负刍担心王翦若是统率六十万大军直抵淮水岸边,紧逼郢都城下,令其困守孤城,则形同坐以待毙,与其如此,不如主动统兵北上,在平舆迎击秦军,……不料一战成擒,反而更快地招致了灭国。”[13]243)。在此不详论以上假说的细节问题,但有一点是很明确的,即“逃离”和“主动统兵北上”并没有直接的文献根据,所有推测建立的唯一文本性支撑是《秦始皇本纪》二十三年、二十四年的记事。

所以,有必要进一步仔细考察《秦始皇本纪》以及《六国年表》等相关文献。辛德勇先生对此的看法是,“《六国年表》在楚国栏内记秦王政二十三年‘秦破我将项燕’,又在秦王政二十四年下记‘秦虏王负刍’,这与《楚世家》《白起王翦列传》以及《蒙恬列传》的记载相同,疑即司马迁参互诸书而做出的主观判断,而《六国年表》中秦国栏内秦王政二十三年、二十四年这两年的纪事,就应该是为使秦、楚两国纪事融通畅顺,而着意颠倒了《秦记》旧有的次序。”[13]247注2 而本文的分析是,《六国年表》中秦国栏、楚国栏与《楚世家》《蒙恬列传》等有关灭楚的记载一致,其缘由是三者史源相同,应均出自《秦记》,并不存在辛先生所说“为使秦、楚两国纪事融通畅顺”,司马迁参互《楚世家》等书颠倒《秦记》旧有的次序。

(二)《六国年表》与《秦始皇本纪》

首先,考察《六国年表》的体例,以及与《秦始皇本纪》之间的关系。将《六国年表》与《秦始皇本纪》的战国时段进行比较,会发现《本纪》记载的军事行动进程基本都见于《年表》,当然也有例外,但其不见载于《年表》,都是“完整”的缺失。如表4 举例所示,《六国年表》与《秦始皇本纪》之间的一般关系[4]905/300-301:

表4 《六国年表》与《秦始皇本纪》的一般关系

重要的军事政治进程中的基本环节都有反映在《年表》中,但也有一些例外,但是作为一个整体完整地缺失在《年表》里,如表5[4]902/291-293:

表5 《六国年表》与《秦始皇本纪》的特殊情况

而考察项燕立昌平君、反秦淮南这事,发现这一灭楚进程中的重要环节完全不见于《年表》(见表1)。这一信息提示,可能《秦始皇本纪》中这条记载的来源有其特殊性,与《本纪》其他材料的性质不同。虽然,“体例”有助于比较深入地把握史料的基本规律,但考证不不能完全依赖于此。

(三)《六国年表》与《楚世家》《蒙恬列传》

其次,考察《楚世家》以及《蒙恬列传》对灭楚进程的记载。以下截取《楚世家》“楚王负刍”时段的记载以及《六国年表》的相应部分,如表6:[4]905-906/2091

表6 《六国年表》与《楚世家》

日本学者藤田胜久先生曾结合出土文献全面考察过《楚世家》的材料来源,根据其得出的结论,《楚世家》的战国时代,基本上以秦纪年为基础,实际上没有利用过楚国的纪年资料。③[18]如上所举《楚世家》中的纪年材料,不论是涉及燕、魏,还是楚自身,其记述都与秦国有关。即以上记述是以秦国的记载为中心的,完全没有纯粹楚国内部的记事。④故其史源其实与《六国年表》一致。

《蒙恬列传》的灭楚记载,与《楚世家》的性质是一样的,见表7[4]899-902/906/3113:

表7 《六国年表》与《蒙恬列传》

从上表中,很明显能看出,《蒙恬列传》的第【2】段记述,其性质是纪年材料,且其材料来源与《六国年表》一致(其中括号内的楷体字一段,其性质同【1】【3】一样,为插入纪年材料中的叙述类材料)。而且此段纪年材料中,从始皇八年到二十二年出现大段的空白,没有任何与蒙武等有关的记载。翻检《六国年表》,发现此段时间的情况与之一致。正是因为《蒙恬列传》采用了和《六国年表》一样的史源,而这史源却是秦国的国家视角,只以记录秦国的军政大事为中心。无论是《楚世家》还是《蒙恬列传》的主角楚国、蒙骜等,在其中都是附属的角色,因而只能从中得到与秦国产生过关联的材料。

以上所举的《六国年表》及《楚世家》《蒙恬列传》对灭楚进程的记载,都属于纪年材料,且三者史源相同。此外,我们对这种史源的特点也进行了分析。其中,《六国年表》的材料来源,司马迁在《年表》卷首的序文中说,“秦既得意,烧天下《诗》、《书》,诸侯史记尤甚,为其有所刺讥也。《诗》、《书》所以复见者,多藏人家,而史记独藏周室,以故灭。惜哉,惜哉!独有《秦记》,又不载日月,其文略不具。然战国之权变亦有可颇采者,何必上古。”[4]836“战国权变”即今天所见如《战国策》及马王堆帛书《战国纵横家书》一类的战国故事,其特点是不系年,甚至有些没有明确归属于具体的诸侯王,还有的连主语也没有。[18]《秦记》虽不详载具体日月,但它的性质是一部编年史纲,且占据“独有”的垄断性地位,因而建立起《年表》的骨架,其实也是《史记》各篇之战国时代的基构。而“战国权变”则对“文略不具”之处,进行部分充实。《秦记》的纪年性质、秦国中心的视角及垄断性的特点,均与上文所得史源的性质、特点相合,且司马迁自言《年表》之史源甚明。综上可知,认为《六国年表》及《楚世家》《蒙恬列传》记载的灭楚进程,其史源是《秦记》,或许是比较可靠的吧。

(四)《六国年表》与《王翦列传》

最后,再分析“亦以虏楚王在杀项燕之后”的《王翦列传》。

【1】王翦者,频阳东乡人也。少而好兵,事秦始皇。【2】始皇十一年,翦将攻赵阏与,破之,拔九城。十八年,翦将攻赵。岁余(十九年),遂拔赵,赵王降,尽定赵地为郡。明年(二十年),燕使荆轲为贼于秦,秦王使王翦攻燕。燕王喜走辽东,翦遂定燕蓟而还。【3】(二十一年)秦使翦子王贲击荆,荆兵败。(二十二年)还击魏,魏王降,遂定魏地。

秦始皇既灭三晋,走燕王,而数破荆师。……(省略六百余字,文繁不具引)荆数挑战而秦不出,乃引而东。【4】翦因举兵追之,令壮士击,大破荆军。(二十三年)至蕲南,杀其将军项燕,荆兵遂败走。秦因乘胜略定荆地城邑。(二十四年)岁余,虏荆王负刍,竟平荆地为郡县。(二十五年)因南征百越之君。(二十五、二十六年)而王翦子王贲,与李信破定燕、齐地。

【5】秦始皇二十六年,尽并天下,(王氏、蒙氏功为多,名施于后世。)[4]2839-2842

上引《王翦列传》的前后两段,【2】【5】可视为纪年材料,基本相同的记载亦见于《秦始皇本纪》和《六国年表》。【3】【4】部分比较复杂,其主体部分叙述的是秦王政不用王翦言,用李信击楚,结果兵败,秦王乃见谢王翦,强起将兵,王翦数次请美田宅园池以自固等事。既有细节叙述、对话描写,也有训诫性质的故事,但在这一长段的文本中,却几乎完全不系年。因此,可以怀疑其材料或许是“战国故事”。至于其余部分据《六国年表》《楚世家》《秦始皇本纪》以及前文所述,可以知道其内部暗含着次序井然的编年。因此第【4】部分的材料和第【3】部分在第一段的两条材料,也不能排除不是来自纪年材料。即《王翦列传》记载的灭楚进程可能与《六国年表》等一样源自《秦记》。

以上对涉及灭楚进程的《史记》各篇都进行了一番分析,综合第一部分对《编年记》的新释,对《秦始皇本纪》的记载得出至少五点疑问⑤:1.昌平君居郢,项燕安所得立于淮南;2.负刍处寿春,何遽被虏于平舆;3.与《秦记》(《六国年表》《楚世家》《蒙恬列传》)矛盾;4.与《王翦列传》(《秦记》存疑)矛盾;5.与《编年记》矛盾。

三、余论

在以上讨论的基础之上,再来从《编年记》审视《秦始皇本纪》关于昌平君反秦之事的记载,可以得出若干点想法。首先,推测在秦王政二十年到二十四年之间,大概昌平君、昌文君有过比较重要的活动,因此《秦始皇本纪》记载虽不确,却使人以为事在仿佛间。其次,昌平君的这一记事,传世文献只见于此。有关年月既错乱,其具体人物则颇可怀疑,是《秦始皇本纪》有关昌平君反秦淮南的记载,其材料来源实不甚可靠。最后,如本文以上所论,《秦始皇本纪》此事不出司马迁所见之《秦记》,推测《秦记》本身并没有记述昌平君等事,则《编年记》所载之昌平君、昌文君等的活动不知究为何事,其材料来源具体如何。因此,有关昌平君等人的史事详情,尚待更多新出材料。

此外,本文以上论定《史记》所记战国末期的秦楚战争,其中以《秦始皇本纪》所述为不可靠,而源自《秦记》的《六国年表》等记述是更贴近真实情况的。那么,与此同时衍生一个问题,即司马迁为何将一段与《秦记》矛盾的叙述编入《本纪》。《史记》在纪、表、传等不同部分记载互相冲突的史料,是我们很熟知的平常情况,所谓存异互见。因此,这一问题的重点是,司马迁出于怎样的考虑,将其独独保存在纲领性的《本纪》中。

从《史记》中《楚世家》《蒙恬列传》等都与《六国年表》一致采《秦记》之叙,推测在事实可靠性的角度,司马迁应是更信从《秦记》。但从秦末以来的历史发展角度,尤其是从起义诸集团的地域、身份、旗号、谣言等作“后见之明”。项燕在楚王负刍被虏后,又再立昌平君反秦,最后壮烈自杀,显然比秦军势如破竹,杀项燕、虏楚王,这样正常的、普通的进程,更适合做“历史背景”,因此更适合编入大事纲要性质的《本纪》之中。如田余庆先生说:“汉初重张楚,是尊重张楚反秦的成功。那么,为什么以楚反秦,天下就能景从响应,六国旧人就能接受树置,否则就没有这种效果呢?要回答这个问题,必须追溯战国晚年的历史,特别是其时楚秦斗争的历史。”[12]5即是此一思路的内在逻辑,用后现代史学的理论分析,亦即对历史进程的“连续性”的追求。⑥[20]

注释:

①辛文引杨宽说,云“卷二二秦始皇帝二十二年下”,与上古版不合。辛先生所用版本为台湾商务印书馆2002 年版,未得核校。

②关于此点,笔者受同院刘安皓同学的启发,谨此注明。

③不仅是《楚世家》,我们考察《史记》中其他《世家》的战国材料,参考藤田先生的研究,得出的结论是战国时代的其他《世家》的纪年材料也非常缺乏,它们都以秦国的记录为中心。只有《赵世家》中额外保留有与邯郸有关的记载,是例外。

④赵生群先生《〈史记〉取材于诸侯史记》一文,通过“我”“来”“今王”的用语去推断史料采自各国史记,他说:“《史记》记录各国事件,用第一人称‘我’及趋向动词‘来’作叙述的地方很多,我们从中不难判定主方和客方,从而确定作者据哪一国史记而写定这些文字的。”藤田先生认为,“《六国年表》的结构是将秦国的记事散于各国年表。但秦国的记事有些例子也做过一些省略和补足。”“至于补足例,可见各国的记事中插入的‘我’一字。……这些记事作为秦国的记事都见于《秦本纪》,所以这些记事是对《秦本纪》的文章加以若干字句修正和补足‘我’字后形成的。其旁证是司马迁在《史记·韩世家》放入战国故事时也做了同样的补足。”(见参考文献[18])

⑤此外还有一些问题,比如梁玉绳提到《秦始皇本纪》载项燕“自杀”,与各处均记“被杀”抵牾。但唐人司马贞就提出“盖燕为王翦所围逼而自杀,故不同耳。”利用对关键词的“诂训”,进行了模糊的调和,此处不再展开讨论。又如秦灭楚进程中突出的战场,《本纪》提到“陈”“平舆”“淮南”,而《楚世家》《王翦列传》云,杀项燕于“蕲(蕲南)”,也有地理空间的差异。

⑥《说张楚》一文之所以便于我们理解司马迁的用意,是因为此文即以《秦始皇本纪》为基础,在秦末战争的背景下思考项燕立昌平君反秦,对二者之间的历史进程,进行索隐发微,勾勒出一种稳固的、隐含的连续性发展。可说是对《本纪》战国末期“秦楚战争叙事”的一种极致阐发,虽然就本文的考证结论而言,只能主要从理解司马迁的史学思想,这一角度来参考该文。