最是橙黄橘绿时

诗词导读

“悲哉,秋之为气也!萧瑟兮,草木摇落而变衰。”战国时期的宋玉写下了一篇情深意切的悲秋之作——《九辩》,“悲秋”便逐渐成为中国诗歌中一个源远流长的母题,在不同时代折射出文人们不同的人生际遇和万千思绪。

纵观整座中国古典诗词的宝库,我们会发现,借秋来抒情的古诗词中,悲秋者众,赞秋者寡。乐秋赞秋的古诗词存量虽少,但少而精,总是被人津津乐道。“春有百花秋有月”,秋天,亦有它卓绝的美。凉风与暖阳、蓝天与落叶平分秋色,大地呈现一幅五彩斑斓的画卷。秋,给人带来的不仅是收获的喜悦,还有美的感受。每逢秋季,古今文人墨客总要借秋景抒发衷情。本期诗风词韵,将带领我们一起去聆听文人笔下不同凡响的秋颂乐章。

第一辑:赏析秋之意象

秋是收获的季节,也是人们为之歌颂的季节。唐宋之问曾在《始安秋日》一诗中夸赞秋:“桂林风景异,秋似洛阳春。”宋苏轼也曾在《赠刘景文》里赞美秋天:“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。”我们以赞秋类古诗词为对象,赏析其中表现秋色之美的意象。

1.草木类意象:枫叶、荷叶、菊

“万物皆有灵,草木亦有心。”草木汲取着大自然的精华,也承载着人类热爱自然、热爱生命、追求自由和幸福的情愫。通过它们,文人真实地诠释生命的真谛,委婉地倾诉自己的衷肠。在赞秋类诗词中,文人喜欢用枫叶、荷叶、菊等花木来表现秋的清新和生气,营造一种悠闲淡远、恬然自适的意境,并以此表达自己对大自然的喜爱之情。如唐杜牧的《山行》“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”宋杨万里的《秋凉晚步》“绿池落尽红蕖却,荷叶犹开最小钱。”晋陶渊明的《饮酒(其五)》“采菊东篱下,悠然见南山。”这些诗句分别通过火红的枫叶、绿色池塘里新长出的荷叶、傲秋的菊来表现秋的诗情画意。

2.虫鸟类意象:蝉、燕、萤

自然万物皆是人类的朋友,虫鸟等动物也不例外。爱秋的文人在感叹秋天美景的同时,总不忘赞美这些虫鸟。如宋徐玑在《秋行》中描写的:“戛戛秋蝉响似筝,听蝉闲傍柳边行。”通过对秋蝉长鸣的生动描写,表现出诗人浓厚的秋兴。再如唐杜甫《秋兴八首(其三)》中“信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞”描绘了清秋时分燕飞鱼跃的景象,让秋的动人之姿跃然纸上。又如唐王绩《秋夜喜遇王处士》中“相逢秋月满,更值夜萤飞”描绘了秋夜月圆萤飞的迷人之景。这些蝉、燕、萤等虫鸟在文人的笔下化作了秋天的精灵,舞出了秋的韵味,也表现出文人对秋的喜爱之情。

3.天文地理类意象:雨、天、山、水

天文地理类事物本是无情无感的,但因为文人心中有情,“以我观物,故物皆着我之色彩。”如北宋黄庭坚《念奴娇·断虹霁雨》一词赞美秋色:“断虹霁雨,净秋空,山染修眉新绿。”唐王勃在《滕王阁序》中对秋景的赞美则更为突出:“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。”在这些诗句中,秋雨、秋空、秋山、秋水等意象别有一番风情,令人赏心悦目。(来源:《中学课程辅导:教师教育》2012年第2期,姚红霞《浅析古典诗词中表现秋的意象》,有改动)

第二辑:诗情画意的秋颂乐章

赞秋爱秋的刘禹锡:我言秋日胜春朝

秋词二首

[唐]刘禹锡

其一

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

其二

山明水净夜来霜,数树深红出浅黄。

试上高楼清入骨,岂如春色嗾人狂。

诗词赏析

第一首诗写爱秋。与其他因壮志未酬而悲秋伤感的诗人不同,刘禹锡偏偏认为“秋日胜春朝”。在他笔下所描摹的秋景图是这样的:万里晴空,展翅高飞的白鹤排云直上,诗人的诗情也随白鹤一同遨游云霄。显然,这只鹤是不屈志士的化身,也是诗人自喻的象征。鹤如此奋发向上,人亦应如此。

第二首诗写赞秋。前两句诗写秋景:秋天时节,山明水净,树叶有深有浅,有红有黄。景色清雅美丽,宛如风度翩翩的君子让人肃然起敬。三四句紧承前两句写道:如果你不信,可登上高楼一望,这秋色定会让你感到入骨的清澈和澄静,不会像繁华浓艳的春色那样让人轻狂。此处诗人巧妙地暗用拟人手法,将秋天和春天比拟成两种不同的人,用春的轻浮反衬秋的端庄素雅。

这两首诗是诗人被贬朗州司马时所作,正值中年、春风得意的他被赶出朝廷,内心的苦闷可想而知,但诗人却一反“悲秋”传统,巧用对比和反衬的修辞手法,歌咏秋天,礼赞秋天。诗歌不仅展现了秋天的生气,更表现了诗人虽遭贬谪但仍有昂扬气概和高尚情操。

“逢秋不悲秋”的王维:天气晚来秋

山居秋暝

[唐]王维

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

诗词赏析

王维诗歌的一大特点是“诗中有画,画中有诗”。《山居秋暝》这首诗就是诗画结合的典范。

首联写雨后山中初秋之景。“空山”二字点明此处远离尘嚣,犹如世外桃源,再加上下过一场“新雨”,初秋的傍晚,空气更加清新,诗人的心情和空山一样宁静美好。颔联写天色已晚,明月映照在幽静的松树间,清澈的泉水在山石上淙淙流淌,多么幽清明净的自然美啊!高洁映照着高洁,这正是诗人的精神追求和人格写照。颈联画面一转,诗人在竹林喧声中、莲叶披分处,发现浣女、渔舟。尾联引用《楚辞·招隐士》中“王孙兮归来,山中兮不可久留”的典故,原句意为召唤隐居的贤能之士出仕辅佐国家,诗人的体会恰好与之相反,他写春芳消歇又算得了什么呢?山中秋色如此迷人。表面看来,他流连于秋色,实则表达远离官场、归隐山林的乐趣。通篇读来,这首诗极有构图之美,让人于诗情画意中,感受诗人高洁的情操和对理想境界的追求。

“不用悲秋”的苏轼:尚想横汾,兰菊纷相半

点绛唇·庚午重九再用前韵

[宋]苏轼

不用悲秋,今年身健还高宴。江村海甸。总作空花观。

尚想横汾,兰菊纷相半。楼船远。白雪飞乱。空有年年雁。

诗词赏析

重阳节文人登高,难免要抒发秋思。苏轼在词的上阕开头就说:“不用悲秋,今年身健还高宴。”可谓一语惊人,这是针对唐杜甫《九日蓝田崔氏庄》中的“老去悲秋强自宽”和“明年此会知谁健”有感而发。苏轼同情杜甫的遭遇,但认为发那悲秋感叹干什么,无论在村外的江边还是在近海地区,对待任何事物都要像看待“空花”一样。

下阕“横汾”“兰菊”引用汉武帝刘彻《秋风辞》“兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘。泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波”的典故。“尚想”二字流露出苏轼对汉武帝刘彻冲破秋日肃杀氛围而俯仰天地的气概抱有向往之情,但一代英主毕竟随着历史的长河远去了,留给后人的只有“白雪飞乱,空有年年雁”,表达了苏轼对于时代变迁的叹惋。

苏轼一反文人“悲秋”的传统,唱出高昂的曲调,反映了他遭遇挫折时不悲观,得意时不沾沾自喜,时刻保持内心平衡的平和心态。

伟人毛泽东赞秋景:不似春光,胜似春光

采桑子·重阳

毛泽东

人生易老天难老,岁岁重阳。今又重阳,战地黄花分外香。

一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光,寥廓江天万里霜。

诗词赏析

毛泽东的这首词脱尽“悲秋”的窠臼,一扫衰颓萧瑟之气,通过度重阳、咏秋菊、赞秋色,抒发自己的人生感悟和革命情怀。

词的上阕以极富哲理的警句“人生易老天难老”开篇,揭示了自然规律不可抗拒的事实。接着笔锋转到“岁岁重阳”“今又重阳”,既是对“天难老”的点题,也是“人生易老”的证明。“战地黄花分外香”,“黄花”即“菊花”,毛泽东将战地菊花与人民革命战争的胜利联系在一起,表明这菊花经受硝烟炮火的洗礼,更加芳香四溢。

词的下阕通过吟咏美丽的秋景来抒发感情,让词的意境更加辽阔。“一年一度秋风劲”中的一“劲”字,力度极强,写出了秋风凌厉的气势和个性。在毛泽东眼中,秋天有“寥廓江天万里霜”的壮丽之景,因此他发出“不似春光”却“胜似春光”的感慨。在这首词里,毛泽东旗帜鲜明地赞美秋天,用壮美辽阔的秋景象征我国土地革命战争的美好前景,呈现给世人的是积极乐观、豁达昂扬的革命情怀。

活动链接

在赏析完赞秋的诗词后,一起参与下面的“秋词诗会”活动吧。

活动一:巧用诗句,完成填空。

1.爷爷总是引用杜牧的诗句“_______________________________________”教导我,克服困难取得的价值,比一帆风顺的人生更有意义、更有魅力。

2.奶奶总是感叹自己年纪大,我便用苏轼《赠刘景文》中的诗句“______________________________________________________________________________”劝慰她。

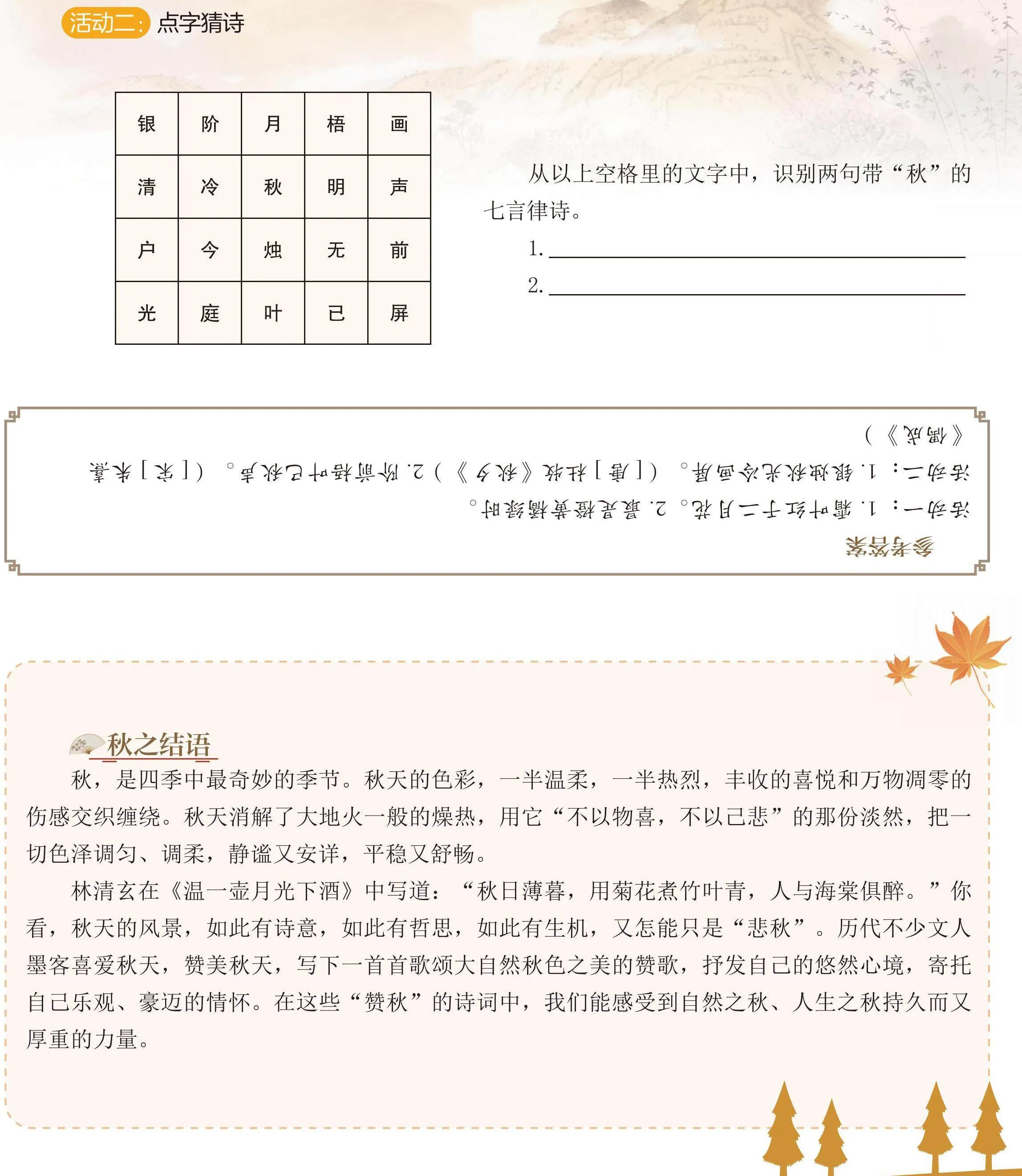

活动二:点字猜诗

活动一:1.霜叶红于二月花。2.最是橙黄橘绿时。

活动二:1.银烛秋光冷画屏。([唐]杜牧《秋夕》)2.阶前梧叶已秋声。([宋]朱熹《偶成》)

秋之结语

秋,是四季中最奇妙的季节。秋天的色彩,一半温柔,一半热烈,丰收的喜悦和万物凋零的伤感交织缠绕。秋天消解了大地火一般的燥热,用它“不以物喜,不以己悲”的那份淡然,把一切色泽调匀、调柔,静谧又安详,平稳又舒畅。

林清玄在《温一壶月光下酒》中写道:“秋日薄暮,用菊花煮竹叶青,人与海棠俱醉。”你看,秋天的风景,如此有诗意,如此有哲思,如此有生机,又怎能只是“悲秋”。历代不少文人墨客喜爱秋天,赞美秋天,写下一首首歌颂大自然秋色之美的赞歌,抒发自己的悠然心境,寄托自己乐观、豪迈的情怀。在这些“赞秋”的诗词中,我们能感受到自然之秋、人生之秋持久而又厚重的力量。