忆长征:更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜

导 语

红军长征留给我们最宝贵的精神财富,就是用生命和鲜血铸就的长征精神。长征精神是中国共产党人及其领导的人民军队革命风范的生动反映,是中华民族自强不息的民族品格的集中展示,是以爱国主义为核心的民族精神的最高体现。长征精神引导中国革命不断走向胜利,为中华民族提供了强大的精神动力。本期红色印记,将带大家重温长征路上的点点滴滴,传承长征精神。

长征背景

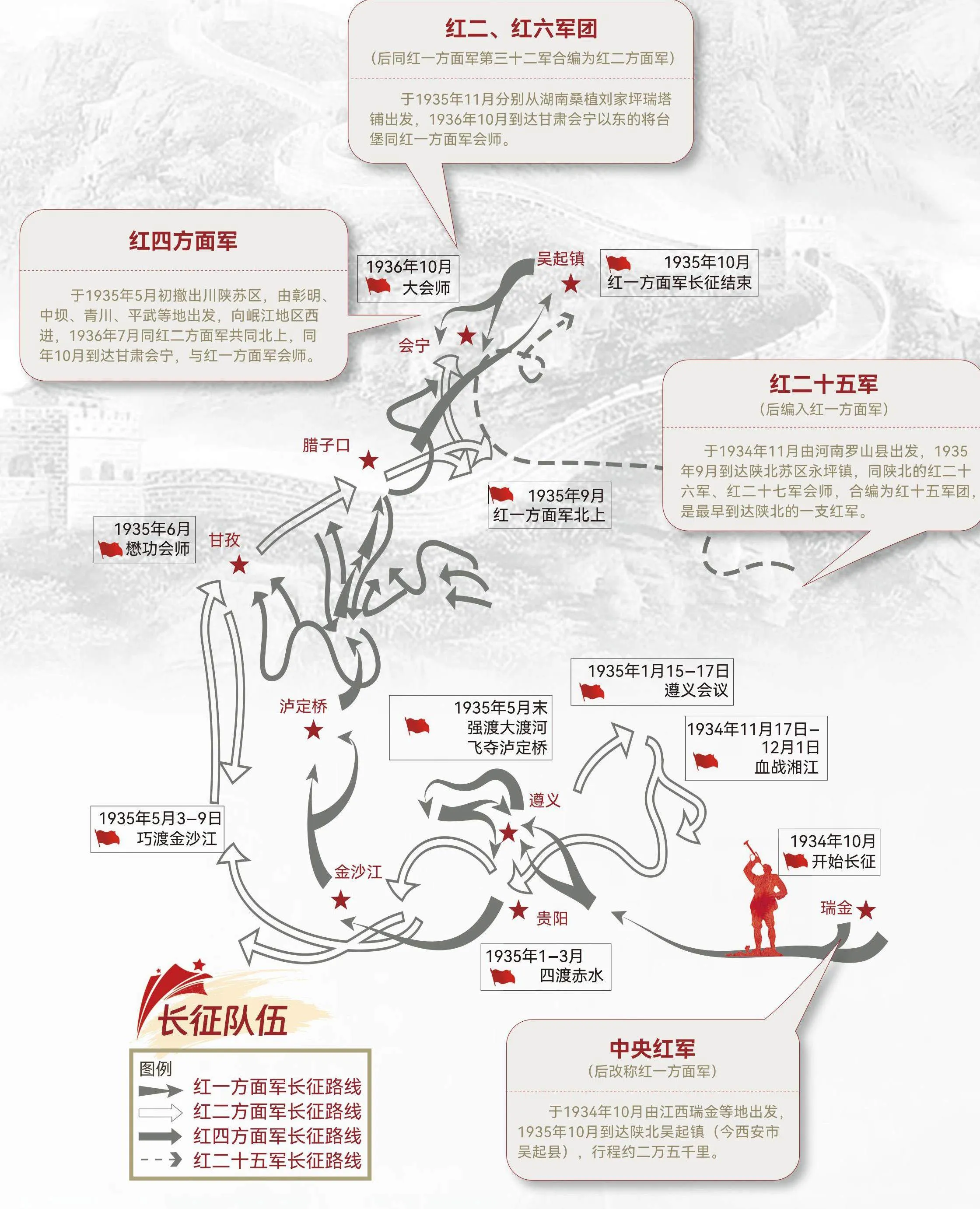

红军长征是中国共产党领导中国工农红军创造的人类历史上无与伦比的英雄史诗。1933年秋,国民党反动派对中央革命根据地发动第五次“围剿”。1934年10月,中央红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。长征是人类历史上的伟大奇迹,红军战士共进行了六百余次战役战斗,走过草地,翻过雪山,行程约二万五千里。中央红军于1935年10月到达陕北革命根据地,与陕北红军胜利会师。1936年10月,红二方面军和红四方面军到达甘肃会宁地区,同红一方面军会师。红军三大主力会师,标志着长征的胜利结束。

红色联动

品读长征故事,感悟“长征精神”

长征是前无古人的创举,是中国历史上的奇迹,其中许多感人肺腑的事迹和可歌可泣的人物,集中体现了中华民族和中国共产党人的优秀品质,铸就成强大的精神力量,被称为“长征精神”。长征精神鼓舞着一代代中国人,在振兴祖国的事业中坚定理想信念、克服困难、紧密团结,艰苦奋斗。阅读下面的长征故事,书写你的感悟。

长征(节选)

◎ 王树增

南岸的军号声连续不断地怒号着。

红军所有的掩护火力愤怒地喷射着。

二十二名红军突击队队员没有一人中弹掉下深渊,勇士们在川军轻重机枪和炮火的阻击下已经靠近了泸定桥北岸的桥头堡。

这与其说是一场战斗,不如说是意志和勇气的较量。①看着攀着光溜溜的铁索冲过来的红军勇士,川军目瞪口呆,惊恐万分。他们平生从未见过这样舍生忘死的场面。他们曾经听说过红军是打不死、灭不尽的,今天终于亲眼看见了,他们射击的手开始忍不住地发抖。

就在红军勇士即将接近北岸的时候,北岸桥头突然燃起了大火—川军把拆下来的桥板堆在桥口,泼上煤油点燃了。

大火封住了桥头。

火势凶猛,映红了渐渐暗下来的黄昏天色。

攀在最前面的廖大珠连长喊了一声:“同志们,跟我前进!”然后他站起身,第一个冲进了火海。

第二个迎着火海冲进去的,是一个苗族小战士。

接着,突击队队员一个跟着一个冲进了大火之中。

头发、眉毛和衣服都被烧焦的红军勇士冲过了火焰,冲上了泸定桥桥头堡阵地。后续梯队踩着桥板,不顾一切地过了桥,蜂拥进泸定县城。(来源:人民文学出版社《长征》,有改动)

地球的红飘带(节选)

◎ 魏 巍

杨成武直直地望着攀缘铁索向前移动的人们,震耳欲聋的浪声与稠密的枪声,他好像都没有听见,一颗心只是随着那些战士在颤动的铁索上浮沉。不管哪个人在铁索上打个趔趄,或是铁索抖动一下,他的心就一阵发紧。现在他凝望着的是落在最后面的那个战士。那个战士似乎爬得十分吃力,爬出几步就爬不动了,不时望着下面的激流,脸色变得蜡黄。

正在这时,只听桥头上有人惊喊了一声:“有人掉下去了!”这时,不要说桥上的人,就是站在桥头的人,脸上也都变了颜色。

“沉着一点!”只听远远传来一声威严的叫喊,这是小个子廖大珠的声音。循着这声音,大家看到,廖大珠一手紧紧抓着铁索在荡来荡去。队伍立刻稳定住了,错错落落地继续在铁索上向前移动。

杨成武望望那个爬在最后的战士,已经不见了,想来刚才正是他落下了滚滚的波涛。杨成武望望爬在最前面的,是一个面孔黝黑而又颇为秀丽的青年。他是江西广昌人。在敌人进入广昌时,他的全家都被杀害,只剩下一个出了门的姐姐。他曾经探了一次家,回来后一连哭了几天……现在他像大蜥蜴一样爬得相当迅速,高高地昂起头颅,究竟是故意不看那轰鸣的流水以减少恐惧呢,还是蔑视死亡?②(来源:人民文学出版社《地球的红飘带》,有改动)

结 语

红军二万五千里长征是中国革命转危为安的关键,保存和锻炼了中国共产党和红军的骨干,沿途播下了革命种子,同时为随后的抗日民族统一战线的形成和抗日战争的胜利提供了条件。红军长征的胜利表明,中国共产党及其所领导的中国工农红军具有战胜任何困难的无比顽强的生命力,是一股不可战胜的力量。(来源:新华社《“党史百年”系列特别栏目——红军长征》,有改动)