社区商业视域下消费特权对居民消费意愿的影响研究

杨涵钦 张 莎

(中国科学院大学经济与管理学院)

1 研究背景

2020年突发的新冠疫情使聚焦“最后一公里”的社区商业显现出蓬勃的生命力。随着越来越多资本和商家的进驻,如今的社区商业已不再是单纯的日常用品采销点,而是开始积极运用“消费特权”等营销手段获客促销。例如,2019年乌鲁木齐市市场监督管理局携手哈密西路社区,为居民发放社区优惠券,居民手持优惠券在辖区87家商户消费可享九折优惠;2021年重庆胖子土灶火锅推出凡鲁能小区居民办卡即送礼金优惠活动;2022年北京东升科技园内的好利来等入驻商家推出社区专属优惠等。消费特权是商家将价格、服务、奖励和关系等特殊价值赋予消费者,以体现其价值贡献水平和身份的差异化营销策略[1]。消费特权包括结果特权和起点特权。结果特权需要消费者付出努力才能得到,多用于企业客户关系管理和客户忠诚计划之中,现有消费特权相关研究主要集中于此[1]。而凭借消费者特殊身份(如社区身份)而自动获得的起点特权相关研究仍然较少,仅涉及结果特权和起点特权的比较,即起点特权可以为消费者带来更强烈的自我认同感和愉悦感,更加便于企业针对消费者的身份开展差异化营销,从而更有效地提升品牌忠诚度[2]。

目前有关消费特权的研究结论尚无定论。一方面,消费特权由于赋予了部分消费者特别的利益和权力,体现了其较高的身份或价值贡献水平,从而可能为特权消费者带来优越感、独特感、愉悦感等积极情绪[2,3];另一方面,消费者在未付出消费努力或未与商家建立稳定关系的情况下获得商家给予的特权,也可能使消费者怀疑商家在使用操纵策略诱导消费,进而产生心理抗拒并拒绝商家鼓励的行为[4],或因自身的特权侵占了非特权消费者的资源而产生内疚、尴尬等不良情绪,从而使消费体验大打折扣[3]。可见,消费特权对“消费者-品牌”关系的影响具有不确定性。因此,在社区商业这一新的研究背景下,有必要对消费特权产生的影响进行重新评估。

此外,起点特权相关研究大都站在消费者“个体”视角进行论述,例如,制定满足消费者个人偏好的消费特权形式[3]、印有消费者名字的优惠券对品牌忠诚度的影响[2],但少有学者从“群体”视角进行研究。由于起点特权的本质是身份特权,源自群体成员的自我意识是塑造社会世界的基础[5]。故本研究认为,从“群体”这一新视角研究起点特权具有更大的理论和现实意义。

综上,本研究主要关注社区消费特权这一起点特权对居民消费意愿的影响,基于重点研究“群体”的社会认同理论[6],站在“人-地”关系新视角,探索社区消费特权引发的心理机制——社区依恋,以及社区分布与消费者年龄的调节效应。本研究通过两个实验验证假设,实验一,通过219条数据,检验消费特权对消费意愿的影响,并验证社区依恋在其中的中介效应;实验二,以北京市205位来自196个社区的居民为研究对象,检验消费者的社区分布和年龄在消费特权对社区依恋影响中的调节机制。我国社区建设如火如荼,但理论研究仍远落后于商业实践。本研究可以回答社区消费特权是否是提升促销效果的有效营销手段,以及该营销方式在社区治理中的重要作用。

2 理论基础和研究假设

2.1 消费特权对消费意愿的影响

社会认同理论可以解释个体所在群体的成员身份如何影响个体的社会知觉、社会态度和社会行为,包含社会分类、社会比较和积极区分3个心理过程[6]。基于该理论,消费特权为本社区居民的社区身份赋予经济溢价,提升了社会分类的显著性,本社区居民作为特权群体,站在社会比较的优势地位,在消费特权维度可以获得积极区分,由此产生的积极情绪可以达到刺激消费的目的。基于此,提出如下假设:

假设1消费特权(vs.无消费特权)能显著提升居民的消费意愿。

2.2 社区依恋在消费特权和消费意愿间的中介作用

社区依恋包括功能性依恋和情感性依恋两大维度[7]。功能性依恋指居民对社区本身、公共服务设施和物质环境等的依赖,通常在横向比较之下,凸显社区的设施和资源在功能上对居民行为需求的满足。情感性依恋是指居民基于物质环境、社会关系等与所生活的社区建立的一种特殊的情感关系,主要出于居民对社区的情感认同,也体现了居民对社区身份的认同。

结合社会认同理论,在功能层面,消费特权可以为社区居民提供经济上有别于其他社区的优待,凸显出该社区能为居民带来比其他社区更优质的生活,居民只有依赖于该社区,才能在物质生活层面维持积极区分,功能性依恋得以提升;在情感层面,消费特权为居民的社区身份赋予的独特优势地位,可以为居民带来心理优越感[3],优越感作为积极区分的心理表征,会使居民对社区身份产生认同感,即提升了居民对社区的情感性依恋。总的来说,消费特权会在功能和情感层面对居民的社区依恋产生积极影响。

社区依恋对人们在社区的消费意愿具有促进作用。依恋社区的人倾向于与社区的各个组成部分保持亲密关系并持续互动[8],在社区商店中通常表现为重访意向和消费行为[9]。DARBY等[10]实证研究发现,消费者对社区的强烈依恋会提升当地食物的消费水平。JANG等[11]认为,对一个地方的坚定承诺可能会促进消费者对其产品的积极评价,并增加未来购买和推荐此地产品的可能性。由此,提出如下假设:

假设2社区依恋在消费特权对居民消费意愿的影响中起到中介作用。

2.3 社区分布在消费特权和社区依恋间的调节作用

“核心”和“边缘”之间的联系是多层面的,涉及地理、地缘政治、经济和社会文化内涵。“核心”通常被认为与“理想居住地”“成功”“社会精英”等密不可分。由于“核心”对“边缘”的辐射有限,“边缘”通常用“地方性”“差异性”“异国情调”甚至“野蛮”等术语来描述[12]。城市核心比城市边缘拥有更便利的生活设施、更高的资本报酬率和工资水平,其对人才、资本等生产要素的“吸纳效应”导致社会中上层居民更多分布在核心区域;与之相对,城市核心区域更高的房价和生活成本对社会下层居民具有“挤出效应”,导致社会下层居民更多分布在边缘区域[13]。

来自城市核心和边缘地区的消费者,普遍在价值观、消费偏好、社会地位、生活方式和消费水平等方面具有显著差异[14]。所以,地理分布是差异化营销需要考虑的重要因素。企业是以盈利为目的的经济组织,不同消费群体对企业的重要性不同,故企业往往会为消费能力或潜在价值较高的消费者提供更多优待[15]。由于居住在核心区域的居民大多为社会中上层居民[16],收入和工作地位相对较高,随之消费水平也普遍更高,因此能够更为广泛地享受到社会和商家提供的尊重和奖励,即特权[17]。根据经济学中著名的边际效用递减规律,“随着个人消费越来越多的某种物品,他从中得到的新增的或边际的效用量下降”[18]。因此,当社会中上层居民已经因为其社会特权获得“足够多”的精神价值和物质价值后,社区的消费特权,这种“新增”的资源对于他们而言是边际增长的价值,对他们吸引不大,因此难以使他们产生情感性或功能性依恋。综上,消费特权不能显著提升核心区域居民的社区依恋水平。

然而,聚集在城中村、老旧小区、城乡结合部等边缘区域的数以万计的社会下层居民(如外来务工者和农民),受教育机会较少,收入水平、社会地位、工作稳定性、消费水平相对较低,往往并不属于商家予以特别关注的高价值客户。对于这些居民来说,消费特权可以为其带来少有的受重视感和自尊心,满足消费者“获得认同”的心理诉求[19],同时也可以在经济上起到援助的作用。总体而言,消费特权所带来的精神价值和物质价值能对边缘区域居民发挥补偿作用[20],产生的边际效应较大,故能在情感层面和功能层面显著提升边缘区域居民的社区依恋。由此,提出如下假设:

假设3消费者的社区分布在消费特权对社区依恋的影响中发挥调节作用。具体地,相较于城市核心区域居民,消费特权能更大程度地提升城市边缘区域居民的社区依恋感水平。

2.4 居民年龄在消费特权和社区依恋间的调节作用

相较于青壮年人,老年人在退休后更容易产生自我价值感、归属感和自尊心缺失等心理威胁。这是由于老年人脱离了生产领域,丧失了社会身份,无论在社会上还是在家庭中都逐渐被边缘化,社会经济收入会随之下降,社交网络也会经历更多的收缩[21]。而青壮年不管在社会中还是在家庭中均担当中流砥柱角色,故上述心理威胁较少出现在青壮年人之中。

已有研究表明,由心理威胁滋生的焦虑和不安会激发摆脱这种负面情绪的情感需求[21]。本研究认为,消费特权可以在一定程度上弥补退休老年人在自我价值感、归属感、控制感和自尊心4个方面的缺失,满足老年人的情感需求。具体表现为:①消费特权为老年人的社区身份赋予了额外的经济价值,可以提升老年人的自我价值感;②通过社区身份的认同和建构,可以帮助老年人尽快脱离职场旧身份,接纳社区新身份,满足老年人归属感的需要;③根据社会认同理论,由于本社区居民拥有消费特权,所以老年人可以在与其他社区居民的比较过程中,借助群体优势达到提高自尊的目的[19]。消费特权具有的情感价值能对老年人的情感缺失发挥补偿作用[20],从而引发情感依恋。青壮年由于类似的情感需求较弱,消费特权所带来的情感价值对青壮年的边际效用较小,故难以激发起其对社区的情感性依恋。

除此之外,社区的消费特权还能在以下两方面满足老年人的功能需求,提升老年人对社区的功能性依恋:一方面,老年人易受到“老年面具”的影响,来完成自己的身份构建,其中一种身份构建便是“理性消费者”[22],导致老年群体的消费观念通常偏向保守;另一方面,由于身体机能下降,活动半径缩短,老年人更加偏好于在离家较近的地方消费。社区消费特权活动可以让老年人在身体不觉疲累的活动范围内购买到物美价廉商品,满足了老年人在“保守性消费”和“近距离消费”两个维度的功能需求。青壮年社会收入更高、活动范围更广,“保守性消费”和“近距离消费”倾向弱于老年人。因此,本研究推断,相较于青壮年,消费特权具有的功能价值能为老年人带来更高的边际效用,因而对老年人社区功能性依恋的提升有更显著的作用。由此,提出如下假设:

假设4年龄在消费特权对社区依恋的影响中发挥调节作用。具体地,相较于青壮年,消费特权能更大程度地提升老年人的社区依恋感水平。

综上,本研究假设模型见图1。

图1 假设模型

3 实验一:消费特权对消费意愿的影响及社区依恋的中介作用

3.1 实验设计与方法

本实验在Credamo平台进行,经 Gpower 3.1计算,本研究需要招募N≥68的被试以达到足够的统计检验力。本次实验共回收219份有效数据(N无消费特权组=109,N有消费特权组=110),具有足够的统计检验力。被试平均年龄36岁,SD=0.731,女性居多(68.493%)。

本实验为消费特权(无vs.有)的单因素组间实验,被试被随机分配到任意一组。笔者选择社区商业中普遍存在的零售业态——蔬果店,进行实验。首先,告知被试本次调研的目的是了解一家社区蔬果店VIP活动的市场接受情况;然后,在无消费特权组(有消费特权组)中,被试被告知“在您家附近有一家蔬果店,消费累计满500元即可升级为VIP客户,(您社区的居民可以无条件成为该店的VIP客户)享受免费送货上门服务、日常VIP客户折扣、消费积分兑好礼等专属待遇” 。

接下来,被试完成消费意愿(Cronbach’ sα=0.891,CR=0.928,AVE=0.813)、社区依恋(Cronbach’ sα=0.942,CR=0.954,AVE=0.617)问卷测量。消费意愿的测量参考KOZUP等[23]的量表制定,包括“我有很大可能在这家店消费” “我会考虑在这家店消费”2个题项。社区依恋采用WILLIAMS等[7]的量表制定,分为情感性依恋和功能性依恋两个维度,包括“我的社区已经成为我生命中的一部分”“对我来说,我的社区是个很特别的地方”等12个题项。所有题项均采用李克特7级量表,从“完全不同意”到“完全同意”分别赋值1~7。之后,完成注意力检测题,请被试回忆其所在社区的居民成为这家蔬果店VIP客户的条件是什么(1=累计消费满500元即可升级为VIP客户,2=无条件成为VIP客户,3=记不清了)。在所有实验中,参照HANSON 等[24]的做法,保留了没有正确回答注意力检测题的被试数据。理由如下:①在现实生活中,人们对于商家的优惠促销信息往往采用边缘信息处理模式[25],可能会出现没有看清或理解商家促销信息的情况,将没有正确回忆的被试数据保留在有效数据集中,可以在一定程度上模拟现实情况,使检验结果更具普适性、真实性和实际参考性;②将这些数据保留在有效数据集中,数据检验结果提供了对效应的保守估计,如将杂质数据排除在外,预计结果将更为显著,且经检验的确如此(1)删除未通过注意力测试的数据后模型的结果,留存备索。。此外,为了防止被试不认真填写,在题目中穿插陷阱题;接着,统计了被试的年龄、性别、学历和收入4项基本信息;最后,为被试发放红包以示感谢。

3.2 数据分析和假设检验

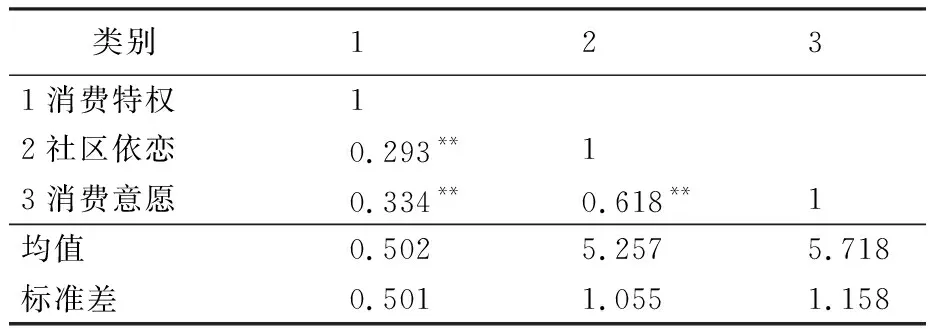

相关性分析结果见表1。由表1可知,消费特权与消费意愿(r=0.334,p<0.01)和社区依恋(r=0.293,p<0.01)呈正相关,社区依恋与消费意愿呈正相关(r=0.618,p<0.01),为假设1和假设2提供了初步证据。

表1 变量均值、标准差及相关系数(N=219)

经独立样本T检验,消费特权组被试的消费意愿(M=6.103,SD=0.742)显著高于无消费特权组被试的消费意愿(M=5.331,SD=1.360):t(217)=5.210,p<0.001。接着,采用层级回归法检验社区依恋的中介效应,结果见表2。由表2可知,消费特权显著正向影响消费意愿(β=0.332,p<0.001);消费特权显著正向影响社区依恋(β=0.292,p<0.001);在以消费意愿为因变量的回归模型中同时放入消费特权和社区依恋后,社区依恋对消费意愿显著正向影响(β=0.568,p<0.001);同时,消费特权的回归系数从0.332减小为0.174,表明社区依恋在消费特权和消费意愿之间具有部分中介作用,中介效应占总效应的 47.590%。本研究还利用process(Model 4)进行了进一步检验。在95%的置信区间下选择 5 000 的样本量,消费特权对消费意愿的直接效应检验结果不包括0,显著(置信区间为[0.144,0.635])。社区依恋的中介效应检验结果不包括0,显著(置信区间为[0.189,0.627])。综上,假设1、假设2得到验证。

表2 中介效应回归分析表(N=219)

4 实验二:社区分布与消费者年龄在消费特权对社区依恋的影响中的调节作用

4.1 实验设计与方法

本实验的调查对象为北京居民。实验在Credamo平台进行,在“样本特征设置”处选择被试当前所在城市为北京市,并在实验开头设置筛选题,若被试居住的社区不在北京市,则自动退出实验,通过初筛的被试继续回答实验的正式问题。经 Gpower 3.1计算,本研究需要招募N≥114的被试以达到足够的统计检验力。本次实验共回收205份有效数据(N无消费特权组=100,N有消费特权组=105),具有足够的统计检验力。被试平均年龄55岁,SD=0.866,60岁以下被试居多(53.903%),女性居多(68.788%),共计来自于北京市196个社区,平均环数4.342环,SD=1.537,五环至六环(28.293%)、二环至三环(17.561%)、三环至四环(16.585%)被试居多。

本实验为消费特权(无vs.有)的单因素组间实验,被试被随机分配到任意一组。笔者选择社区商业中普遍存在的餐饮业态——火锅,进行实验。在无消费特权组(有消费特权组)中,被试被告知“社区火锅店开业大酬宾,为回馈您的社区,凡(本社区居民)持以下优惠券到店,即可享受满200省100专属优惠”。之后,向两组被试展示具有不同设计的火锅优惠券,在无消费特权组的优惠券上写明“限到店使用”,消费特权组的优惠券上写明“限本社区居民到店使用”,除此之外没有差别。 接下来,被试进行消费意愿(Cronbach’ sα=0.837,CR=0.855,AVE=0.651)、社区依恋(Cronbach’ sα=0.945,CR=0.958,AVE=0.650)问卷测量。然后,完成注意力检测题,请被试回忆该优惠券的适用人群(1=任何人都能使用,2=只有我社区的居民才能使用,3=记不清了),为了模拟真实情况,保留所有未能正确回答的被试数据。此外,为防止被试不认真填写,在题目中穿插陷阱题。接着请被试报告自己居住的社区,以便在数据处理阶段查询准确的社区位置,并采用杨明等[26]的划分方式,对社区所在环路进行编码(1=二环内,2=二环至三环,……,7=七环外)。询问被试年龄,按照我国2013 年7 月1 日实施的《中华人民共和国老年人权益保障法》中对老年人的划分方式编码(0=60岁及以下的青壮年群体,1=60岁以上的老年群体)。之后,调查被试对火锅的喜爱程度(1=非常不爱吃,7=非常爱吃),以及性别、学历和收入3项基本信息。最后,为被试发放红包以示感谢。

4.2 数据分析和假设检验

采用SPSS 26.0内process插件(Model 9)检验消费特权对消费意愿的主效应、社区依恋在消费特权对消费意愿影响中的中介效应、社区区位和年龄在消费特权对社区依恋影响中的调节效应,将火锅喜爱度作为控制变量,检验结果见表3。由表3可知,消费特权显著影响消费意愿,β=0.238,SE=0.141,t(203)=3.635,p<0.001;社区依恋中介了消费特权对消费意愿的影响(置信区间为[0.010,0.143]);消费特权与社区分布的交互作用对社区依恋有显著影响,β=0.728,SE=0.101,t(203)=3.974,p<0.001;消费特权与年龄的交互作用对社区依恋有显著影响,β=0.355,SE=0.323,t(203)=3.378,p=0.001;且在社区分布(置信区间为[0.022,0.352])和消费者年龄(置信区间为[0.034,0.325])调节下,社区依恋的部分中介作用显著。

表3 有调节的中介模型的回归分析(N=219)

在社区分布的调节效应检验中,将所在区域低于平均环数减一个标准差的社区作为核心区域组(2.805环),高于平均环数加一个标准差的社区作为边缘区域组(5.879环)。两个社区分布组的简单斜率图(见图2)表明,核心区域组在无消费特权和有消费特权两种情况下的社区依恋分值相差较小(M核心组-无特权=4.433,M核心组-有特权=4.414),而边缘区域组相差较大(M边缘组-无特权=2.966,M边缘组-有特权=5.009),说明消费特权对边缘区域组的社区依恋水平影响较大。消费特权对社区依恋的效应值及其95% Bootstrap 置信区间(见表4)进一步表明,对于核心区域居民,消费特权无法显著影响居民的社区依恋(β=-0.010,p>0.1);对于中间区域(β=0.074,p<0.01)和边缘区域(β=0.139,p<0.001)居民,消费特权可以显著提升居民的社区依恋,且效应值随社区所在环路数的增大而增大,即社区越靠城市边缘,消费特权对居民社区依恋的提升作用越大。综上,假设3得到验证。

表4 不同区域内消费特权对社区依恋的效应量

图2 社区分布的调节作用

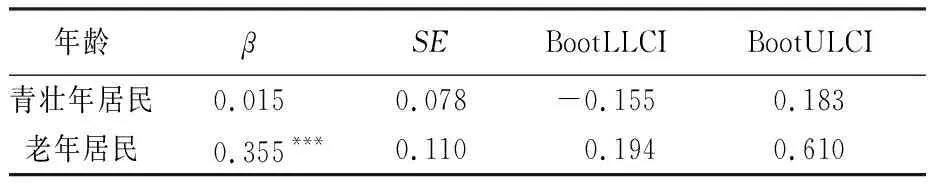

在年龄的调节效应检验中,两个年龄段居民的简单斜率图(见图3)表明,青壮年居民在无消费特权和有消费特权两种情况下的社区依恋分值相差较小(M青壮年-无特权=4.011,M青壮年-有特权=4.046),而老年居民相差较大(M老年-无特权=4.297,M老年-有特权=5.274),说明消费特权对老年居民的社区依恋水平影响较大。消费特权对社区依恋的效应值及其95% Bootstrap 置信区间(见表5)进一步表明,对于青壮年居民,消费特权无法显著影响其社区依恋感水平(β=0.015,p>0.1);对于老年居民,消费特权可以显著提升其社区依恋感水平(β=0.355,p<0.001)。综上,假设4得到验证。

表5 不同年龄水平下消费特权对社区依恋的效应量

图3 年龄的调节作用

最后,由于本研究的理论假设皆从功能与情感两个层面进行分析,故分别将功能性依恋和情感性依恋作为中介变量,利用process的Model 9进一步检验两个有调节的中介模型,检验结果仍然能验证所有假设,证明本研究的理论推导路径可以得到数据支持。

4.3 替代性解释的排除

为了尽可能排除其他相关因素带来的因果解释,本研究进一步思考可能替代原有中介变量和调节变量的因素,并验证替代性解释是否存在。

(1)替代性中介变量的排除由于本研究探究的是经济特权,而边缘社区消费者由于收入相对较低,可能存在对优惠券更加在意的情况,进而更容易受到消费特权的影响。为排除不同社区分布和年龄的消费者因对优惠券的态度不同而产生不同的消费意愿这一替代性解释,本研究在实验二中还检测了优惠券态度(Cronbach’ sα=0.866,CR=0.945,AVE=0.884)的中介效应,量表共有两个题项:“我觉得这种优惠券是个好东西”“我喜欢这种优惠券”[27]。结果显示,在社区分布(置信区间为[-0.182,0.384])和消费者年龄(置信区间为[-0.345,0.310])调节下优惠券态度的中介作用不显著,以此可以排除优惠券态度的中介效应。

(2)替代性调节变量的排除考虑到边缘区域居民普遍通勤时间可能较核心区域居民更长,而长时间通勤又会减少居民在社区及周边1 000m范围内开展的活动[28],进而可能降低社区促销活动引发的社区依恋水平。类似地,老年居民在社区的居住时间和在社区活动的时间可能普遍长于青壮年居民,进而可能因社区促销活动产生更高的社区依恋水平。换言之,社区分布和消费者年龄对消费特权和社区依恋之间关系的调节作用可能存在其他解释。基于此,本研究补充收集有效数据176份,居住时长的测项为“您在目前居住的社区中大约生活了多少年”;社区活动时长的测项为“您每天在社区活动的时间平均多少小时”;并向被试解释了社区活动的范畴,“发生在社区内及以社区居委会为中心向外 1 000m 缓冲区范围内(即15min 步行社区生活圈内)的社交娱乐活动、个人和家庭事务活动等”[29]。此外,还测量了被试的通勤时长,请被试回答,“目前,您每天上、下班通勤平均需多少分钟?即从家中到工作地点的往返过程(如无工作,请填写‘0’;如虽有工作但无通勤出行,请填写‘无’)”,并将无工作的被试数据设为0,有工作但无通勤出行的被试数据设为缺失值,以减小调查带来的误差[28]。结果显示,消费特权与通勤时长(β=-0.074,SE=0.312,t(174)=-0.434,p>0.1),社区活动时长(β=0.056,SE=0.054,t(174)=0.478,p>0.1)及居住时长(β=0.020,SE=0.056,t(174)=-1.063,p>0.1)的交互作用对社区依恋的影响并不显著,以此可以排除以上3个变量在消费特权与社区依恋关系中的调节效应。

4.4 稳健性检验

为检验模型的稳健性,增加检验信度,本研究利用优惠券兑换意愿代替消费意愿作为因变量,基于实验二数据再次对模型进行检验。采用SHIMP等[30]的量表,共3个题项,“总体来说,我兑换这张优惠券的意愿非常高”“我会考虑兑换这张优惠券”“我会兑换这张优惠券”,同样使用李克特7级量表测量(1=非常不同意,7=非常同意),优惠券兑换意愿、社区依恋量表通过信效度检验(Cronbach’ sα=0.843,CR=0.908,AVE=0.770)。稳健性检验结果(见表6)与已有结果基本一致,所有假设均能得到验证。证明本研究的结论总体稳健。

表6 稳健性检验结果

5 结语

本研究依托社会认同理论,以社区商业为背景,通过两个实验探讨了消费特权对居民消费意愿的影响机制。得到以下主要结论:①消费特权显著提升居民消费意愿;②社区依恋在消费特权对消费意愿的影响中发挥中介作用;③社区分布调节了消费特权对社区依恋的影响,相较于城市核心区居民,消费特权对城市边缘区居民社区依恋的正向促进效应更强,且社区越靠城市边缘,消费特权对社区依恋感的提升作用越大;④年龄调节了消费特权对社区依恋的影响,相较于青壮年居民,消费特权对老年居民社区依恋的正向促进效应更强。研究结果具有稳健性。

本研究的理论意义体现在:①现有研究大多关注结果特权,且仅有的起点特权相关研究大都站在“个体”视角开展,本研究站在“群体”视角丰富了起点特权领域的研究;②站在“人-地”关系新视角,丰富了消费特权引发的心理机制——社区依恋,类比前人在消费特权影响“消费者-品牌”关系上的研究,证明了消费特权对接受方和源起方关系的正向促进作用具有跨领域的一致性;③有关商业行为影响社区依恋的研究大多集中在线上社区领域,较少研究着眼于以居住为主要功能的实体居民社区,本研究发现,除收入、阶层、年龄、地区等因素会影响社区依恋,消费特权这一商业因素也能对社区依恋产生促进作用,丰富了社区依恋的前置影响因素;④第一次将地理因素纳入消费特权的研究框架,并新增考察了年龄因素对起点特权效应的影响,率先提出了消费特权的补偿作用。

本研究结论为企业和政府提供以下建议:企业层面,①根据社区商业的属地性特征,社区商家能接触到更多的特权消费者,所以使用消费特权能更大程度地提升销售额;②位于城市边缘区的社区商家以及抢占下沉市场的企业,可以运用消费特权提升居民社区依恋感,进而助力销量提升;③可将消费特权应用于与老年群体有关的“人-货-场”,即老年人、老年产品及服务、老龄化社区之中。政府层面,①将消费特权与社区治理相结合,可以实现政府高效治理、商家销量增长、居民生活质量提升三方共赢;②将消费特权与城市边缘区治理相结合,消费特权可作为群体身份认同的构建机制,为边缘群体的社会融入等问题提供解决新法;③将消费特权与银发社区建设相结合,营造高依恋感社区,促进老人心理健康。

本研究尚存在改善的空间:①仅讨论了现实社区中广泛存在的经济类消费特权(如折扣、赠品等),但相比之下,人们对非经济类消费特权可能产生更弱的物质依赖和更强的情感认同,未来可以对非经济类消费特权(如上门服务、绿色通道等服务特权,归属感塑造、客户关怀等情感特权等)引发的心理机制进行拓展研究;②仅在理论层面论述了消费特权的补偿作用,但采用的横向组间实验法不能证明消费者具有心理缺失且因消费特权而得到了补偿,未来可以采用纵向组内实验法,调查消费者在接触消费特权前后的心理变化,对补偿作用进行验证。