万历写刻本《麻姑山丹霞洞天志》考论

董存斌 徐东哲

[摘 要]现存万历《麻姑山丹霞洞天志》写刻本,由一套底版所出,但内容不尽相同,故有先后之分,后出者对底版进行了挖改。从两个角度进行对比考辨,一是版面细节的差异,二是写工的书写习惯。另取日藏《重修建昌府志》为佐证,论定国图藏本为初刊,小青本、大图藏本为挖版改易重刊的后印本。从《姑志补遗》入手分析小青本目录与实际卷次矛盾的原因,进一步说明小青本是对国图本的增补重印。清代的两种重刻本均以后印本为底本,结合明清书目对万历本的记载,认为小青本亦非全本。

[关键词]麻姑山丹霞洞天志;写刻本;国图本;小青本;大图本

[中图分类号]G256.22[文献标志码]A[文章编号]1005-6041(2023)05-0014-08

1 引 言

麻姑山是道教名山,在三十六小洞天之中为“第二十八洞天”,名曰“丹霞洞天”,又是道教七十二福地之中的“第十福地”。现中国国家图书馆藏写刻本《麻姑山丹霞洞天志》(以下简称“国图本”)为此山第一部志书,可惜此书已为残帙,仅存十四卷,佚失卷六至卷八共三卷[1]。又大连图书馆藏有残本一册(以下简称“大图本”),仅存卷六至卷十五[2]。民间藏有一套万历写刻本《麻姑山丹霞洞天志》,2017年,李致忠撰文《明万历本〈麻姑山丹霞洞天志〉跋》[3],将此民间藏本(从李致忠跋文,以下简称“小青本”)的信息第一次呈现在世人眼前。将跋文的描述与国图本、大图本对比,小青本与大图本为同一种印本,但与国图本的各卷卷首题写存在明显差别。

李致忠在跋文中对这套民间藏本进行了详尽的描述与鉴定,并对万历刻本相关的背景、刊刻事宜进行推断,得出“国图藏本绝非开初的原本,反证小青本为万历原刊”的结论[3]10。民间藏本于2019年首次现身北京匡时国际拍卖有限公司(以下简称“北京匡时”)秋季拍卖会,拍卖公司官方披露了部分书影[4]。2020年,这套《麻姑山丹霞洞天志》又出现在中国嘉德国际拍卖有限公司(以下简称“中国嘉德”)秋季拍卖会,期间中国嘉德也发文介绍此书[5],两家拍卖行均将此书定为初刻初印本。下面就在李致忠跋文的基础上,以北京匡时、中国嘉德两家拍卖公司已公开的图片为依据,来讨论国图本、小青本以及大图本的先后问题[ZW(DY]由于“小青本”为民间私藏且价值较高,又没有完整的书影公布,笔者无缘得见此书。今可见北京匡时、中国嘉德两家拍卖公司已公开的书影图片,共计十六页,其中包含卷前序跋、目录、插图、卷首页、卷内文字,再结合李致忠的跋文,所提供的信息量足以进行对比研究。

2 印刷先后顺序的质疑

2.1 国图本与小青本的差异由底版挖改所致

国图本与小青本同为万历本,但仍有一些差异,李致忠认为“国家图书馆藏有一部,虽然不全,且与拍品不尽相同,但说它仍是万历本,尚属可信”[3],又说“国图藏本已非初印,而是在此《志》行世之后再行修补重印时改刻了卷端下题”[3]。李致忠的这一结论,首先是认为国图本与小青本同为万历刻本,出于同一套底版,二者的不同是重印时修改所致;其次认为国图本晚于小青本,在小青本的基础上进行了改动。

取北京匡时与中国嘉德公布的小青本书影与国图本比勘,在仔细比对这些书影中栏线、板框、字形的细节后,可以认定国图本与小青本是由一套底版印刷出来的。既然国图本与小青本用的是同一底版,那么二者存在的卷端下题不一致是如何产生的?只有两种可能,一是在刊印之后的书本上挖改,二是在底版上进行挖改[ZW(DY]国图本、小青本虽为同一套底版所出,但并不排除其间有少量底版在先后印行时进行了抽换,已公布的小青本书影中有卷一、二、四、六的卷首页,与国图本详细对比后可以认定这几处卷首页没有经过换板,故此“修补重印时改刻了卷端下题”不会是整块板抽换。书籍挖改处在清晰度较高的影像是能够看出异常的,如哈佛燕京图书馆藏《任松乡先生文集》,卷首尾处“任”字由“元”字挖改而成,故“任”字与周围有明显不同(见图1)[6]。细看国图本现存的十四幅卷端书影,其纸张墨色未见异常,应该不是书籍本身经过挖改。李致忠曾鉴定过小青本,在国图本与小青本有这样明显差异的地方肯定进行过检查,那么国图本和小青本本身是不可能进行过挖改。故此,可以推断万历刻本的底版在已知的两次刊印之间被人进行了改刻,在这一点上,笔者认同李致忠的观点。

2.2 小青本为初刊的结论难以成立

国图本与小青本存在着不可忽视的差异,最引人注意的就是各卷卷端下题,这也成为李致忠认为小青本早于国图本的重要依据。

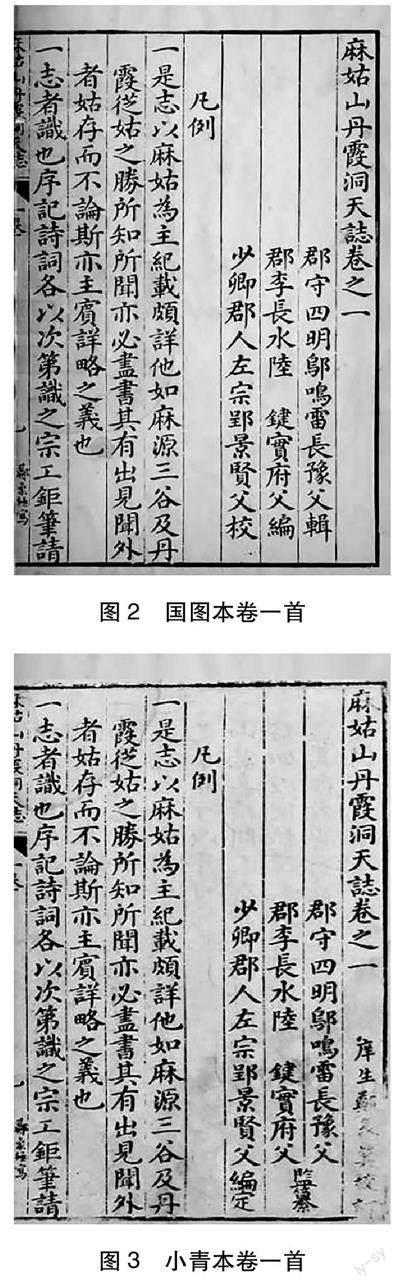

小青本各卷卷首下题为“郡守四明邬鸣雷长豫父、郡李长水陆键实府父监纂,少卿郡人左宗郢景贤父编定”,卷一卷端下首行还有小字镌题“庠生郑象箕校订”字样; 与之相比,国图本则题为“郡守四明邬鸣雷长豫父辑,郡李长水陆键实府父编,少卿郡人左宗郢景贤父校”。李致忠据此认为:“(国图本)将知府邬鸣雷的责任降低为普通辑者的身份,不合旧日修志的表述规矩……陆键时任建昌府推官……反而成了实际的编者,也不符合事实。而真正受命并实际编纂此《志》的左宗郢,反成为一名校正者,更不符合事實。可以肯定,国图藏本已非初印,而是在此《志》行世之后再行修补重印时改刻了卷端下题。也说明它应比小青本略晚。”[3]9就一般情况来说,李致忠所说符合旧时修志题注习惯的说法是成立的。据其跋文,“小青本卷一包括三部分内容:凡例、目录、校订参阅姓氏”。其中,校订参阅姓氏在某种程度上能够较为真实地反映《麻姑山丹霞洞天志》修、纂人员各自的实际责任,可惜跋文未述及此事。

据《日藏汉籍善本书录》著录,日本国会图书馆藏有一部万历四十一年刊印、邬鸣雷等人编纂的《续修建昌府志》[8],这部《续修建昌府志》的写样者同为郑象极、王芳写样。《续修建昌府志》与《麻姑山丹霞洞天志》为同时、同地、同人所成之书,或许能为我们提供一些思路。卷前有邬鸣雷序言,“则乡宦应天府府丞王公一言、太常寺少卿左公宗郢、同知聂公鋐、知县郑公汲、长史刘公德彦编纂”[9],明言此志的实际编纂者,而其各卷端题名则为“前郡守四明邬鸣雷,后郡守金斗赵元吉,郡司李长水陆键仝纂”,即三位实权官员同纂。由这部《续修建昌府志》可知,万历本《麻姑山丹霞洞天志》的卷端下题是否反映真实纂人并不能成为一个确证。

此外,若以小青本在前,国图本为后出,则国图本刊印时刻版经过了挖改。而小青本“监纂”二字正处在栏线之上,如果国图本挖改就要先将“郡守”和“郡李”两行下端挖去,再将“辑”“编”二字刻出,同时将两行之间栏线刻补出。补刻的栏线是很难做到与原刻完美衔接的,但是将国图本现存十三页卷首逐一观察,“辑”“编”二字之间的栏线上下衔接非常完美,这就不得不让人心生疑惑,国图本真的是后出吗?

2.3 国图本印刷质量更优

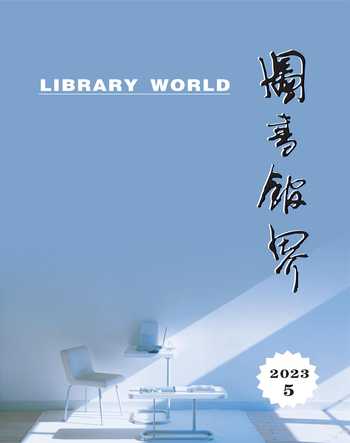

以已公开的小青本书影与国图本对勘,前者的清晰度是明显低于后者的,这说明小青本在印刷时底版磨损较多,下举卷一首页为例。

二者的板框、栏线都有断口,小青本断口比国图本要多得多,且国图本的几处标志性断口同样出现在小青本的相应位置,如国图本右起第一行栏线“丹”字左侧的断口、“天”与“志”之间的断口,小青本同样在这些地方有断口;再如下边栏,国图本右起第六行最后“丹”字下有缺口、第七行最后“外”字下有缺口,是为刻工刻版时因版面空间局限所致,小青本亦然(見图2、图3)。在国图本、小青本共有的这些断口之外,小青本的栏线有更多断口,据此可知国图本与小青本的卷一首页是由一块板所印刷,国图本印行时底版较新,故印刷清晰,质量较高,小青本印行时,底版磨损较多,印刷质量已大不如前。

国图本与小青本相比印刷质量要好得多,这在小青本公布的所有书影中都有体现,从印刷质量来看也以国图本在前更合适。

3 由写工书写习惯断国图本为初印

3.1 写工与底版挖改

据国图本各卷版心所题写样者与刻工名字,可以知道《麻姑山丹霞洞天志》底版的写样者与刻工分属多人,而不同写样者其书写特征是不同的,即便是为了保持全书风格的统一使用了同一种字体,在细微之处仍然能够找出差异点。

国图本与小青本各卷卷端下题的差异表明此处在重印时经过了挖改,那么这十六块底版改刻的地方更有可能是由一人写样,而不太可能是请各卷原写样者单独给每卷写这几个字。李致忠认为“国图藏本已非初印,而是在此《志》行世之后再行修补重印时改刻了卷端下题”[3]9,即国图本卷端人名下所题“辑”“编”“校”三字是后挖版所成。但是,对郑象极和王芳两位写样者书写风格的分析表明:小青本卷端下题的“监纂”全部为王芳所写,国图本卷端下题的“辑”字分别由郑象极和王芳两人书写,因此国图本卷端题字当为万历刻版的最初面貌。以下详细论述这一问题。

3.2 小青本“监纂”为后改

虽然未能见到小青本原书,但所见卷一、二、四、六首页书影,亦足以说明问题。据卷一、二、四、六书影,可以十分清晰得看出“纂”字的“”下书为“日”,卷二首页较为模糊,仔细辨认后仍可以看出“”下为“日”(见表1)。据小青本和国图本版心,卷一、二、四、六卷首页的写样者均为郑象极。

《说文》载“纂,从纟算声”,“算”下从“具”,以小篆字形来看“算”字“”下当为“目”,今天的规范字形亦如此。以今天的标准来看小青本的“纂”

字为别字,古人虽不注意区分“纂”字写法,但这反映了个人的书写习惯,在大量抄写工作时更容易暴露出来。“日”与“目”字形相近,容易发生混淆,一旦开蒙之时就形成了这种写法习惯,很有可能会伴随一生,这个“纂”字就成为甄别小青本为后改的突破口。

遍检国图本《麻姑山丹霞洞天志》并未找到充分的证据,而万历四十一年刊印《续修建昌府志》的写样者同为郑象极、王芳写样。今检其卷端下题“前郡守四明邬鸣雷,后郡守金斗赵元吉,郡司李长水陆键仝纂”,此书十四卷,即有十四个分别由郑象极、王芳手书的“纂”字,此外卷前有邬鸣雷序言,其中同样有一“纂”字,共计十五个。为了便于呈现将郑象极和王芳所书“纂”字分别列入两个表格(见表2、表3)。

表2中郑象极写样的七个“纂”字,分别由多个不同的刻工雕版,但其中没有出现一个别字,足以说明郑象极没有将“”下的“目”写为“日”的习惯。小青本卷一、二、四、六卷首页的写样者为郑象极,四个“纂”字却全部为别字。再看表3中王芳所写样、五个刻工分别刻版的八个“纂”字,全部都是别字,将“目”写为“日”。小青本卷一、二、四、六卷首页的“纂”字,恰恰是王芳的书写习惯,因此有理由认为小青本卷一、二、四、六卷端所题“纂”字的实际写样人并非郑象极,而是王芳,即小青本各卷卷端“监纂”“编定”四字为重刻时挖改底版而成。

3.3 国图本“辑”为初刻版的原貌

与小青本卷端下题的“监纂”为一人书写不同,国图本卷端下题的“辑”字分别由郑象极和王芳两人书写,与版心题写的写工名字相匹配,同样国图本的“编”“校”二字也必然是分属二人书写。

写样者的笔风要通过刻工来呈现,刻工能否完整地复现出写样者的书写风格也需要考虑。要说明“辑”字风格的不同是由写样者所致,而不是不同刻工赋予了它们不同的特点,[JP3]就需要控制刻工这一变量,选择同一刻工刻版的“辑”字。所以,在国图本各卷选择出现频次最多的由徐元刻版的“辑”字[1],汇为表4。

在同为徐元刻版的情况下,可以看出郑象极写样和王芳写样的“辑”字存在差异。郑象极写样的三个“辑”字中,卷二和卷四的“耳”字内部两横是与第三笔竖划直接相连,卷三“耳”字内部两横虽未与第三笔竖划相连,但也可以看到第四笔(即上面一横)与第三笔距离很近,且第三笔与第四笔对应的地方有一处凸起,其原因当是刻工误将连接第五笔连接切断,就形成了现在的样子。在王芳写样的三个“辑”字中,“耳”字内部第四笔和第五笔两横均未与第三笔竖划相连(见表4)。在刻工同为徐元的情况下,如此明显的风格差异只能是由不同人写样造成的,这就表明,卷二、三、四与卷十、十三、十四中“辑”字的写样不是同一人所为。

原本为郑象极写样的卷端在挖改时不再由郑象极来书写,全部由王芳一人书写,也证实了前述“改刻的地方更有可能是一人写样,而不太可能是请各卷原写样者单独给每卷写这几个字”的猜想;加之以“辑”字所保存的郑象极、王芳二人书写的不同风貌,足以证明国图本在前,保存了万历刻本的最初面貌,小青本为后出。

4 小青本《姑志补遗》的增补及其卷次问题

4.1 《姑志补遗》导致的卷次混乱

国图本与小青本在卷次及篇目上也存在不同,也能够反应二者印行时间的先后。李致忠跋文中指出:“小青本卷一目录第十五卷包括《姑志补遗》和《麻源附录》,第十六卷是《从姑附录》,第十七卷是《麻姑育英堂事宜附录》。但在实际镌版时发生了问题,将《姑志补遗》和《麻源附录》都分别立为第十五卷,第一个卷十五镌成《姑志补遗》,第二个卷十五镂成《麻源附录》。这一错误,造成刻完第十六卷时即已达到十七卷之数,使卷前公布的第十七卷应镌的《麻姑育英堂事宜附录》根本没法再刻,形成前边目录公布的内容与后边实际所刻的内容矛盾混乱,只得删掉卷十七的名号和所要反映的《麻姑育英堂事宜附录》内容。而国图藏本前边不公布目录,将《姑志补遗》及《麻源附录》统一回归到卷第十五,卷十六仍是《从姑附录》,而卷十七亦未在卷端明标,只在版口注明卷十七之次,卷端直接镌题《麻姑山育英堂事宜附录》。”[3]11李致忠以小青本在前,認为小青本卷次的混乱是初次刻版时失误所致,国图本在重印时对此进行了优化,解决了“两个十五卷”的问题。

4.2 《姑志补遗》质疑

国图本凡例中所言:“是志以麻姑为主,纪载颇详。他如麻源三谷,及丹霞从姑之胜,所知所闻,亦必尽书。其有出见闻外者,姑存而不论,斯亦主宾详略之义也。”[1]卷一因此在麻姑山内容之后,设置《麻源附录》《从姑附录》《麻姑育英堂事宜附录》皆为当然。小青本《姑志补遗》中的“姑志”当即指《麻姑山丹霞洞天志》,所谓“补遗”即是对是书进行的补遗工作,但是邬鸣雷等人修纂的《麻姑山丹霞洞天志》为此山第一部志书,何来“补遗”之名?

笔者未曾得见小青本《姑志补遗》,但可以从清代《麻姑山志》中所保存《姑志补遗》窥见其面貌。何本卷前有邱云腾《读续修麻姑山志弁言》:“明万历中昌守为志,至我朝康熙年间,腾族曾叔祖登大复为增补,所称国朝,明人言明代旧刻也,续增者别附其后,不敢窜易也。”[10]308—309观其增补内容均放在卷后,确实对原本改易较少,其中保留有《姑志补遗》可以作为参考。笔者以为国图本在前,且国图本是没有《姑志补遗》的,此类目为小青本重印时补入的内容,也由此产生了卷次的混乱,以下详述这一问题。

4.3 《姑志补遗》为后印本补入

考今国图本卷十五共存十九页,第十九页为李尚实所作《麻源三谷歌》。检何天爵《续刻麻姑山丹霞洞天志》,《麻源三谷歌》之后为《补遗》,当即《姑志补遗》,其内容包括诗、记、赋诸体。是则国图本现存的卷十五皆为《麻源附录》,国图本为残本,《麻源三谷歌》后是否有《姑志补遗》是不确定的。

国图本卷二第十一页记“左赞,吏部稽勋郎广东布政,诗十四首”,遍检国图本,左赞诗在各卷分布如表5所示。

并检《续刻麻姑山丹霞洞天志》所收《姑志补遗》,其中又收有左赞诗三首,其中五言古风《颜碑》两首,七言绝句一首无题。

国图本卷二第十一页又有“张恩,浙江布政,诗一十九首。”检国图本,其诗分布如表6所示。

并检《续刻麻姑山丹霞洞天志》所收《姑志补遗》,其中又收有张恩诗两首,分别是五言律诗一首无题,七言律诗一首亦无题。

左赞和张恩二人是卷二所记录人物中留诗最多的,分别是十四和十九首,现存国图本卷十五没有《姑志补遗》,但统计二人诗作数量,恰与卷二记录的数量一致,如果将《姑志补遗》的数量计入则与之不符。可知《麻姑山丹霞洞天志》成书时,《姑志补遗》尚未出现。国图本作为此书的第一次印行,应该是不存在《姑志补遗》的,也便知《姑志补遗》为旧版重印时(即小青本的印行)所成,以补初刊之阙。从《姑志补遗》的命名来看,没有收入补遗内容的国图本当是初刻初印本,而非雕版印刷的中间产物,小青本则是国图本印行一段时间后的增补重印本。

4.4 小青本卷次问题

如上述,李致忠所说的小青本目录与卷次不匹配的问题也就有了新的解释。初刊本卷十五即为《麻源附录》,重印时为补初刊缺漏,另作《姑志补遗》。《麻姑山丹霞洞天志》有主宾之别,因此《姑志补遗》当在《麻源附录》《从姑附录》《麻姑育英堂事宜附录》之前,小青本目录亦将《姑志补遗》设置在前,《麻源附录》沿用旧版,就有了“第一个卷十五镌成《姑志补遗》,第二个卷十五镂成《麻源附录》”的现象。小青本这种卷次冲突的现象在清代两次增补重刻时都得到了解决,罗本将《姑志补遗》中诗文按体例分散到各卷之中,并对卷二人物下附注的诗歌数量重新进行了统计,上文所及左赞、张恩二人诗歌分别注为十七、二十一,符合实际收录情况[11]。何本目录中卷十五虽仍以《姑志补遗》在《麻源附录》之前,但在实际卷次安排上则将《姑志补遗》放在《麻源附录》之后,同属卷十五,并对卷二人物下附注的诗歌数量重新进行了统计,也符合实际的收诗情况[10]。

小青本目录卷一“姑仙圣像图”下有小字“元君宝诰附”[5],卷十五有“姑志补遗”,而国图本无《元君宝诰》和《姑志补遗》,因此小青本目录不反映国图本的实际内容,当为重刊时根据重刊本内容编制的目录。前文论及小青本卷一、二、四、六卷端“纂”字非郑象极所写时,指出重刊本挖补的“监纂”“编定”为王芳所写,小青本目录恰恰同为王芳写样,由此大致可以认定万历刻本重刊时由王芳主要负责写样工作,重刊的年代与万历四十一年相去不远。

5 小青本与清代重刻《麻姑山志》的关系

5.1 万历本刻版与重印本的年代下限

万历本《麻姑山丹霞洞天志》在清代又经历增修重刻,今尚有罗森修,萧韵补《麻姑山丹霞洞天志》十七卷本[ZW(DY]《千顷堂书目》著录“萧韵《麻姑山丹霞洞天志》十六卷”(黄虞稷《千顷堂书目》,上海古籍出版社,2001年,第221页),经笔者核验,罗本目录为十六卷,实际内容为十七卷。、何天爵续刻《续刻麻姑山丹霞洞天志》十七卷本、黄家驹编《重刊麻姑山志》十二卷本三种版本。其中罗本、何本与万历刻本有直接关系,通过其中的内容比对可以在一定程度上帮助还原万历本在清代的流传情况。

最早论及万历本与清代重刻本关系的是王重民在《中国善本书提要》中的考证。“是何、邱《续志》后于何(当作‘罗)、萧《志》者数十年殆仍因原版修补而成,故前后卷数相同。”又云“每卷首叶题衔,皆系全叶改刻,是不但书为左氏原爆,而板亦左氏原板也。……罗森正盗用其版也。”[12]即罗本与何本的刊印都出自万历旧刻版,其所谓“续修”、“重刻”仅仅是以原版修补而成。关于罗本《麻姑山丹霞洞天志》,杜泽逊曾以上海图书馆藏本为据写过一篇跋文,将罗本《山志》的年代考订为顺治十五年重修、顺治十六年刊行,此说甚确,修正了王重民《中国善本书提要》因袭《四库全书总目》将其年代断为康熙中的旧说。“仍当如罗森所言,系入清后全书增补重刻,即顺治十六年刻本其前十六卷确系就左宗郢书简单重刻,即使‘国朝(指明朝)等字样亦多未改,草率殊甚。”又据罗本序文指出“谓萧韵本、丘时彬本皆用旧版改刻修补,实为揣度之词。”[13]即罗本在万历刻本的基础之上,只做简单增补。

罗森序文称“藏板郡莞库中,经燹顿烬,即民间鲜遘原本”[11]482,可知至清顺治年间,万历旧刻版已因火灾湮灭不存,万历本《麻姑山丹霞洞天志》在民间也留存不多。因此,小青本、大图本印刷年代的下限为清顺治以前。罗森等人显然是经过收集采访到了万历旧本,并据之重新增补刊刻。至于康熙年间成书的何本也不可能见到万历旧刻版,同样只是依据存世万历本进行增补重刻。

5.2 清代重刻本对万历本原貌的保存

为弄清万历刻本在清代重刻中的衍生情况,笔者将三种《山志》的内容进行了对比,并取卷八至卷十四的目录为例排列如下(见表7)。

通过上面表格中三种目录的对比,可以发现罗本将万历刻本的内容编排做了大量调整,就诗歌来说,万历刻本在诗歌的编排顺序上以五言诗在前,七言诗在后,同为五言诗,又以古风、绝句、律诗为序;罗本则先以诗体为序,先古风,再律诗,绝句再次,再以五言在前,七言在后。何本则基本与万历刻本目录保持一致,检何本卷九,其五言律诗后同有“五言排律”的小标题,目录当是以排律为律诗,故不在目录中设置排律一项。检何本卷十四,其内容以及小节标目与万历刻本完全相同,“麻姑山匾额附录”“从姑山匾额附录”皆为匾额,“麻姑山对联附录”“育英堂柱联”“麻源对联附录”均属对联,二者卷十四的内容也没有改变。清代的两种重刻本中,何本基本保存了万历本的原貌,罗本则在增补新内容的同时对其结构进行了更多调整。

5.3 小青本为残本

据李致忠跋文,小青本目录著录十七卷为《麻姑育英堂事宜附录》,而小青本却缺失此卷。小青本当是残本,证据如下:

(1)《四库全书总目》:“考《明史》作《续刻麻姑山志》,今姑从标目焉。”[14]检《明史·艺文志》仅著录“左宗郢《麻姑山志》十七卷”[15],未言《续刻麻姑山志》。《明史·艺文志》出于清初黄虞稷《千顷堂书目》,黄氏将此书著录为“左宗郢《麻姑山志》十七卷”[16],则《明史·艺文志》当为涉及《续刻麻姑山志》。可知万历本在书目著录中被标注为十七卷。

(2)国图本收录有《麻姑育英堂事宜附录》,卷首没有像前十六卷一样标注“卷之十七”,仅版心书“十七卷”,可知小青本之前的初印本以《麻姑育英堂事宜附录》为第十七卷,并且是刊印出来的。

(3)如前所说,罗本、何本均收有后印本中的《姑志补遗》内容,二者都应该参照了后印本。其次,小青本在《麻姑仙像》后有鄭象极手书《元君宝诰》,署名“奉道弟子郑象极熏沐谨书”,据其目录页“姑仙圣像图”下有小字“元君宝诰附”[5],可知《宝诰》与《麻姑仙像》当为一个版面。罗本[11]493、何本[10]311均有此《宝诰》。而国图本《麻姑仙像》后仅有一个空白的版面未刷墨,细看国图本此页仅左半页下板框有些许延伸的痕迹,应是工匠为右半页刷墨时,有少量墨粘到此处所致。因此,国图本印刷时底版上并不存在郑象极手书《元君宝诰》,即初印本没有《元君宝诰》,《元君宝诰》是后来补刻上去的。从以上两点足以看出,罗本、何本所依据的万历本应当是后印本,很有可能就是与小青本同时印刷的版本。罗本、何本也都收录了《麻姑育英堂事宜附录》。

综上,在小青本之前的初印本以及将后印本为底本的罗本、何本均收录有《麻姑育英堂事宜附录》,处在中间小青本理应有这部分内容。小青本现在不存这部分内容,或是印刷时刻版已有部分损毁,或是印刷成书后小青本有内容佚失。又据李致忠跋文知小青本没有前后序文,却将后跋移置书前[3],那么小青本只能是保存相对较全的残本。

6 结 语

今存的残本万历《麻姑山丹霞洞天志》,写刻精良,印刷清晰,属同一套底版所出,是明代江西地方官府刻书中的精品。通过对国图本和小青本整体形制以及细节的比勘,并以邬鸣雷等人所纂同年刊刻的《重修建昌府志》为旁证,可以发现国图本所据底版未经挖改,小青本与大图本为修版重印。因此国图本为万历四十一年刻版初刊,两种后印本与其的种种差异皆系重印时改易所致。另参照何本《续刻麻姑山丹霞洞天志》,可知万历刻本在最初时并无《姑志补遗》,《姑志补遗》系旧版重印时为补此《志》初纂脱漏的内容而作。小青本所表现出的卷次问题,实际原因是修补重印时,作《姑志补遗》置于麻姑山内容之后,其他卷沿用旧版,进一步证明小青本是初印基础上的增补重印。小青本所存目录亦非初刻时面貌,而是后出之作。王芳是小青本修版、新增内容的主要写样人,故万历刻本增补重印的时间与万历四十一年相去不远。

清代前期罗森、何天爵等人两次对万历本《麻姑山丹霞洞天志》进行增修重刻,他们依据的底本均是后印本。又今天现存的三种万历本中两种是后印本,这表明在小青本为代表的增补后印本问世后,很快就替代了初印本的流传。究其原因当有二,一是初印本与增补后印本相距时间较短,前者印刷次数较少,传播存世的数量也就更少;二是后者收录内容更丰富,对于山水志而言内容的多寡是判断其质量的重要标准,无疑后印本质量更优。结合小青本佚失《麻姑育英堂事宜附录》和前后序文等内容,可以认定小青本也是残本。现存国图本、小青本、大图本均为残本,国图本保留了初版初印的原貌,而小青本所存卷数最多,且保留了参订人姓氏、《姑志补遗》等不见于他书的内容。虽然清代又多次曾修《麻姑山志》,但万历刻本作为兹山第一部志书,其功绩与价值不容忽视。此外万历《麻姑山丹霞洞天志》初印本与后印本的前后递进反映了明后期地方政府与学者对志书修纂的积极态度,也是江西地方刻书的历史物证。

[参考文献]

[1]邬鸣雷,左宗郢,等.麻姑山丹霞洞天志[M].中国国家图书馆藏,明万历(1573—1620年)刻本.

[2]邬鸣雷,左宗郢,等.麻姑山丹霞洞天志[M].大连图书馆藏,明万历(1573—1620年)刻本.

[3]李致忠.明万历本《麻姑山丹霞洞天志》跋[J].国学季刊,2017(7):112.

[4]2019秋拍|豫章形胜 洞天福地:明万历本《麻姑山志》[EB/OL].[2023-06-29]https:∥mp.weixin.qq.com/s/-5JtMXNUyFkwLfixLh_Kdg.

[5]2020秋拍|麻姑山与《麻姑山志》[EB/OL].[2023-06-29].https:∥mp.weixin.qq.com/s/WXzQZlQdtcWhhh1YliEYtw.

[6]李致忠.古书版本鉴定[M].北京:文物出版社,1997.

[7]任士林.任松鄉先生文集[M].哈佛燕京图书馆藏,明(1368—1644年)刻本.

[8]严绍璗.日藏汉籍善本书目[M].北京:中华书局,2007.

[9]邬鸣雷,赵元吉,等.续修建昌府志[M].日本国会图书馆藏,万历四十一年(1613年)刻本.

[10]左宗郢,何天爵,等.续刻麻姑山丹霞洞天志[M]∥四库全书存目丛书:第231册.济南:齐鲁书社,1996.

[11]罗森,萧韵,等.麻姑山丹霞洞天志[M]∥四库全书存目丛书:第246册.济南:齐鲁书社,1996.

[12]王重民.中国善本书提要[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[13]杜泽逊.跋顺治刻本《麻姑山丹霞洞天志》[J].图书馆杂志,2003(2):77,81.

[14]四库全书总目[M].北京:中华书局,2008:660.

[15]明史:第8册[M].北京:中华书局,1974:2418.

[16]黄虞稷.千顷堂书目[M].上海:上海古籍出版社,2001:221.

[收稿日期]2023-07-15

[作者简介]董存斌(1999—),男,湖南师范大学文学院中国古典文献学专业硕士2021级在读研究生;徐东哲(1990—),男,湖南师范大学文学院古代文学专业博士2021级在读研究生。

[说 明]本文分别系2017年度国家社科基金重大项目“历代道经集部集成、编纂与研究”(批准号:17ZDA248)、2022年度湖南省研究生科研创新项目“湘赣闽革命老区传统道教文学文化研究——以江西龙虎山为中心”(项目编号:CX20220472)的研究成果之一。