肝胆外科肿瘤患者应用利奈唑胺致血小板减少危险因素分析

闪雪纯,李 旭,杜红丽,鲍蕾蕾,王 慧 (海军军医大学第三附属医院药剂科, 上海 200438)

由于原发疾病、代谢改变或术后免疫力低下等原因,肝胆外科肿瘤患者常因病原菌侵袭发生感染。利奈唑胺是市售的第一种人工合成的新型恶唑烷酮类抗菌药,被用于治疗革兰阳性球菌引起的感染,对多种革兰阳性菌均有活性,且与其他抗菌药无交叉耐药现象[1],常用于肝胆外科肿瘤患者的抗感染治疗。血液毒性是利奈唑胺最常见的临床不良反应,包括血小板减少、贫血与白细胞减少等,其中又以血小板减少的发生率最高[2]。回顾性研究提示,利奈唑胺引起的血小板减少与患者不良预后相关,可能会导致患者器官衰竭,病死率增高[3]。笔者选取本院2017 年1 月至2021 年12 月间应用利奈唑胺的肿瘤患者为样本,旨在分析给予患者使用利奈唑胺进行抗感染治疗时血小板减少的发生情况,并探索其影响因素,为临床治疗安全性提供依据。

1 资料与方法

1.1 病例来源

选取本院2017 年1 月至2021 年12 月给予利奈唑胺进行抗感染治疗的肿瘤患者。入选标准[4]:①年龄≥18 岁;②实验室检查为革兰阳性菌感染或经其他抗菌药物治疗后仍有炎症或发热,需用革兰阳性菌药物治疗的情况;③利奈唑胺用药时间≥3 d。排除标准[4]:①给予利奈唑胺前血小板异常(血小板计数<100×109/L);②同时应用影响血小板生成的药物;③入院接受放射性治疗与化疗;④利奈唑胺应用前后未监测相关实验室指标;⑤合并其他血液系统疾病;⑥术后输血;⑦对利奈唑胺过敏。

1.2 资料收集

收集患者一般资料,包括患者年龄、性别、体重、身高、基础疾病情况(有无高血压、糖尿病或冠心病)、感染部位、用药时长、住院天数、是否进行外科手术、术前是否感染、有无联合应用其他抗菌药、用药前实验室检查结果(血小板计数、血红蛋白、白蛋白、炎症指标、肝肾功能指标)、用药过程中及用药后实验室检查结果(血小板计数)。

1.3 分组依据

利奈唑胺相关性血小板减少定义为[5]:用药前血小板计数≥100×109/L,用药后血小板计数<100×109/L且低于基础值的75%。根据给予利奈唑胺后患者是否出现血小板减少,将患者分为血小板减少组和未发生组。

1.4 数据处理

比较两组患者一般资料,符合正态分布的连续变量采用“均值±标准差”表示,组间比较采用t检验;不符合正态分布的连续变量采用四分位数 [M(Q1, Q3)]表示,组间比较采用Mann-Whitney U 检验。分类变量采用百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验或 Fisher’s 确切概率法。利奈唑胺相关性血小板减少的危险因素采用二元logistic 回归分析,以向后LR 法进入回归分析模型,确定其优势比(OR)与95%置信区间(95%CI)。所有统计分析采用SPSS 26.0 进行,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 纳入研究组患者基本情况

本研究共纳入有效病例104 例,其中男性68 例,女性36 例;年龄26~82 岁,平均年龄(60.93±11.53)岁;平均身高体重指数(BMI)(22.25±3.10);住院时长11~105 d,中位住院时间43 d;利奈唑胺单次给药剂量为0.6 g,给药频率为每12 h 一次,静脉滴注102 例,口服给药2 例,用药时长4~26 d,中位用药时间10 d。腹腔感染患者(胆道感染、肝脓肿等)71 例,其他感染患者(血液、肺部感染等)20 例,合并两种以上感染患者(腹腔、血液、泌尿系统等)13 例。当次入院接收外科手术的患者84 例,未接受外科手术(如治疗感染、其他外科随访治疗等)的患者20 例。

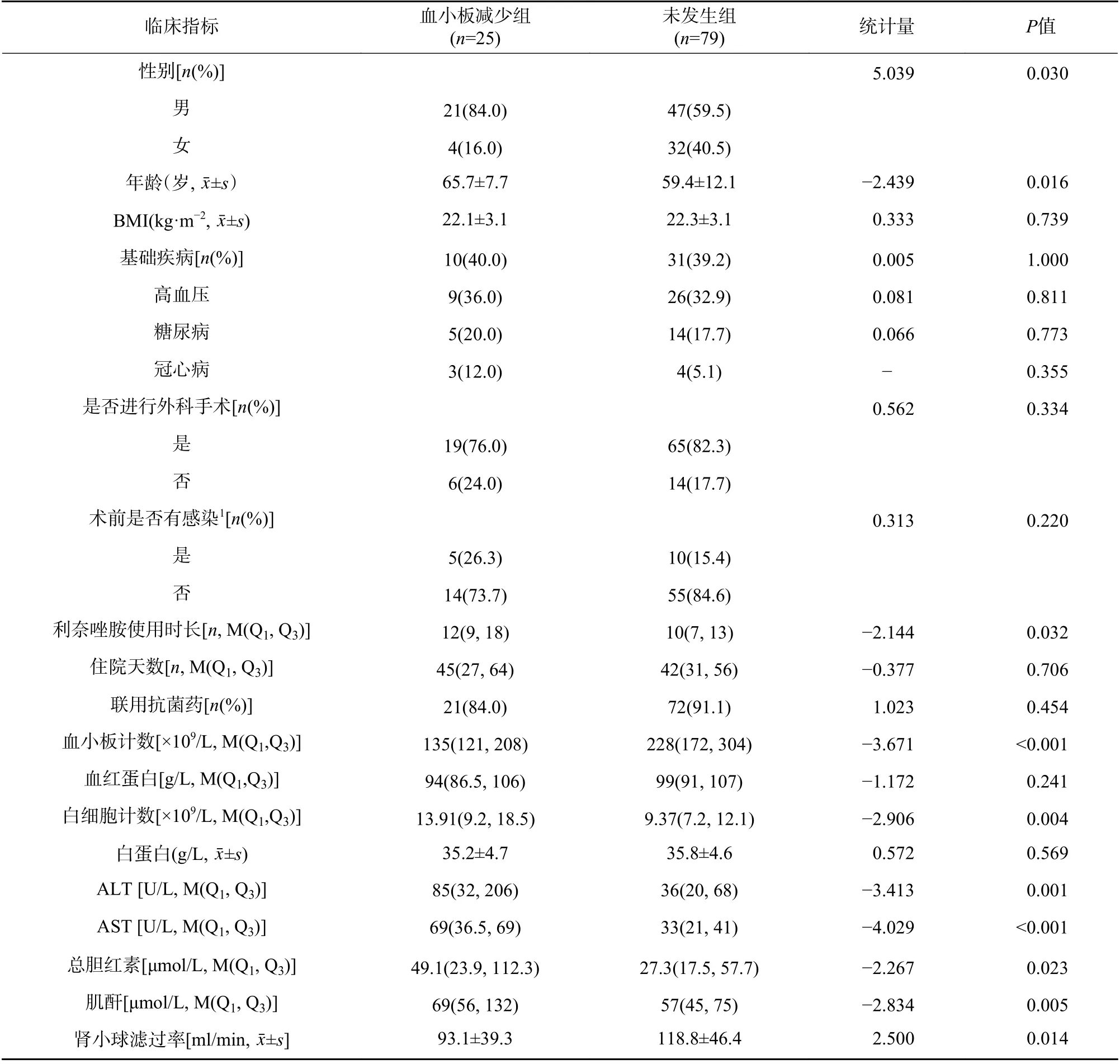

2.2 两组患者一般资料比较

应用利奈唑胺后,发生血小板减少的患者25 人,未发生的患者79 人,血小板减少发生率为24.0%。比较两组患者一般资料,BMI、基础疾病、是否进行外科手术、术前是否感染、住院天数,有无联用其他抗菌药物、血红蛋白、白蛋白等指标差异无统计学意义(P>0.05),性别、年龄、利奈唑胺使用时长、基础血小板计数、白细胞计数、ALT、AST、总胆红素、肌酐、估算肾小球滤过率等指标差异有统计学意义(P<0.05),结果见表1。

表1 两组患者一般资料比较

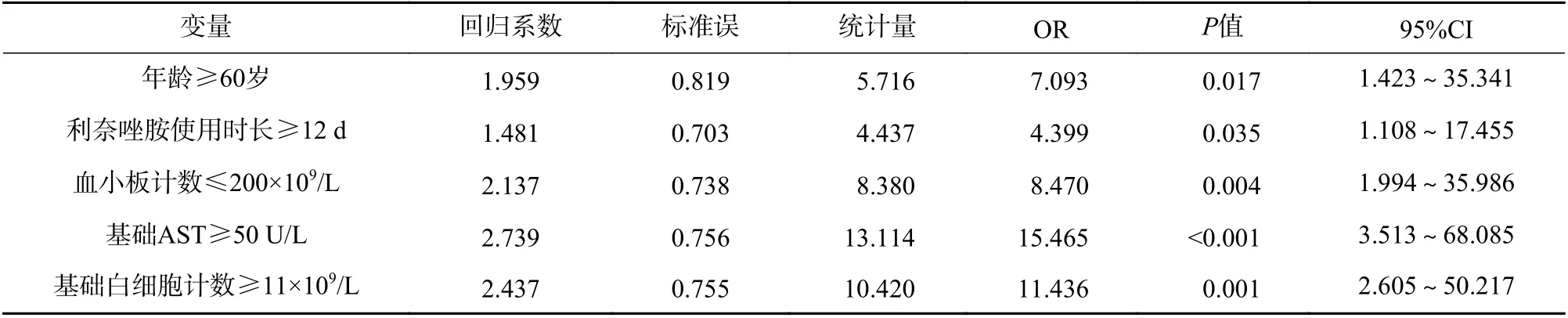

2.3 多因素logistic 回归分析利奈唑胺相关性血小板减少的危险因素

以是否发生利奈唑胺相关性血小板减少为因变量(是=1;否=0);依据纳入研究的104 例样本均值或中位数,结合临床意义及DAI[2]等的研究,以性别(男=1;女=0)、年龄(≥60 岁=1;<60 岁=0)、利奈唑胺使用时长(≥12 d=1;<12 d=0)、基础血小板计数(≤200×109/L=1;>200×109/L =0)、白细胞计数(≥11×109/L=1;<11×109/L=0)、ALT(≥50 U/L=1;<50 U/L =0)、AST(≥50 U/L=1;<50 U/L=0)、总胆红素(≥46 μmol/L=1;<46 μmol/L=1)、肌酐(≥90 μmol/L=1;<90 μmol/L=0)、估算肾小球滤过率(≤100 ml∙min-1∙L-1=1;<100 ml∙min-1∙L-1=0)为自变量进行多因素logistic 回归分析。结果表明年龄≥60 岁、利奈唑胺使用时长≥12 d、基础血小板计数≤200×109/L、基础AST≥50 U/L、基础白细胞计数≥11×109/L 是利奈唑胺相关性血小板减少发生的危险因素(P<0.05),结果见表2。

表2 利奈唑胺相关性血小板减少的危险因素

3 讨论

3.1 利奈唑胺致血小板减少的发生率与发生机制

利奈唑胺是临床上广泛应用的抗革兰阳性菌抗菌药,用于治疗革兰阳性菌引起的感染,包括由耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)引起的医院获得性肺炎(HAP)、社区获得性肺炎(CAP)、耐万古霉素肠球菌(VRE)感染及复杂性皮肤或皮肤软组织感染(SSTI)[1]。血液学毒性是利奈唑胺临床应用的主要关注点,不同研究报道了应用利奈唑胺治疗感染的患者血小板减少发生率在20%~50%之间[4,6],利奈唑胺相关性血小板减少会增加患者出血,甚至死亡风险[3]。本研究中,应用利奈唑胺治疗感染的肿瘤患者血小板减少发生率约24.0% ,处于现有报道的发生率区间,但高于利奈唑胺的Ⅲ期临床试验结果[7],这可能是研究选择的人群不同、东西方人种差异、真实世界患者机体状况及治疗状况更为复杂等多种原因导致[8-9]。因此在实际临床应用过程中,临床医师应更加关注肿瘤患者利奈唑胺相关性血小板减少的发生。

利奈唑胺相关性血小板减少的发生机制尚无定论,目前已提出的机制包括抑制成熟巨核细胞释放血小板[10]、对血小板造成氧化损伤[11]、通过免疫介导过程破坏血小板生成与释放、破坏线粒体蛋白合成等[12-13]。

3.2 血小板减少的危险因素分析

已有回顾性研究分析探讨重症患者、老年患者等人群给予利奈唑胺抗感染治疗发生血小板减少的影响因素,结果认为年龄、肾功能、基础血小板计数、利奈唑胺治疗时长等因素可能与血小板减少发生有关[3-5,14,15],但还未有研究报道肿瘤患者应用利奈唑胺抗感染治疗的安全性问题。本研究选取给予利奈唑胺的肿瘤患者作为研究对象,研究结果提示,年龄≥60 岁、利奈唑胺使用时长≥12 d、基础血小板计数≤200×109/L、基础AST≥50 U/L、基础白细胞计数≥11×109/L 是肿瘤患者应用利奈唑胺相关性血小板减少发生的危险因素。

老年肿瘤患者因年龄、基础疾病等因素导致机体功能退化,药物的药动学特征常有所改变,利奈唑胺进入体内后,血药浓度会升高而消除速率降低,相同剂量下更容易引起药物蓄积,诱发不良反应。因此,结合既往研究和本研究结论,利奈唑胺治疗期间,年龄≥60 岁的肿瘤患者更需要定期监测其血小板水平以预防血小板减少的发生[15]。

利奈唑胺治疗时长与血小板减少的发生率显著相关[6,16]。Choi 等的研究[4]认为利奈唑胺治疗≥7 d 的患者血小板减少的发生率明显增高,Sato 等[17]的研究则认为接受利奈唑胺治疗超过14 d 是血小板减少的危险因素,本研究结果提示接受利奈唑胺治疗超过12 d 时患者更易出现血小板减少的情况。总之,随着利奈唑胺治疗时长的增加,临床医师应更加注意预防肿瘤患者血小板减少的发生。

研究结果表明,基础血小板计数≤200×109/L是利奈唑胺相关性血小板减少的危险因素,这表明利奈唑胺的血液学毒性在基础血液学异常的患者中更为常见,这与Niwa 等的研究结论相符合[18-19]:与能够耐受利奈唑胺治疗的患者相比,出现血小板减少的患者利奈唑胺的血药浓度显著升高,而血药浓度与不良反应的发生呈正相关。

以白细胞计数多少作为炎症指标,一定程度上反应机体的感染严重程度。本研究分析结果提示基础白细胞计数≥11×109/L 是利奈唑胺相关性血小板减少的危险因素,表明利奈唑胺治疗前机体的炎症指标较高可能会导致治疗过程中血小板减少,白细胞计数也是临床医师在抗感染治疗中需要重点关注的实验室指标之一。

此外,药物说明书中指出,轻中度肝功能不全患者无需调整利奈唑胺使用剂量,重度肝功能不全患者使用利奈唑胺数据不足。利奈唑胺非肾脏清除率占总清除率的65%[20]。LUQUE[21]等的研究发现,肝功能不全的患者给予常规剂量的利奈唑胺可能会导致血药浓度增加,使得患者不良反应发生的概率增加。本研究单因素分析中,两组患者肝功能指标ALT、AST、总胆红素等指标均有显著性差异,进一步进行logistic 回归分析发现,基础AST高于50 U/L 可能是引起利奈唑胺相关性血小板减少的危险因素之一。

除了非肾脏清除,还有约30%利奈唑胺以原型的形式从尿液中排出,因此肾功能水平也能够影响利奈唑胺血药浓度,与药物不良反应密切相关[22]。本研究中,血小板减少组与未发生组的肌酐与肾小球滤过率有显著性差异,但logistic 回归分析却排除了肾功能相关的危险因素,这与Esra[23]等得出的结论不一致,可能是由于本研究与上述研究纳入的人群差异、肿瘤患者的临床状况差以及研究对于血小板减少的定义不一致等原因导致的。

除上述因素外,本研究首次探讨了外科手术因素对肿瘤患者利奈唑胺相关性血小板减少发生的影响。出血是肝胆手术的主要关注点之一,尤其是对肝胆外科的肿瘤患者。Alkozai 等[24]发现,术后血小板计数低是肝功能恢复延迟的独立预测指标,且与术后死亡风险增加有关。Wang 等[25]的研究则表明,肝癌肝切除术后即刻血小板计数低是发生Ⅲ-Ⅴ级并发症、术后肝衰竭等的重要影响因素。而Nagasako 等[26]的研究证实,肝部分切除术后的血小板会即刻减少,最低点发生在术后第2~3 d,5 d左右会恢复到术前水平。因此,肿瘤患者在应用利奈唑胺进行抗感染治疗过程中,接受外科手术是否会影响血小板计数也是需要探讨的问题。但本研究结果显示,两组患者是否接受外科手术、术前是否感染等无统计学差异(P>0.05)。表明患者在应用利奈唑胺时,是否进行外科手术治疗对血小板减少的发生并无影响。这可能是由于纳入研究的患者基础血小板计数高于100×109/L,且排除了有术后输血的人群导致研究结果有一定的局限性。

3.3 小结与展望

本研究对象为应用利奈唑胺进行抗感染治疗的肝胆外科肿瘤患者,但在临床治疗过程中,有部分患者未持续监测相关实验室指标,还有部分外科手术患者因基础状况较差或术中失血等原因有术后输血情况被排除,研究最终纳入了104 例有效病例,样本量的限制可能使研究结果有所偏倚。此外,药代动力学研究证实血小板减少的发生与体内利奈唑胺药物浓度有直接相关性[27],体内较高的利奈唑胺浓度可能与血小板减少呈正相关[28],但本研究是回顾性研究,无法直接关注到治疗过程中血小板计数与利奈唑胺血药浓度之间的关联。因此,未来应采取扩大样本量,进行前瞻性血药浓度监测的方式,完善对利奈唑胺治疗过程中血小板减少发生情况的认识,为临床安全用药提供更充分的证据。