红色旅游体验为何能唤起国家认同

——基于旅游者幸福感视角的经验研究

陈丽,陈大柳

(辽宁师范大学管理学院,辽宁 大连 116000)

引言

红色旅游由于自身的特殊性质,不仅具有经济效益、文化效益,还蕴藏着浓厚的政治色彩[1]。开发红色旅游的目的不仅在于丰富旅游者的旅游活动,带动红色旅游地经济社会发展,更深层次的意义在于能够使旅游者在旅游过程中获得更多的认识,从而影响和改变旅游者的情感、态度或行为,培养国民爱国情怀与民族精神[2]。通过红色旅游,旅游者能够体验和学习中华民族共同的文化、价值和信仰,加深民族归属感,强化国家认同[3]。目前国内众多学者重点关注红色旅游的独特内涵和时代价值,并通过实证研究证明了红色旅游在弘扬红色革命精神、实现旅游者历史认同和国家认同等方面发挥着显著的作用[4-5]。然而,现有研究对红色旅游与旅游者主体性的关注明显不足,鲜有从旅游者的角度探究红色旅游情境中旅游体验和旅游者的情感收益对国家认同的影响。例如,红色旅游体验如何增强国家认同?红色旅游体验与情感反应之间存在怎样的因果关系?如何通过红色旅游刺激旅游者情感反应来增强其国家认同?旅游者幸福感作为一种情感指向,其重要来源是个体与旅游情景互动过程中所产生的主体满足和主体实现。已有研究表明,不同类型的旅游活动带给旅游者不同的幸福体验,那么红色旅游作为一种特殊的旅游活动,对于旅游者幸福感的提升有何特殊作用,能否通过旅游者幸福感这条路径增强旅游者国家认同是一个值得研究的议题。

本研究把红色旅游体验对国家认同的影响机制作为研究主题,将旅游者幸福感作为中介因素引入研究框架中,该因素是旅游者在红色旅游过程中所感受到的,从感官享受到精神层面上自我实现的综合情感,继而对认知反应产生深刻影响。旅游者幸福感能够作为红色旅游体验影响下旅游者情感反应的表征,并强化国家认同,从而在红色旅游体验和国家认同关系机制中扮演“桥梁”角色。基于此,本研究以“刺激-机体-反应”理论(stimulus-organism-response,S-O-R)为基础,同时引入积极情绪“拓展-建构”理论,选取红色旅游目的地丹东市为案例地展开实证研究,从旅游者幸福感的视角探讨红色旅游体验对国家认同的影响机制和作用路径。本研究一方面拓展了旅游者幸福感在红色旅游领域的研究应用,加深了对红色旅游情感体验内涵的理解;另一方面,通过以丹东市为案例地,对模型进行实证检验,帮助厘清“旅游体验-旅游者幸福感-国家认同”的心理路径关系,为推动红色旅游高质量发展,发挥红色旅游社会功能提供参考价值。

一、理论基础与文献回顾

(一)理论基础

本研究在“刺激-机体-反应”理论基础上,结合积极情绪“拓展-建构”理论,构建了“旅游体验-旅游者幸福感-国家认同”研究框架。S-O-R理论常被用于解释环境刺激对个体行为的影响机制[6],即刺激会引起个体认知和情感上的变化,进而引发个体的行为反应。其中,刺激可分为外部刺激和内部刺激,外部刺激主要源于外部环境,内部刺激则来源于个体内部的心理、生理因素[7]。机体通常指个体的认知反应和情感反应,反应是指个体亲近或者回避的内部组织状态[8]。旅游者在各种旅游情境的环境刺激下,能够引发个体机体的心理认知和情感反应,从而使旅游者做出一系列的响应。根据该理论,红色旅游体验属于内部刺激因素,旅游者幸福感可归为机体情感范畴,国家认同属于旅游者亲社会行为的反应范畴。旅游者在红色旅游活动中获得的感官刺激和心理刺激能带给旅游者不同的旅游体验,这种体验能够引发旅游者的情感状态,引起旅游者幸福感[9],最终对旅游者的认知行为产生一定影响。同时根据积极情绪“拓展-建构”理论,旅游者幸福感作为一种积极情绪能够引起旅游者认知态度的变化,如国家认同和民族认同[10]。

(二)旅游体验

体验是狄尔泰生命哲学理论的基石之一,属于主体的内感,是一种心境和过程的内在意识[11],强调主体与被体验物在旅游场景下现时的自我存在状态及过程[12]。2000年谢彦君首次将“体验”概念引入国内旅游学研究框架中,随后学者们从旅游体验的内涵、影响因素、体验价值的效应等各个领域对其展开深入研究。旅游体验是旅游者通过对旅游情景中景物的观赏、消费和交互,结合当时旅游场景而产生的心理状态变化和心理结构调整的过程[13],也反映为旅游者在旅游过程当中的情感积累[14],例如放松、享乐、愉悦、幸福等情感反应[15]。

体验维度的构成在旅游体验研究中占有举足轻重的地位[16],维度的划分有利于对旅游体验进行整体评估。对于旅游体验细分维度的研究已日益完善,一些维度模型已得到开发并得到验证,如三维模型(功能价值、享乐价值和符号价值)[17]、四维模型(非凡体验、普通体验、情感体验和认知体验)[18]和五维模型(感官体验、情感体验、思考体验、行动体验和关联体验)[19]等。鉴于红色旅游是基于革命时期形成的纪念地所开展的以游览、教育为主题的旅游活动,因此,本研究借鉴派恩和吉尔摩的体验四象限矩阵理论。在派恩和吉尔摩的研究框架中,体验可分为四个维度,分别是教育体验、娱乐体验、逃避体验和审美体验[20]。教育体验是指旅游者在旅游体验活动中获得的学习、认知等精神层次的感受[21],并以此获得相关技能和知识。娱乐体验即旅游者的注意力被旅游活动所吸引,通过观察或者参与旅游活动获得的娱乐感受[22]。逃避体验是指旅游者在旅游体验过程中完全沉浸到旅游情境中,并且暂时逃避日常生活,置身于不同的世界[23],通过远离日常活动,暂时摆脱压力和顾虑,表现真实的自我[24]。审美体验是指旅游者置身于目的地环境中,通过对周围物理环境的感知,获得感官上的愉悦[25]。

(三)旅游者幸福感

旅游者幸福感有别于一般生活的幸福体验,它是一种旅游者在旅游过程中所感受到的由浅层次的感官享乐到更深层次的精神层面上自我实现的综合体验[26]。早期学者们对于旅游者幸福感的研究直接借用主观幸福感的概念,主观幸福感源于心理学享乐主义理论,指人们对自身生活满意程度的评价,包括认知评价和情感评价[27]。该理论强调个体基于一定的标准对自身生活质量做出的整体性评价,且这种评价基本建立于积极体验的频率上[28]。主观幸福感解释了旅游的享乐性,强调旅游者在旅游过程中获得的快乐、愉悦等积极情绪,从而实现消极情绪的消解[29],但是这种情绪状态仅仅是一种实时、短暂的情感体验。随着学术界对旅游者幸福感研究的不断推进,学者们逐渐认识到旅游体验与一般的日常体验不同,单纯使用主观幸福感的概念不能很好地诠释旅游在场体验中旅游者获得的个人成长、自我实现等具有特殊意义的价值体验[30]。因此部分学者开始将研究的视角转向实现主义理论,实现主义幸福感不局限于旅游者的享乐体验,更关注旅游者在旅游过程中获得的自我实现、认知提升等高层次、有意义的精神体验。这种心理体验是旅游者在旅游体验过程中通过对旅游情境和旅游活动的交互作用,形成的内在的、具有反思意义的且持续时间久远的一种体验状态[31]。

通过分析旅游者幸福感的研究成果发现,旅游者幸福感不仅仅需要用代表快乐、愉悦等积极情绪的享乐主义幸福感来解释,还应该和实现主义幸福感的概念相结合[32]。因此,可将旅游者幸福感划分为两个维度:享乐幸福感与实现幸福感,既包含旅游者在旅游过程中获得的积极情绪、感官享受等享乐主义幸福感,又包含旅游者在旅游体验中通过内省或者能力展示获得的自我实现、个人成长等实现主义幸福感。总体来看,旅游者幸福感是个体在旅游过程中体验到的,包括情感、体能、智力以及精神达到某个特定水平而产生的美好感觉,以及由此形成的深度认知[26]。

二、研究假设及模型构建

(一)红色旅游体验与旅游者幸福感

旅游者幸福感源自旅游者在旅游体验中获得的积极情感,是参与旅游活动并从中获得意义的一种状态[33]。旅游体验是旅游者情感构成要素之一[34],有研究表明,难忘的旅游体验对于提升旅游者幸福感有重要的影响作用[35]。旅游者在旅游过程中通过游览观光以及与他人的交流互动等获得的美好体验,能够改善旅游者对生活质量的满意度[36]。同时,旅游者幸福感受不同旅游类型的影响,贾慧敏等(2022)以虚拟旅游为研究情境,发现旅游者在旅游体验中可以产生由愉悦感、满足感、获得感等组成的旅游者幸福感[37]。燕鑫桐等(2022)指出在宗教旅游中,银发族旅游者在旅游过程中获得美好体验和积极情绪时会产生幸福感[38]。周卫等(2021)从旅游体验出发,验证了旅游者在森林旅游情境下的环境感知对幸福感具有显著的正向影响作用[39]。一般的旅游体验都能够激发旅游者的积极情绪,如快乐、愉悦等,并因此得以放松,获得享乐幸福感[2]。但是红色旅游兼具教育功能和文化功能,其核心体验是使旅游者从红色旅游活动中得到认知提升、身份认同等多样化、深层次的体验[30],这种从旅游中获得的意义、成长和自我实现可以使旅游者产生实现幸福感[40]。因此,本研究基于以上文献提出假设:

H1:红色旅游体验显著正向影响享乐幸福感。

H1a:教育体验显著正向影响享乐幸福感。

H1b:娱乐体验显著正向影响享乐幸福感。

H1c:逃避体验显著正向影响享乐幸福感。

H1d:审美体验显著正向影响享乐幸福感。

H2:红色旅游体验显著正向影响实现幸福感。

H2a:教育体验显著正向影响实现幸福感。

H2b:娱乐体验显著正向影响实现幸福感。

H2c:逃避体验显著正向影响实现幸福感。

H2d:审美体验显著正向影响实现幸福感。

(二)旅游者幸福感与国家认同

积极情绪“拓展-建构”理论指出,积极的情感体验能够拓宽人的思维和行动,也是帮助个体心理成长和改善身心健康的一种重要手段[41]。旅游者幸福感作为旅游者在旅游活动当中获得的一种积极情绪,会对旅游者的心理和行为产生积极影响[42]。李泽亚等(2023)通过构建旅游者幸福感的理论模型,发现旅游情境中多角度、多方位的体验能够激起旅游者幸福感,产生快乐、喜悦、震撼等正面情绪,从而引起旅游者的文化共鸣和认同[43]。国家认同是个体对于自己所属国家的归属感和认同感[3],强调个体对于国家本身及其衍生出的事物的情感,即认同主体的爱国情感[44]。因此,在红色旅游体验中产生的积极情绪,也有可能促使旅游者体会到共同的历史、共同的文化及共同的国家。另一方面,红色旅游作为一种有意义的旅游活动,能够使旅游者在旅游过程中获得人格完善和认知上的提升[30],如个人成长、成就感、自我接受、社会认同等。在体验红色精神和红色文化的同时能够促进旅游者的反思和构建当代的道德价值,促使旅游者将苦难历史与当前幸福生活相对照,进而强化对国家、人民、道路的整体价值认同[45]。红色旅游实现了价值观教育的目的,并在某种意义上形成了国家认同与幸福感的互动促进关系[46]。因此,本研究基于以上论证提出假设:

H3:旅游者幸福感正向显著影响国家认同。

H3a:享乐幸福感正向显著影响国家认同。

H3b:实现幸福感正向显著影响国家认同。

(三)红色旅游体验与国家认同

红色旅游是实现国家认同的重要途径[47],旅游者能够在红色旅游情景中重构历史观点,从而提高民族归属感和国家认同感[48]。在红色旅游活动中,旅游者通过革命事件和革命人物能够获得对红色文化和红色精神的感知,产生情感共鸣,进一步增强对民族和国家的认同[49]。王悦等(2021)采用文本分析法,探讨民族地区红色旅游价值内化和认同凝聚的表征、过程和机理,研究结果表明旅游者在红色旅游中通过对红色文化符号的凝视,能够感知内部蕴含的红色基因和红色精神,进而内化为对政党、民族和国家的认同[50]。张红艳等(2020)构建了旅游活动、旅游体验和文化认同的关系模型,表明红色旅游对旅游者的国家认同有正向影响作用[51]。刘欢等(2018)从旅游者情绪视角出发,研究表明旅游者通过参与红色旅游活动,形成对外在环境的感知评价和对自我的内在感知评价,进而影响个人的国家认同感[2]。因此,本研究基于以上文献提出假设:

H4:红色旅游体验显著正向影响国家认同。

H4a:教育体验正向显著影响国家认同。

H4b:娱乐体验正向显著影响国家认同。

H4c:逃避体验正向显著影响国家认同。

H4d:审美体验正向显著影响国家认同。

(四)旅游者幸福感在红色旅游体验和国家认同中的作用

情绪和情感在影响人类态度和行为改变方面起着重要作用[52],在实证研究中通常被纳入影响机制的范畴中。同时根据“刺激-机体-反应”理论,个体的内在心理状态在刺激机制和响应机制之间起到中介作用。杨正轩等(2022)在冰雪旅游情境中构建了“环境恢复性感知-旅游者幸福感-旅游者忠诚度”理论模型,旅游者幸福感在其中起到显著的中介作用[29]。陈瑞霞等指出在文化旅游真实性感知对旅游者忠诚的影响机制研究中,享乐幸福感和实现幸福感同样发挥着中介效应[32]。旅游者在红色旅游体验中既能够产生愉悦、开心等享乐主义的积极情绪,又能够产生个人成就感、社会认同等实现主义价值体验[31],这种情绪能够引发旅游者的自我反省意识,促使个体的认知态度发生变化[2]。以上实证研究均检验了机体机制即旅游者幸福感在刺激机制以及响应机制之间的中介效应。因此,本研究认为,旅游者幸福感中的享乐幸福感和实现幸福感在红色旅游体验对国家认同的影响机制中发挥中介作用,基于以上文献提出假设:

H5:旅游者的享乐幸福感在红色旅游体验对国家认同的影响中起中介作用。

H5a:旅游者的享乐幸福感在教育体验对国家认同的影响中起中介作用。

H5b:旅游者的享乐幸福感在娱乐体验对国家认同的影响中起中介作用。

H5c:旅游者的享乐幸福感在逃避体验对国家认同的影响中起中介作用。

H5d:旅游者的享乐幸福感在审美体验对国家认同的影响中起中介作用。

H6:旅游者的实现幸福感在红色旅游体验对国家认同的影响中起中介作用。

H6a:旅游者的实现幸福感在教育体验对国家认同的影响中起中介作用。

H6b:旅游者的实现幸福感在娱乐体验对国家认同的影响中起中介作用。

H6c:旅游者的实现幸福感在逃避体验对国家认同的影响中起中介作用。

H6d:旅游者的实现幸福感在审美体验对国家认同的影响中起中介作用。

综合上述文献回顾和假设推演构建本研究理论模型,如图1所示,探讨红色旅游体验下旅游者幸福感的产生,旅游者幸福感对国家认同的影响,以及红色旅游体验对国家认同的影响关系。

三、研究设计

(一)量表设计

本研究所有变量的测量题项均参考和借鉴已有研究中的成熟量表,并采用李克特五级量表进行计量,其中:旅游体验的测量指标参考Oh(2007)[53]开发的量表,分为四个维度14 个题项,并根据红色旅游情境进行适当修正;旅游者幸福感主要借鉴Huta和Ryan(2010)[54]的量表,包括享乐幸福感和实现幸福感,共9个题项;国家认同的测量来自刘润佳等(2021)[3]的量表,共6个题项。

(二)数据收集

辽宁丹东市遗存了大量的革命和战争时期的纪念地,其中有东北抗联、解放战争和抗美援朝战争等遗址遗迹,拥有众多传唱不绝的革命故事和英雄事迹,成为新时代开展红色教育、传承红色基因、接受红色精神洗礼的“国字号”重要阵地。研究调研选择丹东市范围内的核心红色旅游景区,包括鸭绿江断桥和抗美援朝纪念馆。2022 年12月11日至12 月18 日,课题组成员在景区内进行随机现场调研,共收集400份样本,剔除无效样本72份,最终得到有效样本328份,有效样本回收率为82.0%。

在有效样本中,从性别层面看,男性占47.6%,女性占52.4%。从年龄层面看,20~30岁的年龄层最多,占比47%,其次是31~40 岁占24.1%,再次是21~50 岁占21.6%,20 岁以下和50岁以上的旅游者群体较少,共占比7.3%。从学历层面看,大专以下学历的旅游者群体占4.0%,大专学历的旅游者群体占8.5%,本科学历的旅游者群体占比高达49.1%,硕士及硕士以上学历的旅游者群体达到38.4%。从职业层面看,有效样本中企业员工比例最大,占比37.5%,其次为学生占比20.7%,个体工商户占比19.2%,政府或事业单位人员占比18.9%,其他职业占比3.7%。从月收入层面看,旅游者群体的月收入主要集中在7001~9000元,占比为28.4%;其次为9000 元以上,占27.1%;再次为3000元及以下,占比19.8%;5001~7000 元占比14.3%;月收入为3001~5000 元的群体最少,占比10.4%。

四、研究结果及分析

(一)共同方法偏差检验

由于本研究对核心变量采用单一的测量方法,因此样本数据可能出现共同方法偏差问题,为了确保数据的科学性和有效性,本研究采用Harman 单因素检验法对所有题项进行探索性因子分析。分析结果显示,第一个未旋转公因子的方差解释率为43.459%,低于50%的临界值[55-57],这一分析结果说明样本数据受共同方法偏差的影响并不显著,处在可以接受的范围内。

(二)信度效度检验

为了确保本研究的可靠性和针对性,利用SPSS 26.0软件和AMOS 24.0软件对数据进行信度和效度检验。检验结果如表1所示,所有维度及其所对应的测量指标Cronbach α 值均大于0.700,表明测量量表具有良好的内部一致性。验证性因子分析结果显示:X2/df=2.295,RMSEA=0.063,CFI=0.911,IFI=0.912,GFI=0.834,NFI=0.854,TLI=0.899。虽然个别指标未达到理想化水平,但就整体而言,该模型的拟合度亦是处于可接受范围内。所有测量指标的因子载荷量在0.547~0.849 之间,均大于0.500 的标准;组合信度(CR)在0.757~0.889之间,均大于0.700的标准;平均变异量抽取值(AVE)在0.501~0.574 之间,均大于0.500 的标准。因此模型具有良好的收敛效度。

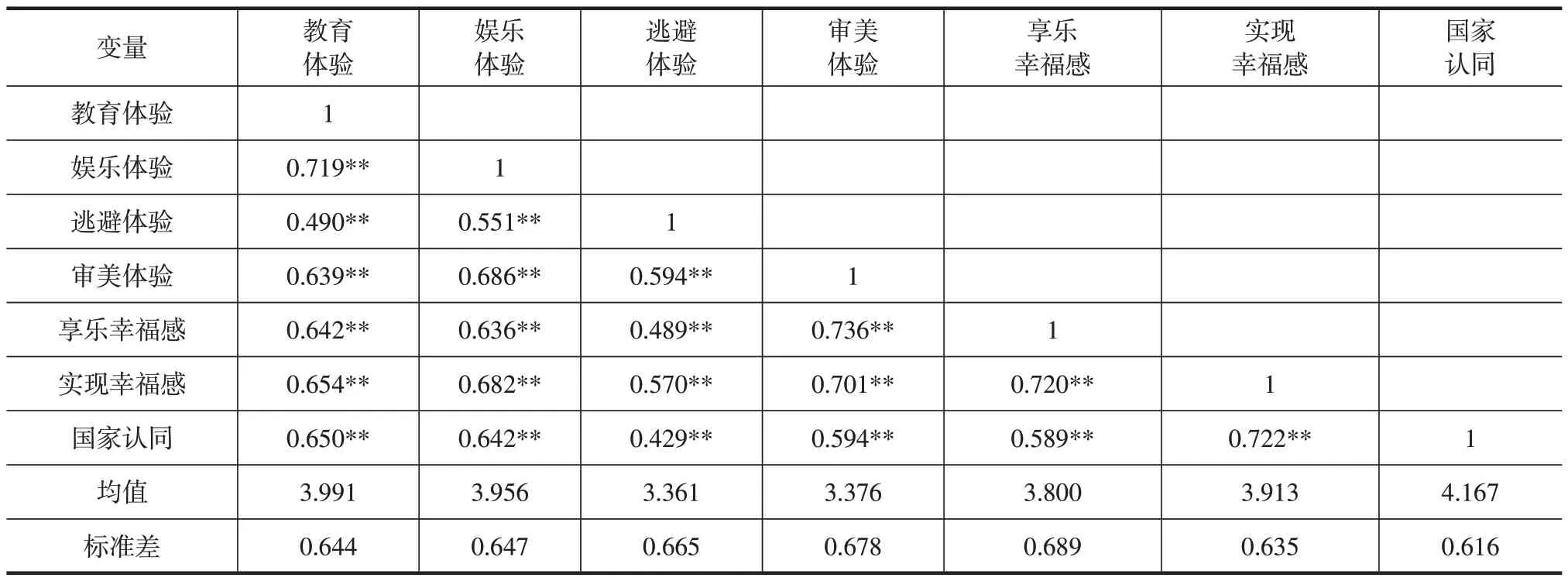

(三)相关分析

本研究对所有核心概念进行描述性分析和相关分析(表2),结果显示:享乐幸福感与红色旅游体验各维度之间呈现显著正相关关系,相关系数分别为0.642、0.636、0.489、0.736;实现幸福感与红色旅游体验各维度之间呈现显著正相关关系,相关系数分别为0.654、0.682、0.570、0.701;国家认同与旅游者幸福感各维度之间呈现显著正相关关系,相关系数分别为0.589、0.722:国家认同与红色旅游体验各维度之间呈现显著正相关关系,相关系数分别为0.650、0.642、0.429、0.594。因此,分析结果与理论预期一致,随后可进一步检验各变量之间的因果关系。

表2 均值、标准差和相关系数

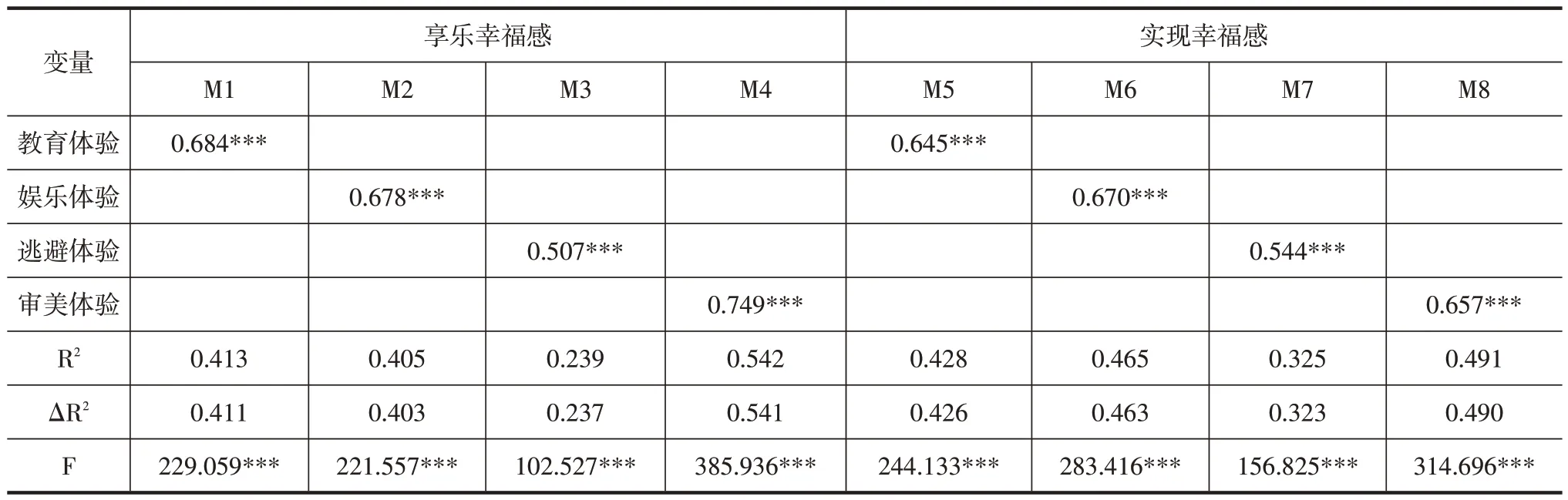

(四)直接效应检验

本研究运用SPSS 26.0 软件中的线性回归法对直接效应假设进行检验,检验结果如表3所示。在红色旅游体验和旅游者幸福感的关系验证中,红色旅游体验中的教育体验(M1,β=0.684,p<0.001)、娱乐体验(M2,β=0.678,p<0.001)、逃避体验(M3,β=0.507,p<0.001)、审美体验(M4,β=0.749,p<0.001)对享乐幸福感均有显著的正向影响,H1a、H1b、H1c、H1d得到支持,因此H1 完全成立。红色旅游体验中的教育体验(M5,β=0.645,p<0.001)、娱乐体验(M6,β=0.670,p<0.001)、逃避体验(M7,β=0.544,p<0.001)、审美体验(M8,β=0.657,p<0.001)对实现幸福感均有显著的正向影响,H2a、H2b、H2c、H2d得到支持,因此H2完全成立。

表3 假设1和假设2检验

旅游者幸福感与国家认同的关系检验中,检验结果如表4 所示,旅游者幸福感中的享乐幸福感(M13,β=0.527,p<0.001)、实现幸福感(M14,β=0.700,p<0.001)对国家认同有显著的正向影响,H3a、H3b得到支持,因此,H3完全成立。

红色旅游体验与国家认同的关系检验中,检验结果如表4 所示,红色旅游体验中的教育体验(M9,β=0.621,p<0.001)、娱乐体验(M10,β=0.611,p<0.001)、逃避体验(M11,β=0.396,p<0.001)、 审美体验(M12, β =0.540, p<0.001)对国家认同均有显著的正向影响,H4a、H4b、H4c、H4d得到支持,因此H4完全成立。

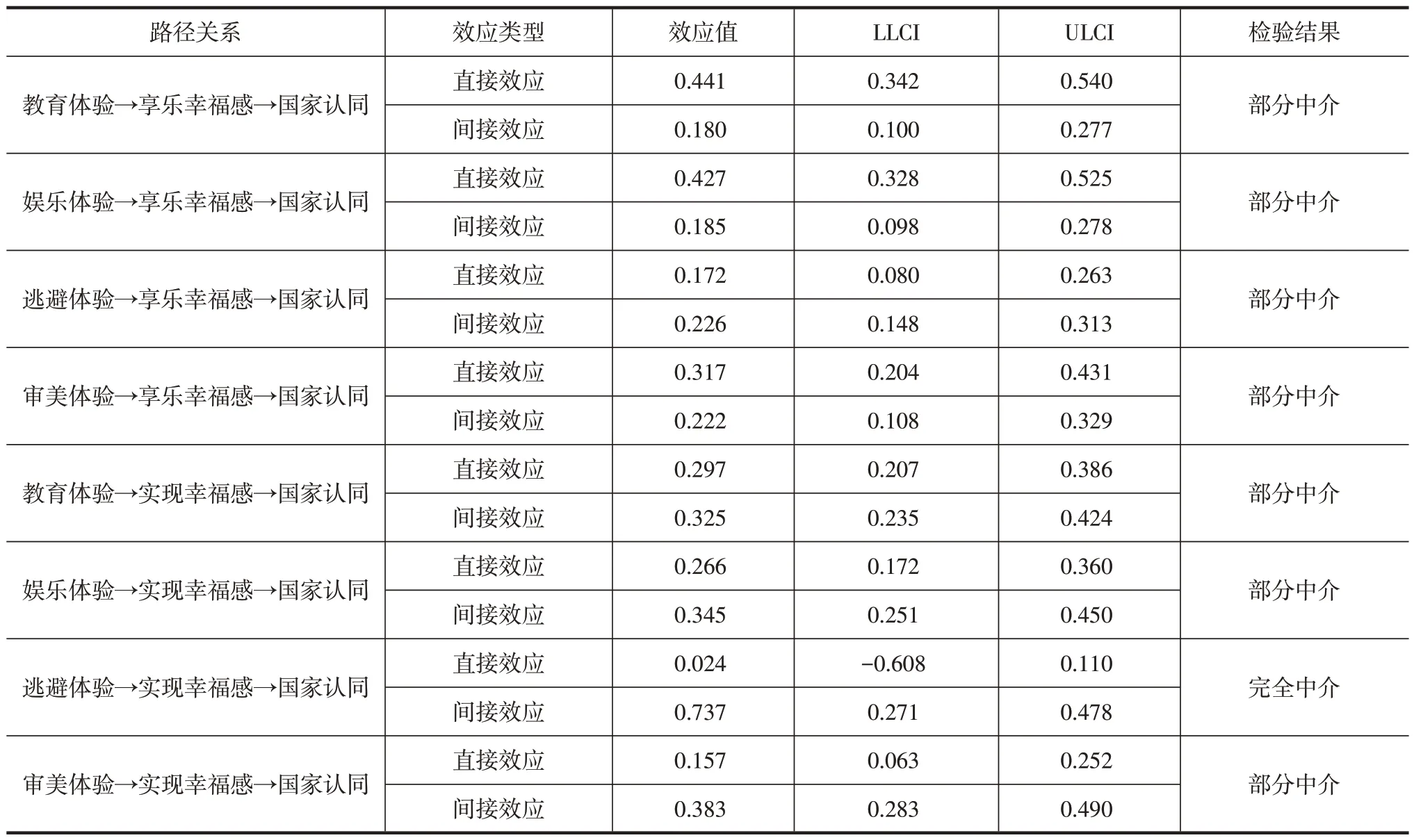

(五)中介效应检验

通过回归分析明确了红色旅游体验、旅游者幸福感、国家认同各变量内部维度间的影响关系,进一步检验红色旅游体验对国家认同的影响是否以旅游者幸福感为中介。本研究采用Preacher 和Hayes(2008)提出的Bootstrap 法进行中介效应检验[58],检验结果如表5所示。享乐幸福感在红色旅游体验中的教育体验、娱乐体验、逃避体验、审美体验与国家认同的影响路径中,中介效应值分别为0.180、0.185、0.226、0.222,置信区间分别为[0.100,0.277]、[0.098,0.278]、[0.148,0.313]、[0.108,0.329],因此假设H5a、H5b、H5c、H5d成立。实现幸福感在红色旅游体验中的教育体验、娱乐体验、逃避体验、审美体验与国家认同的影响路径中,中介效应值分别为0.325、0.345、0.737、0.383,置信区间分别为[0.235,0.424]、[0.251,0.450]、[0.271,0.478]、[0.283,0.490],因此假设H6a、H6b、H6c、H6d成立。

表5 中介效应检验

五、研究结论与启示

(一)研究结论

本研究以辽宁省丹东市鸭绿江断桥和抗美援朝纪念馆的旅游者为受访群众,实证研究了红色旅游体验下旅游者幸福感的产生机制及其对国家认同的影响作用,根据实证结果得出以下结论:

第一,本研究突破了已有文献采取整合性视角的分析模式,将符合红色旅游情境的教育体验、娱乐体验、逃避体验和审美体验四个体验要素引入研究框架,深入挖掘红色旅游体验对旅游者国家认同的作用机制。研究结果显示,红色旅游体验中的教育体验、娱乐体验、逃避体验和审美体验均直接显著正向影响国家认同。此研究结论与张红艳等(2020)的观点相呼应,即从旅游者的视角揭示了红色旅游是深刻影响国家认同的重要元素[51]。研究发现,作为一种特殊的旅游活动,红色旅游是具有政治意义的“意识形态国家机器”,能够成为强化国家认同的有效途径。具体而言,旅游者在红色旅游体验中,能够沉浸于文化氛围并与红色历史产生情感联结,继而提高其民族意识和爱国情怀,增强旅游者国家认同感。研究结果有力拓展了认同理论在红色旅游情境下的应用范畴,通过诠释红色旅游社会效应,清晰把握红色旅游的本质规律,继而彰显红色旅游存在的合理性及时代价值。

第二,既有文献对红色旅游与国家认同的关系展开了大量的研究[3-5],但是忽略了旅游者的情感价值在国家认同形成机制中的作用[34]。因此,本研究将“旅游者幸福感”这一情感要素引入到红色旅游对国家认同的影响研究中,实证检验了旅游者幸福感中的享乐幸福感和实现幸福感在红色旅游体验与国家认同之间的中介效应。即旅游者在红色旅游过程当中感知的教育体验、娱乐体验、逃避体验和审美体验会通过影响旅游者的享乐幸福感和实现幸福感,间接对国家认同产生重要影响。这一研究结果进一步验证了“刺激-机体-反应”理论框架在红色旅游体验对国家认同影响机制中的适用性,同时验证了旅游者幸福感在红色旅游体验和国家认同之间的作用,拓展了郭俊伶等(2018)的研究结论[1]。此研究结论进一步揭示了旅游者幸福感在红色旅游体验下获得的教育体验、娱乐体验、逃避体验和审美体验与国家认同之间的中介作用,明晰了红色旅游体验对旅游者国家认同作用机制的情感驱动路径。同时,所得结论与众多学者对旅游者幸福感的中介机制的研究结果一致[29,32],突显了旅游者幸福感在红色旅游体验和国家认同领域的研究价值。

(二)理论贡献

首先,本研究借助“刺激-机体-反应”理论首次将红色旅游体验、旅游者幸福感、国家认同放到一个研究框架中,实证检验了三个变量之间的关系。以往关于红色旅游对国家认同的影响研究大多直接从红色旅游的政治功能和教育功能出发,直接检验红色旅游对提升旅游者国家认同感的作用,但忽略了一些心理情感在国家认同中的影响作用。本研究创新性地将“旅游者幸福感”这一情感状态引入到红色旅游体验对国家认同的影响过程中,实证结论不仅支持了刘润佳等(2021)所提出的红色旅游国家认同影响模型的内在原理[3],还揭示了旅游者幸福感在红色旅游体验对国家认同的影响中发挥中介作用,解释了红色旅游体验对国家认同的影响机制,为分析红色旅游体验和国家认同的关系提供了新的思路,即强调情感状态在二者关系中的连接作用。

其次,以往学者对红色旅游的研究大多基于旅游者情境感知的角度,且聚焦于整合性视角构建宏观框架开展实证研究。本研究则从需求端出发,选取旅游者体验视角进行测度,故不再局限于整体构面来分析红色旅游体验与旅游者国家认同之间的关系,而是从教育体验、娱乐体验、逃避体验和审美体验四个维度来探索内在机理。这不仅拓展了现有红色旅游研究的理论宽度,更为“红色旅游体验-旅游者国家认同”关系的理论探讨提供了实证论据。

最后,目前学者对于幸福感的研究通常立足于主观幸福感,并将其作为后效进行研究。然而,主观幸福感只能彰显旅游的享乐性,却无法解释旅游现象中旅游者的个人成长、自我成就感等意义。本质上,旅游者幸福感包含两大维度,既表征感官享受和愉悦感知的享乐幸福感,又表征与旅游体验意义具有较强关联的实现幸福感,将两维度同时纳入分析框架才能深刻揭示红色旅游体验的实践价值。本研究以红色旅游为研究情境,将享乐幸福感和实现幸福感两维度引入研究模型中,并通过研究结论证明了此模型结构的合理性,所得结论与Filep(2016)所提出的旅游者幸福感的解释框架相契合[59]。另外,本研究采用实证方法揭示了享乐幸福感和实现幸福感在红色旅游当中的形成机制,在理论上响应了栗路军等(2023)所提出的要在中国文化情境下研究旅游者幸福感的学术关切[60],完善了旅游者幸福感现有理论框架。

(三)管理启示

首先,帮助红色旅游目的地和红色旅游景区有效识别能够增强旅游者国家认同的体验要素,如教育体验、娱乐体验、逃避体验和审美体验,进而引导目的地管理者将注意力集中在提升旅游者旅游体验质量上。具体而言:第一,红色旅游目的地管理者应当注重营造轻松愉悦的学习氛围,利用科学技术,打造沉浸式学习环境,通过影视讲解、情景再现等方式使旅游者在潜移默化中学习到红色文化,感悟到红色精神,获得认知上的提高。第二,红色旅游景区可根据旅游者兴趣爱好开发设计寓教于乐的旅游娱乐活动,增强旅游者在旅游活动过程中的参与性,并且将革命历史知识和红色文化精神根植于旅游者的互动中,通过旅游活动的实践实现旅游者的个人成就感以及其他有意义的价值体验。第三,运用科技手段创造虚拟现实环境,创新文化符号的呈现方式,使旅游者产生强烈的在场感、认同感。通过情景营造和数字技术的结合,使旅游者产生身处另一时空的错觉,享受身临其境的感受。第四,创建能够充分反映红色旅游主题的历史氛围,将红色旅游与其他形式的旅游活动区别开来,例如建筑风格、服务设施、艺术雕塑等景观能够融入红色文化元素,体现特定时期的文化背景,增强旅游者的代入感和历史鲜活感,给旅游者带来最直观的感官体验,激发旅游者的国家归属感和认同感。

其次,启发红色旅游目的地管理主体加强对旅游者的情感管理,挖掘能够刺激旅游者产生幸福感的旅游要素。一方面红色旅游目的地可以通过营造红色文化氛围以及开发设计红色旅游项目,增强旅游者的教育体验、娱乐体验、逃避体验和审美体验,激发旅游者快乐、愉悦、开心等积极情绪的产生;另一方面也要充分利用各类有形设施和无形服务,让旅游者沉浸在红色文化环境之中,激发其潜能,使旅游者认识红色旅游活动的意义,充分感受自我成长,获得更高层次的精神体验。

(四)研究局限和展望

首先,本研究仅选取丹东市鸭绿江断桥和抗美援朝纪念馆为样本选取地,案例地的选择缺乏广泛的代表性,因此在未来对旅游者幸福感和国家认同的影响机制研究中还需要选择具有典型代表性的红色旅游目的地,例如井冈山和延安等红色旅游景区,继续对该模型进行科学验证。

其次,本研究在分析红色旅游体验下旅游者幸福感对国家认同的影响研究中忽视了由于个体差异所造成的影响机制的不同,旅游者幸福感的产生也很有可能受到旅游者出游次数、社会身份、家庭背景等个人因素的影响,因此未来的研究中可以重点关注个体差异对旅游者幸福感以及国家认同的影响。

最后,由于本研究采用实地调研的研究方法,受访者在一定程度上受到社会期望的影响,在受访过程当中可能会倾向于积极方向,难以反映受访者真实的心理状态,未来的研究可以结合质性研究方法,对量化结果进行补充。