收储制度改革促进大豆“扩面”了吗?

——基于县域层面的准自然实验

周杨,邢仕宏,李欣怡,焦妍

(济宁学院儒商学院,山东 济宁 273115)

引言

“最低收购价格”“临时收储”“目标价格”等粮食价格支持政策的实施极大地推动了我国粮食产业的发展,突出表现在2004—2015 年,我国粮食产量实现了“十二连增”。然而,在这一喜人的成绩背后,粮食生产却出现了阶段性总量供给冗余与结构性失衡并存的局面。大豆作为重要的油料与蛋白来源作物,其产量与三大主粮作物相比生产发展十分缓慢,甚至2010 年大豆生产份额出现逐年减少的现象。1996 年起中国成为全球最大的大豆进口国,进口数量从1996年的58万吨增加到2020 年的10032.7 万吨,增长了200 余倍。开始时,人们普遍以为是大量的进口抑制了农民种植积极性,导致生产滑坡,但之后人们慢慢意识到造成这种局面的根本原因是比较效益更高的稻谷和玉米替代了大豆的种植面积[1-2]。为提振大豆产量,2017 年国家对大豆价格支持政策进行改革,即由大豆目标价格政策改为实施与玉米相同的生产者补贴政策,通过高于玉米补贴标准的方式提高农民种豆的比较收益,并强调“新的补贴制度将会进一步助力国产大豆种植面积提升,同时引导玉米种植面积调减”。从政策构想与设计上而言,其政策初衷更多地表现为扩大大豆的种植面积。2019 年,我国提出要推行大豆振兴计划,而“扩面”则是其中的重要目标;2019—2021年,连续三年的中央一号文件均强调要坚持并完善大豆生产者补贴政策。本文以大豆生产者补贴政策为研究对象,考察该政策是否实现了大豆“扩面”目标,以期为完善大豆生产者补贴政策、实现大豆振兴计划提供经验借鉴。

关于农户生产行为,理论界做了大量诠释。组织生产学派认为农户是基于满足家庭消费需求而做出生产决策;理性小农学派则认为,农户作为理性的农业生产者,会基于利润最大化的目标制定合理的生产决策,并非满足家庭消费需求;历史学派将两者的观点进行了融合,认为利润最大化和家庭消费需求的共同作用诱导农户从事农业生产活动。随着研究的深入,理论界对农户生产行为理论模型的研究范畴不断扩大,如个人和家庭特征、农业生产环境以及生产习惯等因素也多次放入研究中进行探讨[3-5]。

虽然影响农户生产行为的因素众说纷纭,但对于粮食政策影响农户生产行为的问题而言,比较统一的观点是,随着市场经济的不断深化,理性农户会对不同粮食政策进行比较,选择投资回报率较高的作物进行种植。王娜等(2020)考察了价格支持政策对不同粮食作物生产面积的影响,结果表明,由于作物自身禀赋的不同,价格支持政策下不同粮食作物的种植利润大相径庭,不同粮食生产面积对政策的敏感度也不相同,由高到低依次为玉米、稻谷、小麦和大豆[6];张明杨等(2014)在对玉米种植户生产行为的研究中发现,在政策的激励下农户根据预期相对收益调整生产决策,而非绝对收益,同时,过去的种植决策也会显著影响农户种植结构调整行为[7];刘宏曼和郭鉴硕(2017)同样认为过去的种植决策是影响豆农生产行为的重要因素。而“临储”政策的实施对农户生产行为的影响并不明显[8];而临时收储政策改为目标价格政策后,由于减少了政策补贴的中间损耗,豆农的预期收益得到显著提高,大豆种植面积在政策实施初年扩大了11.4%,但终究由于目标价格设置不合理和缺乏与玉米明确的比价关系抑制了豆农的种豆积极性,目标价格政策实施次年的大豆播种面积显著减少了20.5%[9]。具体到生产者补贴政策的研究中:虽然玉米生产者补贴政策的实施效果好于预期,总产量下降,价格持续上涨,非优势产区玉米种植面积相对调减,农户售粮进度变缓、农户政策预期发生变化,使生产者收入持续波动[10]。根据2017 年和2018 年生产者补贴的发放情况来看,大豆生产者补贴金额要高于玉米,在一定程度上可引导农户调减玉米、增种大豆。补贴政策具有一定局限性,若要维持或进一步促进种植结构调整,需持续提高大豆生产者补贴标准,一旦放缓或停止政策干预,种植结构将可能出现反复,甚至反弹[11]。

在对现有文献进行梳理后发现,对农户生产行为的研究,既要考虑与竞争作物之间的比价关系,即预期相对收益的变化,也要考虑农户制定生产决策时的适应性反应。大豆生产者补贴政策于2017 年3 月出台,虽已实行数年,但现有相关研究仍然较多停留在政策的设定和顶层设计的理论分析中,对于政策实行效果的研究尚且不足,从生产者决策角度针对大豆生产者补贴政策和“扩面”目标的关系进行理论与实证系统的研究更是缺乏。鉴于此,本文从以下几个方面进行拓展和延伸:第一,从“目标价格”和“生产者补贴”前后两种政策的原理进行对比分析,更加准确衡量政策的改革效果;第二,为剔除遗漏变量对政策效果的干扰和避免政策作为解释变量时产生的内生性问题,本文采用双重差分方法(DID),对政策改革与大豆“扩面”的因果效应进行考察,同时,为了避免样本选择偏差,本文在DID之前采用倾向得分匹配方法(PSM)剔除异常样本;第三,农户对政策感知的稳定性是政策得以长期有效的基础,本文引入时间虚拟变量,考察政策改革的动态效果,并构建中介效应模型对逐年的影响机制做进一步考量。

一、理论分析:生产者补贴政策对大豆“扩面”的影响

生产者补贴政策实施对大豆生产面积的影响,实际上是农户受外部冲击下的生产决策机制。在大豆供应上,大豆生产者补贴政策是影响农户生产决策最为直接且有效的外部冲击。由于国家制定的补贴政策最终需要通过微观农户的行为改变得以实现,导致补贴政策与农户行为之间互动频繁。作为市场经济条件下的微观经济主体,农户的生产行为日趋理性化,即追求利益最大化。在这种“理性经纪人”思维引导下,农户自然会对不同的补贴政策作出不同的行为反应,这种行为反应也会反过来影响政策的实施效果[12]。因此,在大豆生产者补贴政策改革与其目标的传导路径上,较目标价格政策为农户带来更多的收益,成为了实现“扩面”目标的关键。

本文认为生产者补贴政策改革后农户的种豆收益要高于目标价格政策时期。一是因为“目标价格”时期收购站和粮贩从政策差额补贴中攫取了利润,减少了豆农的收益[13]。目标价格政策是指政府事先给定一个“目标价格”,当市场价格高于“目标价格”时,农户可以随行就市出售大豆,当市场价格低于“目标价格”时,政策得以触发,政府按照“目标价格”与市场价格的差额对豆农进行补贴。根据目标价格政策的采价标准,大豆市场价格是基于大豆收储企业和加工企业的收购价格而定,但豆农通常会将大豆直接售卖给粮贩和收购站点,导致实际成交价格通常低于国家监测到的市场价格,豆农得到的补贴低于理论上应得的补贴。二是因为“生产者补贴”后的价格高于目标价格。生产者补贴政策是一种与生产面积挂钩的固定支付性政策,与市场价格无关,按照每年农户上报的合法大豆生产面积进行补贴。由于“目标价格”时期大豆市场价格均低于目标价格,因此2014—2016 年实际执行的便是目标价格,均为4.8 元/公斤。改为生产者补贴政策后,2017 年内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁等省份豆农的预期价格①分别提高为5.14 元/公斤、4.90 元/公斤、4.81 元/公斤和4.92 元/公斤,2018 年豆农的预期价格更是增加至5.58 元/公斤、6.08 元/公斤、5.06元/公斤和5.07元/公斤。

基于以上分析,提出如下假说:

H1:相较目标价格政策,生产者补贴政策能够提高农户的种豆收益,促进大豆生产面积提升;

H2:随着农户种豆收益的提高,2018 年大豆生产面积增幅要大于2017年。

二、模型构建与数据来源

(一)模型构建与指标选取

PSM-DID 模型是解决内生性问题较为常用的方法,通过设置“实验组”和“对照组”的方式,客观衡量政策变迁或新政策实施对经济体的影响。本文参考周黎安等(2005)税费制度改革的研究[14],遵循政策的实施初衷,将2017 年实施的大豆生产者补贴政策视为一次提升大豆生产面积的准自然实验。具体的模型设定形式如下:

Control 表示一系列影响大豆种植面积的其他因素,以尽可能避免实验组与对照组之间因趋势不平行而产生的内生性偏误。主要包括:上一期大豆种植面积(St-1),一般认为,农户生产习惯会影响当期生产的判断,上一期大豆种植面积与当期的生产决策成正比;上一期大豆单产(SPYt-1)和大豆价格(SPt-1),上一期的单产和价格构成了农户种植大豆的收益预期,一般认为,上一期单产和价格越高,当期生产大豆的可能性越高;上一期玉米单产(CPYt-1)和玉米价格(CPt-1),农户的生产决策不仅要考虑种豆的收益预期,还要重视竞争作物的比较收益,一般认为,上一期玉米的单产和价格越高,越不利于农户当期生产大豆。D 为以非政策实施地区为对照的区域虚拟变量,等于1 时为第n 省,等于0 时为其他省。此外,为避免异方差和序列相关的干扰,本文对上述绝对值变量进行对数化处理,并采用robust进行稳健性估计。

(二)数据来源

本文主要考察2014—2018 年目标价格政策改为生产者补贴政策对大豆种植面积的影响,但考虑到控制变量中无论是种豆的预期收益还是比较收益均需要前一期的数据,因此,本文主要选取了2013—2018 年政策实施地区和非政策实施地区的县域数据,在剔除大豆面积过小或生产波动性较大的异常样本后,共获得343 个县的面板数据,其中政策实施地区的县有152个,非政策实施地区的县有191个,5年的考察期,最终获得1715个样本。政策实施地区主要包括:黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古等省份,非政策实施地区主要包括:山西、山东、河南和安徽等省份。选取上述非政策实施地区作为对照的原因在于,除政策实施地区外,这些地区大豆种植比重相对较高,较有代表性。前文选取的被解释变量和解释变量均来源于省级层面和市级层面《统计年鉴》中的县域统计信息。此外,已公开的数据中大豆和玉米的县域价格数据并不全,本文参考贺超飞等(2018)的思路[9],采用省级层面的价格数据进行替代。

具体的变量定义与描述性统计如表1所示。

表1 变量的含义与描述性统计分析

三、实证分析

(一)样本匹配结果与平行趋势检验

采用DID方法考察政策效应的研究中,避免样本选择偏差对结果的干扰以及保证对照组与实验组在政策实施之前具有共同趋势是重要的前提条件。首先,为避免样本选择偏差,本文在原有343个县共1715 个样本中,参考颜银根等(2020)的倾向得分匹配方法的选择依据[15],采用核匹配方法进行样本匹配,剔除异常样本后,最终获得1489个样本。倾向得分(PS)曲线如图1所示,不难发现,匹配后两组样本的信息趋近于拟合,说明在剔除异常样本后对政策效果的检验将会更加准确。其次,为检验对照组与实验组是否具有共同趋势,本文依据前文设定的上一期大豆生产面积等5个变量进行平行趋势检验,从表2的检验结果来看,虽然并非所有的变量在全部样本期都能满足10%的显著性水平下不显著的假设,但多数变量仍满足1%的显著性水平下不显著,因而本文的双重差分基本满足平行趋势检验。

表2 匹配前后平行趋势检验

(二)生产者补贴政策影响大豆生产面积的平均效应及区域差异

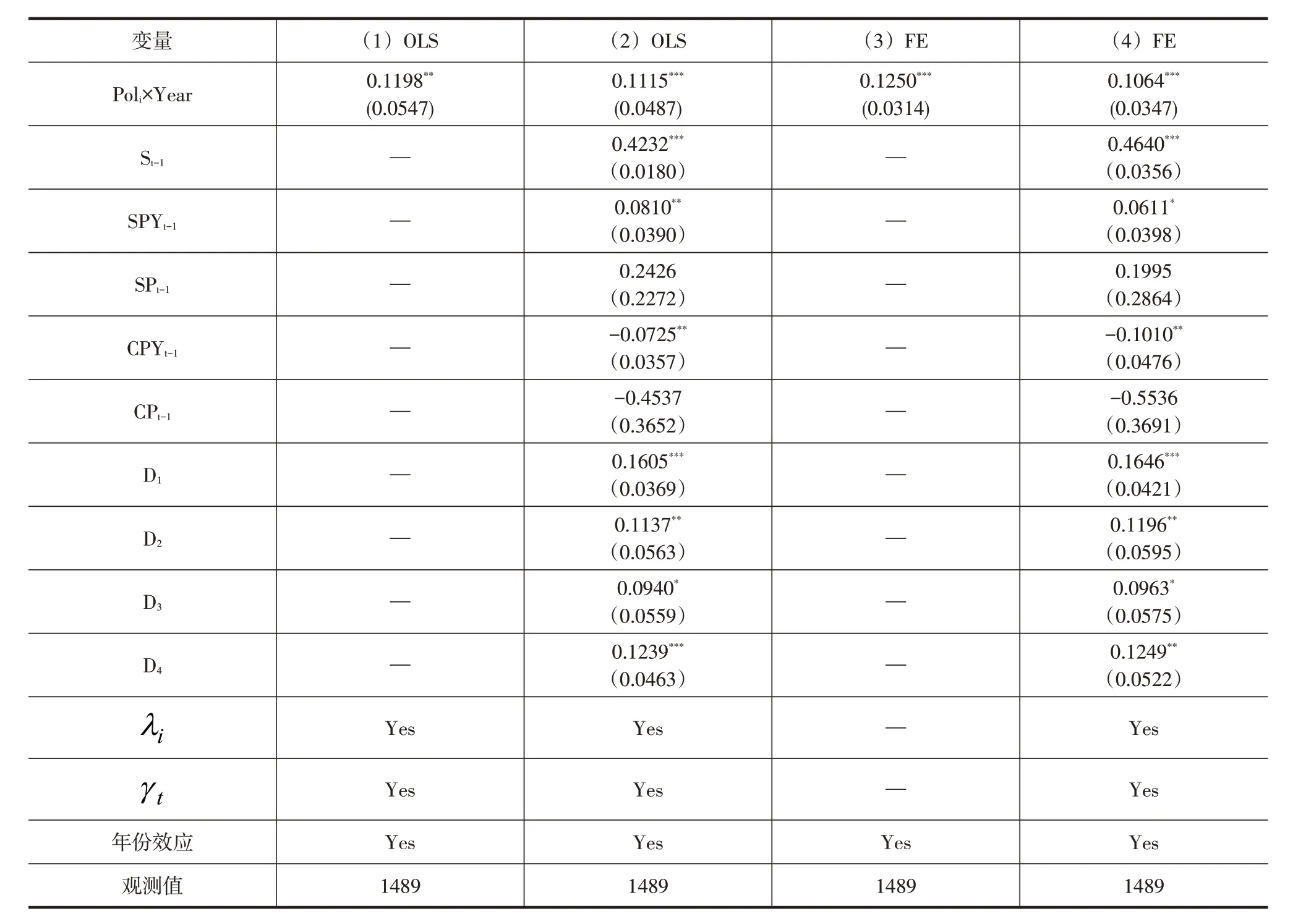

为了检验生产者补贴政策是否促进了大豆“扩面”,本文采用大豆生产面积(S)作为被解释变量,构建DID 模型进行分析。表3 列(1)、列(2)为控制了年份效应的OLS 回归,列(3)、列(4)为面板数据的双向固定效应(FE)回归。基本估计结果如表3列(1)和列(3)所示,在不考虑控制变量的情况下,大豆生产面积较“目标价格”时期平均增加了12%左右,这一估计结果可能会出现偏误,为了剔除其他因素对模型实证结果的影响,本文进一步控制了上一期大豆生产面积、上一期大豆单产和价格以及上一期玉米单产和价格等因素。在对模型相关变量控制之后,再观察模型估计结果,对政策改革效应的估计结果明显变小,说明上述变量对农户大豆的生产行为有显著影响,如果忽略这些变量,将会高估大豆生产者补贴政策的真实效果。将控制变量纳入模型中的估计结果如表3列(2)和列(4)所示,生产者补贴政策的实施使大豆生产面积平均增加了11%左右,即平均而言,大豆“目标价格”改为“生产者补贴”促进了大豆面积的有效提升。

表3 生产者补贴政策影响大豆生产面积的平均效应及区域差异

在考察其他影响大豆生产面积的因素时,不难看出:上一期大豆生产面积在OLS 和FE 估计的系数值为0.4232 和0.4640,均在1%的水平上显著为正;上一期大豆单产在OLS 和FE 估计的系数值为0.0810 和0.0611,分别在5%和10%的水平上显著为正;上一期玉米单产在OLS 和FE 估计的系数值为-0.0725 和-0.1010,均在5%的水平上显著为负,说明农户过去的种豆决策和大豆单产的增加可以显著提升当期农户生产大豆的积极性,而上一期玉米单产的增加则会起到相反的作用,与预期相符。与预期不符的是,上一期的大豆价格与玉米价格均不显著,可能的原因在于,随着市场化的进程不断推进,大豆和玉米价格波动较为剧烈,农民面对变化莫测的价格无所适从,其制定的当期生产决策更多寄希望于过去的生产决策、相对单产以及政策导向。通过引入区域虚拟变量,从政策实施各地区政策效果检验结果来看,平均而言,相较非政策实施地区,政策的改革使东北四省大豆生产面积都得到了有效提升。但地区间存在显著差异,黑龙江省和内蒙古自治区大豆面积的提升程度更大,且更为显著,吉林省次之,辽宁省大豆“扩面”效果最弱。

(三)生产者补贴政策影响大豆生产面积的动态效应及区域差异

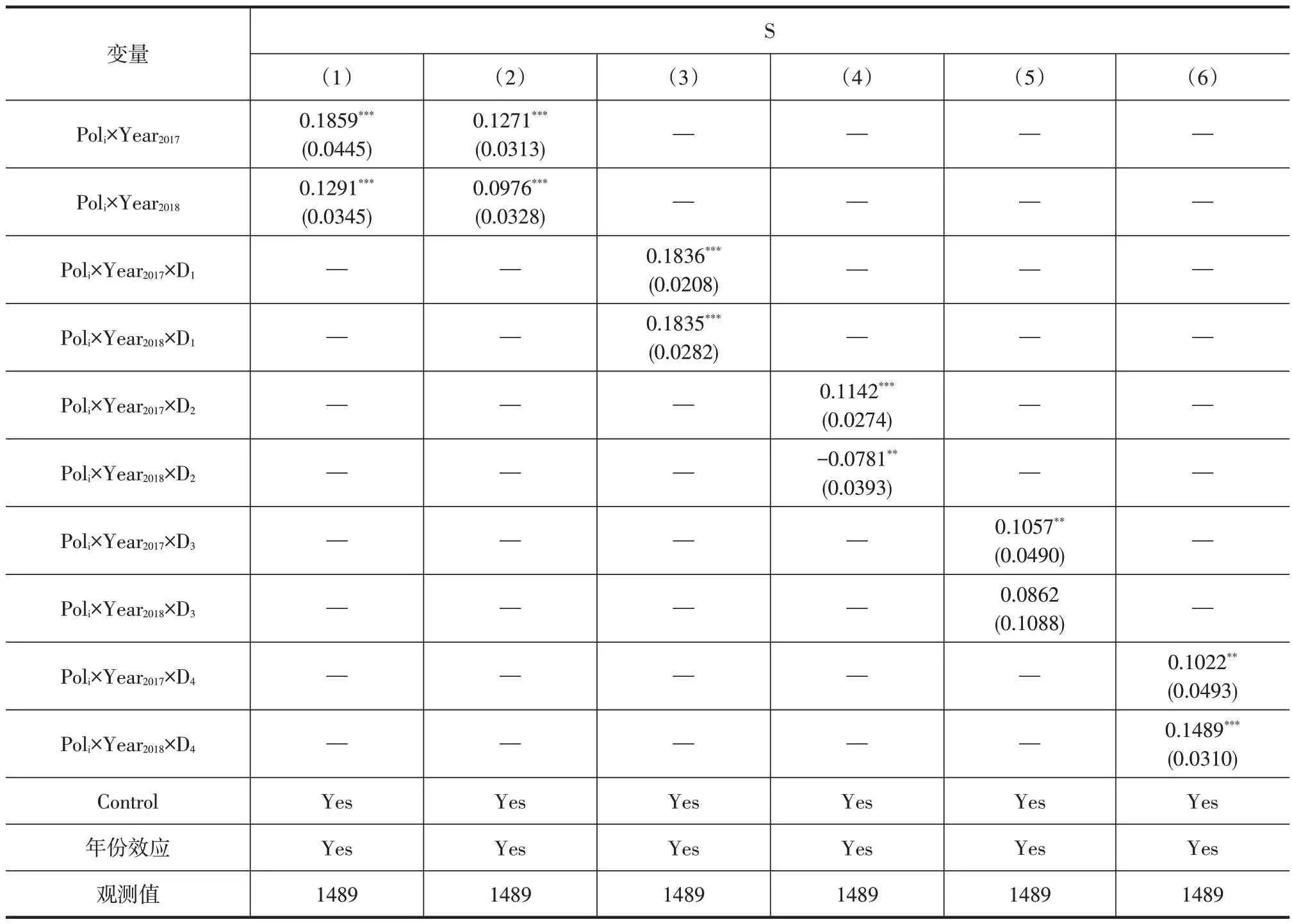

表3中的估计结果为生产者补贴政策影响大豆生产面积的平均效应及区域差异,但并未说明该政策对大豆生产面积是否具有持续性。因此,本文引入两个时间虚拟变量Year2017和Year2018,以及两个时间虚拟变量与东北四省区域虚拟变量的交互项,分别表示大豆生产者补贴政策实施当年(2017年)和第二年(2018年)以及各地区当年和第二年政策的实施效果,将政策与每个时间虚拟变量相乘,得到政策与时间变量的交互项,然后使用双向固定效应加以拟合,结果如表4所示。

表4 生产者补贴政策影响大豆生产面积的动态效应及区域差异

表4 列(1)、列(2)分别为未考虑控制变量和考虑控制变量后的政策效应年份动态检验结果,表4列(3)至列(6)为考虑控制变量后政策效应区域差异的动态检验结果。列(1)的基准回归结果表明,当不考虑控制变量时,2017 年和2018 年大豆生产面积分别显著提升了18.59%和12.91%,均在1%的水平上显著为正。为避免出现估计偏误,引入控制变量后,这两个数值降低为12.71%和9.76%,但仍均在1%的水平上显著为正,即大豆生产者补贴政策的实施使2017 年和2018 年大豆生产面积分别增加了12.71%和9.76%。说明生产者补贴政策的实施有利于促进大豆生产面积的显著提升,且在改革初年对大豆面积提升作用便已显现,与理论预期相符。然而,与预期不符的是政策改革次年大豆补贴额度相较2017 年有了进一步增加,但大豆生产面积的提升相较2017年显著减小。

针对上述结果,本文进一步考察了在政策实施的4 个地区2017 年和2018 年大豆生产面积的区域动态差异。表4 列(3)至列(6)的结果表明,仅有黑龙江省和内蒙古自治区实现了连续两年大豆面积的有效提升,黑龙江省2017年和2018 年大豆面积的增长率分别为18.36%和18.35%,与全样本的估计结果一致,生产者补贴政策对黑龙江省大豆的“扩面”作用也未能与补贴额度同比例上涨。内蒙古自治区2017 年和2018 年大豆面积的增长率分别为10.22%和14.89%。吉林省和辽宁省的估计结果存在显著的时间异质性,虽然生产者补贴政策可以促进两个省份2017 年大豆生产面积的提升,但2018 年两个省份大豆的“扩面”作用却失效了,更为甚者,吉林省2018 年的估计结果竟出现了负值,即大豆补贴额度进一步的增加减少了大豆的生产面积。模型估计结果为本研究提供了一个新的研究方向,2016 年以来,国家开始强调农业供给侧结构性改革,要大力调减玉米种植面积,增加大豆种植面积,并实施了一系列政策,其中便包括统筹大豆、玉米生产者补贴政策,明晰两者的比价关系,引导农户进行种植结构调整。从模型的估计结果来看,虽然大豆生产者补贴政策的实施总体上促进了农户增种大豆的积极性,但为何对吉林省和辽宁省发挥的作用有限?通过对吉林省的实地调研了解到,大多数的农户依然选择种植玉米,出现这一状况的原因是政策的导向作用在部分省份表现较为滞后,还是农户的种植决策相较现存的政策更倾向于依赖过去的种植决策,还需要今后更为系统地研究。

总之,上述结果表明,生产者补贴政策对大豆“扩面”作用存在“补贴-效用”偏差的问题。换言之,在农业供给侧结构性改革和大豆振兴计划的压力下,虽然东北四省鼓励大豆种植,2018年相较2017 年政策实施地区的补贴额度均有明显增长,但理论上认为的大豆生产面积将会进一步得到优化的现象并未发生。倘若继续按照相当的财力实施生产者补贴政策,大豆生产面积也极有可能出现反复。

(四)稳健性检验

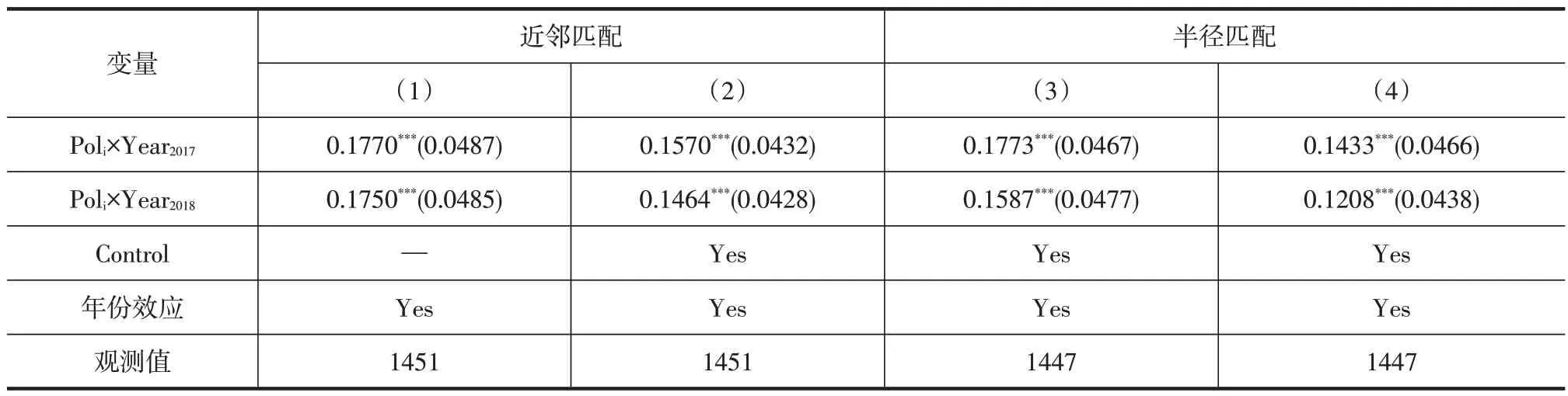

1.更换匹配方式检验

为避免因样本匹配方式产生的结果差异,本文对原始样本分别采用近邻匹配和半径匹配重新检验,结果如表5所示。重新使用两种匹配方式后的估计结果表明,生产者补贴政策仍然能够显著提升大豆的生产面积,但2017 年大豆生产面积的提升程度明显强于2018 年。上述结果与前文和匹配后的估计结果保持一致,证明本研究的实证结果具有稳健性。

表5 更换匹配后生产者补贴政策实施的动态效应

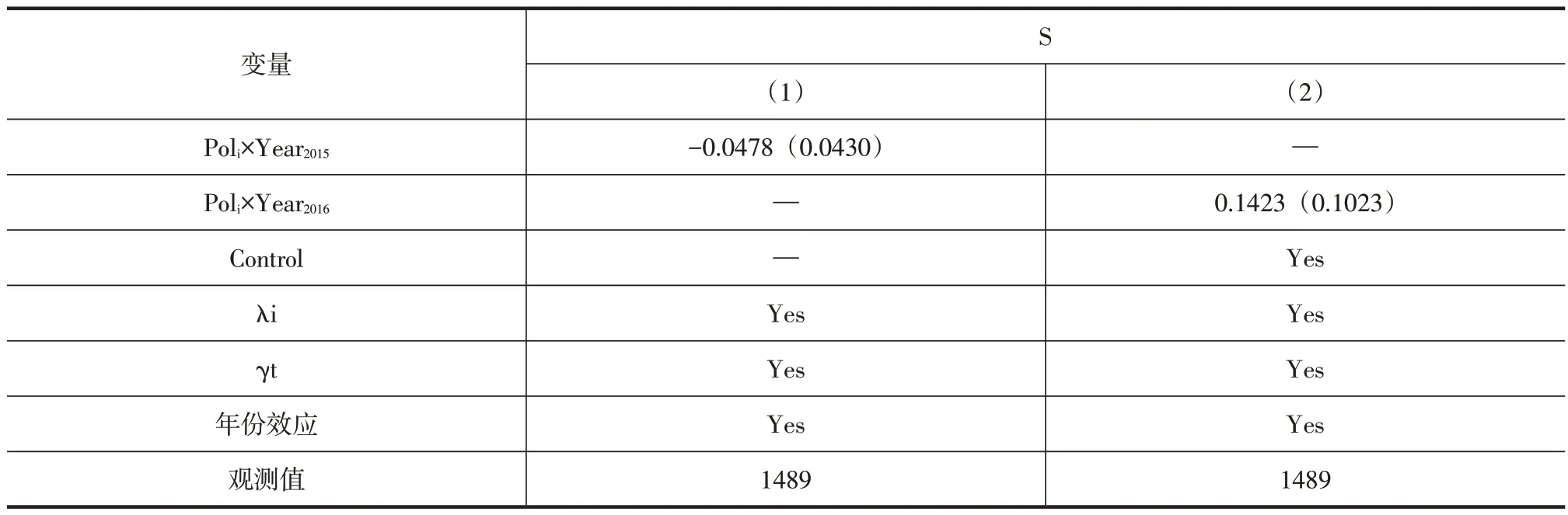

2.安慰剂检验

为了避免政策干预的随机性以及排除其他年份政策对大豆生产面积的影响,本文假设生产者补贴政策的实施提前到2015 年和2016 年。若估计结果显著,说明其他政策的实施或其他因素可能也是大豆生产面积得以调节的诱因,并非一定是生产者补贴政策的实施;若结果不显著,则表明引起大豆生产面积显著增加的是生产者补贴政策的实施。由表6的结果可知,当生产者补贴政策提前到2015 年和2016 年实施后,估计结果并不显著,说明大豆生产面积的有效提升来源于生产者补贴政策,而非其他因素的干扰。

表6 安慰剂检验

(五)进一步分析:生产者补贴政策如何影响大豆生产面积

以上结果表明,生产者补贴政策未能持续提升大豆生产面积,且结果是稳健的。那么,其原因为何?换言之,生产者补贴政策是通过何种机制提升了大豆生产面积,又是通过何种机制弱化了补贴效果?

1.理论分析

2017 年,生产者补贴政策实施前,大豆生产面积一度出现连年下滑,其原因在于,虽然同样实施了价格支持政策,但在国际市场冲击和国内玉米、稻谷等竞争作物的挤压下,国内大豆市场并不乐观,大豆的种植收益也明显低于其他作物[16]。2014年,我国开始探索“价补分离”政策改革,企图以放开大豆市场的方式降低财政压力、提高农户种豆收益,但终因政策执行复杂、未符合豆农收益预期等原因未能达到预期目标[17]。2017年,将目标价格政策改为与玉米相同的生产者补贴政策,并逐年降低玉米补贴标准、提升大豆补贴标准,目的就是通过提高豆农收益的方式提高种植大豆的积极性。然而,课题组在2019 年和2020 年前往黑龙江省和吉林省调研时了解到,在政策实施后,随着补贴额度的增加,部分地区农户生产大豆的地租也出现了一定程度的增长。也就是说,虽然补贴额度提升了,但农户得到的实际利润被同步增长的地租削弱了。因此,本文认为政策改革能够显著提升大豆生产面积的原因在于种植收益的显著提高,而政策效果未能与补贴额度同比例增长的原因在于地租的同步增长。

2.计量论证

依据前文的理论分析,生产者补贴政策可以通过提升种豆收益实现大豆“扩面”目标,也会通过引起地租的增加弱化“扩面”效果,这两个路径变量就是生产者补贴政策影响大豆生产面积的中介变量。因此,本文将Andrew(2009)提出的中介效应模型引入DID中,构建双重差分中介效应模型[18]。

式(4)中,kit Path为中介变量,k=12、,主要包括农户种豆收益(Inc) 和土地成本(Land)。式(3)中的1α为生产者补贴政策影响大豆生产面积的总效应,式(4)中的kβ为生产者补贴政策对农户种豆收益和土地成本的影响,式(5)中的4γ度量了生产者补贴政策对大豆生产面积的直接影响。将式(4)带入式(5)中可得式(6):

其中,γkkβ度量的就是生产者补贴政策实施后通过中介变量对大豆生产面积产生的间接影响。

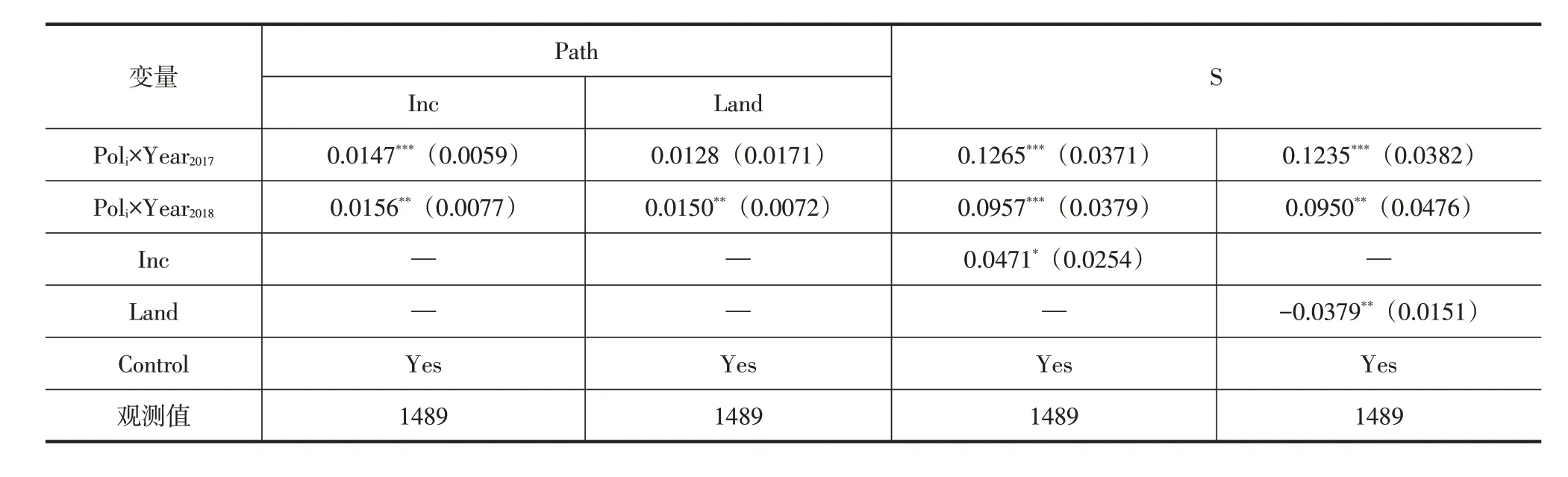

由表7 的结果可知:2017 年和2018 年生产者补贴政策影响农户种豆收益的系数值为0.0147 和0.0156,分别在1%和5%的水平上显著为正,说明政策改革显著提升了农户种豆收益,且2018 年的提升程度要强于2017 年;生产者补贴政策仅影响了2018年的土地成本,系数值为0.0150,在5%的水平上显著为正,验证了前文的分析,2018 年在补贴提高的同时,地租水平也存在提高的现象;农户种豆收益和土地成本影响大豆生产面积的系数值为0.0471和-0.0379,分别在10%和5%的水平上显著。由式(6)可知,农户种豆收益的中介效应系数值在2017 年和2018 年分别为0.000692(0.0147×0.0471) 和0.000735 (0.0156×0.0471),即生产者补贴政策通过提高农户种豆收益提升了大豆生产面积,且2018年通过提高种豆收益提升大豆生产面积的程度要高于2017 年。由于2017年政策改革并未影响土地成本,因此土地成本仅对2018年发挥中介作用,系数值为-0.000569(-0.0379×0.0150),即生产者补贴政策通过提高2018 年的地租降低了农户的种豆意愿。

表7 生产者补贴政策影响大豆生产面积路径的检验结果

四、结论与政策启示

基于2013—2018 年的县域面板数据,以大豆生产者补贴政策实施地区作为实验组,非实施地区作为对照组,构建准自然实验,通过PSM-DID模型考察在价格支持政策市场化改革背景下,生产者补贴政策实施对大豆生产面积的影响,并对时间异质性、区域差异以及影响机制进行甄别,结论如下:第一,生产者补贴政策使大豆生产面积平均增加了11%左右,且政策实施地区大豆生产面积均有不同程度的增长;第二,在样本的研究范围内,农户过去的种豆决策、上一期大豆和玉米单产均对当期大豆生产面积影响显著,而上一期大豆和玉米价格却不显著,对此本文做了初步的解释说明;第三,生产者补贴政策对大豆“扩面”作用存在“补贴-效用”偏差的问题,即虽然2018年补贴额度较2017年显著提升,但2018年(9.76%) 的“扩面”作用却不如2017 年(12.71%);第四,除内蒙古自治区外,其他3个地区均存在“扩面”程度未能与补贴额度同比例上升的问题,更为甚者,政策改革对2018 年吉林省大豆的“扩面”作用竟为负向;第五,政策改革能够显著提升大豆生产面积的原因在于种植收益的显著提高,而政策效果未能与补贴额度同比例增长的原因在于地租的同步增长。

基于以上结论,得出如下政策启示:

第一,根据本研究结论可以初步推断,在短期内大豆、玉米相对单产变化不大的情况下,农民倾向于依赖过去的种植决策和政策引导制定其当年的种植决策,若想促使其进一步扩大大豆面积,政策引导势必要发挥更大的作用。然而,由于存在“补贴-效用”偏差的问题,导致这种不断提高补贴标准引导的政策不仅代价高昂,而且有可能会导致贸易摩擦,不适合作为长期的政策选择。而之前的价格支持政策,造成价格与成本的螺旋上涨,是其改革的重要原因之一。如此来看,若要提高大豆的种植面积,制定能够提高大豆单产水平的政策或者研发高产的大豆品种不失为一种可能的方案选择,但还应该注意的是任何政策的制定都不应该单一存在,应注重政策实施的系统性。

第二,应加强对大豆市场风险防控和地租不合理增长的管控。目前价格支持政策的市场化改革仍处在逐渐完善的过程中,例如2019—2021 年连续三年均在强调要完善大豆生产者补贴政策。本文结论表明,生产者补贴政策是重点围绕大豆种植收益,短期来看的确促进了大豆面积的有效提升,政策效果较好。然而,其中的不利因素也应当引起足够重视,不论是本文中讨论的地租不合理上涨还是市场化改革后增加的市场风险,都会成为影响豆农种豆积极性的重要因素。对于地租的不合理上涨,还是应加强对政策性地租波动的管控,防止地租出现不合理上涨,促进土地流转市场的良性发展;对于市场风险而言,完全市场机制调节下的大豆市场价格波动势必会高于价格支持政策时期,随着生产者补贴政策的继续实行,市场风险对豆农生产积极性的抑制作用将会逐渐强化。目前,以生产者补贴制度为主的配套支持制度并不能有效化解地租不合理上涨风险和市场价格波动风险,因此未来大豆生产者补贴政策体系的完善应重点放在调节这两种风险上。