国际间市场可达性对制造业技术创新的影响

——基于中欧班列的证据

胡哲力 周剑明 顾乃华

一、引 言

“一带一路”倡议有效推动了中国与沿线国家互联互通,促进了创新资本和创新要素的自由流动,为推动中国经济高质量发展做出了卓越的贡献。截止2021 年,已经开通70 多条中欧班列路线,连接中国与欧洲23 国,提高了中国与欧洲170 个城市之间的市场可达性,降低了双边和多边贸易的运输成本和制度成本,为我国制造业企业发展提供了重要机遇。尤其是在中美贸易摩擦以及新冠疫情的影响之下,中美之间的贸易减少,港口运转受到影响,海洋运输量大幅下降,中欧班列为我国制造业商品出口提供了更多渠道。近年来,我国工业结构持续完善,制造业稳步向中高端演进,制造业的发展被置于产业结构调整的核心位置。在以上背景下,研究国际间市场可达性的提升对我国制造业技术创新的影响,之于我国构建“双循环”新发展格局、进一步推动“一带一路”倡议以及建设现代化产业体系具有一定的理论意义和实践意义。

现有文献主要聚焦于中欧班列的开通与技术创新之间的关系,学者们认为中欧班列的开通对技术创新产生了积极的影响,中欧班列主要通过提高区域间要素互联互通的效率(Zhao et al.,2018)、促进出口贸易的往来(王雄元、卜落凡,2019)、企业出口的产品总和(孙林等,2023)、推动内陆地区与沿线国家间的经贸合作(裴长洪、刘斌,2019)、提高要素的流通效率以及资源配置效率(张祥建等,2019)、优化沿线地区的产业结构(李佳等,2020),提高区域内创新效率(韦东明、顾乃华,2021)以及全要素生产率(韦东明、顾乃华,2021)等方式推动技术创新。通过以上文献的梳理可以发现,目前关于中欧班列与技术创新之间的关系大多集中于宏观层面或微观层面,但从产业层面研究中欧班列对技术创新的影响则相对匮乏,特别是中欧班列开通与制造业技术创新之间的关系,并且大多数文献的研究视角都基于贸易往来与要素流通的视角,较少文献基于市场竞争与资源配置的视角进行研究。中欧班列的开通提高了中国与沿线国家之间的市场可达性,对区域制造业的高质量发展具有较为重要的作用,这为本文提供了研究空间。

因此,本文可能存在的创新是:第一,在研究视角上,本文基于竞争与资源配置的视角分析了国际间市场可达性的提升与国际贸易互通的经济效应,实证检验了国际间市场可达性的提升对制造业高质量发展的积极作用,为国际间交通基础设施促进经济高质量发展的机制提供了证据;第二,本文从一个结构性的视角研究一个较为中观的问题。

本文使用2000—2018 年制造业发明专利数据以及实用新型专利数据①本文使用的制造业专利数据来源于Incopat数据库。验证中欧班列对制造业技术创新的影响。现有文献大多基于宏观视角或微观企业的视角研究中欧班列对经济的影响,而较少研究中欧班列与制造业之间的关系,本文的实证研究对该领域内中观层面的研究进行了补充;第三,本文手动整理了100 多万条专利数据,将该数据与城市统计年鉴等数据进行匹配和汇总。现有文献大多匹配至省域层面,且专利数据仅包含规模以上企业的专利。本文则是将数据匹配至城市层面,并且数据包含所有类型企业的专利。本文不仅整理了专利数量,从数量的角度检验了国际间市场可达性的提升对制造业技术创新的作用,还整理了每个专利被引用的次数,从质量的角度检验国际间市场可达性的提升对制造业技术创新的作用;第四,本文以国际间市场可达性作为切入点,深入研究了制造业高质量发展的驱动因素,为“一带一路”国家间交通基础设施互联互通提供了理论与经验解释。

二、理论分析与研究假说

自2011 年首班中欧班列开通以来,中欧班列实现了中国与欧洲在铁路上的互联互通,并成为“一带一路”战略发展的重要抓手之一。截止2021 年6 月22 日,中欧班列开行累计突破4 万列,合计货值超过2000 亿美元,打通73 条运行线路。10 年来,中欧班列开创了亚欧陆路运输新篇章,铸就了沿线国家互利共赢的桥梁纽带,推动了沿线各国家产业的发展,尤其是制造业的发展。中欧班列的开通对制造业技术创新产生了积极影响,基于现有文献,中欧班列主要通过提高区域竞争、资源配置效率以及优化区域产业结构,来促进区域制造业的技术创新。

首先,中欧班列提高了国际间市场可达性,促进了区域内市场竞争,推动了制造业技术创新。具体而言,中欧班列的开通为欧洲发达国家将高技术制造业产品流入中国开辟了新的渠道,加剧了中国与欧洲国家间产品间的竞争,倒逼中国制造业进行技术创新(孙学敏、王杰,2016),还为先进技术的溢出创造了条件,进而提升了区域制造业技术创新水平(李平等,2007;李小平等,2008)。此外,从产业链角度来看,中欧班列的开通降低了欧洲最终产品和中间品流入中国市场的成本,提升了中间品和最终品市场竞争水平,双向作用倒逼全产业链制造业企业提升技术创新度(Chiarvesio et al.,2010),最终推动了整个产业链的技术创新,产生垂直溢出效应(李平、田朔,2010)。

其次,中欧班列促进了国际间市场可达性的提升,促进了各类生产要素的流通,以及区域内要素的重新配置,进而推动了制造业的技术创新水平。在一般均衡的分析框架之下,城市间商品贸易的运输成本下降、市场可达性的提升,有助于不同城市间的企业相互进入对方市场,从而提高市场一体化程度(刘冲等,2020)。一方面,随着市场一体化程度的提升,细分行业的专业化生产程度得到了提升,推动了资源在细分市场内的重新分配,具有比较优势的细分行业可能会获得更多的资源,因此,这些细分行业将扩大规模并加大研发投入(Bernard et al.,2007),进而推动细分行业内的技术创新。另一方面,随着市场一体化程度的不断加深有效降低了各种要素的价格,从而降低了制造业企业的生产成本以及研发成本,制造业企业对研发活动的投资便会增加(许培源、高伟生,2010),推动了制造业的技术创新。在细分行业的内部,因企业之间的技术创新水平不同,市场一体化对企业的影响也存在着异质性。具体表现为技术创新水平较高的制造业企业才能成功进入竞争激烈的欧洲市场,从而享受市场一体化的益处;低技术创新水平的企业不仅无法进入欧洲市场,还要与进口商品相互竞争。因此,低技术创新水平的企业可能会退出市场,具有高技术创新水平的企业将会吸引更多的资源,资源便流向了高技术创新的企业(Lileeva and Trefler,2010)。高技术创新的企业将扩大生产规模并加大对产品的技术创新,进而推动制造业企业的技术创新水平(Bustos,2011)。随着市场一体化程度的提升,中国与“中欧班列”沿线国家间,以及国内各城市间要素流通速度将提升,提高了各类创新要素的配置效率(张克中、陶东杰,2016),从而推动制造业的技术创新。

最后,中欧班列优化了产业结构,进而促进了制造业的技术创新水平。第一,与海运相比,中欧班列大幅缩短了货物的运输时长,提高了内陆地区的贸易参与度,对内陆地区的贸易增长产生了积极作用。国际贸易规模的扩张有助于中国存在比较优势的制造业发展,加速了物质资本与创新要素的积累,并驱动制造业企业向高附加值与高技术的高端制造业转型,从而推动了产业结构的升级(盛斌、陈帅,2015),形成“结构红利”的同时,提高了制造业企业的创新投入产出,最终提升制造业的技术创新。第二,国际间交通成本的下降可能会增强投资者开拓市场的意愿,并驱动跨国的合作机会(孙伟增等,2022),而外来投资者的进入可能会产生新业态或新产业(Tanner,2016;Zhu et al.,2017),进而对区域内的技术产业结构产生影响,新业态与新产业的形成又会产生新的需求,为满足消费的新需求,制造业企业可能会加大企业的研发,最终将提高制造业的技术创新水平。第三,国际间市场可达性的提升可能会产生扩散效应(Yang and Zhang,2003),即经济较落后的地区或产业结构落后地区可以凭借自身的资源禀赋承接其他地区的产业,当产业引入之后区域内的产业结构可能得到了优化与升级,同时知识的外溢效应与区域间的技术交流可能会进一步促进优势产业的发展与制造业的技术创新。第四,中欧班列的开通推动了区域间的联动性,提升了技术资本以及创新要素的跨区流动效率,从而优化了区域内资本配置结构,并促进了各项要素的投资效率,推动产业结构高级化发展(张祥建等,2019),进而推动区域技术创新。

基于以上理论分析,本文提出以下待检验的假说:

假说1:国际市场可达性的提升对区域制造业技术创新存在着促进作用。

假说2:国际市场可达性的提升通过提升区域市场竞争、促进区域要素的重新配置以及优化产业结构等机制推动了制造业的技术创新水平。

三、模型选择与变量说明

(一)模型设计

当前,中欧班列开通的区域不断扩大,为研究国际市场可达性的提升对制造业高质量发展的影响提供了准自然实验的基础,本文使用渐进式双重差模型实证检验了国际间市场可达性的提升对区域制造业技术创新的影响,使用该模型的原因如下:首先,该政策在不同年份实施且试点城市不同,同时大量城市没有开通中欧班列,便形成了实验组与控制组,符合准自然实验的要求;其次,基于相关文献梳理可知,众多因素会对区域制造业技术创新水平的提升产生影响,因此,可能是其他政策推动了制造业技术创新水平,双重差分模型可以有效降低其他因素对政策评估结果的影响;最后,由于中欧班列开通的时间存在着差异,所以本文不能使用传统的双重差分模型,而要构建渐进式的双重差分模型对开通中欧班列的政策效应进行实证检验。本文实证检验部分使用地级市层面的数据作为样本,基准回归模型设定如下:

式(1)中Innovationi,t为被解释变量,表示i 城市在t 年时的制造业专利数与制造业专利被引数;ECREi表示政策变量,若这座城市开通了中欧班列,则赋值为1,否则为0;Posti,t表示政策实施的时间,当城市i在t年开通了中欧班列,Posti,t在中欧班列开通的当年及以后年份为1,中欧班列开通之前的年份Posti,t赋值为0;Xi,t表示影响区域制造业技术创新的控制变量,包括地区的信息化水平、政府规模、金融发展水平、固定资产投资增长率、市场规模以及政府研发投入;γi和δt分别为地区固定效应与时间固定效应,ε表示随机扰动项。

(二)数据来源

本文使用2000—2018年270个地级市数据作为样本,地级市数据来源于《城市统计年鉴》及各城市的统计局网站,制造业专利数以及制造业专利被引数来源于incopat数据库。

1.被解释变量:本文的被解释变量(Innovation)为制造业技术创新水平。用专利数来度量区域技术创新是一种较为常见的方法(白俊红、刘怡,2020),所以本文使用发明专利数与新型专利数来度量区域技术创新水平。本文涉及制造业专利的数据来源于incopat数据库,本文按GB/T 4754—2017 的国民经济分类标准进行分类,并统计C13—C43类的发明专利和实用新型专利数以及专利被引数,同时将统计结果与城市相匹配,得到2000—2018年城市层面的制造业专利数以及制造业专利被引数。本文从数量和质量两个方面度量制造业技术创新。

2.核心解释变量:中欧班列开通政策虚拟变量(ECREi*Posti,t)。该变量是由两个虚拟变量的乘积求得,ECREi为城市是否开通了中欧班列,根据国家商务部和“一带一路”等网站对ECREi这一虚拟变量进行赋值,若城市i开通了中欧班列,则将ECREi这一虚拟变量赋值为1,并设为处理组。若城市i没有开通中欧班列,则将虚拟变量ECREi赋值为0;并且本文将中欧班列的开通视为国际市场可达性提升的外生冲击变量,考察区域制造业的技术创新效应。一方面,“轴—辐”模式是中欧班列运营的重要特点之一,该特点会使中欧班列的开通对周围城市产生空间影响效应(王姣娥等,2017)。所以本文借鉴韦东明、顾乃华(2021)的方法将常态化运营城市所属省份下的所有地级市纳入处理组之中①本文参考韦东明、顾乃华(2021)中的做法将重庆、郑州、苏州、成都、东莞、武汉、义乌、长沙、天津、长春和合肥等城市定义为常态化运营城市,并将上述城市所属省份的地级市设为处理组。,同时将开通中欧班列但非常态化运营的地级市纳入处理组之中。另一方面,部分中欧班列在下半年开通,该政策对制造业技术创新的影响难以在短期内显现,因此,本文将9月后开通的中欧班列政策实施的时间设为第二年,即中欧班列9月前开通则将虚拟变量Posti,t当年及其以后年份赋值为1,若9月以后开通,则将虚拟变量Posti,t第二年及其以后年份赋值为1。ECREi*Posti,t为政策变量虚拟ECREi与时间虚拟变量Posti,t的交互项,用该交互项的系数反映政策实施的净效应。

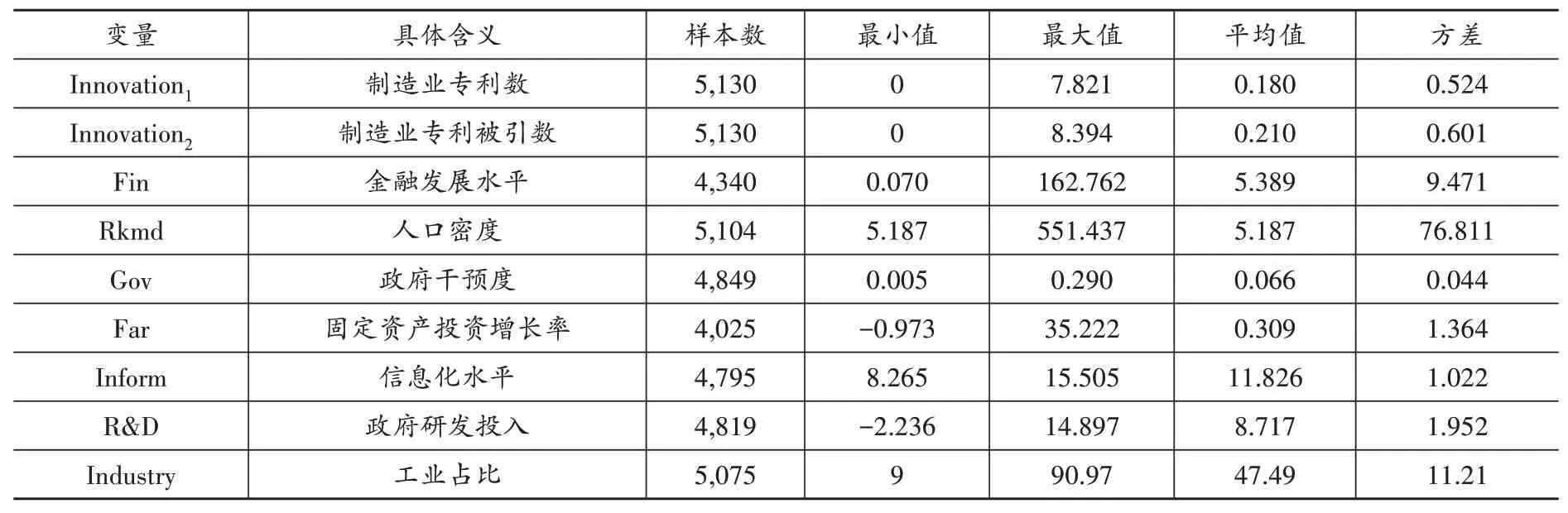

3.控制变量。参考既有文献,影响制造业技术创新水平的主要控制变量有:①政府干预度(Gov),本文使用去除科学技术支出后的政府公共财政支出与本地区生产总值之比来测度;②固定资产投资增长率(Far),本文采用地区当年固定资产投资额与上年固定资源投资额之比减去1;③金融发展水平(Fin),本文采用人均金融机构贷款额度量;④人口密度(Rkmd),本文用人口密度衡量;⑤信息化水平(Inform)用邮电业务总量的对数衡量。⑥政府研发投入(R&D)用政府科学技术支出的对数衡量;⑦工业占比(Industry),本文以区域第二产业产出与区域GDP之比衡量工业占比。变量的描述性统计见表1。

表1 主要变量的描述性统计

四、实证分析

(一)基准模型检验

本文采用渐进式双重差模型检验了国际间市场可达性的提升对地区制造业技术创新水平的影响,具体回归结果如表2所示。

表2 基准回归

为评估国际间市场可达性的提升对区域制造业技术创新水平的影响,本文分别在无控制变量与有控制变量两种情况下进行评估,表2中模型(1)和(3)为无控制变量情况下中欧班列开通对制造业技术创新数量与质量的影响,核心解释变量ECREi,t的系数β1均在1%的水平上显著为正,在无控制变量的情况之下,开通中欧班列城市比尚未开通中欧班列城市的制造业专利数量提高了0.286 个单位,比尚未开通中欧班列城市的制造业专利质量提高了0.214个单位。由模型(2)和(4)可知,在加入控制变量的情况下,核心解释变量的系数β1分别在1%的水平上显著为正,在考虑控制变量的情况之下,开通中欧班列城市比尚未开通中欧班列城市的制造业专利数量提高了0.152个单位,比尚未开通中欧班列城市的制造业专利质量提高了0.082个单位。表明国际间市场可达性有助于制造业技术创新水平的提升,即假说H1得到了验证。

在控制了地区与年份固定效应的基准回归中,控制变量的回归结果表明城市信息化水平、政府规模以及政府研发投入水平均对制造业技术创新数量与质量的提高起到了促进作用,但是固定资产投资增长率则对制造业技术创新数量与质量的提高起到了抑制作用。对此的解释为:技术创新需要大量的资本投入,金融发展水平较高以及政府研发投入较多的城市可以为企业提供更好的融资环境,有效降低了企业的融资约束,有助于制造业企业技术创新水平的提升;城市信息化水平的提升有助于制造业企业与外部的交流以及商品的流通,进而推动了区域制造业技术创新水平的提升;政府大规模的公共财政支出可以为企业提供高质量的营商环境,以及提供更好的教育以及医疗资源,进而吸引高新技术企业以及高端人才,从而提升制造业的技术创新水平。

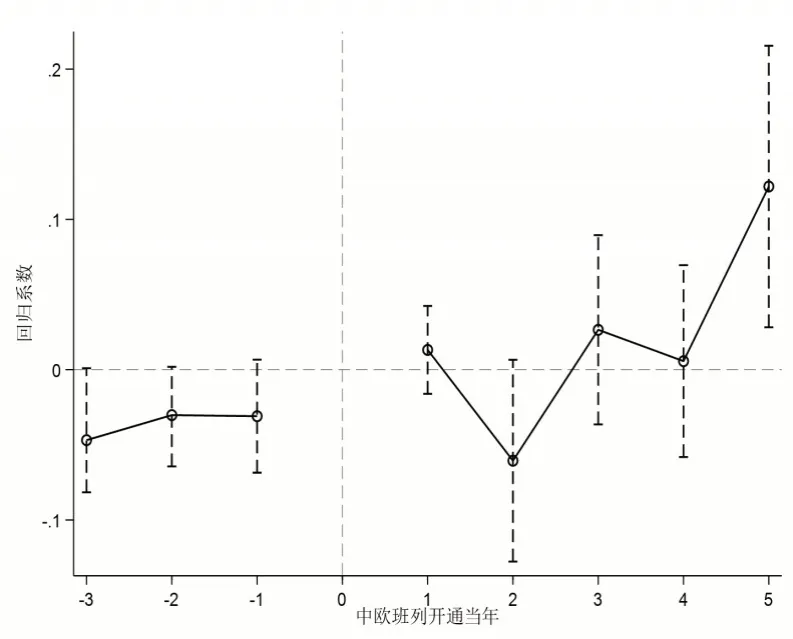

(二)平行趋势检验及国际间市场可达性提升对制造业技术创新影响的动态效应

双重差分法最重要的假设条件为,若没有中欧班列开通这一外生冲击,控制组与处理组的制造业技术创新水平不会存在显著差异,即满足平行趋势的假设。本文借鉴既往文献的做法进行检验(Beck et al.,2010)。具体的检验模型如下:

图1 制造业专利数平行趋势检验

图2 制造业专利被引数平行趋势检验

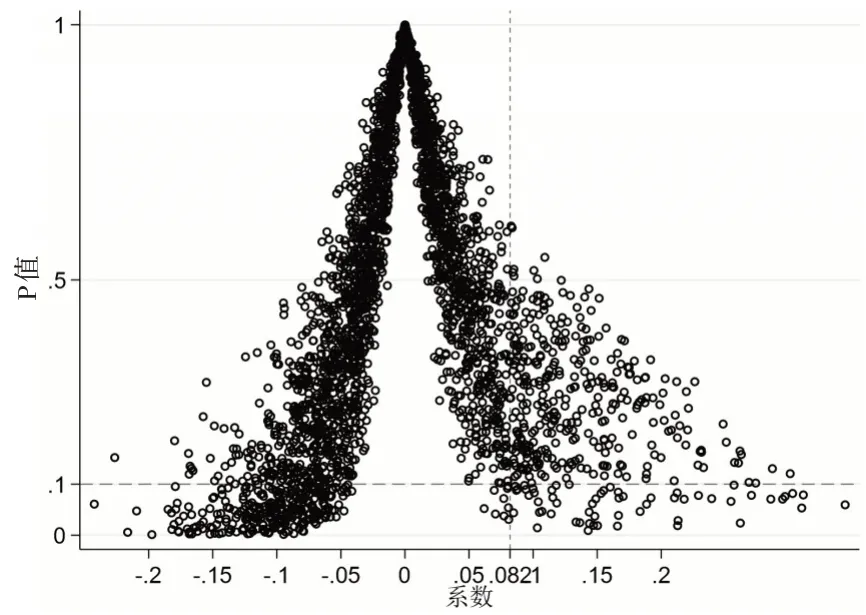

(三)安慰剂效应检验

为进一步验证国际间市场可达性对制造业技术创新的促进效应是否受到不可观测变量的影响,本文参考La Ferrara et al.(2012)及金刚、沈坤荣(2019)的方法,随机选择城市进行安慰剂检验。本文样本中共有270个地级市,在270个地级市中随机抽取150个地级市,假定抽取的地级市开通了中欧班列,其余地区还未开通中欧班列,通过这种方式构造出虚拟的处理组与控制组,将区域制造业专利数作为被解释变量分别进行2000次与3000次回归。

式(3)中,C 表示控制变量,ε 表示未观测到因素的影响。由于开通中欧班列的城市是从样本中随机抽取的,则β1为0。若β̂1不等于0,说明估计结果受到未观测因素的影响。图3—图6 分别为2000次与3000次基于随机抽取样本所得到的中欧班列开通对区域制造业技术专利数与制造业专利被引数的估计系数概率分布情况图。由下图3—图6 可知,估计系数的分布呈现出正态分布,且以0为中心,估计系数的P值大多比0.1大,基于随机样本所得估计系数与基准回归所得估计系数相似的概率较低。基于实证检验的结果可知,中欧班列的开通对区域制造业技术创新的推动效应并没有受到遗漏变量的干扰,即基准回归所得到的估计结果是稳健的。

图3 安慰剂效应(专利数2000次回归结果)

图4 安慰剂效应(专利数3000次回归结果)

图5 安慰剂效应(被引数2000次回归结果)

图6 安慰剂效应(被引数3000次回归结果)

(四)稳健性检验

1.PSM-DID估计

为进一步验证基准回归结果的稳健性,本文使用倾向得分匹配双重差分模型检验中欧班列开通与制造业技术创新之间的关系。本文参考韦东明、顾乃华(2021)的方法,采用半径匹配以及卡尺匹配两种方法为样本匹配对照组。实证检验结果如表3所示,ECRE 的系数均显著且为正,使用倾向得分匹配双重差分模型所得结果与基准回归所得结果相一致,即证明了本文基准回归所得结论的稳健性。

表3 PSM-DID估计

2.其他稳健性检验

首先,本文使用工具变量法,对基准回归的稳健性进行了检验。一方面,由于是否开通中欧班列受到“一带一路”倡议的影响较大,即两者之间存在着较大的内生性;另一方面,开通中欧班列的城市可能有着较好的区位优势以及经济基础,也导致了内生性问题。为降低内生性问题,并检验本文基准回归的稳健性,本文借鉴李佳等(2020)的方法,使用“丝绸之路”途径地(IV)作为工具变量,使用两阶段法进行回归估计。使用“丝绸之路”途径地作为工具变量的原因如下:一方面,中欧班列是“一带一路”倡议中“贸易畅通”的基础,也是“丝绸之路”的现代体现形式,所以“丝绸之路”与中欧班列之间存在着一定的相关性;另一方面,“丝绸之路”对当前城市经济发展的影响十分微弱,因此,该变量既满足了相关性又满足了排他性。实证检验结果如表4中(1)—(4)所示,(1)和(3)为第一阶段回归结果,最后一行F 统计值大于临界值,(2)和(4)分别为制造业专利数与制造业专利被引数的第二阶段回归结果,(2)和(4)中核心解释变量ECRE 的系数均大于基准回归。其原因为:工具变量有效降低了交通基础设施建设的非随机性,因而ECRE 的系数上升(Duranton and Turner,2012;张睿等,2018;陈晓佳等,2021)。由实证结果(1)—(4)也可知,将内生性问题纳入实证研究范围后,本文实证检验所得结果依然是稳健的。

表4 稳健性检验

其次,考虑到异常值可能会对实证检验的结果产生影响,本文使用排除异常值的方法进行稳健性检验。本文将连续变量进行前后5%的缩尾处理,实证检验的结果如表4中(5)和(6)所示,与基准回归实证检验所得结果一致。

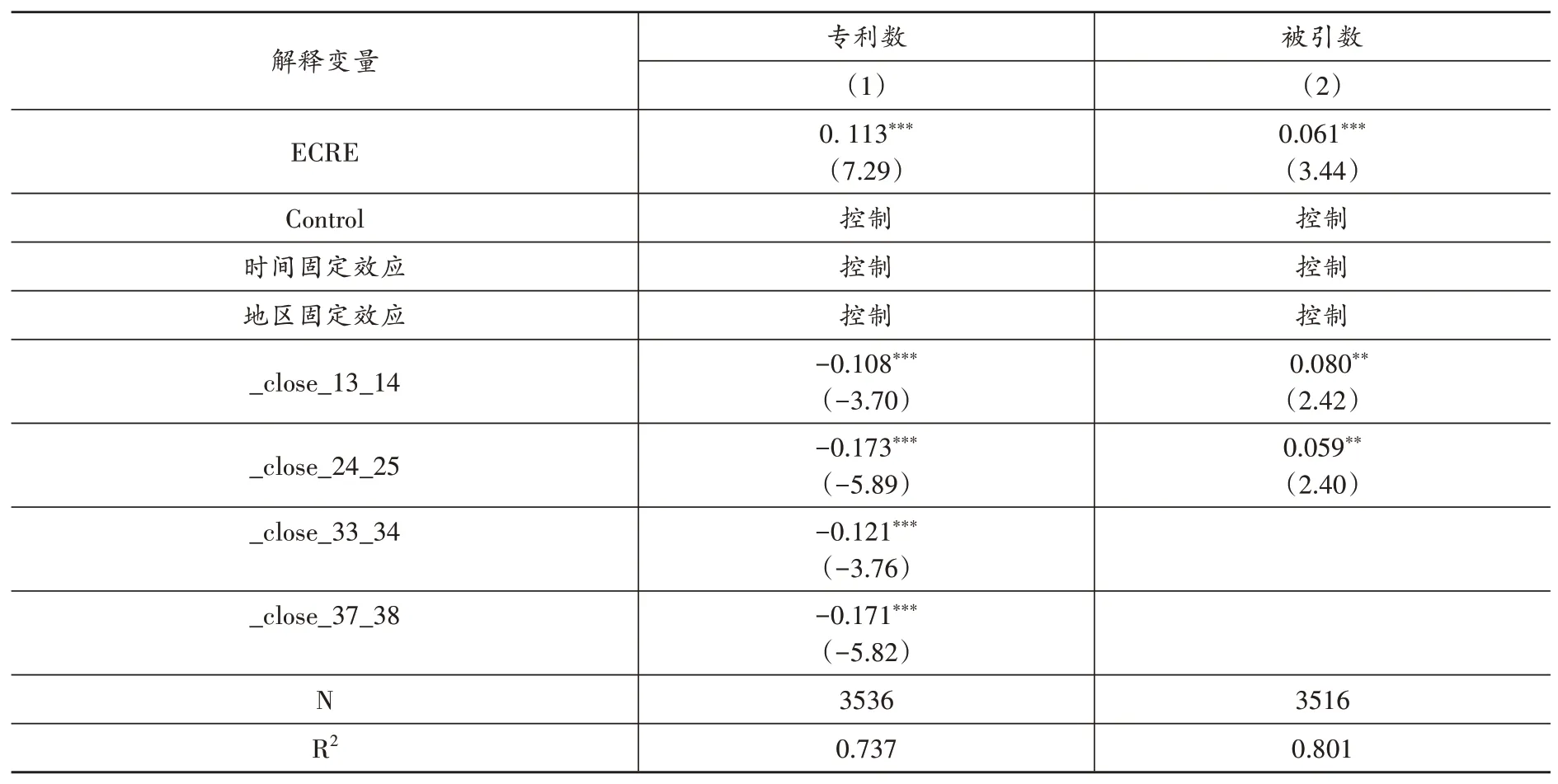

再者,考虑到中欧班列的开通可能会影响周边城市的制造业技术创新水平,因此,本文借鉴Clarke(2017)的方法进行稳健性检验,并验证该政策是否存在着溢出效应,模型设定如下:

该模型通过引入临近处理组的方式,来估计政策处理效应与邻近处理效应。本文使用城市i 到开通中欧班列最近城市之间的距离来度量变量Closei,t,实证检验的结果如表5所示,由回归结果可知系数在1%的水平之下显著为正,与基准回归所得结果一致,即证明了基准回归的稳健性。本文将最优宽带设置为1,由模型(1)可知,中欧班列的开通可能对邻近地区制造业技术创新的数量产生了虹吸效应。由模型(2)可知,中欧班列的开通对邻近地区制造业技术创新的质量产生了溢出效应,但是随着距离的扩大,溢出效应的影响系数也随之降低。

表5 考虑溢出效应的稳健性检验

最后,考虑到城市行政等级对地区制造业技术创新存在较大的影响,本文参考Redding and Turner(2015)的做法将关键城市删除,并将其作为本文验证基准模型稳健性的方法。在表6中,模型(1)和(2)剔除了直辖市及各省的省会城市,模型(3)和(4)剔除了直辖市、省会城市以及副省级城市。由表6 可知,在排除直辖市及省会城市的样本中和仅有一般地级市的样本中,实证检验的结果均显著为正。本文通过PSM-DID、工具变量法、排除异常值法以及删除非关键城市法进行实证检验的结果均与基准回归所得结果一致,即证明了基准回归所得结果的稳健性。

表6 删除关键城市的稳健性检验

(五)异质性检验

1.区域异质性

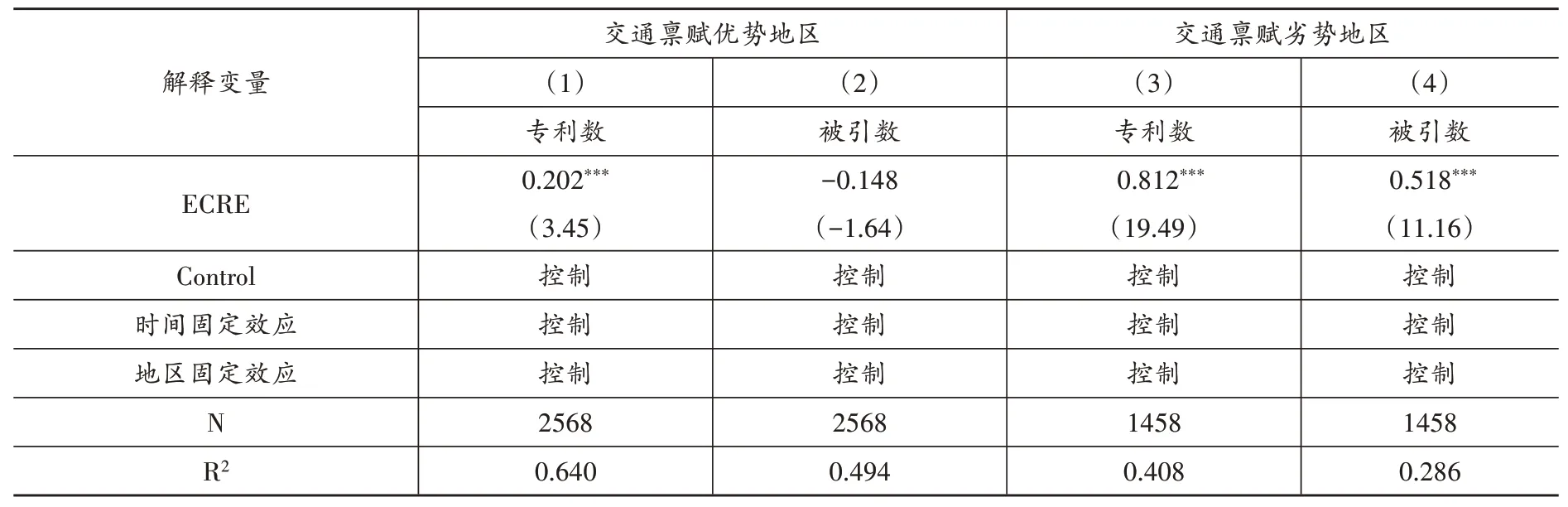

海路运输方式是一种成本相对较低的商品运输方式,在中欧班列开通之前,各城市运输货物大多通过海路运输的方式。一方面,各城市与港口之间的距离与制造业企业的货运成本相关,内陆地区会因高昂的货运成本而选择退出市场或降低企业的研发投入,从而会对内陆制造业企业的技术创新水平产生不利影响。另一方面,城市的初始地理禀赋则外生于中欧班列开通政策,并且与城市制造业的生产效率等高度相关,因此,本文借鉴已有文献的方法(陆铭、向宽虎,2012;王媛、杨广亮,2016;杨其静等,2021),使用城市初始地理禀赋作为测度城市禀赋的变量。本文参考了经济地理学的度量方法,将城市到大港口之间的距离作为度量城市交通禀赋的变量,因为临近大港口的制造业企业能以较低的运输成本将货物运到其他地区,即可以获得贸易比较优势且他们的经济发展机会也相对较好(Fujita and Mori,1996;Sachs,2003)。并且交通禀赋优势地区有着更好的区位优势,更靠近海外市场,也集聚了更多的创新要素。但对于交通禀赋劣势地区而言,中欧班列的开通为这些地区的制造业企业提供了与沿线国家贸易往来的机会。因此,区位优势上的差距可能会造成国际间市场可达性的提升对制造业技术创新水平的影响存在差异。

为检验上述的异质性,本文将样本分为交通禀赋劣势地区与交通禀赋优势地区进行实证检验。实证检验的结果如表7 中模型(1)—(4)所示。结果表明,无论是在交通禀赋优势地区,还是交通禀赋劣势地区,国际间市场可达性的提升均显著促进了制造业技术创新的数量,但是对于交通禀赋优势地区,国际间市场可达性的提升仅促进了制造业技术创新的数量。对此结果的解释为:对于交通禀赋劣势地区而言,中欧班列的开通提高了交通禀赋劣势地区与外界的市场可达性,有助于交通禀赋劣势地区内制造业企业市场的开拓、降低了贸易成本、提高了资源的流动效率等,企业便可以创造更多的利润或降低成本,从而增加了企业研发投入,进而推动制造业的技术创新水平;但是对于交通禀赋优势地区而言,在开通中欧班列之前,这些地区与海外市场就有着频繁的贸易往来。中欧班列的开通仅为这些地区提供了新的贸易渠道,但对于交通禀赋优势地区而言,他们本身就拥有众多与其他国家进行贸易的渠道,因此,增加贸易渠道所产生的边际效用则相对较低,从而中欧班列的开通没能提高这些地区制造业创新的质量。

表7 交通禀赋异质性检验

2.城市特征异质性

对于幅员辽阔的中国来说,不同地区间经济发展水平、经济规模以及资源禀赋差距较大,进而城市特征的差异会导致中欧班列的开通对制造业技术创新水平的促进作用产生异质性影响。

与中小型城市相比,大城市拥有更高质量的人力资本以及创新要素,其高端生产性服务业发展水平以及交通水平也相对较高,这些差异很可能导致国际间市场可达性的提升对区域制造业技术创新的影响产生差异。本文基于2014 年《关于调整城市规模划分标准的通知》的分类标准,将特大城市及以上城市和大型城市分类为大型城市,将中型城市和小型城市分为中小型城市。实证检验的结果如表8所示,国际间市场可达性的提升对不同规模城市的制造业技术创新均存在促进作用。具体而言,由模型(1)—(4)可知,国际间市场可达性的提升对大型城市制造业技术创新数量与质量的影响系数均大于中小型城市,对该结果的解释是:首先,大型城市拥有较完备的产业链以及营商环境,有助于区域内制造业技术创新水平的提升。其次,相较于中小型城市,大型城市的中欧班列与沿线国家的开通班次也相对较多,大型城市的制造业企业与沿线国家的商品的贸易以及技术的交流也相对较多,进而有助于区域内制造业的技术创新数量与质量的提升。

表8 城市规模异质性

3.技术密集度异质性

制造业门类之下分为30 个两位数大类,各大类之间技术复杂度与知识密集程度存在着较大的差异,由于各制造业部门间技术密集度存在着较大的差异,所以驱动各制造业部门技术创新的方式也有所区别。对于像农副食品加工业、食品制造业以及纺织服装、服饰业等低技术密集度的制造业部门来说,优化生产工艺、提升生产线的工作效率便是他们提升技术创新的主要方法。且低技术密度部门可以通过模仿创新和引进创新等方法促进产品更新换代(冉茂盛、余肖林,2022)。但对于高技术密集度的制造业部门来说,提高这些部门的技术创新需要“破坏性创新”,并且高技术密集度制造业部门内的企业间也存在着较大的技术壁垒,高技术密集度制造业部门的企业难以像低技术制造业部门的企业一样,仅靠模仿或者引进新技术就可以实现技术创新,因此若想实现技术创新则需要大量的自主创新积累(叶祥松、刘敬,2020)。

本文参考经济与合作组织的分类方法对制造业进行分类,将制造业部门分为高技术密集度与低技术密集度制造业,其中高技术密集度制造业包含装备制造业与医药制造业,其余的制造业部门则为低技术密集度制造业。由表9 可知,首先,国际间市场可达性的提升对低技术密集度制造业的技术创新数量改善产生了积极作用,但是对低技术密集度制造业的技术创新质量的影响作用不显著。其次。国际间市场可达性的提升显著推动了高技术密集度制造业的技术创新数量与质量改善。最后,相较于高技术密集度制造业而言,国际间市场可达性的提升对低技术密集度制造业的影响系数相对较高。

表9 技术密集度异质性

对此的解释为:由于低技术密集度的制造业大多是资源密集型产业,模仿先进技术以及将先进技术进行本地化改造是驱动低技术密集度制造业术创新的主要方法。随着中欧班列的开通,沿线发达国家将更多的产品运输到国内,国内低端制造业企业便有了更多的模仿对象,从而有助于低技术密集度制造业的技术创新数量的提升。虽然中欧班列的开通推动了高技术密集度制造业创新数量与质量的提升,但是影响系数相对较小。所以对于高技术密集度制造业而言,中欧班列的促进作用只是其中一方面,若要推动制造业的高质量发展,还是需要大量的自主研发与技术积累。

(六)机制分析

国际间市场可达性的提升对制造业技术创新的路径作用表现为推动区域内的竞争、促进区域内资源配置以及优化产业结构升级等方面,基于前文的理论分析,本部分将对国际间市场可达性的提升对城市制造业技术创新的影响机制进行实证检验。

为了检验国际间市场可达性的提升对区域制造业技术创新的影响机制,本文借鉴毛其淋(2020)的方法,构建了中介模型进行实证检验,具体模型设定如下:

其中IMi,t为中介机制变量,具体包含市场竞争效应、资源配置效应以及产业结构效应。中介效应模型的检验步骤为:首先,基于式(1)验证国际间市场可达性的提升对制造业技术创新的促进作用。然后,再对式(5)进行回归,若式(5)中β1的系数显著为正,则说明国际间市场可达性的提升对中介变量IMi,t有促进作用。最后,对式(6)进行回归,若式(6)中β2的系数显著为正,则说明该渠道是国际间市场可达性提升促进区域制造业技术创新的重要影响渠道。

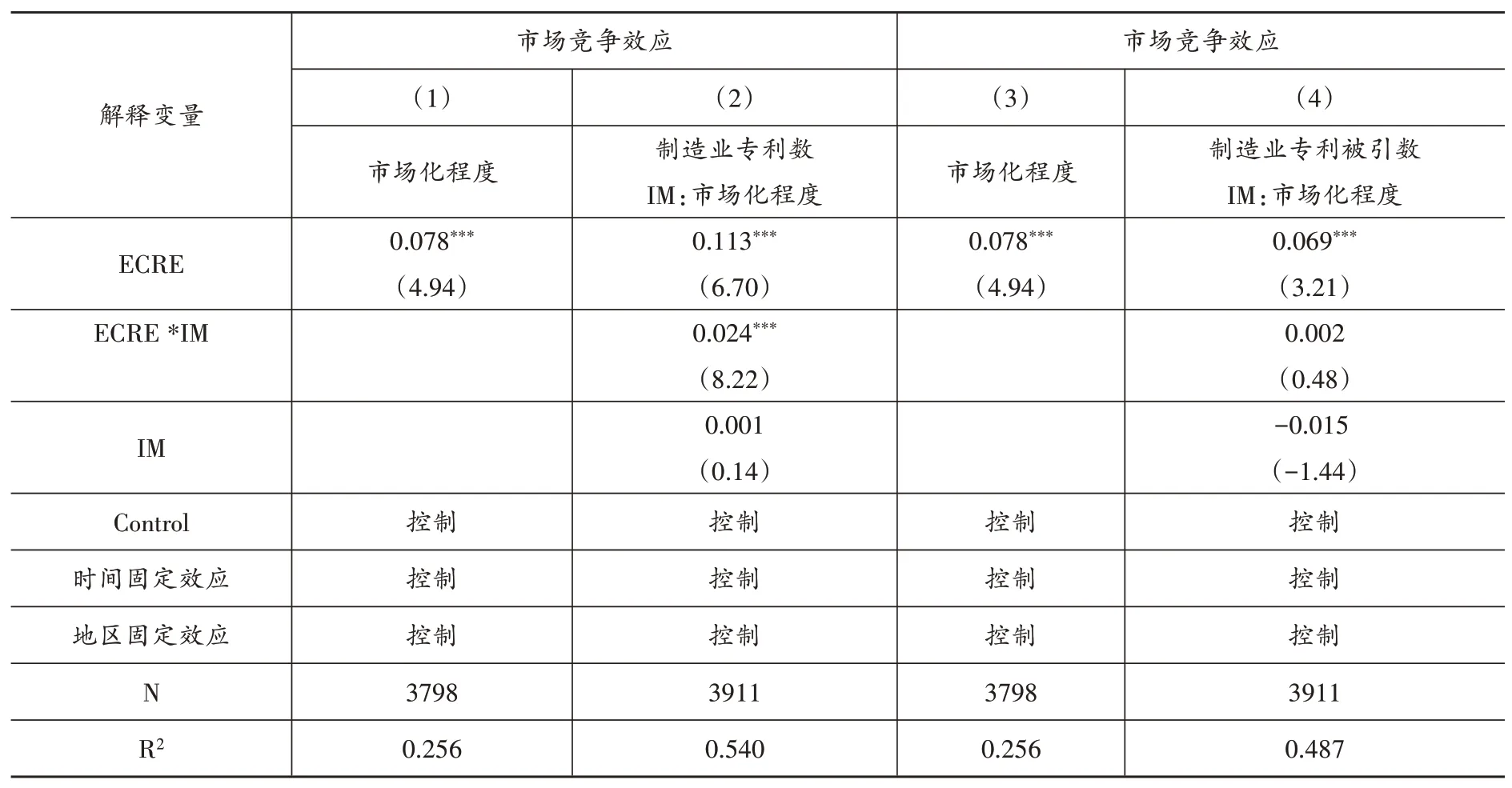

首先,本文考察区域内市场竞争效应对制造业技术创新的影响。国际间市场可达性推动了中国与沿线国家的贸易往来,引入了欧洲的高质量产品,提高了我国市场内的竞争程度,随着竞争程度的提升,若制造业企业不希望被市场淘汰,则需要通过技术创新,保证制造业企业的市场竞争力,从而实现制造业的技术创新。本文使用城市市场化水平作为度量区域竞争的指标,本文借鉴樊纲等(2011)的方法度量各地级市的市场化指数,结果如表10 所示,在模型(1)和(3)中ECRE 的系数均显著为正,说明了国际间市场可达性的提升促进了区域内市场化水平提升,进而促进了区域内的竞争,并且模型(2)和(4)中ECRE*IM 的系数可知,国际间市场可达性的提升通过市场竞争效应促进了制造业技术创新水平提升。

表10 市场竞争效应影响渠道检验

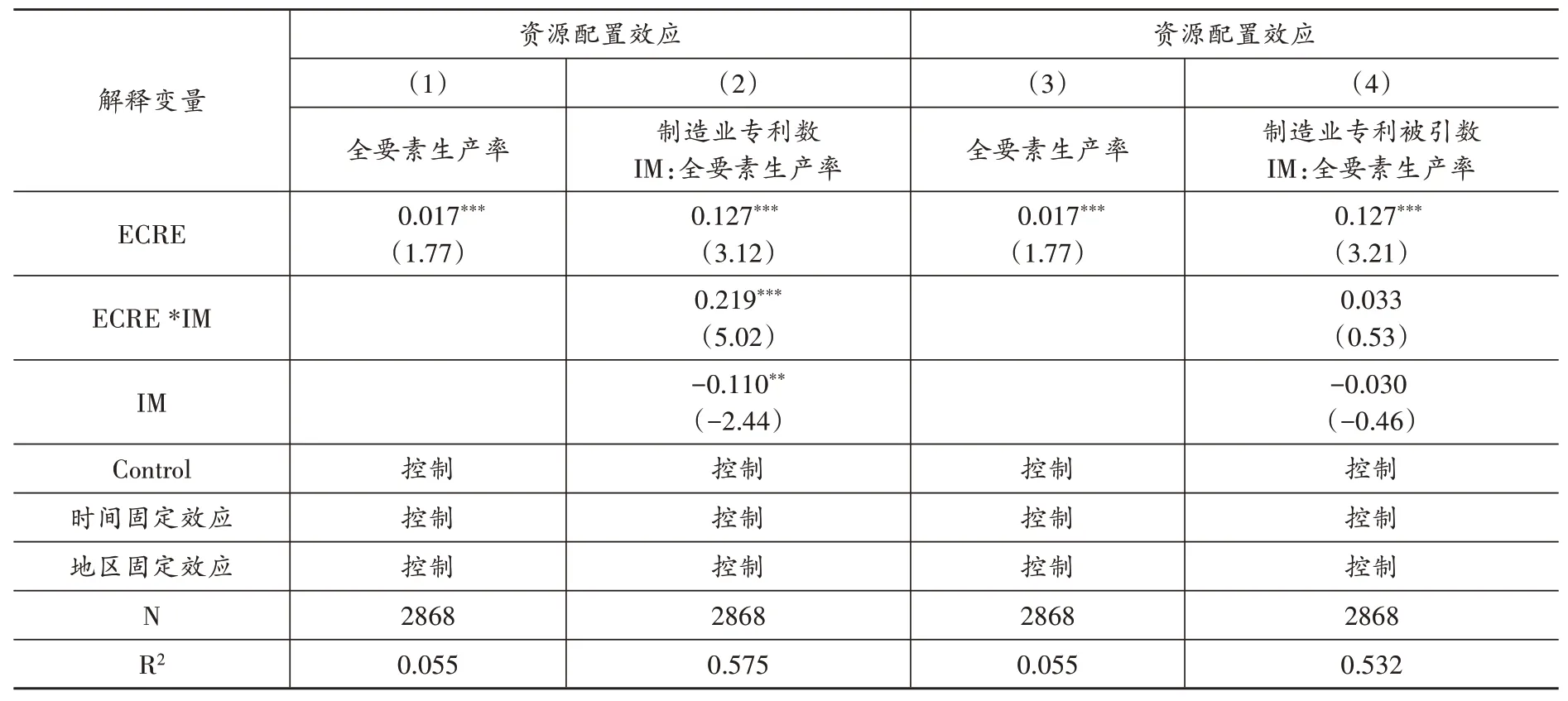

其次,本文考察了区域内资源配置效应对制造业技术创新的影响。国际间市场可达性的提升有助于区域内基础设施建设水平的提升,并推动区域间资本流动,吸引投资等,从而提升了资源的流动效率,进而可能对制造业技术创新水平的提升起到积极作用。本文使用三阶段DEA 方法测度TFP,资本存量则通过永续盘存法获得。结果如表11 所示,在模型(1)和(3)中ECRE 的系数均显著为正,说明了国际间市场可达性的提升促进了区域内资源配置效率提高,并且由模型(2)和(4)中ECRE*IM的系数可知国际间市场可达性的提升通过资源配置效应促进了制造业技术创新水平提升。

表11 资源配置效应影响渠道检验

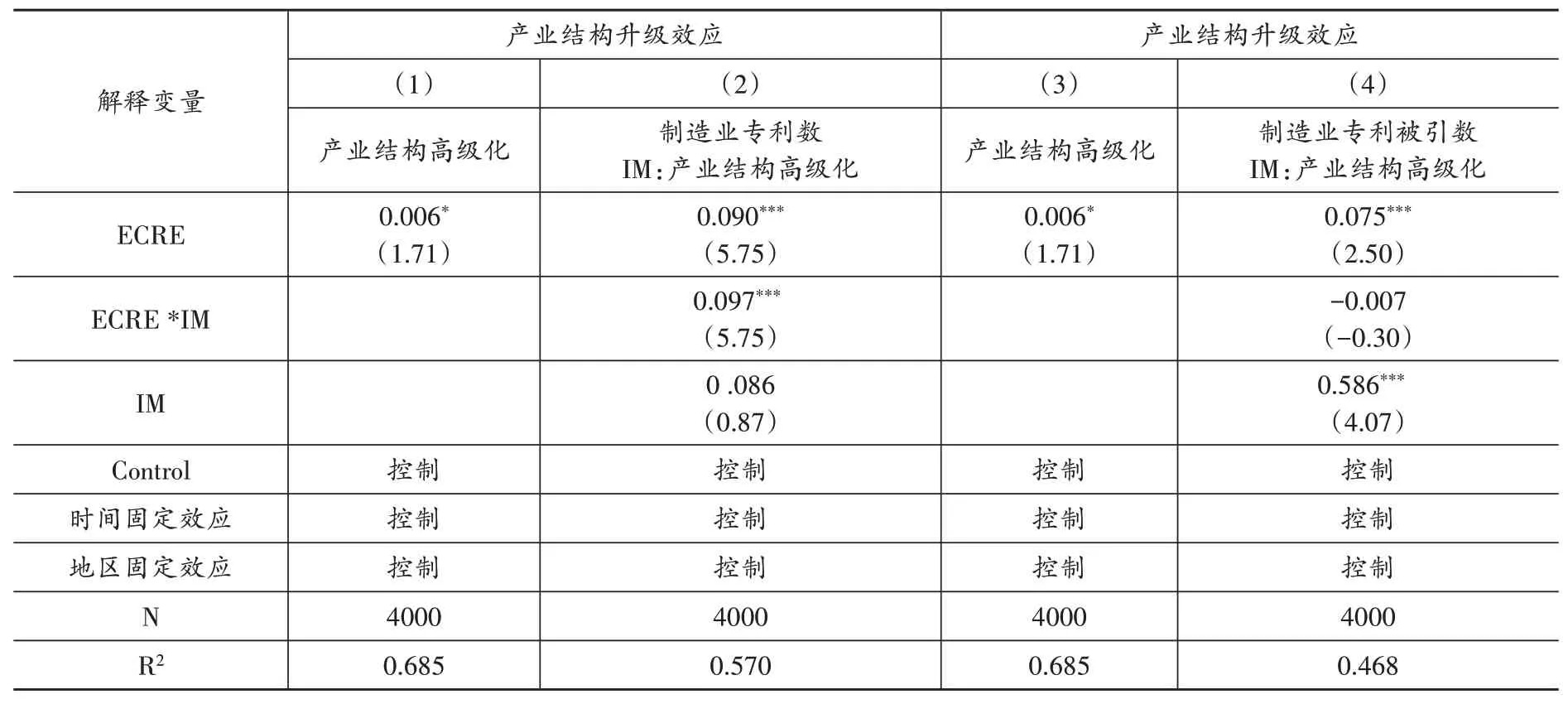

最后,本文考察了区域内产业结构效应对制造业技术创新的影响。一方面,国际间市场可达性的提升促进了中国的贸易开放程度和区域间技术要素利用效率的提高,对区域内产业结构的升级产生了积极影响,进而产生结构红利,最终可能有助于提高区域内制造业技术的创新水平。另一方面,中欧班列可能会吸引一些高新技术产业和高端制造业企业进入中国发展,进而优化了城市内的产业结构,从而促进了区域制造业的技术创新水平提升。为实证验证产业结构效应对制造业技术创新的影响,本文借鉴刘伟等(2008)、袁航、朱承亮(2018)的方法使用产业结构的层次系数表示,即实证检验的结果如表12 所示,在模型(1)和(3)中、ECRE 的系数均显著为正,说明了国际间市场可达性的提升促进了区域产业结构的优化升级,并且模型(2)和(4)中ECRE*IM的系数表明国际间市场可达性的提升通过产业结构效应促进了制造业技术创新水平提升。

表12 产业结构效应影响渠道检验

五、结论与建议

本文使用2000—2018 年270 个地级市面板数据,采用渐进式的双重差分模型,实证检验了国际间市场可达性的提升对中国制造业技术创新的影响,深入研究了国际间市场可达性的提升对我国制造业技术创新的全局影响以及异质性影响。实证检验结果表明:国际间市场可达性的提升有效促进了制造业技术创新的数量与质量改善。相较于技术创新质量,国际间市场可达性的提升对制造业技术创新数量提高的促进作用更显著;异质性检验发现,国际间市场可达性的提升推动了区位禀赋劣势地区制造业专利数量与质量改善,但国际间市场可达性的提升仅推动了交通禀赋优势地区制造业专利数量提高,即国际间市场可达性的提升对区位禀赋劣势地区的边际效用更大;国际间市场可达性的提升对大城市的技术创新数量与质量改善的促进作用更为显著;由技术密集度异质性研究发现,中欧班列促进了高技术密集度制造业的技术创新数量与质量改善。但相较于低技术密集度制造业而言,该政策对高技术密集度制造业的技术创新数量提高的促进作用相对较小。本文的作用机制检验发现,中欧班列通过市场竞争效应、资源配置效应以及产业结构效应等机制推动区域制造业的技术创新水平提升。此外,本文还使用安慰剂效应、PSM-DID 估计、工具变量、剔除异常值以及删除关键城市等一系列稳健性检验,证明了基准回归所得结果的稳健性。由本文实证检验的结果可知,国际间市场可达性的提升对区域制造业技术创新水平数量与质量上的改善确实存在促进作用。这意味着我国应继续扩大对外开放程度并积极推动“一带一路”倡议,使对外开放的政策红利惠及到更广泛的区域。尤其是在疫情及中美贸易摩擦的背景之下,我国更应增加与欧洲各国之间的贸易往来以及技术交流。中欧班列作为国际间市场可达性提升的重要渠道,有效促进了区域内的竞争,提升了资源要素的配置并优化了产业结构,为区域制造业技术创新产生了积极的作用,推动了中国与沿线各国的经济发展。本文的研究结论在理论与实践之上均存在着一定的意义。从理论意义上来说,本文揭示了“一带一路”倡议对区域经济高质量发展的经济效应;从实践意义上来说,本文的研究结论对促进经济外循环以及“一带一路”倡议的进一步深化,提供了一定的经验参考。

本文的研究结论对进一步提高我国与沿线国家市场可达性以及进一步深化我国与中欧班列沿线国家的贸易往来具有一定的政策含义:首先,我国应进一步深化对外开放水平,并构建更高水平的对外开放格局。国际间市场可达性的提升推动了我国制造业的技术创新水平提升,中国应以中欧班列为抓手,进一步提升中国与沿线各国的市场可达性,促进中国与沿线的经济、技术及贸易往来。其次,国内交通禀赋劣势地区应把握中欧班列常态化运营机遇,增加与沿线国家的贸易往来和技术交流等,提高区域内的资源配置效率,积极推动本地的产业结构升级,进一步推动本地区制造业的技术创新水平提升。并发挥自身资源禀赋优势,发展与自身资源禀赋相一致的制造业,以吸引优质创新资源,提升城市制造业技术创新水平,并向中高端制造业攀升。最后,改革开放以来,我国充分发挥劳动力、资源要素和市场空间等方面的比较优势,通过“三来一补、两头在外”的贸易方式和粗放的发展方式切入全球产业链和价值链分工,逐渐发展成为当今世界上现代工业体系最为全面的制造业大国,同时导致了中国制造业“大而不强”的问题,本文技术密集度的异质性检验发现,中欧班列虽然对我国制造业技术创新水平提升产生了促进作用,但对高技术密集度制造业技术创新的影响相对较小。因此,中国应加大与欧洲国家在高端制造业上的贸易往来与技术交流,以提高中国高技术密集度制造业的技术创新水平。