膀胱经姜疗法联合温肺化痰饮治疗风寒袭肺型支气管炎急性发作期临床研究*

常文卓

信阳市第二中医院,河南 信阳 464000

支气管炎是由多种外界因素共同作用所引发的呼吸系统疾病,临床发病率居高不下,患病受众覆盖各年龄段,好发于秋冬季[1-2]。支气管炎以气流受限(可逆)为主要特征,具体表现为喘憋、咳嗽及咳痰等。西医治疗支气管炎以止咳化痰、抗感染为主[3-4],但随耐药菌不断增多,临床可选药物范围受限,且药物自身存在不良反应[5]。中医认为,支气管炎内因为正气亏虚,卫外失固;外因归于邪气侵肺,肺失宣降而致。对此,宜采用补气益肺、化咳止痰之法治之[6-7]。许多研究者[8-12]基于隐结构模型下确立温肺化痰饮、止嗽散合三拗汤、小青龙汤等中药用于治疗支气管炎急性发作期,可获良效。中医除传统药物外,针灸、推拿、刮痧等外治法也逐渐应用于支气管炎的治疗中。足太阳膀胱经主一身之表,凡风寒等外邪侵入必先至太阳,故于膀胱经涂抹具有益肺散寒、辛温解表功效的生姜汁并进行刮痧,可使姜汁迅速进入机体循环发挥作用[13]。笔者采用膀胱经姜疗法联合湿肺化痰饮治疗支气管炎,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2020年3月至2022年3月信阳市第二中医院收治的106例风寒袭肺型支气管炎急性发作期患者为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组各53例。对照组男28例,女25例;年龄20~60(38.45±9.58)岁;病程 5~62(30.15±11.20) h。观察组男30例,女23例;年龄21~60(38.75±9.43)岁;病程6~60(29.86±10.95) h。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准符合《急性气管——支气管炎基层诊疗指南》[14]中相关标准,发咳嗽、喘息及咳痰为主要临床症状,经查体可察肺部啰音,X线片见肺部纹理增多、增粗。

1.2.2 中医诊断标准符合《急性气管——支气管炎中医诊疗指南》[15]中相关标准,经辨证分型为风寒袭肺证。主症:咳嗽,痰白且清稀,偶伴有干咳;次症:(1)鼻塞流涕,肢体酸痛;(2)恶寒无汗,可伴发热;(3)舌淡苔白,脉浮紧。以主症具备,次症≥2项可归属于风寒袭肺证。

1.3 病例纳入标准(1)符合上述中医、西医诊断标准;(2)均为急性期发作前来本院就诊;(3)年龄 18~60岁,均可耐受治疗;(4)经招募受试者自愿参与研究。

1.4 病例排除标准(1)肺部感染;(2)肝肾功能不全;(3)凝血功能异常;(4)药物过敏史;(5)精神及认知功能障碍。

1.5 治疗方法对照组予以温肺化痰饮治疗,具体药物组成:半夏12 g,茯苓15 g,麻黄9 g,白前10 g,桔梗12 g,荆芥10 g,杏仁10 g,紫菀12 g,甘草6 g。每日1剂,加600 mL水煎煮至300 mL,于早、晚分两次服用。观察组在对照组治疗的基础上给予膀胱经姜疗法治疗,具体操作方法:患者取俯卧位,使腰背部皮肤充分显露,常规消毒后于腰背膀胱经区涂抹刮痧油,使用牛角刮痧板基于从上至下、由左至右的原则予以平补平泻手法进行刮痧,保持均匀力度直至膀胱经区域显示紫红色或红色斑点,进而于整个背部取20~30 mL姜汁进行涂抹,膀胱经循行处放入鲜姜蓉,厚度约1 cm,并于背部用热毛巾敷贴,25~30 min取下热毛巾及鲜姜蓉。

1.6 疗效判定标准符合《中药新药临床研究指导原则》中的疗效判定标准。痊愈:症状及体征均彻底消失,实验室指标均恢复至正常值,且中医证候积分减少率≥95%;好转:症状及体征有所缓解,实验室指标有所恢复,且中医证候积分减少率为30%~<95%;无效:症状及体征无改变,实验室指标无变化,且中医证候积分较减少率<30%。

有效率=(痊愈+好转)/n×100%

1.7 观察指标

1.7.1 中医证候积分取主症(咳嗽)及次症(流涕、恶寒、舌脉)进行评分,根据症状严重程度分别计0~3分,评分越高,中医证候越严重。

1.7.2 炎性因子水平采用酶联免疫吸附法测定两组患者治疗前后C反应蛋白(C reactive protein,CRP)及白细胞介素-8(interleukin-8,IL-8)水平。

1.7.3 不良反应记录两组患者治疗期间皮疹、头晕、恶心呕吐等不良反应发生情况。

2 结果

2.1 两组支气管炎患者临床疗效比较观察组有效率为96.23%。对照组有效率为83.02%,两组患者有效率比较,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组支气管炎患者临床疗效比较 例

2.2 两组支气管炎患者治疗前后中医证候积分比较两组患者治疗后中医证候积分低于本组治疗前,且治疗后观察组低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组支气管炎患者治疗前后中医证候积分比较 分)

2.3 两组支气管炎患者治疗前后炎性因子水平比较两组患者治疗后CRP、IL-8水平低于本组治疗前,且治疗后观察组低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组支气管炎患者治疗前后炎性因子水平比较

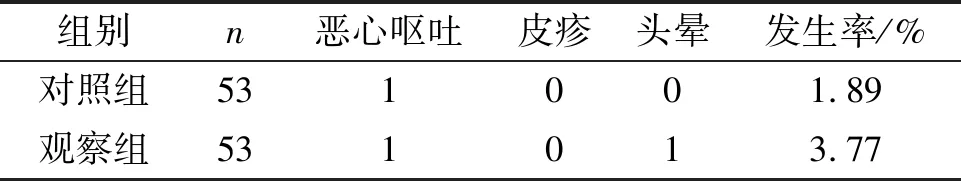

2.4 两组支气管炎患者不良反应比较两组不良反应比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组支气管炎患者不良反应比较 例

3 讨论

支气管炎急性发作期致病因素大致可分为生物性及非生物性两类,生物性病因以肺炎链球菌等细菌、呼吸道合胞病毒、腺病毒等病毒、肺炎支原体及肺炎衣原体为主;非生物性病因主要包括烟雾、粉尘及冷空气等[16-17]。由于该病危害较大,在疾病发作期间若未及时有效治疗,可损害呼吸系统,且可并发细菌、病毒等感染,严重影响患者的身体健康及生活质量。

支气管炎属中医学“咳嗽”“喘憋”等范畴,循其病因病机,《景岳全书·咳嗽》记述:“外感之嗽,必因于风寒。”《素问·咳论》云:“感于寒则受病,微则为咳。”是以外界风寒侵袭肺部,引动伏痰,可致肺失宣降,脏腑功能失调,水液布输异常,可导致湿气蓄积,化热生痰。基于“急则治其标”的原则,多数医家治疗支气管炎急性期发作以祛邪化痰、养肺固气为主要原则。足太阳膀胱经接收五脏六腑之气,外界风寒邪气入侵必经过膀胱经,进而正邪两气相搏,引发为表实寒证。穴位刮痧有利于经络疏通,皮肤表面温度升高后涂抹生姜汁亦有助于发挥祛风散寒的作用[18-19]。自拟温肺化痰饮中半夏有温肺化痰之功;麻黄具有宣肺止咳之功效[20];紫菀具有消痰止咳、润肺下气之效;荆芥有散寒解表祛风之用;桔梗发挥止咳祛痰宣肺的作用[21];杏仁止咳平喘;白前降气消痰;甘草调和诸药。诸药合用,共奏宣肺畅气、疏风散寒、止咳化痰之功效。膀胱经不仅是机体抵御外界风寒邪气的重要屏障,而且是机体废弃物质重要通道,通过刮痧等物理刺激膀胱经皮肤发热可使毛孔舒张,舒经活络,有助于开泄腠理,使得风寒之邪向体外散除,给予解表散寒之生姜液涂抹于膀胱经区域,可进一步促进机体血液循环,不仅可调和经络气血,且祛风散寒效果更优。这与王佩霞等[22]研究结果一致。本研究结果显示,相较于对照组,观察组有效率较高,且中医证候积分更低。提示风寒袭肺型支气管炎急性发作期患者应用膀胱经姜疗法联合温肺化痰饮治疗可获确切疗效,且中医证候得到改善。

支气管炎急性期发作后因气道高反应性可诱使巨噬细胞分泌大量炎性因子,以CRP、IL-8为特异性标志物,CRP作为机体重要急性时相蛋白,在机体感染发生后呈上升趋势,其水平高低可反映炎症严重程度[23]。IL-8则可参与机体炎症反应过程,水平升高可使中性粒细胞激活分泌弹性蛋白酶,进而调控气道上皮细胞表达而加重炎症反应,进一步导致气道炎症[24]。本研究结果显示,观察组治疗后CRP、IL-8水平低于对照组。提示膀胱经姜疗法联合温肺化痰饮治疗风寒袭肺型支气管炎急性发作期,可改善患者的炎症反应。究其原因可能为膀胱经姜疗法使用具有通经活络、祛风散寒的生姜刺激背部膀胱经穴位,热力、药力等双重作用有助于促进局部皮肤吸收药物,进而增强机体免疫功能。这与陈嫣华[25]的研究有一定类似。

综上所述,膀胱经姜疗法联合温肺化痰饮治疗风寒袭肺型支气管炎急性发作期患者,可改善患者临床症状,提高临床疗效,降低炎性因子水平。