古籍版本鉴定的作用与意义

◆文/陈先行

《陈先行讲古籍版本鉴定》陈先行 著上海科学技术文献出版社2023.2/120.00元

本书涉及版本学起源,结合古人对古籍认知转变的考察,认为明人对古籍有了“文物的观念”进而有了“仿宋本”,得出版本学起源于明代中期的苏州的结论,这一学术观点有别于前人,但极有见地,论证过程也很有说服力。书中还辨析了“天下印书,以杭州为上,蜀本次之,福建最下”这句广为流传的对刻书等第的评论之句,介绍版本学术语、各个时期版本的特色、书目文献的重要意义,使读者明晰各种版刻本子的细微差别,并在此基础上讲授鉴定版本的方法,图文并茂,语言通俗。书中既有作者治学多年的经验分享,也有学术掌故,兼具学术性。

我长期司职图书馆古籍编目,觉得该项工作最关键的是鉴定版本,读者在目录中找到想要看的书之后最关注的也是该书相关版本著录是否准确。至于撰写藏书志、善本提要、影印古籍出版说明之类,如果不把版本交代清楚也是要被读者笑话的。

过去人们一讲到目录,总是聚焦其如何分类,重申章学诚强调“辨章学术,考镜源流”的重要作用。其实相对合理且为大众所接受的分类方法早在清乾隆年间编纂《四库全书》时基本定型,后来清末的《书目答问》,乃至二十世纪六十年代完成的《中国丛书综录·子目》、九十年代完成的《中国古籍善本书目》,只是对《四库全书》分类法作了变通,未脱离其根本。而对于鉴定版本,虽然在以官修《天禄琳琅书目》为代表的版本目录形成风气之后有所重视,却被同为官修但影响更大的《四库全书总目》所忽略,其原因有多种,若不联系实际进行研究,就难以有充分的认识。不过有一个因素古今相同,即要将大量古籍的版本逐种逐部搞清楚,洵非一朝一夕之事,难免令人望而却步,故《四库全书总目》能将古籍分类予以定型,其成就已足够伟大。如果脱离当时的客观条件,再苛求馆臣于鉴定版本上也有大作为,似乎太不近人情,但这并不意味着鉴定版本可以忽略,若版本面目不清,造成文本的来龙去脉不明,那“辨章学术,考镜源流”又从何谈起?

随着时代的发展,版本学也在进步。为了解决《四库全书总目》以来公私书目存在的版本鉴定问题,《中国古籍善本书目》作为有史以来最大的一部官修善本目录,为之作出了很多贡献,取得了很高的版本学成就。故近三十年来呈现这样一种状况,人们只要执《中国古籍善本书目》在手,之前其他的版本目录几乎都不再也无需翻检了。可惜受历史条件限制,它不特著录有缺憾,在版本鉴定方面也不可避免地存在不足,其中也包括前人悬而未决的问题。多年前,我曾提出应该组织人力对《中国古籍善本书目》进行修订,使之与时俱进,以保持官修目录的科学性、严肃性与权威性。有朋友私下对我说,若没有前辈鉴定版本的高水平,不修订也罢,修订了可能反而错误更多。不得不承认,这种担忧并非多余,可以说是当今某些客观存在现象的反映。但事物总有两面,四十多年前《中国古籍善本书目》编纂工作启动时,不也有包括本人在内的一拨初学者参与其中吗?当今有志于版本学之道的年轻人其才智优于向时吾等不啻倍蓰,一旦开展修订《中国古籍善本书目》工作,他们定会脱颖而出,成为新时代的版本鉴定专家。因此我坚持认为,步趋《中国古籍善本书目》,利用今天的优越条件,对版本进行更为准确的鉴定与著录,是当前乃至今后相当长一个时期内编制古籍目录之要务,也是谋求版本学发展的重要途径。

有长者为干我们这一行的打气壮胆,说“只要把版本这门学问当作一门真正的学问,是并不低下于史学、古典文学之类的学问的”。什么才算“真正的学问”,人们的认识可能并不相同,至少有一点我心里很清楚,海内外不曾见识的版本浩如烟海,现有的一些认知只是相对的、有局限的,真要弄通这“书皮之学”,自如地把握版本鉴定,谈何容易。不过,因为书皮摸得多了点,我眼里的版本学便与有的说法不太一样了。我认为,版本学是一门揭示一种书不同版本的面目、性质与诸版本相互关系的学问。鉴定版本是版本学的主要功能,也是版本学与校勘学、目录学之间最本质区别的标志(校勘学的主要任务是发现与纠正书籍文字的讹误,力求文本的完整性;目录学的主要任务是解决如何对图书进行分类及目录组织问题,两者皆不承担鉴定版本的任务)。所谓揭示不同版本的面目、性质,就是要对版本作出明确鉴定:或真或伪,或原刻或翻刻,或重刻或增刻,或初印或后印,或修版或补版,或原稿或传抄,或旧抄或新抄,或原校(包括题跋)或过录,等等。其中鉴定真伪最为重要。尽管人们可以在纸上、网上津津乐道各自眼中的“版本之学”,可是回到现实之中面对版本实物时,头等要紧的是必须能够辨识,只有将不同版本的面目搞清楚了,才能作出版本源流、版本系统、版本优劣的判断。

因此,研究版本时鉴定始终处于首位。是否将鉴定版本视为“书皮学”,人们的看法或有不同,本来不必较真,但如果轻视甚至撇开鉴定版本,那还有真正意义上的版本学吗?

或曰:鉴定版本重要的是要作考订,而不只是懂那么点“书皮”知识,考订才是真学问。于是有人将治版本学者分为鉴赏派与考订派;甚至有的学者提出不应再用“鉴定”这个词了,应当以“考订版本”取代“鉴定版本”。

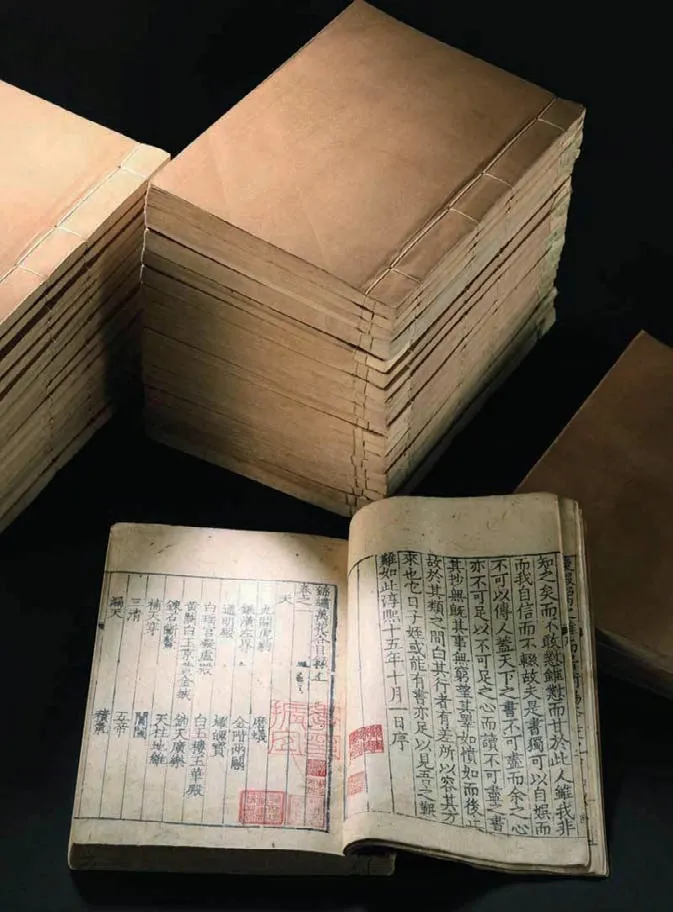

尽管我也认为鉴定有的版本不能作简单的比较,还需要作深入的考订,但不清楚轻视“书皮学”的人泛泛而谈的“考订”究竟是什么,总觉得个中味道不大对头,似是而非。实践告诉我们,若看不懂“书皮”,就无法侈谈考订。譬如,《第一批国家珍贵古籍名录》所收的湖南师范大学图书馆藏《文章辨体》(图1),观风望气便知是明嘉靖刻本,却著录为“明天顺八年刘孜等刻本”,莫名其妙地将正德嘉靖间方流行于苏州地区的刻书风格的产生时间往前推了五十年上下。

图1 明嘉靖刻本《文章辨体》

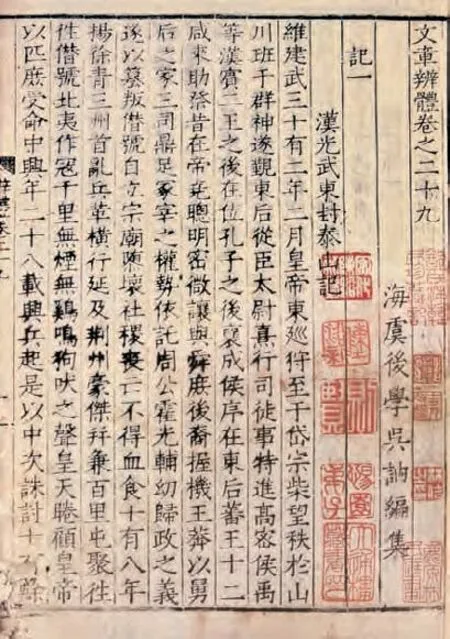

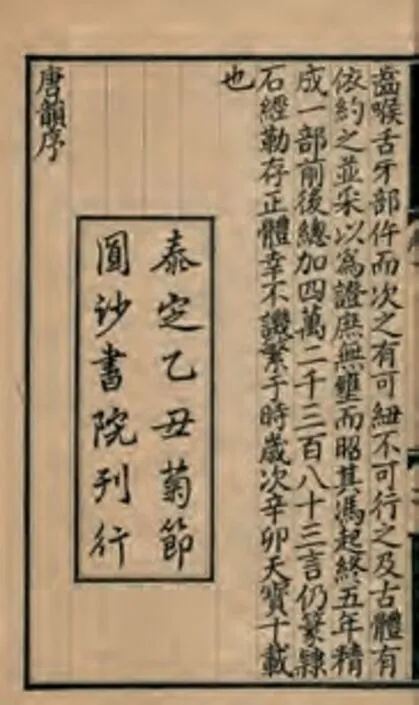

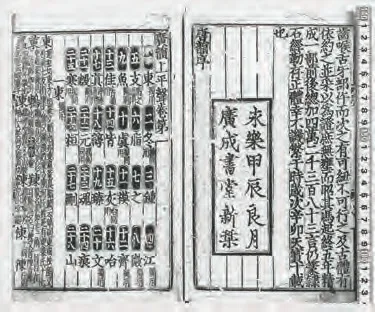

又如,山东省图书馆藏有一部《广韵》(图2a、图2b),《中国古籍善本书目》定作明刻本,我估计这不一定是前人对该本字体作出的判断,更可能是与北京大学图书馆所藏元泰定二年(1325 年)刻本校核之后,发现山东省馆藏本牌记“泰定乙丑菊节/圆沙书院刊行”之叶的抄配是故意作伪,以明本冒充元本,孰料《第一批国家珍贵古籍名录》仍将其定为元刻本。此事引起了我的注意,因为我知道评审国家珍贵古籍名录通常以《中国古籍善本书目》为依据,之所以作出如此重要的改动,想必有人做过专门的考订。可惜求教多方,不知所云。于是我干脆自己作了趟“考订”——日本宫内厅书陵部藏有同样的版本,其长方形牌记所镌两行文字曰“永乐甲辰良月/广成书堂新栞”(图3)。

图2a 山东省图书馆藏《广韵》卷端

图2a 山东省图书馆藏《广韵》伪造牌记

图3 日本宫内厅藏《广韵》卷端

既然说到“观风望气”,有必要稍作解释。无论刻本还是抄本,每个时代都有一定的风气,譬如字体、版式、纸张、装帧等等,都有各自特点,尤其是字体。经眼版本既多,通过大量比较、悉心琢磨其特点,从中总结出若干规律性的东西后,鉴定版本就较为容易把握了,这就是所谓的“观风望气”,本当是源自鉴定版本实践的科学经验,完全是看得见摸得着而非抽象的学问。但在有些未下过比较与琢磨功夫、脱离实际大谈版本的学者眼里,“观风望气”反而变成了故弄玄虚,受到了有违客观的批判。

内行都知道,“观风望气”是鉴定版本必须要掌握的本领,而这种本领又不是轻易能学到手、学得精的,前辈专家或称之为“书皮子功夫”,有人便误认为是专家的自谦之词,硬找一堆说辞为之辩解。在他们心目中,好像这种流行于坊间的俗话不应出自专门学问家之口,殊不知此乃真正内行的大实话,没下过该功夫的人是难以领会的。近人叶德辉在人称第一部版本学著作的《书林清话》卷十“宋元刻伪本始于前明”篇中说道,鉴定版本,于“多见古本书之人,可以望气而定”;在掌握“望气而定”的前提下,他认为鉴定宋、元本及其修版问题不大,“惟元末明初之书稍难分别,正统以后则又判然”;并自信地说,“吾沉溺于此者三十余年,所见所藏,颇有考验”。然而,就在这本书卷六“宋刻书之牌记”篇中,他沿袭杨守敬、缪荃孙等的错误,将明嘉靖翻刻本《春秋经传集解》视为宋淳熙三年(1176 年)阮氏种德堂原刻本。而其另一部名著《郋园读书志》中也存在不少鉴定错误,如将元刻十三行本《朱文公校昌黎先生集》定为南宋麻沙书坊刻本,将明代铜活字印本《韦苏州集》定为北宋胶泥活字印本,将清代后期慎思堂抄本《庄子成玄英疏》中的佚名朱笔批校定为彭元瑞亲笔等,可见“望气而定”诚匪易易。即使有丰富经验的前辈们尚且如此,那比他们“书皮”摸得更少的人又有什么理由轻视“观风望气”呢?

必须明白,版本学是一门强调实践的学问,无论是学习版本学抑或讨论版本学,都需要实践与经验。鉴定版本的本领只有从实践中才能学到,若纸上谈兵,一味想通过读几本版本学著作或参加若干次培训班就成为鉴定版本专家,难免误入歧途。君不见至今各方仍在大声疾呼鉴定版本人才缺乏,要加强培养,之所以存在这样的情况,我以为现实中至少有两个现象值得关注:

一、凡重视学习观风望气本领的地方,总会有鉴定版本人才冒出;

二、凡踏实认真做古籍普查与编目工作,鉴定版本人才也会不断涌现。

同样能给人以启示的还有市场。远的不说,自从二十世纪九十年代古籍进入拍卖市场以来,无论拍卖行还是收藏者,买卖之间总有鉴定版本高手应时而生。显然,流通领域的行家与收藏家同样是值得尊重的,他们客观上在另一个层面为保护古籍作出了贡献,而且基于兴趣爱好与市场磨炼,自会激励其于无形无声中提高鉴定版本的水平。

当然,有一种说法是可以接受的:将对古籍版本的字体、版式行款、版刻形态、纸张等的辨识称为“目鉴”,而将对刊记、封面、序跋、避讳、刻工、前人著录、藏印、相关文献资料等的认定、查核称为“考订”。这其实是对常用鉴定版本方法的一种别样诠释,其合理与否另当别论,至少这样的“考订”本来就属于鉴定版本不可或缺的组成部分,版本学家是不会忽略的。

此外,不能否认的是,鉴定版本需要熟悉、掌握多方面的知识,以便准确解读某些版本特有的信息。但在实践中我们发现,即便是那些学问堪称一流、长于考订的《四库全书》馆臣也会出现版本判断的低级失误。平心而论,馆臣既非缺乏知识,也不缺乏考订手段,他们缺乏的是鉴定版本的敏感,往往一时反应不上来(有人将版本学家的帽子乱送乱戴,无端将纪晓岚捧为大版本学家,其实《四库全书》馆臣中重视版本并且能鉴定版本者只有彭元瑞、翁方纲等极少数人)。版本学家则不然,他们在“观风望气”之余,会敏锐意识到对某些版本必须作进一步有针对性的考订。就鉴定版本方法而言,这样的考订往往出于特殊需求,而“观风望气”则具有普遍作用,两者不能偏废,要因书制宜,灵活运用。若脱离实际,硬要以前者否定后者,便不是科学态度,也鉴定不了版本。

从本职所应尽的责任出发,我至今依然在上海图书馆积极倡导并身体力行地做好古籍编目工作。我相信,等到将来上海图书馆的古籍基础整理工作完成以后,若有条件定下心来结合整理编目所获版本素材,做更加细致深入的专门研究,我对版本学的认知一定会更加深刻。

(全文有删节)