虚拟现实技术对老年性痴呆患者干预效果的Meta分析

陈云静 韩梦景 刘荣梅 毕立雄※ 傅映平 包瑞芳

作者单位:1.云南中医药大学护理学院 650500 2.云南省中医医院脑病科 650021

据WHO预测2030年全球老年性痴呆患者总数将达到7560万[1]。老年性痴呆作为一种慢性退行性神经疾病,在普通人群中发病率约为0.3%,在60~65岁人群中患病率约为1%~2%,临床表现为发作性记忆和认知功能逐渐减退,随后出现语言和视觉空间技能的缺陷,同时伴随冷漠、抑郁等行为障碍和情绪障碍的症状[2~4]。老年性痴呆引起的健康问题已经成为亟待解决的公共卫生问题[4,5]。治疗该病临床常使用的药物为左旋多巴[6],但长期药物治疗对临床症状改善并不理想[7]。虚拟现实(virtual reality,VR)技术是一种非侵入性治疗方法[8],虚拟现实技术是利用计算机技术,借助外界的头盔或者眼镜(内置传感器)模拟产生三维空间的虚拟世界,让用户像在现实世界中一样,具有视觉、听觉与触觉的感受,能改善老年性痴呆患者的认知能力和生活质量[9]。与其他康复疗法相比,虚拟现实技术可实现人与虚拟环境的交互,根据用户的需求提供不同程度的沉浸感[10],为用户提供多感官参与、目标导向、可重复的训练,通过实施标准化和个性化的干预,实时反馈干预情况并进行调整[11]。国外相关研究已经证实虚拟现实技术对老年性痴呆患者的康复治疗具有积极影响,在既往文献综述[12,13]中也发现虚拟现实技术在改善老年性痴呆患者的生活质量方面疗效显著。然而,现阶段有关虚拟现实技术在老年性痴呆患者的应用中存在因试验设计方案不同、纳入的样本量少、综合评价文献的质量参差不齐等原因导致研究间得出的结论不一致。鉴于此,需要全面评价虚拟现实技术对老年性痴呆患者的疗效。本研究对有关虚拟现实技术在老年性痴呆患者中应用的随机对照试验进行Meta分析,以进一步探讨虚拟现实技术的干预效果。

1.资料与方法

1.1 文献纳入标准

① 研究设计:虚拟现实技术对老年性痴呆患者干预效果的随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)。②研究对象:年龄≥60岁,具有发作性记忆、行为活动能力及认知功能逐渐减退的症状,需要进行康复干预相关操作的人群。③干预措施:试验组接受虚拟现实技术训练,对照组采用常规康复治疗技术(包括物理疗法、作业疗法、文娱疗法等)、辅助治疗或是空白对照,两组接受相同的基础临床治疗。④结局指标:文本分析认知功能评分、自理能力评分及抑郁焦虑评分3个主要结局指标,其中认知功能评估主要使用简易智能精神状态检查量表(Mini-Mental State Examination,MMSE)和LOTCA-G认知功能评定量表;生活自理能力评估将日常生活能力评定barthel指数评估量表、日常生活能力量表(Activities dailyliving,ADL)、工具性日常生活活动能力量表(instrumental ADL,IADL)、阿尔茨海默病生命质量测评量表(QOL-AD)纳入其中;评估患者焦虑抑郁状态改善的指标包括汉密尔顿焦虑量表(Hamilton Anxiety Scale,HAMA)及汉密顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale,HAMD)。Meta分析纳入采用以上任一工具的文献。

1.2 文献排除标准

①重复发表的文献;②缺乏原始数据且通过各途径无法获得全文的文献;③研究设计不符合随机对照试验的文献。

1.3 文献检索策略

2名研究人员独立检索Web of Science、PubMed、Cochrane Library、EMBASE、中国生物医学数据库、维普数据库、万方医学数据库和中国知网,检索时限为自建库起至2023年6月1日。英文检索词:“Virtual Reality Immersion Therapy/Reality Therapy,Virtual/Virtual Reality Therapies/Therapy,Virtual Reality”“Alzheimer Dementias/Alzheimer’s Disease/Dementia,Alzheimer/Alzheimer Syndrome”“randomized controlled trial/controlled clinical trial/clinical trial/randomized/randomly/trial/groups ”。英文检索式以PubMed为例,具体见图1。

图1 PubMed检索策略

中文检索词:“老年性痴呆/阿尔茨海默症/阿尔茨海默病”“虚拟现实技术/虚拟现实/虚拟环境”。中文检索式以中国知网数据库为例:SU=(‘老年性痴呆’+‘阿尔茨海默症’+‘阿尔茨海默病’)AND SU=(‘虚拟现实技术’+‘虚拟现实’+‘虚拟环境’)。同时追溯纳入文献的参考文献,以免漏检。

1.4 数据提取

采用Endnote X9软件进行文献管理。由2名研究人员严格按照纳入与排除标准独立进行文献筛选,通过阅读文题、摘要及全文进行文献和信息提取,如有分歧则由两人协商讨论或咨询第3名研究人员,直到达成共识。提取信息包括:第一作者、发表时间、国家或地区、样本量(性别比例及平均年龄)、干预方案、结局指标及结论。

1.5 质量评价

根据Cochrane手册5.1.0推荐的文献质量评价标准手册评价纳入文献的质量,评价项目为:①随机序列的产生;②随机分配方案的隐藏;③盲研究对象及干预实施者;④盲结局评价者;⑤不完整结局数据;⑥选择性结局报告;⑦其他方面的偏倚来源。对每个项目用“是”“否”“不清楚”进行判断。满足所有标准,发生各种偏倚的可能性小的质量等级为A;部分满足标准,发生偏倚的可能性为中度的质量等级为B;完全不满足标准,发生偏倚的可能性高质量等级为C。

1.6 统计学方法

采用Review Manager5.4软件进行数据分析,若研究间无异质性(I2<50%),使用固定效应模型;若存在异质性(50%≤I2≤75%),使用随机效应模型;若存在较大异质性(I2>75%)采用敏感性分析以判断异质性来源。因本研究结局指标均为连续性变量,且各结局指标的评估工具有所不同,所以效应指标采用标准化均方差(standardised mean differences,SMD),95%CI为效应分析统计量。

2.结果

2.1 一般情况

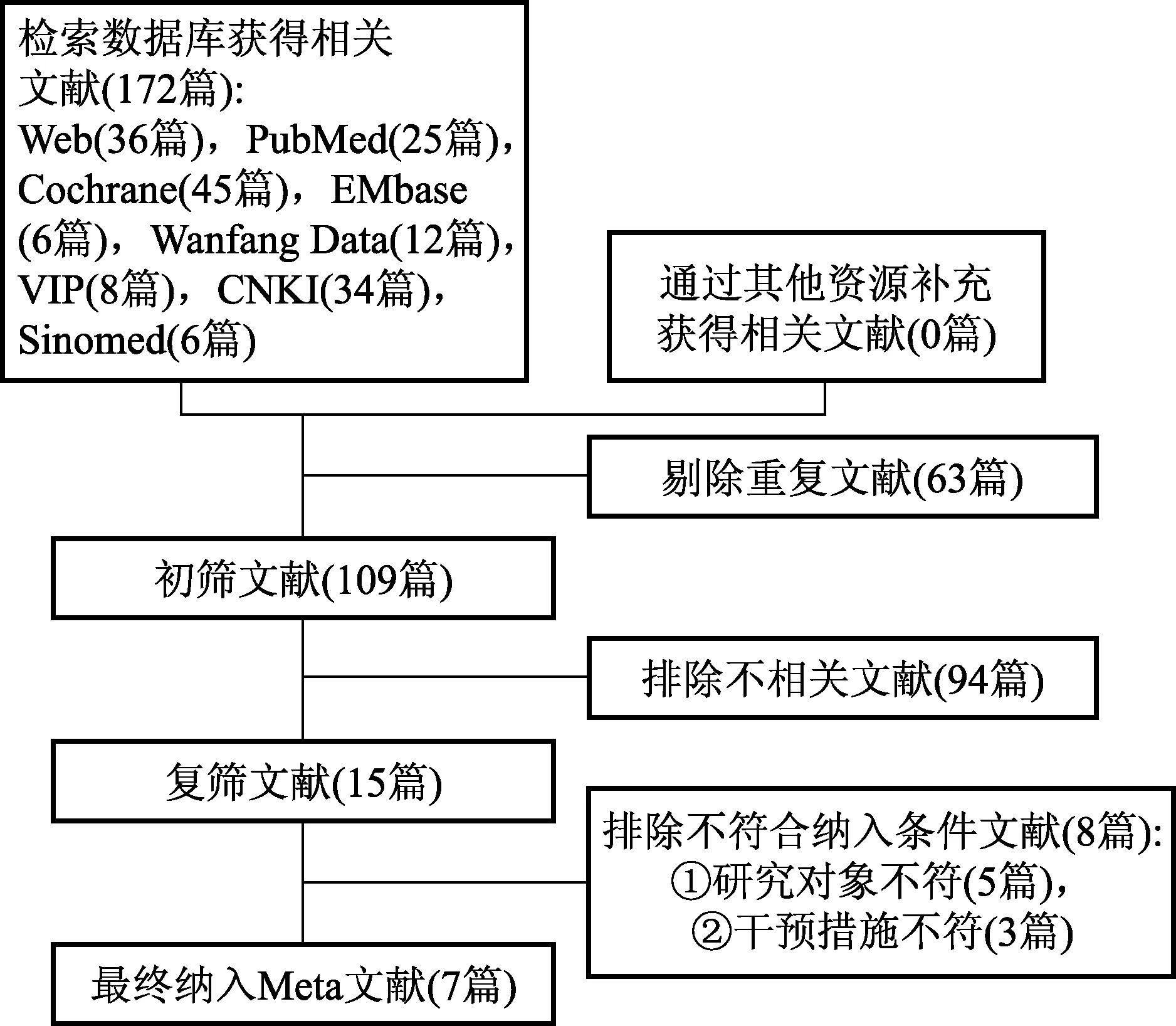

经检索得到172篇文献,初步去除重复文献63篇,进一步阅读题目和摘要,排除不相关文献94篇,初筛后获得文献15篇;通过阅读全文以及质量评价,最后共获得7篇文献,包括3篇英文文献和4篇中文文献(见图2)。

图2 文献筛选流程

2.2 纳入文献的基本特征

见表1。

表1 纳入文献的基本特征

2.3 质量评价

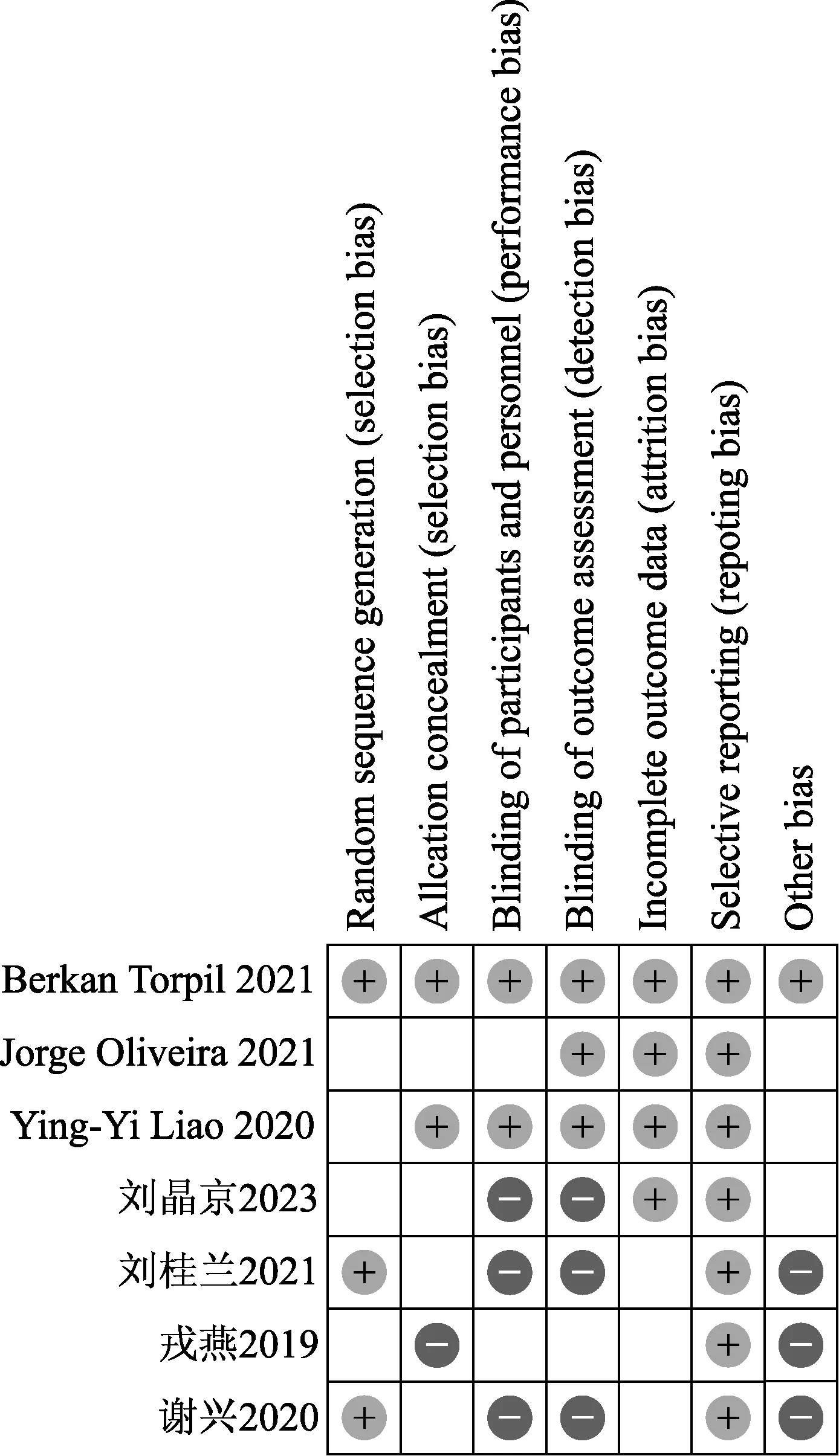

纳入的7篇RCT中6篇为B级,仅有1篇为A级(见表2、图3)。

表2 文献质量评价

图3 文献质量评价

2.4 Meta分析

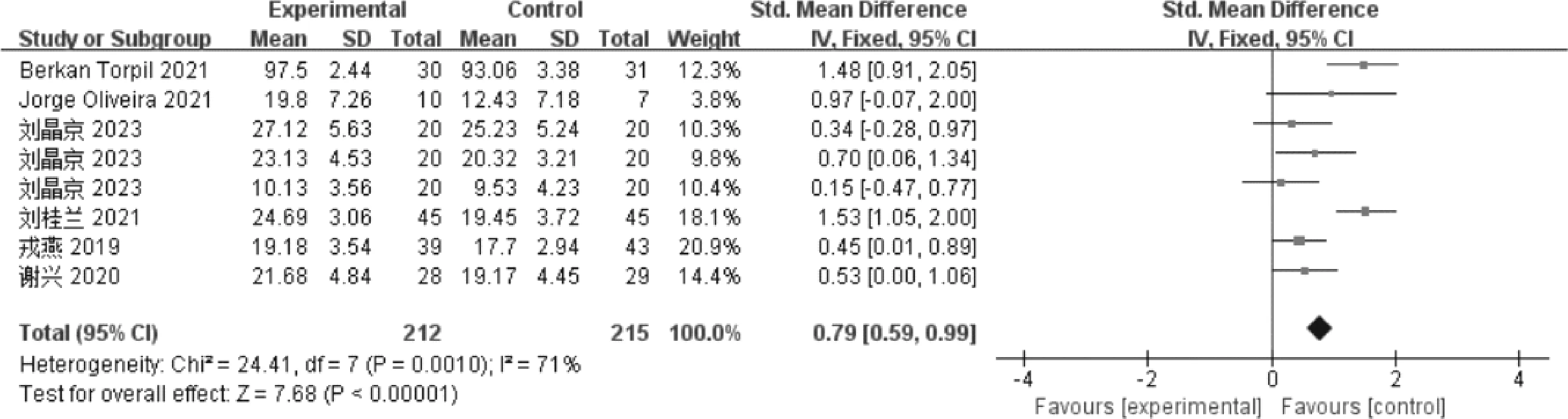

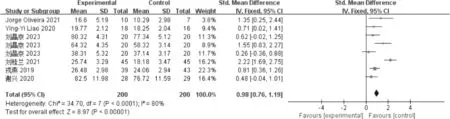

2.4.1 虚拟现实技术对认知功能的影响

有6项[14~18,20]研究对患者的认知功能改善进行分析(见图4),研究分别使用简易智力状态检查量表[14~17,20](Mini-Mental State Examination,MMSE)和LOTCA-G认知功能评定量表[18]对痴呆患者的认知功能进行评估,共计427例患者,研究间存在异质性(I2=71%,P<0.01)。对纳入文献进行逐一剔除后,发现剔除刘桂兰等人[16]的研究后Meta分析数据显示无异质性(I2=0%,P<0.001,见图5),采用固定效应模型,虚拟现实干预组的认知功能较对照组更好(SMD=0.47,95%CI 0.23~0.71,P<0.001)。

图4 虚拟现实技术对认知功能的改善

图5 虚拟现实技术对认知功能的改善的敏感性分析1

2.4.2 虚拟现实技术对生活自理能力的影响

6项[14~17,19,20]研究对患者的生活自理能力进行分析,共计400例患者。研究存在异质性(I2=80%,P<0.001),因异质性较大而对数据进行敏感性分析,对纳入文献进行逐一剔除后,发现剔除刘桂兰等人[16]的研究后Meta分析数据显示异质性降低(I2=37%,P<0.001,见图6),采用固定效应模型,结果虚拟现实干预对老年性痴呆患者的干预效果与常规康复干预相比,其差异具有统计学意义,虚拟现实组的生活自理能力明显高于对照组(SMD=0.74,95%CI 0.50~0.97,P<0.001),见图7。

图6 虚拟现实技术对生活自理能力的改善

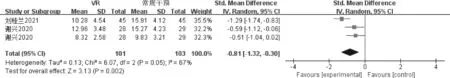

2.4.3 虚拟现实技术对抑郁焦虑状态的影响

有2项研究[14,16]用HAMD及HAMA量表来评估患者的焦虑抑郁状态,共计204例患者。研究间存在异质性(I2=67%,P<0.01),采用随机效应模型,虚拟现实干预组患者的抑郁焦虑程度较对照组更低(SMD=-0.81,95%CI -1.04~0.02,P<0.01),见图8。

图8 虚拟现实技术对焦虑抑郁评分的改善

2.5 敏感性分析

本研究因纳入文献不足10篇,故未作漏斗图。在虚拟现实技术对老年性痴呆患者认知功能影响的Meta分析中经敏感性分析中发现产生异质性较大的主要原因为刘桂兰等人[16]的研究;由于仅2篇文献[15,16]采用日常生活能力量表来评估老年性痴呆患者日常生活能力改善情况,故未作敏感性分析。敏感性分析结果显示,合并效应量未见明显变化,说明本研究Meta分析结果稳定。

3.讨论

3.1 纳入文献研究的偏倚风险来源

主要的偏倚风险来源于其他偏倚,有4项研究[14,15,18,19]没有提出明确的理由或证据支持将产生的偏倚,有1项研究[16]虽然明确组间基线具有可比性,但未给出干预前相关结局指标的数据。次要的偏倚风险来源与随机序列的产生方法及随机方案的分配隐藏。仅有2项研究[16,18]随机序列方法明确,2项研究[18,19]分配隐藏方案明确,其余研究的随机序列方法及分配方案隐藏不清楚。不排除个别纳入文献存在发表偏倚的可能。

3.2 效果评价

3.2.1 虚拟现实技术对认知功能改善的效果

6项研究[14~18,20]采发现经虚拟现实技术疗法干预后,老年性痴呆患者的简易精神状态检查量表评分有所改善,且与常规干预训练相比具有统计学意义。相关研究表明[13,21],虚拟技术可通过听觉、视觉刺激给患者带来真实体验,并且不受教育程度的影响,增加患者执行功能和稳定患者的临床状态,使脑源性神经生长因子增加,提高患者的认知功能。在干预时间上这5项研究有所不同,2项研究[15,16]采用虚拟现实技术持续干预4周,1项研究[20]干预2个月,3项研究[14,17,18]持续干预12周,对于干预时间不同所产生的疗效差异仍有待进一步探索。

3.2.2 虚拟现实技术对生活自理能力的干预效果

纳入文献中对生活自理能力评定的结局指标形式多样,有2项研究[19,20]采用工具性日常生活能力量表(IADL),有2项研究[14,18]采用日常生活能力评定barthel指数评估量表,有1项[15]研究采用阿尔茨海默病生命质量测评量表(QOL-AD)。本研究将涉及对生活自理能力评估的文献纳入Meta分析,虽然结果显示干预组与对照组相比具有统计学意义,表明虚拟现实技术能够有效改善老年性痴呆患者的生活自理能力,但由于测量指标不同而造成的偏倚有待具体分析。

3.2.3 虚拟现实技术对焦虑抑郁状态的干预效果

纳入文献中有2项研究[14,16]对老年性痴呆患者的焦虑抑郁状态进行分析,其中谢兴[14]等人的研究采用了HAMD及HAMA两个结局指标进行评估,并指出运用沉浸式虚拟现实技术对老年性痴呆患者进行干预,干预后观察组HAMD及HAMA得分均低于干预前及对照组(P<0.05)。刘桂兰[16]等人仅采用HAMD量表评估患者的抑郁状态,认为虚拟现实技术的认知训练提供了独特的认知训练媒介,组织虚拟现实线上不同患者之间组队游览或通关,增进交流,使患者对虚拟现实的体验更感兴趣、更舒适,提高患者依从性和安全感,改善疲劳、焦虑等不良精神或心理状况,结果显示干预组患者HAMD评分明显低于对照组(P<0.05)。两项研究的Meta分析结果,干预组与对照组相比具有统计学差异,也提示虚拟现实技术对改善患者焦虑抑郁状态具有良好效果。

3.3 本研究的局限性

本研究只检索了公开发表的中英文文献,可能存在文献检索不全的情况。纳入的7项研究中,6篇文献的质量评价为B级,仅有1篇文献质量评价为A级。各项研究虚拟现实技术的实施方法、干预频率、结局指标、测量时间存在不同,均可能会导致研究结果存在异质性。因仅纳入7项研究,故未绘制漏斗图,可能存在发表偏倚。

4.小结

虚拟现实技术作为一项与时俱进的新技术,随着科学技术的发展被广泛运用于各大领域。在医学领域,各种基于虚拟现实理论的专业技术平台和治疗方案正处于持续的开发和研究之中。由于虚拟现实技术需要特殊的设备及操作系统,要求开展此项技术的场所条件具备较强的经济实力,故该技术的推广运用仍受限制。相比于其他物理疗法,虚拟现实技术疗法能够减轻患者的痛苦,提高患者兴趣及依从性,操作简便,所需人力少且可用于远程康复治疗。通过Meta分析将虚拟现实技术疗法对老年性痴呆患者的干预效果进行合并分析,能够通过增大样本量减少随机误差,提高虚拟现实技术对老年性痴呆患者干预效果的论证强度,以得出更具效力的结论,为临床研究提供科学指导。未来的临床研究应扩大样本量,减小异质性,对不同时长的虚拟现实技术干预进行对照研究,统一结局指标的测量工具,并对长期结局指标进行测量,进一步验证其对老年性痴呆患者生活质量、认知功能及心理状态的影响。