设计与理性:人工智能设计的美学反思

■ 陶 锋 梁正平

人工智能与设计的结合是设计领域的一次范式转移,引起了设计基础、设计对象、设计方法的全面变革。凭借强大的功能,人工智能极大地节约了设计成本,提高了作图效率,与此同时,也导致了同质化的设计品大量涌现、设计质量良莠不齐等诸多问题。如前几年Adobe发布了基于深度学习的Adobe Sensei平台,为其软件家族中的各种产品提供了人工智能(AI)技术支持,帮助设计师解决在媒体素材创意过程中面临的一系列问题,但同时也造成了艺术创意的同质化与设计品的精神缺失。而最新的Midjourney和Dalle-E所设计的图片已经被应用于广告设计之中了。人工智能设计引起了人们的普遍焦虑:人工智能设计能否真正取代人类设计?在人工智能飞速发展的时代,如何协调设计师与人工智能的关系?而这些问题的背后,还隐藏着更为普遍的设计哲学问题,即设计与理性的关系:人们是否已经进入到了设计理性时代,设计理性对于人类未来的发展有何意义?

在回答问题之前,我们首先要简要说明一下“人工智能”与“人工智能美学”的概念。一般认为,人工智能是模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的现代化技术形式。其可以分为强人工智能与弱人工智能,前者需要有跨领域交互能力,通过自我学习的方式解决不同领域内的问题,也就是说真正具有智能。由于技术限制,当前的人工智能属于弱人工智能,也称“限制领域人工智能”或“应用型人工智能”,指专注并解决特定领域问题的人工智能。[1]参见薛志荣:《AI改变设计:人工智能时代的设计师生存手册》,北京:清华大学出版社,2019年,第46页。人工智能运用于艺术和设计领域,产生了一种不同于人类传统艺术设计的新型艺术形式,我们亟需从美学的角度对人工智能艺术设计进行反思,这催生了“人工智能美学”这一新的研究方向。[2]参见陶锋:《人工智能美学如何可能》,《文艺争鸣》2018年第5期,第78—85页。从美学视角研究人工智能设计,既要关注人工智能给人类传统设计带来的变革,又要强调人类设计的独特性与不可替代性。下面,笔者将以人工智能设计为线索,探讨其发展过程与内涵界定,从美学的视角对人工智能设计进行反思。

一、人工智能设计概述

“设计”(Design)一词与“艺术”“美学”这些词汇一样,其含义极为复杂、内涵外延不断流变。英文的Design一词最初源自于15世纪的意大利语Disegno,狭义的解释是“描绘”,广义的disegno指的是“艺术家心中的创作理念”。在18世纪之前,设计一词都被等同于艺术设计。[3]参见诸葛铠:《设计艺术学十讲》,济南:山东美术出版社,2009年,第6页。而到了工业时代,设计随着技术的普遍应用而逐渐被泛化到整个社会生活中,“设计”成为了人类社会生产生活中的一种方式,包括建筑设计、工业设计、园林设计等,人们逐渐发现设计与人类生活是密不可分的。

图1 科恩使用绘画程序“AARON”创作的图片(图片来源:computerhistory.org)

《大英词典》(The Britannica Dictionary)中对Design的定义主要包括:1. 计划和决定(正在建造或创建的东西):创建计划、图纸等,显示(某物)将如何被制造出来;2. 为特定的用途或目的计划和制造(某物);3. 想(某事,如计划):在脑海中计划(某事)。[1]参见https://www.britannica.com/dictionary/design.这种定义实际上已经完全超过了某种艺术或生产门类来谈论设计,而是将设计与人类的行为、方法和思考联系起来,是人类最重要的实践方式之一。正如柳冠中所说:“‘设计’应被认为是有关人类自身生存发展的‘本体论’‘认识论’和‘方法论’。”[2]柳冠中:“序言”,[美]约翰·赫斯科特:《设计,无处不在》,丁珏译,南京:译林出版社,2013年,第5页。著名人工智能学者司马贺(H.A.Simon)在《设计科学:创造人造物的学问》一文中认为:“从某种意义上说,每一种人类行动,只要是意在改变现状,使之变得完美,这种行动就是设计性的。”[3][美]赫伯特·A.西蒙:《设计科学:创造人造物的学问》,[法]马克·第亚尼编著:《非物质社会——后工业世界的设计、文化与技术》,滕守尧译,成都:四川人民出版社,1998年,第106页。概言之,凡是意在改变现状的活动,就是一种设计性活动。广义而言,设计是人类自我意识的彰显,是人在满足基本生理需求后的一种高级冲动,人类通过个体意识去有目的地改造和创造对象。设计具有一种超前的时间维度,即它总是一种预先谋划的实践活动。艺术设计也并非只是一种艺术的门类,它渗透于生活的方方面面,凡是通过形象而能引发感官愉悦的一切人工物,都融入了艺术设计元素。

工业革命后,设计与生产相分离,成为一个独立的、专业化的领域,为设计与科技最新成果相融合提供了可能。20世纪中后期,计算机技术的快速发展改变了传统设计方式,开拓了新的设计领域。20世纪末,随着人工智能技术的突飞猛进,设计与人工智能相结合,产生了人工智能设计这一全新领域。人工智能设计打破了传统的人类是设计主体的固有思维,在设计生成过程中也有重大突破,使得传统设计定义面临着新的挑战。

人工智能设计中最先发展起来的是人工智能艺术设计,其前身则是计算机与多媒体设计。1952年,拉珀斯基(B. Laposky)就用示波器创作了名为《电子抽象》(Electronic Abstractions)的画作,使科学与艺术的结合成为可能。20世纪70年代,随着计算机制图、色彩还原、计算机显像等技术的发展,计算机越来越多地被用于设计、建筑等领域中。而人机交互设置如绘图板(sketchpad)、鼠标的发明,使得电脑设计成为了可能。阿尔斯勒本(K. Alsleben)和帕索(C. Passow)在1960年第一次使用计算机绘图。美国艺术家科恩(H. Cohen)发明的绘画程序“AARON”,通过计算机算法实现创意过程和绘画程序形式化。在人工智能设计中,计算机不只是艺术家手中的设计工具,而成了具有独立和半独立性的代理主体(Agent)。

进入21世纪,基于机器学习技术的新一代人工智能助推了人工智能设计的普及。人工智能实现了设立流程的空前简化和设计效率的飞速提高。2014年,Flipboard开发了一款名叫Duplo的页面布局引擎,它通过模块化和网络系统快速把内容放入各种尺寸的几千种页面中,解决不同屏幕尺寸下的排版问题。2017年,日本 Preferred Networks 公司开发的上色神器Paintschainer,只要上传线稿就可实现自动上色,除了上色功能外,还能将草稿纸上的线稿一键转变为电子线稿。人工智能设计极大地提高了设计效率,减轻了设计师的负担,优化了顾客体验,是人工智能介入创意领域的急先锋。而2022年开始流行的文图转换功能和大语言模型则真正地让设计师体会到了人工智能在艺术设计上的突破,甚至有些设计师和商家已经开始在借鉴或者使用人工智能设计的图片了。

图2 Midjourney程序设计的产品图片(图片来源于网络)

综上,我们可以为人工智能设计(Artificial Intelligence Design)作一个初步的定义:人工智能设计是一种将人工智能技术运用于设计的全新设计方式,主要指的是人工智能程序可以自动或者半自动地生成设计类产品的过程。相关美学研究包括:1. 对人工智能技术在设计领域的应用的美学研究;2. 对人工智能技术设计作品的鉴赏、批评;3. 从人工智能设计来看传统人类设计的一些基础问题并进行反思。人工智能设计作为人工智能与艺术设计的跨学科研究,涉及人工智能、神经科学、设计学、社会学、艺术学和美学等多个领域。人工智能艺术设计是人工智能设计中具有代表性的门类。

人工智能自动设计,指的是人类只给予程序以初始命令或者有限的提示词,然后人工智能生成设计作品即为最终成品,现在的Midjourney 和Dalle-2、Stable Diffusion 程序都可以实现。美国版权局主任帕尔穆特(S. Perlmutter)指出,如果人类在作品生成中仅仅使用文字描述或提示,将不受版权保护[1]参见K.Quach, AI-generated art can be copyrighted,say US officials-with a catch, 2023-3-16, https://www.theregister.com/2023/03/16/ai_art_copyright_usco/?td=rt-3a.,这意味着艺术设计的主要生成工作实际上是由人工智能所完成。笔者认为,这种人工智能全自动生成作品,使得人工智能可以完全替代人类设计师,而且这种生成是一种文化工业产品,缺乏真正的独创性和个性。而人工智能半自动生成作品,则意味着人类在设计生成中应该扮演重要角色甚至是主导地位,人工智能程序只是其设计中的重要工具。这意味着人和人工智能是艺术创作行为中的合作者,而非竞争者。

目前来看,人工智能技术的自动生成部分占比越来越多,但是其基本创意仍然主要是由人类提出并实施的,即以人工智能半自动生成设计为主。人工智能在产品设计、互联网设计、平面设计、文娱设计、空间设计、时装设计等多方面得到了广泛应用,其设计的过程主要分为三个步骤:首先,设计师将其设计意图通过各种手段传递给人工智能(图像、文字、代码等);其次,人工智能对云端或设备内部存储的大数据,借助深度神经网络等功能进行分析演算,发现普遍存在于数据中心的关系与规律,输出计算得出的一系列最优结果;最后,设计师结合系统反馈,对结果进行筛选、调整、组合,确定最终方案,形成一套人—机—人的交互模式,除此之外,还有机—人(专家)—机的交互模式。(见图3)

图3 人工智能设计核心原理(以阿里鹿班系统为例)

与传统的人类设计相比,人工智能设计(以视觉传达设计为例)具有如下优势:1. 流程标准化与自动化。无需使用者亲自构思,只需输入相关信息,人工智能就可结合内部大数据生成相应模板。例如微软公司推出的PPT自动排版功能,输入文字与图片,系统根据算法自动生成符合视觉美观标准的图文组合。2. 实时性与高效率。人工智能生成图片的时间非常快,Stable Diffusion程序根据提示词生成四张原创图片只要不到10秒时间。阿里巴巴智能设计实验室推出的阿里鹿班系统,只需用图片及商品简介,选择商品信息,系统可在几秒之内生成不同风格的商品主图。在一个竞速时代中,实时与高效是智能工业生产的最大优势。同时,实时性还意味着原作与复本的差距被抹平,复本即原作。3.定制化。人工智能设计系统可以根据提示词生成图片,还设置了各种参数供用户进行微调,有些程序还会预设各种模板供客户选择,可以做到定制化生产。4. 高仿真。人工智能设计的产品能达到甚至超过人类普通设计师的水平,看不到明显的机械化痕迹。5. 量产化。人工智能不仅可以高效,还可以无限制地生成图片,其批量生产的不再是复制品,而是原创作品了。

图4 Stable Diffusion程序根据笔者输入的提示词生成的图片(提示词为“L.Wittgenstein in a steel apron contemplates an image of the soul.”)

这些优点说明,人工智能设计已经进入到了一种智能工业化生产阶段。在设计工业体系中,大部分可重复性的工作和流程都可以被人工智能替代,人们可以从一种被动的、复制性的工作中解脱出来,从而只从事控制性和创意性环节的工作。

根据人工智能技术发展水平,人工智能设计可分为三个阶段:1. 模式化设计阶段:此时的人工智能自动化水平不高,是在开发者设计好的模块中进行局部的工作,如辅助画图、上色、后期渲染等,人工智能只是算作一个高级的画笔。2. 模拟化设计阶段:此时的人工智能通过大量学习人类设计作品来模仿人类设计工作,能独立设计出与人类相似的作品。在此阶段,人工智能应用了深度学习、生成对抗网络甚至大语言模型等算法,可以进行文生图(text-to-image)或者图生图模式了。目前大部分图片生成人工智能如Midjourney、Stable Diffusion、Dalle-2都 是这种模拟化设计。但是这种设计仍然需要人们恰当地输入提示词以及整合应用,而这种需求甚至催生出了“提示词工程师”(prompt engineer)这一新的职业。如果想改变风格可能就需要研发出新的人工智能程序了。3. 独立设计阶段。这是一种设想的人工智能设计高级阶段。人工智能具有相当的自主性,在情感计算、交互能力等技术高度发达之后,人工智能可以主动设计出各种不同风格、匹配不同需求和场景的作品,不但可以满足人们的日常生活需求,甚至可能引领新的艺术设计风潮。

当下的人工智能仍处在前两个阶段,人工智能仅仅按照人类命令,进行图文编排、风格置换、方案选择等程式化操作,在很大程度上代替了可重复性工作:包括体力和脑力层面的可重复性工作。但是,人工智能设计存在固有的缺陷,首先,自主性与情感的缺失决定了人工智能设计系统生成作品的本质问题——平均化、程式化,缺乏真正的创意与情感。由于人工智能程序的机制及其所学习的图片的不同,其生成的图片也具有一定的模式化倾向,比如Midjourney和Stable Diffusion生产的图片有明显不同的“风格”。这种固定的风格也会导致其设计作品的平庸化和模式化。目前人工智能图片生成的元机制是数学概率统计,如文生图模式的核心是统计词频和像素的分布规律,这和人类的设计机制是完全不同的。在情感方面,人类艺术设计中都会蕴含情感,即所谓的有温度的设计、人性化的设计。而人工智能程序中,即使那些添加了“情感计算”模式的生成,其所谓的情感也都是通过表征的计算来生成的,并非是真正的情感。

其次,人工智能设计目前还处于模拟阶段,程序不具有真正的创新能力,无法理解设计文化。艺术设计和艺术一样,都需要不断地推陈出新,1880年开始的新艺术运动就是在工艺美术和设计艺术领域中率先提出的。目前的人工智能只是对已有的人类设计作品进行学习并模仿,它无法进行一种范式型创新,即它不能突破已有的设计艺术范式,建立起新的、具有可延续性的范式。这主要是因为人工智能无法全面把握设计的历史与走向,无法建立起艺术设计的问题意识,不能像人一样理解设计文化。

当然,上述的缺陷并不能完全否定人工智能设计的价值。设计不等同于欣赏型艺术:后者侧重个体精神的表达,而设计需要满足市场和个人需求。欣赏型艺术是超越功利的精神遨游,而设计则与实用性具有亲缘关系,以满足人类精神/物质需求为目标。欣赏型艺术因其个性化、先锋化表达的形式可能无法被大众理解,而设计则要求普遍的可理解性。相较于欣赏型艺术,具有商业性与实用性的设计是人工智能应用的最佳选择,既无需担心削减作品的人文内涵,又可节约成本、提高效率,实现商业价值的最大化。

二、人工智能设计的美学反思

(一)人机之维:对抗与共生

人工智能时代,交互设计的流行与普及带来了人机关系的全面转变。在传统的设计中,设计师在设计中居于核心地位,而在交互设计中,设计师与人工智能系统则处于一种协作关系之中,程序根据设计师的意图,结合自身存储的大量数据,挖掘有用的数据关系,提供可选择的设计方案。

人与机器的关系是工业时代以来思想家们讨论的重点话题。从最初的人机对立到现在的人机合作以及未来的人机结合,机器在人机关系中的角色越来越重要,也越来越积极。学者们甚至认为,在未来,机器将融入人的身体,成为人的一部分。未来学家库兹韦尔(Ray Kurzweil)预言,数码新皮质将极大扩展人脑的存储空间,“就像如今我们每个人都在云端拥有自己的数据库一样,我们也可拥有存储在云端的新皮质扩展器”[1][美]雷·库兹韦尔:《人工智能的未来》,盛杨燕译,杭州:浙江人民出版社,2016年,第121—122页。。罗斯布拉特(Martine Rothblatt)认为人工智能将成为人类的“二重身”,届时人类不仅拥有基于血肉之躯的生物性人格,还具有基于思维文件的软件化人格。[2]参见[美]玛蒂娜·罗斯布拉特:《虚拟人:人类新物种》,郭雪译,杭州:浙江人民出版社,2016年,第37页。人机结合是一个循序渐进的过程,由外部结合走向内部结合,由体能辅助走向智能辅助和情感辅助,由义肢走向“义脑”。马克思在分析大工业机器时代时,提出了“机器体系”会将人类异化成工具,使之成为机器中的一部分。[3]参见[德]马克思:《资本论》,《马克思恩格斯文集》第五卷,北京:人民出版社,2009年,第486页。而在人工智能时代,我们看到,这种机器体系不再是冷冰冰的框架式结构,而是变成了一种无形的、虚拟的体系,利用网络与整个社会嵌合起来。从全人类层面来说,社会成为了巨型的“赛博利维坦”,例如全面建设的网络、物联网和智慧城市;从个人来说,人们逐渐与机器嵌合成了生物机器人或者机器生物人,如人对手机和电子用品的依赖,以及脑机借口、虚拟人技术的发展等。因此,我们很难预测人机结合会将人类引向何方,也很难界定人机发展的界限、智能技术发展的界限。

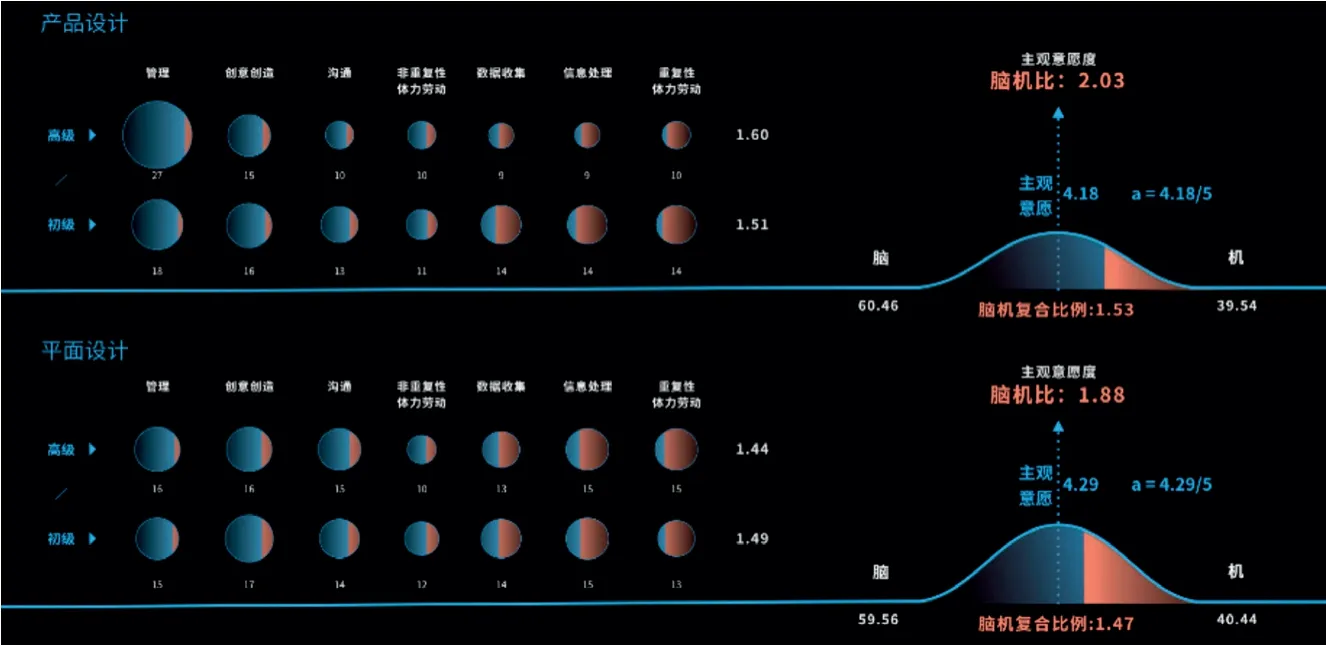

从某种程度上来说,人工智能艺术设计可以给我们提供一种人机结合的范例和实验。一方面,人工智能设计需要人类设计师与机器(程序)共同完成,其生成的作品很难说是由谁主导的。这体现了人机结合的积极方面。另一方面,人机结合的结果是好是坏,是否将异化人、控制人,我们可以先在艺术领域(包括艺术设计)中来进行实验。例如在人与机器的关系上,我们可以借鉴“行动者网络”(actor networks)理论。巴黎学派认为,任何事物包括人、工具、物体都可以成为行动中的行动者[4]参 见J. Law, “Actor Network Theory and Material Semiotics,” B.S.Turner, ed., The New Blackwell Companion to Social Theory, Malden: Blackwell,2009, p.141.,它们相互依存又相互影响。在整个行动者网络中,没有绝对的主体。[5]参见Bruno Latour, Pandora’s hope: essays on the reality of science studies, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999, p.180.人工智能设计也是如此,我们现在很难说人工智能设计中谁是真正的主体,是程序的研发者,还是人类设计师,抑或是人工智能程序本身。现在学界提出了“脑机比”的概念来试图描述人与机器协同工作的关系。脑机比衡量人类在一件事情中的掌控程度,可以作为对工作性质的判断标准。脑机比低代表设计师价值低,工作可复制性大;反之,脑机比高代表工作具有难度和挑战性,要求想象力和创新力,需要设计师的深度参与。脑机比概念刻画了人脑与机器的共生关系,无论设计中的哪一方,都无法达到100%的“纯脑”或“纯机”,设计需要人机的相互配合、共同参与。因此,国际电气和电子工程师协会(IEEE)和MIT实验室(Media Lab)共同成立了“延展智能协会”(XI),该协会认为,我们不应该以主导者的身份控制系统,而应该以成员的身份参与系统。[1]参见范凌:《从无限运算力到无限想象力:设计人工智能概览》, 上海:同济大学出版社,2019年,第19—20页。

图5 不同类型设计脑机比情况示意图(图片来源:同济大学设计人工智能实验室)

人工智能介入设计意义深远,这不仅是设计方式的一次变革,更对传统的人类中心主义思维模式造成巨大的冲击。人类中心主义认为,人是一切存在者关系的中心,人凌驾于万物之上,对客体具有绝对权威、支配力和统治力,“人成为那种存在者,一切存在者以其存在方式和真理方式把自身建立在这种存在者之上。人成为存在者本身的关系中心”[2][德]海德格尔:《世界图像的时代》,海德格尔著、孙周兴选编:《海德格尔选集》下,上海:生活·读书·新知上海三联书店,1996年,第879页。。这种人类中心思想导致了人与对象的主客对立甚至是主奴对立。人工智能设计发展出来的延展智能和交互智能成为了打破这种传统的人机对立关系的契机之一。人机关系由控制变为协作,无形中实现了对人类绝对主体性的消解,但这并不意味着否定人的价值,而是从一个新的角度理解“何为人”。

我们期望建设的是人机结合的高级形态,即人与机器共生。这种新型的人机关系意味着人和机器不应该是互相对抗的,人和机器孰为“主体”的问题也随着主体概念被解构而消解。现代哲学家如阿多诺、杜夫海纳、巴尔特等人的思想中蕴含着反人类主体的倾向,他们认为,人类的绝对主体性和主客两极化需要被消解。[3]参见陶锋:《代理、模拟与技艺:人工智能文艺生产的哲学阐释》,《哲学研究》2023年第3期,第58—59页。在人工智能设计中,“人在环路中”和“机器在环路中”是两种典型的运作模式,前者以机器为中心,在机器决策中加入专家(人)的反馈,后者以人为中心,机器依照人的目的意图执行操作。无论哪种方式,都意味着人类与智能科技的融合协作,正在模糊和消除“中心”与“边缘”的差异。如同思想家阿多诺(T.Adorno)语境中的“星座”(【德】Konstellation)状态——主体和客体形成一种全新的伙伴关系,任何一个个体都不具有对整体的支配力量,彼此之间地位平等,处于相互联系、彼此依存的场域中。[1]参见Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, Band 6: Negative Dialektik, Hrsg. R.Tiedemann, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970, p.43-45.人机关系中如果人和机器仅仅互为工具,那么人也可能被工具化、机器化。人机交互设计提供的不仅仅是实用性、技术性功能,还提供了超越实用性的艺术维度,正是这种艺术功能为人—机互助融合提供了和谐基础,防止人类被工具化。如果我们将人工物纳入到世界万物的体系之中,人对待机器如同对待自然客体,那么中国古代的“天人合一”观念在人工智能时代就有了新的内涵,自然世界—人工物世界—人类世界也应该和谐共生。后人类思想家布拉伊多蒂提出“自然—文化连续性”(nature-culture continuum)[2]Rosi Braidotti, The Posthuma, Cambridge: Polity Press,2013, p.3.,这种连续自然和文化的中间体可以由人工物来充当。人工物世界已然是自然世界与人类世界的中介,但是这种中介不应该起到一种隔绝作用,即将人和自然分开,甚至将人包裹在信息和感知茧房中。这种中介应该是起到调节和融合作用,如技术哲学家维贝克(Peter-Paul Verbeek)所说的,“技术物积极主动地共塑着人在其世界的方式:人的知觉和行动、体验和存在”[3]Peter-Paul Verbeek, Moralizing Technology:Understanding and Designing the Morality of Things,Chicago: The University of Chicago Press, 2011, p.8.。人工物和技术应该帮助人们更好地认识现实世界、自然世界,更好地改善人类生活以及人与自然的关系。以人工智能设计为例,人们不应该过度发展人工智能自主化设计,将人类所有的设计都交给机器去完成。人们应该借助人工智能设计去简化设计流程、提升设计质量。应该提倡人工智能设计技术的免费开源,减少无谓的研发费用和算力成本,将人工智能设计定位为人类设计的一个资源库和整合器,而不是简单地使用其作品,或作为廉价的人类设计替代品。

(二)设计民主化之思:自由与限制之间

技术对艺术的重大影响并不是第一次发生,早在一百多年前,思想家本雅明(W.Benjamin)就提到了“技术可复制时代的艺术品”[4]Walter Benjamin, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,” Dritte Fassung, Walter Benjamin Gesammelte Schriften,Band I.1, Hrsg. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main: Suhrkamp,1991, pp.471-508.,本雅明看到了机械复制给艺术带来的解放力量,但是却忽视了技术工业化的控制性后果。阿多诺将这种工业化称作“文化工业”,他认为,“就艺术迎合现存的社会需求的程度而言,艺术在最大程度上已经变成了一种利益驱动的商业”[1]Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, Band 7:Ästhetische Theorie, Hrsg. R.Tiedemann, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2016, p.34.,艺术的使命与价值在资本主义社会中发生异变。文化工业由上而下,将巧妙包装过的意识形态施加给大众,自以为的个性实际上是一种被消费潮流裹挟的“伪个体主义”。自下而上的个人设计与自上而下的官方设计形成一种对抗的张力结构,双方不存在绝对的支配地位。

在人工智能时代,这种技术带来的自由与限制的矛盾再一次凸显。人工智能设计普及的重要作用之一,就是以科技为媒介实现了设计中主体地位的转变。媒介深刻影响着我们看待世界的方式,重塑人类的世界观。因此,设计媒介的转化不仅是一次手段的革新,更是设计史上的一次范式转移。人工智能打破了原有技术的限制,充分调动了消费者的能动性,推动了设计的民主化。消费者越来越多地参与进设计的过程之中,设计不只是设计师的个人行为,逐渐发展成为一种群体的多向度交互性活动,活动内含设计师、消费者与人工智能的两两交互。多主体、多向度的交互使设计成为一种无中心的网状结构。设计权力的非中心化导致了消费者的角色发生转变,从受众变成设计师,人类可以将自己的审美趣味加之于设计对象,使之承载个体的审美品味与价值偏好。例如,一款人工智能商标设计系统Tailor Brands可以根据使用者的偏好来生成个人名片,提供多种风格供消费者选择;Khroma则是一款色彩组合生成器,可以生成独具个性的色彩搭配模板。类似于这样的人工智能系统数不胜数,它们的出现使消费者不再需要设计师,直接介入设计流程。个体能动性的增强使得消费者可以不再受设计行业的直接限制,借助科技赋能,消费者拥有了空前的自主性。这种个性化的“自我设计”是消费者自我形象的确证、自我价值的认可、自我性格的彰显。正如塔芬·奥雷尔(Tufan Orel)提出的“自我—时尚”行为,“这样一些行为并不寻求铸造一个原型的人格。相反,它们是通过在我们自己身上做实验和研究,而制造或建构我们的人生”[2][英]塔芬·奥雷尔:《“自我时尚”技术》,[法]马克·第亚尼编著:《非物质社会——后工业世界的设计、文化与技术》,滕守尧译,成都:四川人民出版社,1998年,第77页。。在个性化趋势的主导下,自下而上的个体化设计(个人主导)将与自上而下的规模化设计(商家主导)相抗衡,个体性的诉求得到重视,人们在消费中不单单获取使用价值,更在选择与创造中发现自身。人工智能设计可以使得“人人都是设计师”,在一定程度上提升了人们的设计参与度,这种设计理念的普适化,可以引导人们更多地关注生活和艺术。

在设计民主化的背景下,设计品的内涵发生转变,与设计对象普遍文化意义减退相伴而来的是个性化的充分张扬。设计品不再彰显着一定文化、时代、区域特色,不再是具有普遍意义的文化符号,它越来越成为一种具有技术维度的私人符号。人工智能设计的普及使消费者获得了一定的创造权利,设计的私人性进一步增强。但是同时,这种创造性也是有限的,它不再受限于人类设计师,而是受限于人类工程师,设计的私人性也局限于各种参数的搭配上。设计对象中普遍性要素的缺失和精英意识的淡化是否会引发一种设计上的“民粹主义”和“技术中心主义”?当设计仅成为一个私人化的参数调整,成为一种技术游戏,是否将导致其价值的衰微?这值得我们深思。

从设计的消费者来看,表面上消费者拥有空前的自由,能随心所欲地设计与选择产品,实际上,这种自由极其有限,人们的选择被禁锢在原型和技术的框架之中。奥雷尔指出,一方面,消费者希望成为自己趣味的主人,另一方面,他们的思想又被一定时期的趣味、风格所左右,这就产生了自由与约束之间的矛盾。消费者“不再创造或发明一个人自己的个性,而是顺应或选择一个市场所提供的原型的个性”[1][英]塔芬·奥雷尔:《“自我时尚”技术》,[法]马克·第亚尼编著:《非物质社会——后工业世界的设计、文化与技术》,滕守尧译,成都:四川人民出版社,1998年,第69—70页。。我们难以确证我们选择的究竟是我们真实的需要,还是社会潜在的引导,我们在对象中看到的是真实的自己的面貌,还是文化为我们戴上的面具。设计源自理念,而理念早已被特定时期的意识形态所模塑。而人工智能生成设计,同样会陷入到一种意识形态预先决定的怪圈。这种预先决定至少在于三个方面:1. 人工智能需要学习借鉴大量的艺术设计作品,而其学习的作品会有明显的时代性,这种时代性就蕴含着意识形态。2. 人工智能设计作品需要考虑消费者的需求,如前所述,消费者的审美趣味和需求也会受到意识形态的影响。3. 人工智能设计技术开发者的文化和意识形态限制。例如,现代的年轻人可能更偏爱赛博风的设计,而赛博风本身就是一种技术意识形态的体现。而不少人工智能艺术和设计中就会预先提供这种赛博风格。因此,各种被意识形态化的风格预先提供给了消费者,实际上却导致消费者堕入了审美的“信息茧房”之中。

在人工智能艺术设计中,还可以看到资本通过技术对艺术的规训和整合。技术对艺术的规训和控制体现在技术试图将艺术变成必然性的,然而这并非只是工业时代的产物。古希腊思想家亚里士多德认为,技艺(Tekhnē)是必然与偶然的结合,艺术有偶然性,因为它制造的东西“可以存在、也可以不存在”,同时艺术又具有必然性,它“包括一种真实推理过程”。[2]Aristotle, “Ethica Nicomachea,” in Aristotle Works Vol.9, ed.,W.Ross, Oxford:At the Clarendon Press,1925, p.1140A.随着社会分工和时代发展,技艺慢慢分为技术和艺术。技术更重视实用性和应用性,这一点使得它需要抛弃传统的偶然性,寻求必然性。到了工业时代,技术与科学都被整合进了科技工业之中,科技工业生产需要可复制性和自动化[1]参见Bernard Stiegler, Technics and Time, 3: Cinematic Time and the Question of Malaise, Trans. Stephen Barker, Stanford: Stanford University Press, 2011, p.190.,因此,必然性和确定性成了其根本特征。而艺术仍然保留了“偶然性”与“必然性”的辩证关系。但是在工业化大生产趋势下,艺术也在慢慢地被现代科技所整合,艺术成了可以复制的、可以规模化生产的商品,即文化工业产品。如果说 “技术可复制时代的艺术品”是艺术第一次工业化整合的产物,那么人工智能在艺术领域的广泛应用就是艺术的第二次工业化整合,我们可以将之称作“智能文化工业”。这种整合与其说是艺术与技术的融合,毋宁说是技术对艺术的整合和规训。

艺术设计处在技术和艺术的中间地带,是两者未被截然区分的状态,它既保存了艺术的欣赏功能和精神性,其根本目的又是实用性的。因此,艺术设计从某种程度上也可以被看作是技术与艺术融合的一种典范。但是在人工智能强势介入艺术设计之后,艺术设计在朝向智能工业技术整合的方向发展。由于设计本身具有一定的规范性和实用性,所以其更容易被智能科技整合。因此,在人工智能艺术设计中,如何保留艺术的偶然性和精神性,防止艺术被技术彻底地算法化、必然化,如何最大限度地保持作品的自由性,在人工智能产物中凸显人类的价值,是人工智能设计领域亟需思考的问题。

(三)泛设计时代:设计理性的规范与反思

有学者认为,当代文化应该被定义为“设计的问题化”,因为,“设计既意味着当代社会生活物质基础的创造,又意味着对人类未来理想社会建设的规划和预见”[2]柳冠中:《苹果集:设计文化论》,哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1995年,“序言”,第1页。。当今的时代是设计的时代,小到衣食住行,大到社会生产,万事万物都打上了设计的烙印。在人工智能、虚拟现实、智慧城市等科技的加持下,人们不满足于设计物品,甚至开始设计智能、生命、城市甚至世界。这种全面化的设计意味着人们之间的交流更加全面,人类进入到一种更高的思考维度,人类的理性也从工具理性发展到一种新的理性形式——设计理性。

韦伯提出人类理性可以分为价值合理性和工具合理性(目的合理性),其中工具合理性指的是“通过对外界事物的情况和其他人的举止的期待,并利用这种期待作为‘条件’或者作为‘手段’,以期实现自己合乎理性所争取和考虑的作为成果的目的”[3][德]马克斯·韦伯:《经济与社会》(上卷),林荣远译,北京:商务印书馆,1997年,第56页。。这种理性后来发展成将任何人和事物都视作工具,成为了资本主义工业化时代最为主要的理性维度,因而受到了法兰克福学派猛烈的批判。该定义中的“期待”,与设计相似,都包含一种时间的维度,体现了人类思维的超现实性和预先性。由此,工具理性实际上已经蕴含了设计理性的萌芽,或者可以说,设计理性是工具理性发展的高级阶段。

然而,设计理性与之前的工具理性有着明显的不同:首先,工具理性的中心是资本,而设计理性除此之外,也非常重视人的需求。韦伯指出工具理性的实质是经济理性,即赢利,“赚钱是人生的最高目的,而不是满足物质生活需要的手段”[1][德]马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,袁志英译,上海:上海译文出版社,2019年,第29页。。在资本主义精神的支配下,赚取金钱、追求利润成为各行各业共同追求的目的。工具理性的核心在于目的的实现,而丝毫不关心在实现目的的过程中人的处境,人成了完成目的的工具,人被物奴役,造成了人的异化。而设计理性则在资本赢利的基础上,加入了人文精神和人本需求。设计的基础主体是人,评判标准也是由人所制定的。如今的全面化设计更是体现了人类对于世界全局的把握,标志着人类智慧和理性发展到高级阶段。其次,工具理性关注物的功能与实用价值,设计理性还关注物的审美价值。工具理性中,人将自己反映为实现目的的工具;在设计理性中,人将自己反映为完满的主体。席勒将人性发展分为三个阶段——感性冲动支配下的自然人格、形式冲动支配下的理性人格、感性与理性相调和的审美人格,“其他一切形式的意象都会分裂人……唯独美的意象使人成为整体”[2][德]席勒:《席勒经典美学文论》,范大灿等译,北京:生活·读书·新知三联书店,2015年,第370页。。唯有人在对象中发现美时,才能真正地摆脱动物性,获得人性的圆满,“只有当他在审美状态中把世界置身于他自己的身外或观赏世界时,他的人格才与世界分开”[3][德]弗里德里希·席勒:《审美教育书简》,冯至、范大灿译,上海:上海人民出版社,2003年,第203页。。艺术设计既体现了技术的实用性,又蕴含着艺术的精神性,其广泛应用于人类生活中,让生活中处处能见到美的踪影,使得“日常生活审美化”。这种美的归宿是为了改善人类的生活,建设更好的生活环境。最后,工具理性只考虑利益的增值,而设计理性中则隐含着“创新”之维度。设计理性蕴含着无中生有的创造,将精神附加于无生命的对象,给对象打上人类的烙印,在人化自然中彰显人的力量。

虽然设计理性将人从工具化的泥淖中暂时拯救出来,但是设计理性仍然基于经济理性和“人类中心主义”思维。设计理性本身具有两面性,若不加以制约,将导致自我意识的极度膨胀,以主体同一性思维统治万物,无视对象本然的合理性,盲目地使其符合人类的预期。2018年,基因编辑婴儿的出现,在世界范围内引起轩然大波。自从生命诞生以来,没有任何一种生物打破自身基因的限制,每一种生物演化都无条件地遵循着自然法则,人类此举意味着人类将成为生命的主宰和新的造物主。人类可以通过技术来改变生理性状、智力乃至感情。自然和生命失去了神圣性,成为可以被任意设计和改造的人工物。这会导致无法预料的伦理与社会问题。人工智能设计一方面体现了这种设计理性在智能和设计艺术上的应用,另一方面或许能通过智能机器对主体性的挑战来打消人类试图设计世界的野心。我们需要正确地引导和限制人工智能在人类创造性领域的应用,需要用艺术来引导技术,让设计理性走向更为和谐的审美理性。

三、余论

人工智能设计是时代发展的潮流,引发了关于设计创作、人类理性、人机关系乃至整个人类理解方式的变革。面对人工智能浪潮,如何尽可能地增加人类福祉,同时避免负面影响,是每个人迫切需要思考的问题。人们应正确处理好以下三个关系。首先是人与技术的关系:技术一方面可以帮助人超越自身局限和现实性,另一方面有可能会异化和控制人类。我们应避免对技术和机器的过度依赖而忽视了人的独立性和创造性。其次是艺术设计中必然性与偶然性的关系:人工智能设计将设计变成了一种确定性的计算公式,进而将设计产品变成了智能工业的产品。在此情况下,我们更应该珍视艺术设计中的偶然性和个性表达,这才是活生生的个体生命的证明。最后还要考虑到设计理性中人类中心主义与生态中心主义的关系:既要鼓励创造,又要尊重自然,对设计理性加以引导和规正,防止用同一性吞噬非同一性。

人工智能设计是设计理性的具体化体现形式。它在带来高效、便捷的设计体验的同时,也蕴含着一定的风险:它可以服务于人,成为人类的设计“义脑”,同时也在无形中控制着人;它可以生成无数新奇的设计作品,却又消解了人的想象力与创造力;它既开阔了人们的眼界,让人人都可以成为设计师,又将淹没真正优秀的人类设计作品,导致“劣币驱逐良币”;它既可“向善”,提升人类生活水平,也可“向恶”,引发社会信任危机和设计行业的结构性失业。这些两难的选择取决于人对技术的利用方式以及理性的发展方向,我们需要找准人工智能的功能定位——它应该是“辅助”者而非“替代”者。人工智能设计的目的在于为人类谋求福祉,实现更为便捷与顺畅的人机交互,而不是为了让机器代替人类从事创造性活动。在人工智能拟人化发展的大方向中,我们应严守技术红线,把握好“前进”与“回避”的尺度,防止技术向人类创造性领域的过度渗透,始终将人类和自然的利益置于人工智能技术的核心位置,建立和谐的人机关系,实现技术与艺术、人工物与自然物、人与自然的和谐共生。