清代锦州副都统建置沿革考

杨德荣

(吉林师范大学历史文化学院,吉林 四平 136000)

副都统,满语称“梅勒章京(meiren i janggin)”。梅勒章京,旧称梅勒额真,原为八旗初创之时,各旗总管大臣下辖的左右两翼佐管大臣,[1]215天聪八年(1634),改梅勒额真以下为章京。顺治十七年(1660),顺治帝示谕兵部:“梅勒章京,清字仍称梅勒章京,汉字称为副都统”[2]428,之后未有变动。清入关以后,按照区域和职能,又将八旗兵进一步分禁旅八旗和驻防八旗。其中,禁旅八旗戍守京师,驻防八旗分镇各省。各驻防区域的八旗由驻防将军统领,下设副都统分守要地,以盛京地区为例,“盛京将军一人,驻盛京城;副都统三人,一驻盛京,一驻锦州府,一驻熊岳城”[3]114。各地副都统并非与将军同时设立,而是根据形势变化逐步设置。在以往有关清代东北八旗驻防的研究中,论及锦州副都统的著作相对较少,①相关研究成果有:定宜庄:《清代八旗驻防研究》,辽宁民族出版社,2003年;江红春:《清朝东北副都统衙门建置沿革的初步研究》,硕士学位论文,大连大学,2007年;任玉雪:《清代东北地方行政制度研究》,博士学位论文,复旦大学,2003年;部敏:《清代东北驻防八旗的形成及演变》,硕士学位论文,辽宁大学,2013年。涉及内容也以副都统简介为主,有关副都统的设置始末、主要职能等问题尚缺乏系统的论述,故此有必要对锦州副都统的建置沿革进行深入考察。

一、锦州副都统的设置

锦州位于辽西走廊东部,为东北地区和华北地区的连接枢纽。崇德八年(1643)十月,清太宗皇太极遣辅国公篇古等“率将士更番驻防锦州”[4]38。入关后,清廷继续派员更番驻防锦州,康熙十四年(1675)设立城守尉衙门,锦州府设城守尉一员、佐领七员,下领“州二(宁远、义),县二(锦、广宁)”[5]97,康熙二十九年(1690),又从盛京移佐领、骁骑校各八人驻锦州。以上为清初期锦州驻防情况,此外锦州地方设有牧场和大量皇庄,因锦州地方无专管大臣,多由微末官员处理事务,办事效率低下,加之盛京地位十分重要,地方辽阔,兵民旗人最多,清廷于雍正元年(1723)六月发布上谕:“从前虽每年派卿员前往管辖庄头,因不实心办理,於地方并无裨益。应遣大臣一员驻扎於宁远、锦州、大凌河等处地方,令其料理一应公务。”[6]35同年八月,派奉天副都统阿萨纳以“副都统职衔”[7]265管理大凌河马群及粮庄事务,雍正二年(1724),改派总管多索礼驻锦州管理庄屯、牲丁等事务,仍加“管理山海关外庄子、捕牲、驿站、大凌河牧场副都统衔”[8]303①满文转写:šanahai tulergi tokso butha giyamun dalingho i ergi adun be kadalara meiren i janggin i jergi.。但在雍正五年(1727),多索礼又重新以“副都统”身份收发公文,如同年三月二十五日致盛京掌关防佐领咨文内称:“为此知会,副都统多索礼,咨。”[9]185②满文转写:erei jalin sakini seme meiren i janggin dosori unggihe.且之后满文公文内很少带有“总管(uheri da)”字样。

虽然多索礼所任职务与副都统别无二致,公文内也署以该职称,但并非正式的地方驻防副都统。故清世宗又于雍正五年(1727)六月十五日发布上谕:“朕意当照吉林乌喇、宁古塔、白都纳例,各设副都统一员管理。自广宁、义州、锦州、宁远至山海关,设副都统一员……令其分辖,使之管理一切事务、教训众人、改易陋俗。”[10]639后经议政大臣议奏:“盛京将军及副都统俱在一城驻扎,十三城相距辽阔,应於锦州及熊岳地方添设副都统各一员,即於盛京副都统二员内,移驻锦州一员。”[11]888此为锦州副都统设置之开端。但原任副都统名衔并未立即作废,如雍正五年十月,多索礼致盛京佐领咨文内仍称旧名,[9]381并未改称“锦州副都统”。同年十一月以后才逐渐改称:“兼管山海关外庄子、捕牲、驿站、大凌河牧场事务之西锦州副都统。”[9]419③满文转写:šanahai tulergi tokso butha giyamun dalingho i ergi adun i baita be kamcifi icihiyara wargi ginjeo i meiren i janggin.

锦州副都统设立后,随之建置锦州副都统公署。依方志资料记载,公署位于锦州城内“北门路东……后移东街路北”[12]2024(今在辽宁省锦州市古塔区)。其辖区主要在辽西走廊一带,管辖范围“东至蛤蜊河二百四十里辽阳州界,西至土胡同山二百九十里山海关界,南至海三十里,北至清河边门一百四十里义州界”[13]416,与原设管理山海关外庄屯等事务的副都统辖制范围基本一致。出于军事和行政管理的需要,在锦州副都统设立后,朝廷根据局部形势变化,积极调整驻防机构的人员配额,随时增减官员。现以嘉道年间重修《大清一统志》所记,将锦州副都统所属官兵部署,陈列如下:

锦州,副都统一员(驻扎锦县),协领一员,佐领十二员,骁骑校十二员。小凌河,佐领二员,骁骑校二员;宁远州,佐领二员,骁骑校二员;中前所,佐领二员、骁骑校二员;中后所,佐领二员,骁骑校二员。以上小凌河等四驻防,均隶锦州副都统管辖、奉天将军统辖。广宁,四品协领一员,防御三员,骁骑校六员。广宁驻防,隶锦州副都统管辖、奉天将军统辖。巨流河,佐领二员,骁骑校二员;白旗堡,佐领二员,骁骑校二员;小黑山,佐领二员,骁骑校二员;闾阳驿,佐领二员,骁骑校二员。以上巨流河等四驻防,隶锦州副都统管辖、奉天将军统辖。义州,城守尉一员,佐领十五员,骁骑校十五员。义州驻防,隶锦州副都统管辖、奉天将军统辖……大凌河牧群,总管一员(锦州副都统兼辖),翼领二员,牧长二十七员,副牧长三十四员。[14]767-768

综上,锦州驻防体系内官员共有161人,其中协领2人,佐领43人,骁骑校49人。除驻防官员和牧厂官员外,驻扎宁远、锦县、义州等处的边门,也设有领催、骁骑、台领催等官数名,如

明水塘边门,满洲防御一人(驻扎宁远州西北明水塘边门),领催二名,骁骑二十八名,台领催一名;白石嘴边门,满洲防御一人(驻扎宁远州西北白石嘴边门),领催三名,骁骑三十七名,台领催一名……[15]481

因锦州历来属军事战略要地,辖区内各处常年驻防额设披甲士兵和负责打制兵器的铁匠,且按形势增减。以锦州府驻防为例,旧设马兵1000 名,乾隆二十八年(1763)裁兵50 名,乾隆三十年(1765)增设步兵174名,复裁马兵140名,次年拨马兵24名往塔尔巴哈台,至乾隆四十三年(1778)合计兵数共960名,配铁匠13名,可见其数量并不固定。辖下各处以义州驻兵1181名居首位,并配有铁匠18名;其次广宁驻兵400名,配铁匠5名;余下小凌河、宁远州、中前所、中后所等8处,各有驻兵200名,铁匠2名,此时锦州地区驻防共有兵丁4141名,铁匠52名。[16]231-233

二、锦州副都统的主要职能

按当时规定:“凡驻防旗务属於锦州副都统……凡民人事务属於锦州知府。”[17]276锦州副都统作为军政官员,专责锦州所辖各处驻防旗务。如前所述,其具体职能体现在庄粮、捕牲、驿站、大凌河牧场四个方面。详述如下:

(一)庄粮事务

锦州粮庄设置时间较早,据乾隆元年(1736)山海关外庄屯224名庄头共同呈述:“奴才等祖父从龙,顺治二年蒙皇恩拨为大凌河等处庄头。”[18]40可见锦州粮庄设置时间应不晚于顺治二年(1645)。原由锦州料理庄粮事务衙门主管,雍正元年(1723)后,逐渐交由副都统兼理。庄头地亩原无定额,雍正三年(1725)规定山海关外庄头编为四个等级,分等给予地亩,如各庄之间出现地亩纠纷或有新开垦土地,需锦州副都统重新丈量旗地,督造地亩清册并催征钱粮,遇灾荒之年,副都统根据受灾情形请求缓征粮食。如乾隆元年(1736),锦州、宁远、广宁、义州因雨水愆期,秋季歉收,经部议后决定:“准副都统伯尔赫图所请,其下辖庄头应交乾隆元年杂粮余粮之折银,今年起,分为三年完纳。”[19]461此外,雍正元年奏准停止派员前往锦州编审山海关外庄屯壮丁的户口册籍,改由副都统负责编审比丁册,每三年编审一次,并报送内务府会计司备案。同时依例编写《庄头家谱》,要求锦州副都统“将庄头家谱造办二分,将新生者添入,将已故者改写墨字,并将一至十次序注明……成造二分,一分送堂存贮,一分存贮职司备查”[20]185。如遇庄头出缺,亦经锦州副都统从该庄子弟内拣选,并呈报内务府补放。在管理过程中,对于部分不守本分庄丁,副都统依例呈报盛京内务府处置。清朝末年,官庄已形同虚设,官地被辗转出售,光绪三十一年(1905),垦务大臣曹廷杰会同将军赵尔巽奏裁庄粮衙门。[21]2399此后,副都统基本不再管理庄粮事务。

(二)捕牲和驿站

锦州地区有较多方物,每年锦州副都统亦组织牲丁捕猎。嘉庆十一年(1806)盛京将军衙门咨文内称:“捕打狐皮一项系锦州管庄衙门(即料理庄粮事务衙门)所管。”[22]316可见,锦州副都统所辖牲丁以捕打狐皮为主。打狐皮牲丁原由都虞司负责比丁,从雍正朝开始,“由锦州副都统处比丁”[23]244,并编审比丁档册。按照清朝定例,每年捕牲前,总管内务府发放“米信票”,由千总持票带领牲丁在锦、宁、广、义等四城附近的山厂进行捕猎。如旧票用完,由锦州副都统派员前往盛京户部更换新票。

锦州副都统辖区驿站归属盛京至山海关的西路站道,盛京各路驿站均为兵部管理,雍正十二年(1734)各路设有正副监督各一员。现据《大清会典事例》所载,盛京设置驿站29处,西路有11处驿站在锦州界内,且各设驿丞1名,实应差壮丁29名,马50匹。[24]203雍正元年(1723)定例,驿站官兵,三年一换,同时每年“盛京兵部会同锦州副都统分别考验”[25]663。乾隆二十年(1755)又议准,锦州界内驿站所用钱粮由锦州辖下各州县经营和提供,驿站只负责喂养驿马。光绪三十三年(1907),总督徐世昌奏请设文报局,裁撤盛京29处驿站,副都统亦不再查验驿站官兵。

(三)大凌河牧场

大凌河牧场在盛京锦州府北口外,为顺治初年建立。乾隆十五年(1750)奉旨:“大凌河牧群总管,今锦州副都统兼管,着隶盛京将军。”[26]623从此,锦州副都统兼理总管一职,每年需往大凌河牧场查群一次,称“小均群”。清朝又规定:“大凌河马群,每三年奏明清查一次,定议赏罚。”[27]355此时由上驷院派出钦差大臣一员,锦州副都统等跟随均查,称“大均群”。大凌河牧群作为官兵用马的重要来源,朝廷对其十分重视,嘉庆年间,盛京将军富俊曾经奏请裁撤大凌河牧场马匹,嘉庆帝直接予以严词驳回,同时晓谕锦州副都统:“留心稽查,认真经理……马群内有疲瘦残伤、不堪调用者,一经查出,惟该副都统是问。”[28]465但世风日下,马政逐渐废弛,甲午战争后,马群伤夷殆尽,土地多被垦殖。光绪二十八年(1902)裁撤牧群,[29]484设局丈放,地亩价银仍由锦州副都统负责征收。

以上各项事务虽由锦州副都统兼理,但在实际中,已然构成其职务的主体,锦州副都统虽然作为专城驻防要员,但是仍负责军事作战部署。如雍正十年(1732)雍正帝命发东北官兵前往达里冈爱预备调遣,其中盛京兵丁“著护军统领扣娄、(锦州)副都统白尔赫图率领”[30]439。至于兵丁日常管理,相关记载较少,但据锦州副都统观音保于乾隆四年(1739)奏称,其统辖锦州、义州、广宁等三城及八路、九边的官兵,每年要亲身带领兵丁操演骑射行围,以维持八旗兵丁战斗能力。[31]481又因锦州滨海,故锦州副都统除管理旗民庄头外,尚有稽查沿海一切事务之责。如道光二十九年(1849),为防堵各海口官兵民役,盛京将军耆英奏“锦州副都统道庆由义州及西四路调拨防堵锦州所属各海口官兵四百名,应俟冬初体察各海口情形”[32]274,以期有备无患。且随着社会矛盾激化,内乱增多,其军事职能愈加受到重视。光绪十三年(1887),时任盛京将军庆裕甚至指出锦州地区“公务纷繁,缉捕操防,最关紧要”[33]29。另外,自道光朝起,遇皇帝登基、太后万寿等庆典,需致祭岳镇海渎,其中,北镇医巫闾山则由锦州副都统负责致祭。如嘉庆元年(1796),清仁宗颙琰“授受礼成”,祭告岳镇海渎,令派各省副都统、总兵就近致祭,并明确:“祭文、香帛由驿发交祗领,届期致祭……锦州副都统祭北镇。”[34]632

三、锦州副都统人员的选任

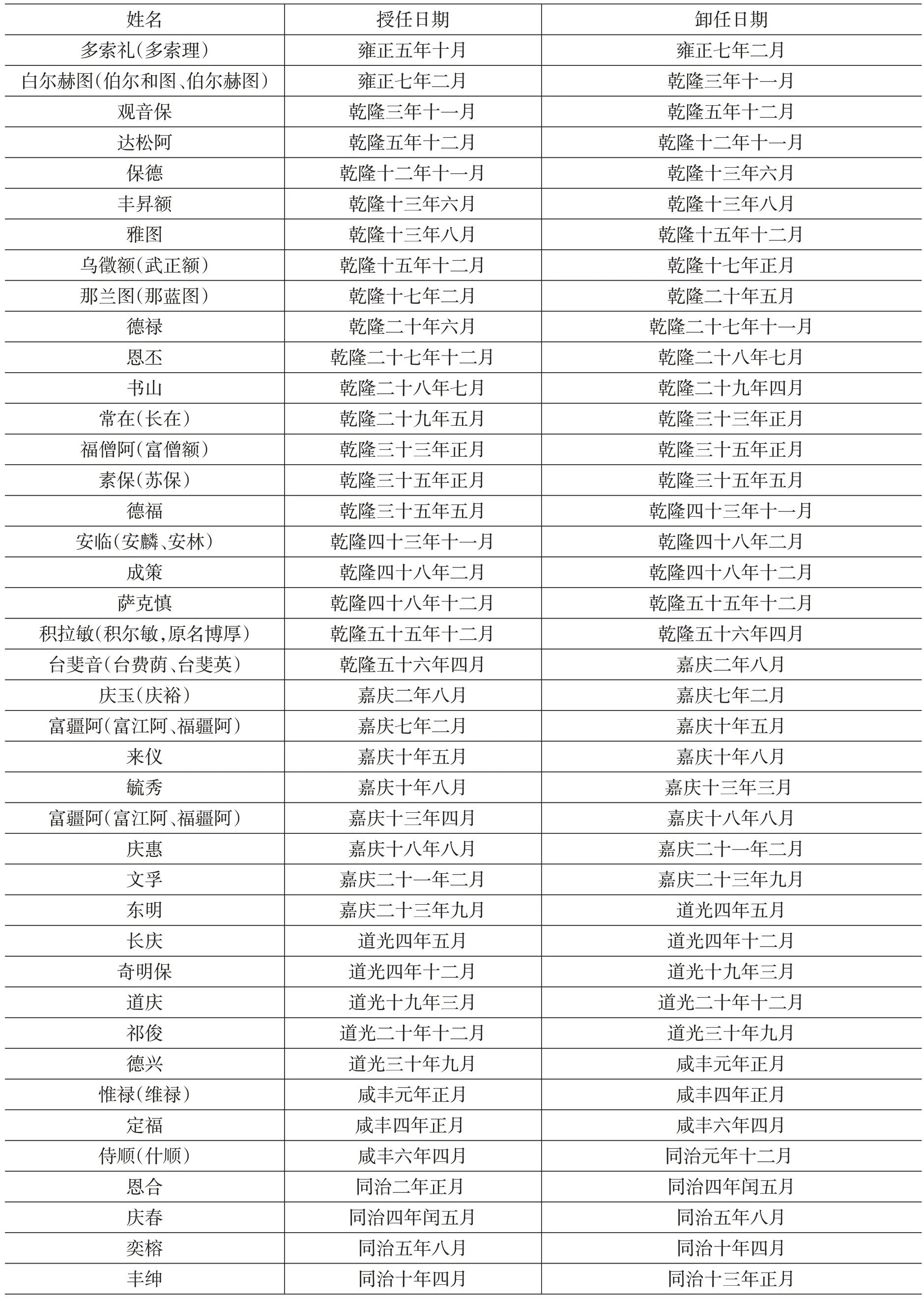

关于锦州副都统的人员沿革,文献中所记内容,各有详略。《清实录》记有锦州副都统姓名和职位调动情况,但记录分散,不能一目了然。而清代各朝按年季刊刻之《大清缙绅全书》①清华大学图书馆科技史暨古文献研究所:《清代缙绅录集成》,大象出版社,2008年。,书中详细记录各地时任官员职衔和旗属,但大多散佚,仅个别年份的刻本有所流传。清代部分官修志书中载有关于副都统任职的信息,如乾隆五十四(1789)年成书的《钦定盛京通志》[35]78-79和嘉庆四年(1799)修成的《钦定八旗通志》[36]537-642,因受限于编书时间,年表并不完整且内容有出入。②关于首任副都统,《钦定盛京通志》《钦定八旗通志》均视多索礼为首任,而《清实录》的相关记载为雍正五年(1727)十二月上谕“调奉天锦州副都统图尔赛为熊岳副都统,升奉天总管多索礼为奉天锦州副都统”,但未言明图尔赛何时任职。再查《清实录》先前对图尔赛的记录仅为“(调)山西右卫左翼副都统图尔赛为奉天副都统”,且书中也未记载图尔赛何时由奉天(盛京)副都统调任锦州副都统,因此《清实录》所记存疑。笔者又查得同年十二月熊岳副都统图尔赛曾在《奏请入觐叩谢天恩折》内称:“由右卫副都统调任盛京副都统,今圣主又调图尔赛我为管理熊岳副都统”(见中国第一历史档案馆译编《雍正朝满文朱批奏折全译·下册》,黄山书社,1998年,第1532页),可见图尔赛自陈未出任过锦州副都统。按前文所述,副都统衔总管多索礼此时仍在主理锦州事务,故相较之下,多索礼应为首任锦州副都统。民国时期,各地陆续编修方志,如1920年编成《锦县志略》[29]495-496和1934年印行的《奉天通志》[37]3141-3162亦载锦州副都统年表,虽存在一定讹误,但相比之前所记,录入相对完整。1949年以来,东北驻防八旗的相关研究成果颇丰,其中部分成果也涉及锦州副都统,但内容相对简略。因此,笔者认为有必要重新进行相对全面、深入的考察,故结合志书和档案资料,相互参照,互为补充,记录有出入之处,则在备注中予以说明。现重新梳理锦州副都统更替情况,详见下页表1。

表1 锦州副都统年表

通过上表可知,从锦州副都统设立至裁撤的181年间,前后历经48任副都统,除富疆阿再任外,其余仅实授一次。锦州副都统无固定任期,从任期长短分析,短则3个月以内(如毓秀、绰哈布),长则14年以上(如奇明保、崇善),整体平均任期不足4年。其中,任期不足1年者有11任,约占23%;1-5年有23任,约占48%;5年以上有14任,约占29%。总体上,任期在1-5年者居多。清朝统治者认为副都统人选“必须精明之人,方于事有裨益”[38]475,由此观之,副都统任期相对较短且人员更替频繁的原因,可概括为两点:一则锦州地方事务繁杂,该旗员能力不足以胜任此职,则革职另选他人。如嘉庆十八年(1813)大凌河牧群马匹倒毙众多,副都统难辞其咎,故嘉庆帝发布上谕称:“副都统福疆阿,人本软弱,於所管牧务不能早为妥办,以致马匹损伤过多,应行示惩。福疆阿,著革去副都统。”[39]690二则一些旗员确实精明强干,擢升迅速则升职离任。如庆春由盛京副都统调任锦州副都统后,为人公正无私,兵民皆悦服,“同治乙丑,义州马贼王达作乱,或误言贼已至五里营,城市惊惶,春出示晓谕军民持以镇静,讹言顿息。升任福州将军”[40]3236。总之,统治者比较重视锦州副都统人员的拣选,亦重视其业务能力强弱。

四、锦州副都统的裁撤

清朝中期以后,对东北的封禁政策逐渐放松,来自内地的流民不断增多,涉及民人事务愈加繁杂,反观旗务则逐渐松弛,“自设民官后,旗营既与府县同城,旗官并无专事可治,旗丁各户散处城厢内外,驻防久称虚设”[41]24,精简旗务机构成为锦州乃至整个东北地区政治改革必然举措。

锦州地区先后裁汰大凌河牧场和锦州料理庄粮事务衙门,又整合余下机构。如改并小凌河等路驻防归于锦州,及改并巨流河等路之于广宁。至此,锦州副都统的属员数量相比嘉道时期大大缩减,权力行使范围进一步缩小。光绪三十三年(1907),徐世昌补授东三省总督后,兼管东三省将军事务,厘定官制,开列《东三省职司官制章程》清单,并提出将原有盛京将军衙门辖下户、礼、兵各司改并为旗务司,办理“内务府八旗等处一切行政事宜”[42]3403,地方副都统事务逐渐交由旗务司处置,以致锦州副都统的责任范围愈加缩小。此后不久,又出现锦州协领萨尔杭阿禀揭锦州副都统秀昌隐匿库款、侵蚀官马草银等多项罪名的事件。[43]1058经徐世昌派署旗务司司使恩志前往调查,仅副都统私自索费属实,其余均属误会。此次属员诬告长官事件,虽是锦州副都统平时咎由自取,但也是历任“积弊相沿”,仅靠更换人选难以革除弊政。故光绪三十四年(1908)八月徐世昌上奏:

既设旗务司,以为旗官之统属,而一切公事又皆萃於公署,由督抚主持,是该副都统既无主管,职务员缺,几同虚设。若复长此积弊,则於旗务终难整顿,而旗民生计亦恐多所阻挠,自应将锦州副都统员缺裁撤,以祛积弊。[44]988

该篇奏议内,简单叙述了锦州原有吏治情形,以及部分衙门裁撤后,锦州副都统所处的窘境。据此,同年九月,清廷决定:“裁撤奉天锦州副都统员缺,从东三省总督徐世昌请也。”[45]873锦州副都统正式退出历史舞台。

五、结 语

锦州副都统的设立过程、职官设置、主要职务及裁撤始末基本梳理至此。如今想要深入考察锦州副都统在处理旗务过程中的各项细节,依据现有的文献资料,难以一一厘清。锦州副都统作为地方驻防官员,在促进锦州地区八旗社会的稳定,保障山海关外庄粮、打牲、驿站和大凌河牧场等事务的正常运行,以及维护东北边疆安全,均发挥着重要作用。清末形势多变,东北驻防官僚体系已经难以继续维持,锦州副都统的地位随之下降,职权不断缩减,终被裁撤。纵观锦州副都统从设立到裁撤的181年间,其存在对锦州乃至东北地区军政发展产生了重要影响,其历史地位不容忽视,而设立副都统的得与失,于当今仍有借鉴意义。