教师教育情怀研究的现状、热点及发展趋势

——基于288 篇中文核心期刊文献的内容分析

谢泉峰 邝金瑶

(湖南第一师范学院教育学院 湖南·长沙 410205)

教育情怀是教育者对教育所持有的认同感、责任感和使命感,是教师从教的源动力。 它是师范生的核心素养[1],是师范院校师德师风教育的重要内容。 近年来, 国家非常重视教师教育情怀培育,如2020 年9 月教育部等发布《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》,对学校提出了“厚植教师教育情怀”的要求;2022 年4 月教育部等发布《新时代基础教育强师计划》,强调要“常态化推进师德培育涵养”“激发教师涵养师德的内生动力”, 足见其重要性。 无论是对作为教师培养主阵地的师范院校,还是对作为教育事业践行者的教师而言,教育情怀培育都不只是自身主责主业, 更是激发创新活力、服务社会发展的重要精神来源和支柱,在新时代具有重要的研究价值。

国内教师教育情怀研究起步于20 世纪初,特别是2018 年以来, 在政府大力推动师德师风建设的背景下,新的研究成果不断涌现。 大量文献已从不同层面展开对教师教育情怀的研究:一是从理论层面,阐释教师教育情怀的重要性,如赵国祥等分析了师范大学再师范化转型过程中教育情怀重塑的意义[2];二是从归因层面,聚焦教师教育情怀当下现状,如杨艳茹等关注了师范生理想信念教育的问题,并提出了重构路径[3];三是从类别层面,探讨特定教师教育情怀养成,如曹二磊等探讨了民族地区乡村教师的教育情怀问题[4];四是从操作层面,提出教师教育情怀的培育策略,如周晔等提出加大对新入职教师教育情怀的考察等[5]。 这些研究内容丰富,涉及面广,但截至目前,尚缺乏相关的综述分析。 基于此,通过对教师教育情怀核心文献内容进行知识图谱可视化分析, 探讨教师教育情怀研究的现状、热点及发展趋势,以推进教师教育情怀研究。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

选择中国知网数据库(CNKI)为主要数据源,将来源期刊定为影响力较强的中国社会科学英文索引(CSSCI)数据库核心期刊及北大中文核心期刊。检索式:(核心期刊=Y OR CSSCI=Y)且(题名=教育情怀)或(关键词=教育情怀)(精准匹配);专辑导航:全部;数据库:学术期刊;文献年限:1995—2022年,数据采集时间为2023 年1 月11 日。 剔除书评、访谈等,筛出288 篇有效文献。

(二)研究方法

运用文献计量法和知识图谱法,借助CiteSpace(6.1.R2)软件对教育情怀进行关键词聚类、关键词突显的知识时间线图分析,绘制知识图谱。 文献数据以编码格式UTF-8 存储, 以Refworks 格式转换并导入CiteSpace 软件,年度切片时间设置为1 年,阈值为前50,绘制作者、关键词、机构等知识图谱,生成对应参考信息。 利用机构分布、作者合作、关键词共现等可视化功能,梳理教育情怀的研究动态和前沿热点。

二、师范生教育情怀研究的时区分布与研究力量

(一)发文量的时区分析

作为刊文量在时间维度上的映射,时区分布变化可呈现研究主题的动态演进过程。 分析发现,国内关于教师教育情怀的研究可分为以下三个阶段:

1.初步发展阶段(1995—2010 年)

本阶段累计发文17 篇,年均发文1.1 篇。文献分析显示:20 世纪末,师范教育体系日臻完善,教育情怀受到国内学者的关注。 从2007 年开始,六所部属师范大学执行免费师范生政策,随后各省积极响应,推进地方免费师范教育,带动了教师教育情怀研究。本阶段师范生的教育情怀培育开始受到关注, 但发文数量不多,研究力度不大,研究群体较少。

2.逐步发展阶段(2011—2017 年)

本阶段累计发文77 篇,年均发文11 篇。 文献分析显示:由于免费师范生及农村特岗计划相关政策的助力,2011 年后关于教育情怀的研究明显增多。 随着《关于做好2011 年“中小学教师国家级培训计划”实施工作的通知》等文件的出台,国培计划推动教师教育情怀研究数量快速增长,年发文量从2011 年的9 篇到2017 年的18 篇。

3.迅速发展阶段(2018—2022 年)

本阶段累计发文194 篇,年均发文38.8 篇。 文献分析显示:自2018 年教育部等五部门印发《教师教育振兴行动计划(2018—2022 年)》,将“免费师范生”改为“公费师范生”,调整履约任教服务期为6年。此后,2019 年教育部等七部门印发《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》,鼓励教师“在服务社会的实践中厚植教育情怀”, 教师教育情怀研究迅速成为热点,年发文量由2018 年的22 篇迅速增加到2022 年的63 篇。

(二)研究力量的具体分析

1.发文期刊

从期刊属性来看,国内对教师教育情怀的研究主要集中在教育学会、 教育科学院和高校等机构,发文量前三的期刊分别是《教师教育研究》《中国教育学刊》和《中学政治教学参考》,累计发表46 篇。从期刊发文取向来看,教育类刊物的载文呈现出一定程度的综合性,都进行了教育思想理论、教育政策与教育情怀的探讨,但期刊载文也各有侧重和聚焦,体现出刊物的自身特色。 如:《教师教育研究》侧重于教育教学实践中教育情怀的价值和作用;《中国教育学刊》侧重于教育管理与教育情怀;《中学政治教学参考》侧重于立德树人与教育情怀探讨。

图1 1995—2022 年教师教育情怀研究样本年度论文分布统计

表1 国内教师教育情怀研究样本前十名期刊力量分布(1995—2022 年)

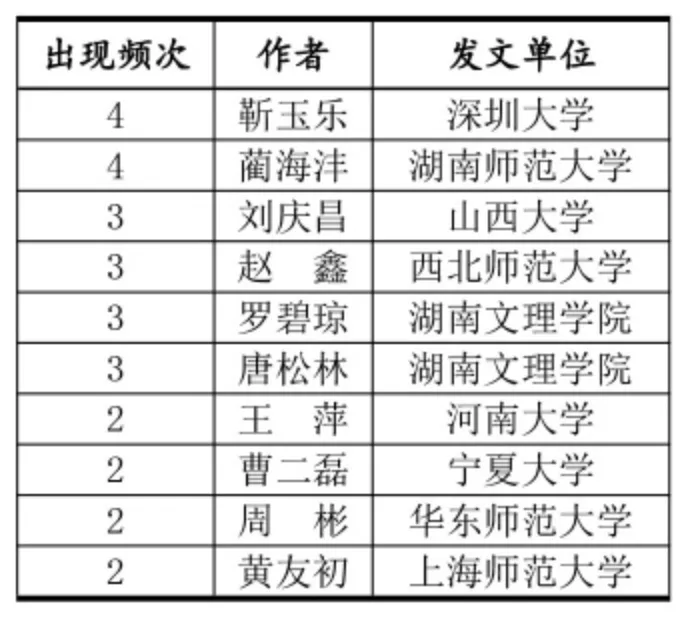

2.发文作者及合作网络分析

发文作者是科学研究的主体。 根据普赖斯定律(Price Law), 单人发文量达到M 篇M ≈0.749(Nmax1/2) 可视为某一研究主题核心作者,Nmax 为发文最多作者的发文量。研究样本中出现频次最多的作者为靳玉乐,发文量为4 篇,则M≈1.498,这里取2,即发表2 篇及以上论文的作者可视为核心研究者。

表2 1995—2022 年前10 个教师教育情怀研究样本高频作者

作者共引聚类知识图谱的节点数量与大小代表核心研究者群体共现频次,线条数量与粗细反映合作关系与强度,它们共同组成作者群与合作网络知识图谱。 图2 中共有272 个节点,137 个链接,网络密度为0.0037。 从共现频次来看,排在第一位的作者是靳玉乐,其次是蔺海沣、刘庆昌、赵鑫、罗碧琼、 唐松林等。 出现频次在2 次及以上的作者34位,共发文76 篇,占被统计文献量的28.3%,低于普赖斯定律的50%标准值,表明国内教育情怀研究尚未形成稳定的核心群体,研究力量较弱。

图2 1995—2022 年教师教育情怀研究样本高频作者合作网络

图3 1995—2022 年教师教育情怀研究样本发文机构合作网络

从合作网络来看, 教育情怀研究具有小集中、大分散特征。 从图2 中可以看出,教育情怀研究初步形成了8 个研究团队,核心分别有张庆、赵晋喜、唐松林等。 从合作强度来看,内部团队合作强度较大,但团队之间仍然相对独立。

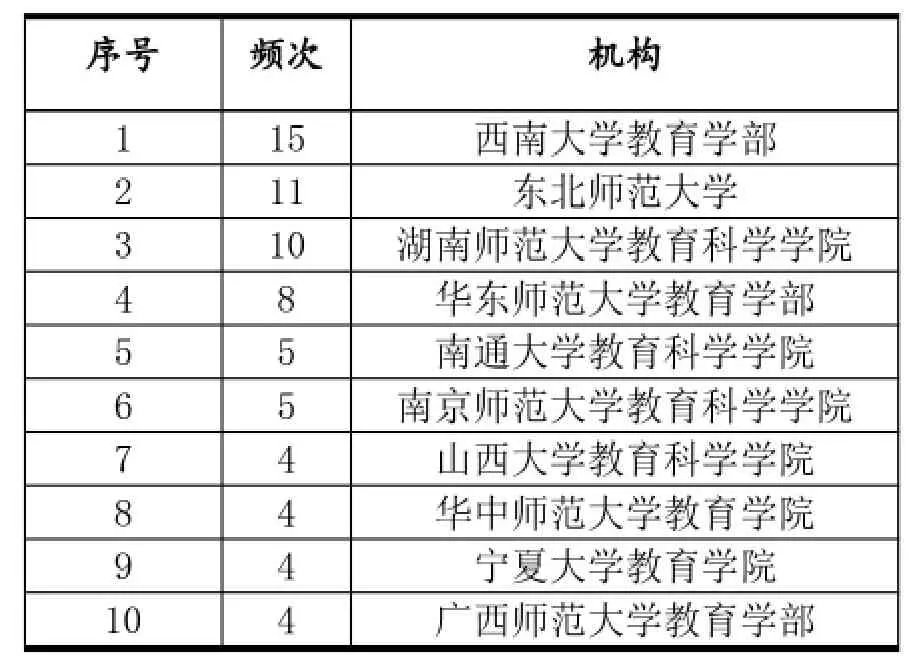

3.发文机构及合作网络分析

从数据分析来看,教师教育情怀研究机构主要是高校,特别是教育学专业所在院部。 发文机构(表3)出现频次在5 次以上的机构有6 所,其中西南大学教育学部发文量最多,共有15 篇,其次是东北师范大学、湖南师范大学教育科学学院、华东师范大学教育学部等。 发文量在5 次以上的机构发文数占前10 个机构发文数的70%, 说明各主要机构科研能力差异不大。 通过分析主要机构的相关文献发现,机构之间有连接节点223 个,连接92 条,网络密度为0.0037,形成了以西南大学教育学部、北京师范大学教育学部等为核心的科研机构合作网络,它们内部合作密切,且彼此之间也有合作。

表3 1995—2022 年前10 个教师教育情怀研究样本重要发文机构

三、教师教育情怀研究的热点区域

(一)关键词共现分析

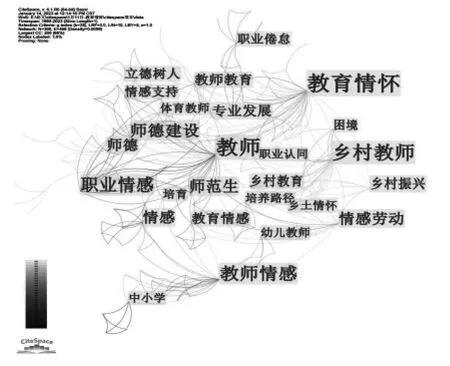

关键词是文章主旨的高度凝练与概括。 知识图谱中关键词共现频度越高,说明其在教师教育情怀研究领域中的热度越高,同时也反映出其为该领域的热点。

1995—2022 年教师教育情怀研究的关键词共现网络图谱如图4 所示。 按共现频次高低排序,热点关键词依次是教育情怀(32 次)、教师(26 次)、乡村教师(24 次)、教师情感(15 次)、情感劳动(10 次)等(见表4)。 由于“教育情怀”“教师”等关键词在词义内容上指向教师群体的教育情怀,引发了进一步细分研究,如“师德建设”“师范生”“乡村教育”等。上述关键词从不同的侧面切入教师教育情怀研究,反映出学界在该研究具体领域上的偏向。

表4 教师教育情怀研究高频、高中介性关键词排序

图4 1995—2022 年教师教育情怀研究关键词共现网络图谱

(二)关键词突现分析

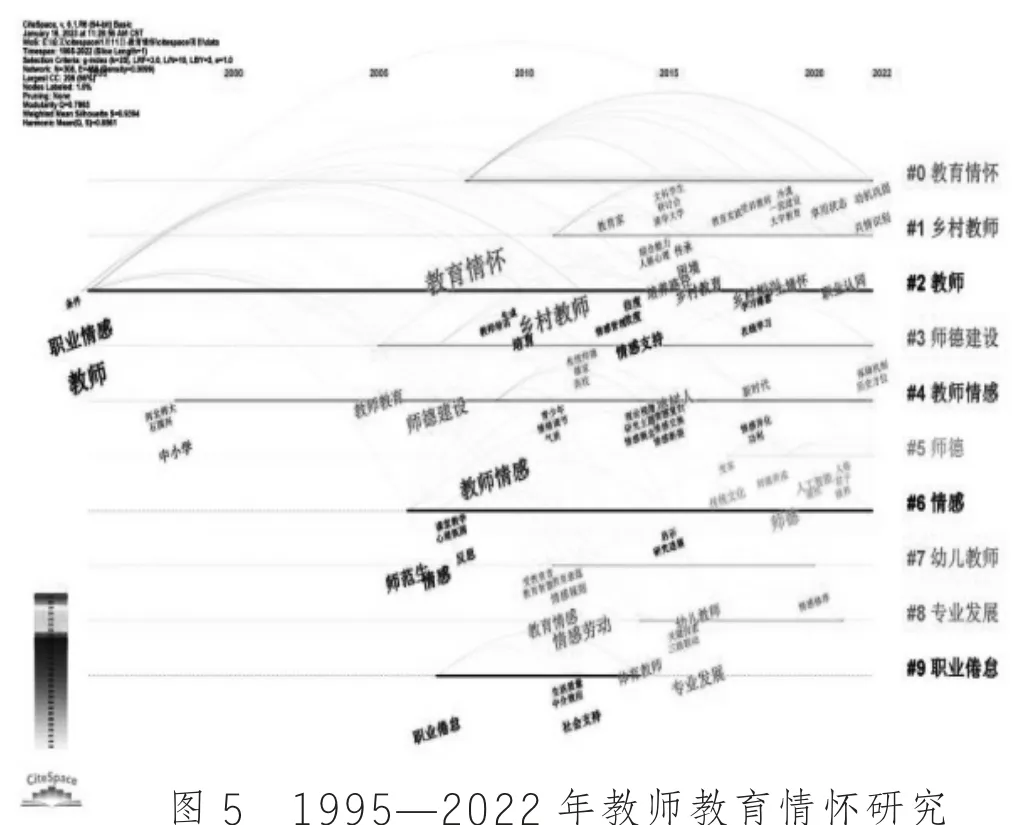

绘制关键词时间线图谱(图5),结合突现关键词分析,寻找一段时间内频率突增的关键词,可以揭示教师教育情怀研究内容的变化情况。

图5 1995—2022 年教师教育情怀研究样本关键词时间线图谱

1995 年—2010 年, 教师教育情怀的相关研究已经开始,主要聚焦中小学教师的教育情怀。 2008年形成“教育情怀”的关键词聚类,说明围绕该关键词聚类发表了一定数量的研究文献,研究者在师范生教育、乡村教育、教师情感、教师职业倦怠等方面进行了有益探索。

2011 年—2017 年, 教师教育情怀研究融入教师专业发展和教师培养策略之中,相关研究逐年增多。

2018 年—2022 年,“好教师”“内生动力”“职业认同”“在线学习”等关键词日渐凸显,教师的情感劳动也受到关注。 结合图4 和表4 所示关键词节点内容,可以将主题归为两类,分别为教师教育情怀的内涵价值阐释和培育路径研究。

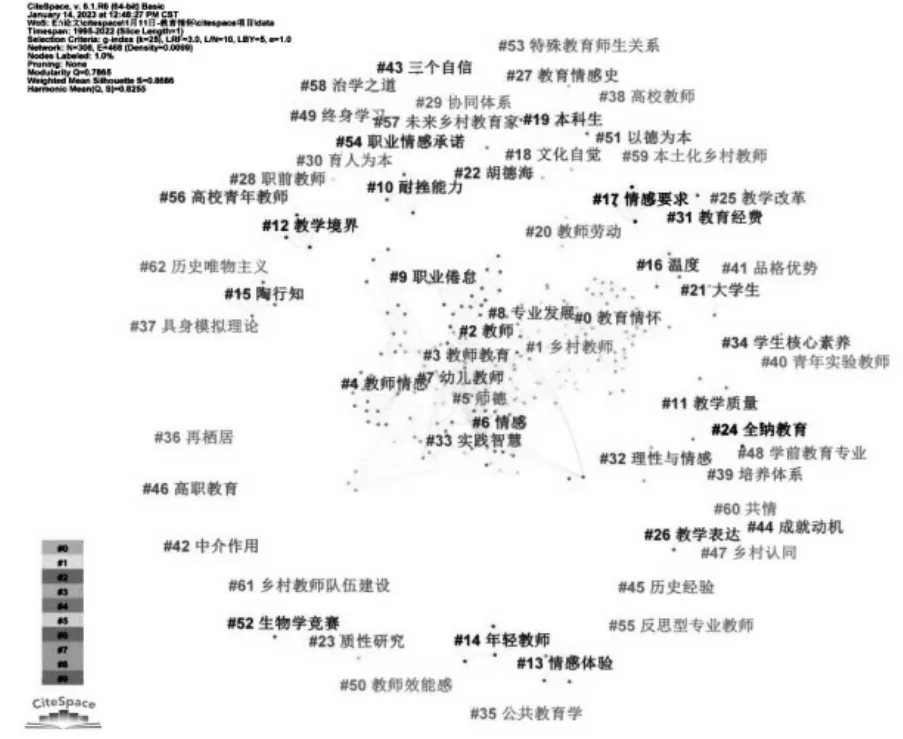

(三)关键词聚类分析

提取研究关键词的聚类标签,运用聚类算法绘制关键词聚类图谱,如图6 所示。 共线网络图中模块度值Q=0.7865(>0.3),表明聚类结构显著;加权平均轮廓系数S=0.9394(>0.7),聚类结构较合理,体现了教师教育情怀研究聚类之间的结构特征、标签词名词及其连线,可以开展进一步分析。 图6 显示了教师教育情怀研究形成的 “教育情怀”“乡村教师”等10 个显著聚类。

图6 1995—2022 年教师教育情怀研究关键词聚类图谱

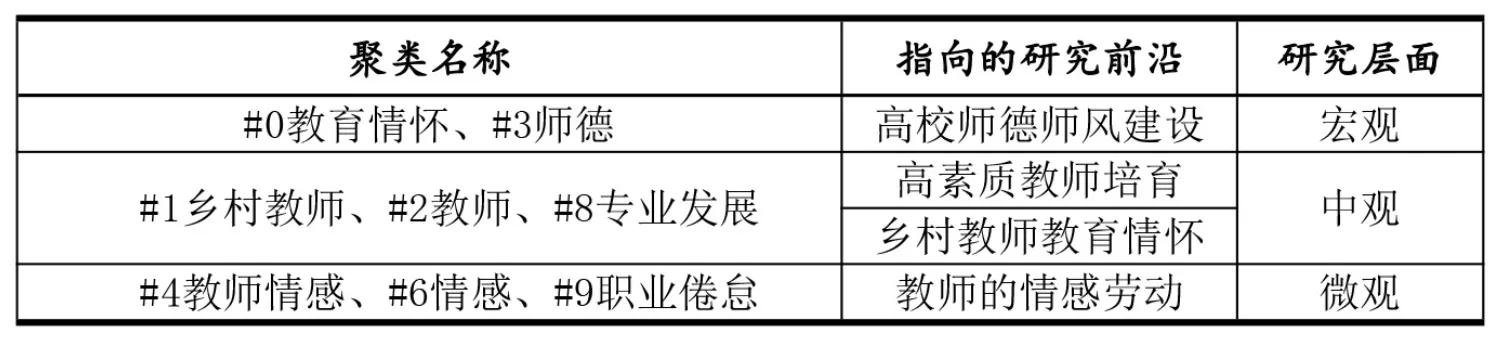

从表5 的聚类名称及关键词来看:#0 教育情怀、#3 师德建设两个聚类指向宏观层面的“师德师风建设”,其中包含“师生共情”“人文实证”等关键词,说明高校师德师风建设是教师教育情怀研究的前沿方向之一。 #1 乡村教师、#2 教师、#8 专业发展三个聚类指向中观的教育情怀研究,根据侧重点不同, 可分为两条研究路径:“情感管理”“表现动力”等关键词指向高素质教师培育,“乡土文化”“乡土情怀”等关键词指向乡村教师教育情怀研究。 #4 教师情感、#6 情感、#9 职业倦怠的主题研究包括 “情感劳动”“情感断裂”等关键词,说明教师的情感劳动也是前沿方向之一。 如表6 所示。

表5 教师教育情怀研究聚类名称及关键词(节选)

表6 教育情怀聚类名称及其研究前沿

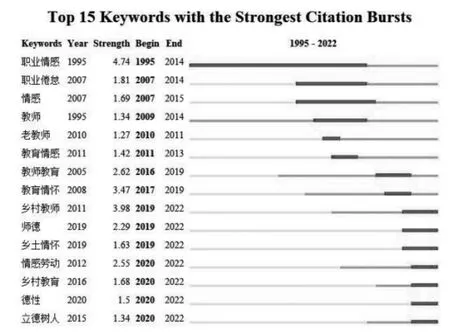

运用关键词突现检测(Burst Detection),可以对相关领域研究趋势和前沿进行验证。 图7 可以发现:职业情感、教师教育、教育情怀、乡村教师等关键词都有较高的burst 强度。 其中,乡村教师、师德、乡土情怀、 情感劳动等关键词突显强度延至2022 年,突显时间范围在三年及以上,表明早前研究者不多,前沿属性较为突出。 其中:师德和德性不仅指向宏观师德师风建设, 同时指向中观层面的高素质教师培育研究; 乡村教师和乡土情怀指向微观层面的乡村教师教育情怀,这是值得关注的前沿热点;情感劳动指向教师职业的特殊性及教师主体面临的现实困境,同样是教师教育情怀研究的前沿内容。

图7 1995—2022 年教育情怀研究关键词突现强度图谱

四、教师教育情怀研究的前沿热点

(一)宏观层面:聚焦高校师德师风建设

师德问题自2018 年开始成为热点。 2018 年5月3 日,习近平总书记在同北大师生坐谈中明确提出,教师要把教书育人和自我修养结合起来,做到以德立身、以德立学、以德施教[6]。 在此基础上,学者们提出构建大学教师的专业伦理[7],积极探索数字化转型背景下课程思政建设的实践路径[8]。 部分学者尝试归纳高校师德师风建设不足的原因,例如当代社会利益关系和选择机会的多极化造成价值观混乱[9],缺乏系统有计划的教育和引导等[10]。 师德师风建设是新时代教师队伍建设的内在要求和重要保证,故而聚焦高校师德师风建设的研究在当下具有重要价值。

(二)中观层面:重视培养高素质的教师

高质量的教育离不开高素质的教师。 在“优师计划”“强师计划” 等国家教师教育政策支持下,明确教师教育主体地位、坚定教师教育理想成为新时代教师教育高质量发展的基础[11]。 围绕高素质教师培养,有研究提出建立和优化教师教育大数据系统[12],着力提升教师自我教育能力[13]。 针对乡村定向师范生培养方式趋于城市化的问题,建议通过构建本土课程体系目标、将本土文化融入课程、丰富本土课程资源、拓展课程本土实践形式等[14],着力培养具有乡村教育情怀的高素质乡村教师。

(三)微观层面:关注教师职业情感劳动

教育工作不仅是专业劳动, 更是情感劳动,教师情感劳动是教师根据职业中的情感要求来调适情感表达的动态过程[15]。 在“双减”背景下,“为教师减负”成为教师群体的普遍诉求,也是教育改革的核心议题[16]。此外,由于教师在各类情境下与不同人群互动都可能影响其情感[17],教师需要意识到自己的工作富有情感性,才能够主动发掘隐藏在实践中的情感因素[18],融入更多的智慧,涵养自身的教育情怀,不断完善自我,超越自我。

五、教师教育情怀研究的发展趋势

通过分析教师教育情怀核心文献内容发现,研究脉络进展与前沿趋势之间还有进一步优化、提升和发展的空间,围绕教师教育情怀培育的相关子议题可能会是未来教师教育情怀研究的主要发展方向。

(一)多向度拓展师德师风建设的层次类型研究

当前我国的师德师风建设研究主要聚焦于大学,但师德师风建设贯穿于学前教育、义务教育、高中教育等不同层次,涉及多种不同类型的学校。 为此,在现有研究基础之上,探索不同教育层次和不同教育类型学校的师德师风建设,充分考虑不同层次和类型学校教师教育情怀的差异,以此探寻师德师风建设的地域模式和实现路径[18],多向度拓展教师教育情怀研究的层次和类型,很可能成为未来研究发展的一个重要方向。

(二)多角度强化具有社会使命的教师培育研究

新出台的《家庭教育法》提倡家校共育,标志着教师教育情怀从教师的职业使命扩大到社会使命[19]。教师不仅是学校教育者要做好育人工作,更是社会建设者, 要具备强烈的社会责任感和历史使命感。 随着乡村振兴的持续推进,乡村教育情怀培育成为乡村教师培养的重点,乡村教师不仅需要拥有较高的教学技能,还要能承担社会使命,发挥新乡贤示范引领作用[20]。这就要转变观念,为乡土文化注入新的生命力,将乡村教育融入乡土生活,通过深耕在地化教育,促进教师与乡土建立情感链接[21]。为此,整合多种学科理论和多种研究方法,拓宽教师教育情怀视域,丰富教师社会情怀研究结果,以强化具有社会使命的教师教育将成为未来研究的重点方向。

(三)多维度挖掘技术变革时代的情感劳动研究

当前教育正经历着技术变革潮,智能技术不仅影响着教育的基本形态,也会对教育主体的情感产生影响。 虽然在关键词聚类中出现了 “在线学习”“人工智能”,但这些关键词与教育情感劳动的连接较弱,有关智能技术时代教师教育情怀的独特价值和教师情感劳动研究明显不足。 在智能技术支持下,各类“学习游戏”“在线学习平台”等,或能在一定程度上提升学生的学习成效,但同时也容易导致教师情感劳动“缺位”[22]。 随着技术对教育教学变革的影响越来越大,在新技术时代,教师的教育情感劳动研究很有可能会成为未来研究的重点。

结 语

党的二十大强调, 要 “办好人民满意的教育”“落实立德树人根本任务”“加快建设高质量教育体系”。 而教师教育情怀正是推动教育高质量发展和社会进步的重要动力来源[23]。 深化教师教育情怀研究, 围绕新时代下教师教育情怀培育出现的新情况、新问题和新走向,借助文献内容分析法,全面梳理和总结我国教师教育情怀研究的现状、热点及发展趋势,帮助研究者从总体上把握新时代教师教育情怀研究脉络,有助于从理论和实践两方面引导教师教育情怀研究,从而更好地为我国社会主义现代化建设服务。