研究生专业课程思政教学探索与实践

王芳 李文慧 展秀丽

摘 要:研究生教育是推动创新驱动发展战略和建设创新型国家的重要支柱。将思政元素有机融入研究生专业课程中,是研究生教育立德树人的关键。该文以宁夏大学地理科学与规划学院开设的研究生专业选修课土壤地理学研究进展为例,在探讨将思想政治教育元素融入课程教学的必要性后,明确融入思想政治教育元素的课程建设目标,从思政元素地挖掘、课程思政教学案例设计和多元考核评价体系等方面总结开展课程思政的探索与实践。研究结果可为其他研究生课程思政教学提供借鉴。

关键词:研究生;土壤地理研究进展;课程思政;创新驱动;课程建设

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)32-0186-04

Abstract: Postgraduate education is an important support for implementing the strategy of innovation-driven development and building an innovation-oriented country. To integrate ideological and political elements into graduate courses is the key to cultivate morality and talents in graduate education. This paper takes the postgraduate elective course "Progress in Soil Geography" offered by the School of Geographic Science and Planning of Ningxia University as an example, and on the basis of analyzing the necessity of integrating ideological and political elements into curriculum teaching, defines the goal of integrating ideological and political elements into curriculum construction. This paper summarizes the exploration and practice of carrying out ideological and political activities in the curriculum from the aspects of the mining of ideological and political elements, the design of curriculum ideological and political teaching cases and the multiple assessment and evaluation system. The results can be used as reference for ideological and political teaching of other postgraduate courses.

Keywords: graduate students; progress in soil geography; curriculum-based ideological and political education;innovation driven; curriculum construction

基金項目:2021年度宁夏回族自治区研究生教育教学改革研究与实践项目“地理学研究生课程思政教学改革与实践研究”(宁教办函[2021]49号);2020年度宁夏回族自治区“课程思政”精品项目“环境土壤学课程思政教学探索与改革实践”(NXSZ20203073);2022年度宁夏大学研究生课程思政示范课建设项目“土壤地理学研究进展”(KCSZ202203)

第一作者简介:王芳(1983-),女,汉族,陕西汉中人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为水土资源高效利用与土壤环境调控。

教育部于2020年5月印发《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》)。《纲要》要求全国所有高校、所有学科专业全面推进课程思政建设。研究生“课程思政”是一种教育理念,其目的在于将立德树人作为教育的核心任务,通过全员全过程全方位的育人方式,促进各类研究生课程与思想政治理论课程的协同发展,从而形成综合教育的协同效应[1]。“课程思政”不单单是一种教育理念,意味着任何研究生课程教学的第一要务是立德树人,同样也是一种思维模式,说明所有研究生课程教学都肩负德育的责任。

近年来,在课程思政建设实践探索中,针对本科生和高职生群体探索的经验较多,针对研究生群体的研究相对不足,甚至出现了研究生课程思政“空白”、简单套用本科生课程思政模式等现象,既无法实现系统推进,又不利于本硕课程思政的一体贯通。

研究生教育是推动国家创新能力和实施创新驱动发展战略的重要支柱。根据《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》发布数据可知,研究生教育规模在2022年全年持续扩大,招生人数快速增长。其中,研究生招生人数达到124.2万人,在学研究生人数为365.4万人,毕业生人数为86.2万人[2]。

宁夏大学地理科学与规划学院始终积极探索如何深入挖掘思政元素,将研究生教学内容与思政有机结合起来,以实现全员全过程全方位的育人目标,强调要做有温度的实践和探究。土壤地理学研究进展是地理科学与规划学院为自然地理专业研究生开设的一门专业选修课。笔者在这门课程的教学中,进行了多项实践和探索,现在与同行进行交流。

一 思政元素融入土壤地理学研究进展教学的必要性

土壤地理学(以下简称“本课程”)是土壤学和地理学科的分支,它主要研究土壤在地球表层系统的时空变化,是地球表层系统科学的重要组成部分。随着研究的深入,传统的土壤地理学研究重点在于土体,而现在已经转向地球表层系统的关键带,研究方法也全面数字化[3]。土壤地理学研究进展课程从土壤属性入手认识土壤,面向全球,立足本国,贯穿课程思政内容,以中国土壤的地理分布为纲,将土壤属性和地理地质基础有机联系进行阐述。通过该课程的学习,学生将系统掌握土壤地理学领域的专业基础知识和基本理论,明确地球上土壤的形态特征、地理分布变化规律,以及它们与人类活动和地理环境之间的相互关系[4]。使学生充分了解土壤地理学的区域发展趋势和研究前沿,使学生具备独立自主学习、独立发现问题和解决问题、独立科学研究与技术创新的能力,能够利用土壤地理学知识解决实际生产中的土壤问题,能开展技术指导,撰写调查报告,提出基本的解决途径与方法,实现“强能力、高素质、广适应、勇创新”的人才培养目标。

本课程紧密贴合新时代的发展需求,从教学目标到教学内容都与国家第三次土壤普查和环境保护政策相对接。除了传授专业知识,这门课程还注重培养学生的思想政治意识和社会责任感,蕴含着丰富的思想政治教育元素。因此,这门课程非常适合开展“课程思政”教学改革。

二 思政元素融入土壤地理学研究进展建设目标

通过土壤地理学研究进展课程思政教学改革,从多个方面入手,包括观念转变、教学内容设计、理论实践相结合等方面,以实现土壤地理学课程与思想政治教育的有机融合,并充分发挥课堂教学在育人中的主渠道作用,实现高校教书和育人的双重功能[5]。本课程旨在让学生了解土壤地理学领域的发展方向、研究动态和最新问题。在教学中,不仅要注重学生的学科知识,还要注重培养学生的人文素养和科学精神。同时,将社会主义核心价值观中的主体观、和谐观、道德观等融入到课堂中,通过潜移默化的方式影响学生的思想,使他们在日常生活和具体行动中体现这些价值观[6],最终成为全面发展的地理类人才。

(一) 教学目标

通过本课程的学习,使学生掌握土壤形成发育的基本理论和基本知识,了解学科发展前沿动态,掌握土壤分类学的基本概念和基本方法体系,在宏观和微观尺度上认识和理解土壤形成过程的条件、规律;通过知识点的辨析学习及案例分析,掌握土壤分类和剖面诊断知识在土壤资源开发利用和可持续发展等方面的应用。

(二) 思政育人目标

教师以立德树人为本,以乡村振兴为己任,“思政育人”意识和“三全育人”理念相结合、培养具有爱国、爱农、兴农意识,具有创新创业精神的复合应用型人才。

学生从思想上明确认识土壤是生命有机体、与生态环境是共融共存,践行“绿水青山就是金山银山”理念,树立正确的自然观、土壤健康观念。

通过教学与思政融合,培养学生具有思考、分析、解决问题的能力,养成实事求是、严谨治学的学风和不怕艰苦、坚韧不拔的意志品质。

理解团队合作的重要性,具有良好的团队合作意识和协作精神。

三 土壤地理学研究进展课程思政的探索与实践

(一) 提高认识,转变观念

为了推进课程思政改革,专业课教师需要重新审视自己的认知,遵循思政工作规律、教书育人规律和学生成长规律,以立德树人的责任心和使命感为指引,不断提高自身素质和能力。因此,教师应该不断提高自身素质,加强对马克思主义的指导意识,注重思想道德修养和立德树人的教学研究。同时,教师还应该遵循人文学科与自然学科相融合、顯性教育与隐性教育相结合的原则,注重潜移默化的教育效果。例如,在讲授土壤地理学内容时,教师应该注重潜移默化的教育效果,而不是简单地灌输专业知识,应该让同学们也认识到,学土壤,学农业,就要像植物生长一样,深深扎根在这片土地上,厚积薄发,破土而生。这就是乡土情结,就是强农兴农志,爱国报国心。

(二) 发挥课程优势,精心设计教学内容

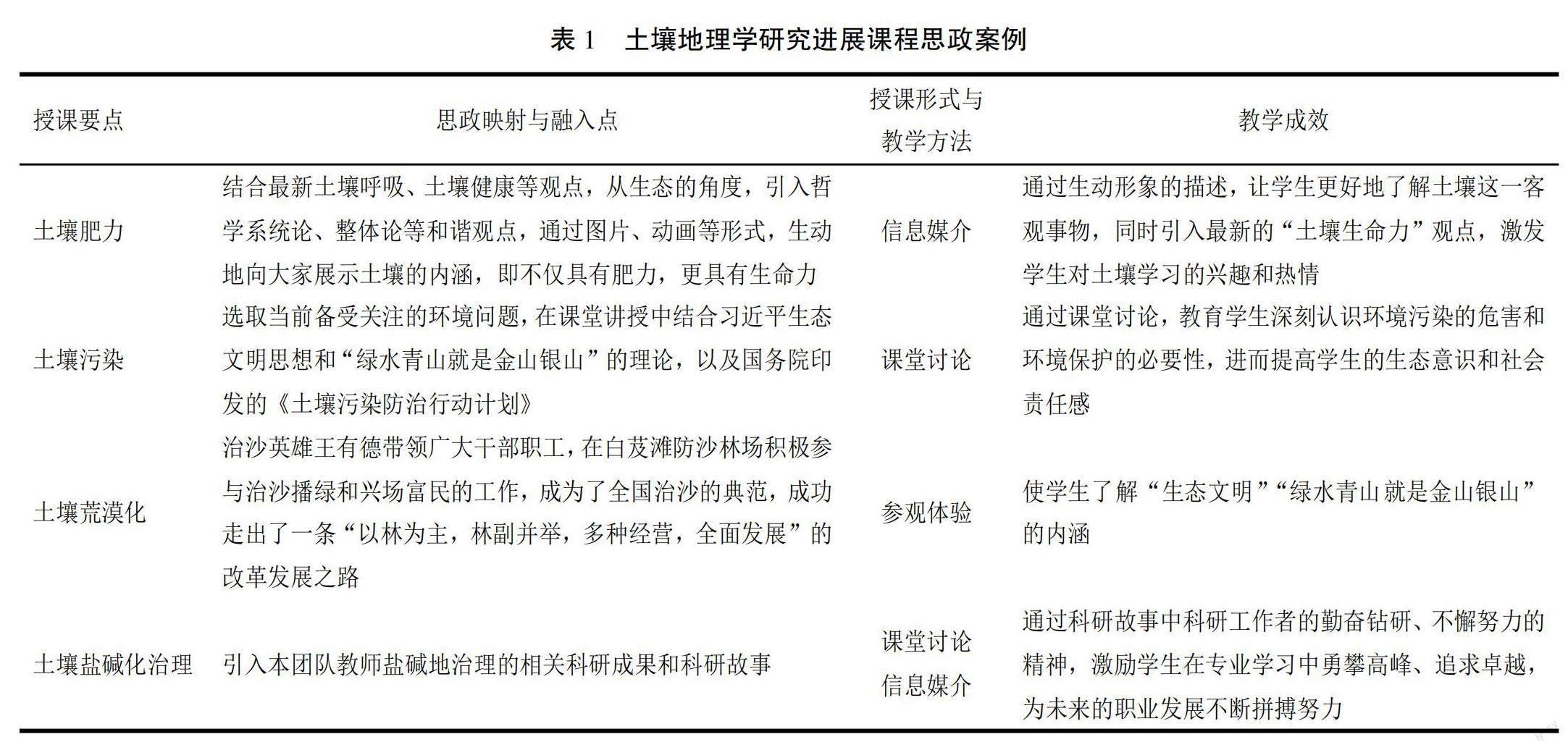

采用多种形式传授土壤地理学的理论知识,内容丰富化,以达到更好的教学效果,同时也要学会灵活运用知识,将其与当前党和国家的大政方针相结合(表1)。例如讲到土壤肥力知识点时,土壤肥力是土壤能够供应和协调水、肥、气和热能力的重点,土壤肥力要素之间的协调十分重要。引出思政案例“实践出真知”,用中国科学院侯光炯院士深入实践,认知土壤热量等要素对肥力的作用,实践出真知,理论与实践紧密结合,引导学生树立认真实践、校验理论的创新精神和质疑精神,提高学习能力。通过引入世界土壤日的由来,围绕每年土壤日的主题,“健康土壤带来健康生活”“防止土壤盐碱化,提高土壤生产力”“土壤污染解决方案”等展开实例论述,让学生们能够重新认识脚下这片土壤,意识到健康土壤的重要性和倡导可持续的土壤资源管理[7]。介绍到土壤健康评价的时候,引入中国农业大学资源环境学院、国家农业绿色发展研究院、中国土壤学会科普委员会和土壤健康工作组牵头携手农业食品供应链等相关企业举行的“文化衫探究土壤健康”活动,将一件纯棉的文化衫埋入被测试土壤中,6~8周之后取出,在这期间,土壤中的微生物会“啃食”文化衫的纤维,微生物数量越多,它们“啃食”的速度越快,可通过观察文化衫的降解程度评价土壤的健康状况,即文化衫腐烂程度越高,表明土壤中微生物数量越多,活性越高,进而说明土壤越健康,通过对土壤健康的评判,从而制定出合理的土壤管理和改良措施[7]。此活动有超过200余家农场参与,足以看出大家对于自家土壤健康十分好奇,想通过这次活动一探究竟,笔者携子代表宁夏在自己的科研试验田参与了此次活动,引入此内容主要是针对抽象的土壤健康提前认真领会本门课程对学生的未来持续发展的价值,寻找最佳的课程教材与德育结合点,以基础知识为基础,在传授专业知识的同时,注重培养学生的德育素养,将德育作为核心课程理念,通过将社会主义核心价值观融入课程教学过程,致力于让学生在学习专业知识的同时,接受和融入社会主义核心价值观,实现国家富强、民族振兴、人民幸福的“中国梦”。在讲透自然地理学知识的同时,更融会贯通物理学、化学、生物学、美学和哲学思想,将土壤地理学知识与农业生产、日常生活、价值观和人生观相结合,引起学生广泛共鸣。鼓励学生在人文素养和科学精神方面不断提升自己,积极遵守学术行为规范,培养高尚的学术道德风范。

(三) 积极促进土壤地理学理论与实践相结合

鉴于该课程时间紧迫,只能进行理论授课,无法安排实践教学。然而,实践教学是培养创新人才的重要途径之一,它在提高学生动手能力、学习与认知能力方面发挥着至关重要的作用,尤其是在培养学生创新意识和创新能力方面具有重要意义。为了弥补课程设置的不足,采用“以科研促教学”的方式,加强学生对理论知识的感性认知。在教学过程中,融入与课程内容相关的科研知识和科研故事,同时借助科学家的勤奋、刻苦钻研的精神,激发学生学以致用、为专业发展拼搏努力的意识。同时通过研究生创新项目的实施,帮助学生提高自主学习和独立思考的能力,同时培养他们严谨的学习态度和團队协作精神[8]。

(四) 改进课堂教学手段与方法,实现思政-教育融合

充分利用网络平台、加强线上线下有效互动,提升课堂讲授和课程思政时效性。采用线上线下结合及翻转课堂、案例式教学等手段方法,通过各种教学App软件,既能有效管理学生课堂学习,还可及时互动、时效性强;组织学生搜集视频、文本与PPT的课程思政资源,不断完善思政教育资源库,提高学生学习的自主性,利用多种途径与学生展开思想交流,分享土壤人的实践故事,引起学生的情感共鸣,实现“价值引领”和“知识内化”的有机融合。

(五) 多元化考核评价体系助力思政教学

建立多维度课程思政建设成效的考评体系非常重要,因此需要形成多角度的过程式全面量化考核[7]。除了评价学生的学习投入和专业知识掌握程度,还增加了对课程思政教育效果的考核[9]。例如:请学生结合自身的学习、科研和生活经历,谈谈对科学家精神的理解与感悟。而学生会以自己熟悉的“时代楷模”“最美科研人员”“大国工匠”“榜样”为例,从坚守诚信底线、求真务实、乐于奉献、敢于担当和敢为人先等角度阐释自己对科学家精神内涵的认知。这种评价方式不仅继承了地理科学的精华,还体现了对社会主义核心价值观的认可。此外,它还能够综合评价学生的学习能力、动机、态度和情感等智力和非智力因素。

四 课程思政实施效果反馈

笔者在课程思政教学改革实践中发现,由于强化了课程思政内容、案例分析环节与专题讨论环节,同学们在综合实践(课程汇报、综合实习、学科竞赛、创新项目和毕业论文等)环节中的表现较之以往更认真、更有责任心;分析问题时更能勇敢表达自己的想法;对待课程案例时辩证性思维更为明显;更具有爱国情怀;对未来的职业规划更明确、更期待;更加关注时事政治与行业变化。通过问卷调查,同学们对这种融入思政元素的课程改革表示充分肯定,认为这种相互渗透、彼此融入的教学模式让他们充满好奇,并对自己未来的专业发展有着美好的憧憬。学生普遍认为经典思政内容的讲授给予了他们积极的思想教育指导,他们认为课程思政有助于形成正确的“三观”和提升职业道德与科研素养,说明参加该课程学习的学生对课程思政较为关注和认可,同时也形成了自己独立的思想见解。同时,也有学生提出了一些中肯的意见与建议,希望教师能挖掘更多丰富典型的课程思政元素,将课程思政内容的融入形式再丰富一些,特别是更加紧密联系专业发展前沿等。

五 结束语

在课程思政实践中,有关“土壤地理学研究进展”的探索为相关课程的思政教学提供了一些借鉴。在研究生课程思政教学改革过程中,我们要做有温度的探究和实践,要让学生在研究问题、解决问题和输出成果的有序递进中,感知思想政治教育的温度、感知国家发展的温度、感知民族复兴的温度,最终将这些源于实践的思想感知融合在一起,切实看透思想本质,实现思想升华,最终成为符合社会主义核心价值观要求的时代英才。

参考文献:

[1] 代伟,李克国.高等数学教学中思政元素的挖掘与融入[J].科教导刊,2022(18):114-116.

[2] 中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2021-02-28).http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230 228_1919011.html.

[3] 刘宇杰.鄂西山地丘陵交错带耕层有机质时空分异特征[D].武汉:华中师范大学,2022.

[4] 次仁.浅谈多媒体在土壤地理教学中的应用[J].西藏大学学报(自然科学版),2009,24(2):92-94.

[5] 薛芗,刘萍,徐月明,等.高职院校课程思政在专业课程中的实践探索——以土壤肥料学课程为例[J].安徽农业科学,2021,49(5):277-279.

[6] 史莉,岳献荣,夏运生,等.社会主义核心价值观融入专业课教学的改革探索——以研究生课程《高级土壤学》为例[J].农业教育研究,2016(1):3.

[7] 王芳,马晓,林妍敏,等.课程思政视域下“环境土壤学”课程教学改革实践[J].教育教学论坛,2022(27):73-76.

[8] 冯丹.环境土壤学课程思政教学改革探索[J].伊犁师范学院学报(自然科学版),2019,13(4):85-87.

[9] 李珊,王宏,黄佳莹,等.研究生专业课程融入思政元素的探索与实践——以“现代生物学进展”为例[J].科教文汇,2022(9):99-102.