基于视知觉理论的下肢肌力康复训练产品设计研究

戴学杰 丛晓妍

摘要:为提升痉挛恢复期患者或肌力弱项群体对下肢肌力康复训练产品的认同感和使用体验。 以视知觉为切入点,通过肌肉电(EMG)传感技术对比常规康复训练与以Kinect体感交互设备为媒介实现的视觉反馈康复训练数据对比分析。 下肢视觉反馈康复训练比常规训练中产生的肌电数值大,肌肉活性高,肌张力高,肌肉群训练力度更加明显。根据 FBS 模型进行指导下肢训练产品的设计流程和思路,最后设计一种兼顾动作引导轨迹捕捉及下肢关节训练的设备。

关键词:视知觉 体感交互 下肢康复 产品设计 FBS 模型

中图分类号:TB472 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2023)19-0100-04

Abstract:In order to enhance the sense of identification and use experience of convalescent patients or weak muscle strength groups for lower limb muscle rehabilitation training products.Taking visual perception as the starting point,the conventional rehabilitation training was compared with the visual feedback rehabilitation training data realized by the Kinect somatosensory interaction device by muscle electrical(EMG)sensing technology.Lower limb visual feedback rehabilitation training is larger than the myoelectric value generated in conventional training,muscle activity is high,muscle tone is high,and the training strength of muscle groups is more obvious.According to the FBS model,the design process and ideas of the guided limb training product are carried out,and finally a device is designed that takes into account the action-guided trajectory capture and the training of the lower limb joints.

Keywords:Visual perception Somatosensory interaction Lower limb rehabilitation Product design FBS model

引言

脑卒中是脑构造毁伤的一种疾病,也是导致下肢肌力萎缩的第一要因,我国每一年新发脑卒中约240万人,远远高于周边发达国家,并呈年轻化趋向。超过70%的脑卒中患者会陷入各种肢体功能方面的窘境[1],致使偏瘫率升高,使得康复过程变得艰难而又漫长[2]。目前,类脑技术、生物力学,以及心理学已经介入下肢康复训练方式的研究中,Saetta,G等[3]研究了未被充分研究的假肢和视运动知觉之间的联系,如两个固体实体相互不可穿透的隐含概念,可以指导身体运动的视觉感知。程枭等[4]研究证实下肢康复设备在镜像疗法的作用下,经过视觉形成规范的运动幻觉,对本体感觉产生某种刺激,进而对肢体的运动肌力恢复产生了良好影响。王子梅等[5]研究的视觉虚拟场景加入下肢康复中能丰富患者的视觉性,以视觉刺激换取积极性,有助于根据自身状况设定阶段性的训练计划。从而得出视知觉与肢体康复产生某种关联,故以实验证实了视知觉与下肢运动的协调性,在完成预期运动幅度和规范纠正肢体动作训练的同时可持续增加运动的肌肉活性,因此将视知觉理论应用于下肢肌力康复产品设计研究具有较大意义。

一、视知觉理论与下肢运动

(一)视知觉理论:视知觉理论是鲁道夫·阿恩海姆在格式塔心理学的基础上创建的一套用于心理学研究的系统理论,该理论在行为设计学中的应用较为普遍,有关研究较多应用在心理研究及交互体验范畴,特别是医疗康健、体育活动、交际活动等领域。该理论认为,知觉和动作都有一个同享的表征,即“配合代码”,国外神经生理学家和诺贝尔奖得主罗杰·斯佩里认为,知觉-动作周期是神经系统的基本逻辑,而视知觉与动作的联系在功能又是相互缠结的,如图1。人机交互经过视觉上的信息传递提升产品的体验效果,从感性层面去迎合用户在心理方面的需要[6]。运动是最容易引起眼睛强烈注意的现象,而视觉可以刺激大脑运动知觉运作,棘上神经收到感觉输入会做出刺激物向引的趋势,可用于肢体轨迹引导控制、反馈表现和运动进度等三维空间信息的识别。

(二)下肢运动中的视知觉分析:为了切实考虑肌力患者人群的下肢肌力的康健,又能够实时规范肢体的运动动作,且康复中不乏娱乐性,用视知觉理论去评判下肢康复动作的活动有不少的优势。首先,人们在大脑认知中的信息会针对视知觉的传递下达运动意向的指令,把空间看作是一个统一体,以下肢作为运动载体,通过视知觉的传递对空间认知做出某种运动倾向,然后会以实际的下肢活动的形式作出回应[7]。其次,视觉感知会随着动作的表现,无意识地對其活动的方向进行追捕,活动的势头会产生力度感和动量感,不仅仅丰富了人们视知觉的体验,也不经意地增加了下肢肌肉群的协调运作能力,通过提供准确的姿态和角度或者肢体的某一部位的信息,得到足以说明的问题表征,能够把那些重要的信息及时而又清晰地反馈给眼睛,所以兼顾动作引导轨迹捕捉及下肢关节训练加入下肢肌力患者人群特征需求的训练中十分必要。

二、用户人群下肢运动特征与视知觉轨迹运动模式

(一)用户人群下肢运动特征:下肢肌力弱的群体在日常活动具有举步维艰的苦恼,严重影响到个人生活[8]。患者在治愈后仍会有下肢肢体运动功能迟钝和摆动不规范的烦恼,通常表现为自动屈膝、屈髋、踝背屈能力受限、步态异样、重心转移差及下肢各枢纽关头受制约等问题,严重滋扰到患者的正常活动。

下肢肌力患者人群是由于脑卒中或身体体弱造成的部分身体机能损伤,或者无法提供充足能量而造成的慢性化障碍,由于中枢运动神经元的受损,致使本体感觉受到不同程度的损伤或丧失,活动能力受到颇多影响。高级中枢神经对意识运动功能的控制力丧失,导致肌肉张力异常、肌群无法协调运作、平衡能力降低、步态失衡等,对正常行走产生困扰。心理的负面情感所产生的自卑、焦虑、情绪化等会产生压抑的心理情感,继而恢复时间比较长,加上治疗康复训练中患者会时常出现反感、无聊、排斥等心理,使康复周期变得愈加困难。下肢肌力患者人群相比于重症性瘫痪最明显的区别就是,他们可以借助辅助器材主动地、有规律地、规范性地进行下肢肢体活动。通过对用户下肢运动特征分析得出:在辅助器材需求层次方面脱颖而出的主要为多种且生动的训练模式、居家训练,智能化训练、操作简单易学、镜像训练等。

(二)下肢视知觉轨迹运动模式 :经过相关文献调查和用户的下肢运动特征分析得出目标用户的需求,康复训练方面:在无医师、护工人员或家人搀扶的情况下依然可以进行有效运动训练。功能方面:主被动康复纠正步态,预先设定输入量和输出量,可视化App界面,能够产生互动,数据实时记录保存。人机互动主要是借助产品界面与用户产生某种联系,使用户能够沉浸体验中的同时,又能够完成预期目的。

通过轨迹捕捉肢体运动可规范下肢肢体特定训练运动模式,增加运动的积极性和肢体肌力训练的规范性,以视知觉为引导,肢体的训练会将捕捉的轨迹呈现给眼睛,眼睛会经过大脑的视知觉运作刺激而使其具有运动的倾向,以此反复形成闭环训练。轨迹的应用可以实时展现出肢体运动的姿态状况,将其运用在下肢康复训练中具有重要理论和实践意义,而为证明视知觉轨迹运动模式的可行性需用实验验证。

三、基于视知觉的下肢康复训练功能原型组成与康复训练测试

(一)下肢康复训练测试原型硬件介绍:Kinect 是美国微软公司于 2010年初次推出的活动传感输入技术,可跟踪用户的身段活动,以现实行动把持游戏画面中的人物,可以活动健身,有益于身心健康。该设备可使使用者产生身临其境的错觉,增添了极强的娱乐体验,使人与产品的互动更加灵动[9]。

表面肌电(surface electromyogram,sEMG)信号是通过电子的电位差测量肌肉的生物电活动,其幅度与肌肉激活水平有关,功率谱密度反映肌肉传导速度。surface肌电图通过传达有关肌肉激活的信息,例如,肌肉收缩的强度、肌肉疲劳的肌电表现和运动单元的募集。肌肉电数值的起伏变化对应着人体神经肌肉的运动收缩状态,受到各界研究者的深入研究,目前应用在肌肉活性评价和肌电控制程序中[10]。其中,表面肌肉电信号是测量肌肉的活性起伏变化的方法,运动积极性越高,肌肉电数值越大,肌张力也就越大。

(二)基于视运动知觉的下肢康复训练功能原型组成:视觉刺激知觉下肢康复训练功能硬件原型需要用到膝关节护具、体感交互设备、肌肉电传感器和屏幕显示装置。下肢枢纽关头护具是膝枢纽关头根基活动作用工具,具备庇护和辅助膝枢纽关头活动的效果。体感交互设备采用的是Kinect v2.0,以点作为枢纽关节,线作为下肢肢体,可以对人体下肢采取行动点捕获,对人体下肢关节活动姿态实行辨识。屏幕显示装置是对行动点捕获姿势辨识的视觉显现,是用户比较活动姿势是不是规范的参照。sEMG信号采集采用芯未来公司的USB-007板卡件,肌肉电传感器可测量肌肉的运动活性,可以比较在常规康复训练与以Kinect v2.0体感交互设备为媒介实现的视觉反馈康复训练膝关节运动时人体肌肉,如图2。

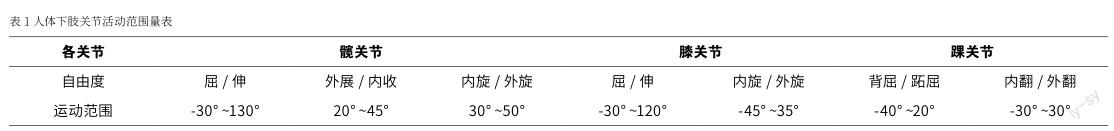

(三)實验设计:为了创建一种视觉刺激交互式下肢康复训练方式并证明其训练效果,针对下肢运动姿态中的进行运动分析,如表1。

本实验以膝关节运动为主要康复评测,设置了人体在相同环境条件下的两种不同训练方式,以验证视觉刺激交互式下肢康复训练方式联合外骨骼设备相比常规康复训练具有更好的效果,设为A组(常规膝关节运动训练)、B组(视觉刺激下膝关节运动训练)。

(四)实验过程:A组分别开始膝关节屈/伸、内旋/外旋活动,每次各10下;B组分别开始下肢视觉刺激导向的膝关节屈/伸、内旋/外旋活动,每次各10下,每次实验间隔休息1min,对照完成动作的概况和surface肌电信号值的转变。先使用免洗消毒液清拭被测部位的皮肤,以清除皮肤表面附着的油脂和污渍,将电极粘贴在膝关节检测通道的腘绳肌和股四头肌位置,两电极中心距离为2~3cm,参考电极贴于小腿处,电极之间的距离保持不变。将导连接线固定在腿部,避免实验过程中导联线晃动而产生干扰。

(五)结果与分析:通过观察正常下肢投射的运动实时影像,采用肌电传感评测,对8名神经系统健康者的受试者进行验证分析。

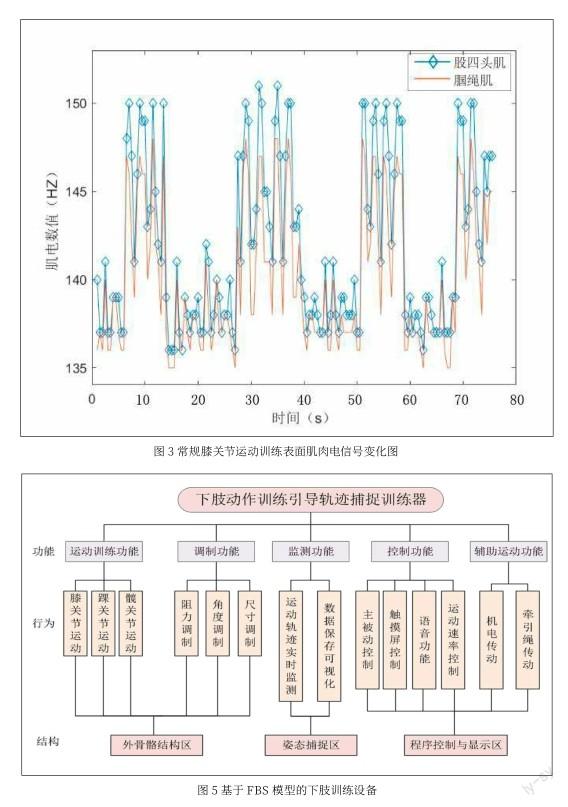

据得出的肌电数据用matlbe中图表工具对有无视觉刺激条件下膝关节屈/伸中的腘绳肌和股四头肌的肌电采集参与的数据进行可视化对比分析,如图3和图4。在常规条件下的腘绳肌肌电值平均最高为147HZ,股四头肌肌电值平均最高为151HZ,而在有视觉刺激条件下的腘绳肌肌电值平均最高为152HZ,股四头肌肌电值平均最高为154HZ,故在有视觉刺激的条件下,膝关节的腘绳肌和股四头肌的肌电数值均比无视觉刺激的数值大。上述中提到肌电数值的大小与肌肉活性成正比,由此得出以肢体轨迹路线促使人机互动的形成,可以提高运动积极性,增大肌张力,对下肢肌力运动康复具有明显的康复训练效果。

肢体轨迹引导康复活动可以触发患者时空被动感知本能,其中,时间知觉是帮助患者判断轨迹引导的速度、停歇、应对反应时间差以及能够实现预判下一步路径的可能性。空间知觉是帮助患者对来回的轨迹曲线进行三维建模,形成相对准确捕捉的判断依据。視知觉有助于患者提前充分调动下肢肌群肌力,对轨迹的运作来临提高反应速率,达到准确无误,从而取得提高运动兴奋度的结果,因此可将其应用在下肢康复设备设计中,以实时展现出肢体运动的姿态状况。

四、基于 FBS 模型的下肢康复设备设计思路与策略

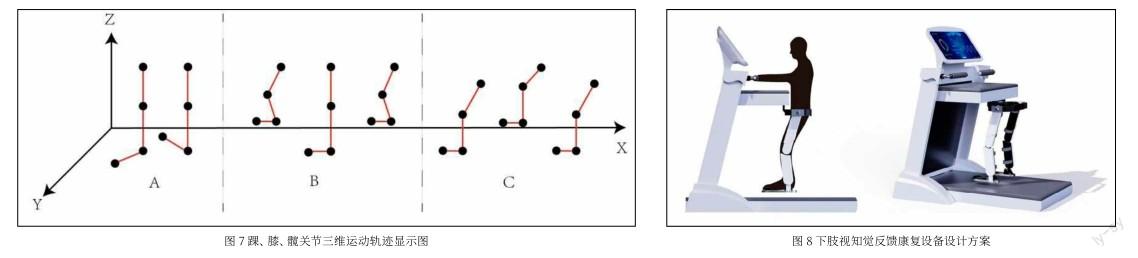

(一)下肢康复训练设备的FBS模型构建:FBS模型是20世纪90年代Gero等人提出的产品创新设计方法,在得到用户需求的基础上对“功能-行为-结构”的关系来分析产品设计的流程[11],常应用在产品设计与制造领域。通过对用户的运动特征需求分析、视知觉轨迹运动的实验验证,形成了产品的功能汇总,并结合 FBS 模型,将功能对应到行为层次之中,然后对产品结构层次进行梳理归纳。根据上述下肢运动特征需求分析和肢体轨迹识别实验验证的结果,得出3个主要的功能区:运动功能区、显示功能区、姿态捕捉功能区。

1.功能构建行为:在明确用户下肢训练基本需求之后,依据FBS模型对产品的功能进行整理、分化,得到基本训练、主被动支撑、交互显示、姿态捕捉等功能;再按照层级从功能的归纳构建在行为条理上,髋、膝、踝关节的活动由设备的活动练习功能映照,阻力调制、角度调制、尺寸调制由调制功能构建,主被动活动、触摸屏、语音调制、活动速度调制由节制功能构建,活动轨迹及时检测捕获、数据保留可视化由监测功效构建,机电传动、牵引绳传动由辅助运动功能构建。

2.行为构建结构:在行为-结构的构建中,行动与结构之间的构建干系显现一对多的形式排列,在设计中要综合人机尺寸、舒适度与结构的相互干系,合理布置设计模块的结构。一个产物的完整性是由多个布局模块构成,为了清楚归纳布局,映照中的类似行动会综合到一个构造区。在运作的过程中结构区会分工运行,相互衔接而又互不干扰,有利于整个产品的布局,并对行为到结构的映照起到归纳效能,最后设计出下肢动作训练引导轨迹捕捉训练产品。通过构建下肢动作训练引导轨迹捕捉训练设备的 FBS 模型,如图5,可以指导方案的进一步设计,同时对相关医疗康复产品的设计起到了参考作用。

(二)下肢康复外骨骼辅具设备的主被动康复训练策略:外骨骼辅具设备是该主体设备的重要组成部分,分析到目前下肢康复外骨骼辅具有较多不足之处,其中包括患者运动的可识别性和人机交互方式。通过对运动的可识别性和人机交互的整合,对其主被动控制系统训练策略进行详细分析,如图6。

1.主动运动视觉轨迹识别:运动视觉辨认可以有效地辅助下肢肢体动作之间的衔接,针对具有自主活动能力的患者,患者进行主观意识轨迹运动,经过康复设备识别区主动识别患者的运动轨迹,从而将患者的主观运动轨迹映射到显示区,以供患者实时观察运动姿态,并进行纠正。

2.被动运动控制训练:人体下肢在外骨骼区域辅助下,跟随预先设定肢体轨迹运动,活动轨迹包含轨迹肢体摆动角度、速度、周期等,经自适应节制算法编入外骨骼活动系统中,从而引导肢体活动。其中,为了顾虑到不同用户的情况,对运动参数设置需进行个人调整且有着精准的要求。

五、基于FBS模型的下肢视知觉反馈康复设备方案设计实践

通过对下肢视知觉反馈康复设备的 FBS 模型构建和康复训练策略的分析,进一步推进了方案设计的实现,本章基于下肢视知觉反馈康复设备的 FBS 模型与相应设计原则完成方案的设计。

(一)下肢视知觉反馈康复设备设计原则

根据用户人群的特征需求和下肢轨迹运动模式分析,下肢视知觉反馈康复设备需满足以下几个原则:

1.实用性:明确产品是面向中老年下肢Ⅳ级和Ⅴ级这两个康复阶段的用户展开设计研究,如表2。功能实用性是干预训练达到强化肢体的基本功能,是医疗产品设计实现的第一位,首要确保功能稳定和运行态势平稳,对产品功能的负责也是对用户、对自己设计职责的负责,绝不能给人身体健康带来安全隐患。

2.简洁美观性:产品的视觉效果对于用户建立良好的第一印象起着非常重要的作用,在保证产品价值的同时,美观性是衡量产品的砝码。产品造型需具备亲和力,力求达到用户对下肢康复训练产品的认同感,从用户的使用体验给用户以安全、有效、亲和的心理展示,增加用户对产品的接受程度。温暖人心的设计更需产品的界面简洁、使用方便、在配色上不追求“视觉冲击性或攻击性”,让用户感到舒心和安全,也使用户能快速进入状态,而不易产生使用疲惫的情况。

3.循序渐进性:按照康养训练的预期行为进行渐进式训练,帮助用户逐渐增加康复训练认识,借助姿态捕捉区动作捕捉和显示区的轨迹引导,使用户有针对性地完成各阶段的训练任务,并引导用户掌握主动性、实践性、重复性、适量性和刺激的丰富性等规律以赋予产品功能多样化。

4.体验性:智能的人机交互体验是人与产品心灵传递的良剂,可以缔造真正的人性化康养计划,使用户感受充沛的体验意象。将使用体验、诊疗体验同时加持在下肢视知觉反馈康复设备中,可使用户具有良好的使用感受和使用过程,视知觉轨迹的引导和规划性运动使其更加耐人寻味。

5.舒适性:产品,特别是医疗方面的产品对舒适度的要求极高,舒适度是用户体验的一个重要的标准,包括安全性、体验性考虑在内的一系列因素均属于舒适度的范畴。

(二)方案设计

视知觉反馈康复设备設计满足患者的康复训练功能、实时交互和肢体轨迹引导功能,能够安全、有效、规范地协助患者完成基本训练动作,从功能角度出发,在FBS模型康复设备的设计原则下将其主体划分为三个主要功能区。

1.外骨骼结构区:根据我国成年人人体尺寸国家标准获得人体大腿、小腿尺寸,并考虑产品的共享普适性,外骨骼辅助设备采取成年人人体尺寸中位数50组数据为宜。外骨骼结构与绑带进行可拆解设计,穿戴方便,其中肢体轨迹识别传感器设置在绑带中,外部设置软织物,保证与肢体舒适接触。2.姿态捕捉区:采用pycharm动作捕捉原理,采集外骨骼区患者下肢运动的姿态,将采集的信息数据上传至视觉显示区。3.视觉显示区:通过捕捉到的下肢姿态运动状况以实时呈现给患者,实现边训练边检测,以供不规范姿态的及时调整,与外骨骼辅助运动区形成闭环,以此反复训练;也可从根据显示区呈现的预设标准姿态以供患者参考训练。

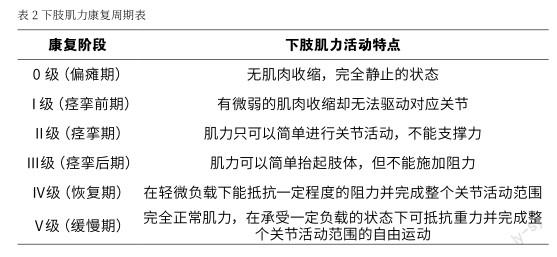

该产品由下肢生物动力驱动设备和感应识别设备组成,通过对下肢姿态中踝、膝、髋关节三维运动轨迹的捕捉,并在显示屏呈现下肢运动轨迹状态,如图7,以4个点和线连接构成人体下肢轨迹活动,从左至右分别为不同状态下踝关节部位左右扭转动作,膝关节部分前后屈伸动作,踝关节部分上下抬放动作。通过肢体轨迹的呈现可有效地规范姿态运动,并且在训练的过程中增加康复训练的积极性,无形之中增加训练量,提升下肢肌肉群的协调运作能力。在下肢外骨骼的辅助下实现主被动训练,协助患者的下肢肢体的摆动和伸展,其下的每一个肢体动作都可即时被前方的姿态捕捉区捕捉,并在显示区呈现给用户,且通过姿态轨迹捕捉对下肢运动进行综合评价。

由于用户身体及心理的特殊性,设备在造型设计方面趋于“常规化”,将下肢外骨骼设备与和互动显示设备相结合,外观和普通跑步机相似,如图8所示为 KeyShot软件渲染得出产品的三维产品效果图。整体外观设计在CMF设计要素分析下,外观采用钣金、塑料材料和橡胶材质制作;考虑到用户的情绪,在颜色上为了让用户感到舒心和安全,大面积选用灰色和白色,显露亲和感;金属预处理和装饰性电镀等工艺增强产品的抗腐蚀性能,表面处理圆润光滑,无锋利棱角。站立训练中,双手抓握把手,上肢可自然平放在支撑区,整体造型以高端、亲和、舒适、智能作为设计点,用以满足用户的审美和舒适度的需求。

结语

人机工程学和交互设计的交叉运用,在康复设备设计上得到空前的发展。综合了视知觉理论和肢体运动轨迹跟踪技术,深度分析下肢肌力患者人群活动模式,提出了一种基于视知觉下肢运动轨迹交互体验设计方法,检测下肢运动的轨迹下肢可以集成到控制系统中,实现智能检测和评估,并实时呈现患者,及时规范、调整肢体运动轨迹,并用实验证实了该设计方法的有效性。将其具体应用于下肢肌力障碍患者训练设备改良设计领域中,设计了一种兼顾动作引导轨迹捕捉及下肢关节训练的设备。▃

参考文献

[1]王艳杰,张丽娟.近5年脑卒中康复治疗领域研究热点的文献计量学分析[J].循证护理,2022,8(04):500-505.

[2]王童,杨光.脑卒中老年患者下肢运动功能康复方法的理论研究[J].辽宁体育科技,2019,41(01):59-64.

[3]Saetta G,Grond I,Brugger P,et al. Apparent motion perception in lower limb amputees with phantom sensations:“obstacle shunning” and “obstacle tolerance.” Cortex[Internet]. 2018 Jul;104:220-31.

[4]程枭,杨威,陈林,等.镜像疗法联合下肢康复机器人治疗对脑卒中偏瘫患者下肢运动和平衡功能的影响[J].浙江中西医结合杂志,2021,31(12):1118-1121.

[5]王子梅,徐秀林,安美君.虚拟场景的下肢康复训练系统的设计与实现[J].生物信息学,2017,15(04):235-241.

[6]王萍,李芳宇,尹鑫渝.老年下肢康复辅具设计研究进展[J].设计,2020,33(05):134-136.

[7]李秉融,薛义.视知觉理论下的竹编艺术在室内空间中的应用研究[J].设计,2022,35(01):154-157.

[8]房晓蕾,杨继康,郭阳.面向脑卒中患者手功能康复产品设计研究[J].设计,2019,32(22):120-121.

[9]朱祥,王尚书,任丹丹,等.体感交互技术Kinect在脑卒中后下肢功能康复的应用[J].河北联合大学学报(医学版),2015,17(04):54-56.

[10]谢平,宋妍,苏崇钦,等.脑卒中患者表面肌电信号与痉挛性肌张力关系分析[J].生物医学工程学杂志,2015,32(04):795-801.

[11]胡鸿,王明玮.基于FBS模型的老年洗浴产品设计[J].设计,2021,34(23):74-77.