中国风绘本的图像阐释与创新

王蔷

【摘 要】人们常说艺术无国界,在这个全球化的时代,中国风绘本以艺术化的形式搭建起具有美学特色的视觉文本,以其生动、直观的形式,以及独特的美学特色,为全球观众呈现了中华文化的精髓,成为一种跨文化的交流方式,成为中国与世界重要的沟通桥梁,成为讲好中国故事、传播好中国声音的重要载体。绘本中的图像运用了中国传统艺术的表现形式,携带了中国传统文化的规约意义,展现出当代中国文化现象与内涵。本文选取六部绘本作品,深入探讨其图像的意义,研究发现:可以通过创新图像本体形态、内容和形式,赋予图像文本规约意义,探寻时代话语体系和意义规则等方式,实现中国风绘本图像的传承、创新和发展,推动中华文化更好地走向世界。

【关键词】中国风绘本 图像阐释 文化传承 创新

中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2023)18-0043-06

当今,人们已经进入到一个以视觉文化为主导的“图像时代”,图像以空前未有的力度渗透到人们生活的方方面面,影响着大众文化的每一个层面。不论是生活在繁华的都市还是遥远的山村,人们都在不知不觉中地参与着这个视觉化的文化对话。在当前时代,人们逐渐摒弃了语言的界限,用图像来传递信息、表达情感、分享经验;通过图像,能够窥探到世界的多样性,充分感受到不同文化的魅力。

中国作为一个拥有五千年悠久历史的文明古国,拥有丰富的传统文化遗产。在当代,传播和发展这一宝贵的文化遗产需要借助于视觉文化的力量,借助于图像的力量。图像时代赋予人们新的工具和机会,通过创造性地运用视觉文化,可以将传统文化呈现得更加生动、有趣,进而穿越语言和文化的障碍,让文化的种子在世界范围内生根发芽,与世界各地的文化相互交融,为文化多样性的繁荣作出积极贡献。

绘本又叫图画书,“它是一种以图片的逻辑性作为意义生成的主要手段,以文字作为辅助性的工具来引导对图片意义解读”的图书。随着大量国外绘本引进中国儿童读物市场,且成为畅销书,绘本中的图像和文字内容所携带的价值观也渗透性地影响着中国儿童,绘本作者开始意识到应该创作带有中国印记的绘本作品,用中华五千年的文化来滋养儿童心灵。中国五千年文明史的发展进程中蕴含着丰富的文化经典,深入挖掘文化基因价值和智慧启蒙功能系统性,借助绘本这个载体实现对传统优秀文化的创造性转化,不仅可以为中国儿童带来丰富的精神给养,而且能让世界儿童了解中华文化。本文基于图像学理论,对中国风绘本中的图像进行深度阐释。

一、图像基础理论及研究对象选择

第十届意大利美术研究会上,阿比·瓦尔堡第一次提出了“图像学”这个概念。瓦尔堡关注图像中的细节,他从图像的细节入手,通过细节阅读展开对于文化史的研究,探讨细节与其背后所承载的文化隐喻和象征意义。人文主义学者欧文·潘诺夫斯基的著述《图像学研究》,其中的图像阐释理论为大众提供了一条可尝试的理解图像的路径。他将图像阐释方法归纳为三个层次:前图像志描述,即阐释图像的自然意义;图像志分析,即阐释图像约定俗成的意义;图像学深度阐释,即阐释图像背后所彰显出的民族、历史和文化现象。欧文·潘诺夫斯基艺术图像学研究使艺术家对于图像的研究走出封闭的形式主义美学格局,将其置于更大且更广的文化视域中。E.H.贡布里希提出了错觉主义图像观,在共有图式的基础上,艺术家和解释者对既有规范进行试错和矫正,不断产生新的阐释和理解,从而确定并重构图像意义。他认为:“一切绘画都必然是解释,然而却不是一切解释都同样有效。”E.H.贡布里希不仅认识到图像阐释的可能性,而且认识到解释效能的有限性,防止“过度阐释”。

欧文·潘诺夫斯基在《作为一门人文学科的艺术史》中认为:“内容,是与题材相对立的,或者可以用皮埃斯的话说,那就是,一件作品中只能悄悄透露而不能公开炫耀的东西。一个国家、一个时期、一个阶级、一种宗教信仰或哲学信念的基本态度——所有这些都不自觉地受到一个个性的限制,并且凝结在一件作品中。”由此看来,作品中所携带的主题和意义、历史和文化被隐藏于图像的题材和形式之中,需要被阐释出来才能更好地被大众所理解。

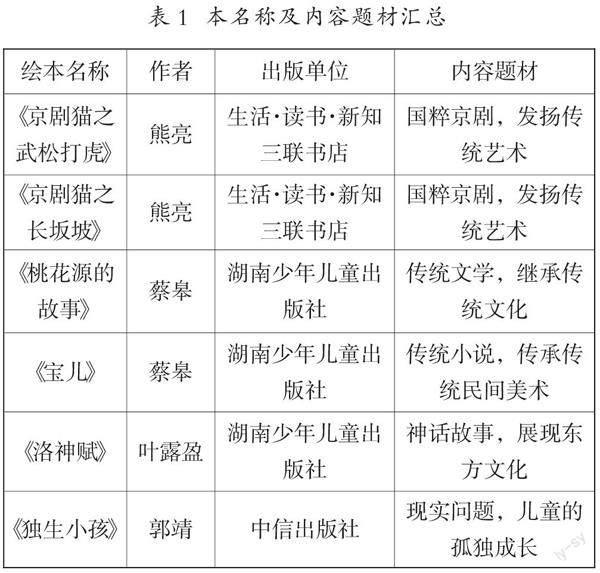

本文选取以下绘本作品,将其置于图像学的学科视域中探讨其图像意义。这些作品虽然内容各有侧重,但都是对中华优秀传统文化进行创造性转化和创新性发展的成果,并在国际上产生一定影响,成为传播中华文化的重要媒介。本文通过“一次次地进入图像之内,进入到历史和文化、情感和形式、精神和物质的共鸣之中”,理解绘本创作者的中华文化立场,以及对中华五千年历史文化的传承发展。

二、中国风绘本的图像阐释

(一)表象层面的自然意义

绘本中图像本体释义实际上就是对“前图像志描述”的分析,一般探讨的是图像所模仿或再现的自然意义。学者刘涛认为“图像本体的释义路径可以从三个维度切入:一是图像形态分析,二是图像内容分析,三是圖像形式分析。”顺着这三个维度,图像表象层面的自然意义将以最直观的方式逐渐在大众眼前展现。

首先,不同的形式与不同的视觉表征系统和释义规则相对应,而形态作为一种基础性的解释语言,决定了文本的表现形式。就绘本中图像释义而言,对于图像形态的分析,是图像深层意义分析的基础;其次,绘本中的视觉元素组成绘本图像内容,只有准确识别和把握图像文本中具体的图像元素,才能展开对图像内容的分析;最后,绘本的图像形式分析,即对绘本中各个视觉元素之间的关系和结构进行分析,只有理清楚关系和结构,才能准确把握各个视觉元素的意义。

绘本《京剧猫之武松打虎》运用中国水墨漫画的表现形态,创造性地把中国传统艺术京剧脸谱、水墨、剪纸、皮影等运用其中,充分利用图形、符号,以及虚实的表达来表现京剧的节奏和韵律。该绘本以传统京剧剧目《武松打虎》的故事为蓝本,讲述了一群京剧猫利用剧场空闲时,登上舞台演唱精彩的京剧剧目的故事。值得一提的是,在元素构成上,相较于普通的猫大众,“武松猫”和“老虎猫”作为一个重要的“刺点”信息被刻意强化,这使得画面的信息值呈现出一种不均衡的状态,充满节奏感和韵律感。相较于“展面”信息——“猫大众”,“刺点”信息——“武松猫”和“老虎猫”意义最为饱满,信息增长更迅速,成为视觉修辞实践中特别关注的区域,它扩大了画外联想空间,主导了图像文本的意义体系,追寻一些难以捉摸的画外之意。此时,视觉形式和视觉意义之间建立了一种阐释结构,为图像意义的生产提供了重要的依据。

(二)主题层面的规约意义

第二个层次是图像的规约意义的阐释。“尽管图像的阐释行为受制于个体的经验、知识和情感。不同主体面对相同的图像,或许会解读出不同的意义和话语,但是图像寓意阐释学所强调的规约意义,即一个时代相对普遍的、共享的、约定俗成的意义。”罗兰·巴特在《神话学》中揭示了符号的深层表意结构——“神话”。他认为:“神话与特定符号被强制联系在一起,神话是并不明确传递的第二层所指。”也就是说,分析图像寓意就是探究其深层次的“言外之意”。

那么,为什么图像文本会存在规约意义呢?首先,任何图像文本都不是孤立存在的,需要考虑时代语境系统对其造成的影响,因此从图像文本形成的语境维度来分析其寓意具有现实可能性。其次,图像符号的表征需要遵循一定的意义规则,如:转喻和隐喻。沿着意义规则所设定的方向理解图像的寓意,就有可能抵达相对普遍的、共享的、约定俗成的意义。接下来本文将分别从图像形成的语境维度和意义生成的修辞结构分析中国风绘本中图像寓意的生成机制,从而探索图像主题层面的规约意义。

1.发生语境分析

“语境限定了意义诠释的空间和边界,同时铺设了意义诠释的法则与框架。”从互文语境的这一形态来看,“如果两种图像共享相同或相似的视觉图式,则很容易形成一种联想关系,也就是从一种图像到另一种图像之间的视觉想象,由此便形成了视觉修辞意义上的互文语境。”在绘本《京剧猫之长坂坡》中,作者将京剧与儿童喜欢的动物“猫”联系在一起来创作。俗话说“扮上造型个个是个角儿”,一只只天然带有花纹的猫就是天生的“角儿”。花猫和京剧中的“角儿”在视觉特征上具有一定的相似性,即二者共享相同的视觉图式,构成了从一种文本抵达另一种文本的视觉想象。“张飞猫”的形象,引发了对“张飞京剧脸谱”的联想,“张飞猫”文本与伴随文本“张飞京剧脸谱”在修辞学维度上共同构建了一个互文语境。正是在这样的一个互文语境中,大众发现:作者熊亮通过趣味化的形象和情节设计,使得孩子能够以一种更加亲切的方式感知国粹京剧的魅力。

与互文语境相比,文化语境相对稳定。文化意义上的规约信息嵌套于图像深处、隐藏于图像内核中,所以一种图像能够回应一定的历史文化内容。华夏五千多年的历史文化积累和规约,使人们能够按照社会上普遍共享的观念和认识来把握图像的规约意义,理解图像的真正寓意。叶露盈的绘本《洛神赋》是以三国时期曹植的辞赋名篇《洛神赋》为基础而创作的。其中的洛神形象之所以会成为通往“神”认知的规约符号,是因为其与历史上的佛像、菩萨像造像特点一致,即“眼帘低垂”“鼻梁高挺”“两耳垂肩”。绘本中的洛神形象征用了佛像造像这一文化符码,并在此基础上加入洛神独有的“水”元素,因此其中所含有的规约性意义也悄无声息地传递给读者,读者可以从《洛神赋》绘本中的洛神形象解读出更深刻的历史文化内涵。

2.修辞结构分析

转喻是一种非直接的表现方式,它的出现往往是因为图像视觉意义上的直接表达出现危机,需要寻找媒介间接地表达思想,而“部分指代整体”正是典型的指示转喻。阿恩海姆认为:“部分”意味着对“整体”的选择,而从“部分”把握“整体”,本身也符合视觉思维的认知规律。不同的视点、视角和视域意味着对现实世界进行不同的选择,呈现出不同的小片段或者各部分,再通过各部分逐渐构建出整体形态。绘本《独生小孩》就选择了不同的视点、视角和视域来呈现“整体”画面。视点是一个观看的位置,故事开场作者从背后的视点来观察,紧闭的门和独生小孩的背影。没有表情也没有声音,却让读者感到难以言表的孤独和落寞,极大地拓展了视觉观看的想象力;视角是一种观看角度,绘本中有的画面选择仰视,有的画面选择俯视,不同的视角体现了观看者和再现对象的权力关系,也丰富了绘本表现语言;视域反映表现对象的景别大小,特写、近景、中景、远景从小到大排列。绘本中,独生小孩在梦中与麋鹿嬉戏的场景选择了特写,表情中携带着一种快乐的情感。而对整个夜空和街道的绘制则采用远景方式,使其具有更普遍的现实认知能力。整个绘本通过使用不同的视点、视角和视域,呈现出一本具有强大的视觉能力的无字图画书。

在绘本创作的过程中,创作者想要表达一些抽象概念就必须诉诸一些具象的符号,才能更为清晰地表达思想。“当我们征用或挪用一些具体的视觉元素来指代那些相对抽象的概念时,与此对应的视觉修辞实践就是概念转喻,其基本的指代方式表现为具象指代抽象。”绘本《宝儿》采用了强烈对比关系中最为突出的颜色——红与黑,以及互补色——红与绿。作者利用這种强烈的对比色来指代中国民间艺术形式的艳丽、丰富、夸张和神秘,也使得整个绘本带有浓浓的中国民间艺术特色。

(三)象征层面的历史文化内涵

第三个层次的图像分析是要挖掘图像背后更深层次的意义,打开图像阐释的历史向度、文化向度、政治向度,从而发现一个民族和一个时代的底层规则。E.H.贡布里希指出:“图像阐释不能仅仅停留于图像本体层面,而要将图像置于一定的历史文化结构中,同时将其与其他文化现象联系起来加以分析,如此才能抵达图像背后相对复杂的社会文化内容。”由此可知,分析图像不仅要关注表面上的图像问题,而且应该努力去探究深刻嵌套在图像深处的历史、政治和文化内涵,从而解答“图像能够为时代言说什么”这一命题,使大家更好地理解图像与社会、历史和文化之间不可分割的联系。

绘本《洛神赋》是使用电脑和数位板制作完成的,它代表着当代数码技术与绘本艺术的相遇和融合。当代数码技术不断地进入绘本当中,改变着绘本的创作手法,同时也悄无声息地影响着这个时代的图像风格和创作语言。数码技术还为绘本创作者提供了机会,可以融合不同的艺术媒介,以创造更为丰富和互动性的绘本作品。这种跨媒体的创作方式不仅增加了绘本的娱乐性,而且提供给人们一种新的视角和新的观念,从而帮助大家理解绘本中图像的内涵,使它超越了美学维度的形式内涵,拥有更为丰富的历史文化意义。

三、中国风绘本的图像重组与创新

中国传统文化承载着中华民族最深刻的精神追求,它代表着华夏儿女的根本价值观和文化认同,它是中华民族不断壮大发展的宝贵滋养。在这个背景下,绘本创作者积极投入探索,试图将中国传统文化的精髓传达给年轻一代,同时为其赋予新的时代价值。绘本创作实践表明,要推动中华优秀传统文化与时俱进,需要坚守“中华文化立场”,准确把握“古为今用、洋为中用,辩证取舍、推陈出新”。在这一过程中,绘本创作者通过创新图像本体内容和形式,赋予图像文本规约意义,探寻时代话语体系和意义规则,为中华传统文化注入新的生命力,向世界展示中国的独特文化魅力,让中国文化在当今多元化和全球化的背景下继续熠熠生辉。

(一)创新图像本体内容和形式

繪本是视觉图像的集合,绘本中的图像体现着作者的思维逻辑和审美趣味。对中国传统文化中的视觉元素进行挖掘和阐发,通过解构与重组的方式组合成为新的视觉元素,各个视觉元素之间产生新的“有意味的形式”,最终创新绘本图像本体。正如绘本《桃花源的故事》,创作者大胆地将西方绘画中的水粉画技巧引入其中,以表现中国画的彩墨韵味,摒弃了西方绘画中的光影、明暗、体积感和空间感等写实绘画创作手法,采用点、线、面这些基本视觉元素排列、组合构成整个画面形式。与此同时,该绘本还大胆运用中国画的“留白”概念,将各个视觉元素沿着“留白”的河流分布,形成了虚与实的统一体,完美地契合人类的视觉心理。

因此,这种创新方法允许创作者从图像的形态、内容和形式三个方面出发,重新塑造了中国风绘图像本体,这不仅仅是图像的变革,更是对中国传统文化的独特演绎,以及对视觉叙事的新思考。这种创新激发了观众的兴趣,使他们能够以新的角度欣赏和理解中国传统文化的精髓,同时也为绘本艺术领域带来了新的创作范式,拓宽了绘本的审美领域。

(二)赋予图像文本以规约意义

中国风绘本的创作者应以现代视角考察优秀传统文化,将其植入绘本的视觉元素之中,使其拥有深层次的象征含义和隐喻意义,并在此基础上努力将中国传统观念与思想命题一并融入绘本图像符号当中,丰富图像主题层面的规约意义。正如绘本《桃花源的故事》中所绘的河流,该河流用“留白”的形式,巧妙地传达了中国传统绘画的风采。创作者利用“留白”,超越了有限的空间,以虚无的形式诉说对桃花源般生活的向往,虚与实的统一体正是中国传统哲学中的“天人合一”。庄子有云,“得意忘象,求象之外”,该绘本真正做到了从“象”的有限形式到“意”的无限表达,把中国传统哲学和中国传统美学的精神悄无声息地融入作品当中,也为绘本创作实践提供了有益思路。

由此可知,中国风绘本的魅力在于它们不仅是视觉享受,而且是文化和思想的传承与表达。创作者的努力使得这些作品能够在深层次上与观众产生共鸣,同时也激发了人们对传统文化的兴趣和理解。通过图像和故事,这些绘本不仅为读者提供了美的享受,而且为他们打开了一扇通往深层次文化理解的窗户,这是文化传承的一种有力方式,也为中国传统文化的国际传播贡献了力量。

(三)探寻时代话语体系和意义规则

当今时代的观念系统是抽象的、不可见的,它散落于日常生活的各个领域之中,存在于文本表面的语法体系之中。因此,绘本创作者需要对日常生活进行细致入微的体会、观察、思考和理解,对当代的图像形态、图像内容,以及图像的构成规则认真考察和研究,按照全球化视觉系统的表述逻辑和游戏规则来创作,才能寻找到属于这个时代普遍共享的视觉经验、阐释图式和文化规约,并借助一定的修辞手法体现在绘本当中。

只有当绘本创作者严格遵循着时代共同认可的话语体系和意义规则进行创作,才能使绘本真正进入社会认知的意义维度,并最终沉淀下来。这样的创作方式使绘本得以超越时间、空间和国界的限制,拥有永恒的吸引力,同时也具备当代社会的价值和意义。只有在遵循共通的话语体系和意义规则的前提下,绘本才能真正发挥其潜在影响力,将文化的种子播撒到更广泛的领域中,实现文化传承与创新的和谐统一。这样的绘本作品不仅能够在国内传承传统文化,而且能够向世界传播中国传统文化精华,为文化多样性的繁荣作出贡献。相反,如果创作者违背这一共通的话语体系和意义规则,他们的作品将无法充分传达更多的隐含信息和深层含义,这样的绘本作品可能会失去与读者的共鸣,最终湮没在历史的长河中无法留下持久的印记。因此,在绘本创作中,遵循时代的语言和规则是至关重要的,这不仅有助于传统文化的传承,而且为当代文化创新提供了坚实基础。

四、结语

综上所述,中国风绘本中的图像不仅是艺术表现形式,更是文化传承的载体。这些图像承载着中国传统文化的丰富内涵和规约意义,同时也呈现出当代中国文化的现象与内涵。通过阐释活动,绘本中的图像从自然状态挣脱出来,获得了一定的线索和逻辑,拥有了一定的社会意义。本文通过对六部中国风绘本作品中的图像进行深入阐释,试图揭示图像在绘本中的作用和意义,以及它们在中国传统文化传承与创新中的方法和路径,这不仅对绘本创作者提供了有益借鉴,还有助于更广泛地推动中国传统文化通过绘本媒介传播中国故事。

参考文献:

[1]黄若涛.绘本书的传播功能研究[D].北京:中国传媒大学,2006年.

[2]E.H.贡布里希.艺术与错觉—图画再现的心理学研究[M].林夕,李本正,范景中译.长沙:湖南科学技术出版社,2000:280.

[3]欧文·潘诺夫斯基.视觉艺术的含义[M].傅志强译.沈阳:辽宁人民出版社,1987:17.

[4]曹晖.感性、理性和公共性:图像的阐释途径分析[J].社会科学辑刊,2018(03):172-138.

[5]刘涛.视觉修辞学[M].北京:北京大学出版社,2021:95-97,152,436.

[6]克莱夫·贝尔.艺术[M].周金环,马钟元译.北京:中国文联出版社,2015.

[7]刘涛.符号抗争:表演式抗争的意指实践与隐喻机制[J].中国地质大学学报(社会科学版),2017(04):92-103.

[8]罗兰·巴尔特,让·鲍德里亚.形象的修辞[M].吴琼,杜予译.北京:中国人民大学出版社,2005:36-52.

[9]鲁道夫· 阿恩海姆.视觉思维(35周年纪念版)[M].滕守尧译.成都:四川人民出版社,2019:25-30.

基金项目:本文为广州工商学院2022年校级一流本科课程建设项目,项目名称:2022年线下一流本科课程《商业插画》,项目编号:YLKC202217。