清中后期人口压力和仓储衰败背景下湖北水灾赈济措施演变

舒语佳, 林久贵

(湖北大学 文学院, 湖北 武汉 430062)

清代荒政集历代之大成,学界对此多有论述。目前对清代荒政的演变过程已基本形成共识,乾隆中期以前,国家强盛,吏治清明,财政充盈足以支撑荒政执行,灾民得以妥善安置;乾隆后期开始,由于吏治腐败、战乱、灾害频繁等原因,清政府财政日益紧缺,国家主导的荒政难以为继(1)李向军:《清代荒政研究》,北京:中国农业出版社,1995年,第107页;叶依能:《清代荒政述论》,《中国农史》1998年第4期。。因此,晚清士绅组织的“义赈”取代国家赈济成为救荒的主导力量(2)朱浒:《地方性流动及其超越:晚清义赈与近代中国的新陈代谢》,北京:中国人民大学出版社,2006年;李文海:《晚清义赈的兴起与发展》,《清史研究》1993年第3期。。虽然有清一代荒政整体遵循上述发展趋势,但在不同地区,救荒政策的执行状况与救济效果不尽相同,这与当地人口数量、耕地发展、粮食产量等经济社会状况,地区粮食仓储等备赈手段,以及灾后的赈济、蠲免、抚恤等救济措施均密切相关。另外,地方政治精英的个人能力对救荒资源的分配也有极大影响。关于清代荒政的研究成果,在研究时段上涉及整个清代及前期、前中期、晚期等不同时期;在研究地域上以东北、甘肃、山西、江西、江苏、湖南等地灾荒与救济研究居多。目前关于湖北荒政的系统研究较少,多集中于水患灾害(3)王肇磊、贺新枝:《晚清时期湖北自然灾害的治理及其经验教训》,《长江流域资源与环境》2009年第11期;宋传银:《湖北近代洪涝灾害》,《中南民族学院学报》(哲学社会科学版)1998年第4期;赵希竹:《清代湖北省水旱灾害的时空分布研究》,华中师范大学硕士论文,2012年。。清代湖北地区的荒政在人地关系、仓储建设、救荒措施等方面具有独特之处,本文拟从这些方面作一新的探讨。

一、丰年不饱食,水旱尚何有:清中后期湖北人口压力演变

“人口压力”通常指人口对现有资源的压力,指人口数量与资源(在近代以前,主要是耕地)数量之间的比例关系(4)李伯重:《多视角看江南经济史(1250—1850)》,北京:生活·读书·新知三联书店,2003年,第172页。。康熙朝至清末两百余年间,由于湖北人口与耕地的不协调发展,人均耕地持续下降,从9.31亩降至1.75亩,人口压力凸显,这使得湖北百姓的日均粮食占有量在清中后期急剧下降。嘉庆朝,湖北百姓的日均粮食占有量为1.27升,光绪朝更是降至0.70升,甚至低于清代灾后赈济标准。百姓基本生活难以维持,遑论积蓄粮食,一旦发生水旱灾害,受灾民众只能依靠政府救济。

(一)清中后期湖北人口变化情况

清代湖北人口相关资料虽较为丰富,但由于清前期户口编审制度不完善,各朝统计的人口数据并不准确。康熙七年(1668)实行五年一次的丁口编审制度,其中编审人丁实际上是纳税法人的统计(5)姜涛:《中国近代人口史》,杭州:浙江人民出版社,1993年,第19-20页。,无法发挥其清查人口的职能。康熙五十一年开始实行“滋生人丁,永不加赋”政策,不过人口隐匿程度仍然严重(6)龚胜生:《清代两湖农业地理》,武汉:华中师范大学出版社,1996年,第22-23页。。雍正年间实行“摊丁入亩”政策,雍正七年(1729),湖北丁银摊入地亩征收,丁口编审已无实际意义。乾隆二十七年(1762)正式废除丁口编审制度,人口清查逐渐改为以全体人口为对象(7)宋传银:《湖北历史人口研究》,北京:现代教育出版社,2009年,第83页。,至乾隆三十七年旧历编审制度永行禁止。因此,学界一般认为清前期载籍人口数据需修正。

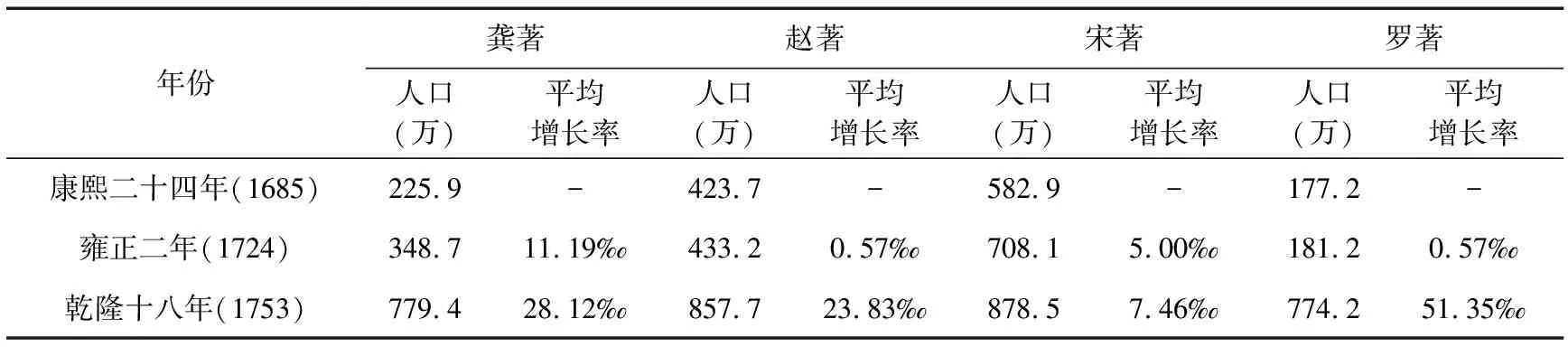

清前期湖北人口研究成果丰富,已有多位学者对康雍乾时期的人口数据进行过分析和修正。以康熙二十四年和雍正二年为例,湖北载籍人丁数分别为44.3万和45.3万,龚胜生按每丁约5口对湖北人口进行估算,得出康熙二十四年湖北人口约为225.9万(8)龚胜生:《清代两湖农业地理》,第267页。丁口比:225.9/44.3≈5。。赵文林和罗小锋利用固定丁口比对上述年份人口进行估算,但他们采用的丁口比不同,分别约合每丁9.6口和4.0口(9)赵文林:《中国人口史》,北京:人民出版社,1988年,第427页,通过对其数据进行反推,可知其所采用的丁口比,康熙二十四年丁口比:423.7/44.3≈9.6,雍正二年丁口比:433.2/45.3≈9.6;罗小锋:《水旱灾害与湖北农业可持续发展》,北京:中国农业出版社,2007年,第34页,康熙二十四年丁口比:177.2/44.3=4,雍正二年丁口比:181.2/45.3=4。。宋传银认为采用固定丁口比得出的数据在人口增长上存在矛盾,因此他通过人口增长率进行反推,认为康熙二十四年和雍正二年湖北人口分别为582.9万和708.1万(10)宋传银:《湖北历史人口研究》,第91页。。

据龚著的估算,康熙朝中后期湖北人口平均增长率高达11.19‰,这与康熙年间人口增长相对缓慢的事实不符;以赵著、罗著的估算,康熙朝中后期湖北人口几无增长,亦不可信,且根据罗著的估算数据,雍正二年至乾隆十八年的人口增长率高达51.35‰,超过了人口自然增长的极限(11)龚胜生:《清代两湖农业地理》,第31页。。从康熙二十四年开始,湖北百姓生活相对安定,正处于人口增速较为稳定的恢复期,因此,本文采信宋著的估算数据。实际上,上述四位学者所统计的清代湖北人口数据,从乾隆五十六年开始均一致。因此,无论采用上述何组人口数据,对后文所分析的清中后期湖北人均耕地和日均粮食占有量下降趋势无实质性影响。

(表1) 龚、赵、宋、罗四人估算所得清前中期湖北人口数据对比(12)清代人口、耕地、粮食产量等经济史统计数据存在一定程度的不准确性,本文的计算结果仅为估计,但可作为一种呈现清代湖北人口压力变化趋势的视角,与相关史料相互印证。

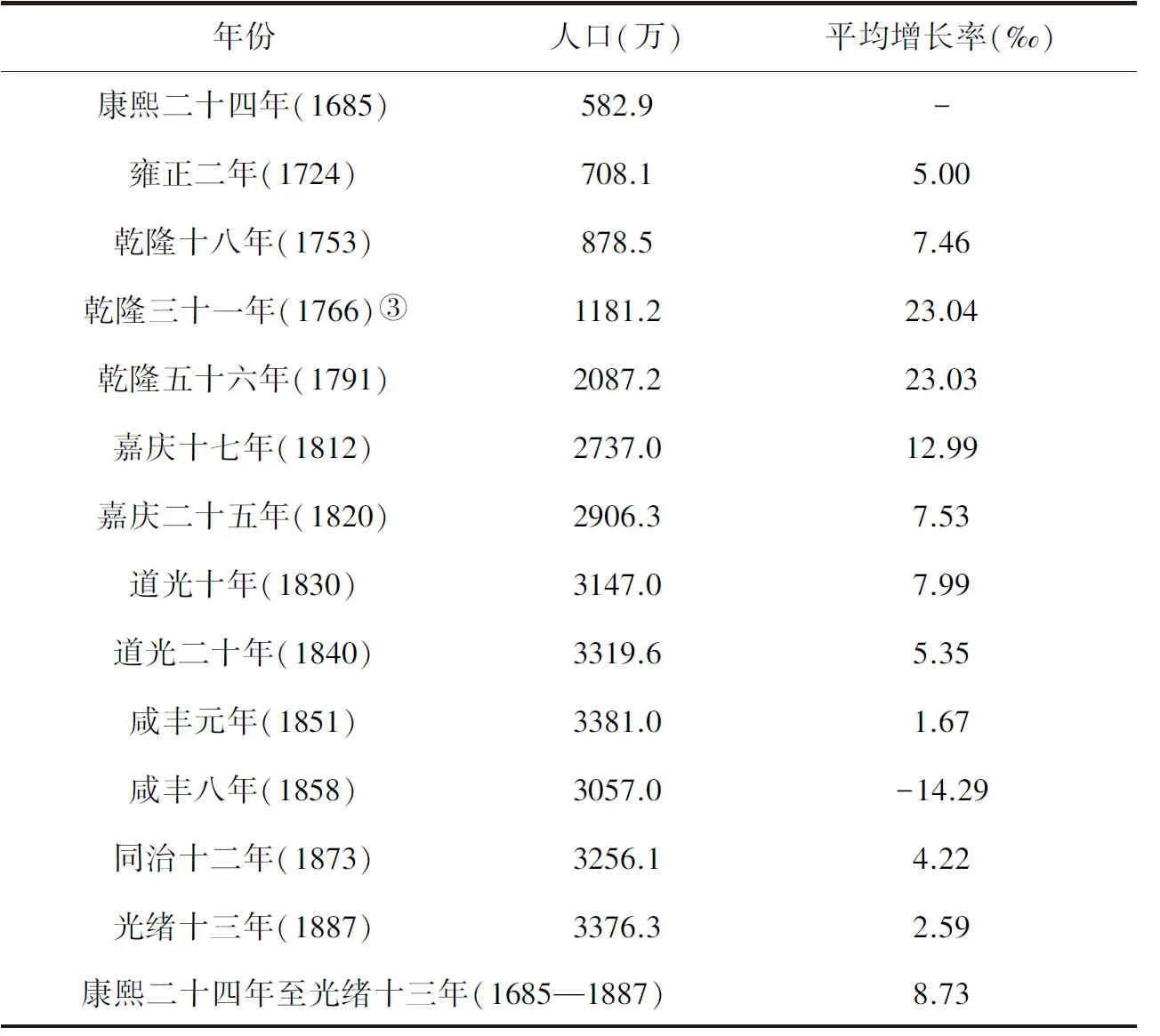

对于乾隆朝后期至清末人口数据,学界无太大争议。乾隆五十六年至光绪十三年(1887)之间部分年份的湖北人口数据,龚、赵、宋等著均参考历年《汇造各省民数谷数清册》,兹录于表2。

从康熙二十四年至光绪十三年,湖北人口从580余万增长至3300余万,年均增长率高达8.73‰。其中,在乾隆朝中后期,湖北人口年增长率甚至超过20‰,至乾隆末年,湖北人口已达2000余万。嘉庆朝初期,湖北遭遇历时八九年的白莲教战争,人口伤亡惨重。然而,由于人口增长具有惯性(13)龚胜生:《清代两湖农业地理》,第32页。,湖北人口年增长率仍可保持在10‰左右。道光年间,人口增长的“惯性”已至强弩之末,湖北人口增长率逐渐降低。道光朝前十年湖北人口年增长率为7.99‰,道光二十年(1840)鸦片战争后降至5‰以下,道光朝最后十年仅为1.67‰。咸丰时期,太平天国战争爆发,湖北出现了清中期以来唯一一次人口负增长。除战争原因外,咸丰六、七、八年等年份湖北连遭水灾,咸丰十年(1860),三峡区间、荆江、洞庭湖区等地普降大雨,多地被淹(14)荆州市长江河道管理局编:《荆江堤防志》,北京:中国水利水电出版社,2012年,第99页。。在这种内外部环境的压迫下,百姓生活难以为继。至光绪朝,湖北人口增长率逐步稳定在2.5‰左右。

(表2) 清代湖北部分年份人口数及年均增长率

(二)清中后期湖北耕地变化情况

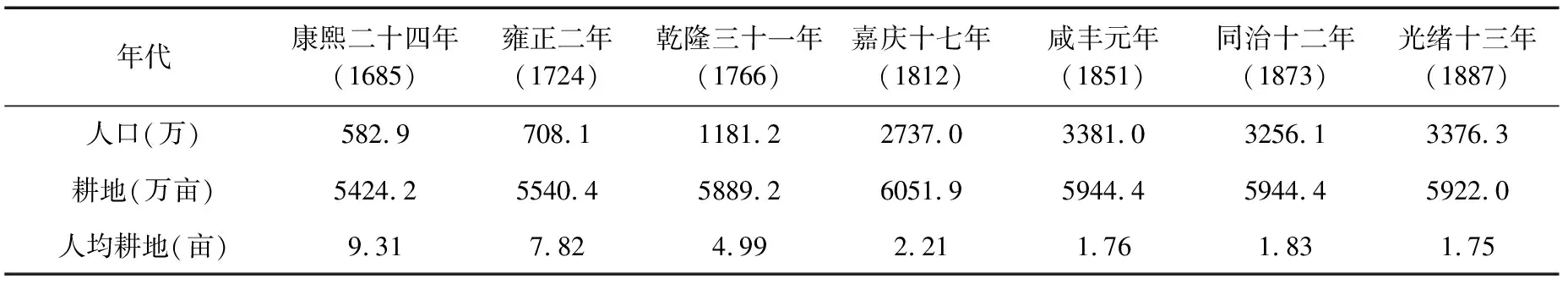

关于清代湖北的耕地数据,目前学界大多参考李文治整理的中国近代农业史数据,限于篇幅,本文不做过多考证(15)李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,北京:生活·读书·新知三联书店,1957年,第60页。学界参考李文治数据的代表性成果有:湖北省地方志编纂委员会编:《湖北省志·农业》上,武汉:湖北人民出版社,1994年,第2页;史志宏:《清代前期的耕地面积及粮食产量估计》,《中国经济史研究》1989年第2期。。据李文治统计,康熙二十四年湖北耕地面积为5424.2万亩,至嘉庆十七年(1812)增至6051.9万亩,年均增长率仅为0.86‰。嘉庆之后,湖北耕地面积基本保持不变。相较于耕地面积的缓慢增长,康雍乾年间人口翻倍,这使得湖北人均耕地面积从康熙二十四年的约9.3亩降至乾隆三十一年的5亩左右。乾隆皇帝忧虑“各省生齿日繁,地不加广,穷民资生无策”,为鼓励百姓开垦荒地,规定“凡边省内地零星地土,可以开垦者,嗣后悉听该地民夷垦种,免其升科”(16)《清高宗实录》卷123“乾隆五年七月甲午”,《清实录》第10册,北京:中华书局,1985年,第811页。。然而,湖北载籍耕地面积仍未出现显著增长。嘉庆十七年以后,湖北人均耕地面积降至约2.2亩。一般情况下,人均耕地达2亩,加上副业,百姓才可维持基本生活需要(17)郭松义:《清前期南方稻作区的粮食生产》,《中国经济史研究》1994年第1期。,可见嘉庆朝人口压力已然隐现。咸同光年间,湖北人均耕地面积进一步降低至1.8亩左右,人口压力持续加剧(见表3)。

目前学界大都认为清代官方记载的耕地数要低于实际耕地数,这主要是不起科土地和瞒报土地未被统计,以及耕地“折亩”等因素所致(18)史志宏:《清代前期的耕地面积及粮食产量估计》。。关于载籍耕地与实际耕地的差异,可通过将清末湖北耕地数据与20世纪30年代国民政府统计的耕地数据对比进行评估。严中平等人编撰的《中国近代经济史统计资料选辑》记录了国民政府主技处统计局公布的1933年各省耕地面积,该数据经过反复调研修正,应较为可信,可在一定程度上了解清代耕地的载籍数据与实际数据的偏差(19)严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,北京:中国社会科学出版社,2012年,第237页。。1933年湖北耕地总面积为6450万市亩,折合6998.7万清亩(20)吴慧:《中国历代粮食亩产研究(增订再版)》,北京:中国农业出版社,2016年,第193页。1清亩=0.9216市亩。,相较于清末的6000万亩耕地,总面积增加约15%。相较于清末,1933年耕地面积的增加应主要来自于新开垦耕地和清末未统计两个方面。限于数据的缺乏,难以区分这两种因素在清末至1933年间湖北耕地变化中所占比重,但15%应可视为清末载籍耕地与实际耕地偏差的上限。

(表3) 清代湖北人均耕地表

(三)清中后期湖北百姓日均粮食占有量情况

人口压力除可通过人均耕地面积体现外,还可利用日均粮食占有量(人均耕地×亩产量/365天)来衡量。粮食收成会受自然灾害影响,不可能年年丰收,甚至大多数年份都会出现歉收情况,因此,受到“收成分数”影响的才是“实际日均粮食占有量”。清代1升大米重1.55斤,1升稻谷重1.31斤,按出米率65%计算(21)吴慧:《中国历代粮食亩产研究(增订再版)》,第90、94、199页。,1升稻谷可得到约半升米(22)伍炜、王见川修纂,福建省地方志编纂委员会整理:《乾隆永定县志》卷3《食货志·储恤》,厦门:厦门大学出版社,2012年,第205页,“风时雨顺,早晚两获,谷不满四十万石,米半之”。龚胜生:《清代两湖农业地理》,第118页,“以一米二谷计”。。清人口粮的一般概念是“人一岁约食米三石六斗”(23)江永撰:《群经补义》卷5《杂说》,阮元编:《皇清经解》卷260,道光九年学海堂刻本,第5页。,平均每日食米1升,因此“以每人每日食米一升”(24)靳辅:《生财裕饷第一疏》,贺长龄、魏源等编:《清经世文编》卷26《户政·理财上》,北京:中华书局,1992年,第642页。,可视为较为充裕口粮,即每日食谷2升。乾隆朝制定的赈济标准为“大口日给米五合,小口减半”(25)《清高宗实录》卷126“乾隆五年九月己卯”,《清实录》第10册,第848页。,赈济口粮仅用于保证灾民基本生活,因此可视为最低限度口粮标准。清代小口占比约为1/3(26)姜涛:《传统人口的性别与年龄结构》,《近代史研究》1997年第6期。,则赈济中平均需日给米0.42升(27)1合=0.1升,2/3大口×0.5升+1/3小口×0.25升=0.42升,通过大、小口比例可估算出赈济中每人平均需给米0.42升。,合日食谷0.84升,即最低限度日均粮食占有量应不低于0.84升。

关于清代湖北稻田亩产情况,虽然出现过亩产较高的记载,如江陵县“膏腴之田,每亩收获不下五六石”(28)崔龙见等修:《江陵县志》卷21《风土·风俗》,乾隆五十九年尊经阁刊本,第3页。,黄梅县“泉甘土沃……计亩可获五六石不等”(29)覃瀚元等纂:《光绪黄梅县志》卷6《地理志·风俗》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第24册,南京:江苏古籍出版社,2001年,第31页。。然而,大多所载亩产在2-3石之间,汉阳县“丰岁所产,亩不及三石”(30)刘嗣孔修、刘湘煃纂:《乾隆汉阳县志》卷8《赋役》,武汉:崇文书局,2021年,第121页。,武昌县“雨水应时,亩可得二三石”(31)钟桐山修、柯逢时纂:《武昌县志》卷3《风俗》,武汉:湖北人民出版社,2010年,第91页。等。这与当时南方地区亩产量相符,江南水田“亩多二三石,次一二石”(32)鄂尔泰等纂:《钦定授时通考》卷21《谷种·稻二》,长春:吉林出版集团有限责任公司,2005年,第293页。,“今以南方之田耕作精密,人不过耕十亩,上腴之地,丰岁亩收麦一石、稻三石”(33)强汝询撰:《求益斋文集》卷4《农家类序》,《清代诗文集汇编》第697册,上海:上海古籍出版社,2010年,第759页。。张家炎整理了清初至光绪年间江汉平原19组稻田亩产量数据,计算得到平均亩产量为2.09石,并发现整个江汉平原的土壤肥瘠程度、各地生产水平并无显著差异,且有清一代,整个江汉平原的单产波动幅度不大(34)张家炎:《清代江汉平原水稻生产详析》,《中国农史》1991年第2期。,可见其间生产力并未出现大幅提升。根据龚胜生统计的28组清代湖北稻田亩产数据,可得出平均亩产为2.25石(35)龚胜生:《清代两湖农业地理》,第116页。;郭松义统计了55组清代湖北稻田亩产数据,通过计算可得出其平均亩产为2.23石(36)郭松义:《清前期南方稻作区的粮食生产》。。史志宏估算清代南方稻麦二熟制水稻亩产为2石、单季稻亩产为3石、双季水稻亩产为3.6石,并假设稻麦二熟制水稻总面积为47%,单季稻总面积50%,双季稻总面积为3%,加权平均得到水田稻谷亩产为2.55石左右(37)史志宏:《清代前期的耕地面积及粮食产量估计》。,与吴慧所估算的2.56石基本相当(38)吴慧:《中国历代粮食亩产研究(增订再版)》,第199页。。综合上述资料,本文设定清代湖北水稻亩产为2.5石,加上与麦、豆、甘薯等各种杂粮复种,水田亩产取3石(39)史志宏:《清代前期的耕地面积及粮食产量估计》。。目前学界对南方旱田产量的研究结果相对一致,一般认为旱粮(麦、豆、各种杂粮)亩产为2石(每季1石)左右(40)史志宏:《清代前期的耕地面积及粮食产量估计》;吴慧:《中国经济史若干问题的计量研究》,福州:福建人民出版社,2009年,第147页。。

参考龚胜生统计的清代湖北地区水旱田比例(41)据《清代两湖农业地理》统计:清前期湖北地区的水田比重为55.9%,旱地比重为44.1%;清后期水田比重为52.2%,旱田比重为47.8%,清前期和后期差异不大,在此统一取清前期的比例计算平均亩产量,第115页。,计算得到清代湖北耕地平均亩产为2.559石,继而可利用人均耕地和平均亩产得出湖北日均粮食占有量。即使不考虑水旱灾害导致粮食收成下降的情况,清代湖北百姓的日均粮食占有量仍从康熙二十四年的6.52升降至嘉庆十七年的1.55升,低于日均2升的稻谷口粮需求。咸丰、同治、光绪年间维持在1.25升左右,逐渐逼近日均0.84升的最低限度(见表4)。

(表4) 清代湖北百姓日均粮食占有量

清后期湖北因大规模围垸导致水患频发,同时由于太平天国战争等原因,严重影响湖北粮食收成,湖北粮食平均收成分数从清前期的90%以上降至清末的60%左右。嘉道之后湖北的田赋征收情况,也可从侧面反映出收成分数的下降,“自道光二十年后,岁额征不及半”(42)胡林翼:《请旨革提违章征收之知州疏》,《胡林翼集·奏疏》,胡渐逵等校点,长沙:岳麓书社,2008年,第365页。。在考虑自然灾害影响后,可以发现,从嘉庆朝开始,实际日均粮食占有量已低于日食谷2升的口粮标准,湖北已无力再向外输出大米。从康熙朝中期到乾隆朝广泛流传的“湖广熟,天下足”谣谚,在乾隆朝之后也少见记载。从咸丰朝开始,湖北百姓的实际日均粮食占有量已不足0.84升的最低限度,百姓难以通过耕种维持生活。此时,湖北粮食已难满足本省百姓之需,“查湖北所产米谷,即丰年亦不足供本省之食,故仰给湖南省者十居六七,江西次之,四川又次之”(43)吴剑杰主编:《筹办荒政以纾民困案》,《湖北咨议局文献资料汇编》,武汉:武汉大学出版社,1991年,第207页。。从“湖广熟,天下足”到“丰年亦不足供本省之食”,一百余年的变迁见证了湖北人口压力的演变。

嘉道之后,百姓虽生活困苦,但湖北人口仍维持一定增长率,这可能是以下原因所致:一是上述计算中采用的耕地面积是官方记载的法定纳税面积,但因各种原因,民间还存在一定数量的未上报耕地用于生产粮食,“虽高岩峻岭,皆成禾稼”(44)周士桢纂:《同治竹山县志》卷7《风俗》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第61册,南京:江苏古籍出版社,2001年,第340页。,上文提到的实际耕地面积可能比载籍耕地面积多15%左右,因此湖北百姓实际粮食占有量可能比文中估算值略高。二是棉花、苎麻、染料、烟草、茶叶等高附加值经济作物的种植区域扩大,单位面积耕地收益增加,“收花之利,倍于二麦”(45)李述武纂:《乾隆巩县志》卷7《物产》,郑州:河南省巩县志编纂委员会,1989年,第26页。,石首县“近者乡多种烟草……县之艺以获利者,几胜五谷,而六湖山地尤胜”(46)朱荣实修、傅如筠纂:《同治石首县志》卷3《民政志·物产》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第45册,南京:江苏古籍出版社,2001年,第125页。。三是家庭手工业、水产业、农禽饲养业等日益繁荣,百姓维持生活不再仅依赖于耕种,德安府属各县“依纺织为生”(47)赓音布修、刘国光纂:《光绪德安府志》卷3《地理志下·物产》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第12册,南京:江苏古籍出版社,2001年,第108页。,汉阳县“地多湖荡,民多资渔以生,惟土著居民力农”(48)刘嗣孔修、刘湘煃纂:《乾隆汉阳县志》卷9《风俗》,第136页。。然而,商品经济的发展虽在一定程度上为百姓提供糊口之资,但难以改变清后期人口压力剧增的形势。百姓于丰收年景尚不足温饱,一遇天灾生活更加困苦,光绪三年,“黄陂孝感两县,得雨尤稀……几于颗粒无存……老幼男女,相率而逃荒者几千人,村落一空”;光绪九年,潜江县林家埠溃口,全邑被淹,“乡民俱枵腹耕耘,而秋禾复遭水患,以致草荄榆屑,聊以充饥。甚有将子女远鬻他乡者……但见饿莩载途,疮痍满目,啼饥诉苦,比户皆然”(49)李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,第730页。。这体现出清朝后期湖北百姓对灾荒几无抵抗之力。

通过对人均耕地和日均粮食占有量的分析,我们可以窥见清中后期湖北人口压力的演变过程。在这百余年间,湖北经历了从“湖广熟,天下足”到“丰年亦不足供本省之食”的巨变,至咸丰朝,人均耕地降至不足2亩,即使在丰收年份,百姓日均粮食占有量也并不充裕,遑论积蓄粮食,一旦发生水旱灾害,受灾民众只能依靠政府救济。若政府没有及时救济,百姓流离在所难免。

二、仓储不复存,民又何所依:清中后期湖北粮食仓储量变化情况

与人口压力变化类似,因受财政、吏治、战乱等因素影响,清中后期湖北的粮食仓储亦呈衰败之势,只不过这种趋势稍显滞后。清代湖北粮食储量在乾隆年间达到顶峰,嘉道时期因战乱、仓储制度弊端等因素下降至50万石左右,至咸丰朝急剧下降,存谷仅4万余石,地方仓储的救灾备荒功能基本丧失。晚清为增加粮食储量,清政府倡导各省开展积谷运动。然而,由于湖北百姓的实际日均粮食占有量已然不足1升,并且地方仓储的恢复受到严重的经济制约,湖北的粮食储量未能像湖南、四川、河南等地得到恢复。

(一)清中后期湖北仓储的衰败

清代仓储形式多样,其功能大致可分为两类:一为贮税粮上缴国家,如漕米仓、南米仓等;二为贮粮备灾救荒,如常平仓、社仓、义仓等。在以备灾救荒为基本职能的粮仓中,又以朝廷明令设置,遍布各府州县的常平仓及分布于市镇乡村的社仓、义仓最为普遍(50)白丽萍:《晚清长江中游地区仓储转型与社会变迁》,北京:中国政法大学出版社,2018年,第55页。。这些本该用于保障百姓灾后生活的粮仓,在清后期逐渐衰败,灾民失去了一道有力的救济保障。

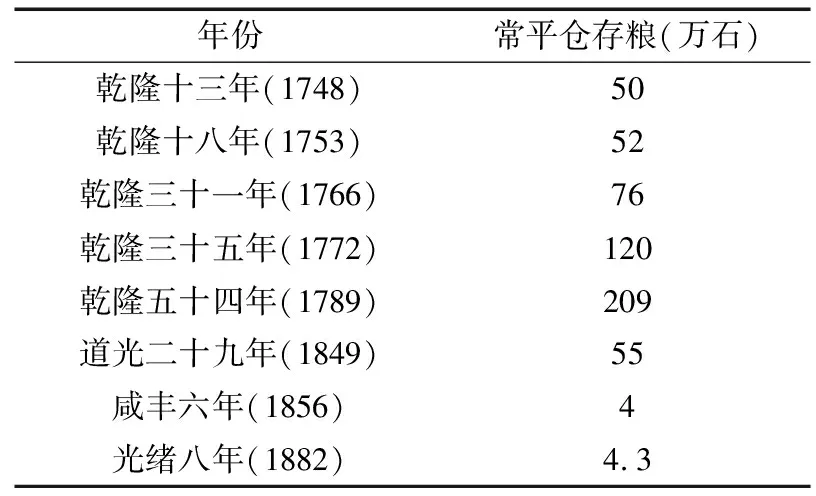

1.常平仓。乾隆初期,各地粮食储量渐多。乾隆十三年,由于常平仓屡次加贮,各省常平仓储粮共达四千余万石(51)白丽萍:《晚清长江中游地区仓储转型与社会变迁》,第60页。。然而,官方聚粮过多,各省米价上涨,“常平积贮,所以备不虞,而众论颇以为采买过多,米价益昂”,并且,“聚之官者太多,则留之民者必少”。清政府决定减少各省常平仓谷采买数量,降低仓谷存贮额数,各省常平仓贮谷之数“悉准康熙、雍正年间旧额,其加贮者,以次出粜,至原额而止”(52)《清高宗实录》卷319“乾隆十三年七月辛丑”,《清实录》第13册,北京:中华书局,1986年,第243页。,湖北恢复至雍正年间旧额,为50万石(53)赵尔巽等撰:《清史稿》卷121《食货二·仓库》,北京:中华书局,1976年,第3557-3558页。据《清史稿》记载,雍正年间常平仓旧额,湖北为50万石,湖南为70万石。。乾隆十八年湖北常平仓储与乾隆十三年基本相当,“额谷止五十二万石”,但较他省明显偏少,“尚不及额多者三分之一”,并且“湖北为江浙上游,界连秦豫,各省偶有缺乏,俱借资于楚米”,因此清廷“准湖北采买加贮”,令“加贮四十万石”(54)《清朝文献通考》卷37《市籴考六·籴》,杭州:浙江古籍出版社,1988年,第5198页。。乾隆三十五年七月,湖广总督吴达善奏称“湖北省额设常平仓谷一百二十余万石”(55)《清高宗实录》卷865“乾隆三十五年七月壬申”,《清实录》第19册,北京:中华书局,1986年,第618页。。乾隆一朝,湖北省常平仓仓储额度虽因各种原因进行过多次调整,但总额均保持在50万石以上,最高达200余万石。仓储充足于备灾救荒具有重要作用,如乾隆五十三年大水,荆州受灾惨重,江陵县常平仓所贮的“一万余石”(56)舒常:《奏闻委勘公安县被水情形及现在抚恤缘由事》(乾隆五十三年七月十五日),台北“故宫博物院”编:《宫中档乾隆朝奏折》第68辑,台北:台北“故宫博物院”,1987年,第818页。米谷,就及时保障了灾民生活之需。

嘉道年间,吏治废弛、经济衰落,清政府对常平仓的投入逐渐减少,加之仓厫管理不善,这些不利因素使常平仓逐渐衰败。道光二十九年,湖北全省常平仓应存谷193万余石,除去历年动用碾食和亏缺、漂失、霉烂外,实存谷仅55万余石,不足应存谷的30%。咸丰六年朝廷再次清查常平仓,发现自道光二十九年以后,“除节年因公动用、交代亏短、盘折借拨、霉烂、漂失……共计实存谷四万八百八十四石二斗五升一勺,粟谷一千五百三十三石四斗二升四合,小麦折谷如故,包谷大麦无存”。不到十年,湖北常平仓损失米谷高达约50万石,余下总数不足道光二十九年实存谷的10%。咸丰之后,各级政府财政日益拮据,依靠官款采买的常平仓储基本处于停滞状态。光绪八年,湖北省常平仓谷储量仍保持较低水平,与咸丰六年相比,仅增加2000石左右。该年,全省按惯例清查常平仓谷,发现“……共实存谷四万二千九百二石六斗三升一合四勺,粟谷一百九十七石一斗八升,小麦折谷如故,其余各州县卫无存”(57)吕调元等修、张仲炘等纂:《湖北通志》卷48《经政志六·仓储》,上海:商务印书馆,1921年,第1314-1315页。。

(表5) 清代湖北常平仓储(58)乾隆三十一年、五十四年湖北仓平仓储数据参考倪玉平:《清朝嘉道财政与社会》,北京:商务印书馆,2013年,第47页。

2.社仓。清代湖北社仓的建设是从复建明代社仓开始的,在各省中起步较早。至乾隆朝,全国各地建立起多间社仓,各地社仓存谷量有很大差别,其中湖北社仓存谷为654003石,处于全国领先水平(59)白丽萍:《清代长江中游地区的仓储和地方社会:以社仓为中心》,北京:中国社会科学出版社,2020年,第58页。。嘉庆年间,农民起义相继爆发,两湖地区陷入动荡。在这段时期,两湖平原自然灾害也逐步加剧。除社会不稳定和自然因素外,社仓自身也因行之日久而积弊丛生。各种不利的内外因素致湖北社仓逐渐衰败。经历咸丰年间战乱后,湖北社仓基本毁灭,十不存一。

(二)晚清积谷运动筹办不力

晚清积谷建设肇始于同治元年(1862),以光绪二十四年为界,分为“各省自行举办”与“中央政府主导”两个阶段(60)白丽萍:《晚清长江中游地区仓储转型与社会变迁》,第166页。。在各省自行举办阶段,积谷运动主要依赖于民间捐建的社仓、义仓。民国十年《湖北通志》对这一时期湖北捐建社仓、义仓的浪潮进行了详实记载。同治八年湖北通城县知县陈惟谟劝捐谷1011石,存入永丰义仓;至光绪元年,该义仓存谷5000石;光绪五年,续增2000石,共存谷7000石。湖北大冶县于同治十一年、光绪六年和光绪八年分别建陈氏义仓、张氏义仓和李氏义仓(61)吕调元等修、张仲炘等纂:《湖北通志》卷48《财经志六·仓储》,第1316-1317页。。湖北江陵县义仓于光绪五年由沙市绅商捐建,位于沙市刘公祠内“专贮备荒”(62)吕调元等修、张仲炘等纂:《湖北通志》卷48《财经志六·仓储》,第1326页。。咸丰九年,巡抚胡林翼增建武昌府丰备仓60间;光绪三年,总督李瀚章续增72间(63)吕调元等修、张仲炘等纂:《湖北通志》卷48《财经志六·仓储》,第1315页。。白丽萍等人对同光年间恢复的社仓规模进行了详细统计(64)白丽萍:《晚清长江中游地区仓储转型与社会变迁》,第136页。,在湖北省的10府69州县中,有34个州县恢复了社仓,占比约49%。复建社仓的34州县中,有谷石可比数据的23州县,社谷数相较于雍乾时期社谷存贮额下降的有20个,约占87%。故而,湖北仅有一半州县真正恢复了社仓,且这些社仓的存谷量也大不如前。光绪二十四年,清政府鼓励各省重视积谷,开始了第二阶段由政府主导的积谷运动。“各省常平、社仓,久同虚设,民间义仓必应劝办……各省积谷,为备荒要政……着各督抚严饬所属劝谕绅民广为劝办,不得以一奏塞责”(65)《清德宗实录》卷416“光绪二十四年三月丁亥”,《清实录》第57册,北京:中华书局,1987年,第443页。。

在政府推动下,各省积谷建设进入国家强制阶段。从光绪二十五年开始,湖广总督张之洞以“筹办社谷”为名进行积谷运动,令“湖北省各州县就地筹办社谷,大县五万石,中县三万石,小县一万石……分三年将谷数照额捐足,先限令于三个月内,将章程议定举办,一年内将本年应捐之谷办成”。为保证积谷运动顺利进行,张之洞设定了奖惩措施,捐谷多者“记大功一次”,捐谷少者“记大过一次”,劝办不力者“立即撤省,并停其差委”。惩处力度不可谓不重,然而大半年过去,各州县所上报的情况远不及预期,“办有积谷者,不过十余州县。而未据禀办情形者,竟有三十四州县之多”。可见,虽有政府倡导和官员施压,但湖北积谷运动进展并不顺利。

张之洞为备荒,倡导于丰收之年筹办积谷。光绪二十五年“湖北各属岁收甚丰,时不可失,若不趁此力筹积谷,以为绸缪未雨之谋,以后如遇荒歉之年,试问更将从何措手?”根据上文对湖北日均粮食占有量的分析,即使于丰收之年,湖北的粮食也仅够百姓维持基本生活,故即使“岁收甚丰”,也难以筹办积谷。更何况,从光绪二十一年开始,“湖北连遭水旱灾荒,已历四年,民生困苦,筹赈艰难”(66)张之洞:《札北藩司催湖北省各州县劝办积谷》,苑书义等主编:《张之洞全集》卷140,石家庄:河北人民出版社,1998年,第3925-3926页。。根据光绪三十四年十一省上报积谷数目(67)《光绪三十四年(1908)各省上报积谷数目统计表》,白丽萍:《晚清长江中游地区仓储转型与社会变迁》,第171页。,各省平均积谷26.2万石,而湖北省仅积谷3.7万石,远低于相邻的湖南(70.1万石)、四川(43.6万石)、河南(25.5万石)、江西(16.9万石)等省份。在全国强制施行的积谷运动中,湖北仓储量仍未能增加。湖北积谷运动的失败导致地方备荒救灾能力丧失,灾后严重依赖于中央政府救济。

由于江汉平原湖区垸田的过渡开垦等原因,从乾隆朝后期开始,湖北地区水患等灾害的频次和严重程度都出现明显上升(68)宋平安:《清代江汉平原水灾害多元化特征剖析》,《农业考古》1989年第2期。,导致湖北地区粮食收成分数降低,加之乾隆朝人口的急剧增长,至嘉庆朝,湖北百姓的日均粮食占有量已低于日食谷2升的口粮标准,人口压力急剧增加。这一时间点与白莲教起义等农民运动时间点是基本吻合的,这也从侧面反映出当时湖北人民生活的困苦。嘉庆朝政治经济衰落,中央政府通过官帑采买、截留漕粮、调拨、捐纳等方式筹集谷本的社会经济基础不复存在。这些因素使湖北社会仓储的发展陷入不利的内外环境,湖北的社会仓储逐渐衰败。晚清积谷运动时,湖北的农业经济还处在进一步恶化阶段,百姓的日均粮食占有量降低至0.7升,自然无力筹办积谷,这是湖北社会仓储无法重新构建的重要因素。后文我们会看到,社会仓储的衰败严重制约了湖北地区救荒措施的执行。

三、清中后期湖北典型水灾赈济措施演变

乾隆时期,清政府财政较为充足,能够根据救荒制度为地方提供较为完备的赈济支持。从道光朝开始,各项赈济政策明显收紧,加赈、破例赈济等显著减少。咸同时期,国家层面的赈济难以为继,严重依赖地方政府的自行筹款和赈抚,而湖北地方政府显然不具备自行赈抚的能力。光绪时期,张之洞主政湖北,凭借其晚清重臣身份,通过赈捐、截漕等方式为湖北争取了大量救荒资源,湖北地区的灾害应对能力有所提升,这体现出政治精英对地方荒政的积极影响。

(一)盛世余辉:乾隆五十三年大水的赈济措施

乾隆五十三年六月,岷江、沱江和涪江地区连降暴雨,川水汇入长江后,与三峡区间和中游地区洪水相遇,造成罕见洪灾。江水漫溃堤塍,冲塌城垣,荆州城厢内外水高至“一丈七八尺不等”。据地方官员查明,城厢内外淹毙人数共“一千三百六十三名”,坍塌瓦草房屋共“四万零八百一十五间”(69)舒常:《奏陈抵荆查勘被水情形暨筹办一切事宜折》(乾隆五十三年七月初十日),台北“故宫博物院”编:《宫中档乾隆朝奏折》第68辑,第772-773页。。该次水灾对荆州百姓的生命财产造成了巨大损失。乾隆皇帝考虑到地方政府的财政状况,认为抚恤“需项浩繁,该省藩库所存银两,必不敷用”,下旨“于户部库内动拨银二百万两”(70)阿桂:《奏为奉旨驰赴荆州查勘江水泛涨府城被淹情形折》(乾隆五十三年七月十三日),台北“故宫博物院”编:《宫中档乾隆朝奏折》第68辑,第791页。送至荆州赈灾,与同治朝要求地方政府自行“筹款发给,量予赈抚”(71)《清穆宗实录》卷288“同治九年八月丁酉”,《清实录》第50册,北京:中华书局,1987年,第979页。形成鲜明对比,足见乾隆时期清政府财政之充足。在临灾急赈方面,湖北官员第一时间开放荆州府满营月粮及江陵县常平仓,“按大小丁口散给,以作抚恤”(72)陈淮:《奏闻荆江夏汛泛涨府城被水并行抚恤折》(乾隆五十三年六月二十四日),台北“故宫博物院”编:《宫中档乾隆朝奏折》第68辑,第645页。,得益于地方粮食仓储的充足,灾民顺利度过灾后最困难的时期。在正赈方面,“照例抚恤一月口粮”(73)舒常:《奏陈抵荆查勘被水情形暨筹办一切事宜折》(乾隆五十三年七月初十日),台北“故宫博物院”编:《宫中档乾隆朝奏折》第68辑,第773页。。在加赈方面,湖广总督毕沅奏请将“各州县初赈银两按数于十月内一律散给以后按分加赈”(74)毕沅:《奏报查办灾地情形事》(乾隆五十三年十一月十一日),台北“故宫博物院”编:《宫中档乾隆朝奏折》第70辑,台北:台北“故宫博物院”,1988年,第203页。;乾隆五十四年三月,湖北布政使陈淮奉旨“将江陵、监利二县分别展赈两月”(75)陈淮:《奏报放竣展赈银两及各属雨水情形折》(乾隆五十四年三月二十一日),台北“故宫博物院”编:《宫中档乾隆朝奏折》第71辑,台北:台北“故宫博物院”,1988年,第479页。。在蠲免方面,乾隆下旨,“成灾至九分十分者,着将乾隆五十三年应征钱粮,加恩蠲免;其成灾六七八分者,着交该部查照该督等原奏,于应行缓征定限分年带征之外,再酌为递缓宽限一季带征”(76)《清高宗实录》卷1315“乾隆五十三年十月丁未”,《清实录》第25册,北京:中华书局,1986年,第771页。。在对淹毙人口的抚恤方面,本次大水遵照乾隆四十一年制定的标准:“大口给埋葬银一两,小口五钱”(77)舒常:《奏陈抵荆查勘被水情形暨筹办一切事宜折》(乾隆五十三年七月初十日),台北“故宫博物院”编:《宫中档乾隆朝奏折》第68辑,第773页。。各项赈济措施也严格遵照“标准”或“惯例”执行到位,保障了兵民灾后生活之所需。政府拨款支持、地方仓储充足、荒政政策严格执行,应是本次灾后救济成功的关键因素。

(二)大厦将倾:道光二十年大水的赈济措施

道光十六年江汉同时水发,湖北共二十余州县田亩被淹。经地方官员勘察,部分州县“请缓情形不符”,其余“俱不致成灾”,于是奏准将被淹较重各地“应征本年……一并缓至十七年(1837年)秋后,限一年带征”;被淹较轻各地“缓至十七年秋后,限一年带征”;被淹并积歉各地“除本年新赋……并汉阳、孝感、钟祥、潜江、应城、监利等县被淹各区,应征十五年缓征钱粮……一并缓至十七年秋后,限一年带征”(78)水利电力部水管司科技司、水利水电科学研究院编:《清代长江流域西南国际河流洪涝档案史料》,北京:中华书局,1991年,第795-796页。。灾情严重的地区也照例纳捐,仅根据受灾程度不同,缓征年限不一,未见直接蠲免。年复一年,累计征收,民力难纾。鸦片战争后,由于对内对外频繁用兵与巨额战争赔款,政府军费等支出急剧增多,而财政收入却无明显增长,政府财政处于崩溃边缘(79)倪玉平:《清朝嘉道财政与社会》,第165页。,无法支持大规模的赈济。

道光二十年九月,江、汉再次漫溢,“以致钟祥、潜江、天门、沔阳、汉川等州县晚禾亦被淹浸”(80)《清宣宗实录》卷339“道光二十年九月甲午”,《清实录》第38册,北京:中华书局,1986年,第151页。。大水过后,“本年湖北省各州县被水民人纷纷逃往他省”(81)《清宣宗实录》卷339“道光二十年九月甲午”,《清实录》第38册,第150页。。道光十六年大水之后,救荒政策并未执行到位。想必本次大水亦是如此,否则不会单因一次大水,就造成大量民人流亡他省,不愿回籍。在出现大量流民之后,清政府方才开始重视灾后对百姓的救济,陆续出台赈济口粮、蠲免、缓征的政策:“至现在递回流民及未经逃散人民,着按照户口速行赈恤。其未经归来者,着妥为招徕,一俟回籍,务须随到随赈。来春应否尚需接济,一并豫为筹备,毋任流离失所。”(82)《清宣宗实录》卷341“道光二十年十一月丁亥朔”,《清实录》第38册,第180页。“蠲缓湖北……二十七州县并屯坐各卫被水村庄新旧正杂额赋有差,赈公安、监利二县及屯坐各卫军民,给汉川、沔阳、江陵、石首、监利五州县及屯坐各卫军民一月口粮”(83)《清宣宗实录》卷340“道光二十年十月癸酉”,《清实录》第38册,第172页。。

(三)内外交困:同治九年大水的赈济措施

同治九年大水是我国长江干流江津至荆江河段百年难遇的特大洪水,该次大水宜昌水位甚至远高于乾隆五十三年大水(84)苏联璧:《长江1870年洪水的初步探讨》,《人民长江》1958年第3期。。荆宜等地猝遭水患,洪水至宜昌出峡,枝江、松滋首当其冲,二邑江堤全溃,水淹城垣数尺,庐舍倒塌殆尽,是“数百年未有之奇灾也”(85)周承弼等修、王慰等纂:《同治公安县志》卷3《民政志下·祥异》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第48册,南京:江苏古籍出版社,2001年,第131页。。

同治九年大水给湖北造成的损失不亚于乾隆五十三年大水,然而史料中对该次水灾救济措施的相关记载却较少。对于受灾最重的宜昌和公安,清廷也仅令湖北地方官员自行“筹款发给,量予赈抚”(86)《清穆宗实录》卷288“同治九年八月丁酉”,《清实录》第50册,第979页。。相较而言,远不如乾隆五十三年大水后,清廷于国库拨银两百万两用于地方赈济的救济力度。据前文对湖北地区人地矛盾、仓储衰败的分析,咸丰六年之后湖北省常平仓仅存谷4万石,社仓基本无存,若无清廷拨款,湖北地方政府实难对灾民实施有效赈济。然查同治十三年《公安县志》,仅载道光时期十余次抚恤和加赈,及咸丰二年的抚恤和加赈,未见同治九年的抚恤和赈济记录。同治九年十二月李瀚章奏称:

本年入夏以来,江水盛涨,田庐被淹。若将应征漕粮照常征收,民力实有未逮。加恩著照所请,所有成灾九分之公安县毛一等三十二里,应征同治九年漕粮,著缓至同治十年秋后分限三年带征。

成灾七分之沔阳州十墩金石等三百四十八垸,黄梅县杨穴等八镇,监利县太马等一百六十九垸,各应征同治九年漕粮著一律缓至同治十年秋后分限两年带征。(87)水力电力部水管司科技司、水利水电科学研究院编:《清代长江流域西南国际河流洪涝档案史料》,第949页。

(表6) 清后期荆州府地丁正额与旧欠银对比

按清代惯例,“被灾十分者,蠲正赋十分之七……被灾七分者,蠲正赋十分之二”(88)李文海:《近代中国灾荒纪年》,长沙:湖南教育出版社,1990年,第11页。,公安、沔阳、监利等州县多处垸田成灾七分以上,按例应免去赋税十分之二以上,但本次水灾之后,仅有缓征,并无蠲免。据光绪三年《荆州府志》记载,光绪元年清廷对荆州府下辖各州县的旧欠银米进行了一次全面蠲免,江陵等县分别蠲免地丁正杂钱银一万余两至十八万余两不等,合计六十一万余两;蠲免漕粮、南米合计也达二十八万余两(89)倪文蔚等修、顾嘉衡等纂:《光绪荆州府志》卷16《财经志四·蠲赈》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第36册,南京:江苏古籍出版社,2001年,第167页。。表6为咸丰七年荆州应征地丁正额银两(90)周健:《道咸之际的地丁银制度——以湖北各州县收支结构为中心的考察》,《近代史研究》2013年第4期。、光绪元年所蠲免的旧欠地丁正额银两(91)倪文蔚等修、顾嘉衡等纂:《光绪荆州府志》卷16《财经志四·蠲赈》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第36册,第167页。及积欠年数。可以发现,公安、石首二县所蠲免银钱高达每年应征地丁正额的八倍之多,即使是情况稍好的江陵、监利二县,欠银也多于应征地丁正额的三倍。荆州府平均积欠达到5.1年,可见田赋、漕粮的征收已极为困难。亦可与前文相印证,嘉道之后,湖北百姓的实际日均粮食占有量已严重不足,无力支付地丁及漕粮。

(四)回光返照:光绪二十年大水的赈济措施

清晚期吏治废弛,政府历次对外战争失败欠下巨额赔款,并为镇压太平天国运动耗费大量军费,这些因素导致政府财政亏空。因清政府的腐败和财政状况的恶化,来自中央的救荒能力大为下降,灾民只能依赖地方官员自行筹款救济。各省受灾后,除灾情特别严重时清廷会给予拨款赈济外,一般情况下均由地方“筹款发给,量予赈抚”。在这种情况下,地方官员需承担更多事务,其资源调度能力及所采取的救灾措施,在晚清荒政中显得尤为重要。作为晚清政治精英的代表,在主政湖北时,张之洞对湖北救荒状况的改善发挥了至关重要的作用。张之洞于光绪十五年出任湖广总督,至光绪三十三年离任去京。其在任十八年间湖北水灾不断,特别是从光绪二十一年开始,湖北地区“连遭水旱灾荒,已历四年,民生困苦”(92)张之洞:《札北藩司催湖北省各州县劝办积谷》,苑书义等主编:《张之洞全集》卷140,第3926页。。张之洞多次请旨赈捐、截漕以作赈济之用,帮助湖北百姓度过难关。相较于咸同时期,张之洞主政时湖北的灾后救济效果明显好转,这体现了地方政治精英于灾荒救济的作用。

光绪二十一年至二十二年,江汉地区因连绵大雨被水成灾,二十二年冬,张之洞将罗田、麻城、黄冈等受灾州县的人员伤亡、土地受损等情况上报中央政府,并深感忧虑:“惟是本年江、汉水势之大,较之上年未尝稍减,而秋汛势更汹涌,泛滥为灾,各属堤多漫溃,被淹既广且多,上年受灾之区,民困未纾,复遭水患,情形深堪悯恻。”(93)张之洞:《奏陈被水各属请展赈捐折》,苑书义等主编:《张之洞全集》卷44,第1199页。光绪二十三年五月,“江、汉水势汛涨均早”,且“汉水大汛叠临,势更汹涌”。二十九日,张之洞再次详奏,“天门、汉川二县,地居下游,首当其冲,田庐多被漫淹,麦收失望,现仍一片汪洋,骤难涸复”。“孝感县地方于五月初旬连朝暴雨,势若倾盆,山水、河水同时涨发,无可宣泄,东西南各乡滨临湖河,田亩概被漫淹,二麦无收,禾苗未能栽插”。甚至地处山区的崇阳县亦“泛滥横流,致城内及东南各乡一带地方悉被冲淹,房屋冲毁二千数百间,人口淹毙七十余名,禾苗概行漂没,田地多被沙压,遽难恳复”(94)张之洞:《拨款抚恤被水各县片》,苑书义等主编:《张之洞全集》卷46,第1247页。。

光绪二十年后,湖北连年遭遇大水,然而政府财政捉襟见肘,无法采取有力的赈济措施。在政府无力赈济的情形下,以张之洞为代表的湖北地方官员奏请通过赈捐的方式筹措钱银,以资接济灾民。据《湖北筹办推广赈捐章程》记载,光绪二十一年至光绪二十三年,湖北得到了中央政府的政策倾斜,连续三年获准赈捐。

光绪二十一年:“湖北被水受旱,各属地广灾重,赈款不敷,援案请开办赈捐,以资接济……恩俯准开办赈捐,以济要需而苏民困。”(95)《湖北筹办推广赈捐章程》,见李文海等主编、邵永忠点校:《中国荒政书集成》第10册,天津:天津古籍出版社,2010年,第6881页。光绪二十二年赈捐一年期,“本应依限停止”,但因该年江水泛滥成灾,申请展期一年,“惟本年江汉水势之大,较之上年未尝稍减,而秋汛势更汹涌,泛滥为灾……仰恳圣恩准将湖北赈捐展限一年劝办,俾得多集捐款,以济工赈,而苏民困”(96)《湖北筹办推广赈捐章程》,见李文海等主编、邵永忠点校:《中国荒政书集成》第10册,第6882页。。光绪二十三年鄂省再遭灾,且需筹还洋款,各库存款均被“罗掘一空”,而连续赈捐两年,湖北政府已成强弩之末。张之洞等人请旨推广赈捐,“臣等与筹赈局司道等昼夜焦思,再三计议,实无筹款之策,惟有于赈捐一项暂请量为推广,准其优奖,庶可以集巨赀而苏民命”。同年,顺天府、直隶等直接隶属中央管理地区的推广赈捐均已奉旨停止,“伏查顺直赈捐万两,奏请优奖一条,前经户部议奏,奉旨停止”(97)《湖北筹办推广赈捐章程》,见李文海等主编、邵永忠点校:《中国荒政书集成》第10册,第6883页。。然而,湖北却能在该年再次获准推广赈捐,体现出张之洞筹措赈济资源的能力。

张之洞在光绪二十三年八月二十八日的奏折中对赈捐效果进行了评价:“年余以来,接据派出各员报解捐款,解足四万两、三万两以及万余两者,颇不乏人”。更有试用同知李準仅一人就“陆续劝获捐款二十一万余两”,这些捐款帮助大量灾民保全性命。“本年春夏间,郧、宜、施三府属灾荒奇紧、款项奇绌之时,深赖此项巨款,源源接济,全活灾民不下百余万,其于赈抚全局大有裨益”(98)张之洞:《会奏劝集巨款恳恩优奖折》,苑书义等主编:《张之洞全集》卷46,第1262页。。同时,光绪二十一年和二十二年,湖北地方官员连续两年奏请并获准截留漕米用于赈抚。光绪二十一年,湖北钟祥等州县连日暴雨,汉水陡涨,各州县堤塍漫溃,田庐多被淹没,湖北地方官员奏请截留漕米赈抚,“钟祥……等州县,暴雨连朝,汉水陡涨,以致各该州县堤塍漫溃,田庐多被淹没,人口间有损伤……准其截留湖北冬漕三万石,并随漕耗米等项,俾作工赈之需”(99)《清德宗实录》卷376“光绪二十一年九月乙巳”,《清实录》第56册,北京:中华书局,1987年,第914页。。光绪二十二年,湖北大面积遭灾,次年张之洞再次奏请截留漕米。“湖北上年被灾甚广,请截留漕米及运费,以充工赈”(100)《清德宗实录》卷400“光绪二十三年正月辛亥”,《清实录》第57册,第230页。。清代通过截漕以工代赈的政策主要施行于直隶、山东、河南、江苏、浙江等省。并非每个省份受灾后的截漕奏请都会被批准。光绪二十四年,安徽巡抚奏请截拨漕粮对灾区进行赈济,却遭光绪拒绝,“近因京城米价翔贵,特谕令各督抚将漕务积弊认真整顿,按年全漕起运,不得率行请蠲、请缓,以重仓储”(101)《清德宗实录》卷432“光绪二十四年十月己亥”,《清实录》第57册,第672页。。湖北能够连续两年跻身截漕,成为以工代赈的受益省份,受益于湖广总督张之洞的重臣身份(102)牛淑贞:《清代截拨漕粮实行以工代赈的时空特征》,《黑龙江社会科学》2019年第4期。。

通过爬梳张之洞于光绪二十二年的一系列奏折,可对当时的救荒政策有全面的了解。受灾之初,政府通过赈济和降价售米以解灾民燃眉之需,“筹拨银米,分别办理赈抚平粜”(103)张之洞:《奏请分别蠲缓新旧银米折》,苑书义等主编:《张之洞全集》卷45,第1205页。,之后全面采取蠲免、抚恤、加赈、工赈等手段。在蠲免方面,湖北地方官员根据成灾分数蠲免、缓征地丁银钱与漕粮。“例应勘明,分数分别赈抚蠲缓钱漕”,而不是像同治九年大水之后,主要为缓征,未按成灾分数进行蠲免。对于受灾较轻、勘不成灾的地区,也采取了缓征等措施。“其勘不成灾者,亦应缓征递展”,其中勘不成灾的被淹较重、被淹次重各县的新赋缓征一年,以前年度赋税缓征两年,相较于道光十六年仅缓征一年亦有宽限;“又勘不成灾被淹较重之……共应征光绪二十二年新赋钱粮……南粮正耗米……一并缓至光绪二十三年秋后,限一年带征,其各原缓节年各项银米,一并缓至光绪二十四年秋后,递展一年带征”(104)张之洞:《奏请分别蠲缓新旧银米折》,苑书义等主编:《张之洞全集》卷45,第1207-1209页。。在抚恤方面,对于“老弱妇孺不能工作者,亦一律抚恤,自无虑其失所”;在加赈方面,为避免“来岁青黄不接之时”,灾民生活困难,流离失所,积极“筹办春赈”;在工赈方面,考虑到“今冬工赈所需甚巨”,从“地丁、盐课、厘金项下共拨银八万两,以备来春青黄不接之需”(105)张之洞:《奏请查明被水请款接济折》,苑书义等主编:《张之洞全集》卷45,第1214页。。

张之洞连续奏请的赈捐、截漕等救济措施为湖北救荒政策的执行提供了大量钱粮。同时,湖北地方政府也积极争取各种政策,与乾隆时期一样采取了正赈、抚恤、蠲免、加赈、工赈等综合救荒手段,蠲免政策的执行力度相较于道光和同治时期亦有明显提高。在多重因素的叠加下,光绪时期湖北救荒执行效果出现了一个小高峰,这体现出地方精英对救荒赈灾的影响。

四、结语

清代是我国历史上灾害发生最为频繁的时期,为维护统治和社会安定,清廷始终把荒政作为一项基本国策。至乾隆朝,清政府已逐步建立完备的荒政制度,并通过充足的中央财政支撑救荒措施的执行。救荒的核心是粮食,如果粮食供给不足,就无法保障灾民的基本生活,从而引发社会动乱等严重后果,导致更大的社会危机。在应对自然灾害造成粮食匮乏和社会危机的措施中,地方仓储发挥着重要作用,是维持灾民生活和农业再生产的重要手段。

在清前中期,中央财政充裕、湖北地方仓储完备、百姓有余粮,正是由于这些因素,湖北地区足以支撑救荒措施的执行,灾民得以妥善安置。清中后期,湖北人口压力逐渐加剧,百姓于风调雨顺之年仅能维持基本生活,个人乃至社会均难以进行大规模储粮。从乾隆朝末期开始,清政府对常平仓、社仓的投入逐渐减少,地方仓储的备荒救灾职能基本丧失。为缓解人口压力,乾嘉道时期湖北地区开始对已近饱和的湖区滩垸进行围垦。然而,大量围垸造田反而导致水患频发,粮食减产歉收。人、水、地矛盾激化,粮食收成分数下降,湖北百姓的日均粮食占有量降至临界线下,这就导致百姓难以维持生计,几无抵御灾荒之力,一遇灾荒不得不四处告贷求赈。同一时期,特别是道光二十年鸦片战争后,由于对内外频繁用兵与巨额战争赔款,清政府军费等支出急剧增大,政府财政处于崩溃边缘。因此,大规模的官方赈灾措施越来越难以施行。清政府官方层面的荒政自嘉庆朝开始逐渐衰落,如对“不分‘极贫’、‘次贫’的加赈”、成灾在五分以下村庄实行的救济、无须归还的借贷等“破例赈济”的相关记载逐渐减少,至清后期几乎完全消失。

在湖北地区经济与清政府国力近乎同步快速衰退的背景下,湖北地区的救荒成效甚微。伴随着清中后期官方救荒力量的衰落,救荒主导力量逐渐下移至民间和地方政治精英。一方面,民间赈济力量逐渐取代官方救济,如晚清华北和江南地区的义赈、社区赈济发展迅速,开始成为赈济的主导力量;另一方面,地方政治精英凭借其个人影响力,于有限资源中获得中央政府的钱粮和政策支持。如张之洞主政湖北时通过赈捐、截漕等方式争取了大量救荒资源,对当时湖北荒政执行和灾民救济产生了有利影响。然而,地方精英带来的资源倾斜是无法持续的,必然会随着其离任而消失,同时这种倾斜也是对其他地区救荒资源的一种侵占。清中后期湖北荒政是在国家整体衰落背景下,人口压力严重、地方仓储衰败等多重约束下的荒政。在这种情况下,地方政府无法根据救荒制度向百姓提供完备的赈济支持,只有在政治精英能够争取到国家资源倾斜时,荒政的执行状况才可能有所改善。清中后期湖北荒政从根据“制度”赈济逐渐转变为根据“资源”赈济,对有限资源的争取成为了影响荒政执行效果的关键。

荒政对于维护国家安定具有毋庸置疑的重要意义。因为荒政难以有效执行,清中后期各地出现了大量流民和地方动乱,这严重威胁了清王朝的统治。虽然清代制定了较此前各朝代较为完备的救荒制度,但在执行过程中仍然出现了各种弊端。在国家财政衰落、吏治废弛、人口压力加剧等背景下,政府难以保证各项救荒政策严格按照制度执行,而是在很大程度上依赖于地方官员的个人能力,这突显出清廷在荒政治理中具有浓厚的“人治”色彩。在我们今天看来,作为涉及国家长治久安的基本国策,荒政不只是一个仅仅与救荒相关的局部政策,而且是一个涉及人口发展、耕地开垦、资源调配、监管制度、官员执政水平等多方面的系统工程,是国家现代化治理的一个重要方面。