以观念建构为本的初中化学概念图教学

郑逸清

(上海市江湾初级中学 上海 200434)

《义务教育化学课程标准(2022 年版)》强调将学科素养培育作为课程标准的核心内容。其中,化学观念作为最具化学学科本质属性的核心素养,扮演着至关重要的角色。它涵盖了认识物质及其变化的基础,以及解决实际问题的能力。[1]化学观念素养的提出,标志着化学教学的目标已经从单纯的知识获取转变为实现知识认知功能。这一转变的实现,依赖于我们对学生核心素养的培育和提升。通过强化化学观念的教育,我们希望帮助学生建立正确的化学观念,理解化学的本质,掌握科学的研究方法,从而在实践中运用所学知识解决实际问题。

新课标的实施,旨在提高学生的化学素养,使他们能够更好地理解和应用化学知识,形成独立思考和解决问题的能力。这不仅有助于学生在学业上取得成功,还能够为他们未来的职业生涯和社会生活奠定坚实的基础。因此,化学教师在教学中需要注重培育学生的化学观念素养,以实现课程的教育价值最大化。

一、 研究问题

如何引导学生形成化学观念一直是初中化学教师面临的难题。问题的核心在于,教学依然停留在传统的概念教学模式上,教师将化学内容当作事实知识和概念知识传授,而不是朝观念性思考的方向去引领学生开展深度学习。因此,学生仅掌握概念性的知识结论,却无法形成基于事实与逻辑进行独立思考和判断的思维能力。

化学,这门博大精深的自然科学,如同一幅错综复杂的画卷,其中包含无数个概念。若仅将这些概念孤立地传授给学生,便如同将画卷割裂,学生难以领略其全貌。因此,我们需要一个概念“聚合器”来整合零散的知识,从而让学生形成对化学学科本质系统的认识和理解。这个概念“聚合器”便是化学观念。

化学观念是对化学概念、原理和规律的综合概括。它如同一位巧妙的匠人,将相关的概念巧妙地关联起来,编织成一张错综复杂的知识网络,使我们能够全面地理解化学的奥秘。如何开展以观念建构为本的初中化学教学,是我们当前迫切需要解决的问题。这不仅关乎以核心素养为导向的教学基本路径构建,还关系到如何在实际教学中促进学生化学观念的形成。

二、 研究设计

(一) 文献综述

关于学科观念建构的研究,学者们从认知视角进行了深入的剖析。有学者从观念与知识之间的关系出发,论述了观念形成的基础及过程。如林恩·埃里克森(Lynn Erickson)认为,原理与概括(观念)是在事实基础上形成主题,再由主题抽取概念,最后形成观念。[2]夏向东等也持类似的观点,他们认为,化学核心观念的构建需要基于事实性知识,先形成概念和原理,再形成观念。[3]部分学者关注到观念形成过程中的具体要素。如梁旭认为,知识是形成观念的基础,观念的形成包括事实与案例、概念与规律、看法与观点三个要素。[4]还有学者认为观念是一种积极的思维活动,观念建构过程需要不断解释、概括。如刘林指出,观念的建构就是学生主动参与、积极思维,不断感悟和反思,对事物认识不断加深,认知结构不断完善的过程。[5]此外,有学者认为,在观念形成过程中,主体需要对客体对象形成感觉,并经过综合认识、加工来形成观念。这种认识的准确程度取决于主体经验或信息的种类和数量等,以及主体对感知材料的综合处理能力等。

关于学科观念建构的教学设计研究,国外研究得相对较早。林恩·埃里克森提出了以概念为本的教学理念,认为课堂教学过程中要引导学生对所学内容进行深入的理解,使学生形成重要的思想观念,以便跨时间、跨文化、跨情境迁移应用。威金斯(Grant Wiggins)等提出了基于理解的逆向教学设计模板,该教学设计模板应用较广,可用于不同教学目标的教学设计,其最大特点在于将评价前移至教学目标之后,以进一步确保评价与目标的一致性。这也是目前“教—学—评”一体化理念的呈现。[6]国内对观念建构教学设计模型的研究源自化学学科的探索。如北京师范大学王磊、胡久华依循奥苏伯尔(David P. Ausubel)提出的学习组织渐进分化原则,提炼出“一中心五环节”的观念建构单元教学备课法。[7]山东师范大学的毕华林等倡导一种教学模式,强调以明确基本观念为先导,以形成基本理解为基础,将之转化为驱动性问题,进而设计学习情境和探究活动,最后通过反思评价促进观念建构。[8]

关于学科观念的教学策略研究,不同学科有其独特的特点和需求,因此对于学科观念建构的教学策略也有所差异。例如,化学学科普遍采用问题导向的教学策略,毕华林和夏向东等学者都强调了这一点。历史学科则更注重培养学生的时空观念,这也是学生需要具备的核心素养之一。龚茜通过时间术语和年表来培养学生的时间观念,利用历史地图来梳理清楚古今地名的位置和区别,从而培养学生的空间观念。[9]地理学科的核心素养之一是人地协调观,同时也包含空间观念。周美娟利用多媒体,培养学生的地理空间观念。[10]物理学科倾向于使用情感教学法、任务驱动法和问题解决法来促进学生物理观念的形成。在构建物理观念的路径上,学者们的共识是:首先要引导学生形成核心概念,然后使用概括和关联等策略来促进知识的结构化,最后促进物理观念的形成。冯春艳基于认知冲突,拓展情境任务,形成了高中生物学观念建构的深度教学策略。[11]

综上所述,以观念建构为本的教学与传统的概念教学不同,它更偏向于引导学生构建概念,并强调这些概念之间的联系,致力于帮助学生形成学科观念。许多来自不同学科领域的学者都认为,学科观念来源于学科知识。因此,在形成一个观念之前,首先需要形成核心概念,然后通过抽象和关联来形成观念。但在众多的研究中,如何从概念到观念形成这个问题尚未得到很好的解决。

(二) 研究思路

为探讨如何构建并实施针对初中化学教学中化学观念形成的策略,笔者开展了以下五项行动:(1)搜集并研读有关化学观念形成及初中化学教学的相关文献资料,包括研究报告、学术论文和教育政策文件等,在梳理文献时,深入理解各观点的核心要素,挖掘共性与差异,以及对本研究的启示;(2)开展针对初中学生化学观念发展水平的调查研究,以诊断当前化学教学存在的问题,从而确定实践研究的紧迫性;(3)结合学科观念培养的理论,针对初中化学教学实际,构建以观念建构为本的教学路径;(4)通过实践案例不断优化;(5)总结研究成果,对本研究进行反思与展望。

三、 以观念建构为本的教学实施路径

通过调查不难发现,实际教学中,一些教师过于注重梳理概念性知识,偏爱强调那些显而易见的宏观现象,如物质变化过程中的反应现象,但在揭示微观探析和物质在变化过程中所展现的价值方面,教学仍显不足。学生对可观察的宏观现象的理解优于抽象概念(如微观分子、原子和方程式等符号系统)。

如何实施以观念建构为本的化学教学?首先需要明确学生的化学观念是如何形成的。胡久华等指出:“科学概念教学要重视学生观念的建构,要从关注具体性知识的教学转变为关注认识方式的教学。……教师在进行科学概念的教学设计时,应充分考虑学生的认知脉络、科学概念的逻辑脉络,创造有利于学生实现概念建构的学习情境,以促进学生实现对概念的高水平认识。”[12]

(一) 基于事实形成概念

化学理论研究者认为,化学观念的建立需要基于事实形成概念,再对概念进行抽象概括。夏向东指出,化学核心观念的建立是由事实性知识到概念和原理理解,然后向核心观念建构迈进的过程。由此可见,学生需要基于事实、概念,经历反思与概括,才能自主构建形成化学观念。

在建立新概念的过程中,学生需要大量的事实作为基础。例如,“一种物质分散到水中,会形成不同的分散体系,有均一、稳定的,也有不均一、不稳定的”这样的实验事实,它所对应的概念是“溶液和浊液”。像这样大量碎片化的化学事实在化学教材每一章节中都有,然而学生往往只记住了事实,却忽略了对相关概念的理解,对概念的迁移应用也就无从谈起。因此,在概念建立的过程中,教师应注重引导学生将事实层面的思考与概念层面的思考相结合,抓住事实和概念之间的联系方式,基于事实抽象出概念,进而形成可迁移的概念性理解。例如,在讲“单质”和“化合物”时,可以向学生提出“H2、O2这类纯净物都是由同种元素组成的单质,CO2、H2SO4这类纯净物在组成上与单质有什么不同”之类的问题。通过思考,学生会发现“它们都是由不同种元素组成的”这一事实,联系到单质的概念,从而得出“由不同种元素组成的纯净物叫化合物”这一概念。学生在思考这类问题时,需要在事实、概念两个层次之间产生认知的相互作用,由低阶思维转向高阶思维,进而形成对知识和概念的深层次理解。

(二) 创设反映学科思维的概念图

观念是事物的基本特征和本质规律在人类头脑中的反映,从概念到观念的形成不是一蹴而就的。学生需要聚集概念并找出关联点,在原有观念结构的参与、协同作用下才能逐步形成新观念。概念图是一条条由“概念”和“案例”构成的观念纵横交错形成的,包含本质问题和大概念,是将相关联的概念聚合在一起所形成的认知结构,从而反映专家思维。

概念图,又称学科知识图谱,由美国康奈尔大学诺瓦克(Joseph D. Novak)教授于20 世纪70 年代提出。它是一种将知识及其关联关系以图形化的方式呈现的结构性表示,是思维可视化的一种表现形式。在概念图中,节点、链接和相关文字标注共同构成其基本要素。

概念图的特性包括以下三方面。一是层级结构。这种结构通过逐层递进的方式展示概念之间的关系。通常,最顶层的概念代表着最广泛、最具概括性的含义,而下方则依次列出更多细节性的概念,这些概念的概括性相对较弱。二是交叉连接。概念图使用交叉连接来表现概念之间的关系,这种方式强调某些领域知识之间的紧密联系,体现了知识创造的跳跃性。三是理性与情感的融合。尽管概念图主要聚焦在概念和命题上,但它也反映了创建者在构建过程中的情感状态。概念图不仅具备理性的清晰性特点,同时也揭示了创建者的情感特质。[13]

化学学科的知识结构由两部分组成:一是知识本身,二是知识之间的关系。具体来说,化学的知识组成部分包括知识点、单元知识点和知识体系等元素。其中,知识点被用来描述特定的概念或者物质,单元知识点是多个知识点的结合体,知识体系则代表了由所有单元知识点组成的化学学科的整体框架。在化学知识点之间,存在五种主要的关联方式:并列关联、从属关联、因果关联、变化关联以及通过“类”的迁移引出的相关性关联。例如,我们可以把“结构决定性质”这一逻辑关系理解为因果关联。从物质间的转化和反应中引出的,即为变化关联。在构建概念图时,我们需要先将整个学科的知识体系细分为单元知识点,再将这些单元知识点进一步划分为若干个概念知识点。最后,我们可以根据上述五种关联方式来建立知识点之间的联系,从而形成一个完整的化学学科概念图。[14]

(三) 深度理解,促进观念形成

从认知的角度来看,学生接受了外部刺激,并不意味着他们真正掌握了所学的知识。只有经过认识者的再加工和重组过程,知识才能在认识者的大脑中与其他神经元建立联系,从而成为大脑中的一个组成部分。换句话说,学生需要将获取的知识转化为自己的观念,并与其他事实、概念关联起来,通过语言、文字、图片等形式进行表达。学生解释和阐明概念关系的过程,实际上是在表达概念性理解,这也标志着学生初步形成了观念。观念是在特定认知结构中发展起来的思想意识,是更高阶的认知结果。

化学概念图作为一种有机组织和集合知识的方式,为我们提供了一种新的视角。从概念图的构成来看,它是由一系列知识组成的集合,而非像观念那样是一种独立的、全面的思想认识。它是一种可视化的工具,能够凸显概念之间的联系,帮助我们更好地理解和记忆化学知识。与观念一样,概念图也具有指导知识迁移的功能,也需要建立在对事实和概念的抽象概括的基础上。通过构建概念图,学生可以建构对化学知识的结构化认识,从而触发深度学习。这种深度学习有助于学生对概念进行深度理解,能够有效促进学生化学观念的形成。

具有观念素养的人往往能够利用观念指导行为,解决实际问题,对现象进行解释和预测,对事件做出最佳决策。学生利用观念进行迁移应用的过程,是指学生在深入理解概念关系的基础上,对事物进行抽象和整合,将内化的观念转变为思维和能力,调用全部知识和技能来解决复杂、多方面、处于特定情境下的问题。这正是对观念的迁移应用。[15]

四、 实践案例

(一) 学生化学观念形成的概括理解

化学是由大量实验事实和概念构成的知识体系,在不断发展的化学研究进程中,新概念不断被提出,旧概念经反复提炼而得以完善。因此,在化学学习中将涌现出越来越多的概念,这些概念彼此交织,形成概念网络。化学教材在内容编排上以事实性知识和概念性知识为主,重视化学核心概念、基本原理和规律,并围绕核心概念或主题形成复杂的概念体系。这样设计教材内容的意图是,希望学生能够基于事实形成概念,并站在更为广阔的化学视角看待化学中的核心概念;希望学生能够将众多零散的事实和概念整合为化学观念来理解和记忆,以利于形成系统整体的科学认识,便于在现实生活中迁移应用。

在教学过程中,倘若教师只是单向地传输,学生只是被动地接收,那么教学必然会趋向于徒劳且无益。教师只有激发起学生的动机,调动起其期望,双方所传递的信号才会是积极而有效的。学生在形成认知冲突、完成问题探讨后,还无法顺利达到观念替换的高阶认知水平。这就需要教师利用一定的教学策略,促使学生进行深度理解,以趋向于形成观念这样的高阶认知水平。教师可以通过对众多的相关事实进行协同思考,即对它们所具备的特征进行识别,对它们所指向的核心进行探查,将事实关联起来以形成概念,并通过分析概念的特征、要素等内容促进学生深入理解概念。

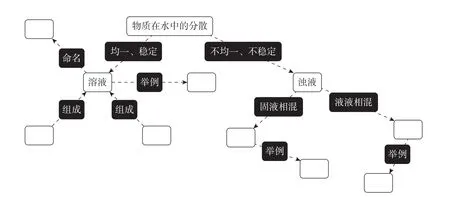

引导学生“把概念概括为概念图的过程”是形成化学观念的基础阶段。如在课堂教学中,要想让学生基于“分别将1g 食盐、1g 淀粉加入25ml 水中”,发现“不同物质在相同条件下溶解情况不同”这一事实,形成“溶液”“浊液”的概念,教师可以利用概念图策略来引导学生对概念进行关联,形成概念网络,并发展为认知图式。在初中化学教学中,任务型学习活动可以激发学生的主动学习意愿。然而,在这个过程中,教师必须重视引导学生积极参与。如果学生没有充分参与,他们的学习积极性就无法被激发,更不用说深度学习了。因此,构建概念图的过程必须以学生为主导,这样才能让他们将知识内化为自己的体系。

从概念到概念图并非易事,所以教师需要提前为学生提供指导,并提供一些辅助工具。例如,诺瓦克提出的“专家骨架”可以帮助教师为学生搭建概念图的框架,同时提供合适的绘图工具,让学生自主构建。以建构“溶液”概念图的学习任务设计为例(见图1),教师在设计建构概念图的学习任务时,要结合教学内容和学情采用多样化的形式,如启发式、建构式、线上线下混合式。学生完成任务时,可以将自主探究和小组合作相结合。教师可以通过这个过程引导学生初步认识溶液的概念体系。[16]

图1 建构“溶液”概念图的学习任务设计

(二) 学生化学观念形成中的结构化

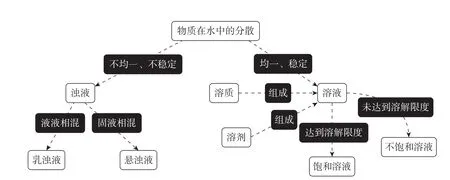

在化学教育的舞台上,教师精于捕捉“事实—概念”的认知脉络,通过实例剖析,启迪学生思维,协助他们建构知识体系。然而,教师常常目睹一幕:学生掌握了概念,却无法解答相关问题。原来,他们对化学概念尚未做到融会贯通。学习概念并非仅仅背诵孤立的概念名称或定义,如“溶液”“浊液”等。这些概念看似简单,实则蕴含丰富的内涵和广泛的外延。学生需要深入理解其精髓,进行广泛对比和深入关联,了解其上位概念“分散系”及下位概念“溶质”“溶剂”等,以便在后续学习中灵活运用。为了呈现清晰的概念体系,教师可以引导学生绘制概念图,明确概念的层级关系。混合分散体系的概念图见图2。

图2 混合分散体系的概念图

从概念到概念图这一过程既需要教师的引导,也需要学生自主思考。学生要高度概括以形成概念图,并对图谱进行基本理解、总结归纳以形成观念。因此,在化学教学过程中,教师帮助学生厘清知识结构,完成“基本理解的结构化阶段”是化学观念形成的第二阶段。[17]

(三) 学生化学观念形成的达成阶段

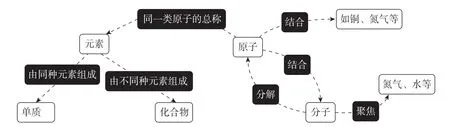

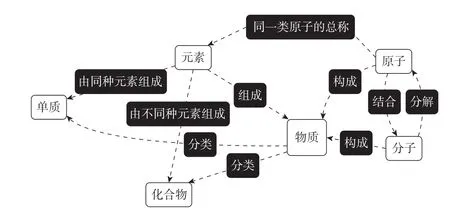

可以把化学概念图理解为化学观念形成的认知基础。例如,从元素、原子、分子、单质和化合物等概念的建立到“物质是由元素组成的,物质是由分子、原子构成的”化学观念的形成,运用概念图来达成化学观念形成的教学目标是完全可行的。用概念图构建相关概念的关联见图3。然后,通过对概念的深度理解,概括出“单质、化合物、铜、水等都是物质”。经过对概念的关联、抽象概括,形成化学观念,见图4。

图3 “物质的组成与结构”相关概念的关联

图4 以观念建构为本的“物质的组成与结构”概念图

化学观念的塑造实质上是对化学知识的重塑,这个过程使学生的核心理解取代了先前的认知。然而,核心理解并非化学观念。化学观念是化学学科内的综合性认识,具有全面性和基础性。化学观念与化学知识之间的联系应在核心理解形成后建立。此时,核心理解能够对已知和未知的现象进行整合,具有一定的建构性。教师的任务就是将这种建构性进一步拓展和提升,使学生综合概括更多的化学知识,成为自己当前的化学观念。

五、 结论与思考

在教育领域,概念图作为一种有效的教学工具,已经得到了广泛的应用。通过实践和研究,我们深刻认识到,概念是化学观念形成的重要基础。如果仅仅引导学生形成概念,那么只能停留在对概念定义、概念辨析的层面上,学生并不会进一步深入思考概念与概念之间的关系。为了更好地促进学生化学核心素养的发展,我们可以运用概念图来帮助学生将新旧知识联系起来,使学生形成结构化、系统化、网络化的知识体系。这样,学生既可以深入理解化学概念及相互之间的内在逻辑关系,又可以提高化学核心素养。

目前,在基础教育领域中还没有一个统一的评价标准来评价概念图本身的质量。然而,从化学教育启蒙的视角出发,以素养培育为目标,依据学业质量和学业要求,我们可以从知识的准确性、关联性、迁移性和化学观念的形成性等维度进行评价。浙江大学刘徽教授等提出,学生绘制的概念图可以在一定程度上体现他们的认知结构。从学习性评价的视角出发,概念图能提供较好的反馈意见;从学习式评价的视角出发,概念图能帮助学生站在更高位置对自己的认知进行反思;从学习评价的视角出发,概念图能公正评价学生的学习成果。[18]

教师不仅自身要习惯运用概念图,还应该引导学生形成利用概念图的意识。概念图可以通过手工绘制,也可以利用软件来绘制。手工绘制随时随地可以进行,但绘制过程中一旦出错,就比较难修改;如果图形结构有误,就需要重新绘制。利用软件绘图修改方便,且可以通过分享与协作推送给学生,方便学生在智能手机、电脑上参与完成,但学生需要准备相关电子设备。

总之,概念图是一种非常有益的教学工具,它可以帮助学生更好地理解和掌握化学概念,促进学生化学观念的形成,提高学生的思维能力和创新能力。在未来的教育实践中,我们应该更加重视概念图的应用,为学生提供更多优质的教育资源。