隐喻能力发展视角下学习者名转动词产出实证研究

曲春红

(首都师范大学 外国语学院,北京 100089)

0 研究背景

英语中名词的数量(73.6%)远超出动词数量(8.6%)(张韵斐,1987)。 为填补动词表达的空缺,部分名词可以不经过任何词形变化被用作动词,称为名转动词(denominal verbs)(Clark et al.,1979)。 它们在语法上充当谓语,语义上既表达动作意义,又保留了原生名词(parent noun)的滞留义,表达效果上具有认知经济性和意象生动性的特点。 这种通过词类转换填补表达空缺,给新概念、新经验、新物体贴标签或命名的现象是隐喻的重要功能,体现了名动转类过程的隐喻机制(刘正光,2000)。 前期研究利用隐喻理论对名动转类展开认知解读(Radden et al.,1999;Kuczok,2011;刘正光,2000,2007;卢美艳,2018),但研究成果多限于理论层面的分析,缺乏实证数据支持。 对于二语学习者语言产出中能否恰当提取名转动词的问题更鲜有关注。 从名动转类复杂的认知机制可以推断,学习者产出名转动词并非易事,需经过深入的概念解码和隐喻映射过程,在不同认知域之间建立相似性联结,这一过程是学习者概念隐喻能力(conceptual metaphorical competence)在特定词类产出方面的重要体现,值得深入研究。

隐喻能力是二语学习者在语言学习过程中必须具备的、与目的语相对应的概念系统解码能力和使用能力(Danesi,1992/1995),与交际能力具有同等重要的意义(Littlemore,2001/2010;陈朗,2017;董燕,2020)。 然而,研究者通过分析语篇中的隐喻产出密度(钟兰凤 等,2015)、隐喻量表测试(李珩,2020)、课堂隐喻能力培养(何冰艳,2014;卢婷,2020)等方法展开的研究表明,中国大学生的隐喻产出能力普遍较低,亟需提升语言表达中的隐喻密度和概念流利(conceptual fluency)。 前期数据多来自语料库或自由写作测试,但从某一特定词类角度展开研究能否得出类似结论尚不明确。 就名转动词而言,迈克尔·凯莉(Michael Kelly,1998)的研究表明,人们产出名转动词的用时更长,且如果已经有一个动词表达意义X,那么名词就不太容易转换为动词表达该意义。 萨尔瓦多·瓦莱拉(Salvador Valera,2020)通过语料库研究发现,名转动词是通过在词基(名词)上增加若干特征使名词概念再范畴化(recategorization)表达动作,其具体的语义种类在语言产出中分布并不均衡。 国内翻译研究认为,虽然汉英两种语言中都存在名动转类的现象,但二者之间很少一一对应,翻译中很难成功构建隐喻相似性(周领顺,2000;沈家煊,2010)。 阚哲华等(2005)、姜孟(2006)、姜孟等(2015)的研究表明,中国学习者受母语迁移的影响,在汉-英翻译中产出名转动词的难度较大,存在隐性不地道现象。 可见,名转动词产出对于中国学习者的隐喻能力提出了较高的要求。

以下两个方面的要求值得重点关注:一是学习者对于语言“名动互含”特征的认识;二是从具象思维到语言表层的概念解码和映射能力。 首先,名动转类是语言“名动互含”特征的重要体现,而“名动互含”也构成了名转动词的隐喻基础(刘正光,2007)。 如果语言以最直观的方式映射世界,那么,动词用来描述状态和过程,名词指称事物。 但有研究指出名词和动词是心理词库中的语法类别,概念上并不是截然分开的(Caramazza et al.,1991;Barner et al.,2002)。 名词不仅可以指称事物,还可以激活一个典型事件的过程图示(schema)和意象(imagery),这种名词与事件过程的映射有助于构建隐喻联结(Goatly,1997:81-82)。 此外,名词和动词的意义之间有重合,且通常都与动作意义相关联,区别在于人们习惯将名词与内在运动(intrinsic motion)相关联,动词与外在运动(extrinsic motion)相关联(Kersten,1998a;1998b)。 其次,名动转类也是人们通过现实世界动作体验形成的具象思维(Clark et al,1979)到抽象思维,再到语言思维的转换过程。 何爱晶(2010/2011)从心智哲学视角分析名动转类的构建和识解,指出人们在语言深层能够通过动作意向思维认识到名动互含这一特征,进而将这种具象思维转变为抽象思维,并以事件关系为其体现形式存储于语言浅层。 这种事件关系通过内容思维进一步抽象,形成关于名动转类的概念“模板”,在语言表层和语言思维层面表现为“以名代动”。

此外,前期有研究关注了影响名转动词习得和产出的因素。 陈惠芬等(2002)考察二语水平对学习者名转动词的语用推理能力的影响。 结果显示,学习者水平越高,语用推理能力越强,解读名转动词的正确率越高。 蔡基刚(2005)、何善芬(2002)、孙成娇(2015)和严辰松(2004)等分析了源语表层结构对于名转动词翻译的影响,发现中国学习者倾向于按汉语表达习惯使用“make+宾语+补语”和“动词+状语”的分析型表达法,不善于使用符合英语表达习惯的综合性表达法。 因此,英语中许多包容性很强的概念隐喻在译成汉语时都找不到对应的单纯词或复合词。

由以上研究可以假设,语言产出中,如果二语学习者能够成功提取名转动词,则说明对于“名动互含”的语言特征已有一定的认识,能够运用综合性词汇化方式表达复杂概念,已具备一定的隐喻能力。与此相反,如果学习者倾向于产出动作动词或分析性短语,则表明在语言表达中仅激活了动作的“位移”概念,用最直观、最原始的方式映射世界,没有经过概念解码或隐喻映射过程,不擅长用综合性词汇化方式表达概念,隐喻能力处于较低水平。 基于此假设,本研究参照翻译认知心理学研究中的(有语境)词汇翻译法(邓志辉, 2011;刘绍龙 等, 2012),设计汉-英翻译实验,通过分析翻译任务中名转动词的产出频率,探讨学习者隐喻能力发展问题,同时考察二语水平和汉语表层结构对于名转动词产出频率的影响。 研究的问题包括:

(1)学习者汉-英翻译中名转动词的产出频率如何? 隐喻能力发展呈现何种特点?

(2)二语水平对于学习者名转动词产出以及隐喻能力发展是否有影响? 如何影响?

(3)语言表层结构对于学习者名转动词产出以及隐喻能力发展是否有影响? 如何影响?

1 实验设计

1.1 实验材料

本实验包括20 个汉语句子,其中10 个句子包含目标词汇,即可翻译为英文名转动词的汉语复合词或短语。 用另外10 个句子作为干扰材料,以避免产生翻译策略。 实验材料准备过程如下:首先,从英文报刊媒体文章中选取10 个含有名转动词的句子。 请12 名翻译硕士将英文翻译为汉语。 由主试整理每个名转动词的汉语翻译词,并和两名翻译方向的专家共同审定,确定10 个名转动词最恰当的汉语翻译词,包括5 个复合词和5 个短语。 举例如下:

(1)Dickinson 有时……随手在菜单的背面、购物单上、巧克力包装纸上……写下诗的草稿。

(英文源文:Dickinson sometimes…draftingpoems on the backs of recipes, shopping lists, chocolate bar wrappers…)

例(1)中的目标词是“写下……的草稿”,对应名转动词是“draft”。 将含有目标词汇汉语翻译词(短语)的10 个汉语句子设定为本研究的翻译测试材料。

其次,请另外15 名不参加本实验的翻译硕士对测试材料中的10 个句子进行翻译前测。 根据前测结果,整理出目标词出现频率最高的三种英译词汇类型,分别是名转动词、原生名词的短语和不包含原生名词的动作动词或短语。 将三种词汇类型分别置入源文中,共生成30 个英文句子(矫正翻译中的语法偏误和非目标词的误译)。 例句(1)中目标词对应的三种英译词汇类型如下:

(2)Dickinson sometimes… drafting poems on the backs of recipes…(名转动词)

(3)Dickinson sometimes… writing drafts of poems on the backs of recipes…(原生名词短语)

(4)Dickinson sometimes… writing scripts of poems on the backs of recipes…(动作动词短语)

请10 位英语本族语者通过5 级量表判定30 个句子中目标词英译表达的地道性:5 级为接近本族语者表达或者非常地道,1 级为不是本族语者的习惯表达或者不地道。 统计结果显示,三种表达方式的地道性得分排序为:名转动词(M=4.39,SD=0.45)动作动词(短语)(M=3.16,SD=0.73)原生名词短语(M=2.95,SD=0.48),其中名转动词与动作动词(短语)、原生名词短语之间的得分均呈现显著差异(MD=1.23,p<0.05;MD=1.44,p<0.05),但动作动词(短语)与原生名词短语之间没有显著差异(MD=0.21,p>0.05)。 根据前测结果,如果翻译测试中被试成功产出名转动词,则说明该被试的隐喻能力更接近本族语者;如果选择原生名词短语或动作动词(短语),则表明其隐喻产出能力较欠缺,语言表达不完全符合本族语者的思维习惯,不够地道、准确。

1.2 被试

共95 名来自某师范大学的英语专业本科生和研究生参与实验,被试年龄在18-24 岁之间,学习英语的年限为11-15 年。 按照英语专业学习的年限,将50 名四年级本科生和研究生设定为高水平组,所有高水平组的被试均已通过英语专业八级考试;将45 名刚刚从高中升入本科一年级的学生设为低水平组,她们接受英语专业学习的时间低于半年,尚未通过英语专业四级考试。

1.3 实验过程与数据统计

被试按要求将20 个汉语句子翻译为英文,完成测试时间为20-30 分钟。 测试前,被试并不知晓这些句子中有任何特殊目标词汇。

回收试卷,整理翻译结果。 去除九份未完成翻译任务或目标词有明显误译的无效试卷,本次测试共统计有效试卷86 份,包括高水平组45 份,低水平组41 份。 分别统计每个被试将实验材料中的汉语目标词翻译为名转动词、原生名词短语和动作动词(短语)的频率(将意译归为动作动词短语类)。 整理过程中忽略语法错误和非目标语的误译,并将所得数据输入SPSS 进行卡方检验。

2 结果

2.1 学习者名转动词、原生名词短语与动作动词(短语)的产出频率对比

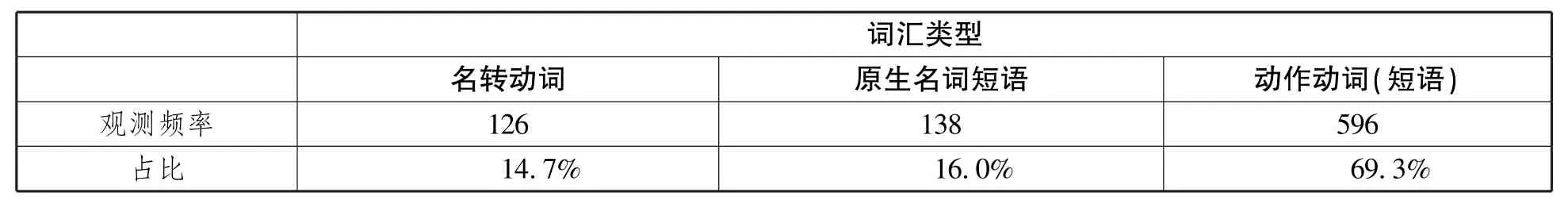

与前测结果类似,学习者将目标词翻译为英文时主要选取名转动词、原生名词短语或动作动词(短语)。 三种词汇类型产出总频率对比如表1 所示。 结果显示,名转动词的产出比例为14.7%,可以推测仅有少数被试在语言产出过程中经历了概念解码和隐喻映射过程。 有16.0%的翻译过程激活了原生名词,但概念加工并不彻底,没有进一步建立隐喻映射。 产出频率最高的是动作动词(短语)(69.3%),表明多数被试在语言产出过程中选择将动词这一语法类别直接指称现实世界的动作,没有经过概念的深层加工或隐喻映射。 卡方独立性检验结果显示,被试产出的词汇类型之间差异性显著(x2=500.940,df=2,p<0.05),具体来说,产出动作动词(短语)的频率显著高于产出名转动词或原生名词短语的频率。

表1 名转动词、原生名词短语和动作动词(短语)产出的总频率

2.2 学习者二语水平与名转动词、原生名词短语和动作动词(短语)产出频率的关联性

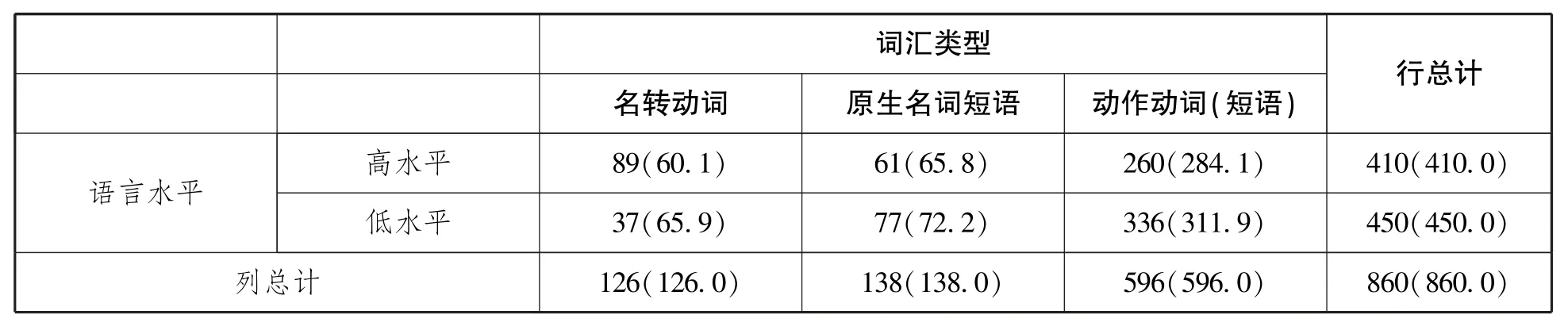

卡方检验结果显示,学习者二语水平与词汇产出类型之间存在显著关联(x2=31.214,df=2,p〈0.05)(表2)。 具体来说,高水平学习者选择名转动词的频率相对较大(89/126=70.63%);低水平学习者选择原生名词短语和动作动词(短语)的频率较大(77/138=55.80%;336/596=56.38%)。 结果表明,二语水平对于学习者名转动词产出和隐喻能力发展有显著影响。

表2 二语水平与词汇产出类型卡方独立性检验列联表(n=860)

2.3 语言表层结构与名转动词、原生名词短语和动作动词(短语)产出频率的关联性

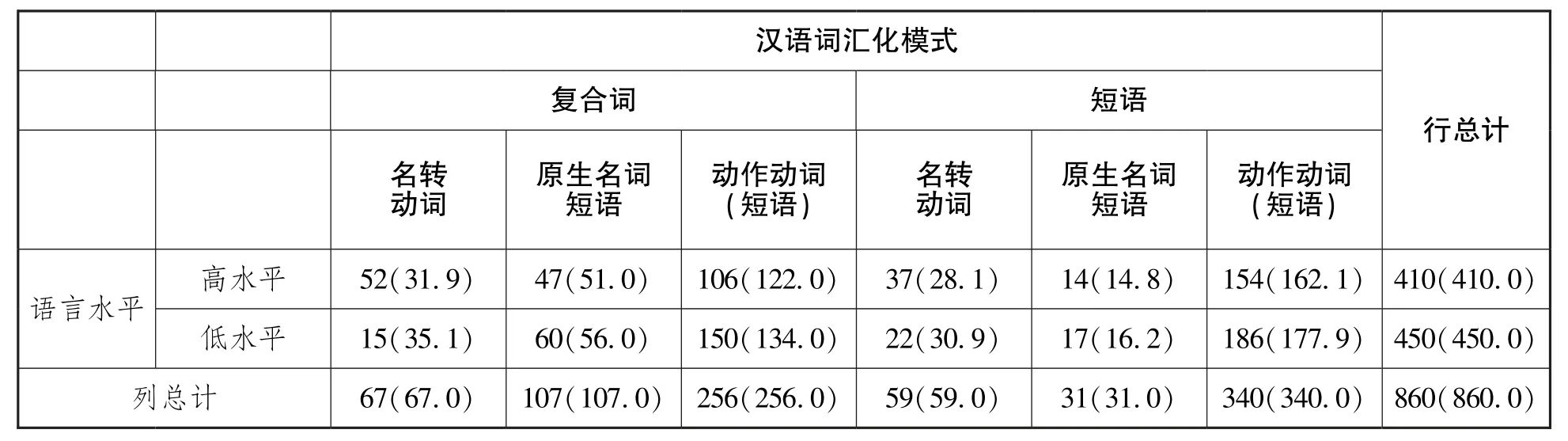

卡方检验结果显示,语言表层结构与词汇产出类型之间存在显著关联(x2=54.202,df=2,p<0.05)(表3)。 具体来说,当汉语词汇化为复合词时,学习者选择动作动词(短语)的频率相对较大(340/596=57.05%);当汉语为短语时,学习者选择名转动词或原生名词短语的频率较大(67/126=53.17%;107/138=77.54%)。 结果表明,语言表层结构对学习者名转动词的产出和隐喻能力发展有显著影响。

表3 汉语表层结构与词汇产出类型卡方独立性检验列联表(n=860)

进一步检验语言表层结构对于高、低水平学习者词汇产出类型的影响(表4)。 卡方检验结果显示,当汉语词汇化为复合词时,二语水平与词汇产出类型之间存在显著关联(x2=6. 199,df=2,p<0.05)。 具体表现为,高水平学习者产出名转动词的频率较大(52/67=77.61%),低水平学习者产出原生名词短语和动作动词(短语)的频率较大(60/107=56.07%;150/256=58.59%);当汉语词汇化为短语时,二语水平与词汇产出类型之间存在显著关联(x2=28.707,df=2,p〈0.05)。 具体表现为,高水平学习者产出名转动词的频率较大(37/59=62.71%),低水平学习者选择原生名词短语和动作动词(短语)的频率较大(17/31=54.84%;186/340=54.71%)。 结果表明,高水平学习者在汉语词汇化为复合词或短语时,产出名转动词的频率都相对较高,均显示出较强的隐喻产出能力。

表4 二语词汇产出类型、二语水平与汉语词汇化模式卡方独立性检验列联表(n=860)

3 讨论

3.1 学习者名转动词产出频率与隐喻能力发展

本研究结果显示,学习者名转动词的产出频率显著低于动作动词(短语)的产出频率,被试在翻译过程中多选用英语的“直白”表达(Danesi,1992),表明中国学习者隐喻能力尚处于较低水平,验证了前期关于名转动词产出的理论分析和推断(Kelly,1998;沈家煊,2010),也从特定词类的角度得到了中国二语学习者隐喻能力发展的实证数据。 从语用角度分析,名词和动词归属于语言层面不同的词类,但从言语层面来讲,名词和动词的概念是相互包含的。 名词激活的不仅仅是一个事物,还可以激活事件的过程图示(schema)(Goatly,1997)。 例如“tennis”一词,在使用者头脑中激活的可能不仅仅是“网球”,而是网球运动或比赛的典型图示。 从认知角度看,名动转类体现了认知凸显功能。 比如“nurse the baby”不仅表达了“照顾”的概念,更是人们认知经验(护士的照顾很周到细致)的凸显(刘国辉,2021)。 然而,课堂教学环境下,为保证基本的语法正确和意义表达,二语学习者往往只铭记语言层面的语法功能分类和核心语义,对于名词和动词的理解仍以直接映射客观世界为主,即名词指称静态的事物,动词指称动态的过程或相对位移。 对于“名动互含”这种言语层面的语言特征和概念范畴的转移缺乏深入的理解和有效的输入。 此外,动词在表达动作过程方面具有优先性(Kelly,1998)。 例如人们可以说“Ijetted/bikedto New York”,但不会说“Icarredto New York”,原因是已经有动词“drive”表达了确切的意义,无需再经过复杂的认知加工产出名转动词。 但这项研究主要针对本族语者,无需考虑语言的地道性和准确性问题。 本研究中的被试是非平衡双语者,动词与动作过程直接对应的表达有时并不准确,甚至生搬硬套,导致语言产出中出现隐性不地道现象。 例如,在翻译“淹没”时,有76.8%的被试选择了“submerged”或“drowned”。 只有少数被试激活了“淹没”的动作过程图示,并将“洪水”(floodn.)的意象与“淹没”相互映射,将“flood”从静态的名物域映射到动态的“洪水淹没事物”这一动作,进而构建出“如洪水般淹没”(floodv.)的隐喻结构,产出更地道的对等表达。

3.2 二语水平对学习者名转动词产出和隐喻能力发展的影响

本研究结果表明,尽管学习者隐喻产出能力整体偏弱,但高水平组名转动词的产出频率显著高于低水平组,表明学习者隐喻能力会随着二语水平的提高而有所提升。 有研究认为,学习者在二语学习初期隐喻能力几乎得不到任何发展(Danesi,1992;Hashemian et al.,2007)。 本研究结果与这一结论基本一致。 低水平组产出名转动词频率仅占产出词汇总数(410 次)的9%(37 次),远远低于期待值(65.9 次),表明其隐喻能力发展尚处于初级阶段。 从语言迁移的角度看,虽然在词汇习得初期,母语翻译词对于词汇记忆有一定的辅助作用(Nation,2001:296-316),然而,对于名转动词这一特殊词类却很难产生正迁移。 汉语中也存在名转动词(兼类词),但汉英名转动词很少一一对应。 学习一种新的语言意味着学习一种新的概念化方式,形成概念化表征,这是一个漫长的过程,受到多种因素的影响,包括概念内化的难易度和学习者形成新的概念系统的意识等等(刘永兵 等,2015)。 在二语学习的初级阶段,词汇与概念系统的联结较弱。 词汇理解倾向于与母语翻译词直接对应,通过翻译对等词通达语义(Jiang,2000),概念内化难度较大。 学习者会因为汉英翻译对等词之间的机械对应而将动作动词(短语)作为动作的首选表达,忽略名转动词经济、形象、生动的表达效果。 随着语言水平的提高,语言产出中的词汇选择更加丰富,二语词汇与概念系统的联结逐渐加强,对于“名动互含”的认识逐步深入,更易于激活整个动作过程图式,语言深层也更易出现复杂的认知加工过程。 随着认知加工的逐渐复杂化,学习者隐喻能力才能得以不断提高。

学习者进行深层语言认知加工和发展隐喻能力的基础包括“注意”以及语言输入的质量和数量。注意假说(Noticing Hypothesis)认为,没有注意就没有语言习得。 只有学习者注意到某种特定的语言形式,才能够有效习得。 注意是输入转化为习得和产出的重要条件(Swain,1995)。 由于名动转类的缺失并不会经常引起语言习得中显性的语言偏误,在语言学习的初级阶段,学习者甚至不会察觉到这一概念范畴的存在,很难引起“注意”。 只有当学习者语言水平达到一定阶段,对于语言产出质量的要求逐步提高时,才会意识到这一概念范畴和隐喻能力的重要性。 此外,有研究表明,对于本族语者儿童来说,理解和产出名转动词的能力与语言输入中灵活应用词汇的数量有关(Lippeveld et al.,2013)。 能够投射到动作域的名词多为常用高频词,这些词在高水平学习者的心理词库中已经存储了基本的词形和语义信息,并建立了较为丰富的词汇网络,可以灵活提取和应用,具有联想和隐喻的基础(卢美艳,2018)。 如果学习者在语言表达中能够有意识地激活这部分词汇,并与动作过程建立相似性联结,就能有效提高表达的质量和语言习得的效率,提高隐喻能力。

3.3 语言表层结构对于学习者名转动词产出和隐喻能力发展的影响

转类词在不同语言中的发达程度并不一致。 蔡基刚(2005)认为,转类词的发达与否与这种语言的词汇化方式直接相关。 就英文和汉语而言,英文中的转类词从数量、使用频率和使用范围上都远远超过汉语中的转类词,因此,在语言表达中更倾向于综合性表达法,即用一个词表达复杂概念;汉语则更倾向于分析性表达法,即用核心动词加介词、副词或助词等外围成分(satellite)组成的短语表达复杂概念(贾光茂,2017)。 通常认为,英语二语学习者在目的语表达中倾向于选择自己比较熟悉的母语表达方式。 名转动词概念具有综合性的特点,包含了动词的衍生义和名词的滞留义。 特定语境下,“若不用该动词,通常要用其他几个词或短语才能表达清楚”(司显柱,1996)。 名转动词的这一特点使其汉语表达式变得十分复杂。 当动作概念词汇化为汉语复合词时,通常只能表达“移动”。 学习者翻译时如果仅仅激活了动作概念,那么在构建“动作-意向思维”的过程中,就会倾向于直接选择动作动词表达相对位移。 虽然以这种方式产出的动词与名转动词具有相近的核心语义,但缺失了名转动词蕴含的多个语义成分。 相反,如果翻译过程中,源语词汇激活了整个动作过程图示,那么学习者就能够成功进行概念解码,并将动作过程中蕴含的某一论元成分与动作概念建立隐喻相似性,成功提取名转动词。如汉语词“质疑/怀疑”的核心语义只表达动作,可与英文动作动词doubt/suspect 直接对应,但这种表达缺失了名转动词“question”涵盖的“受事”等语义成分和论元信息。 如果能够激活“质疑/怀疑”的典型图示,就会将概念分解为“质疑/怀疑”某人或某事的过程,进而在参与动作过程的论元和动作域之间建立联结。 与复合词不同,当汉语短语表达动作时,能够较完整地体现语义成分,如“为……提供动力”,既涵盖了表“移动”的核心概念,也涵盖了“受事”这一语义成分。 隐喻能力较强的学习者倾向于激活“提供动力”这一运动事件的过程,并进行概念解码,进而将激活的名词“power”进行“再范畴化”,与动作域建立起隐喻相似性,最终完成名动转类的认知加工过程。 但对于隐喻能力较弱的学习者来说,仍倾向于采取逐词直接对应的产出方式,选用英文短语“provide power/energy for”分别对应汉语表达式中的多个语义成分。 由此可见,中国二语学习者要在写作或翻译过程中产出具有隐喻机制的英语名转动词,需要克服习惯的母语分析性表达法的干扰,在深层思维加工过程中完成名词的“再范畴化”,产出具有隐喻内涵的名转动词,进而提高隐喻能力。

4 结语

本研究通过分析汉-英翻译中名转动词的产出频率,探讨了中国学习者隐喻产出能力及其影响因素。 结果表明,学习者产出名转动词的频率较低,隐喻产出能力偏弱;二语水平是影响隐喻产出能力的重要因素,随着语言水平的提高,隐喻能力会进一步提升;语言表层结构与名转动词产出频率显著关联,对于词汇化程度较高的复合词,学习者倾向于选取动作动词(短语);而对于词汇化程度较低的短语,则倾向于选取原生名词短语或名转动词。 本研究结果显示,虽然高年级阶段的英语专业学习者名转动词产出频率有一定提高,但总体上看,学习者隐喻产出能力发展仍处于较低水平,亟需在日常教学中加强隐喻能力的培养。 就名转动词来看,日常教学应注重培养学习者对于“名动互含”特征的理解能力、概念解码和隐喻映射能力,具体建议如下:(1)语言输入中注重引领学习者深入挖掘和理解词汇的隐喻意义及其形成机制,通过有针对性的训练使词汇的隐喻意义在学习者心理词库中建立有效联结,使其在语言产出中能够激活词汇的多重语义;(2)注重隐喻映射机制的解读。 隐喻不仅是一种修辞方式,更是人类赖以生存的认知方式(Lakoff et al., 1980),语言中充满隐喻表达。 隐喻映射是在始源域和目标域之间进行特征选择与聚焦的认知加工过程(黄兴运 等,2022)。 如果学习者“注意”到语言表达中的隐喻机制,就能够在翻译过程中有意识寻找相似性,在不同的认知域之间建立隐喻联结;(3)提高对于学习者语言质量的要求,适时指出翻译或写作中出现的隐性不地道现象,并通过提供高质量的语言输入提高学生语言产出的地道性和准确性;(4)注重汉英词汇化方式对比和翻译策略训练,帮助学习者熟悉两种语言表层结构的差异性,克服母语表达习惯的迁移作用,学会采用综合性方式表达内涵丰富的概念,提高词汇提取质量和隐喻能力。