戏曲典籍《西厢记》可表演性翻译比较研究

——基于沈广仁与熊式一舞台英译本的多维考察

刘立胜

(许昌学院 外国语学院,河南 许昌 461000)

0 引言

作为元杂剧的压卷之作、中国古典戏曲的瑰宝,《西厢记》一经问世,便蜚声当时文坛与剧场,获“花间美人”“天下夺魁”及“杂剧《春秋》”等诸多赞誉。 该剧无论在语言艺术、人物塑造还是思想内涵方面较之前剧作都有了新的超越,数百年来让无数男女痴情称道,经久流传。 至今,《西厢记》及其故事来源,即唐代元稹的传奇《会真记》与金代董解元的曲艺《西厢记诸宫调》共有译本73 种,其中英译本28 种(含舞台已演出本三种),成就斐然,影响深远,在中外戏剧文化交流中发挥了重要作用。

中国传统戏曲涉及唱、念、做、打等表现方法,注重曲调与唱腔、唱词的押韵与对仗,文中还有大量的诗词曲赋与用典。 在翻译时,不仅要考虑语际翻译中的语言因素,还要考虑其他多模态因素,因而戏曲翻译是各类翻译中最为困难的,也是翻译研究中最为薄弱的。 长久以来,学界就戏剧的可表演性翻策略争议颇多。 巴斯奈特(Bassnett,1991:100)认为,戏剧文本的复杂性决定了戏剧翻译可采用多种策略,如果用可表演性和可念性来要求译者,那么译者的任务就变得超人性了,因而呼吁戏剧译者和研究者把注意力放在文本的语言结构上。 而纽马克(Newmark,2001:172)则主张,戏剧译者既可以为阅读与学术研究而译,也可以为舞台演出而译,但应以舞台演出为主要目的。 此后,斯奈尔-霍恩比(Snell-Hornby,2006:110)进一步强调戏剧翻译的“可表演性”“可说性”,甚至“可唱性”,并提出了评价戏剧翻译的五个标准:潜台词、互动性、押韵、个性语言及观众参与。 需要指出,戏曲有文学案头剧和舞台剧之分,译者在翻译之前虽需要明确自己的翻译目的与接受对象,但只有在舞台上演,才能实现戏剧翻译之最终目的。 当然,在影响戏剧翻译的所有因素中,导演才是戏剧的真正“译者”,对译本及舞台表演的呈现起着决定性作用,并把译文话语转换成动作与手势语言、声音和面部表情(Che Suh,2002),但译者在翻译中如果不关注译本的可表演性,则无法引起戏剧导演及剧社经理等在戏剧译本传播过程中起重要作用的翻译中介的兴趣,这也是至今只有少数《西厢记》译本登上国外舞台的原因。

华人译者兼导演沈广仁在《西厢记》舞台英译本(TheWestWing:AChuanqiOpera,2008)中进行大胆的改编并大获成功,在新加坡成功进行了公演,并应邀赴澳大利亚演出。 因该剧没有沿用传统的昆剧唱腔,而是以国外观众所熟知的“Memory”“We Will Rock You”等英语流行歌曲为旋律,广受国外年轻观众的欢迎,并吸引了新加坡六家媒体和中国大陆七家媒体的大量报道。 《海峡时报》(TheStraits Times)认为它是“中国戏曲大变身”(Latif,2008),国内《新闻晨报》也报道“整台演出就如同看一场音乐剧一般,观众笑声连连”(朱美虹,2008)。 与此相比,旅英中国学者、导演熊式一1935 年将《西厢记》搬上伦敦舞台,但“阳春白雪,曲高和寡”,演出并未获得巨大反响(熊式一,2010:91)。 两部《西厢记》英译舞台剧在国外迥异的演出效果为我们提供了很好的分析案例,沈广仁改编的英译本何以在国外引起轰动? 而同样积聚了很多形象资本的译者熊式一,虽埋头伏案,仔细推敲,他的《西厢记》英译本为何没有达到与其首译舞台剧《王宝川》相似的效果? 为此,本文将从翻译底本选择、翻译策略及舞台呈现效果等多方面进行深入分析。

1 翻译底本选择:翻译评价之基础

底本是翻译的出发点,也是翻译质量评判的原始参照,因而在评价译本时,需要对比译本与原本。 而翻译研究中存在的版本错位,主要是由于研究者对翻译底本的考证意识不足所致(葛校琴,2013)。 《西厢记》并非王实甫首创,但他是在《会真记》和《西厢记诸宫调》的基础上把崔、张二人的爱情故事改写为元杂剧的集大成者。 他吸取并借鉴院本、南戏的演出形式,突破了“四折一楔子”和“一人主唱”的元代戏曲的固定体例,采用了五本二十折形式。 在每折戏中,有时由末、旦和贴轮流演唱;有时则一人主唱,其他角色配唱。 这种体制上的创新,既丰富了戏曲的艺术表现力,也可以更为细腻地刻画人物性格。

另外,随着时间的推移,《西厢记》出现了不同的曲调和刊本,以适合不同读者(观众)的品位。 中国戏曲自宋、元以来有南北之分,在唱法方面各不相同。 元末,顾坚等人把流行于昆山一带的南曲腔调改进成为“昆山腔”。 到明朝嘉靖年间,戏曲音乐家魏良辅又对其声律和唱法进一步改革,并吸取了海盐腔、弋阳腔等南曲的长处。 他运用北曲的演唱方法,辅以笛、箫、笙、琵琶等伴奏乐器,创造了集南北曲优点于一体的细腻而优雅的“水磨调”,即昆曲。 在剧本改编方面,《西厢记》的明、清刊本合计达160种之上,蒋星煜(2009:70)将其版本大致分为总集本、丛书本、专题丛书本、合刊本、单刊本五类,而单刊本又可细分为口述本、演出本、非演出本、手迹本、乐谱本和少数民族语文本等六类。 因而,译者选择《西厢记》的何种底本,将是评价其译本的基础,也将影响到其受读者欢迎的程度。

沈广仁选择明代李日华《南西厢记》为英译底本。 该本系在崔时佩、李景云的《南西厢记》南曲改编本的基础上增补而成。 全书共36 出,在情节、关目、人物角色与演唱方式方面与王实甫原本有所差异。 其依据传奇的体裁来重写西厢故事,改北调为南曲,并在演唱角色的分配、戏份的安排上作了重新调整。 全戏中加入较多插科打诨的滑稽戏内容,以适应场上表演的需要和观众的口味。 它虽备受明清时期凌濛初、李渔等文人的苛责,但就影响与接受而言,明代以后《西厢记》各改编本无出其右者。 以致清代焦循在《剧说》中说道:“李日华改实甫北曲为南曲,所谓《南西厢》,今梨园演唱者是也。”(伏涤修,2005:92)需要指出,沈译本遵循了李版原有的对白和结构,总体上保留了它的通俗、押韵、对仗特色,但为了演出需要,将其改译为30 出,里面的少数唱词也依据王版《西厢记》进行改写。

熊式一翻译《王宝川》时凭借记忆对《红鬃烈马》脚本内容进行拼凑,与此不同,他为让西方观众了解中国戏剧精品,搜集并参考了17 种《西厢记》不同版本,并以清代小说戏曲评论家金圣叹批点的《贯华堂第六才子书西厢记》为底本,在英国骆任廷爵士(Sir James Lockhart)的中文藏书楼中孜孜不倦地译了11 个月之久。 金圣叹认为《西厢记》第五卷并非出自王实甫本人,无论其情节、思想内涵还是词曲都远逊于该剧前四本,并对剧情安排和台词进行了批评,对该剧的文字、对话和关目作了大量修改,并删除了许多不雅的表述。 但也需要指出,金批本语言犀利,思想深刻,以致流传甚广,在清代有70 余种刊刻本,成为后来许多英译作品的底本。

2 可表演性策略:舞台剧翻译之关键

戏剧翻译的可表演性首倡者巴斯奈特(1980:129)早在20 世纪80 年代就提出戏剧翻译的特殊性,并认为戏剧文本只有通过舞台演出才得以完整,也只有通过舞台表演,文本的全部内涵才能显现出来。帕维斯(Pavis,1989:30)支持这一观点,并认为戏剧翻译应以可表演性为前提,舞台表演总是优先于语言文本。 国内学者及导演英若诚(1999)结合戏剧语言的独有特点,主张戏剧翻译要体现口语化、简洁性、动作性和性格化,追求戏剧的整体观演效果。 虽然,诸学者对戏剧翻译可表演性原则没有达成一致意见,但戏剧翻译要考虑文本使用者和观众的需求、戏剧的舞台性、视听性、口语性以及语言的动作性(孟伟根,2008)。 为此,本文将从口语化、可唱性、动作性及娱乐性四个方面来进行综合分析。

2.1 戏剧翻译中台词的口语化策略

戏剧台词,即人物用以展示剧情,刻画人物的语言,包括唱词、独白、对话等。 它能连接观众与演员,让观众窥见人物细微的思想活动,体味戏剧舞台上人物的深意和情感。 但由于舞台表演的瞬时性、视听性和无注性,需要译者在翻译时注重译本语言的口语化、艺术性与个性化。 为了保存原剧的口语化特点,译者沈广仁(2012:189)依据明代戏曲家沈璟的“僻好本色”的主张,侧重舞台译本的听与说,而力避学术写作中阅读与写作对译本口语化特征的影响。 其翻译过程有三个步骤:首先,精于原作且英文水平极高的译者沈广仁以该曲的每行为单位进行英文口述;其次,不谙中文但精于英诗的诗人梁刘玉(Leong Liew Geok)对英译文进行润饰,并对唱词部分加以诗化;最后,并无古文或诗歌基础的打字员则记录诗人口语化的译文,如发现不通或易于误解之处,则要求重述,以便去除译本中术语或书面语残留,最终达到普通观众即听即解的舞台标准,把超越时空的隔阂降到最低。 相较而言,熊式一则把《西厢记》视为传统戏曲的经典,旨在忠实地传达原作的语言与文化特色。 下面以原剧第三出第1 折红娘对张生的训斥为例:

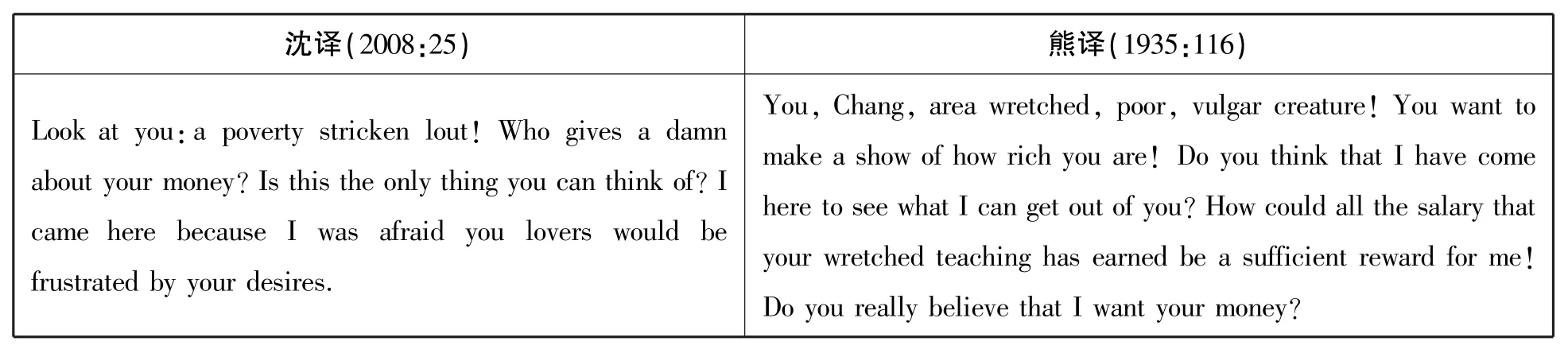

例1 〔五衮〕馋穷酸饿鬼。 馋穷酸饿鬼。 卖弄有家私。 莫不为图谋。 我特来到此。 怕有情人。 乖劣性子。 (李日华,1958:57)

〔腾葫芦〕你个挽弓酸俫没意儿,卖弄你有家私,我图谋你东西来到此? 把你做先生的钱物,与红娘为赏赐,我果然爱你金资? (金圣叹,2017:92)

在该出中,红娘以调侃的口气训斥张生卖弄家资。 沈译很好地把握了人物的性格特点,译文的口语化特征也更为明显。 “Poverty stricken”指明张生穷困窘迫的境地,而“lout”则专指那些让人烦厌,却又生怜的笨手笨脚的男人。 在舞台演出时,红娘一手叉腰,一手指着张生(look at you),一边绕着张生指责,肢体语言和台词完美配合,生动地反映出红娘意象中“傻角”张生的形象;熊式一在翻译时,选用了“a wretched, poor, vulgar creature”等词语。 依据《牛津英语词典》,“wretched”多用来表示邪恶、可怜、可鄙之人,而“creature”在指人时,有让人可怜之意,但多为贬义,尤其是wretched creature 两词连用容易让西方读者联想到弗兰肯斯坦式的怪物(Frankenstein’s creature),与原剧中红娘戏谑的口吻不符。 另外,沈译中“Who gives a damn about your money?”也比“You want to make a show of how rich you are!”更为口语化地体现出红娘语言锋利泼辣、爽朗热情的性格特征。 因而,沈译能更为有效传达原剧的语气和情态,灵动而不露斧痕;熊译文中语句过于正式、复杂,人物形象较为刻板,未能很好地再现剧中的情绪起伏,影响了戏剧的观演效果。

表1

2.2 戏剧翻译中台词的可唱性与动作性

戏曲以歌舞来演绎故事的特点使其舞台性重于文学性,观众欣赏的重点在于曲的歌唱和表演,而不仅仅是曲词的华美。 音乐是戏曲的灵魂,传统戏曲讲究“字正腔圆”和“依字行腔”。 而唱词可用来说明身份、交待情节或抒情言志,其翻译要有明确的角色意识,需要运用个性化的语言风格和兼及典型动作的艺术处理(王宏印,1997:78-79)。 在翻译过程中,如过分重视剧本的文学性,忽略戏曲演唱和表演的观赏性,则可能让戏曲译本“叫好不叫座”。 李版《西厢记》使用了132 种曲牌,唱词曲牌联套,连同〔前腔〕和〔尾声〕在内,共演唱了299 支曲。 其曲词精致华美,有大量诗词歌赋,韵白近于唱词,散白虽接近口语,但清爽干脆、悦耳动听。 在翻译时,如何利用英语的语调、节奏、押韵及歌词的曲调来再现戏曲的音乐美,则显得至关重要。 以张生初次见崔莺莺即被其倾倒的〔元和令〕唱词英译为例:

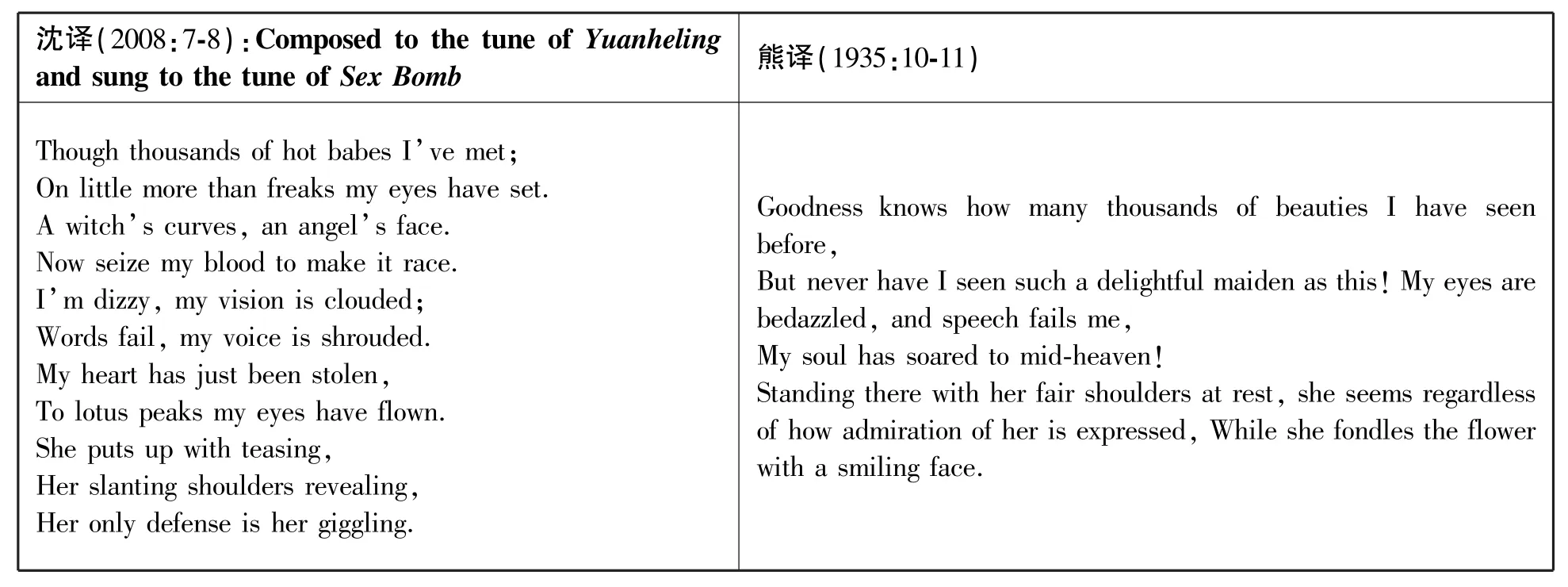

例2〔前腔〕首座。 我颠不辣见了万千。 似这般庞儿罕见。 只着人眼花撩乱口难言。 他掩映并香肩。 (李日华,1958:11)

〔元和令〕颠不刺的见了万千,这般可喜娘罕曾见。 我眼花撩乱口难言,魂灵儿飞去半天。 尽人调戏,郭着香肩,只将花笑拈。 (金圣叹,2017:9)

表2

原文寥寥数语,便勾勒出张生“情痴”的形象。 一介书生,偶遇容颜衣饰倾城倾国的莺莺,便决定不再赴京应试,表现出其痴情之意深,多情之状坚。 该出唱词文辞优美,笔法细腻,内容传神,意境深幽,每一句都声声润人情迁。

沈广仁并没有完全以李日华底本为基础,而是依王实甫原本对唱词进行了改写。 按沈广仁(Shen,2013:203)的观点,现今古典戏曲式微,与它形同博物馆艺术品般被供奉、缺乏联系现代生命的活力与流行戏剧迫切需要的娱乐性有关。 沈广仁要让现代观众重温的是数百年前中国观众的剧场体验,所配的皆是观众熟悉之现代曲调,意在唤起共鸣,营造气氛。 因而,他把西方观众耳熟能详的汤姆·琼斯(Tom Jones)的情歌《性感万人迷》(SexBomb)的曲调作为英译本的音乐潜台词(subtext)来依声填词,译本唱词押韵结构为aa bb cc dd eee,朗朗上口,便于歌唱。 另外,沈译唱词中hot babes 一词与《性感万人迷》歌词中的baby 形成有效关联,同时其节奏与《性感万人迷》曲调情感一致,瞬间拉近与观众的距离,让其进入古典戏曲所欲营造的情爱氛围中。 把流行曲调的原有唱词作为译本音乐的潜台词,更能使新谱唱词的意义倍增。 这种把唱词谱入英语流行音乐的做法既弥补了中国传统戏曲舞台英译的无注性,又给予观众多重的感官刺激,包括眼观舞台上象征性的肢体动作,耳听主角演唱。 而曲调音乐的原歌词则成为潜台词作用于观众的下意识,促进观众的理解与欣赏(熊贤关,2012)。

不同于小说或其他文艺体裁,戏曲只能通过动作以及解释动作、体现动作的语言,来达到刻画人物性格,展示人物关系,推动矛盾发展和揭示思想主题的要求(范钧宏,1982:27)。 中国戏曲的动作是舞蹈化的,动作是构成一个剧本的重要因素,戏曲剧本的语言应提供给演员舞蹈表演的空间。 沈译唱词的动作性与形象性十足,与音乐融为一体,很好地反映出曲中人物的神态面貌与心理情感。 沈译本多用一些动态动词,加上舞台演出中张生夸张的神情举止,如热血澎湃(seize my blood to make it race)、眼花撩乱(dizzy)、无以言表(Words fail)、魂飞九天(My heart has just been stolen, to lotus peaks my eyes have flown)等,这都充分从张生的视角再现莺莺的优雅姿态与仪容面貌。 在音乐性方面,唱词最后三个词teasing、revealing 和giggling 都押/iŋ/韵,而韵尾/ŋ/是鼻辅音,歌唱时软腭降低,气流从鼻腔泄出,同时震动声带发音。 因发音时间较长,气调柔和,可以更好地用来表达情感。 另外,三个词也与英文歌曲《性感万人迷》歌词中的bomb、along、on 押的鼻音/m/、/ŋ/与/n/相呼应,因而能够与歌曲曲调完美合拍,加上演员丰富的肢体动作,声情并貌地演绎出原剧的内容。 与之比较,熊译本的唱词虽在忠实方面有余,但在押韵、节奏及简洁性方面不足,且文中多用一些感官动词(know、see、seem)、被动语态(be bedazzled)及静态动词(standing、smiling),偏重于人物的静态描写,台词的口语化与动作性不强,总体上逊于沈译本的音乐性和动作性。

在唱词人物形象刻画方面,熊译文中的beauties 和maiden 反映了相府小姐大家闺秀之仪态,与沈译中hot babes、freaks、witch’s curves 及angel’s face 描述的天使面容、魔鬼身材的当下性感辣妹形象形成极大的反差。 后者对于新加坡那些认同西方流行文化,对中华传统戏曲及文化略有所知的青年观众来说无疑更有吸引力。 另外,原文中“尽人调戏”一词并无贬义,系董解元《西厢记诸宫调》中的“尽人顾盼”之意。 “Teasing”一词可指对异性的撩拨,在此指张生目光为莺莺所吸引,如痴如醉地欣赏莺莺之状(shoulders revealing),为之神魂颠倒,魂飞天外的场景。 而“put up with”显示出莺莺意识到张生在看自己,但又神态自若,仿若天人。 Her only defense is her giggling 一句系译者根据情境的增译,但更为生动地描写了莺莺声音优美及娇羞之状。 Defense 一词也与原文本中莺莺之“临去秋波那一转”极为神似。 熊译本中,虽然“fondles the flower”能体现出莺莺娇羞之状,但“smiling face”与“regardless of”难以体现出她的那种心中窃喜、欲罢还休的少女矜持心态。

2.3 戏剧台词翻译中修辞与科诨等手法运用

戏曲语言是一种特殊的舞台语言,为了达到更好的舞台传播与接受效果,还需运用一些修辞与科诨手法。 修辞方面包括从思想着眼在选词上运用的比喻句、引用句、对比句、衬托句、双关句、反义句等,以及从唱词形式方面着眼的对偶句、重复句、迭字句及颠倒句等。 另外,由于中国传统戏曲没有西方传统上的“悲剧”和“喜剧”,多利用丑角在演出中充分发挥插科打诨的效果。 具体而言,主要运用诗歌、谐音、荒诞情节、俗事、舞台动作及歇后语、佛家语等来制造科诨(张辰,1984:93),以达到塑造人物形象、调节剧场气氛与戏剧节奏的效果。 为了让观众充分欣赏古典戏曲,沈译充分利用了一些双关、反义及重叠等修辞格,将《西厢记》转化为地道、简明、流畅的英文,旨在将《西厢记》带到当代观众之前,如第九出《唱合东墙》中红娘与莺莺对话:

例3 〔旦〕好清新之诗。 我也依韵和他一首。 〔贴〕你两下里正好做一首。 〔旦〕做一首诗。 有了。 〔贴〕面也不曾会。 就有了。 〔旦〕贱人。 诗有了。 〔贴〕我只道那话儿有了。 (李日华,1958:25)

沈译:ORIOLE: What a refreshing poem! I’ll reply with a matching couplet.

SCARLET: The two of you make a nice couple-et.

ORIOLE: A couplet… I have it.

SCARLET: You’ve just made a couple-et and you already have one?

ORIOLE: Oh, bitch! I mean one poem.

SCARLET: I thought you were with that. [Takes a sidelong glance at Oriole’s belly.

Oriole involuntarily covers it with her hand.]

沈译利用couplet 和couple 的谐音双关及have one(poem/child)的语意双关,并用红娘侧视莺莺腹部,而莺莺不自觉地用手来遮掩这样的舞台动作来增加舞台效果。 为了进一步营造了戏剧高潮,译者除忠实地翻译李版第七出《对谑琴红》中琴童与红娘的插科打诨外,在第23 出《乘夜踰垣》中则采用女性主义的干预式翻译策略,颠覆了历来男权对女性贞操的要求,增添了莺莺对张生的三个贞操谜语测试。 这虽与莺莺大家闺秀身份不适,但对于调动观众的兴趣无疑起到了重要作用。 在第28 出《堂前巧辩》中,增加了红娘用怪物袭人来极具性暗示地描述张生与莺莺月下佳期过程,以喜剧模式颠覆传统的父权意识,符合现代女性主义的理念,并兼具娱乐性,极大地取悦了现代女性观众。

而对于原文中的一些文化典故,如不易为观众理解,译者或删除不译,或替换为英语语境中意思相当或接近的词语,如第九出《唱和东墙》中比喻莺莺为天人的典故“似湘陵仙子。 斜倚舜庙珠扉。 如月殿嫦娥。 半现蟾宫金阙”。 沈译本考虑到国外读者对于理解此文化典故的困难,未将其译出。 而熊式一则根据金圣叹底本“似湘陵妃子。 斜偎舜庙朱扉;如洛水神人,欲入陈王丽赋”,采用直译加解释法,把湘陵仙子、舜、洛水神人及陈王被分别翻译为the fair lady Hsiang Ling、Emperor Shun、Nymph of the Lo River 和Prince of Ch’ên,尽可能地保留了原文的文化信息。 但就舞台效果而言,以上文化典故很难在国外观众的脑海中建立起知识关联,取得较好的舞台演出效果。 沈译本注重译本的口语性,只是在人名、地名及佛家术语等专用名词时采取直译加解释的策略,如普救寺(Temple of Universal Salvation)、法本(Dharma Source)、武则天娘娘(Empress Wu Zetian)、孽冤(karmic damnation)及兜率宫(Tushita Palace of perfection)。

总之,沈译本结构灵活多变,唱词与散白通俗易懂。 加上有趣的情节、现代的音乐曲调和舞台动作,因而广受新加坡青年等现代年轻观众的喜爱。 观众时而跺脚大笑,时而屏住呼吸,时而与演员一起哼起流行旋律,全然似张岱《陶庵梦忆》中所记明朝观众欣赏《西厢记》舞台演出盛状(Shen,2012:198)。 而熊译本虽在伦敦舞台演出,但效果决然不能与其首译剧《王宝川》相提并论,最终只能转为英美各大学中文系的教材或由一些小型重文艺的剧团演出。 虽然这与当时欧洲的社会文化环境有关,但译本可表演性翻译策略欠缺无疑是其演出失利的另一重要因素。

3 译本比较对于戏曲翻译与传播之启示

3.1 戏曲翻译需要译者与多方间进行有效的合作

戏曲翻译是一个双重过程,即首先由译者进行戏剧文本的初步翻译,然后由导演根据戏剧自身的特点及观众品位等演出因素进行文字润色或内容改编(Stock,2020:1)。 通常而言,译者与导演是分开的,即译者虽然需要了解戏剧文本与演出两方面的知识,但多关注戏剧文本的语言与文化因素,而导演负责戏剧的最终演出。 就戏曲舞台翻译而言,虽然中外有许多导演兼译者的例子,如英若诚翻译、导演并参与演出的《推销员之死》,以及美国戏剧学者兼译者魏莉莎英译并导演的京剧《白蛇传》《秦香莲》等剧目,都既忠实于原著,又符合中国观众的审美习惯。 但同时担任戏曲导演与译者,又深谙戏曲表演、唱腔做派、戏曲文学的全才、天才是罕见的(曹广涛,2015:130)。 这就需要中外译者与导演、演员间进行有效的合作,使译本像原剧本一样具备可供演出的语言特征。

《西厢记》译本的多方译者合作无疑为译本的可接受性提供了保障。 作为导演的沈广仁熟悉戏剧舞台设计与表演,与诗人梁刘玉和打字员间的合作又保证了译本唱词语言的口语化和诗意化特征,从而最大程度上确保了译本在目的语观众中的接受,产生了很好的舞台效果。 而熊式一的《西厢记》系自己翻译完成,虽然拥有翻译《王宝川》的经验,获得了很高的声誉,并了解英国戏院观众的口味,但由于其英译《西厢记》的目的是最大程度地再现原剧的音形意及审美艺术特征,而没有更多地关注译本的可表演性因素及观众的接受。 结果,该译本虽然实现了与原剧文体对等,但舞台观演效果不佳。 于是,熊式一的这两部戏剧译作就有了“无心插柳柳成荫,有心栽花花不开”的截然不同的境遇。

3.2 戏曲翻译要注重底本选择:忠实抑或改编

底本的选择直接限定了译者的翻译内容,在底本众多的情况下,译者需要选择那些既能代表中国传统戏曲文化又能吸引西方读者的戏曲底本。 对于“挑选重于翻译”这一原则的强调,可以在最大程度上保证翻译成品的可接受度及其最终传播力和实际影响力(胡安江,2012:57)。 沈广仁在选择底本时注重两条标准,一是要有现代生命的活力与流行剧的娱乐价值;二是关注传统风格的传奇戏剧,以便让现代观众重温明代观众的剧场体验,而不是准确地模仿现代观众陌生的唱腔与身段(Shen,2012)。对于注重舞台效果的译者来说,李版《南西厢记》既能反映明代文人的文学品味,又能在舞台演出效果方面令其他刻本无法望其项背,无疑是译者底本的最佳选择。 而熊式一选择《贯华堂第六才子书西厢记》为底本,因金圣叹在该批本中有“以文律曲”之弊,对《西厢记》的音韵、曲律多有删减,且金批本旨在对原文的思想抉微发幽,而较少考虑其舞台效果,以致夏志清在熊译本第二版前言中表示,译者以金圣叹的删节本为底本进行忠实翻译,难以再现原剧既雅又俗的诗体风格。

在选定底本后,由于舞台演出的时间限制,译者需要对原剧中影响观众理解的文化词进行改写,甚至有必要牺牲某些情节和内容,以便让观众获得最佳的舞台体验。 尽管李版《南西厢记》本身就是舞台戏曲本,沈广仁考虑到新加坡青年观众的品位,对其原有的关目进行了调整,对部分唱词及韵白进行了删减,并加入了大量的喜剧成份,如莺莺对张生的贞操测试和张生对红娘逐句解说情诗药方。 正如《赵氏孤儿》这一首部外译且影响深远的戏剧作品一样,译者采用的翻译策略主要包括删译、转译和改编。 戏剧作品的翻译方法往往受制于目的,译者需要采用最适合的翻译策略来实现戏剧文本在目的语文化中的目的(朱姝,2013:107)。 而熊式一在《西厢记》英译中没有采用《王宝川》中的改编策略,虽然熊译本忠实性和可读性高,萧伯纳也称赞该译本可与西方中古时期的戏剧并驾齐驱(熊式一,2010:117),但其译本对舞台演出要素关注不足,是导致其曲高和寡的重要因素之一。

3.3 戏曲翻译的多模态可表演性策略综合运用

在典籍外译的语言翻译策略方面,国学内者一直就异化和归化策略的运用进行深入探讨。 异化和归化属于翻译过程中译者运用策略的两端,任何译者既需关注原作的陌生感和异质性,也需要注重译本的可读性和可接受性。 而译本的可表演性翻译策略可以弥补戏曲译本中的文化差异,调动其阅读或观看兴趣,既照顾到异质的戏曲内容,又符合目的语观众的欣赏习惯,即便在国外观众对于中国传统戏曲不甚了解的情况下,也可使译本在海外有较好的传播效果。

在翻译《西厢记》舞台剧时,沈广仁为了使译本与原剧“等效”,重视译本的押韵、可唱性及动作性等舞台效果,采取了改编、操纵、舞台动作化、台词可唱性及插科打诨等多模态归化策略,在舞台上对象征情爱的肢体动作进行了符合原剧的充分呈现。 而在音乐氛围营造上,沈广仁(Shen, 2012:186-192)则选用现代观众耳熟能详的流行音乐作为潜台词,而非沿用传统昆腔来演唱曲词,追求“音乐对等”(musical parallelism);语言层面则追求“文本对等”(text parallelism),用通俗流畅的英语口语来翻译宾白,对戏曲唱词的翻译则注重押韵与合调,并不惜进行大量的改写,以追求契合原曲的情境。 这种强调戏曲的演出功能,以服务目的语观众为取向的可表演性归化策略,实现了戏曲文本的功能对等,最大程度地迎合了观众,并让其获得最佳的欣赏体验,因而能够大获成功。 作为首位将中国戏曲译介到国外的中国译者,熊式一于1934 年将中国京剧《红鬃烈马》改译为通俗话剧《王宝川》,并在英国伦敦舞台连演三年共计900 余场,所用可表演性策略是其成功的重要因素(笔者另外撰文分析,不再在此详述)。与此相反,因为他将视《西厢记》为与中世纪欧洲戏剧佳作并驾齐驱的中国传统戏曲文艺精品,便采用了逐字逐句翻译的策略。 在许多涉及文化典故及诗意化语言的翻译过程中,他竭力再现原剧高度诗化的语言,想把中国的“高雅文化”介绍给英国观众;加之其所依据的底本本身对情爱细节有所删节,滑稽戏内容不足;他也没有加入多模态符号内容来吸引国外的观众。 因而,无论是西方观众的审美趣味、译本的可表演性策略及当时的社会意识形态都直接影响了译本的接受,造成其舞台表演接受效果不佳。

4 结语

作为一种兼具歌舞、说唱和滑稽戏的综合艺术形式,传统戏曲的外译与传播对于构建中国的对外话语体系,让西方读者与观众以喜闻乐见的方式理解中国传统戏曲文化具有重要作用。 对于如何对外讲好中国戏曲故事,诸多译者都做过可贵的尝试,但至今成功的案例并不多见。 沈广仁的《西厢记》英译为中国戏曲的对外传播提供了一个成功案例,凤毛麟角,足显可贵。 他重视戏曲译本的动作性、音乐性、可唱性及娱乐性的可表演性策略运用,并以目的语读者与观众的品位为旨归的翻译策略,无疑为后续的中国戏曲外译提供了重要的借鉴。 当然,戏曲翻译的主要目的还是传播中国传统文化,戏曲翻译中的过度改编还会遭受质疑和批评,但在中外观众的戏曲审美期待及文化习俗方面差异较大的情况下,中国戏曲在海外“走出去”“走进去”过程中采取可表演性翻译策略,是适当且必要的。 虽然中国传统戏曲在海外的传播之路困难且遥远,但只要译者采取有效的合作模式、可行的翻译策略,既传播中国戏曲文化,又兼顾国外观众的品位,中国传统戏曲就会在海外迎来更多柳暗花明的新篇章。