历史街区展示内涵梳理与挖掘

彭蛟 李幸

摘 要:历史街区展示性的薄弱制约了其作用的发挥,而展示内涵的挖掘和梳理是关键。文章以武汉黎黄陂路为例,讨论了历史街区展示内涵梳理挖掘的方法:第一,基于文献资料和GIS进行街区历史时空重建,系统梳理街区历史背景;第二,进行全面深入的街区展品研究与阐释;第三,把握“全视角、故事性、非物质、在地性”等重点,开展展示内容与逻辑的梳理规划;第四,完善3级展示体系和解说系统。而其中展示主题(线路)的挖掘与梳理尤为重要。通过展示内涵的梳理和挖掘,有助于实现街区全面、动态、有机的展示,为街区有效的保护利用奠定基础。

关键词: 历史街区;展示内涵;黎黄陂路

中图分类号:TU984;G122 文献标志码:A

DOI:10.19490/j.cnki.issn2096-698X.2023.05.049-058

Abstract: The limits in exhibiting historical blocks restricts their effectiveness, and the identification and organization of the exhibition contents are crucial. Taking Lihuangpi Road in Wuhan as an example, this paper discusses the methods of organization and identifying the contents for exhibiting historical blocks including: reconstruct the historical spatiotemporal of the blocks based on literature review and GIS analysis, and systematical sorting of the historical background; comprehensive and in depth research and interpretation of street exhibits; comprehensive planning of the display content and logic based on principles of“holistic perspective, narrative, immateriality, and locality”; and improve the three-level display system and interpretation system. The identification and designing of display themes (routes) is particularly important. The organization and identification of the exhibition content helps to achieve a comprehensive, dynamic, and organic display of the blocks, laying the foundation for its effective protection and utilization.

Keywords: historic blocks;exhibition content;Lihuangpi Road

展示是文化遗产保护中的重要一环,在国际上已形成一套展示理论方法体系。历史街区除了特色建筑外观和整体风貌外,其他丰富而独特的文化内涵都不外显,需要进行专项展示才能被感知。国内部分街区尝试借鉴博物馆展陈形式①,但整体来看,现有的街区保护实践展示手段较为单一。历史街区保护利用实践中一般注重整体风貌保护,并按保护建筑、风貌建筑、一般建筑等不同的保护对象与级别确定建筑整治和功能更新方式[1]。但往往因街区内涵挖掘梳理不够,导致街区内人与物、物与物、环境与历史文化、人与历史文化的时空割裂依然存在,同时导致明确而富有特色的展示主题缺失,难以形成有机联系的展示体系,造成意义构建、认同塑造的困难。

作为文化遗产富集的历史街区,既面临着遗产保护与社区振兴的双重压力,又承担着城市记忆保存、文化传承甚至文化再造的责任。“可参观性”(visit ability)是构建当代城市文化的重要策略[2]。对文化属性的深度挖掘、社区参与的引导鼓励等成为实现活态保护、解决历史街区“空心化”问题的方案[3]。触摸街区历史记忆、感知街区人文内涵是游客造访历史街区的核心动机[4]。因此,有效梳理和挖掘街区文化內涵,提升街区展示性,是实现历史街区功能价值的关键之一。

武汉市黎黄陂路地处汉口历史风貌区核心,是典型的历史街区,2023年入选第二批国家级旅游休闲街区名单。该街区自1997年开始持续进行保护性活化利用实践,相关研究在肯定成绩的同时也指出其在展示方面存在的问题[5-6],该街区经过整体修复后的展示内涵和逻辑线索仍有进一步梳理挖掘的空间。因此,本文拟基于这一典型案例,开展历史街区展示内涵梳理挖掘路径的探索,并提出展示提升设想。

1 时空重建梳理

历史街区生态系统是一个有机的统一体,包括自然生态环境和历史文化环境[7],“整体性”作为城市文化遗产保护强调的要点,既包括各类型遗产要素的完整,也包括要素间、要素与环境间关系的完整,同时,这种完整又有时间上的延续性。现有的街区保护实践较多关注现实背景,而文化内涵与特色需对街区背景进行系统全面的梳理还原。街区时空背景的还原梳理既是认识街区特点和价值的基础,也是进行历史建筑单体研究阐释,实现有效解说阐释功能的基础。由于城市各类信息异常丰富,传统方法很难分析处理这些海量信息,可系统搜集相关历史文献及建设管理档案、地图、田野调查资料等多元数据,以地理信息系统为主要手段,重建街区时空背景,能有效提升街区历史文化信息的整合程度和研究分析深度。

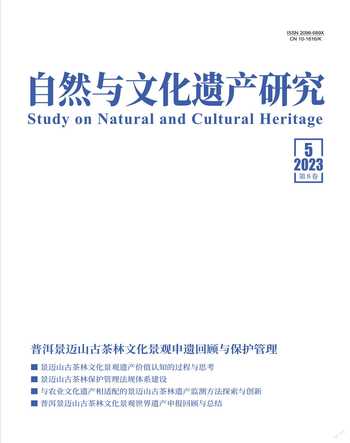

汉口由水边荒洲迅速发展成为近代大都会,在近代史中占据重要位置,其华界市区整体街巷格局尚存,租界区近代城市格局保存较好,拥有2个城市风貌保护区,7个历史文化街区、历史地段、历史风貌街区,建筑遗产保存较多。基于现状时空梳理,汉口主要建成区大概包括在现江岸、江汉、口三区所辖区域内,有建成于近代的优秀历史建筑189处,不可移动文物点共79处,其中原租界所属的江岸区最多,为204处。黎黄陂路地处原五国租界区中段,整体处于历史街巷格局保留最完好、建筑遗产分布最密集的区域(图1)。

结合空间距离和历史文脉,将黎黄陂路南北2个街区约300 m以内的区域作为研究区域(图2)。这一区域正好完整包含了原俄租界及与之紧密相连的部分原法租界范围。研究范围内有各级文保单位14处,优秀历史建筑42处。

近代历史文化是该街区的主要文化内涵。基于时空还原可知,与黎黄陂路相交的沿江大道、胜利街、中山大道商业繁华,分布有较多洋行,黎黄陂路主要分布公署、公所、医院等机构,周边范围分布有同兴里、泰兴里、黄陂二里等大批住宅(图3)。整体而言,该街区位于沿江大道、中山大道2条最繁华街道的中间,又地处原英、俄、法3个较为繁华的租界中段,但其本身并非繁华商业区,而是以居住、办公、休闲娱乐功能为主。从具体街区单元看,又呈现出较为明显的外商内住格局。

经基于文献和GIS的系统梳理和时空重建,可以明确街区所在城市历史文化概况,认识该街区在城市和所在区域时空定位,了解其周边历时性的空间格局、建筑遗产资源、街区的历史环境特点等问题,为后期进一步的研究和展示奠定基础、提供资源。

2 展品研究阐释

2008年《文化遗产的诠释与展陈宪章》提出了遗产阐释与展示的7项原则,其中就明确包括重视背景环境、文脉和保持真实性等7项原则,提出了保护遗产有形和无形价值,传达其历史结构和文化价值等目标,并在信息源原则中强调所有展示要以详细系统分析为基础[8]。展品的梳理和研究对展示而言至关重要。当下文化遗产展示越来越强调意义建构,使得关注展品背后的社会文化信息,特别是展品产生、演变的生命历程和精神内涵尤为重要。更进一步,应将街区内各种遗产要素当作生态系统中的有机部分,根据其本身的生命情态予以维护和更新。而从具体研究方法看,博物馆展品研究阐释中强调的“分层分类、单质解析”和“系统、关联”可以有效地结合。

街巷是街区的骨架,也蕴含着丰富的文化内涵,是街区展示中不可或缺的内容。研究街区整体为较规则的方格路网,为西方古典主义规划手法,与汉口华界蜿蜒密集的路网截然不同。道路名称经历多次变化,也从一个侧面记录了街区历史。建成之初的街名体现了浓厚的殖民主义色彩,原俄、法租界道路名称均为本国相关的地点、人名。1925年俄租界被正式收回后,对界内道路整体更名,南北向道路依次被命名为“一德、两仪、三教、四民、五族”,东西向道路也均改为中国地名,体现了民族特色和政治教化取向。抗战胜利后的1946年,街名又一次整体更改,在增加部分用地名命名的街道外,还体现了纪念辛亥革命领导人、纪念抗战胜利等因素(如胜利街、黄兴路、中山大道、陈其美路),此次改后的名称沿用至今(图4)。

根据最新田野调查和研究,这一区域共有历史建筑和重要机构旧址56处,其中沿线重要历史建筑15处、重要建筑旧址7处、历史风貌建筑7处,周边重要历史建筑27处(图5)。

汉口宋庆龄旧居(华俄道胜银行)位于沿江大道162号,3层混合结构,外立面采用柱廊、券拱窗等处理形式,为汉口较早的现代主义风格银行建筑。该建筑位于街区黎黄陂路入口处,也是“汉口外滩”重要景观点,从体量、建筑艺术角度看,建筑本身并不突出,因此研究和阐释重点应该在其历史文化内涵上。该建筑位于原俄租界临江处,历史上,这一区域多分布银行、洋行、航运、堆栈等相关行业建筑。现其周围主要为公署、住宅类建筑遗产,它是原俄租界内唯一的银行建筑遗产。华俄道胜银行前身为华俄银行,成立于1896年,是清政府唯一的合资银行,在中国东北、蒙古、日本等地设有分行;1910年改组为华俄道胜银行;1898年汉口分行成立,为俄国茶商提供金融服务;1926年12月,宋庆龄来汉居住于此;1927年

曾作为武汉国民政府财政部,也曾为国民政府中央银行汉口分行。该建筑既见证了晚清以来西方列强的经济渗透,也见证了20世纪20年代的重要政治事件,作为街区首件“展品”,突出阐释好这2个方面的内涵,能概括性地提示出整个街区的总体文化内涵。

俄国领事馆位于洞庭街90号,建筑平面呈扇形,整体外形与近代俄商茶盒类似。1869年俄在汉设领事馆,初设于汉阳,1891年迁往汉口。该建筑建于1902年,1920年俄国十月革命后,领馆被中国方面接管;1925年正式收回租界后,苏联重新开设领事馆;1927年领馆关闭,曾被用作武汉卫戍副司令陶钧官邸;1933年重开;1939年领事官撤离;1946年正式关闭。俄国领事馆位于俄租界下段临江处使馆集中区,与法国、美国等领事馆相近。该建筑本身曲折的生命历程折射了汉口乃至近代中国历史演进的曲折起伏。研究范圍内的中共中央机关旧址、八七会址、湖北共进会旧址、俄租界巡捕房、汉口美国海军青年会等一系列重要历史建筑均应进行类似的专题研究梳理。

除了重要历史建筑点,该街区还有不少群体建筑。如,珞珈山街住宅地处兰陵路与黎黄陂路之间,呈西南、东北走向(图6)。建筑沿主街和街心花园错落分布。内有垂直于主街的巷道4条,街道两侧均为2层、3层砖石结构西式楼房。这里最初为英租界外跑马场,后为俄租界空地,珞珈山街初名“LOCKERBIE Road”,中文译名为“珞珈碑路”,是俄租界唯一以英文命名的道路。建筑为1912—1927年由英商怡和洋行投资,石格斯设计,汉协盛营造厂兴建。其中12号楼为中共中央长江局机关旧址。该建筑群位于原俄租界中部,民国时期这一区域主要为居住区,临街有部分商店、洋行。原有街心小花园,在汉口住宅建筑中少有,是民国早期高级住宅区,作为中共早期重要机关所在地,具有很高的历史价值,承载了居民的情感与记忆。这些建筑单体本身并不起眼,但作为一个整体较为完整地保留了历史环境和记忆的建筑,营造并保持了历史氛围。自20世纪初汉口出现里分后,这一建筑形式迅速发展,成为近代汉口最重要的居住形式,并形成了独特的居住文化。某种程度上看,里分是近代汉口城市图景中的重要“底色”,是居住文化转折的物质见证。研究范围内有泰兴里、黄陂二里、同兴里、兰陵村、义品里等一批里分建筑群也需要进行类似的梳理研究。

综合来看,对于重要的历史建筑点,除了建筑本身的类型、造型、装饰等艺术特点外,历史的演进在建筑上的“层累、叠压”正是其文化内涵的重要体现,而要释读出历史建筑的完整文化价值,就应该进行系统梳理;要发挥好历史建筑的承载和教育作用,就应该重点展示这些文化内涵。而对于里分等建筑群,通过梳理并展现里分的空间布局特点、整体的历史氛围、承载的历史记忆,能够有效提升观众代入感,帮助观众“透物见人”,深入理解街区和城市文化。可见,对历史街区内街巷、重点建筑、建筑群等不同展示要素进行全面深入的研究和阐释是展示内涵梳理挖掘的主要阶段。

3 主题线索凝练

在展示形式上,1984年《魁北克宣言》就明确提出:“主张博物馆陈列应该有非常明确的主题。”从早期相对无序的“珍宝柜”陈列到科学分类陈列,再到主题陈列,其背后反映的是博物馆参观(学习)方式的转变和博物馆与观众关系的转变。体验和感受成为主要的参观学习方式,讲故事的方法被普遍接受,观众不再是陌生人或者学生,而是客户、朋友甚至主人。有研究也指出:城市空间是一个进行文化叙事的场所,而叙事的内核则来自城市自身的文化与历史,城市空间本身即讲故事的空间[9]。在展示内容上,非物质要素的地位不断提高。这一方面是原真性、整体性的要求;另一方面,从意义构建的角度,遗产的本质内涵就是超越本体物质性的非物质性内容。因此,街区内的空间、景观、情感、记忆等要素都成为应当考虑的内容。从展示的视角看,在地性也成为展示考虑的重点。地方性空间和日常性时间构成了旅游者体验的历史文化街区集体记忆的景观表征,两者交融成当地的惯常时空,成为旅游者体验下的“非惯常环境”[10]。因此,面向在地居民,提炼地域性信息,通过小历史、小物件,塑造地方感和地方认同成为关键。

从世界的角度看,该街区最为突出的是茶叶贸易遗存(图7、图8)。汉口是万里茶道上最大的贸易枢纽,被誉为“东方茶叶港”。19世纪60年代,俄国开始在汉口经营湖北及周边的茶叶贸易,先后建立了顺丰、新泰、阜昌等茶厂,至1869年,俄商在两湖建有茶厂15家。因便利的交通条件,汉口茶商云集。随着俄租界的建立,汉口成为俄在中国的重要居民点,砖茶业也开启了武汉的近代工业。汉口在茶叶贸易中的地位,引起了俄国的高度重视。1888年6月,亚历山大·米哈伊尔维奇大公访问汉口;1891年4月,俄皇储(末代沙皇)也专程访问汉口。街区留存了大量相关遗存,除前文提到的历史建筑和重要机构的旧址外,还有江边的顺丰茶厂码头、新泰货栈码头等。顺丰茶厂码头建于同治十年(1871年)[11],是沿江第二个重要码头,其后又建有俄商新泰货栈码头[12]。

该街区见证了风云变幻的时局和若干重大历史转折。租界区繁华、人流量大,里分、旅店多,加上特殊的政治地位,隐蔽性强,成为地下革命活动的重要区域。1911年10月9日,革命党人在楚善里共进会制造炸弹时失慎爆炸,成为第二天武昌首义导火索。1926年年底,国民政府迁往汉口,中共中央也从上海迁往汉口,此时在汉口的还有苏联顾问团,一时间,武汉成为全国中心。中共中央机关设于四民街,与国民党军政要人唐生智公馆毗邻。其他重要机关也多在汉口,其中组织部、宣传部在模范区,军委、工委、妇委均在法租界,农委在武昌,这也是中共中央唯一一次与国民党公开在同一城市办公(图9)。“4·12”反革命政变和“7·15”反革命政变后,中共被迫转入地下,著名的“八七会议”在三教街41号怡和房子中段召开,成为中国革命历史上的重大转折点。

该街区同样也属于普通居民。汉口文化本身具有“市民化”倾向,黎黄陂路一带也是重要的住宅区,街区承载着普通居民的生活记忆。除了有形的历史建筑外,大量非物质文化遗产同样值得关注。该街区所属的现江岸区拥有较多的各级非物质文化遗产,经过梳理,与街区相关的共有13项,其中传统戏曲有楚剧、汉剧、杖头木偶戏等;与日常生活紧密相关的传统手工技艺有荣宝斋书画装裱、武汉煨汤技艺、长生堂美发造型技艺、老通城豆皮制作技艺、五芳斋汤圆制作技艺等;传统医药有张介安中医儿科诊疗方法、彭银亭中药炮制技术等5项。

汉口的茶园、戏园是楚剧等地方戏剧产生发展的沃土,租界较早允许楚剧前身黄孝花鼓戏的演出,而当时的华界当局是禁止的。该街区有多家重要茶园戏馆,如,兰陵路口洞庭街76号原为环球大戏院(后发展为光明大戏院、中南剧场),兼演电影和戏曲,票房火爆,影响较大。临近的法租界及其外围茶园、戏馆、剧院更为集中,如丹桂茶园、玉壶春戏园、共和升平楼、大舞台、天声剧院等[14-15]。而煨汤、豆皮、汤圆等传统手工技艺早已融入当地人的日常生活,其主要发展与传承地也都距离该街区不远。传统医药类多为武汉市中医院申报,该医院位于街区内万国医院旧址,而街区内还有高氏医院、赞育药房、中华医学会武汉分会等历史建筑,历史上这里本身就是重要的医疗区。可以说,该区域非物质文化遗产丰富,且与街区建筑、文化历史高度契合,有利于融合展示全面立体的城市文化和居民生活。

由上述分析可见:通过挖掘梳理,可以从世界、全国和本街区的“全视角”全面认识黎黄陂路街区,认识到它与俄国的密切联系、对中国革命的重要影响以及充满生活气息的地域特色。相关的历史事件、地点和非物质文化遗产可以有效地串联起建筑单体与街区空间格局、社会文化与生活记忆,从而讲述鲜活动人的故事。

4 展示体系构建

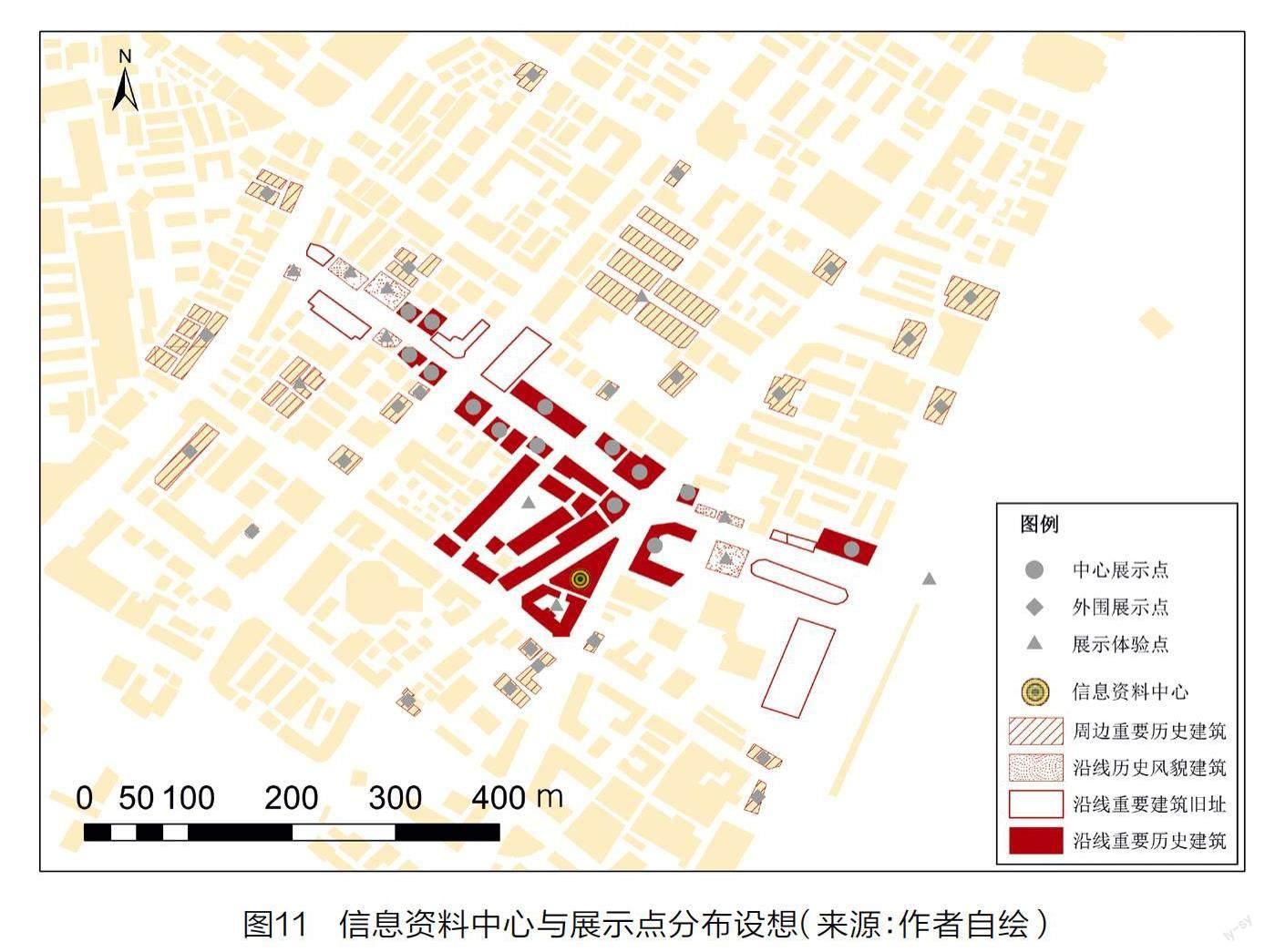

挪威博物馆学家约翰·杰斯特龙提出:信息资料中心(documentation center)和生态博物馆要素或文化展示點(ecomuseum elements or cultural sites)是生态博物馆的基本模式。结合前文的讨论,黎黄陂路可以借鉴相关模式,构建起一个从信息资料中心→四大主题(4条线路)→若干展示点的3级展示体系,其中展示主题(线路)是承上启下的关键(图10、图11)。

可以基于对展品和展示内涵的全貌梳理,遵循“整体性”“原真性”,在富有特色、充满记忆的街区空间内,科学规划、灵活展示各类遗产资源。如优秀历史建筑巴公房子位于街区中心位置,且体量较大,建筑空间形式多样,建筑本身又具有深厚的历史文化内涵,较为适合作为信息资料中心。中心可以通过加强社区档案建设,搜集史料与实物,运用传统展示手段,建立综合性展示场所,集中保存和展示街区各类文化遗存。街区沿线的文保单位和优秀历史建筑可以作为展示点,沿线风貌建筑和部分公共空间可以作为非遗展示和体验点,展示点着重打造与街巷肌理相结合的户外展示和非物质文化遗产的“演绎”。

借鉴博物馆展览的主题设置,基于前文梳理,可以在黎黄陂路设置“东方茶港、租界风云、伟大转折、庸常岁月”四大展示内容主题。

“东方茶港”主题主要展示俄租界和茶叶贸易史,展现汉口作为万里茶道重要枢纽的历史地位,还原茶叶贸易的历史场景。展示的建筑点包括华俄道胜银行、俄国巡捕房、俄国总会、李凡洛夫公馆、新泰大楼、顺丰茶栈等17处,着重阐释建筑点之间的关系,以及它们在茶叶贸易中发挥的作用。可以重点介绍顺丰、新泰等砖茶厂,还可以将俄国皇储的访问等历史事件穿插其中,提升故事性和吸引力。这一主题重点向观众阐释万里茶道在欧亚文明交流中的历史价值及该街区在其中的重要地位。

“租界风云”主题主要介绍租界历史,展示租界从设立、发展到收回的历程以及国内外环境,还原租界内部的管理运行。展示的建筑点包括基督教信义公所大楼、美国海军青年会、俄租界工部局旧址、万国医院旧址等24处。将建筑在租界运行发展中的作用作为阐释重点,可以突出介绍有代表性的重点建筑单体,系统介绍街区空间格局和街巷名称变化,讲述建筑背后的故事。这一主题重点展示近代西方列强对汉口的侵略,客观介绍租界在促进城市近代化等方面的事实, 这一主题重点对观众进行爱国主义教育。

“伟大转折”主题主要介绍街区的革命史,以“八七会议”为中心,还原这一伟大转折的历史情景。展示的建筑点包括八七会址、中共中央机关旧址、日伪放送局等7处。可以介绍1927年前后中国共产党在武汉的相关机构及共产党人的革命活动,以共进会、日伪放送局等建筑点为线索,整体勾勒出近代中国从辛亥革命到第一次国内革命战争再到抗日战争的历史轮廓。这一主题重点对观众进行革命红色教育。

“庸常岁月”主题主要介绍街区及周边的日常生活和记忆,展示近代以来街区百姓的居住空间、衣食风俗等内容。展示建筑点包括珞珈山街住宅、高氏医院、周苍柏公馆、同兴里等14处。可以还原街区的历史时空,介绍街区在日常生活、医疗等方面的特色,展示里分建筑的空间特点。这一主题重点向观众展示鲜活的城市文化,引导街区居民保护传承街区文化。

最后,可整体完善标示标牌和解说体系,并结合移动互联网和3R等数字技术,开展“数实结合”的全面展示,打造主题式、探索式、定制式、参与式展示空间,引导居民和游客在历史现场“时空穿越”。而相关里分建筑群则作为日常生活展示体验点,在面向观众的同时面对社区居民,挖掘和展示街区生产生活方式、传统节俗等,可利用里分内的公共空间开展活态展示体验,鼓励居民积极参与。

5 结束语

经过系统梳理和研究,不仅能完整准确地把握街区特点和文化价值内涵、全面深入阐释历史建筑的文化价值、凝练出富有特色的主题和故事,而且还能基于研究成果实现全面、动态、有机的展示,有效提升了展示效果。历史文化街区作为“生命体”,既需要传承与延续,也需要更新与发展。如何结合街区实际,在“政府支持、专家指导、居民主导”的多方协作中建立街区可持续发展的长效机制是核心问题,这也是街区完成全面活态展示的任务后,需进一步讨论解决的问题。

作者简介(通信作者):彭蛟(1987—),男,馆员,博士,主要研究方向为文化遗产保护。E-mail:179552826@qq.com.

基金項目:湖北省社科基金一般项目“基于时空还原的城市建筑遗产研究—以汉口为例”(HBSK2022YB462);武汉大学图书馆青年馆员科研引导基金一般项目(2022-YB-03)

参考文献

张飏.历史文化街区保护整治实施模式探讨[J].世界建筑,2022,43(12):73-77.

贝拉·迪克斯.被展示的文化:当代“可参观性”的生产[M].冯悦,译.北京:北京大学出版社,2012:124.

钱亚妍.谈塑造城市历史街区文化的“活性”:以天津五大道历史街区为例[J].现代城市研究,2012,27(10):20-26.

梁保尔,潘植强.基于旅游数字足迹的目的地关注度与共现效应研究:以上海历史街区为例[J].旅游学刊,2015,30(7):80-90.

韩忠,何馨.新博物馆理论下历史文化街区保护与利用研究:以武汉市街头博物馆为例[C]//中国城市规划学会.城市时代,协同规划:2013中国城市规划年会论文集(11-文化遗产保护与城市更新).青岛:青岛出版社,2013:2-11.

王晓芳,冯俊强,李雷霞,等.街头博物馆:历史建筑旅游开发的新模式:以武汉市黎黄陂路为例[J].旅游研究,2013,5(3):48-51,65.

阮仪三.城市遗产保护论[M].上海:上海科学技术出版社,2005:23.

ICOMOS.Charter on the interpretation and presentation of cultural heritage sites[EB/OL].(2008-10-04)[2023-08-07].https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/interpretation_cn.pdf.

刘乃芳.城市叙事空间理论及其方法研究[D].长沙:中南大学,2014:23.

曾诗晴,谢彦君,史艳荣.时光轴里的旅游体验:历史文化街区日常生活的集体记忆表征及景观化凝视[J].旅游学刊,2021,36(2):70-79.

周荣亚.武汉指南·第二编[M].汉口:新中华日报社,1933:32-36.

武汉历史地图集编纂委员会.武汉历史地图集[M].北京:中国地图出版社,1998:49.

冯天瑜,陈勇.国际视野下的影像大武汉(1838—1938)[M].北京:人民出版社,2017:34,65.

汉口商业一览编辑处.汉口商业一览[M].武汉:汉口善益书局,1926:272.

袁继成.汉口租界志[M].武汉:武汉出版社,2003:335-339.