环境控制方法在日本石质文物保护的应用研究

杜之岩 高妻洋成 王金华

摘 要:日本石质文物科学保护起步较早,但随着时间的推移,部分早期保护、修复、处理过的石质文物又出现了凝结水、可溶盐析出严重等新的问题。对此,日本科研工作者提出了在阐明石质文物病害成因基础上,通过控制其保存环境,以延缓、抑制病害发生,并取得了一定的成果与经验。其中,文章所介绍的日田市Garandoya古坟保护设施设计与大分市元町石佛保护建筑改造,是具有代表性且取得良好效果的研究案例,其相关研究成果与经验可为我国石质文物预防性保护研究工作提供有价值的参考。

关键词: 石质文物;环境控制;劣化机理;预防性保护

中图分类号:K85 文献标志码:A

DOI:10.19490/j.cnki.issn2096-698X.2023.05.042-048

Abstract: The scientific conservation of stone cultural heritage in Japan started relatively early. As time went on, some of the stone cultural heritage which have been conserved, repaired, and treated in the early stage developed new problems, such as condensation water and precipitation of soluble salts. To solve these problems, Japanese researchers proposed that based on determination of the deterioration mechanism of stone cultural heritage, the deterioration could be slowed down and inhibited by controlling their preservation environment, and have achieved certain progresses and experiences. Amongst which, the design of protection facility for the decorated ancient tombs in Hita City, and improvement of the shelter for the buddha statue carved onto a cliff at Motomachi in Oita City, as introduced in this article, are representative research cases that have achieved positive results. Such relevant research results and experiences can provide valuable references for preventive conservation research of stone cultural heritages in our country.

Keywords: stone cultural heritage;environment control;deterioration mechanism;preventive conservation

石質文物在我国文化遗产中占有十分重要的地位,具有极高的历史与艺术价值。特别是以石窟寺为代表的不可移动石质文物,是我国灿烂文明的集中体现,也是中华文明同其他古代文明交流互鉴的历史见证。近年来,国家高度重视文化遗产的保护与利用,我国的文化遗产保护事业迎来了前所未有的发展机遇。与此同时,我国文化遗产保护已经开始从“抢救性保护”向“抢救性”与“预防性”保护并重转变。当前我国石质文物保护方法也需要进行相应革新。

迄今为止,石质文物保护方法主要以欧美国家为中心发展,但我国与欧美在石质文物的种类、材质等方面均有不同,一些在欧美行之有效的保护方法直接套用在我国遗产保护工作中常出现不适用的情况①。而东亚地区同属汉字文化圈,各国在历史、文化、环境的相似之处,使得我们在石质文物保护中存在许多共通问题亟待解决,特别是石窟寺等露天保存的石质文物保护的相关问题。

日本是东亚各国中最早开始文化遗产科学保护的国家,但随着时间的推移,部分早期保护、修复、处理过的石质文物又面临了新的问题。对此,日本科研工作者提出了新方法并取得了一定的效果与经验。本文通过2处案例介绍环境控制方法在日本石质文物保护中的应用,其相关研究成果与经验可为我国石质文物预防性保护研究工作提供有价值的参考。

1 日本石质文物保护研究工作发展简述与目前面临的问题

日本在文物科学保护领域起步较早,从20世纪60年代起,伴随经济发展与土地开发,日本全国范围内遗址发掘调查数量激增,出土文物的保存处理工作成为当务之急。出土文物保护相关的保存科学处理方法从欧美引进后,经过短暂适应性研发便开始实际应用,主要包括伴随平城京发掘调查出土的饱水木简、金属器的保护工作。借助出土文物保护的相关经验,从20世纪60年代中后期起,日本开始对石质文物进行科学保护工作:1964年针对奈良县般若寺十三重石塔②第一层轴石出现的表面剥落问题实施的防脱落加固处理,是日本首次采用合成树脂类材料对石质文物进行的科学保护工程。此后至20世纪70年代中期,日本对奈良县於美阿志神社石塔、木县大谷寺石佛、群马县不动寺石佛、福井县一乘谷朝仓氏遗迹础石等一批露天石质文物开展了加固保护处理工作,并积累了大量石质文物本体保护与修复技术与经验。有了上述保护技术与经验支撑,从20世纪80年代中期开始,日本对国宝大分县臼杵磨崖佛、国史迹大分县元町石佛等摩崖造像类大型石质文物开展了本体修复、治水、排水等大型保护工程[1]。这一时期可以被认为是日本石质文物保护的“抢救性保护”时期。

进入2000年后,在原址保护的高松古坟壁画由于雨水渗入与霉菌繁殖茂盛,导致壁画出现显著劣化的问题,引起社会广泛关注。为了对壁画进行保护,经过长时间讨论与研究,专家们选择对高松石室解体,分成16个大型石块,将壁画连同石块一同搬迁至保护设施内进行保存[2]。高松石室解体工程从计划到实施历时数年,虽在多学科专家的帮助下顺利完成,但大家也逐渐意识到:某些考虑不周的保护干预可能导致文物后期出现严重的次生病害。几乎在同一时期,20世纪70年代进行过大型治水排水工程的大分县臼杵磨崖佛、大分县元町石佛均出现了不同程度的水溶盐析出,即盐害问题。如何解决早年石质文物保护修复后出现的次生问题成了日本专家面临的难题。

为解决上述问题,日本石质文物保护工作者结合以往的保护经验,开始重新重视石质文物劣化机理研究与保存环境研究,即在阐明石质文物出现病害成因的基础上,通过控制其保存环境,以延缓、抑制病害发生,并做了大量探索性研究尝试[3-8]。其中,日本日田市Garandoya古坟保护设施设计与大分市元町石佛保护建筑改造,是极具有代表性且取得良好效果的研究案例。

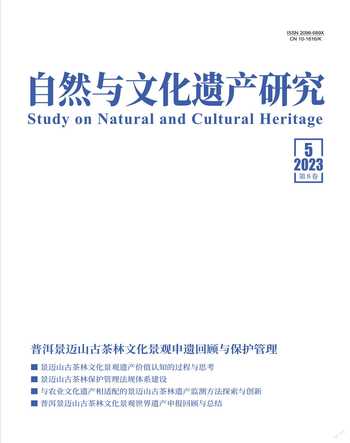

2 Garandoya古坟1号坟保护设施设计

Garandoya古坟1号坟位于日本九州岛大分县日田市,是一座建于6世纪的装饰古坟③,如图1(a)所示墓室后壁留有颜料绘制的红色与绿色图案。1993年古坟被指定为日本“国史迹”。据传在1913年前后日田市至留久米市铁道修建时,1号坟的封土被盗[9]11-13,此后构成古坟的石质墓室的大部分处于长期外露在地面、直接经受日晒雨淋、缺乏保护的状态(图1(b))。随着20世纪中期九州多处装饰古坟被指定为“国史迹”,Garandoya古坟也逐渐得到关注,为防止石质墓室被进一步破坏,自1985年起,当地采用防雨布覆盖的方法对1号坟进行保护(图1(c))。

Garandoya古坟被指定为“国史迹”后,1号坟的具体保护工作被提上日程。前文提到,2000年左右高松古坟由于调查与渗水,导致微生物大量繁殖使壁画出现劣化问题,引发广泛关注,所以1号坟在保护方案制订之前首先进行了大量的现场调查。

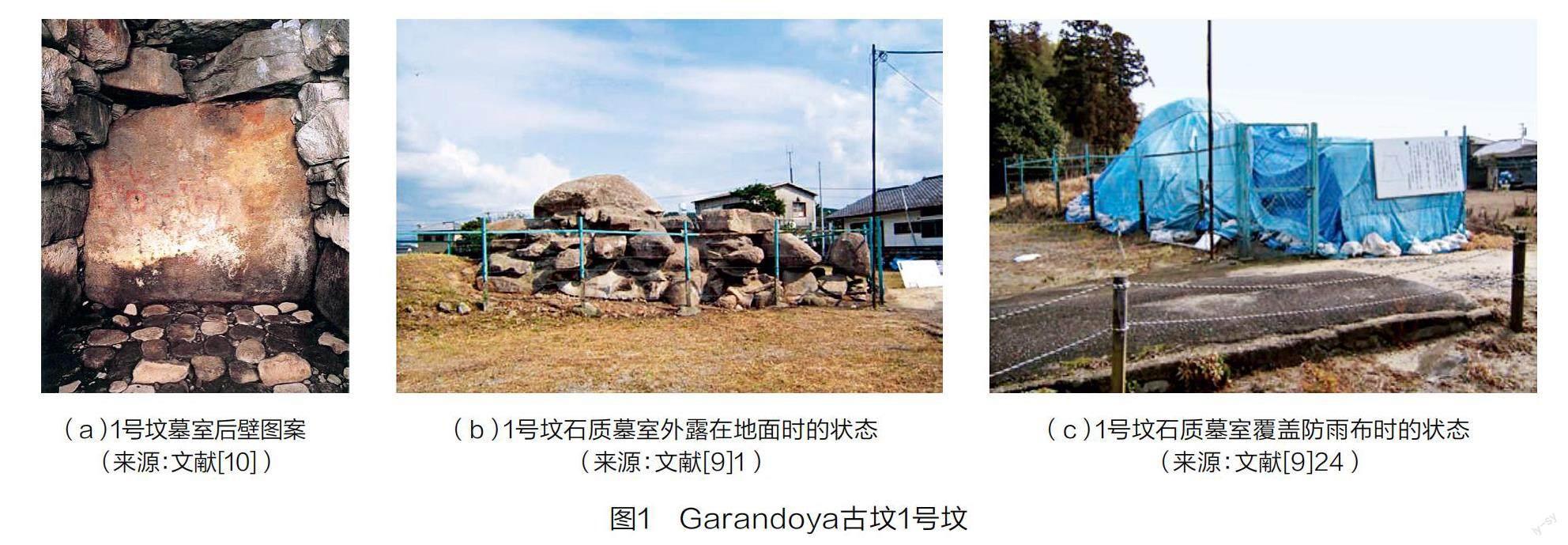

调查结果显示:防雨布的保护程度十分有限,构成墓室的岩石劣化状态日益严重,墓室内墙壁经常有凝结水出现,且内壁多处出现表层剥落(图2)。此外,墓室内墙壁多处出现白色析出物,某些直接析出在颜料图案上,威胁着图案的长期保存。通过进一步研究[10]49-61发现,构成墓室的岩石本身板状节理发达,具有易生成层状剥落的性质;同时,岩石内部还存在微小裂缝,凝结水频繁出现,即干湿循环作用下助长了裂缝的发展,进而形成空鼓并最终剥落。墓室内壁析出的白色晶体经X射线衍射分析确认为二水合硫酸钙,即石膏。而硫酸钙只有在接近饱和的高湿度环境中才会在岩石表面析出,也就是说墓室内部的高湿环境会促进硫酸钙的析出,甚至对石壁上的彩色图案构成危害。

结合现场调查与研究結果,保护工作者提出了增设保护设施对1号坟进行整体保护的方案,并对保护设施进行了如下设计:①通过为1号坟增设保护设施,在挡雨的同时使周围土壤的含水率降低,减缓水汽向墓室内蒸发;②让石质墓室在保护设施内暴露出来,使得室外空气、保护设施内空气与墓室内空气可以流通循环,有效控制并降低墓室内的空气湿度;③保护设施的添加使得夜间散热问题缓解,抑制冬季墓室上部岩石温度下降,进而减少凝结水出现频率。简而言之,保护设施除了为1号坟遮风挡雨、减缓外露石质墓室风化速度外,还需满足减缓墓室内壁结露频率、降低墓室内空气湿度的要求。

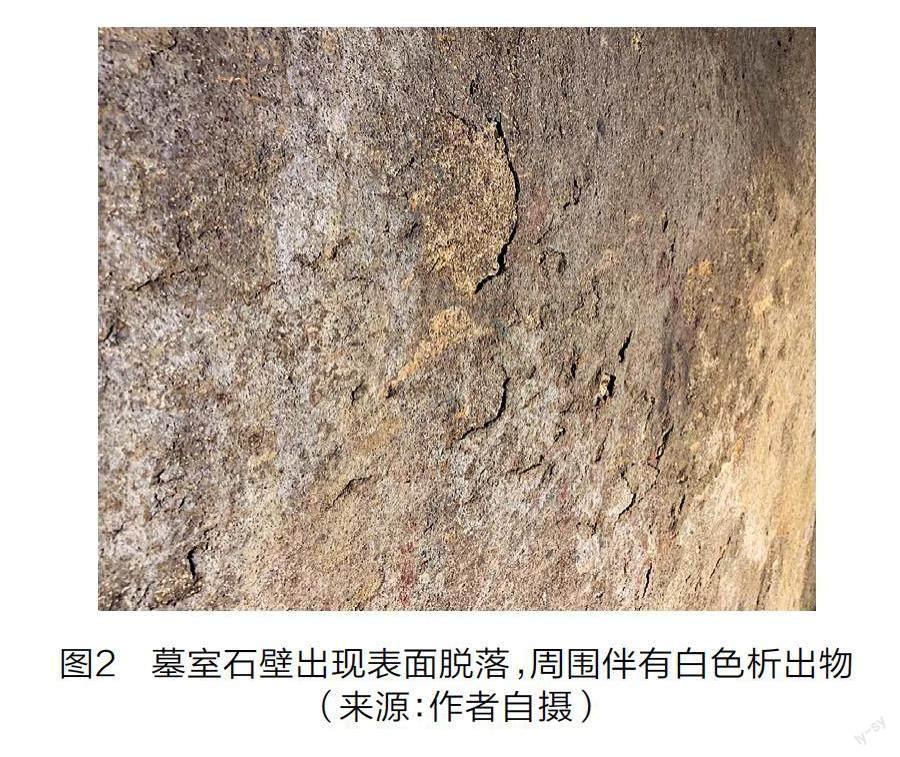

在提出保护方案后,保护工作者并未急于对保护设施进行施工,而是先利用数值模拟的方法对保护设施增加前后的墓室内环境进行了模拟研究[9]20-33。通过结合1号坟周边环境、墓室内部环境、墓室壁温的监测数据以及对1号坟周边土壤水热运移特性研究结果,首先对1号坟在仅有防雨布保护情况下,墓室内部温湿度环境与结露情况进行数值模拟。结合现场监测调查数据对数值模型进行多次改良,使其计算结果与监测调查结果吻合。然后用改良后的数值模型,模拟保护设施建成后的墓室内部温湿度环境与结露情况。模拟结果显示,保护设施建成后会有效避免墓室内结露情况。基于数值模拟研究结果,保护工作者搭建了一座临时保护棚(图3),对保护效果进行验证。临时保护棚搭建后,调查监测数据表明:墓室壁面温度全年基本维持在露点温度以上,使凝结水得到了有效控制。

Garandoya古坟1号坟保护设施,在数值模拟研究结果有效、试用临时保护棚验证效果后,才开始进行修建。建成后的保护设施如图4所示,其结构为混凝土拱形,结构外侧有草皮覆盖。设施内,石质墓室直接暴露出来,墓室周边一定范围内的土壤也没有覆盖,有助于减少地面以下土壤内水汽向墓室方向的移动。此外,保护工作者结合保护设施建造前后持续调查与监测研究结果,对建成后的保护设施提出了环境方案[11]:在春、秋、冬季外部环境湿度较低时,使保护设施与外部环境保持通风换气,同时在墓室与甬道设置排风扇向外部进行排风换气,以保持墓室内干燥;在夏季时,由于九州地区夏季高温高湿,所以停止保护设施换气,并通过除湿机进行设施内部除湿;到夏季后段,为避免墓室内壁结露,通过增设电热油汀对墓室内壁进行加热,使壁面温度保持在露点以上。

持续调查与监测结果表明:保护设施建成后配合环境控制方案,Garandoya古坟1号坟石质墓室内湿度得到有效控制,再无结露情况发生。此外,1号坟得到有效保护的同时,在环境适宜时还会对一般公众进行开放,使文物得到了有效利用[12]。

3 元町石佛保护建筑改造

元町石佛位于日本九州岛大分县大分市,建于11世纪,是雕刻在阿苏凝灰岩体上的3尊摩崖造像,分别为中间主尊药师如来造像(图5)、右侧多闻天王造像与左侧不动明王造像,1934年元町石佛被指定为日本“国史迹”。自1931年起,元町石佛的保护建筑的大致形貌没有发生改变[13]1-3。

前文提到,从20世纪80年代中期开始,日本对多处大型石质文物开展了本体修复、治水、排水等大型保护工程。其中,据记载元町石佛从1979年起便开始了治水工程,但当时施工位置目前已无法找到;1988年在石佛背部山体中的水源方向修建了排水管道(图6);1990年,在图6所示石佛下方位置挖掘了一排集水钻孔(图中褐色斜线),使各钻孔中流出的水可流入修建在保护建筑前方的集水井内[13]8-10。

治水工程前,在冬季石佛膝盖附近会有白色可溶盐析出物出现;治水工程后,冬季可溶盐析出仍然严重。治水后的相关调查报告显示,石佛周围地下水中存在包括硫酸根阴离子的高浓度盐离子,并检测出了部分析出物为硫酸钠[14]。随着时间的推移,元町石佛水溶盐析出即盐害问题逐渐得到关注,并于2011年成立了“大分元町石佛调查委员会”,对石佛进行系统调查[13]84-101。调查结果显示:针对盐害问题,相关保护人员虽通过贴和纸的方法对石佛进行脱盐处理,但大佛盐害问题并未得到大幅度缓解,水溶盐随季节变化析出问题依然十分严重(图7)。通过现场调查取样,经X射线衍射分析发现:在石佛膝部附近的白色析出物为硫酸钠[14]1169。大量前期研究表明,硫酸钠对石质文物具有很强的破坏性[15-17],其中,环境温湿度的变化会导致硫酸钠在溶解状态、十水芒硝态、无水芒硝态之间反复变化,随着不同状态变化,其体积变化所产生的压力变化对石质文物威胁极大。

元町石佛保护建筑内部环境监测数据显示,在冬季保护建筑内的温湿度环境会引发硫酸钠出现相态变化:如图8所示,图中横轴为气温、纵轴为相对湿度,图中绿色实线把图分为3块温湿度区域,在不同温湿度区域内硫酸钠的稳定相态会发生变化;以2015年

1月冬季监测数据(蓝色点状线)为例,无论是石佛保护建筑内上部(左侧)或下部(右侧),其温湿度变化均会造成硫酸钠出现十水芒硝态与无水芒硝态间的反复变化。对已经检测出硫酸钠存在的元町石佛来说,这样的温湿度保存条件是十分危险的。

结合现场调查与环境监测结果,石佛调查委员会建议:应改善石佛现有保存环境,并且提出改善环境的目的是希望减少硫酸钠析出量,或即使有十水芒硝析出,也需要阻止其发生相变成为无水芒硝。换句话说,有必要对冬季保护建筑内部的气温与相对湿度进行控制。

在通过现场监测与数值模拟研究[18]证明提高建筑密封性可以有效控制冬季保护建筑内空气温湿度变化幅度后,保护工作者对元町石佛保护建筑进行了改造:包括采取保持建筑入口通常保持关闭并增加关门传感器,将进门口后玻璃幕墙改成木板,改建筑四周的单层窗为双层窗,并适当增设隔热板材等措施。改造后的保护建筑密封性与保温性显著提升,从图8中2017年1月的监测数据 (褐色点状线)可以看出,改造后保护建筑内冬季上部与下部的空气温湿度较改造前均有明显提升,且保持在十水芒硝安定区,即硫酸钠不会在该环境中出现相变。此后持续监测数据也显示,改造后保护建筑内的空气温湿度均保持在硫酸钠不易产生相变的区域[19]20-30。

通過大量前期调查、监测与室内研究,经过数值模拟研究验证,最后用比较简单的方式对元町石佛保护建筑进行的改造工程,取得了良好的效果。

4 结束语

本文通过2个具体案例,介绍了日本石质文物保护工作者在面对早期干预与保护过的石质文物面临结露、可溶盐析出等新次生问题时,通过大量现场调查、环境监测、室内实验与数值模拟研究等前期调查研究,在阐明石质文物劣化机理的前提下,利用环境控制方法对石质文物进行保护,并取得了良好的效果。我国石质文物保护在过往“抢救性保护”时期同样实施了众多大型保护工程,在保护原则转变到“抢救性”与“预防性”保护并重的现在,日本的相关经验与方法值得我国石质保护工作者参考。

当然,环境控制方法也有其局限性:例如元町石佛保存环境湿度升高会带来微生物病害增加的危险;抑制可溶盐析出时,如果不同时进行脱盐,仍然无法避免盐害的威胁等。如何抑制微生物出现等石质文物风化机理研究,如何选用有效脱盐等保护材料研究,以及与其相关的基础性研究是包括我国在内的国际石质文物科研工作者在未来需要探讨的课题。

作者简介:杜之岩(1987—),男,博士后,主要研究方向为土遗址与石质文物科学保护。Email:duzhiyan@fudan.edu.cn.

通信作者:王金华(1964—),男,二级教授,本科,主要研究方向为土遗址与石质文物科学保护。Email:jinhuawang@fudan.edu.cn.

基金项目:国家重点研发计划项目(2021YFC1523400);重庆市自然科学资金面上项目(cstc2021jcyj-msxmX0903);山西省文物局文物保护科技项目(208141400237)

① 例如,欧美不可移动石质文物多以教堂等建筑为主,使用疏水材料对文物表面进行防水保护处理的效果良好;但相同方法却不适用在我国石窟寺等大量与山体相接的石质文物上,甚至会引发表层脱落等严重后果。

② 般若寺十三重石塔建于13世纪,是日本重要文化财,石塔由我国石匠用产自宁波的梅园石雕刻而成,见证了古代中日文化交流。

③ 与壁画古坟不同,装饰古坟中的“装饰”不采用灰层而是由颜料直接绘制于墓室内壁,以图腾形状居多。

参考文献

澤田正昭.石造文化財保存処理の現状と課題[R].山形:東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター,2017:8-14.

肥塚隆保,高妻洋成,降幡順子.高松塚古墳石室解体[R].奈良:独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所,2008:32-33.

李永輝,小椋大輔,鉾井修一,等.高松塚古墳の発掘前後の石室内温湿度環境変化と応急保存対策の効果の解析[J].日本建築学会環境系論文集,2010,75(658):1041-1050.

森井順之.屋外石造文化財の環境計測および環境制御[J].マテリアルライフ学会誌,2011,23(2):67-71.

小椋大輔,鉾井修一,高橋公一,等.闘鶏山古墳の石槨内部発掘調査時の空調制御方法に関する研究[J].保存科学,2011,50:23-33.

脇谷草一郎,高妻洋成.史跡ガランドヤ古墳の保存に関する研究-石室保護施設の設置による結露性状変化の検討[R].奈良:独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所,2013:72-73.

高取伸光,小椋大輔,脇谷草一郎,等.覆屋内温湿度変動が磨崖仏の塩類風化に及ぼす影響の数値解析-元町石仏の保存に関する研究 その1[J].日本建築學会環境系論文集,2017,82(733):215-225.

KIRIYAMA K,WAKIYA S,TAKATORI N,et al.Environmental control for mitigating salt deterioration by sodium sulfate on Motomachi Stone Buddha in Oita prefecture,Japan[C]//STEFFEN L.Proceedings of SWBSS 2017.Potsdam,Germany:Fachhochschule Potsdam:2017:118-124

日田市教育庁文化財保護課.史跡ガランドヤ古墳保存整備事業報告書:1号墳の保存整備報告[M].日田:日田市教育委員会,2017:1-33.

日田市教育庁文化財保護課.史跡ガランドヤ古墳 : 史跡ガランドヤ古墳の保存整備に伴う調査報告書[M].日田:日田市教育委員会,2010:49-61.

脇谷草一郎,杜之岩.遺跡保存施設の環境設計[J].月刊考古学ジャーナル/考古学ジャーナル編集委員会編,2020(736):10-14.

日田市政府网站.ガランドヤ古墳公園[EB/OL].(2022-11-01)[2023-03-09].https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/kyoikucho/bunkazaihogoka/maizobunkazai/garandoyakofun/13462.html.

大分市教育委員会.国指定史跡大分元町石仏:保存整備事業報告書[M].大分:大分市教育委員会,2016:1-25,84-101.

KIRIYAMA K,WAKIYA S,TAKATORI N,et al.The current state and factors of salt deterioration of the buddha statue carved onto a cliff at motomachi in oita prefecture of japan[C]//HUGHES J J. and Howind T.Proceeding of 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone.Paisley,Scotland:University of West Scotland,2016:1163-1170.

RODRIGUEZ‐NAVARRO C,DOEHNE E.Salt weathering:influence of evaporation rate, supersaturation and crystallization pattern[J].Earth Surface Processes and Landforms:The Journal of the British Geomorphological Research Group,1999,24(3):191-209.

DOEHNE E.Salt weathering:a selective review[J].Geological Society,2002,205(1):51-64.

FLATT R J.Salt damage in porous materials:how high supersaturations are generated[J].Journal of Crystal Growth,2002,242(3-4):435-454.

高取伸光,小椋大輔,脇谷草一郎,等.覆屋の改修が石仏の塩類風化に与える影響の熱水分移動解析による評価-元町石仏の保存に関する研究 その2[J].日本建築学会環境系論文集,2020,85(768):137-147.

大分市教育委員会.国指定史跡大分元町石仏:保存整備事業報告書Ⅱ[M].大分:大分市教育委員会,2019:20-30,84.