黄土沟谷区高填方路基沉降特性及影响因素研究

徐益山, 庄前兵, 徐鹏飞, 冯 浩, 杜耀辉, 张舒涛, 蒋再敏

(1.中交一公局集团有限公司, 北京 100024; 2.兰州交通大学, 兰州 730070)

随着交通强国战略的深入实施,我国公路建设规模巨大,截至2022年底,我国高速公路总里程达到了17.7万km,居世界首位。在高速公路运营过程中,高填方路基的病害问题[1-2]较为突出,尤其在我国西北地区,黄土分布面积广,且因其湿陷性,在填筑高度较大的路基工程中都会出现不均匀沉降[3-7]的问题,而高填方路基沉降主要发生在填筑阶段[8],致使路面开裂、变形或塌陷[9],易产生“跳车”现象,影响行车安全。

目前,国内外学者对高填方路基的沉降变形及其影响因素展开了大量的研究。曹杰等[10]针对“V”形沟谷高填方地基进行了离心模型试验,发现沉降主要发生在施工期,且半年内的工后沉降较快;朱才辉等[11]分析了填土高度、填土速率、地基综合压实度、时间等因素对高填方工后沉降的影响,提出了基于应变速率的工后沉降递推分析法;段士超[12]分析了黄土高填方路基沉降变形规律和影响黄土高填方路基沉降变形的因素,并建立了黄土高填方路基沉降预测模型;夏英志等[13]就不同填方高度、不同路基土压实度和不同填筑材料对高填方路堤差异沉降特性进行了研究;葛苗苗等[14]将FEM数值计算与分层迭代反演方法结合,对黄土高填方路基的工后沉降进行了反演预测,得出原地基和填方厚度的不均匀是地表差异沉降的主要原因;K.Raja等[15]在GIS中实现了路基强度和其沉降特性的空间分布,并得到了路基在湿度波动下强度和沉降特性之间的关系。

黄土沟谷地带中的高填方路基因其地形特殊、施工不确定因素复杂多变,且路基处理的效果直接关系着工程质量和后期运营成本,而相关工程可借鉴的先例较少,缺乏一定的针对性和指导性。因此,本文依托通渭至定西高速公路(简称通定高速)ZK61+880~ZK61+960高填方路基段,通过室内土工试验得到现场原状土样的物理力学参数,采用数值仿真方法,研究黄土沟谷区高填方路基的沉降变形规律及其影响因素,以期解决黄土沟谷区高填方路基不均匀沉降的问题。

1 工程背景

1.1 工程概况

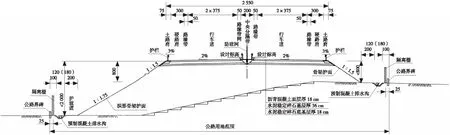

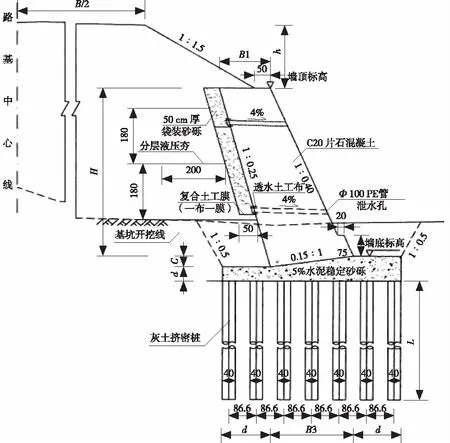

通定高速ZK61+880~ZK61+960段为高填路基段,其中ZK61+900处最大填筑高度为27.7 m,路堤采用折线形边坡,边坡高度在8 m以内时,边坡比为1∶1.5;边坡高度超过8 m时,边坡比为1∶1.75。整体式路基全幅宽25.5 m,其横断面组成如图1所示。同时,为增加高填方路堤稳定性,在该段左侧填方坡脚处设置C20片石混凝土挡墙,如图2所示,挡土墙顶部以上坡面采用预制拱形骨架防护,路基右侧边坡坡面充分利用旧路防护。

单位:cm

单位:cm

1.2 地质条件

根据地质勘察资料,K61+880~K61+960段位于黄土丘陵区,属“V”型黄土沟谷区,地势起伏大,区段内湿陷性黄土分布广泛,场地湿陷性等级为Ⅲ级,为自重型湿陷型黄土,厚度为3 m~15 m。高填路基地层岩性为填筑土、晚更新统冲洪积黄土状土,呈黄褐色,土质较均匀,稍湿,稍密-中密,小孔隙发育。经勘探,路基基底地层为黄土状土,地基稳定性较好,上部粉质粘土层具有软塑性,厚度约3 m~6 m,强度低且含水量大,基底需采取相应的处理措施来加强排水。地基土由上到下可分为3层:第1层为Q4人工填土,第2层为Q4粉质粘土,第3层为Q3黄土状土。地质横断面如图3所示。

图3 工程地质横断面

2 室内土工试验

不同黄土地区因受自然环境及气候的影响,土质有所差异,为能准确了解拟建路段土质的物理力学性质,方便后续的数值模拟分析,取现场填土层土样,按照《公路土工试验规程》(JTG 3430—2020)进行含水率试验、液塑限联合测定、轻型击实试验、固结试验、三轴试验。

2.1 含水率试验

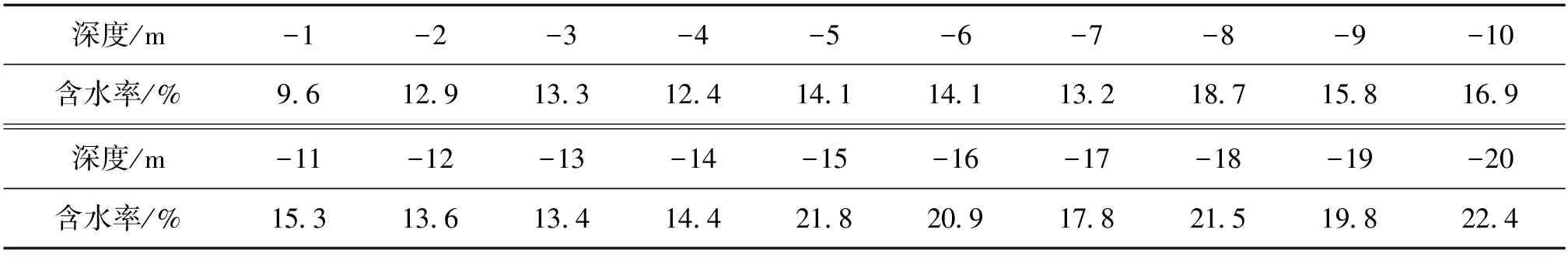

以路堤表面为基准面,沿填土深度方向向下20 m且每隔1 m依次分层取样,测得土样的含水率如表1所示,并以填土深度21 m处作为原状黄土含水率,测得含水率为23.1%。

表1 不同深度土层含水率

2.2 液塑限联合测定

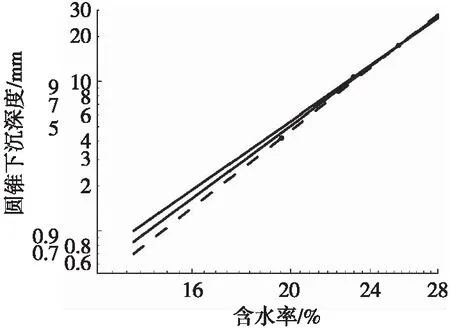

采用联合测定法,通过对比土体抗剪强度和含水率之间的关系,推出圆锥仪锥入深度与含水率之间的关系,从而测得土体的液限和塑限。试验所得液塑限拟合曲线如图4所示,测得该黄土土样液限为28.9%,塑限为16.4%。

图4 圆锥下沉深度与含水率的关系曲线

2.3 轻型击实试验

根据试验资料,测得该地区黄土粒径均小于1 mm,因此,可通过轻型击实试验确定土样的最佳含水率和最大干密度。具体方式为将不同含水率的土样放入击实筒内进行击实,通过被击实土样的含水率和干密度绘制击实曲线,如图5所示。图5表明,由曲线峰值所得到的该土样最优含水率为15.7%,与施工现场中心实验室所测15.5%接近,在该含水率下对应的最大干密度为1.776 g/cm3。

2.4 固结试验

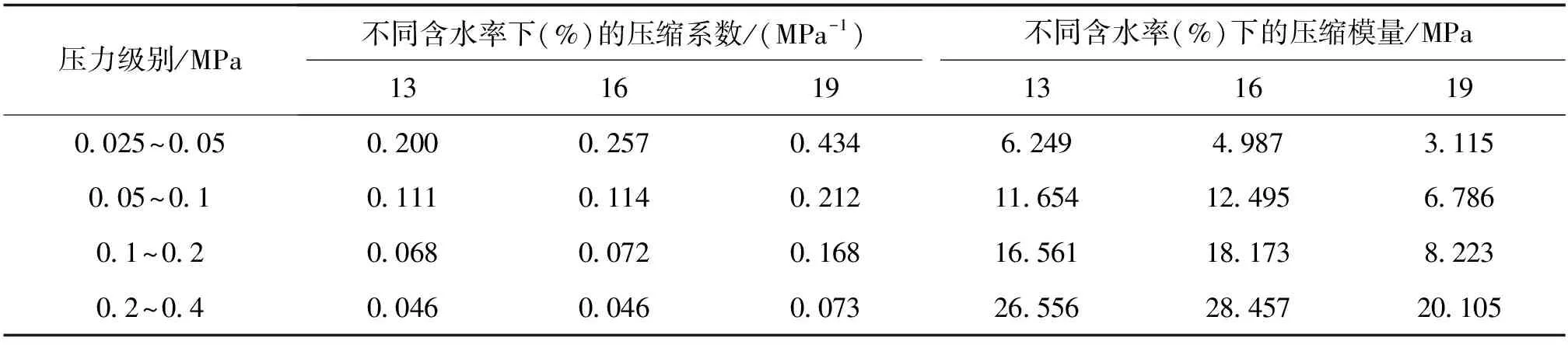

该试验的目的是求出该黄土的压缩模量,为后续研究提供依据。采用WG型单杠杆固结仪,在侧限条件下逐级加载,测定加载后的压缩量,通过计算求出土样在95%压实度下3种不同含水率(13%、16%、19%)的压缩系数α和压缩模量ES,试验结果如表2所示。

表2 不同含水率下土样的压缩系数与压缩模量

2.5 三轴试验

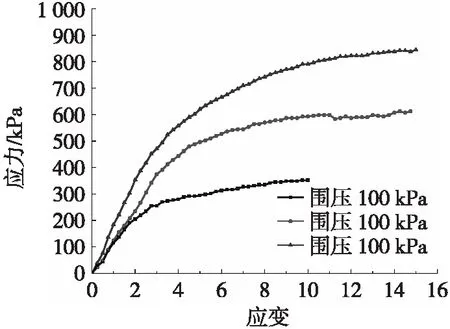

为获取该土样的抗剪强度指标,分别在100 kPa、200 kPa、300 kPa三组围压下进行三轴试验,所得应力应变关系如图6所示。将每组施加的初始围压值作为最小正应力,试样被剪坏时的压力为最大正应力,绘制摩尔应力圆和强度包线,如图7所示,得到该土样的粘聚力c为32.7 kPa,内摩擦角φ为32.0°。

图6 应力应变曲线

图7 摩尔应力圆及抗剪强度包络线

3 路基沉降数值模拟

高填方路基具有施工周期长、沉降时间久、沉降影响因素复杂等特点,为了节约时间成本,根据室内土工试验数据和勘察设计资料,结合定西其他黄土高填工程的土体参数,对填筑高度最大的ZK61+900断面建立有限元分析模型,如图8所示。

所建路堤模型顶面宽12.25 m,填筑土体高28 m。边坡分2组坡度,挡土墙以上24.5 m的边坡坡比为1∶1.75;接2 m的边坡平台后,再往上为坡长13 m、坡比1∶1.5的边坡,最后与路基顶部相接。原始地基宽度20 m,填筑体底部以及原始地基再沿着边坡方向往外延伸10 m,这样可有效减小在高填方路堤模型求解过程中的模型边界效应。因土体结构复杂多变,为简化模型,提高模型计算效率,该高填方路基模型的假定条件如下:1) 假设土体、挡土墙材料各向同性,且质地均匀,土体具有弹塑性体特征,挡土墙材料只具有弹性体特征;2) 路堤只受到重力作用,且重力加速度取9.832 m/s2;3) 不考虑地下水位改变对高填路堤模型的影响;4) 不考虑地表开挖改变原始地应力的情况。

建立模型后,靠山里侧边界条件只设置水平约束,地基底部设置竖向和水平约束,边坡顶面及右侧部分则设定为自由边界。

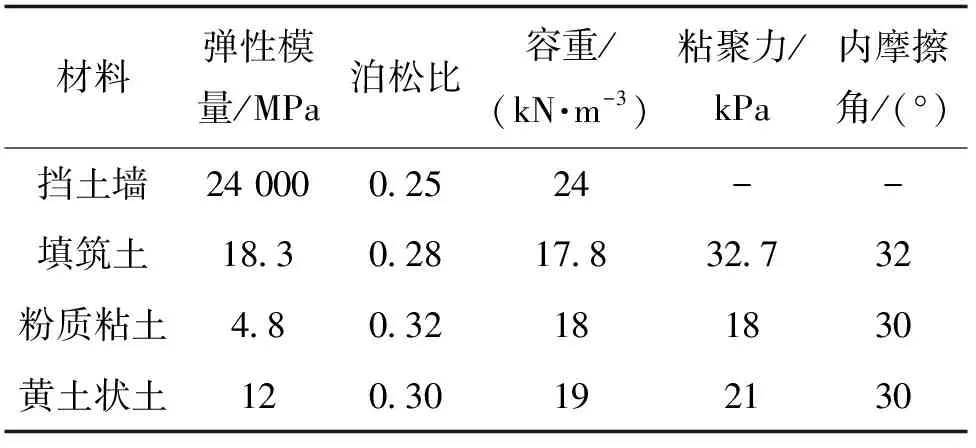

模型按实际高填方路基工程中分层填筑的施工工艺,分为4次填筑,分别对路基填筑过程中的水平位移、竖向位移变化情况进行数值模拟分析。模型材料参数如表3所示。

表3 模型材料参数

3.1 原始地基应力

在原始地基土上分层填筑前,会因土体的自重存在应力分布情况。为了保证模型计算的准确性,在分层填筑前先单独计算地基土体内存在的原始地应力,并将其作为模型初始应力场。但需要注意,初始地应力计算不考虑地表清理开挖情况。为了更好地还原施工现场,对沟谷区的“V”形部分,开挖台阶分层填筑,最后得到高填方路堤原始地应力计算云图,如图9所示。

图9 原始地基应力云图

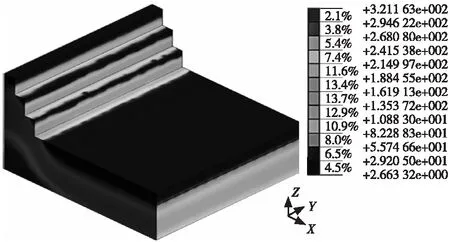

3.2 路堤填筑过程水平位移变化分析

为了分析路基填筑过程中的水平位移变化,模型计算结果取更为直观的水平位移云图,如图10所示。

(a) 路堤填筑1层水平位移云图

由图10可知,路堤最大水平位移量为36.55 mm,填筑前3层时分别在路堤顶面和挡土墙底部逐渐形成了2个水平位移较大的范围,至第4层填筑完成时,在路堤1/3处和挡土墙底部有较大的水平位移。这说明挡土墙能有效减少路堤的水平位移,提高了边坡的稳定性。

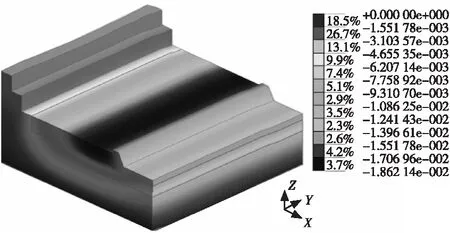

3.3 路堤填筑过程竖向位移变化

分析4种工况下(路基填筑7 m、14 m、21 m、28 m)路堤的沉降变化,计算结果云图如图11所示,得到的每层填土最大沉降值如表4所示。

表4 填土层数及最大沉降量

(a) 路堤填筑1层竖向位移云图

由表4可知,路堤顶面的沉降量随着路堤填筑高度的增加而增加,最大沉降量发生在第4层填筑完成后,为56.54 mm。分析路基填筑过程中最大沉降处与路堤中心线的距离可以发现,随着填筑高度的增加,最大沉降处与对应路堤中心线的距离分别为37.5 m、32.1 m、23.4 m、15.4 m,这表明填筑过程中最大沉降量发生在填土较厚处。

4 高填方路基沉降影响因素分析

4.1 含水率对高填方路基沉降的影响

填土的含水率是高填方路基施工过程中的一个重要影响因素,土体的压缩模量、内摩擦角和粘聚力也会随着含水率的改变而改变。为得到不同含水率的填土随深度变化的沉降规律,绘制关系曲线,如图12所示。

图12 含水率对路堤沉降量的变化曲线

由图12可见,3种不同含水率填土的沉降量均随着填土深度的增加而增加,当填筑土体的含水率为19%时,其最大沉降量为98.0 mm;当含水率为16%时,其最大沉降量为56.54 mm;当含水率为13%时,其最大沉降量为66.9 mm。填土含水率增加到19%时,其最大沉降量变化较大,所以施工现场应保证高填方路堤的含水率在19%以内,最佳含水率为16%。

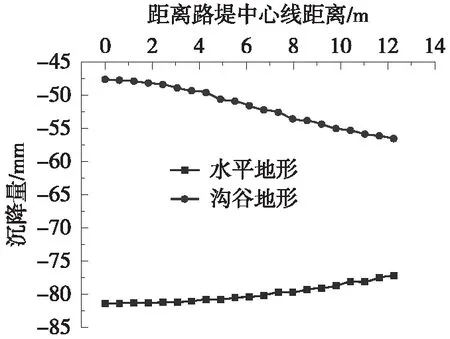

4.2 地形对高填方路基沉降的影响

相较在一般地形上填筑路堤,沟谷区路堤填筑高度大且沉降时间长,沉降变化规律有差异。为此,基于有限元模型计算结果,分析不同地形下路堤填筑时的沉降变化规律,绘制出2种不同地形的高填方路基顶部沉降变化曲线,如图13所示。

图13 地形对路堤沉降量的变化曲线

由图13可见,在平坦地形上的高填方路基顶部沉降量,沿着路堤中心至边坡方向逐渐减小,沉降变化较均匀,沉降差为3.71 mm;而处在沟谷地形的高填方路基,其顶部沉降量变化恰好与处于平坦地形的沉降量变化相反,即路堤顶部沉降量沿路堤中心至边坡方向逐渐增加,沉降变化较大,沉降差为11.03 mm。因此,不同地形对高填方路基的沉降影响较大,尤其是在地势低洼的沟谷地形,实际路基填筑过程中须采取合理的措施控制路堤的不均匀沉降,以免影响公路的后期运营。

4.3 沟谷区填方边坡坡度对高填方路基沉降的影响

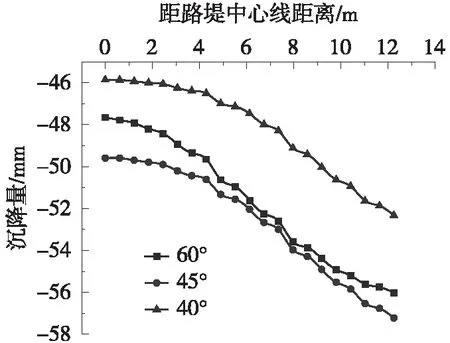

高填方路基边坡坡度对整个路堤的沉降影响也较大,决定着路基的整体稳定性和经济性。为了探究黄土沟谷区高填方路基不同边坡坡度(40°、45°、60°)对路堤沉降的影响程度,基于有限元分析,绘制沟谷区不同边坡坡度下对路堤沉降的影响曲线,如图14所示。

图14 不同边坡坡度下路堤沉降量变化曲线

从图14可见,填方边坡坡度为45°和60°时,路堤的沉降变化基本一致,两者沉降差都比较大,分别为8.26 mm、7.62 mm;边坡坡度为40°的沉降变化与路基在水平地形上填筑时的沉降变化较为接近,相较边坡坡度为45°、60°时的路堤沉降变化曲线略为平缓,沉降差为6.45 mm。这表明高填方路基边坡坡度在40°时,路堤沉降已发生明显变化,但此时的路堤沉降差较小,说明路基边坡坡度越缓,其不均匀沉降越小。

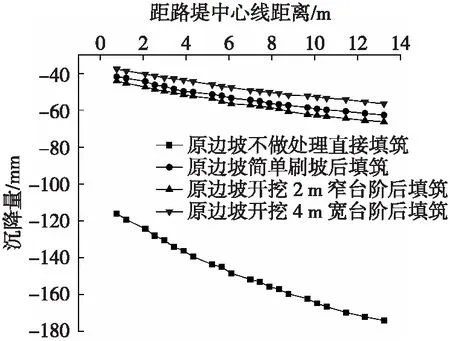

4.4 沟谷区台阶开挖对高填方路基沉降的影响

在黄土沟谷地带填筑路基,因其填方量大且填筑高度高,应对其原始边坡进行开挖台阶处理,使填土与边坡更好地结合在一起,以免发生滑动破坏,保证路基的稳定性。为进一步了解边坡处理方式对高填方路基的沉降影响,基于有限元分析计算结果,绘制了路堤填筑在4种边坡处理条件下的沉降量变化曲线,如图15所示。各种边坡处理条件下的最大沉降量及最大不均匀沉降量如表5所示。

表5 边坡处理方式对沉降量的影响 mm

图15 边坡处理方式对路堤沉降的影响

从图15可见:1) 若原边坡不做任何处理,直接在原地面上进行路基填筑,最大沉降量可达174.19 mm;2) 在原边坡上开挖4 m台阶后,路堤沉降量为56.54 mm,较原始边坡沉降量下降幅度为158%;3) 原边坡上开挖2 m窄台阶,相较于开挖4 m宽台阶后的路堤沉降量增加了9.71 mm,增长幅度为17.4%。因此,台阶宽度过窄会影响路堤的不均匀沉降。实际高填方路基工程中,对原边坡进行刷坡、开挖台阶等处理能有效降低路堤不均匀沉降,对确保高填方路基工程质量有利。

5 结论

为了得到黄土沟谷区高填方路基的沉降特性及影响因素,基于室内土工试验和有限元分析,得出以下结论:

1) 填筑过程中,通过设置挡土墙依靠其自重承受土压力,可防止路堤边坡沿基底滑动,能有效降低路堤的水平位移,保证了高填方路基的整体稳定性。

2) 路堤顶面的沉降量随填筑高度的增加而增加,填筑过程中最大沉降量发生在填土厚度较大处。

3) 填土含水率在19%时,路堤沉降量变化较大,含水率在16%时的路堤沉降量最小,建议高填方路基工程中填土含水率控制在19%以内。

4) 高填方路基沉降受地形因素的影响较大,尤其是在地势低洼的沟谷地形,实际工程中须采取合理的措施控制路堤的不均匀沉降,保证公路运营安全。

5) 沟谷区填方边坡坡度为40°时,路堤沉降差最小,在路基设计时应合理控制边坡坡度。

6) 路基填筑前,对原边坡进行4 m宽台阶开挖处理,能显著降低路堤的不均匀沉降。