蝶鞍的形态学特点及其与错畸形的关系

王罗丹 范红,2

1.山西医科大学口腔医学院 太原 030001;

2.山西医科大学附属人民医院口腔正畸科 太原 030012

蝶鞍是位于蝶骨体内表面的鞍形骨结构[1]。在正畸领域中,蝶鞍中心的蝶鞍点是头影测量分析时最常用的标志点之一。它在头影测量分析中起着重要的作用,主要包括以下几项。1)帮助识别与脑垂体相关的病理改变[2]:垂体发育的异常可能会导致蝶鞍的形状、大小随之改变;2)帮助正畸医生做出诊断:蝶鞍的中心点“S”点与鼻根点“N”点的连线常用来表示前颅底平面,用以测量上、下颌骨相对于颅骨和自身的位置关系[3],分析正畸患者的颅颌面特征,以做出明确诊断;3)帮助评估正畸治疗的结果:“S”点常用来作为颅底结构重叠的标志点,以供正畸医生分析对比患者治疗前、中、后颅颌面的变化及患者生长发育的变化[3-4]。

近年来,正畸医生对蝶鞍部位日益关注,尤其是蝶鞍区存在的异常发育——鞍桥,被众多研究人员作为头颅的独立标志来研究。学者发现:鞍桥与颅颌面畸形、矢状骨面型及牙齿发育异常具有密切的关系。同时,鞍桥的出现也与内分泌疾病、眼部疾病等一些全身性疾病有关。正畸医生应熟悉蝶鞍区域的正常解剖结构特点及形态变异,以便识别和研究可能反映的病理情况。本文就蝶鞍的形态学特点,以及蝶鞍形态与各类骨性错畸形、牙齿发育异常的相关性进行综述。

1 蝶鞍的形态学特点

1.1 蝶鞍的解剖结构

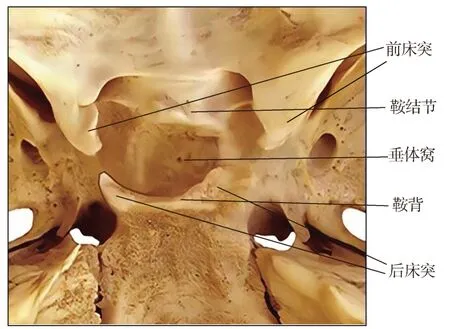

蝶鞍是一种鞍形骨结构,位于颅中窝正中部、蝶骨的颅内表面[2],其解剖结构是可变的[3]。蝶鞍可分为三段,其前壁为鞍结节,后壁为鞍背,中央为容纳垂体的垂体窝[5],两个前床突及两个后床突位于垂体窝的上面,前床突由蝶骨小翼向内侧延伸出的骨性结构构成,后床突由鞍背上方的突起构成(图1)[6]。

图1 蝶鞍的解剖结构Fig 1 The anatomical structure of the sella turcica

1.2 蝶鞍的大小

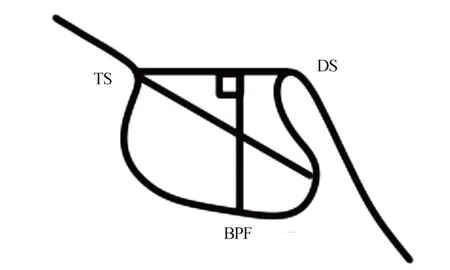

关于蝶鞍大小的测量在以往的文献中已有较多报道。既往学者测量蝶鞍大小的方式包括测量解剖尸体、头颅侧位片及锥形束CT(cone beam computed tomography,CBCT)影像等。蝶鞍大小的测量可以是线性测量,也可以是面积和体积的测量。线性测量包括蝶鞍的长度、深度以及直径。蝶鞍的长度为前壁鞍结节(tuberculum sella,TS)至后壁鞍背(dorsum sella,DS)的直线距离,深度为蝶鞍底最深点(base of the pituitary fossa,BPF)至TS与DS连线的垂线距离,直径为TS到蝶鞍后内壁最远点的直线距离(图2)[3]。

图2 蝶鞍大小的测量示意图Fig 2 Schematic diagram for measurement of saddle size

Quaknine等[7]对250具不同年龄尸体的蝶骨部位进行显微外科解剖学研究,发现蝶鞍的平均直径为12 mm,平均长度为8 mm,平均深度为6 mm。其他学者们[4,8-10]通过头颅侧位片对蝶鞍部位测量研究,发现蝶鞍的深度通常为4~12 mm,直径通常为5~16 mm,体积通常为133 mm3。Chou等[11]使用CBCT测量了东亚人群蝶鞍的三维尺寸,发现男性蝶鞍平均长度为(11.05±1.80)mm,女性的平均长度为(10.77±1.56)mm。

1.3 蝶鞍的形状

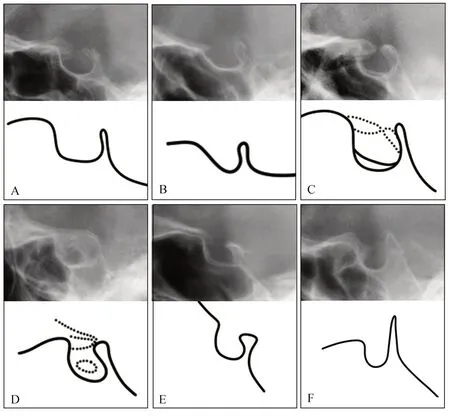

蝶鞍有多种形态,其形态在胚胎早期就已形成[12]。Camp[13]将正常的蝶鞍形状简要分为3种类型,分别是椭圆形、圆形及扁平形(图3),其中前2种类型更为常见。而后Ruiz等[14]将其形状分为U型(前壁和后壁在同一高度)、J型(后壁相对于前壁位置低)和浅型(蝶鞍的深度较浅),其中48%的患者呈U 型,41%呈J 型,11%呈浅型。Axelsson等[15]将蝶鞍的影像学形态分为6种类型:正常蝶鞍、前壁倾斜、鞍底双重轮廓、鞍桥、蝶鞍后部不规则凹槽、金字塔形后壁(图4)。在其研究中,71%的男性和65%的女性具有正常的蝶鞍形态。此外,Axelsson等[15]认为鞍桥早在6岁时形态就已明显。Valizadeh等[16]采用Axelsson的蝶鞍影像学形态分类对伊朗地区人群的蝶鞍形态进行研究,发现90例患者中,22例(24.4%)受试者蝶鞍形态表现为正常,21例(23.3%)可见鞍桥,18例(20.0%)为前壁倾斜,14例(15.6%)为蝶鞍后部不规则凹槽,10例(11.1%)为金字塔形后壁,5例(5.6%)为鞍底双重轮廓。随后,Kucia等[17]将蝶鞍形态的变异类型又扩展了另外3种:肥厚型后床突、欠肥厚型后床突和底板斜轮廓。

图3 蝶鞍的解剖形态分类Fig 3 Anatomical classification of the sella turcica

图4 蝶鞍的影像学形态分类Fig 4 Ⅰmaging morphological classification of butterfly saddle

1.4 鞍桥

鞍桥(图5)是前、后床突之间的韧带骨化形成的解剖变异,是一种发生在产前期的发育异常,其大小不随时间发生显著变化[18-19],单侧或双侧均可发生[19],是蝶鞍部位常见的一种形态学变异。研究[20]表明鞍桥在患有口腔、颅颌面部疾病的患者中更为普遍。虽然鞍桥的病因尚不清楚,但学者们已提出了多种病因理论,包括蝶骨胚胎发育异常导致鞍桥[21],前、后床突间的硬脑膜钙化[22],或是由于垂体的病灶性感染[19]。正常人中,鞍桥的发生率为1.1%~13%[10-11,19],单侧的发生率高于双侧,不完全鞍桥的发生率高于完全鞍桥[20]。Cuschieri等[20]的研究发现:鞍桥在不同地区的发生率也不相同,在欧洲的发生率最高,其次为亚洲、美洲和非洲。

图5 正常蝶鞍与鞍桥Fig 5 Normal saddle and saddle bridge

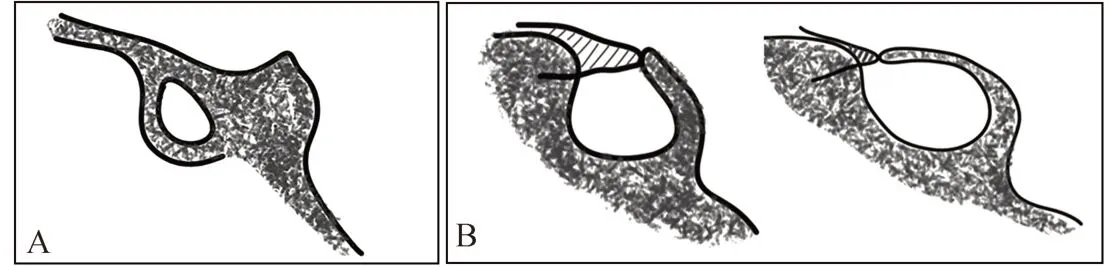

Becktor等[18]在研究鞍桥时,将其分为A、B两类,A型具有明显的带状融合(图6A),B型的前床突和/或后床突延长,两者在前、后或中间相遇、融合(图6B)。

图6 鞍桥的类型1(Becktor分类)Fig 6 Type 1 of saddle bridge (Becktor classification)

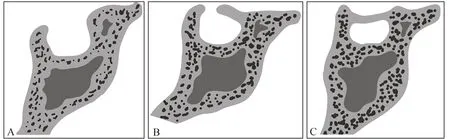

Leonardi等[23]提出另一种分类方法,按照床突间韧带的钙化程度将鞍桥分为3类。Ⅰ类(无钙化):前、后床突间距离长于或等于蝶鞍直径的3/4(图7A);Ⅱ类(部分钙化,不完全桥):前、后床突间距离短于其直径的3/4(图7B);Ⅲ类(完全钙化,完全桥):前、后床突完全融合在一起(图7C)。

图7 鞍桥的类型2(Leonardi分类)Fig 7 Type 2 of saddle bridge (Leonardi classification)

2 蝶鞍的生长发育特点

2.1 蝶鞍胚胎时期的生长发育

蝶鞍和垂体的发育是一个复杂的过程。蝶鞍的发育约在受精后的第44天[24],蝶鞍的前壁和后壁具有不同的发育起源。蝶鞍的前壁与垂体前部、牙齿、上下颌骨均来源于神经嵴细胞[3]。蝶鞍区是神经嵴细胞迁移至额、鼻、腭和上颌发育区的关键部位[3]。神经嵴细胞中某些基因组突变,如:homeobox和sonic hedgehog 基因等,所导致的错误信号传导途径可能会对面中部、牙齿和蝶鞍部分的发育产生负面影响[25-26]。故颅颌面部形态与功能的异常,均可在蝶鞍的形态中表现出来。与前壁不同,形成蝶鞍后壁的软骨与椎体的起源相同,两者的发育高度依赖脊索诱导,轴旁中胚层形成蝶鞍的后壁[27],故蝶鞍后壁的异常可能与大脑的改变有关[28]。

胎儿期垂体就已经达到正常的形态[29]。 垂体在软骨蝶鞍形成之前就已发育完成,腺垂体来自于口腔外胚层,神经垂体是由神经外胚层发育而来的[3]。蝶鞍的垂体窝直接由垂体软骨分化而来,而垂体软骨又来源于早期软骨颅骨的颅神经嵴细胞[3]。蝶鞍与垂体的发育密切相关,垂体发育的异常可能导致蝶鞍形态的异常[27,30]。

2.2 蝶鞍出生后的生长发育

蝶鞍的形状在早期胚胎就已形成[29,31]。蝶鞍出生后的生长发育主要依赖于前壁的骨沉积以及底壁与后壁的骨吸收。研究表明,蝶鞍前壁在5岁左右是稳定的,在12岁之后没有显著改变[32],而其底壁和后壁的骨吸收则可持续至成年,故蝶鞍的位置会随着年龄的增长逐渐向下和向后移位[28,31]。从蝶鞍发育的纵向研究[28,33]中发现,蝶鞍的生长在出生后的第1年迅速减少,在青春期增加,并在青春期后期减慢并停止。Silverman[34]对320名1个月至18岁的患者进行了纵向研究,发现除青春期外,男性的蝶鞍往往大于女性。牛磊等[33]测量了国内1 758例患者的头颅侧位片,发现男性在12~16岁之间蝶鞍的尺寸增长最快,而女性的蝶鞍尺寸则在10~14岁之间增长迅速,出现这种差异的原因可能是女性的生长发育高峰期比男性早2~3年。这也解释了Silverman[34]发现的青春期阶段女性的蝶鞍尺寸往往大于男性的现象。Choi等[35]发现:蝶鞍的长、深、宽在25岁之前呈缓慢的正线性趋势增加,而26岁后蝶鞍的大小没有显著增加。

3 蝶鞍的形态与矢状骨面型之间的关系

蝶鞍区是神经嵴细胞迁移至额、鼻、腭和上颌发育区的关键部位[3]。在胚胎生长发育过程中,神经嵴细胞中某些基因组突变所导致的错误信号传导途径可能会对面中部、牙齿和蝶鞍部分的发育产生负面影响[25-26]。研究发现骨性Ⅱ类患者与正常生长者(骨性Ⅰ类)相比,蝶鞍形态的不同主要涉及前壁、蝶鞍底和前床突[28]。而骨性Ⅲ类患者蝶鞍形态的变异主要涉及前、后床突及后壁,但与骨性Ⅰ类比较蝶鞍的形状变异不明显[28]。近年来,众多学者研究讨论了骨性错畸形与蝶鞍的形态异常是否有关。

Jones等[36]对比了正畸及正颌患者的头颅侧位片上的蝶鞍影像指出:与单纯正畸组相比,手术—正畸联合治疗组的蝶鞍平均面积和周长显著增大,平均床突间距离显著减小,即鞍桥的发生率较高。Alkofide[12]通过头颅侧位片分析了不同矢状骨面型患者蝶鞍影像,发现骨性Ⅱ类和Ⅲ类患者的蝶鞍尺寸存在显著差异。蝶鞍的直径在Ⅲ类患者中较大,而在Ⅱ类患者中较小。多个研究[16,32,37-38]通过测量比较不同矢状骨面型患者头颅侧位片上蝶鞍的大小、形态及鞍桥的发生率,均发现骨性Ⅲ类患者鞍桥的发生率较骨性Ⅰ类患者明显增高。

以上研究均采用头颅侧位片对比不同矢状骨面型患者蝶鞍的大小、形态,发现在不同矢状骨面型中,蝶鞍的形态具有明显的差异性。头颅侧位片是二维影像,具有投影、放大、解剖结构重叠及头位旋转等缺点,可能会影响测量结果的准确性[27]。与头颅侧位片相比较,CBCT可以获得更加精确的高质量三维影像。近年来,随着CBCT的广泛应用,越来越多的学者采用CBCT对蝶鞍的形态进行研究。El Wak等[39]对比了头颅侧位片和CBCT中蝶鞍的形态,发现CBCT与头颅侧位片对于蝶鞍形态的测量结果具有明显的差异性。Chou等[11]和Silveira等[40]利用CBCT研究发现不同矢状骨面型中鞍桥的发生率及蝶鞍的尺寸和形态无明显差异。但以上两个研究所设计的样本量较少,且样本量均来自就诊于口腔科的患者,可能存在一些选择偏倚。此外Yan等[41]利用CBCT研究发现蝶鞍形状,尤其是后床突和鞍桥与垂直骨面型有关联,可作为评估垂直生长趋势的指标。

当前国内外利用CBCT对蝶鞍与矢状骨面型相关性的研究甚少,且试验所涉及的样本量偏少,对于蝶鞍的测量方法不统一。将来学者们可以在统一的蝶鞍测量方法的基础上,扩大样本量,利用CBCT更加精确的特点对蝶鞍的形态与矢状骨面型的相关性进行进一步的研究。

4 蝶鞍的形态与唇腭裂的关系

唇腭裂是常见的头颈部先天性疾病,发病率仅次于全身先天性心脏病,遗传和环境因素是其主要的致病因素[42-43]。在胚胎早期,下丘脑、垂体和口腔的发育过程存在着密切的关系。这些组织发育中的任何缺陷都可能导致其他组织的解剖和功能障碍[42]。近年来许多学者深入研究了唇腭裂患者的颅底形态。多项研究[2,43-45]发现:与非唇腭裂者相比,大多数唇腭裂患者的蝶鞍尺寸(长度、深度、直径)均明显减小。但Yasa等[42]通过CBCT图像研究得出结论:与非唇腭裂者相比,唇腭裂患者的蝶鞍尺寸更大,尤其是蝶鞍长度差异明显。Sinha等[43]报道:正常蝶鞍形态最常见于非唇腭裂者(56.6%),多数唇腭裂患者表现为鞍桥(38%)和不规则后壁(17.3%)。Yalcin[46]检查了68例唇腭裂患者的CBCT影像,发现最常见的蝶鞍形状是不规则后壁(39.7%)。

5 蝶鞍的形态与牙齿发育异常的关系

牙齿发育异常包括牙齿萌出异常、牙齿数目异常、牙齿形态异常、牙齿结构异常等4种类型[5]。牙齿是由神经嵴细胞迁移、分化而来,而神经嵴细胞同样参与了蝶鞍部位的形成及发育[25,47]。基于蝶鞍和牙齿发育具有共同的遗传背景及相互作用的可能[47],鞍桥与牙齿发育异常之间的关联一直是许多研究人员感兴趣的领域。据报道[5],在健康对照组中,完整鞍桥的发生率为1.46%~11.67%,而存在牙齿异常的患者,其发生率则高达6.75%~33.0%。由此推测鞍桥的发生与牙齿萌出异常及牙齿数目异常关系比较密切,本文主要就鞍桥与牙齿萌出、数目异常两个方面展开讨论。

5.1 蝶鞍的形态与牙齿萌出异常的关系

牙齿萌出异常的病因尚不完全清楚,许多因素被认为是可能的病因,例如乳牙牙根未吸收、异常萌出路径、多生牙、拥挤、牙囊和遗传等。牙齿异位是指相邻的两颗牙齿位置颠倒[31,48]。牙齿异位是多种病因共同作用的结果,包括基因起源和乳牙滞留等[48]。有研究发现鞍桥的发生与上颌腭侧埋伏尖牙及牙齿异位之间存在关联。

Ali等[21]发现:存在上颌腭侧埋伏尖牙的患者中其鞍桥的发生率比没有牙齿发育异常者高4倍。田浩楠[26]对比了国内上颌尖牙腭侧埋伏阻生的患者与上颌尖牙正常萌出患者的蝶鞍形态,发现埋伏阻生患者中鞍桥的发生率明显高于正常萌出者。斯贝尔等[48]选取72名牙齿异位患者作为试验组,81名无牙齿异位且为安氏Ⅰ类者作为对照组,研究牙齿异位者蝶鞍的大小、形态及鞍桥的发生率,结果发现:与对照组相比,试验组的蝶鞍长度及深度更小,直径更大,且Ⅱ型鞍桥更为多见。

由此可见,正畸医生在对乳牙及替牙期患者进行检查时发现鞍桥,应警惕上颌尖牙的萌出情况。此外,对于可能具有上尖牙萌出障碍或存在潜在牙齿异位的早期指征时,可以考虑将蝶鞍的影像学检查作为进一步的预测指标,也可采取适当的措施来防止其发生[49]。

5.2 蝶鞍的形态与牙齿数目异常的关系

牙齿数目异常包括牙齿数目不足和牙齿数目增多。多项研究[47,50-51]发现牙齿先天缺失者鞍桥的发生率较高。对有牙齿缺失家族史的患儿,可将鞍桥作为早期诊断的工具来预测牙齿发育异常出现的可能性;同时,鞍桥的出现,也提醒正畸医师应密切关注患儿的口内变化。

6 小结与展望

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。