西北印度洋鸢乌贼角质颚微结构及生长特性

陆化杰,赵懋林,武孝慈,王洪浩,何静茹,陈新军,2,3,4

(1.上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306;2.上海海洋大学,自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室,上海 201306;3.上海海洋大学,国家远洋渔业工程技术研究中心,上海 201306;4.上海海洋大学,农业农村部大洋渔业资源环境科学观测实验站,上海 201306)

鸢乌贼(Sthenoteuthis oualaniensis)隶属柔鱼科(Ommastrephidae)鸢乌贼属(Sthenoteuthis)[1],广泛分布于印度洋热带和亚热带海域[2]。鸢乌贼是大洋性洄游种类,进行深海区到浅海区的生殖洄游和浅海区到深海区的越冬洄游,寿命约为1年[1]。鸢乌贼是食物网中的关键角色,以小公鱼(Anchoviella commersoniis)、爪乌贼(Onychoteuthis banksii)和武装乌贼(Enoploteuthis leptura)等小型海洋生物为食,也被大型海洋食肉动物捕食[3]。西北印度洋鸢乌贼资源较丰富,总体资源量约为1 000万t[1-2],是我国灯光罩网渔业的重要捕捞对象。角质颚体积大,是鸢乌贼重要的硬组织之一[4],具有不易腐蚀和结构稳定等特点,蕴含了大量的生活史信息[5],较耳石也更易提取和保存[6],已成为研究头足类渔业生物学和生态学的重要材料。然而,目前针对西北印度洋鸢乌贼角质颚的研究主要集中在外部形态[7]和色素沉积[8],对其角质颚的微结构及其生长特性的研究尚未见报道。鉴于此,本实验根据2019 年3—5 月中国灯光罩网渔船在西北印度洋调查作业期间采集的鸢乌贼样本,通过研磨,观察其微结构并获取日龄数据,研究了角质颚微结构及外部形态的生长特性,旨在为后续深入研究西北印度洋鸢乌贼的年龄、生长和关键生活史等提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 样本来源

样本采集时间为2019 年3 月2 日—5 月17日,采集海域为16°25′~17°10′N,63°38′~63°55′E。每天从每个站点的渔获物中随机抽取鸢乌贼样本15~20 尾,整个调查期间共采集样本1 009尾,经低温保藏运回实验室。调查渔船为舟山宁泰远洋渔业公司所属的灯光罩网渔船“欣海1223 号”,渔船参数:船长51.2 m,船宽8.3 m,型深4.1 m,总吨557 t,主机功率1 155 kW,副机功率600 kW。

1.2 研究方法

生物学测定 采集的鸢乌贼样本经实验室解冻后,对其胴长(mantle length,ML)、体重(body weight,BW)进行测定,并对性别和性腺成熟度进行目测和鉴定,其中,胴长测量精确至1 mm,体重测量精确至1 g。

角质颚提取和测量 用镊子将角质颚从鸢乌贼头部的口球中取出并依次进行编号、提取,放入盛有70%乙醇溶液的离心管中保存[9]。本次实验共成功提取角质颚990 对(雄性410 对、雌性580 对)。利用游标卡尺,沿角质颚的水平和垂直两个方向对上头盖长 (upper hood length,UHL)、上脊突长 (upper crest length,UCL)、上喙长 (upper rostrum length,URL)、上喙宽 (upper rostrum width,URW)、上侧壁长 (upper lateral wall length,ULWL)、上翼长 (upper wing length,UWL)、下头盖长 (lower hood length,LHL)、下脊突长 (lower crest length,LCL)、下喙长 (lower rostrum length,LRL)、下喙宽 (lower rostrum width,LRW)、下侧壁长 (lower lateral wall length,LLWL)和下翼长 (lower wing length,LWL)共12 项外部形态参数进行测量,测量结果精确至0.01 mm。

角质颚研磨和微结构观察 由于头足类角质颚的喙部矢状切面(rostrum sagittal section,RSS)的生长纹最易被观察[10],根据Liu 等[11]的方法处理鸢乌贼上角质颚,依次经过剪裁、包埋、切割、研磨和抛光5 个步骤。将制作成功的角质颚切片放在显微镜下进行观察和拍照。

日龄的判读 采用刘必林等[12]的研究方法对鸢乌贼的日龄数据进行判读。用Photoshop 2020 软件对拍照获得的照片进行处理,沿生长纹的垂直方向读取头盖区的生长纹数目,并用临近的生长纹宽度推算喙部边缘空白处的生长纹数目。计数时,由2 个实验员读取,当差值小于5%时方可认定,并取二者均值。结合捕捞日期,推测其孵化季节。本实验过程中操作人员严格遵守动物实验伦理规范,并按照相关的规章制度执行。

1.3 数据分析

何静茹等[7]的研究表明,西北印度洋鸢乌贼角质颚的UCL、UHL、ULWL、LCL、LWL 和LLWL 可代替12 项外部形态参数来描述角质颚的外形生长。

利用协方差分析法分析不同性别间的角质颚外部形态参数与日龄间是否存在性别间显著差异[13]。

分析角质颚相对尺寸(角质颚主要形态参数值与胴长之比)与日龄的关系[7]。

分别采用线性、指数、幂函数和对数生长模型拟合日龄与角质颚外部形态参数的生长关系[14]:

式中,L为外形参数,单位为mm。t为年龄,单位为d。a、b 为常数。

采用最大似然法估计模型参数,应用(Akaike’s information criterion,AIC)进行生长模型比较和选取[15-17]:

式中,σ2为误差项方差,其初始值设定为总体样本平均体长的15%。最大似然法取自然对数后估算求得,生长参数在Excel 2016 软件中利用规划求解拟合求得[17]。t0和ti分别表示胴长为0 和胴长为i时对应的年龄,K为自变量个数,N代表样本数量。

采用瞬时相对生长率(instantaneous relative growth rate,IRGR)和绝对生长率(absolute growth rate,AGR)来分析鸢乌贼角质的颚外形生长[18]。

式中,R2为t2龄时角质颚外形参数长度(UCL、UHL、ULWL、LCL、LWL 和LLWL);R1为t1龄时角质颚外形参数长度(UCL、UHL、ULWL、LCL、LWL 和LLWL),IRGR 为相对生长率。

式中,AGR 为绝对生长率,单位为mm/d 。

2 结果

2.1 胴长、日龄和角质颚外部形态参数分布

实验共成功研磨出260 尾西北印度洋鸢乌贼角质颚样本(其中雄性141 尾,雌性119 尾),对应胴长为118~398 mm,平均胴长为219 mm,优势胴长组为151~350 mm,占总数的91.2 %;对应的日龄范围为104~291 d,平均日龄为197 d,优势日龄组为151~270 d,占总数的90.0 %。结合捕捞日期,反推其孵化期范围为2018 年5 月—2019 年1 月,孵化高峰期为8—11 月,占总体的84.2 %,判断样本为秋生群体。经过测量,样本的角质颚外部形态参数范围,UHL 为7.33~29.83 mm,UCL 为9.33~36.20 mm,URL 为2.34~13.61 mm,ULWL 为7.38~29.86 mm,URW为2.29~11.71 mm,UWL 为1.75~13.39 mm,LHL为2.27~12.21 mm,LCL 为4.21~19.78 mm,LRL为 2.05~12.60 mm,LLWL 为 6.58~26.42 mm,LRW 为2.59~12.33 mm,LWL 为2.89~16.63 mm。

2.2 角质颚微结构

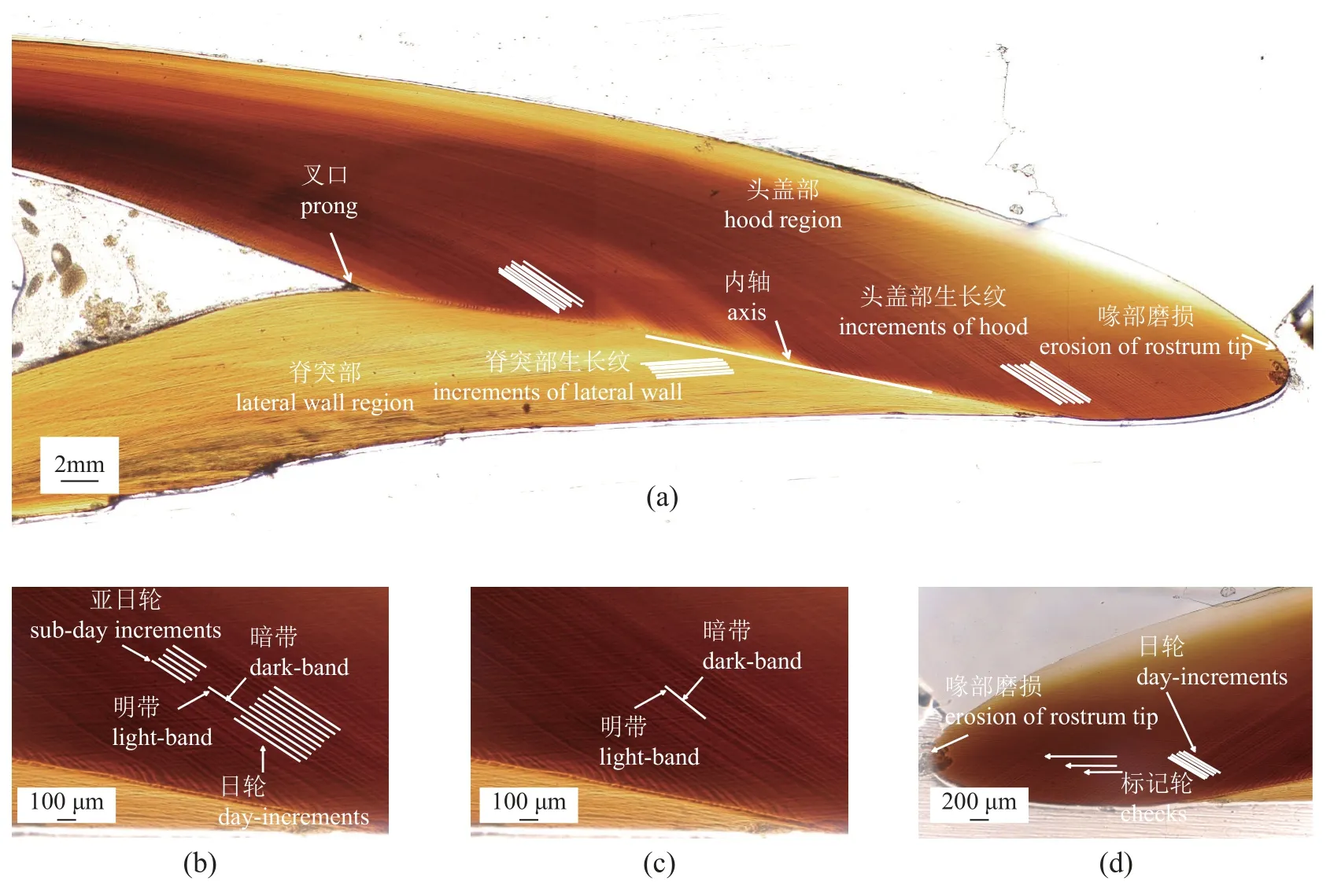

观察发现,西北印度洋鸢乌贼角质颚背侧头盖区和腹侧脊突区的分界线从喙端一直伸至叉口,构成内轴。两个区的生长纹呈“一明一暗”的排列方式,从叉口延伸到喙端,均以内轴为界,呈“V”型。头盖区与脊突区的生长纹排列方式、间距宽度均存在差异,头盖区的生长纹越接近内轴间距则越宽,且该区生长纹间距总体宽于脊突区,与内轴的夹角较大;脊突区的生长纹排列较为紧密,与内轴的夹角较小,且重叠现象严重。头盖区的生长纹较脊突区的生长纹更易分辨,因此本研究利用头盖区的生长纹读取日龄数据(图1-a)。观察还发现,上角质颚微结构也存在日轮、亚日轮和标记轮(图1-b,d),且亚日轮颜色较浅,不易观察;标记轮颜色较日轮深,更容易读取。除生长纹外,喙部截面还存在与其相交的纹状结构(图1-c),该结构生长纹细密不易读取。有些样本喙端部分存在腐蚀现象(图1-d),造成头盖区的色素沉积相对较深,脊突区的色素沉积相对较浅。

图1 鸢乌贼上角质颚微结构(a)鸢乌贼角质颚上颚喙部矢状切面微结构,(b)日轮与亚日轮结构,(c)与生长纹相交的纹状结构,(d)标记轮结构和磨蚀的喙端。Fig.1 Upper beak microstructure of S.oualaniensis(a) the rostrum sagittal sections of S.oualaniensis upper beak,(b) day increments and sub-day increments of upper beak microstructure,(c) the bands which intersect with growth increments,(d) checks of upper beak microstructure and corroded rostral tip.

2.3 外部形态参数与日龄的关系

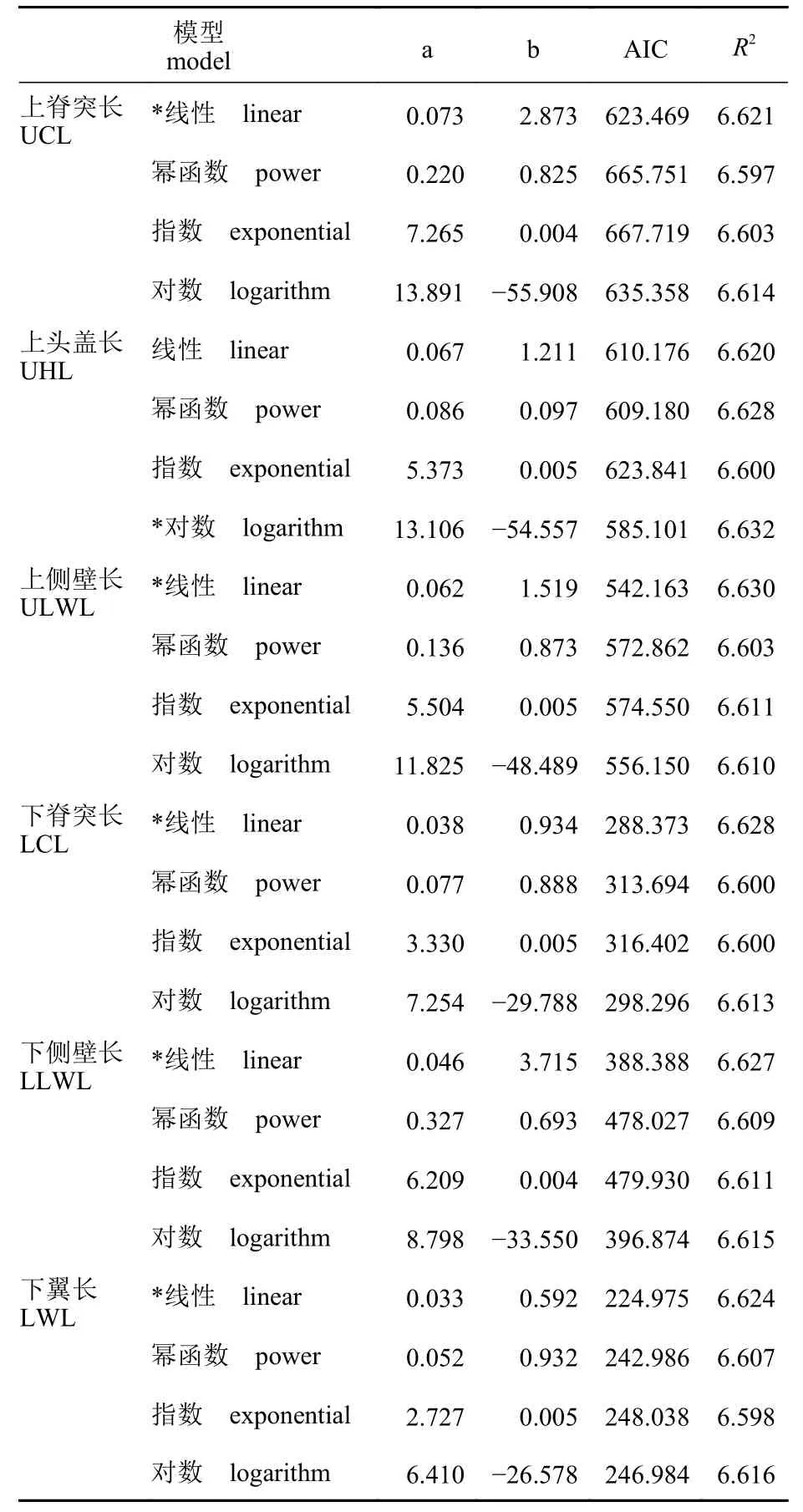

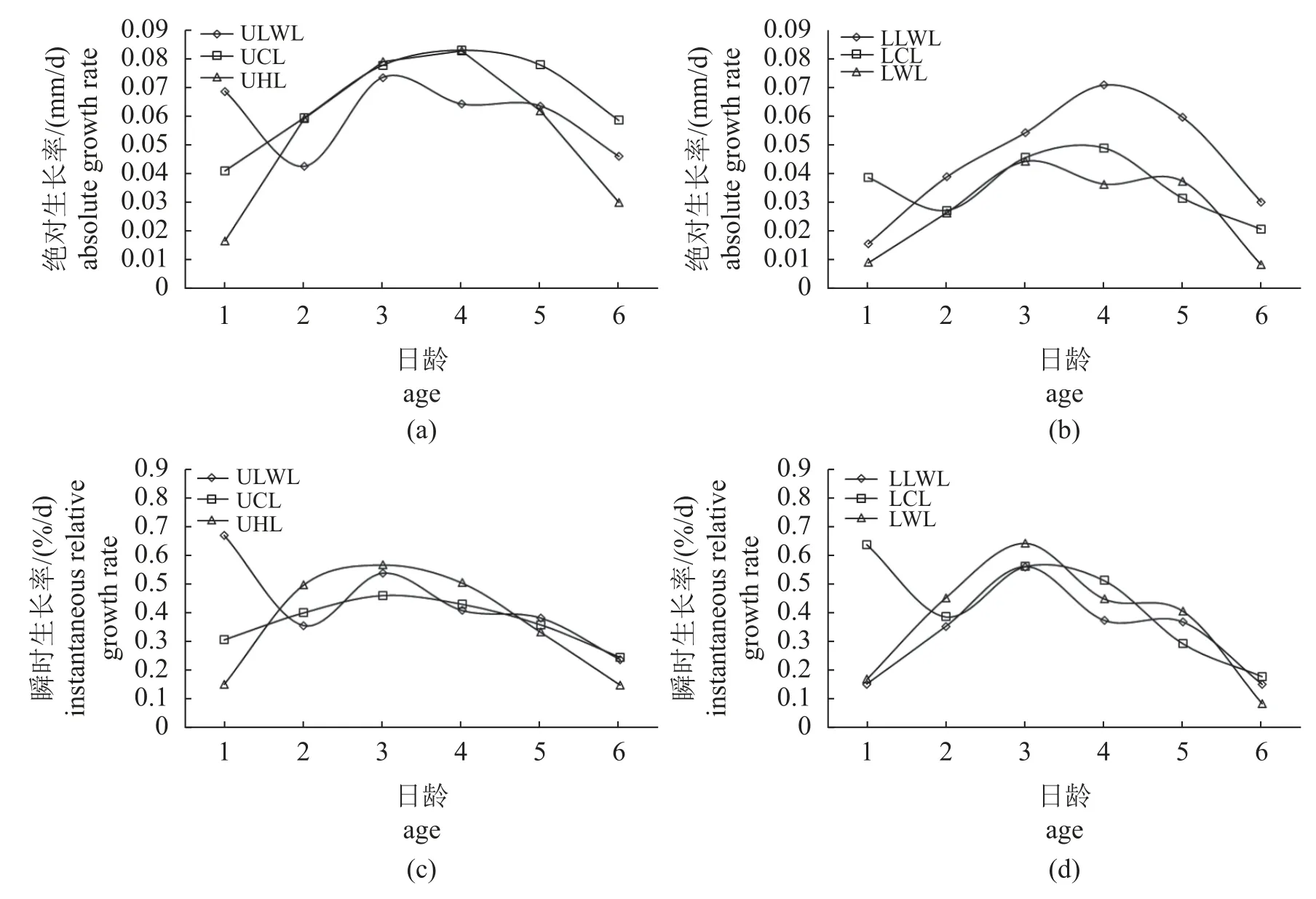

协方差分析表明,UCL (F=3.517,P=0.897>0.05)、UHL (F=0.525,P=0.469>0.05)、ULWL (F=1.054,P=0.306>0.05)、LCL (F=1.996,P=0.159>0.05)、LWL (F=1.569,P=0.212>0.05)和LLWL (F=1.132,P=0.288>0.05)与日龄的生长关系均不存在性别间显著差异,故将雌雄样本合并拟合生长模型。经最小值AIC 筛选(表1),UCL、ULWL、LCL、LWL 和LLWL 与日龄的生长关系最适用线性生长模型表示,而UHL 则最适用对数生长模型表示(图2):

表1 鸢乌贼角质颚外形参数与日龄生长模型的参数比较Tab.1 Comparison of morphometric parameters of beak and age growth models of S.oualaniensis

图2 鸢乌贼角质颚形态参数与日龄的关系Fig.2 Relationships between morphometric parameters of beak and age of S.oualaniensis

UCL=0.073+2.873t(R2=0.670 6,n=260)

ULWL=0.062+1.519t(R2=0.698 3,n=260)

LCL=0.038+0.934t(R2=0.614 5,n=260)

LWL=0.033+0.592t(R2=0.678 5,n=260)

LLWL=0.046+3.715t(R2=0.681 8,n=260)

UHL=13.106lnt-54.557 (R2=0.677 6,n=260)

2.4 角质颚相对尺寸与日龄的关系

协方差分析表明,UCL/ML (F=3.712,P=0.912>0.05)、UHL/ML (F=5.616,P=0.433>0.05)、ULWL/ML(F=4.810,P=0.369>0.05)、LCL/ML (F=4.171,P=0.679>0.05)、LWL/ML (F=7.459,P=0.499>0.05)和LLWL/ML (F=8.394,P=0.531>0.05)与日龄的生长关系也均不存在性别间显著差异,故将雌雄样本合并,研究角质颚相对尺寸与日龄的关系。

研究表明,随着日龄的增加,鸢乌贼各角质颚外形特征参数与胴长的比值变化不大,在21~150 d 前呈下降趋势,150 d 后相对平稳。其中,UCL/ML、UHL/ML、LCL/ML 和LWL/ML随着日龄的增加存在小范围的波动,但总体趋势基本保持平稳,仅在121~150 d 时较低。ULWL/ML 和LLWL/ML 的趋势则始终保持平稳(图3)。

图3 鸢乌贼角质颚外形特征参数与胴长的比值和日龄的关系Fig.3 Relationship between ratio of morphological characteristic parameters to mantle length and age for S.oualaniensis beak

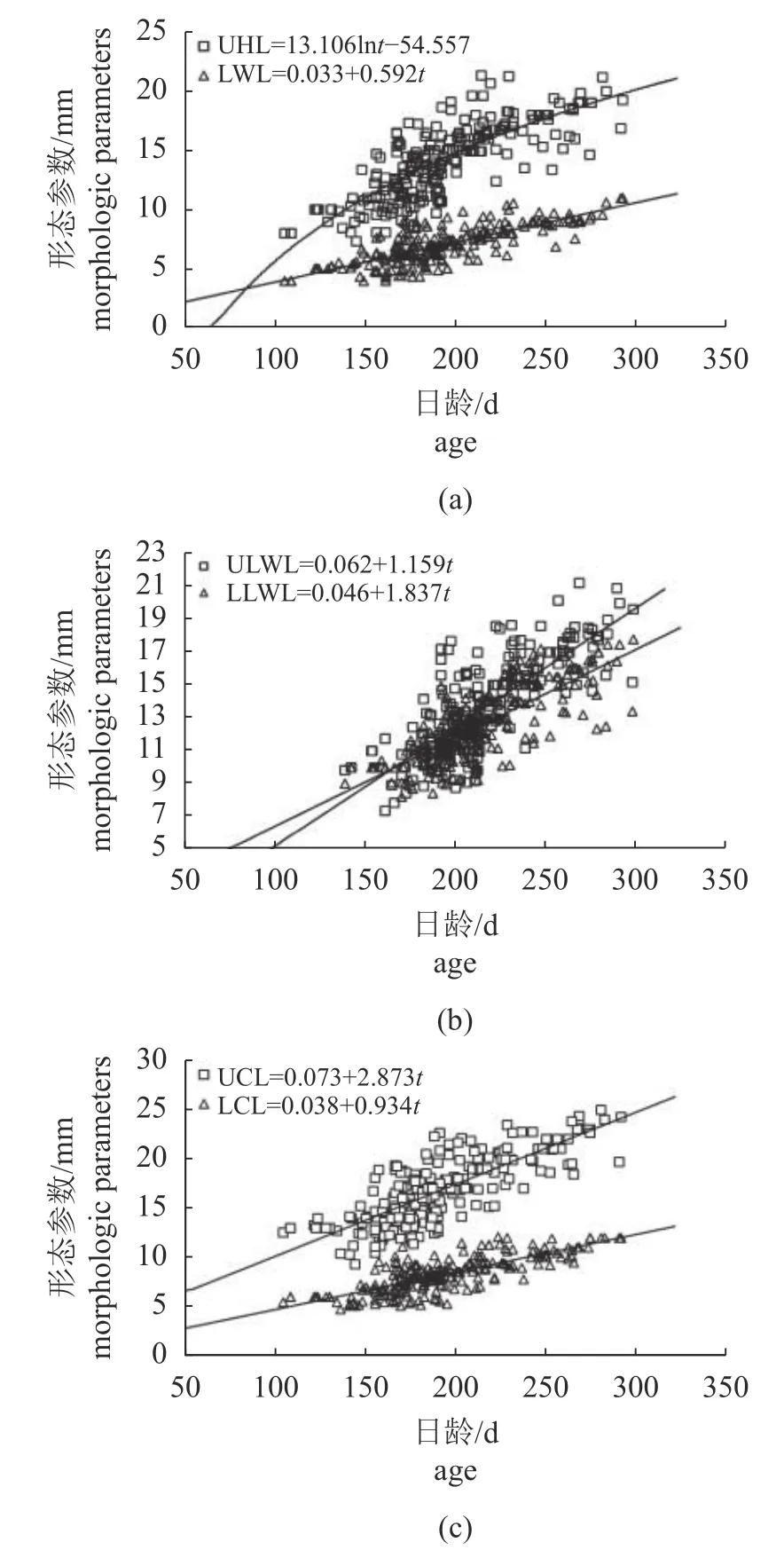

2.5 生长率

结果显示,UCL、UHL、ULWL、LCL、LLWL和LWL 的AGR 范围分别为0.040~0.083、0.016~0.083、0.042~0.073、0.021~0.049、0.016~0.071 和0.008~0.044 mm/d,IRGR 范围分别为0.246~0.461、0.149~0.567、0.236~0.669、0.179~0.638、0.152~0.560和0.085~0.642 %/d。ULWL、LCL 的AGR 呈先减少后增加再减少的趋势,分别在181~210 d 和211~240 d 处达到最大(分别为0.073 和0.049 mm/d),总体呈下降趋势,其IRGR 也呈现相似的趋势(图4)。UCL、UHL、LLWL 的AGR 呈先增加后减少的趋势,均在211~240 d 处有最大值(分别为0.083、0.083 和0.071 mm/d),其IRGR 也呈现相似的趋势,并均在181~210 d 处有最大值(分别为0.461、0.567 和0.560 %/d)。LWL 的AGR 呈先增加后减少的趋势,并在181~210 d 处达到最大值(0.044 mm/d),整体呈下降趋势,其IRGR 也有类似的趋势,在181~210 d 处达到最大(为0.641%/d) (图4)。总体来说,鸢乌贼角质颚的AGR 均在211~240 d 后呈现下降趋势,而IRGR均在181~210 d 后呈现下降趋势。

图4 鸢乌贼角质颚外形参数生长率与日龄的关系Fig.4 Relationships between growth rate of morphometric parameters of beak and age for S.oualaniensis

3 讨论

3.1 角质颚微结构

研究发现,西北印度洋鸢乌贼角质颚上颚生长纹排列方式与中国近海枪乌贼(Uroteuthis chinensis)[19]、西北太平洋柔鱼(Ommastrephes bartramii)[12]和智利外海茎柔鱼(Dosidicus gigas)[20]相似,均对称地分布在内轴两侧,明暗排列呈“V”型,符合头足类角质颚微结构正常规律[21]。观察表明,虽然色素沉积相对较弱的脊突区生长纹便于观察,但该区生长纹排列紧密且大多重叠,边缘处的生长纹也不够完整,因此进行日龄判读时均以色素沉积较深的头盖区生长纹为准[19]。由于鸢乌贼在摄食时其角质颚喙部易折断和腐蚀,所以喙端有时存在一定程度的缺损,容易对日龄读取造成偏差,这时可选取头盖背区生长纹进行计数。观察发现,西北印度洋鸢乌贼角质颚内轴截面的中部生长纹较宽,近喙端和叉口处较窄,这可能是因为不同时期样本角质颚的生长速率不同[4]。本研究还发现,在鸢乌贼上颚喙部截面中存在日轮、亚日轮和标记轮,其中,标记轮较清晰,但亚日轮会造成偏差,所以在统计日龄时应注意区分亚日轮。有学者认为,产卵和交配等自身生理变化、温度变化和台风等外界环境的刺激均会生成标记轮[22-23],故标记轮的形成可能与鸢乌贼所经历的生活史事件有关[3,9]。本研究还发现,西北印度洋鸢乌贼上角质颚喙部截面中不仅存在生长纹,还存在着更细密的纹状结构,可能与角质颚生长过程中不同方向的沉积有关[24]。

3.2 角质颚外形参数与日龄的关系

本研究中,UCL、ULWL、LCL、LWL 和LLWL 与日龄的生长关系最适用线性生长模型表示,而UHL 的生长关系最适用对数生长模型表示。对比各外形参数的最适生长方程,发现上颚生长方程的斜率均大于下颚生长方程的斜率,说明上颚生长速率较快,这和北太平洋东部柔鱼角质颚的外形生长特性较为相似[25]。本研究表明,所有特征参数与日龄的生长关系均不存在性别间显著差异,这与北太平洋东部柔鱼[25]和西南大西洋阿根廷滑柔鱼(Illex argentinus)[26]的研究结果完全相同。本研究的角质颚外形特征参数除UHL 外,其余参数与日龄的生长均最适用线性生长模型表示,而UHL 则最适用对数函数表示,这与其他学者[4]的研究结果有一定的差异,这可能与样本采集方式有关,本研究的样本使用灯光罩网渔船进行采集,个体大小全面、雌雄样本比例适中(约为1∶1),而后者通过鱿钓作业方式采集,小个体偏少、雌雄比例差距也较大,可能会导致研究结果不同;也可能与样本属于不同的孵化群体有关,后者为春季产卵群,而本研究样本为秋季孵化群。一些学者通过研究认为,柔鱼角质颚的其外形特征参数与日龄的生长均呈指数生长关系[25],西南大西洋阿根廷滑柔鱼秋季产卵群体角质颚外部形态呈指数生长,冬季产卵群则呈线性生长,与本研究结果也有所差异[26]。相关研究表明头足类的生长极易受到海洋环境的影响,不同的海洋环境和不同的种类属性均会导致角质颚外形生长的差异[27],甚至相同种类不同孵化群体角质颚外形生长也存在差异[8],这种差异为利用角质颚外部形态研究头足类群体划分和资源评估提供了依据[25]。

3.3 角质颚相对尺寸与日龄的关系

本研究表明,角质颚相对尺寸和日龄的生长关系均不存在性别间的显著差异,并随着日龄的增加,外形特征参数与胴长的比值呈下降趋势,且均在121~150 d 后保持平稳。这可能是与该海域鸢乌贼自身的生长特性有关,即仔稚鱼期间,鸢乌贼个体的生长率较大,进入亚成鱼期后开始下降[28],说明样本群体的亚成鱼阶段为121~150 d。对比相同日龄段上下颚的外形参数与胴长比值发现,上颚均大于下颚,且上颚脊突长较下颚生长快,符合鸢乌贼角质颚的外形生长特性[29]。对比相对尺寸,发现上颚脊突长与胴长的比值相对较大,说明在水平方向上,脊突生长快速增长,以便为捕食咬合时提供强大的力量支撑点。下颚侧壁长与胴长的比值相对较大,说明下颚侧重于侧壁长的生长,以便快速撕裂食物[30],这与梁佳伟等[31]的研究结果相一致。研究还发现,尽管相对尺寸随着日龄的增加存在小幅度波动,但从整体来看,比值基本保持在一个定值,表明鸢乌贼的生长过程中,角质颚各区域增长相对稳定,基本形态无明显变化,这与陈子越等[32]的研究结果保持一致,说明在不同海域,鸢乌贼角质颚生长有一定的规律性,也为利用其进行种群鉴定和资源评估提供了一定的科学支撑。

3.4 生长率

本研究显示,西北印度洋鸢乌贼角质颚的UCL、UHL、LLWL 和LWL 的生长率呈先增加后减少的趋势,且均在181~240 d 处达到最大值,这与北太平洋西部柔鱼[25]和西南大西洋阿根廷滑柔鱼[26]生长率变化规律相似,即在生命开始阶段,角质颚生长较为迅速,在性成熟阶段达到最大值,之后随着日龄的增加生长率逐渐变小。对于短生命周期的柔鱼类,在生命初期生长较快,性成熟后生长速率逐渐减慢[33],故181~240 d 可能是西北印度洋鸢乌贼的性成熟日龄段。ULWL、LCL 的生长率呈波动趋势,这与北太平洋西部柔鱼[34]和西南大西洋阿根廷滑柔鱼[27]生长率变化趋势不完全相同,这可能与其本身的生长特性有关。研究表明,即使处于相同生命阶段但不同栖息海域的鸢乌贼,其角质颚外形参数生长率也不完全相同,可能因为亚热带海域的头足类生长率极易受到食物组成、孵化季节和水温等因素的影响[34-35]。不同头足类角质颚生长率不同,为后续利用角质颚生长率的差异性进行种群鉴定提供了科学依据。

(作者声明本文无实际或潜在的利益冲突)