墨子“明鬼”论与先秦“赏善罚暴”法律观念的盛兴

马 腾

2005年出版的《上海博物馆藏战国楚竹书(五)》中有一篇《鬼神之明》,简录其文如下:

今夫鬼神所明,有所不明,则以其赏善罚暴也。昔者尧舜禹汤,仁义圣智,天下灋(法)之。此以贵为天子,富有天下,长年有举,后世遂之。则鬼神之赏,此明矣。及桀受幽厉,焚圣人,杀讦者,贼百姓,乱邦家。此以桀折于鬲山,而受首于岐社,身不没为天下笑。则鬼神之罚,此明矣。

及伍子胥者,天下之圣人也,鸱夷而死。荣夷公者,天下之乱人也,长年而没。汝以此诘之,则善者或不赏,而暴者或不罚,故吾因嘉?鬼神不明,则必有故。其力能至焉而弗为乎?吾弗知也。抑其力固不能至焉乎?吾又弗知也。此两者歧,吾故曰:“鬼神有所明,有所不明。此之谓乎?”(1)马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书》(五),上海:上海古籍出版社,2005年,第309—320页。

整理者断定其为《墨子》佚篇:

本篇为对话体,虽然失去开头部分,且无“说话者”,但从内容分析应是《墨子》的佚文。……“明鬼”学说是墨子的一贯主张,主要见于《墨子·明鬼》篇,也散见于其他篇章。墨子力证鬼神之存在,极言鬼神之灵验,能够“赏善罚暴”。……本篇虽然不见于今本《墨子》,但有关内容和文字散见于《墨子》的一些篇章,可以互参。……上海博物馆楚竹书《墨子》佚篇,不知是否即为《明鬼》上、中篇散佚的一部分。(2)马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书》(五),第307—308页。

随后,该篇引发关于学派归属的热烈讨论,研究者大多认为属于墨家文献甚至是《墨子》佚文,反映墨家“明鬼”确有重要影响。(3)曹峰:《出土文献所见与墨家相关资料》,见任守景主编:《墨子研究论丛》(八),济南:齐鲁书社,2009年,第394—400页。但学界争议仍存,逐渐形成墨家说、儒家说、既非墨家又非儒家说,且已有多篇论文对不同观点进行归纳综述。(4)文献颇多,难以逐一胪列,无非相同说(浅野裕一)、相反说(丁四新)、有同有异说(曾振宇)。本文认同曾振宇的观点,二者虽有异同,但应着重关注墨子“明鬼”与《鬼神之明》同样有“赏善罚暴”的报应命题,具有强烈的现实社会政治诉求。参见曾振宇:《楚简〈鬼神之明〉与墨家的关系》,见任守景主编:《墨子研究论丛》(九),济南:齐鲁书社,2010年,第566—568页。其实,后续聚讼过于聚焦鬼神观念本身、纠缠于“明”与“不明”的结论来论定学派归属。即便认为《鬼神之明》论旨是“非墨家”的,可毕竟只是断简残篇,未必排除《墨子·明鬼》佚篇的可能,即如《韩非子》亦有“难势”之论。而不管该篇是否属于墨家学说或《墨子》佚篇,其论题当然与今本《墨子》密切相关,整理者已附录《墨子》有关篇章,即是明证。(5)参见马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书》(五),第321页。

《鬼神之明》篇旨的阐释,应回观涵盖“明鬼”论的更为宏阔的传世《墨子》与墨学体系。“明鬼”立论缘于墨家“兼爱”之本,旨在劝善戒恶歆惧世人,调和平衡“非命”论说,并构建“义政”框架的墨家理想治道,故始终发挥以“赏善罚暴”为主旨、表达“明鬼”于政法层面的功能。

一、 “兼爱”为本的“非命”“明鬼”论

诚然,“明鬼”论非墨家核心主张,在以往的墨学体系研究中,一般视为墨家“兼爱”基本纲领之下的具体论说。墨学以“兼爱”为本,呼吁世人“兼相爱,交相利”,鼓励“非命”以批判等级,致力于追求平等主体间的互爱互利。(6)马腾、马作武:《墨家平等思想探析》,《法学评论》2014年第3期。然而,墨家深感世俗权威与实在法制之未济,故以“天志”“明鬼”论作为保障。《墨子·兼爱下》感慨:“苟有上说之者,劝之以赏誉,威之以刑罚,我以为人之于就兼相爱、交相利也,譬之犹火之就上、水之就下也,不可防止于天下。”这便难免方枘圆凿:“非命”具有人文义涵,是个体自我意识的凸现;而“天志”“明鬼”沾染神权色彩,是外在超越“神”“力”的信仰。为疏解这一矛盾的进路,不妨先辨析“非命”之“命”的类型与内涵,李石岑说:“非命即反对宿命论。宿命论为决定论之一,也有把宿命论和决定论作同义的解释的。它们都和自由意志论相对待。质言之,非命说即是一种自由意志论。”(7)李石岑:《中国哲学十讲》,桂林:广西师范大学出版社,2010年,第69页。“非命”与“明鬼”之所以熔于一炉,乃因墨子所非之命实为“宿命”而非“命运”(8)傅斯年说:“墨子所非之命,指前定而不可变者言,《周诰》中指命以不常为义,故墨子说在大体上及实质上无所多异于周公也。”傅斯年将天命分为命定论、命正论、俟命论、命运论、非命论五类。参见傅斯年:《性命古训辩证》,桂林:广西师范大学出版社,2006年,第102—105页。。墨子着力批判的是运势随机、人力无为的超自然力观念(即“命定论”或“宿命论”),却要语怪力乱神,未否认超自然力的存在(即“命运论”)。陆玉林解释道:“墨子讲天的主宰性,并非是先天的主宰性,天对人的主宰,是就其至上性言;而天之赏罚,是要看人的行为如何,人是否能行义。因而,肯定天的主宰性,视天为人格神,并不必然会有天命论,而恰恰会有否定天命的观点。”(9)陆玉林:《中国学术通史》(先秦卷),北京:人民出版社,2004年,第209页。

不管是运行而实存的“天命”,还是主宰而赏罚的“天志”,在显现其超越世俗政治的至上性意义方面仍不乏相通之处,此外,也颇难厘清“主宰”何以完全别于“命定”。何况,《墨子》一书不乏“命”的正面用法,如《非攻下》云“三苗大乱,天命殛之”,后述史实亦有“天乃命汤”“天命周文王”之语。诚然,“命”的这些言辞不属于墨子所非“天命”,而可理解为“天志有以命令”。于是,疏解矛盾的别途应是体认“非命”与“明鬼”立论宗旨的平衡。归本于“兼爱”宗旨,墨子在赏刑问题上既诉诸“明鬼”(及“天志”)主宰,以回应因果不明的怀疑观点,同时又倡言“非命”,以批判正义虚无的解构意念。即执有命者言曰:“上之所罚,命固且罚,不暴故罚也。上之所赏,命固且赏,非贤故赏也。”(《墨子·非命上》)于是,在联接“兼爱”根本与赏刑规范的意义上,墨家“非命”“明鬼”互为调摄之缘由在于,既不溺于宿命庸识而无力,又不至于缺乏权威信仰而妄为。相对人格化的“天志”虽不完全区别于“天命”,却能祛除人在天命话语的无力被动状态,唤起一种意志力量以及人为努力的意念。若借道家隐喻视角,就能洞悉天志神力与天命决定的观念分野。《列子·力命》曾虚拟“力”与“命”的一段论辩:

力谓命曰:“若之功奚若我哉?”命曰:“汝奚功于物而欲比朕?”力曰:“寿夭穷达,贵贱贫富,我力之所能也。”……命曰:“既谓之命,奈何有制之者邪?朕直而推之,曲而任之。自寿自夭,自穷自达,自贵自贱,自富自贫,朕岂能识之哉?朕岂能识之哉?”

“命”方所持,正是《墨子·非命》所批判“命富则富,命贫则贫;命众则众,命寡则寡;命治则治,命乱则乱;命寿则寿,命夭则夭”的观点,不难想见墨家明鬼神之力而反对宿命的缘由。

无独有偶,《列子·杨朱》:“禽子问杨朱曰:‘去子体之一毛以济一世,汝为之乎?’杨子曰:‘世固非一毛之所济。’”该段固为杨朱“一毛不拔”的出处,但论辩中身为墨家的禽子追问对世、付出、努力、奉献的意义,亦颇值体会。如果说“力命之辩”缘于“力功”对“宿命”的嘲讽,那么“拔毛济世”则是“兼爱”对“为我”的质疑。尽管《杨朱》篇自然是道家杨朱、孟孙阳睥睨他人,但禽子以“问大禹、墨翟,则吾言当矣”应对,也不失为对墨家追求强志、崇尚“兼爱”的坚守。综合上述两段论辩,可以解释墨家兼爱对“非命”“明鬼”的统合。

从思想渊源而言,墨学“明鬼”应有东夷文化的鬼神崇拜背景。(10)李永先:《墨子学说的产生背景》,张知寒、李广星主编:《墨子研究论丛》(二),济南:山东大学出版社,1993年,第508—509页。然流衍至于晚周,已有春秋子产“天道远,人道迩”(《左传·昭公十八年》)为人文思潮之先声,更有孔子儒学为“不语怪力乱神”(《论语·述而》)之表率。以至于墨子“明鬼”可能虽有感染,但历史与现实经验中易于遭到怀疑非难。如《鬼神之明》所谓“鬼神有所明,有所不明”的怀疑论,其曰:“鬼神不明,则必有故。其力能至焉而弗为乎?吾弗知也。抑其力固不能至焉乎?吾又弗知也。”这可以视为“明鬼”论遭怀疑而生的一种不可知论形貌的妥协。在杨墨“言盈天下”时,或许随即引发鬼神之“明”的论辩驳难,同时,不管是“力”“命”之辩,还是“兼爱”“为我”之辩,也是所谓“逃墨必归于杨”(《孟子·尽心下》)的注脚。

概言之,墨子对“执有命者”的批判,在于质疑现实等级的固化与规范标准的缺失,鼓励主体发挥能动以契合“兼爱”;对“执无鬼者”的回应,亦是为维系规范权威以保障“兼爱”。在儒家领衔的人文化趋势中,墨家“非命”可谓构成一种批判修正儒家的强烈人文意识,其中富有对人之道德智识与实践能力的信心。“明鬼”则透露出对人类智识与法律施行远未为足的认识,亦是墨子重拾正义报应确定观念的写照。

二、 “义政”为纲的“明鬼”法刑之义

《明鬼》篇所宣称的“鬼神之明”及鬼神显灵之若干事件,彰显的是一种如今所谓“看得见”的正义价值。围绕“兼爱”“天志”,墨家阐明人类社会基本规范在于“义”:“顺天之意者,义之法也。”(《墨子·天志中》)

“贵义”的这种规范品格不免抵牾于现实政治社会纷纭的失范情态,为维系这一体系化的完美秩序理念,墨子回归神权法传统。明鬼“本”于上古圣王之事,以三代神权治道军誓进行解释;“原”于百姓耳目之实,以五则鬼神之事予以印证;“用”中天下之利,若鬼神有则“交鬼之福”,若鬼神无则“合驩聚众,取亲于乡里”,符合墨家“三表法”逻辑。

以“义”之名祭出鬼神,可鬼神屡受怀疑,《墨子·公孟》载“跌鼻问疾”:“先生以鬼神为明,能为祸福,为善者赏之,为不善者罚之。今先生圣人也,何故有疾?”墨子主要从认识方面回应:“虽使我有病,鬼神何遽不明?人之所得于病者多方:有得之寒暑,有得之劳苦。百门而闭一门焉,则盗何遽无从哉?”这提醒人们,万事万物之因果皆存在联系的复杂性,不能因人类认识的简单有限,就怀疑甚至否定鬼神之“明”与赏罚之“力”。

墨家诉诸并坚持某种类似“神义论”(theodicy)的“鬼神之明”,以撑持理想正义秩序。因而,墨子亦竭力论证鬼神的真实存在。《墨子·明鬼下》详述五则鬼神之事的见闻与流传,并分述夏商周治道与军誓的神权法因素。彼时曾学于儒门的墨子有感于一种怀疑鬼神而不语鬼神的孔学遗风,而要非儒以代言普罗大众的鬼神观念。鬼神之事自然也不是墨子凭空捏造而无社会流传基础。墨子将儒家所消淡的素材注入自身思想体系,这些素材更广泛地支配常人观念,甚至后世还以不显现墨子墨家的方式回流儒学,强化祭礼。(11)参见[美]顾立雅:《中国思想》,马腾译,香港:香港三联书店,2023年,第69页。不过,墨子未说人们的事功仅依靠祭祀鬼神,而是反对“施人薄而望人厚”(《墨子·鲁问》),认为唯有致力于德行考量施予付出,才会得到眷顾与回报。

而且,墨子所言鬼神之明、鬼神之力、鬼神之罚,无不超越世俗权威与圣智道德。《墨子·明鬼下》云:“鬼神之罚,不可为富贵众强、勇力强武、坚甲利兵,鬼神之罚必胜之。”《墨子·耕柱》云:“鬼神之明智于圣人,犹聪耳明目之与聋瞽也。”一般认为,反圣智之说卓著于道家庄学,而在此墨子已提出一种对圣人代表的人类理性智识的贬抑。这一点或许显露出专注于实践经验的墨子在知识论上的矛盾,却也隐含其非儒立说的特定宗旨。正是墨子以“贵义”为纲,其“天义”“神义”的面相自然异于儒者“仁义”,甚至在近切于法律刑罚的人事描绘中,他就直接跳脱于仁义道德或功利理性的考量与证成,而径直追求结果的“义”。在墨子看来,挽救正义的信仰优先于论证如何实现正义。

毋庸置疑,“明鬼”蕴含墨子阐述治国之道与政刑之术的用心。王桐龄说:“墨子所以极力主张有鬼者,非原本于绝对的迷信,不过以为改良社会之方便法门。”(12)王桐龄:《儒墨之异同》,《民国丛书》(第四编·5),上海:上海书店,1992年,第26页。侯外庐揭示墨子“明鬼”政治社会层面的诉求:“然在古代,争取鬼神,谁知道又是一种斗争呢?”(13)侯外庐、赵纪彬、杜国庠:《中国思想通史》(第1卷),北京:人民出版社,1957年,第218—220页。在神权法兴盛时代,礼刑乃至社会规范的权威与实效原本就在鬼神之明;处于鬼神观念的动摇与新君法术的兴盛之间,政治社会已然存在法制权威与实效的严重断裂。墨家意识到世间鬼神信仰的式微及其威慑作用的弱化,可又不满足于那些世俗法令有限的赏罚,便只好主张重塑鬼神权威,重建有效的约束机制,以“明鬼”为威慑话语,寻求以“义政”为纲的社会秩序。

综观《墨子·明鬼下》,寻绎其例句,或曰实然存在,或曰观念存在,义政框架下“明鬼”宗旨可归纳为复仇报应、赏贤罚暴、监督祭祀、案件决疑、合欢聚众五方面。其中,除“监督祭祀”盖为针对儒家重礼远鬼之义,“合欢聚众”属于退求论说,“赏贤罚暴”“复仇报应”“案件决疑”三者均与墨家的罪刑观点密切相关。作为“义政”论纲的题中之义,《墨子》各篇不乏映照“赏贤罚暴”或“赏善罚暴”的表述,而“明鬼”论依照案例强调“明鬼”寄寓的法刑功能;至于鬼神故事中“复仇报应”“案件决疑”的文本意义,亦合于墨家“不杀不辜,不失有罪”的罪刑原则,容后详述。

三、 “赏善罚暴”与墨家罪刑观念

(一) “赏善罚暴”命题的政治法律观念表达

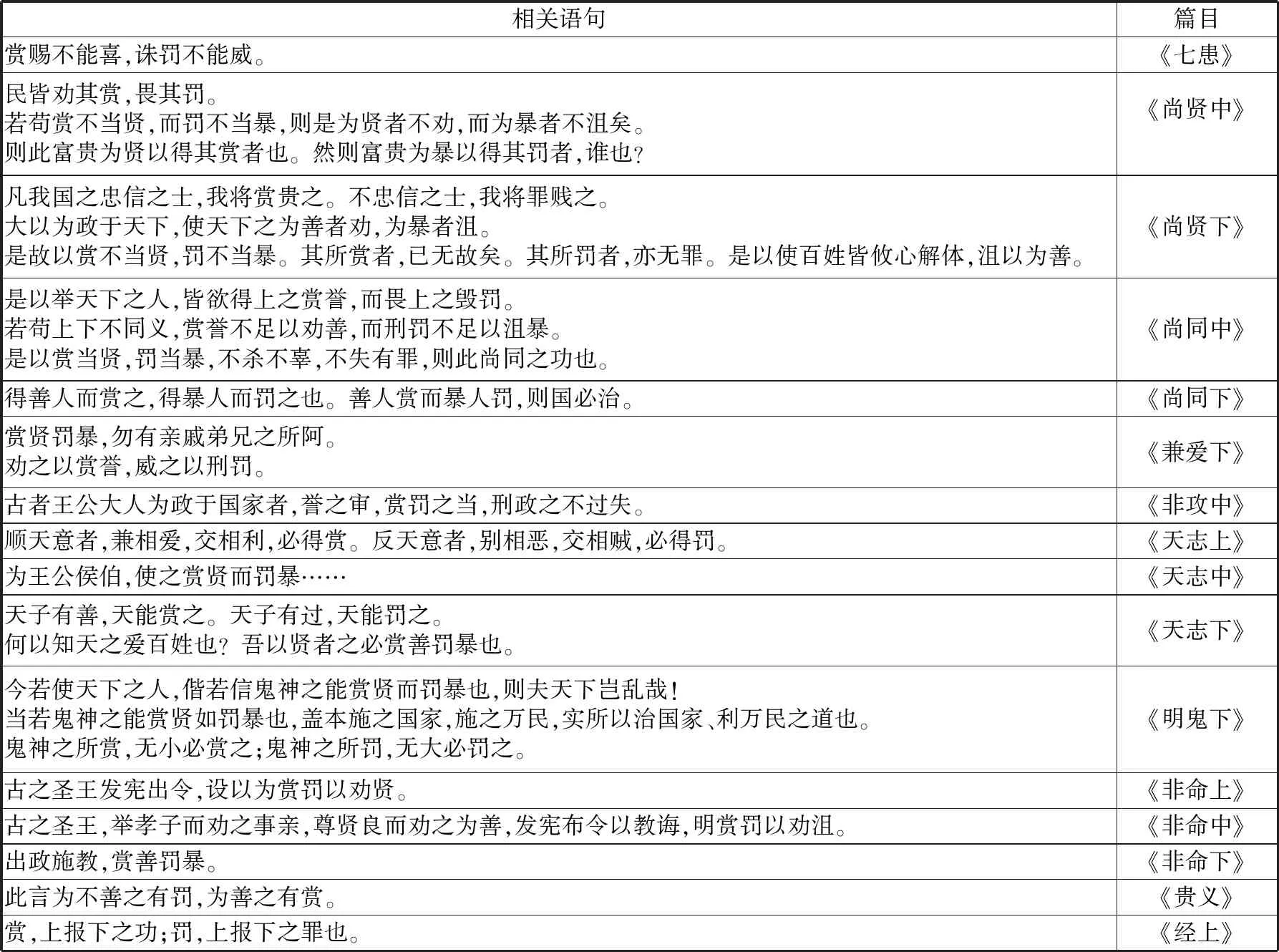

参考上博简《鬼神之明》“赏善罚暴”,观诸先秦书籍,最早多见于《墨子》,并融贯于各篇各论,选择其要者胪列如下:

表1 《墨子》书“赏善罚暴”相关语句

依循《墨子》书的上述论说,“赏善罚暴”规范的最高渊源来自“天”,即“天子有善,天能赏之。天子有过,天能罚之”。进而,圣王统治臣民的“发宪布令”基本规范功能亦显现“赏”“罚”二面。在《墨经》概念中,赏罚仍以关乎政治社会的上下权利义务关系进行解释,即“赏,上报下之功也”,“罚,上报下之罪也”。因而,赏罚应从政治上下关系维度保障“尚同”体制的确立与实施。《墨子》中多处作“尚贤罚暴”的表述,“赏”不只“赏赐”,还有“赏誉”。析言之,关乎赏罚的法令应与道德毁誉以及社会价值标准相一致,即“上同而不下比者,此上之所赏而下之所誉也”,“下比不能上同者,此上之所罚而百姓所毁也”。(《墨子·尚同上》)鉴于战国新兴的法律赏罚以一种法律评价与社会道德评价相反作用的方式表达(如韩非子“六反”说),墨家关于赏罚如何满足上下一致、法律如何符合现实民意的立论颇为可观。同时,赏誉常与“劝”的激励引导效果结合,表明“赏”“罚”通过具象的措施与效果,符合其在政治社会中的规范评价功能。墨家还认为,“赏”“罚”适用务必慎行不滥,才能恰如其分发挥作用,达致“劝之以赏誉,威之以刑罚”(《墨子·兼爱下》)的效果。

“赏善罚暴”具体于形下层面,则墨家将刑法冠为国家纪纲:“古者圣王为五刑,请以治其民。譬若丝缕之有纪,罔罟之有纲。”(《墨子·尚同上》)以圣王与苗民的正反例证,墨子认为“善用刑者以治民,不善用刑者以为五杀”,刑法本身无谓善恶,而在妥善适用。《尚书·吕刑》载:“苗民弗用灵,制以刑,惟作五虐之刑曰法。”墨家从制刑转向用刑,强调用刑之善才是关键,这种理解当然是对刑法正当功能的抬升。

赏罚效力应依托鬼神“赏贤罚暴”的信验,这种墨家色彩的刑法功能叙述不啻后来“信赏必罚”话语的前奏。《墨子·明鬼下》充分表明“明鬼”与“赏善罚暴”的关系:“尝若鬼神之能赏贤如罚暴也,盖本施之国家,施之万民,实所以治国家、利万民之道也。”《鬼神之明》最终亦言:“今夫鬼神有所明,有所不明,则以其赏善罚暴也。”(14)曹锦炎释云,该篇强调鬼神明察入微,爱憎分明,能够“赏善罚暴”。参见马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书》(五)第307—308、311页。在先秦学派中,唯墨家坚信鬼神赏善罚暴,祈望在人世树立天鬼的权威,这一方面是为保护平民弱者的利益,以抵御王公大人的剥削侵凌;另一方面是对全社会的警诫和约束,以使人们因鬼神之明而去恶为善。墨家“明鬼”的经验论证诚然有失偏颇,如王充曰:“墨议不以心而原物,苟信闻见,则虽效验章明,犹为失实,失实之议难以教,虽得愚民之欲,不合知者之心。”(《论衡·薄葬》)然而,鉴于后世民间罪刑观念的宗教因素,这种昭彰于墨学的“明鬼”超越实在法律,寄托于鬼神赏善罚恶的报应刑观念,有其“言盈天下”而深入人心的观念印迹。

(二) “不杀不辜、不失有罪”的罪刑观念

墨家呼吁“强不执弱,众不劫寡,富不侮贫,贵不傲贱”,“兼爱”原本主张善用刑法。《墨子·大取》曰:“杀一人以存天下,非杀一人以利天下也;杀己以存天下,是杀己以利天下。”又曰:“爱之相若,择而杀其一人,其类在坑下之鼠。”墨家认为,人可以选择自我牺牲以利天下,但不能以天下为借口杀害无辜之人。毕竟杀人违反兼爱原则,如果在两个本应属于兼爱范围的人之中,不管出于什么理由竟然选择杀害其中一人,如此不堪就不免沦为同类相残的鼠族。可见,墨家虽然崇尚功利,言全体多于个体,但于道义上始终遵守不杀无辜之原则。

墨家罪刑原则中最重要的当属“不杀不辜,不失有罪”。(《墨子·尚同中》)“不杀不辜”主要提示“慎刑”,“不失有罪”则旨在强调“严刑”。“明鬼”论固然不乏威慑恐吓世人以劝善沮暴,然在论证鬼神实存之余,更多透露监督执法用刑者的特定要求。(15)郑杰文说:“鬼神作为社会控制力量的作用有二,一是监督、赏罚官府统治阶级,使其不敢不清廉明正;二是监督、赏罚平民百姓,使其不敢暗中作恶。”郑杰文:《墨子鬼神观的渊源学说及影响》,张知寒、李广星主编:《墨子研究论丛》(二),第427—428页。

考诸《墨子·明鬼下》所述“耳目之情”以闻见的鬼神五事:事一载周宣王杀杜伯以“不辜”,杜伯为鬼射杀周宣王;事三载燕简公杀庄子仪以“不辜”,庄子仪为鬼击杀燕简公。墨子借此二事闻见者之口,旨在“戒之慎之”,“凡杀不辜者,其得不祥,鬼神之诛,若此之憯遫也!”墨家以此二事阐明“不杀不辜”的刑罚理念,执法用刑的君上屡杀不辜臣民,但人死为鬼,枉杀终将遭到报复。近人已述墨家慎刑慎杀、避免冤案之义:“滥施刑罚误杀不辜,法律的公道虽不能由人事申之,冥冥鬼神仍旧能折冤狱代施报复。”(16)冒景瑄:《墨家法律思想》,《新粤周刊》1937年第5期。“这种‘善有善报,恶有恶报’的朴素的正义观尽管在当时并没有受到重视,但是以今人的眼光看,墨子无疑开了控制国家滥用刑罚权的先河。”(17)王金慧:《墨子“兼相爱,交相利”法律观及其现代价值》,烟台大学,2008年硕士学位论文,第30页。治者枉杀之行本身构成“杀不辜”之罪,不辜者化而为鬼杀害治者,既是对“杀不辜”行为的否定,又是通过刑杀治者实现正义。这种叙述寄寓着墨子“不杀不辜”的呼吁以及复仇报应刑观念。

上古慎刑思想与“不杀不辜”原则源远流长,如《尚书·大禹谟》云:“罪疑惟轻,功疑惟重。与其杀不辜,宁失不经。”周人亦有罪疑从赦原则:“五刑之疑有赦,五罚之疑有赦。其审克之。”(《尚书·吕刑》)更有“三刺”之法:“壹刺曰讯群臣,再刺曰讯群吏,三刺曰讯万民。”(《周礼·秋官·司刺》)春秋管氏奉“轻刑罚”为“国之大礼”(《管子·中匡》),主张慎用“杀生贫富贵贱”之“六柄”。(《管子·小匡》)这些依照职权与程序适用刑罚的古法,对避免刑罚滥用、预防冤狱发生富有积极意义。墨家强调“不杀不辜”,汲取优良的传统思想资源与实践方略,与儒家恤刑思想共同代表法律人文主义,至少在话语体系上有别于稍后兴盛的轻罪重刑思想。

如果说“不杀不辜”传承传统治道的慎刑原则,那么“不失有罪”则凸显墨家违法必究的主张,显示战国渐趋刑制化时代的印迹。《墨子·明鬼下》事五正反映“不失有罪”的理念:

实不难想见,现实中的“盟诅”仪式普遍存在欺瞒状况,“盟矢不以其情”,导致案件真相尘封。虽说齐庄君恐杀不辜、恐失有罪,但盟诅后大概只能是“兼释之”的裁决结果。然而,现身鬼神扮演了阻却“失有罪”的角色,恰成墨家“不失有罪”的特殊救济。所谓制裁之“憯遫”,更为宣显“不失有罪”。

不管是不辜者为鬼报复杀不辜者,还是作为神意“不失有罪”,“明鬼”都围绕罪刑关系,结穴于“不杀不辜,不失有罪”的刑法宗旨。由此也说明,墨子“明鬼”非惟威慑恐吓民众避免犯罪,更为规谏君上公正断案,从而透露出“严刑慎刑”理念,乃至隐含关乎法律程序正当性的意义。

犯罪与刑罚的对应关系,源自人类社会业已树立的复仇与报应观念。进而形成罪责刑的相适应观,即针对罪犯的刑事处罚应与其罪行责任相当。(19)贝卡利亚说:“犯罪对公共利益的危害越大,促使人们犯罪的力量越强,制止人们犯罪的手段就应该越强有力。这就需要刑罚与犯罪相对称。”[意]贝卡利亚:《论犯罪与刑罚》,黄风译,北京:中国大百科全书出版社,1993年,第11页。墨家是主张罚当其罪的。腹黄享刑子一事明确记载墨家法律规则,言及“杀人者死,伤人者刑”的墨者之法,实为“百王之所同”(《荀子·正论》),属于治国最低限度的法律共识(如《史记·高祖本纪》所述“约法三章”),亦即刑法应当有罪必罚、罚当其罪、避免畸轻畸重的一种法律常识。(20)姚建宗指出,法律常识的意义在于:“以最朴素、最直接、最浅显的方式表达了人们日常生活中共同认可的那些最基本的‘是非’观与‘善恶’观。”参见姚建宗:《法律常识的意义阐释》,《当代法学》2022年第1期。而其应合《吕氏春秋》“去私”的特殊意义在于,腹黄享不以私废公,拒绝秦王宽宥,对杀人的儿子“行墨者之法”,得以显露生命权利平等、拒绝恩赦的平等以及严格公正司法的思想。尤其是法律刑罚对情理、身份、权力的抗衡抵制,便富有严刑的思想意义。毕竟,“慎刑”常与“轻刑”如影随形,时而归于“以法统政”之策,(21)例如,管仲主张慎刑而采取“严刑轻过移诸甲兵”的刑事政策,规定:“制重罪赎以犀甲一戟,轻罪赎以鞼盾一戟,小罪谪以金分,宥闲罪。”(《国语·齐语》)慎刑轻刑并非本义,移诸甲兵才是目的。参见马腾:《管仲法思想与实践诠述——传世文献及清华简〈管仲〉合观》,《山东社会科学》2022年第6期。或是诉诸“导德齐礼”的说教,就可抛却正当的赦宥赎免,但这有损于法律刑罚的权威与实效。因此,慎刑既不能过于残酷而严苛,又不能过于慈惠而松弛,等同于刑法适用的宽松或轻简。认真对待法令实施与刑罚适用,慎刑本身不应失却严刑。就墨家而言,“不杀不辜”必配以“不失有罪”,法律的权威性才能得到张扬,这是墨家严刑观与儒家赦宥论的微妙差异。

概言之,墨家“不杀不辜,不失有罪”与罪刑相适应的原则不乏通约之义。儒家遵循明德慎罚而倡导宽免恩赦,于“不失有罪”方面有所疏失;法家强调信赏必罚而极言轻罪重刑,于“不杀不辜”方面难言应合。传统述刑学说间,墨家合言慎刑严刑,适以彰显刑法思想意义。

四、 从墨家“赏善罚暴”到法家“赏刑”二柄

墨家提出“不党父兄,不偏富贵”(《墨子·尚贤中》)的反宗法宣言,法律上亦主张“均分赏善罚暴,勿有亲戚弟兄之所阿”(《墨子·兼爱下》),不难联想到韩非“法不阿贵”(《韩非子·有度》)的名言。郭沫若说:“韩非思想,在道家有其渊源,在儒家有其瓜葛,自汉以来早为学者所公认,而与墨家通了婚姻的一点,却差不多从未被人注意。”(22)郭沫若:《十批判书·韩非子的批判》,《郭沫若全集》(历史编·第2卷),北京:人民出版社,1982年,第350页。

但凡论述法家法律思想者,皆会联结其人性论说。墨子批判现实赏罚不明不公,隐含对人之性情与人定法律的怀疑。“所染”标示的墨家人性论以及“墨子泣丝”的典故,皆阐明人性受后天影响:“士亦有染。其友皆好仁义,淳谨畏令,则家日益,身日安,名日荣,处官得其理矣……其友皆好矜奋,创作比周,则家日损,身日危,名日辱,处官失其理矣。”(《墨子·所染》)然而,墨子更多窥见人性之“恶”,或认为恶多善少,因而将原始状态描述为“天下之乱,若禽兽然”。以禽兽之性喻初民之性,墨子的人性论隐藏其中:在“一人一义,十人十义”的社会中,“人是其义,以非人之义,故交相非也”。(《墨子·尚同上》)在未有国家法律之前,人与人的关系被定性为一种斗争互害关系:“内者父子兄弟作怨恶,离散不能相和合。天下之百姓,皆以水火毒药相亏害。”(《墨子·兼爱中》)诉诸“天志”不乏对人世的疑忌,“六辟”所谓“去喜,去怒,去乐,去悲,去爱,去恶”(《墨子·贵义》),对人之性情颇为悲观。(23)徐复观指出:“(墨子)认为情是恶的,先秦情与性常不分,情恶亦性恶……墨子则因情之恶,无形中失掉对人自身的信心。”徐复观:《中国人性论史·先秦篇》,上海:上海三联书店,2001年,第284页。萧公权说,墨子书中“一再暗示人之性恶”。萧公权:《中国政治思想史》,北京:新星出版社,2005年,第90页。王冬珍认为:“此必须用性理绝对控制情感与欲望,乃能长久兼相爱交相利,彻底实现奉献、牺牲之利他主义也。”王冬珍:《墨学新探》,台北:台湾世界书局,1989年,第171页。

墨家“兼爱”的理想却可能遮蔽“赏善罚恶”趋于性恶的矛盾观点。与其说墨子对人性之爱持积极态度,不如说是对现实痛心疾首而愈倡“兼爱交利”。《非攻》批判“不相爱”:从“窃其桃李”到“取人马牛”,再到“贪伐胜之名”。“兼爱”利人利己的功利计算恐未直面性恶,则惟有另外诉诸权威力量。钟泰说:“故以人之性言之,则墨子之道未可必行也。墨子非不知之,故推之于天志,申之以鬼神之赏罚。”(24)钟泰:《中国哲学史》,北京:东方出版社,2008年,第33页。墨家信奉兼爱之善、天志之义、鬼神之明,人的善念与信仰关乎法律实效与权威,倡导志功合观,赏刑相称,这方面的体悟与法家大有径庭。

但另一方面,“兼爱”与“六辟去爱”的龃龉及“刑赏”出路,则与法家由“因人情”而“制民欲”的理路相仿。史华兹说:“(墨家)重视‘合法的’强力继而‘惩罚与奖赏’,还有未曾说明出来的墨家原始状态的人性论,也许有助于为法家的某些思想内容准备了生长土壤。”(25)[美]本杰明·史华兹:《古代中国的思想世界》,程钢译,南京:江苏人民出版社,2004年,第173、342页。确实,墨家既不甚信任个体人性,强调“为善之有赏,为不善之有罚”(《墨子·公孟》),并倡导大公无私,所谓“诸行赏罚及有治者,必出于公”。(《墨子·号令》)这仍然体现于腹黄享刑子之轶事,载于《吕氏春秋·去私》篇。(26)墨家钜子腹黄享之法与商君之法关联的阐述,参见王叔岷:《先秦道法思想讲稿》,北京:中华书局,2007年,第220—221页。腹黄享强调赏刑威严,认为严格行墨者之法实为“禁杀伤人”,其对刑罚“禁杀”功能的陈说,与“以刑去刑”逻辑如出一辙。

“赏刑”之法在法家著述中俯拾皆是,不待申说,今人习于由此阐明战国赏刑话语的盛兴,至于这一范畴早已频见于《墨子》,则尚未深察。应当注意,墨家“天志”“明鬼”“法仪”诸论一贯强调治国赏刑二端,预示战国新法勃兴气象,也构筑法家以赏刑为二柄,从而明法重刑的规范普遍性、客观性叙述。(27)墨家对法学的影响,另参见李平:《论墨子与先秦“法”学兴起》,《法制与社会发展》2014年第2期。法家受墨学启示甚多,更以不再隐晦的人性恶论,将源自墨学的“赏刑”话语引申发展为一套重刑主义理论。法家“明威”神似“明鬼”(28)孙诒让评曰:“《韩非子·难三》篇云‘明君求善而赏之,求奸而诛之,其得之一也。故以善闻之者,以说善同于上者也;以奸闻之者,以恶奸同于上者也:此宜赏誉之所及也。不以奸闻,是异于上而下比周于奸者也,此宜毁罚之所及也’,与此说略同。”孙诒让:《墨子间诂》,北京:中华书局,2001年,第76页。,终亦成就墨家“一同天下之义”图景的法制体系。

对人性恶的认识与揭示,对人与人之间“若禽兽然”的不安与排斥,都是墨家、法家之所以非儒的要义。针对其时相互侵夺、勇于私斗的乱象,墨法两家皆意识到维系权益的基础性意义,并试图制定强效规范定分止争。(29)杜国庠认为,墨家拥护所有权的思想,适用于当时即将到来的社会,成为法家思想的滥觞。参见杜国庠:《先秦诸子思想概要》,《杜国庠文集》,北京:人民出版社,1962年,第17页。且看反映秦法的《语书》所言法律功能:

古者,民各有乡俗,其所利及好恶不同,或不便于民,害于邦。是以圣王作为法度,以矫端民心,去其邪避(僻),除其恶俗。法律未足,民多诈巧,故后有閒令下者。凡法律令者,以教道(导)民,去其淫僻,除其恶俗,而使之之于为善也。(30)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简·语书释文注释》,北京:文物出版社,1990年,第13页。

这与墨家所言极似,即自然状态“十人十义”之乱到国家状态“一同天下之义”之治,“赏刑”的“法律令”于其中扮演重要作用。(31)参见[日]池田知久:《睡虎地秦简〈语书〉与墨家思想》,《池田知久简帛研究论文集》,曹峰译,北京:中华书局,2006年,第185—227页。无论是墨家终怀“兼爱”理想,以天志法仪为保障,还是法家归宿于禁恶止奸、富国强兵,皆偏于不甚信任而悲观的人性认识以及对陋习恶俗的批判,旨在以国家强力的法令赏刑加以约束规范。只是在法家依附于君权的划时代变法中,已褪去墨家曾用以承载规范权威与信仰的“明鬼”言说,而更专注于赏刑手段本身的阐述。

五、 结 语

回观上博简《鬼神之明》篇,其延续《墨子·明鬼下》关于圣君暴王各得赏刑而以见“鬼神之明”的掌故,后段则转而列举鬼神有所不明的情形:“吾故曰:‘鬼神有所明,有所不明。此之谓乎?’”不管是《墨子》佚篇中的驳难之语,还是归属于它家思想文献,都反映墨家凭借鬼神论述法律赏刑的真切论题。《鬼神之明》最终关乎的是“赏善罚恶”,足以透露当时罪刑观念的显学之争,甚至是在非儒议题上墨法共同朝向工具主义法律观的契合。墨法相继阐扬的强力兴国与赏刑严明的思潮,确可窥见诸家在治国法制议题上的一番思想争鸣。

在科学法治的时代,神明观念盖已成前音绝响。不过,在中西法律文明的视野中,超验概念、形而上学、宗教信仰在漫长历史中为塑造人们对国家社会的法律观念影响深刻。尽管相比西方由宗教到人文的历史,中国早在轴心时代呈现人文早熟之势,但自杳渺的神权法时代,到后世反复凸现的鬼神信仰与法俗文化,墨子及其墨家仍可谓于其间独擅信仰观念与法律赏刑关系论说之胜场。