《四库全书》与清代吴地《诗经》学

刘立志

乾隆三十八年(1773)二月,清高宗下诏开设“四库馆”,调集文臣学士纂修《四库全书》,至于乾隆四十六年(1781)十二月第一分《四库全书》告成,入藏文渊阁,翌年九月文溯阁《四库全书》缮竣,后来又加以续缮、撤改、复校,至于乾隆皇帝退位才算正式完工,前后历时22年。后来又组织学者为收录的书籍撰写提要,汇集而成《四库总目》,内中涉及对于古今《诗经》研究的把握与认识。《四库全书》的编纂、《四库总目》的著评都与吴地《诗经》学者存在密切关联。在此需要说明的是,本文称说“吴地”范畴涵盖苏州、无锡、常州、湖州、嘉兴等五个区域。

一、 吴地征书与献书的互动

《四库全书》纂修之初始,乾隆三十七年(1772)正月初四即下诏指令地方政府动员全国民间进献藏书,但是一年之间应者寥寥。乾隆三十八年(1773)三月十八日再次下诏呼吁“购访遗书”,发动两江总督、两淮盐政、浙江巡抚等要员访查藏书旧家。档案记载之中,受访的江浙藏书旧家包括徐乾学之传是楼、钱曾之述古堂、朱彝尊之曝书亭等。乾隆皇帝还曾在上谕中指名让苏州山塘书肆的书贾钱金开与陶廷学、湖州书船的贾客协助搜访,足见乾隆皇帝深知包括吴地在内的江浙区域实乃人文渊薮,民间收藏图书极其丰富,资料文献足备采用。皇帝一再下诏求书征书,朝廷的献书令终于得到臣僚、藏书家的热烈响应,因此《四库全书》的底本除了各省采进本、内府藏本刻本、《永乐大典》本以外,还有大量由各地藏书家进献而来的。至编纂《四库总目》之时,乾隆帝还特别发布谕旨,命令将献书甚多的藏书家姓名“附载于各书提要末”,为后人提供藏书线索。

《四库全书》收书截止于乾隆中期,配套汇集所收诸书提要的《四库总目》初稿完成于乾隆四十六年(1781),于乾隆五十九年(1794)刊刻颁布,其总纂官为纪昀、陆锡熊、孙士毅,陆氏乃吴人。《四库总目》于“诗类”评论了《诗》学著作63部(包含附录1部)、941卷,存目提要著录《诗经》研究专著84部、913卷,两者合计147部1854卷。馆臣总计评论了清初至乾隆时期百余年间《诗经》研究著作57部,其中著录清人《诗经》著作22种,存目著录清人《诗经》著作35种。

《四库全书》所收录的图书的底本,按照其来源,可分为内府本、赞撰本、各省采进本、通行本、《永乐大典》本六类,其纳录途径主要包括各省购买、私人献纳、馆臣辑佚等。就献纳来说,有学者统计《四库总目》中注明的藏书人姓名,发现,“献书人中,仅三分之一为藏书家,二分之一为馆臣,三分之一为其他人员(因藏书家与馆臣有重叠者)。藏书家中以江浙为多,除黄登贤、纪昀、孔昭焕、李文藻、励守谦、翁方纲、熊志契、周永年、朱筠外,其余20多人均出自江浙。进呈图书最多的是鲍士恭、范懋柱、汪启淑和马裕,堪称四大藏书家,只有马裕在扬州,其他三家皆在浙江。江浙藏书家又多系皖籍商人,如鲍士恭、程晋芳、马裕、汪启淑、汪汝瑮、汪汝藻、吴玉墀等人均是”(1)郑伟章:《书林丛考》,长沙:岳麓书社,2008年,第401页。。献书群体中出于吴地者,郑伟章《书林丛考》梳理有:程景伊,武进人,《四库总目》著录其家藏本2种;蒋曾莹,苏州人,《四库总目》著录其家藏本11种(2)根据乾隆三十九年(1774)五月十四日上谕,蒋曾莹进呈书籍达百余种,得赏内府初印之《佩文韵府》一部。乾隆帝还曾在其进呈的《职官分纪》书首题诗一首。;陆锡熊,上海人,《四库总目》著录其家藏本21种;闵惇大,乌程人,《四库总目》著录其家藏本1种;彭绍观,长洲人,《四库总目》著录其家藏本1种;王昶,松江人,《四库总目》著录其家藏本3种;徐天柱,德清人,《四库总目》著录其家藏本5种;许宝善,上海人,《四库总目》著录其家藏本1种;严福,世居吴县,寄居青浦县,《四库总目》著录其家藏本1种;周厚堉,上海人,《四库总目》著录其家藏本162种(3)根据乾隆三十八年(1773)九月初四江苏巡抚萨载奏折,周厚堉进呈之书,除去重复及残缺不全外,共计366种,得赏内府初印之《佩文韵府》一部。乾隆帝还曾在其进呈的宋本《两汉博闻》书上题诗一首。;邹炳泰,无锡人,《四库总目》著录其家藏本1种;祝德麟,海宁人,《四库总目》著录其家藏本2种;朱彝尊,秀水人,《四库总目》著录其家藏本33种。吴地学者和藏书家积极进献书籍,为《四库全书》的编纂完成作出了重要贡献。吴地人杰地灵,文化先进,洵为不虚。

二、 四库入选吴人《诗》学著述之统计

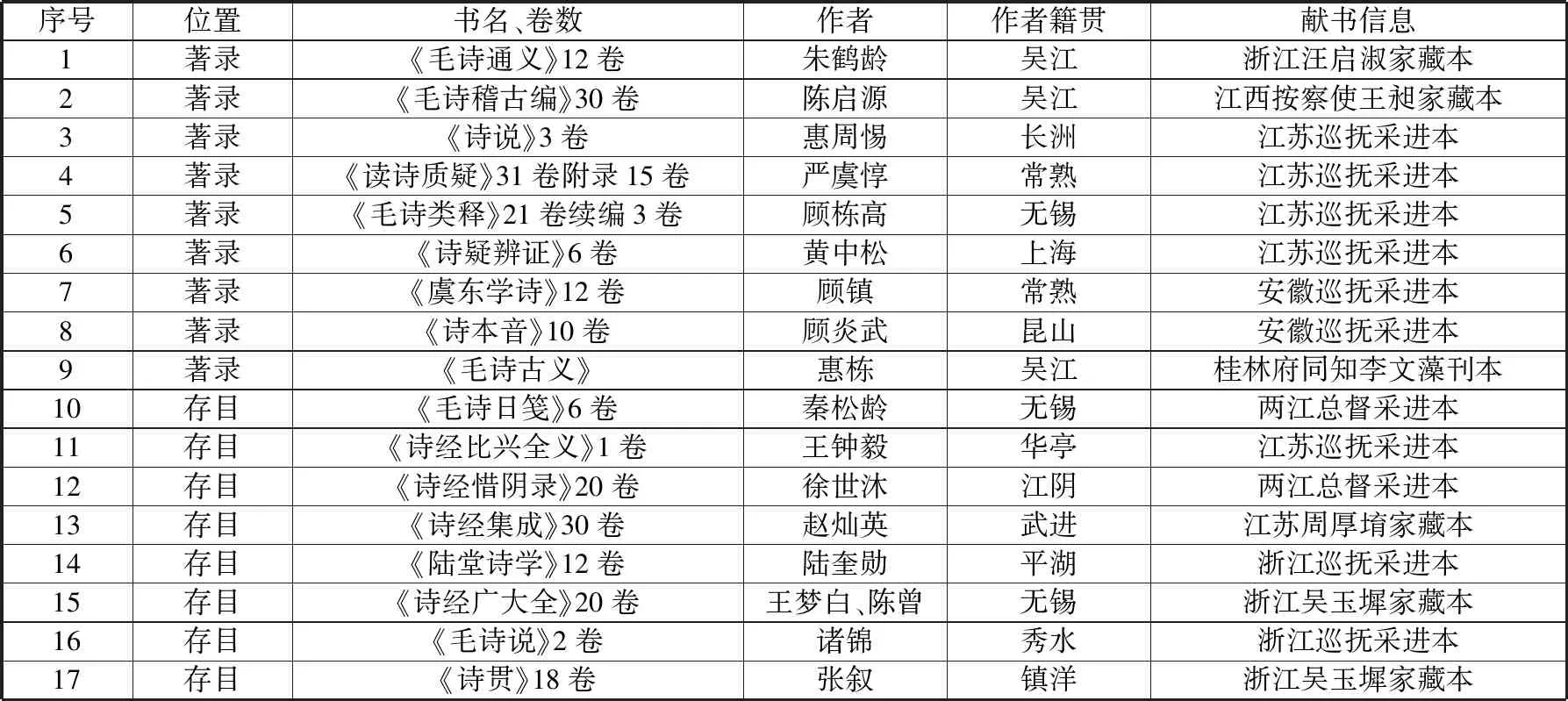

《四库总目》评介清代《诗》学著述57部,其中出于吴地学人之手的共有17部,其书名、作者、籍贯、献书者信息列表如下:

表1 《四库总目》所存吴地学人评介清代《诗》学概况

此外,《四库总目》于五经总义类存目载录常熟沈淑编《经玩》20卷,山西巡抚采进本,评论言及丛书中收录的沈淑《毛诗异文补》,“全引伪申培《诗说》,尤失考也”;又载录吴江李重华《三经附义》6卷,浙江巡抚采进本,“其说《诗》较二经(按:指《周易》和《尚书》)为详,颇欲推求言外之意,胜于株守文句者,而亦每以好生新意失之”;还载录太仓周象明《七经同异考》34卷,江苏巡抚采进本,其中包含《诗》6卷,这些著作因以丛书形式流布,上表并未计入。

从《四库总目》收录的吴人《诗》学著述的采进来源看,它们并非全部来自江浙地区,而是涵盖江西、安徽、桂林诸地区,说明这些图书在赣、皖、桂都有一定的流传,泽溉学林,其影响并不为撰著者的乡里籍贯所局限。

三、 《四库总目》对于清代吴地《诗》学之评价

《四库总目》将收录的图书区分为著录书和存目书两类,也有学者表述为“编录”书与“存目”书,或者“收录书籍”与“著录书籍”,分类名目之中已经隐含了对于图书学术价值上下的评判,但书中对于清代吴地《诗》学的认知与评论远不止一分为二这么简单。

何海燕发表有专题论文,分析《四库总目》对于清初《诗》学的认识,指出从总目看,清初百余年间的《诗经》总体研究可分为三家:宋学派、汉学派与汉宋兼采派。宋学派以朱子《诗集传》为宗,或兼采他说,或参以己意,赵灿英著述属于此派。汉学派以毛郑为宗,或兼采古说,或参以己说,陈启源、顾栋高著作属于此派。而汉宋兼采派不主一家,兼采众说,涵盖严虞惇、惠周惕、顾镇等人。“可将这一时期的诗学概况为:推求诗意与训诂名物共存,臆说与考证兼有,没有学术价值的科举用书依然有市场”(4)何海燕:《从〈四库总目〉看清初〈诗经〉研究之状况——兼谈〈总目〉治〈诗〉思想对清中后期〈诗经〉研究的影响》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》2005年第3期。。她将《总目》所反映的编纂者的《诗经》研究观念概括为三点,一是复古与征实,包括研究方法上的复古,即回复到东汉时期用训诂说《诗》的路数上去,也包括文献材料上的复古,即主张采用古义、古说来说《诗》;二是经学正宗思想,坚持以诗教观、美刺观说《诗》;三是反对以门户说《诗》,提倡不拘守一家之言。这个见解是比较深刻的。

《四库总目》对于吴地学者《诗》学著作信息的了解比较全面,评析比较中允,如指出朱鹤龄《毛诗通义》和陈启源《毛诗稽古编》原本两人互相商榷问题而成书,“二书固相足而成也”,稍后的周中孚《郑堂读书记》甚且认为“后之人诚能取二书会而通之,傅以近儒之说,依《集传》次序,别一书,庶使讲宋学者知所改辙焉”(5)周中孚:《郑堂读书记》,黄曙辉、印晓峰标校,上海:上海书店出版社,2009年,第123页。。《总目》以“征实”为标的,衡量考论诸书,如评价严虞惇《读诗质疑》“非惟不存门户之心,亦并不涉调停之见”,评黄中松《诗疑辨证》“考证讹谬,校定异同,其言多有依据。在近人中,犹可谓留心考证者焉”,评秦松龄《毛诗日笺》“大旨多以意揣之,不尽有所考证也”,评徐世沐《诗经惜阴录》“循文衍说,于《诗》教未得其要领也”,不足之处极其突出。在《总目》编纂者看来,陈启源的《毛诗稽古编》是个中翘楚,堪为楷模,“其间坚持汉学,不容一语之出入,虽未免或有所偏。然引据赅博,疏正详明,一一皆有本之谈。盖明代说经,喜骋虚辨。国初诸家,始变为征实之学,以挽颓波。古义彬彬,于斯为盛”,可谓极力标举,赞誉有加。

批评和赞扬之外,还有态度更甚者,不加一词,迹近鄙视,如《总目》于存目认为赵灿英《诗经集成》“大旨为揣摩场屋之用”,王钟毅《诗经比兴全义》“盖专为科举作也”,平实叙述其内容与体例,绝无称道之语,这与乾隆朝对于制艺类书籍的定性保持了高度的一致,是主旋律。乾隆三十七年(1772)正月初四,乾隆谕令征集图书,明文有言“除坊肆所售举业时文,及民间无用之族谱、尺牍、屏幛、寿言等类,又其人本无实学,不过嫁名驰鹜,编刻酬唱诗文,琐碎无当者,均毋庸采取外,其历代流传旧书,有阐明性学治法,关系世道人心者,自当首先购觅”(6)《清实录》,北京:中华书局,1986年,第4页。,明确规定了采集载录图书的范围,主要是“关系世道人心”的儒学经典与史学经典,时文、应用类文字、应酬类文字皆在摒弃之列。综合说来,清廷对于制艺类书籍的态度比较矛盾,呈现出摇摆不定的态势。顺治时期,政府下令禁止坊间选刻时文、表策;乾隆帝即位后,曾一度比较宽容,乾隆元年(1736)六月,下谕弛坊间刻文之禁,准许民间将乡、会试佳卷照前选刻,又命将前明及本朝诸大家时艺精选数百篇,汇为一集,颁行天下。但是在启动《四库全书》编纂工作前后,乾隆帝对于这类书籍比较排斥,至于嘉庆年间,对于此类书籍还是袭用查禁政策。

四、 由政而学:顾、李、杨三人最受青睐

《四库全书》及《总目》对于清人著述的选择载录,情形不尽相同,按照陈新先生的观点,《四库全书》纂辑的动因是“稽古右文”,后来才转为“寓禁于征”(7)陈新:《是“稽古右文”还是“寓禁于征”——析〈四库全书〉纂辑的动因》,《文教资料》1995年第2期,又收入漆永祥、王岚编:《锦衣为有金针度:陈新古籍整理与古典文学研究论集》,北京:人民文学出版社,2023年。,突出了意识形态要求。在此前提之下,清代《诗》学著述的入选,还夹杂有其他因素,如人情献纳。周春《耄余诗话》卷二云:“《四库全书》载近时人著述甚少,通计不过十余人,而余甲戌同榜得三人焉,顾古湫镇、姜白岩炳章、范蘅洲家相,皆晓岚先生力也。”(8)转引自蒋寅:《金陵生小言续编》,北京:中华书局,2020年,第73页。甲戌为乾隆十九年(1754),纪晓岚亦徇同年之情而将三人著作收入《四库全书》之中。其中,顾镇为江苏常熟人。

吴人《诗》学著作的取舍,最重要的标准还是政治因素,获蒙圣意垂青之人的著作入选,无疑具有天然的合理性,顾栋高、李光地与杨名时可为明证。

《四库全书》收录顾栋高的著作凡三种,包括《大儒粹语》28卷、《尚书质疑》2卷、《毛诗类释》21卷《续编》3卷、《春秋大事表》50卷《舆图》1卷《附录》1卷。顾栋高之声名早已达致天听,受到关注。乾隆十六年(1751),顾栋高荐举经学,五月二十七日(阳历7月19日),乾隆帝令将保举经学之陈祖范、吴鼎、梁锡玙、顾栋高的著述送闻;八月初三日(阳历9月21日),谕保举经学之陈祖范、顾栋高年历老迈,不能来京,俱著给与国子监司业职衔,以为绩学之助。《四库总目》收录江苏巡抚采进本“《毛诗类释》21卷《续编》3卷”,言“是编成于乾隆壬申。《序》文、案语皆称臣,盖拟进之本”。壬申年即公元1752年,时为顾栋高授职的第二年。顾氏著述经过乙览,即予以职位,君上印象应是极佳,后出新著理应跟进呈上,此亦为人情常理。而乾隆三十七年(1772)正月初四日(2月7日),乾隆帝谕令各地征集遗书,谕旨中明言“又如历代名人,洎本朝士林宿望,向有诗文专集,及近时沉潜经史,原本风雅,如顾栋高、陈祖范、任启运、沈徳潜辈,亦各有成编,并非剿说、卮言可比,均应概行查明。在坊肆者,或量为给价;家藏者,或官为装印。其有未经镌刊,只系钞本存留,不妨缮录副本,原书给还。并严饬所属,一切善为经理,毋任吏胥藉端滋扰。”全文详见《清高宗实录》卷九〇〇。专门拈出顾氏的名姓,馆臣顺应圣意,将顾氏著作搜集录入,自是理所当然与必然。

《四库总目》对于李光地、杨名时学派的褒扬与认可,更为显明。此派师生著作收录情况如下:

李光地《御纂周易折中》二十二卷首一卷、《周易通论》四卷、《周易观》十二卷、《尚书解义》一卷、《诗所》八卷、《朱子礼纂》五卷、《古乐经传》五卷、《大学古本说》一卷《中庸章断》一卷《中庸余论》一卷《读论语札记》二卷《读孟子札记》二卷、《注解正蒙》二卷、《榕村语录》三十卷、《御纂性理精义》十二卷、《榕村集》四十卷、《钦定音韵阐微》十八卷、《御定月令辑要》二十四卷图说一卷、《御纂朱子全书》六十六卷、《星历考原》六卷。

李光地之弟李光坡《周礼述注》二十四卷、《仪礼述注》十七卷、《礼记述注》二十八卷。

李光地之子李钟伦《周礼训纂》二十一卷。

李光地弟子惠士奇《易说》六卷、《礼说》十四卷、《半农春秋说》十五卷。

李光地弟子何焯《义门读书记》五十八卷。

李光地弟子杨名时著作《周易札记》二卷、《诗经札记》一卷、《四书札记》四卷三种。

《四库全书》收录李、杨二人子侄、门生著作如此之多,很大程度上是因为二人的政治地位所致。

李光地(1642—1718),光地字晋卿,号榕村、厚庵,卒谥文贞,福建安溪人。康熙九年(1670)进士,改庶吉士,后迁翰林院学士,十九年(1680)授内阁学士,二十五年(1686)授翰林院掌院学士、充经筵讲官,后擢兵部右侍郎,迁工部左侍郎。三十七年(1698)授直隶巡抚,累官至吏部尚书、文渊阁大学士。李光地学宗程朱,为康熙朝理学名臣,深受康熙帝宠信,曾先后奉命承修《周易折中》、《御纂性理精义》21卷、《钦定音韵阐微》18卷、《御定月令辑要》24卷图说1卷、《御纂朱子全书》66卷、《星历考原》6卷等。彭绍升《故光禄大夫文渊阁大学士李文贞公事状》云:“(康熙十九年)闰八月,圣祖御乾清门,命公奏进家居所著文字。公汇其读书笔录及论学文字为1卷,叙而进之。”(9)钱仪吉:《碑传集》,北京:中华书局,1993年,第334页。又云:“四十四年十一月,授文渊阁大学士,召还。时圣祖临御久,日潜心六艺之文、河图象数之学,下逮濂洛关闽之书,旁及历算、声音之道,反覆研索,有原达流。公固笃信程朱,因以上窥羲、文之秘,所奏进文字,发舒心得,圣祖未尝不称善。凡御定诸书,多委公参定,中有淆赜,往复陈情不倦。故最后圣祖诏廷臣言:‘知光地者莫若朕,知朕者亦莫若光地矣。’”(10)钱仪吉:《碑传集》,第337页。君臣关系极为融洽,颇有知己之感,后来虽有被斥为“伪道学”之波折,但康熙帝对其宠信如故。康熙三十六年(1697)康熙帝亲征葛尔丹时,寄给敬事房总管即总首领太监顾问行的谕旨之中有两条,一则云“一匣薰鲜细鳞鱼、一匣鲜鹿肉条,交南书房送到大学士李光地处敬事房”,另一则云“京中南城水甚是不堪,李大学士肚腹不好,须得好水才好,尔等每日将玉泉山水交与他家人带去,非此水不可吃,照此传给李大学士知道”。(11)上海书店出版社编:《清代档案史料选编》,上海:上海书店出版社,2010年,第670页。细致贴心,亲热似家人,对李光地可谓关怀备至,迹近佳话。雍正时期,李光地曾经被奉入贤良祠,春秋受祀。

李光地为政坛成功人士,学术研究方面也极有成绩,在经学、乐律、音韵等领域造诣颇深,撰著有《周易通论》4卷、《尚书解义》1卷、《周礼纂训》21卷、《春秋毁余》4卷、《四书解义》8卷、《论孟子札记》4卷、《古乐经传》5卷、《韵书》、《榕村语录》30卷、《榕村全集》40卷等多种,加之他乐于奖掖士子,提携后进,在学术界享有盛誉。《清史稿》卷二九〇论曰:“圣祖以朱子之学倡天下,命大学士李光地参订《性理》诸书,承学之士,闻而兴起。(方)苞与光地谊在师友间,(杨)名时、(王)兰生、(魏)廷珍、(蔡)世远皆出光地门。(胡)煦亦佐光地修书,得受裁成于圣祖。叔琳,苞友,鋐又出世远门,渊源有自。”

杨名时(1660—1736),字宾实,号赓斋、凝斋,谥文定,江苏江阴人。康熙三十年(1691)进士,历任翰林院检讨、顺天学政、贵州布政使、云南巡抚、云贵总督等。杨名时仕途顺达,深受皇帝之垂青。卢文弨《杨文定公家传》:“(康熙)五十六年,圣祖特用为直隶巡道,谕曰:‘欲试尔民事也。’时直隶尚未设三司,以巡道主刑狱,兼驿传,案丛事猥,吏因缘为奸。公至,釐革殆尽。圣祖闻其政声,谓大臣曰:‘杨名时不特是清官,实好官也。’”(12)钱仪吉:《碑传集》,第792页。不过后来因题本误载密谕获罪,遂以借欠亏空等事被革职。乾隆帝即位后,又召为礼部尚书兼国子监祭酒,但不久即过世,朝廷命入祀贤良祠。

杨名时著作颇丰,有《周易札记》3卷、《诗经札记》1卷、《四书札记》4卷、《经书言学指要》1卷、《辟雍讲义》1卷、《大学讲义》1卷、《中庸讲义》1卷、《程功录》4卷、《杨氏文集》12卷等,后其门人将其所著之书辑为《杨氏全书》。

杨名时的著作曾经受到康熙皇帝的关注。康熙三十六年(1697)康熙帝亲征葛尔丹时,寄给敬事房总管即总首领太监顾问行的谕旨之中言及:“朕看杨名时讲论《易经》不过举业,文章则可,若精求河洛渊源之理似乎不能。又议论与熊赐履旧日所讲相同处颇多,他说先天、后天乃文王将《乾卦》据理直安在西北去,不必求其数等语,甚难晓其意思,故问卿他说的有些理否?”(13)上海书店出版社编:《清代档案史料选编》,第670页。也算是受知于君上。

杨名时出于李光地之门,但是其学术后来居上,超出乃师,唐鉴《清儒学案小识》评论云:“先生从李文贞(光地)问学,而闇然为己,则其自得者也,不尽出于师授。平时省察缜密,推勘精严,札记、讲义诸篇,往往能补师之所未及。读其书,想见践履之笃实,操持之坚苦,以视夫讲学家之笼统陵驾居之不疑者,相去远矣。”杨名时弟子有夏宗澜、王文震、靖道谟等人。其交游者有方范、黄叔琳、冉觐祖、朱轼、徐用锡、秦蕙田、蔡徳晋、庄亨阳、官献瑶、徐恪等。

政坛长青,治学有成,学林仰望,李光地、杨名时俨然成为学派领袖,他们的著作被四库馆臣重点关注辑录,自在情理之中,并且此举暗中投合了君主的趣味,没有任何政治风险,馆臣何乐而不为?

五、 《诗》学中的李、杨学统

深入探察,会发现四库收录的清代吴人《诗》学著述里,李光地、杨名时一系数量居多,洵为最大赢家,只是线索散乱,较为隐微,故有稽考之必要。

李光地著有《诗所》8卷,杨名时著有《诗经札记》1卷,皆见录于《四库全书》及《四库总目》,但这还远不能概况其学派及辐射关连学人三百篇研究的整体成就,关涉吴地学人但并不局限于三吴范围。

康熙年间,李光地奉敕编纂篆文六经四书10种,《四库采进书目》于“武英殿第一次书目”载录有《篆文诗经》4卷。

李光地的侄子李钟侨撰有《诗经测义》4卷。李钟侨(1689—1732),字世邠,号柳亭。康熙五十一年(1712)进士,历任翰林院编修、国子监丞、江西学政。著有《易说》《尚书典谟》《论语孟子讲蒙》等。《四库全书》收录《诗经测义》一书,《总目》卷十八有论,云:“是编不载正文,随其所见,各为评论。大旨以夫子未尝删诗,特据所得编之而已。若谓三千删为三百,则春秋时君卿大夫所赋多三百篇中所有,且其人皆在夫子之前,岂能预合圣人之意而去取之?风雅正变之说亦难据。《楚茨》以下《瞻洛》诸篇皆承平之作,而列之于变。平王之孙列在二南,编诗不必以正变为底昂,不必以世代为前后。其持论类皆如此。至如释《关雎》首章非宫人作,乃世臣承命襄事而赋之。其次章盖博求四国,未得其人,故忧至于反侧。释‘虽则如燬’句,谓役于王室而归者,其室家劳之。如此亦多前人未有之说也。”认可他的新见。

李光地的弟子冉觐祖著有《诗经详说》。冉觐祖(1637—1718),字永光,号蟫庵,河南中牟人。康熙三十年(1691)进士,授翰林院检讨。著有《易经详说》《书经详说》《寄原堂文集》等。《四库全书》载录《诗经详说》,《四库总目》评云:“是书以朱子《集传》为主,仍采毛、郑、孔及宋元以下诸儒之说附录于下。每章《小序》与《集传》并列。盖欲尊《集传》而又不能尽弃《序》说,欲从《小序》而又不敢显悖《传》文,故其按语率依文讲解,往往模棱,间有自出新意者。”

李光地的弟子杨名时除《诗经札记》外,另有《诗易讲授》一书。《四库采进书目》于《两江第一次书目》著录杨名时撰《诗易讲授》。尹会一《健余先生文集》卷二有《诗易随记序》,云“庚申之秋,予陈情旋里,过保阳,馆于莲池书院。因得识山长夏君”,“嗣乃悉其旧游于江阴杨文定公之门,由文定以上遡文贞《诗》《易》之学,师弟间问辨,多年相说相长,义举其大而旨探其微,爰是笔之于书,得《诗易讲授》若干卷。”蒋秋华云:“从据安靖《序》有云:‘夏子起八,负颖异之资,自吴走滇,从先生受经学,历八年正。今春将告归,示余以《易义随记》8卷、《诗经语录》4卷。’所谓《诗经语录》,当即此书(按:指《诗义记讲》)。”

杨名时的弟子夏宗澜撰有《诗义纪讲》4卷。夏宗澜(1699—1764),江苏江阴人,拔贡生,曾任国子监助教,著有《易义随记》《易卦札记》等。《诗义纪讲》一书,《碑传集》卷二十四卢文弨《杨文定公家传》认为此书乃杨氏门人辑其说经之言。张寿林提要云:“稽其所记,或为名时说《诗》之语,或为宗澜与名时质疑问答之辞。大旨以安溪李光地《诗所》为本,反覆推阐,以发明《诗》旨。盖名时尝游学于光地之门,而尽得其传。附沈潜诸儒之言,故其说《诗》,多笃守光地之说,而斟酌于《小序》《朱传》之间。”蒋秋华《清代诗经学考述》则曰:“是书四卷,卷首标题江阴杨名时讲授,然书前有雍正十年(1732)名时之《序》,谓雍正三年,宗澜来滇,以李光地《诗所》相示,名时受而读之。七年,名时以《诗所》作讲诵课程,宗澜因记所讲说,并存己所推论参质者,俟再研订。十年,宗澜将归,乞名时作序。据此,则虽非名时自著,亦宗澜记其所述,益以己说而成。是书即宗澜所记《杨文定公诗易讲授》之一。”

杨名时的弟子徐铎撰有《诗经提要录》30卷。徐铎(1693—1758),字令民,号南冈、枫亭,江苏盐城人。雍正元年(1723)举人。乾隆元年丙辰进士。历任国子监助教、翰林院编修、山东太学使、山东布政使等。著有《易经提要录》《书经提要录》等。《四库全书》收录《诗经提要录》一书,《四库总目》云:“大旨多本李光地《诗所》、杨名时《诗经札记》二书。盖铎为名时之门人,名时则光地之门人也。”

杨名时弟子潘永季撰有《诗辑义》《诗精义》两书,道光《续纂宜荆县志》卷九著录。潘永季,字方林,号纯甫,江苏清宜兴人。雍正七年(1729)举人,曾任国子助教,著有《易辑义》《笔述》等。道光《续纂宜荆县志》原注引储掌文曰:“先生年十五六谒杨文定公(名时),与讲明经术、经世之学。及入京,师主徐文定公(元梦)家,既而游李文贞(光地)之门,乃知天下之学问文章聚乎此也。是书缵述文贞,兼采两文定所论列,或间参己见,特体三公不尽之意,推类而引伸之,一洗解经经亡之失。”(14)南京师范大学古文献整理研究所编著:《江苏艺文志·无锡卷》,南京:江苏人民出版社,1995年,1142页。潘永季《〈经史余论〉序》亦云:“余自束发后,即受业凝斋杨夫子(杨名时)之门。及官国子,复师事懿斋孙夫子(按:指孙嘉淦)。两夫子为当代大儒,著书充栋,发挥四书、五经之奥义殆尽。”潘永季先后师从杨名时和孙嘉淦,学术精进,渊源有自。

以李光地中心,杨名时、李钟侨、冉觐祖、夏宗澜、徐铎、潘永季等人授受往来,形成了一个小学术圈,潘永季、夏宗澜皆为吴人,进京而得晤名师,侍从请益,诸人研读《诗经》,各有撰述,《四库全书》及《总目》给与了高度的关注,发覆个中隐情,对于深化清代《诗》学研究或不无意义。