作为“唤醒国民”的实践:民国时期报刊辟谣及其内在逻辑探析

刘娟

【摘要】民国时期,针对政治类谣言、经济类谣言、娱乐类谣言、社会类谣言,670家报刊运用多种方式进行了辟谣,在此过程中呈现出了三种辟谣话语:解释性辟谣话语、教育性辟谣话语、规范性辟谣话语。上述辟谣话语和辟谣实践背后,潜藏着一种内在逻辑:民国时期报刊辟谣,不仅是处于成长期的中国报人和报刊事业建构现代民族国家“新民”和“共意”基础的话语实践,也是“救亡图存”“前途选择”的“唤醒国民”的实践。由此可见,民国时期的报刊辟谣实践,不仅承载着民国时期新闻事业的历史责任,也体现着时代特色。

【关键词】民国时期报刊 辟谣实践 “唤醒国民” 作“新民” 救亡图存

【中图分类号】G230 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2023)6-091-09

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2023.6.014

安德森将民族界定为一种想象出来的政治共同体,其需要印刷科技和人类语言等多样性的重合,[1]此几乎设定了文学、传媒领域讨论民族问题的整体范式,而这一范式在讨论传媒与现代民族国家间的关系时,被更普遍地运用。[2]在近代中国民族—国家观念形成过程中,有学者认为,“晚清报刊不仅为中国民族主义提供了物质基础,新知识分子们也通过报刊进行民族国家认同的观念启蒙和舆论造势,报刊是‘想象中国’的思想载体,也是‘想象中国’的动力和引擎”。[3]

晚清报刊和报人已然开始“去塞求通”“改造国民”“言论报国”等国族想象的舆论造势。经此铺垫,民国时期,在向现代民族国家的体制过渡和国民思想过渡中,[4]民族国家作为一种抽象的想象,如何借助传媒的物质性转换为具体可感的现实,传媒在其中扮演着何种角色,一系列问题的回答有助于更好地厘清传媒与民族国家的关系。

一、文献综述和问题的提出

目前有关民国时期传媒与现代民族国家的研究,较具代表性的是费约翰对20世纪国民革命中中国觉醒这一理想的发生、发展、演化及后续的研究,但其主要阐述的是国民革命这一特定时期,偏重政治文化史,讨论的是日记、自传、文学、艺术、伦理、教育、历史、考古、科学、医学、建筑等,如何把一个民族的理想转换为一个强大统一的国家理想,再转为一个政党的理想。[5]周策纵和微拉·施瓦支有关中国启蒙和五四运动的研究,虽涉及传媒“唤醒中国”议题,[6-7]但多聚焦于五四运动时期知识分子及其所创办的刊物,对民国时期报刊在“唤醒中国”过程中的角色和作用并没有展开系统论述。

民国初年,全国报刊有500多种。二次革命后,因“癸丑报灾”,全国报刊锐减至139种。五四运动后报刊业快速发展,当时全国大小报刊总计达6万种左右,仅中国共产党的各级组织及其所领导的政府机构和人民团体在不同时期所办报刊就有4 505种,其中存在大量以富国、报国、强国、救国、立国为目的的报刊和报人。1920年天津女界爱国同志会创办《醒世周刊》、北京农业专科学校教职员创办《醒农》后,诸如“晨钟”“晨警”“鸣鸡”“晨学会”等名称的副刊出现在都市日报上,《觉悟》《民觉》《自觉月刊》等报刊也相继出现,[8]其办报和办刊理念几乎就是为建立现代民族国家做准备。

民国时期内外战争动乱不止,政治力量反复博弈,处在这一语境下的民国报刊和报人所开展的新闻信息生产实践,在与时代碰撞的过程中,呈现出多元、复杂、多变的面向。[9]对这样一个复杂、多元、流变的新闻信息生产实践进行爬梳,需找到一个锚点。民国时期报刊和报人的辟谣活动作为民国新闻生产活动的组成部分,不仅折射出民国新闻活动的多元、复杂和流变,而且这种实践还蕴含着民国时期报刊和报人对时代认知结构的形塑与革新的可能性。鉴于此,本研究聚焦670家报刊参与的辟谣实践,追溯其展现了怎样的民国新闻信息生产活动的历史面貌,探索民国时期报刊以何种话语和技术展开辟谣实践,其内部又有着怎样的变革和丰富性,以及折射出怎样的历史轨迹和内在逻辑,以期全面认识和评价民国时期报刊的新闻活动,进而更为深刻地理解民国时期新闻生产机构与现代民族国家想象间的互动关系。

二、概念界定和研究方法

1. 何為“唤醒国民”

“唤醒”是一个模糊概念,介于及物和不及物之间,指涉的是从熟睡到清醒的意识转换状态。大众政治学中,经常采用唤醒他者的及物形态(唤起、唤醒)。中文语境中,通常采用不及物的形态,与觉、觉悟、醒、觉醒相关。虽然在中国民族运动的总体语境下,“觉醒”一词与民族主义运动关系更为紧密,指涉国人逐渐觉悟到自己的民族地位,但“唤醒”一词在文化史中成为比“觉醒”使用更为普遍和流行的词汇,其不仅涵盖了政治活动家系统、公开的“唤醒”努力,也涵盖了普通群众更为个人化、更富思量的醒悟,能够把普遍的个体“我”的觉醒和特定的“我”——“中国”的觉醒都囊括其中。[10](6-11)

因此本研究遵循“唤醒”一词在中国历史语境中的具体内涵,认为“唤醒国民”指针对个体的“我”作为新民的唤醒努力,也指涉针对特定的“中国”这一现代民族国家“我”的唤醒努力:唤醒民众成为理性自觉的公民,唤起人们的公民身份认同和民族国家认同。

基于“唤醒国民”与近代中国的密切关系,本研究将此历史谱系聚焦于民国时期报刊的辟谣实践,阐释民国时期报刊和报人以何种技术和话语辟除高尔顿·奥尔波特、利奥·波斯特曼所阐述的“没有确切证据支持而又为人们所相信的特定(或时事的)陈述,经常以口头方式在私人间传播”[11](2-3)的谣言,从而“唤醒国民”。

2. 数据来源和研究方法

为有效获取数据,本研究以“谣言”和“辟谣”为关键词,在民国时期期刊全文数据库中进行全字段检索,检索时间段为1912—1949年,共获取1 473个有效样本,其中以“谣言”为关键词的样本数为1 134个,以“辟谣”为关键词的样本数为339个。

由于本研究获取的数据主要是标题、期刊名称、辟谣年份、辟谣内容等,因此本文采取内容分析和话语分析的方法,内容处理步骤如下:第一步,根据奥尔波特和波斯特曼的以内容主题进行的谣言划分标准,[11](123)将收集到的有效数据划分为四大类,即政治类谣言(包括战争谣言、与当局政府有关的谣言)、经济类谣言(包括物价、股市、消费等)、社会类谣言(各种瘟疫、天灾谣言)、娱乐类谣言(明星和个人的绯闻谣言等),并进行数量统计;第二步,统计民国时期报刊辟谣主体数量、地域分布、辟谣频次、变化趋势等;第三步,对民国时期报刊辟谣话语、辟谣技术进行分析。

三、民国时期报刊辟谣实践态势分析

1. 辟谣主体及其辟谣频次分析

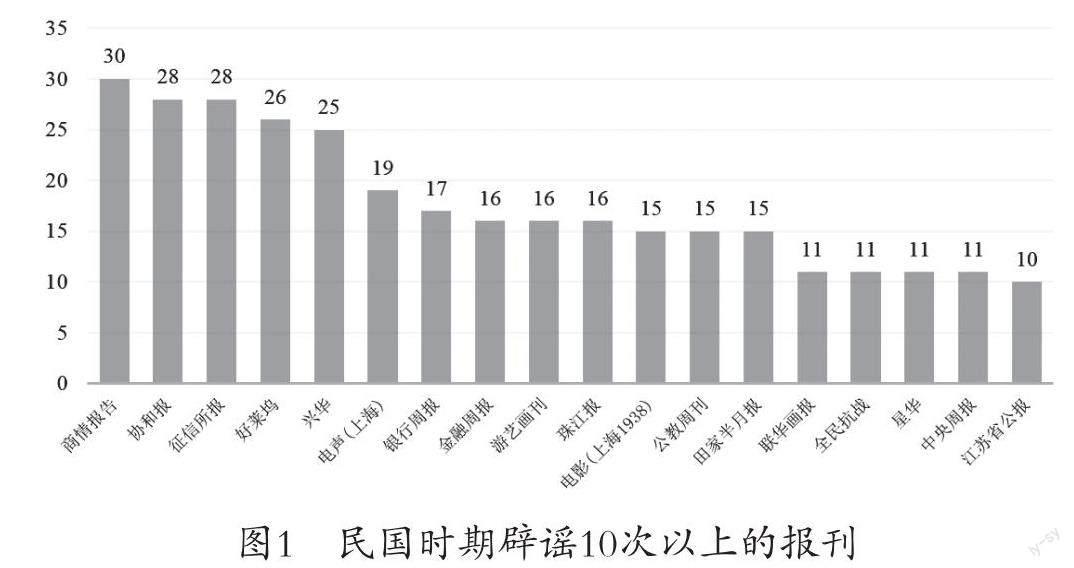

总体上,民国时期共有670家报刊参与辟谣。在辟谣频次方面,辟谣10次以上的报刊如图1所示,其中娱乐类、经济类刊物辟谣频次最多。具体而言,1912—1930年报刊辟谣实践具有以下特征。

(1)从主体角度来看,比较多元,不仅有德国人在上海办的中文期刊《协和报》、北洋官报局主办的《北洋官报》、上海银行工会主办的《银行周报》、旨在“传播时事、提倡艺术、灌输知识”的《北洋画报》、民国参议院刊物《参议院公报》、“五四”时期著名“四大副刊”之一的《晨报副刊》、上海光学会主办的《大同报(上海)》,还有当时各级政府主办的各类公报,如《奉天公报》《江苏省公报》《福建公报》《广州市市政公报》《江西省政府公报》《江阴县公报》《金华县公报》《临时政府公报》《上海公报》《司法公报》等。这种多元性源于当时新闻重要性的提升,在“无冕之帝王”社会地位的吸引下,怀着不同志向的人投身新闻行业,官僚政客、落魄文人、下野军阀都来办报。[12]从辟谣次数来看,《协和报》辟谣28次、《兴华》辟谣25次、《银行周报》辟谣17次、《江苏省公报》辟谣10次。

20世纪20年代随着新闻记者职业团体的建立,新闻行业由多元复杂转向职业化发展,[12]1930—1949年辟谣主体也由多元化逐渐转向类型化:第一类是经济类刊物,其中《商情报告》(辟谣30次)和《征信所报》(辟谣28次)辟谣次数最多,《金融周报》辟谣16次,《经济通讯》辟谣7次;第二类是娱乐类刊物,主要包括电影类刊物和各类通俗画报,《好莱坞》辟谣26次,《电声(上海)》辟谣19次,《游艺画刊》辟谣16次,《电影(上海1938)》辟谣15次;第三类是其他类型刊物,综合性刊物《珠江报》辟谣16次,农业类刊物《田家半月报》辟谣15次,宗教类刊物《公教周刊》辟谣15次,《星华》辟谣11次,进步类刊物《全民抗战》辟谣11次,新闻类刊物《新闻类编》辟谣9次。

(2)地域分布上,上海的报刊最多,高达53家,其中主要是《大同报(上海)》《大众生活(上海)》《电声(上海)》《电影(上海1938)》,除此之外,还有来自北京、珠江、福建、陕北、重庆、河南、金华、广州、南京、汉口、兰州、厦门、山西、成都、昆明、江西、山东等地区的报刊,几乎涵盖了全国主要地理范畴。办刊成为民国时期各方政治力量试图影响社会、整合力量、争取支持的重要手段,[13]其以辟谣实践为公众提供真相,从而集结形成以思想、观念认同为基础的新生社会力量。

2. 民国时期报刊辟谣的种类和数量统计

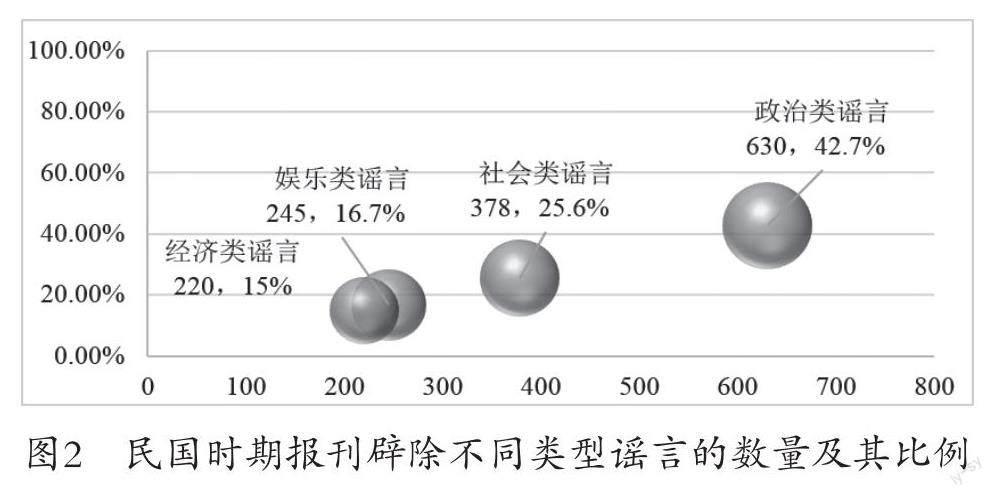

民国时期报刊辟谣的种类和数量为:政治类谣言630个、社会类谣言378个、娱乐类谣言245个、经济类谣言220个,而在政治类谣言中,与战争和军事情形相关的谣言占据多数。

从图2可以看出,在民国时期报刊辟谣总数中,政治类谣言占42.7%、社会类谣言占25.6%、娱乐类谣言占16.7%、经济类谣言占15%,其中社会类谣言和政治类谣言占据主导。20世纪20年代初,随着美国电影进入中国市场及国产电影业的起步,看电影日渐成为民众日常娱乐,国人自己创办的电影娱乐类刊物应运而生,且迅速发展,所以民国时期辟谣实践中,娱乐类谣言几乎与经济类谣言所占比例持平。[14]谣言作为一种古老传媒,携带着某些信息。身处战乱年代,社会灾害和政治军事等谣言投射着人们的生存焦虑和生存恐惧,因此成为报刊主要批驳的对象。在对上述谣言进行辟除的过程中,渗透着民国时期报刊和报人“唤醒国民”的努力。

四、民国时期报刊辟谣:作为一种“唤醒国民”的实践

1. 内在面貌

(1)辟谣作为“作新民”之唤醒个体实践。19世纪80年代“自强”“求富”运动的失败,使得知识分子意识到:要想“救国”,首先和最重要的是“救人”。[15]国民革命前期,康有为、梁启超等曾以语言方式做过“唤醒国民”的努力,但国人真正的唤醒始于孙中山领导的国民革命时期。[16]“唤醒国民”,建立训导型或教导型政治,并非民族主义者或某一政党就能单独完成,[17]它离不开民国时期报刊及报人的支持。

信息极度匮乏和社会转型时期,报人和报刊与当时特殊的时代语境相遇,其所展开的辟谣实践,在内容上折射出当时报刊和报人对现实世界的拯救和对未来世界的遐想;功能上,民国时期报刊及报人通过辟谣来建立、改变或维护群体认同、群体权利结构和群体规范;[18]逻辑上,民国时期的报刊辟谣活动遵循着民国时期报刊新闻生产的逻辑——民国时期的改革家和报人具有一种强烈的目的感,一种对于理性支配地位的热切认同,极力想要通过报刊辟谣活动,通过“伦理唤醒、知识启蒙、封建迷信去除、守社会伦理、遵国家法治、识家国危机”等,唤醒国人,做新时代和现代国家的“新式公民”。

首先,做不相信迷信、不轻信谣言、不传播谣言、守社会伦理、遵国家法律的新民。1912年《福建公报》第251期第4-5页刊登:“本省法令、警察总监令、示谕禁烟一事自应急起直追以达肃清之目的,切勿误听谣言。”明确对禁烟进行肃清的目的和迫切性,唤醒民众遵守新的社会伦理和国家法令:禁食鸦片。《四川政报》1913年第4卷第12期第12页刊登通告,“四川都督兼署民政長胡布告人民宜共遵秩序勿信谣言一案”,唤醒民众不轻信谣言、遵守社会秩序。《协和报》1913年第3卷第27期第19页刊登“新闻:国内要电:请国民勿为谣言所惑(初九日北京电)”,以“国民”之名唤醒其勿信谣言。

其次,传播分辨谣言的经验和方法,进行知识启蒙,使国民具备理性认知谣言的能力,有新思维的觉醒。旨在唤起国民精神的报刊《时代精神》1944年第10卷第6期刊登《如何诊治谣言病》一文:第一,指出谣言是“社会心态的反映,轻信谣言,小之,可以使人骨肉分离,父母兄弟妻子离散,大之,可以使社会纷乱,经济解体,政治紊乱”;第二,给出谣言的定义,分析谣言的特质,即有一定的社会作用、以假乱真,认为谣言是极少数别有用心的人伪造或歪曲事实,颠倒或混淆是非,利用浅薄无知的好奇心理,传播以假乱真似是而非的消息,造成反常的社会心理流行现象;第三,分析谣言是怎样产生和怎样传播的,大多数谣言产生于军事紧急、政治变动、经济动摇之时;第四,提出怎样处理谣言,首先,在态度上,不信不理,不妄信妄传,纠正社会炫奇立异的偏颇心理,树立社会正常心理,其次,在方法上,对待任何谣言,要有研究态度,不信不传,确定谣言的由来、作用以及事实的真相,集合社会正义人士组成求真学会,为社会提供事实真相,培养民族健康心理。

(2)辟谣作为“救亡图存”之唤醒民族实践。爱国情绪和知识分子改革的热望,虽然在19世纪后期即已显现,但直到第一次世界大战初期,日本侵华,中国社会和民众的屈辱感才以一种强烈的形式表现出来,知识分子和报刊遂意识到民族意识或民族问题是中国觉醒的症结所在。[19]当救亡成为时代主题时,原有体系庞杂的启蒙思想难以成为动员群众的有力武器,救亡推动了新的启蒙。[20]《人言周刊》1935年第2卷第36期第702页刊登《评论:谣言声中的亡国心理》,《礼拜六》1935年第596期第18页刊登《辟谣:国事不宁·谣言愈炽》,“救国”“亡国”“国事”等“亡国灭种”危机意识和“救亡图存”的唤醒逐渐显现。辟谣不仅体现了民国时期报人对新闻事实的坚守,更成为民族危亡时刻进行改革和论政的方式。

伴随着唤醒中国进程的开始,在20世纪20年代出现的以“晨钟”“晨警”“晨学会”为名的副刊,以及“觉醒”“醒狮”一类的刊物,成为塑造新的民族国家成立的国民革命的中介,以实现文化改造向共同体意识(民族意识)塑造的转换,完成民族的救亡图存。抗战初期,包括国民党系统在内的各类报刊基本上以抗日救国为主调:[21]《征训半月刊》1939年第1卷第2期第1页刊登《时事:粉碎敌人无耻的谣言》,《职业生活》1939年第2卷第5期第3-5页刊登《谣言攻势和加强团结》,《建军半月刊》1939年第5期第20-21页刊登《粉碎敌人的“谣言攻势”!》,《现实(上海)》1939年第7期刊登《谣言攻势与精诚团结:毛泽东的谈话》。1943年《时代杂志》第97期刊登《毫无根据的和平谣言》,辟除苏联与德国之间签订和约的谣言,指出其源于人们对和平的渴望,并用事实和言论分析和平谣言的虚假性。1937—1940年,民国时期报刊和报人唤醒民众要精诚团结“粉碎敌人谣言攻势”和“粉碎敌人和平谣言”类话语出现了37次。

(3)辟谣作为“前途选择”之唤醒中国实践。民国时期是中国社会急剧转型的时期,民族矛盾、阶级矛盾极其尖锐且错综复杂,各阶级、阶层、各种政治势力及集团围绕中国未来命运和内部问题,提出了不同主张,其内部存在激烈和复杂的斗争。[22]实际上,伴随着政治形势的发展,民国时期报刊内部虽存在着诸多商业性、政论性、文艺性新闻刊物的辟谣活动,但伴随着社会革命或阶级斗争的开始,出现了国民党人报刊和共产党人报刊的路线分裂,[10](24)逐渐形成国民党、共产党两大辟谣磁场,辟谣主体逐渐由国民党或军阀政府主办的报刊转为共产党主办的报刊。抗战时期,国民党报刊虽有过“救亡图存”之民族国家觉醒动员实践的进步性,但伴随着抗日战争形势和国民党自身利益的变化,此进步性被共产党的抗争性替代。從政治角度看,国民党主导的报刊为捍卫一党专政政治制度,采用“新闻对新闻”的手段,抵制一切对其一党专政抨击和谴责的言论,[23]而共产党主导的报刊则以辟谣实践,明确推动“前途选择”和“未来方向”之唤醒中国实践。因此,报刊辟谣的范畴由一开始的唤醒个体到唤醒民族,再到唤醒中国,这一内在逻辑,随着党派力量的分裂呈现出一定的对抗意味。

如《正报》1946年第18期的《谣言救不了命》云:“国民党内有一批造谣专家,勇于散播谣言,擅长制造共产党的文件。最近在香港散发所谓‘中国共产党中央非常委员会’铅印的‘为目前社会时局告全党同志书’……制造谣言决不能挽救自己死亡的命运了。”《群众》1948年第2卷第49期第21页《事实胜于谣言》云:“全国人民对这个残民、卖国、荒淫无耻的四大家族的政府,早已深恶痛绝,而解放军则为广大工农群众拥护以外,并且由于施行了正确的城市政策,如救济市民,保护工商业,发展文化教育,实现和平团结等,一直受到蒋介石谣言欺骗的中上层人士,也一天天地更倾向解放军。事实就是事实,国民党的谣言终究失败。”

民国时期报刊辟谣以真相的话语生产,使得进步报刊(报人)可与国民党和军阀政府等落后势力建立的权力秩序进行对抗,在辟谣中说出真相,从而获取真相给予的权力赋予和权力补偿。在此过程中,理性及真相的展现、社会秩序的建立、新时代的宣示和一种稳定的安全感连为一体。

2. 内在逻辑

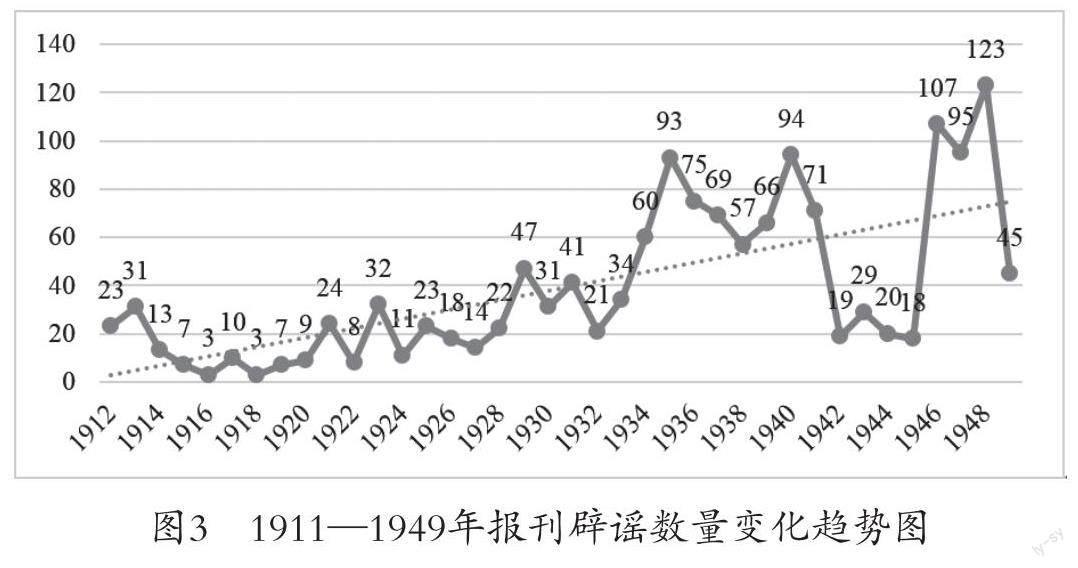

民国政府建立、抗日战争爆发前后及新中国成立前后,报刊辟谣数量较多,此唤醒活动与民族国家的构建和国民革命发展形势大体一致(见图3)。“民族觉醒观念,帮助我们把各个特殊的文化领域联系起来,并将之与政治行动领域联系起来,到了1920年以后,文化运动和民族—国家的构建运动汇合于20世纪20年代的国民革命。”[10](7)由此可见,民国时期报刊辟谣隐藏着从“作新民”之个体唤醒到“救亡图存”之民族唤醒,再到“前途选择”之中国唤醒的内在逻辑,此内在逻辑交错前进。

具体而言,伴随着辟谣趋势的转变,唤醒实践的活动范围由宽泛的社会文化——“作新民”领域的辟谣转向特定的“我”—“民族”—“中国”的唤醒,这种现代民族国家所指向的社区和民族层面,需要负责任和文明的现代公民。这种“唤醒国民”的逻辑,促使民国时期报刊辟谣实践由“启发民智”转向“救亡图存”。伴随着革命形势的发展,“救亡图存”之民族唤醒又转向了“前途选择”之国家唤醒,这种唤醒在国家道路选择、国家未来去向辟谣实践斗争中逐渐显现,并在辟谣实践中创造出一系列话语技术,以唤起当时人们的公民身份和民族认同,从而成为一种制造新民和国家想象的实践。

五、民国时期报刊辟谣如何“唤醒国民”:话语及其技术分析

1. 民国时期报刊辟谣“唤醒国民”的话语分析

(1)解释性辟谣话语。以事实真相批驳谣言,“唤醒国民”。在民国初期事实话语实践中,新闻就是要记载事实,言论、舆论都应以事实为根基,“必于事实上负责任”。《申报》曾接连刊登多篇文章,呼吁“事有事实焉,非可向壁虚造也,事有事理焉,非可颠倒黑白也”。[24]徐宝璜认为报刊的首要职务是供给“新闻”。[25]以新闻为本位的民国时期的报刊和报人,采用短消息、解释性报道,从谣言来源、传谣者、谣言事实等角度,用事实依据来批驳谣言的虚假性,揭穿传谣者的真实目的,“唤醒国民”。

《农民》1925年第21期刊登《新闻:谣言四起》,用新闻解释“河南派兵攻打山西,奉军和冯军就要开战,吴佩孚复起”谣言,解释此谣言是“不得志的人故意造的,好使人心不安,从中作怪。现各省督办均已经郑重声明,各省都没有预备军事,绝无战事,请民间不要信这个谣言”。

“九一八”事变后,中华民族面临亡国灭种危机,面对日本帝国主义的入侵,民国报刊及报人站在维护中华民族利益的立场上,用新闻事实揭露日本侵略野心,唤醒中国民众警惕敌人的谣言炮弹:《红色中华》1937年第323期刊登“ 日本队在西安大造谣言,说西安已完全赤化”;《文摘》1939年第59期第1262-1265页刊登《揭穿日本谣言攻势》(附图);《东方杂志》1940年第37卷第13期刊登《日方再布和平谣言》揭露日方传布和平谣言的目的在于获取我国军事秘密;《学习》1941年第4卷第5期第10页刊登“合众社重庆五月十九日电:谣言来自日方”,1941年第446期第2页刊登“日本的谣言攻势:亚洲大陆的战争展开在四年之前……”。

用布告、公函直接辟除谣言,“唤醒国民”。民国时期报刊以布告、公函、公牍等方式,直接告知民众造谣的行政处罚及其严重性,体现政府对谣言散布的强硬态度,以规训与启蒙民众做遵法守纪的好公民。譬如《湖南警察杂志》1917年第6期第129页刊登《中央之部:政府对于复辟谣言之处置:警察厅查禁谣言》:

“京师警察厅行政处致北京各报公函云,今日关于复辟谣言各报多有登载。如九月十七日,《启明日报》载张勋复辟之谣言种种。二十日载政府拟查禁复辟谣言之传闻,二十三日《顺天时报》载张勋设立秘密机关之说,又二十六日载谣言蜂起之原因。二十三日《晨钟报》载张逆尚不知悔悟。二十六日《益世报》载劳尚书行踪诡秘。《大中报》载尚东海主张复辟者种种无稽之谈,信口传播淆惑听闻。京师为国家根本重地,此种谣言任意传布,实与地方治安大有关系,应该有维持秩序保护公安之责,亟应从严查禁以靖人心……各报馆关于此种谣言不得率意登载,是为至要……各区对查禁并布告外。”

《北平市市政公报》1935年第306期第21-22页刊登:“文电:布告:关于本市金融严禁乘机造谣危耸众听并一般银号存户不得轻信谣言自相扰牵动市面除令公安局切实开实开幕导查禁外布告周知由(布告第十三号)。”

(2)教育性辟谣话语。以杂文进行知识启蒙,“唤醒国民”。民国时期大部分民众知识文化水平有限,一般百姓不具备辨别和抵抗传播谣言的能力,因此民国时期报刊以杂文方式教育民众,传播与谣言辨析等相关的知识,帮助民众对谣言形成一种相对冷静和理性的思维。

如《公教周刊》1931年第107期刊登《时事见闻》称:“谣言不足信,石友三服从中央、张电孙勿信谣言、广州城秩序如常。”再如《春秋(上海1943)》1944年第1卷第7期刊登《聽谣言的经验》,以通俗的语言写道:

“我,同别人一样,很喜欢听谣言;因为既称为谣言,多少总有点新奇,听谣言可以满足自己的好奇要求,即使没有更多的好处……但是我比别人更善于听谣,无论是关乎国家大事的,或是关于私人言行的,甚至关于我自身利害的,我都不以欣赏的态度来姑妄听之……对于战争中的谣言攻势,作为一种武器,传播这种谣言的人有两种:一种是造谣者的同谋,一种是深信不疑的人,或者虽不深信而愿意将其当作‘新闻’来‘有闻必传’,不能姑妄听之……对于私人谣言,勿大做文章,添枝加叶。”

1925年《清华周刊》第24卷第16期第22-23页刊登《杂谈:谣言》;1939年《新新闻每旬增刊》第2卷第13期第3页刊登《粉碎敌人的谣言》一文,1941年第3卷第29-32期第42-43页又刊登《杂谈:谣言之弊害及其辟释途径》一文;《学习》1941年第4卷第6期第11-12页刊登《读报杂谈》,讨论“谣言与事实”;《香海画报》1946年第10期第9-10页以何家友为名,刊登《群莺乱飞(十):造谣言专家》;《捷报》1946年第3期刊登《谣言满市场,大鱼吃小鱼》,且配有图。

(3)规范性辟谣话语。以评论传播辟谣规则和规范,“唤醒国民”。百年以降,中国报刊的主要目的是救亡图存,其“三部曲”是启蒙、革命与追求国家现代化。民国时期的报人结合了中国士大夫传统及现代知识分子精神,以报刊论政报国。面对国家落后和民族存亡,思以言论报国,甚至言论救国。[26]言论成为民国时期报刊“唤醒国民”和救亡图存的武器,因此民国时期的报刊不仅用事实来批驳谣言,还刊登关乎传谣者、谣言的危害、谣言的虚伪性、辨别谣言的方法,以及如何具有辩驳谣言的社会心理等通俗易懂的长评和短评,告知民众各种谣言现象、问题或造谣行为的不正当性,发挥报刊的宣教和规范功能,唤醒民众正确对待谣言。

以“灌输常识,改良生活”为宗旨的《大常识》,在1929年第124期刊登《谣言》:

“大凡谣言的发生,立刻可以现出一种恐怖的气象来。人心惶惑,议论纷纷。于是一切的状况,都可以给谣言捣乱者,散布这种谣言的,当然是反动分子,从中作祟。趁势活动吧。这几天的谣言,可谓紧张极了。当轴为着治安起见,不得不从事戒严,遇事听信谣言的,一见了戒严,益信那谣言的确实了。其实双方都是误会,怪只怪那些捣乱分子,挑拨是非,扰乱治安。稍明常识的,听了谣言,非要调查明白,审慎再三不可,否则没有不给造谣者的利用。我希望大家听了谣言,不必惊慌,态度自然,那么谣言也无从扩张了,一方面大家起来辟谣,并希望当轴严办造谣的人,但是话又要说回来了,我们老大中国的花样经真多,从来没有安安稳稳地过一天日子。无怪我们做小百姓的见了一些风吹草动,就好像惊弓之鸟一般,其实这种情形只好发现在万恶军阀铁蹄之下,却不应该再见在青天白日之下,所以我说青天白日之下的谣言,一定是不确的,尽可高枕无忧,不必疑惑,否则不免要蹈这‘庸人自扰之’这句话了。”

对于民国时期多数新闻人而言,作为一个抽象概念的“效忠国家”“报效国家”,是为人民整体利益服务的国家机器,因此民国时期报刊及报人在新闻言论中阐述着“忠于国家”的观念,[9]他们以通俗易懂的评论,对国家发展和民众唤醒进行探索性实践。如《邮声》1928年第2卷第6期第2-3页刊登《短评》:我们的力量、滥造谣言的上海日本领事。《年华》1935年第4卷第43期第2页刊登《长短评:谣言》:

“谣言是难免的,但它只有在人心浮动的情形之下,才会深刻和扩大到使社会和个人的生活常轨,有岌岌动摇的危险……最根本的办法,应该替一般人建立一种生活的信心,使他们不至向幻想的牛角尖里去钻。如果这一层做不到,至少应该把新闻开放一点,让大家多晓得些事实的真相。”

《晨报副刊》1923年9月17日刊登《散布谣言者的心理》;《星期评论:上海民国日报附刊》1929年第2卷第42期刊登《一周间大事述评:谣言的后面》,指出日本謠言攻势是日本的战争反攻武器;《现代评论》1925年第2卷第28期刊登《时事短评:对爱国运动的谣言》,指出抵制英日的爱国运动不是赤化和学潮的恶名;《战时生活(厦门)》1938年第6期刊登《短评:制止谣言》。

2. 民国时期报刊辟谣“唤醒国民”的技术分析

(1)修辞技术。第一,以附图技术唤起民众注意力。笔者对收集到的数据进行词频统计,发现高频词除了“辟谣”和“谣言”外,“附照片”成为民国时期报刊辟谣最关键的修辞技术(出现33次),“照片”(出现20次)、“漫画”(出现11次)、“附图”(出现19次)、“画图”(出现19次)的高频次也证实了这一点(见图4)。“文义有深浅,而图画则尽人可阅。”[27]随着20世纪20年代照相铜版制版技术在中国的广泛应用,照片、图片不仅成为民国时期报刊提高新闻真实性的重要手段,[28]也成为报人辟谣的重要手段。

第二,以事件的重要性唤醒民众。在上述词云图中,“国内大事”(出现21次)、“本周大事记”(出现19次)、“中外大事记”(出现15次)、“国外要电”(出现15次)出现频次较高,此外还有“国内要电”“国内时事”“中外新闻”“每周国内大事述要”“时事见闻”等修辞技术。如《兴华》1915年第12卷第6期刊登《时事·特别要闻》,中日交涉之别电:“近日京中盛传一种谣言谓日本要求中国若干条件。”《田家半月报》1937年第4卷第9期刊登:“国内大事·四川谣言平息灾情严重万分:在前些日子,四川谣言很厉害,当地军队确曾有预备打仗的样子,有的调军队,有的挖战壕。”《田家半月报》1939年第6卷第21期第3页刊登:“国内大事·敌人散放谣言朱家骅斥敌不要脸皮:近来敌人因为大吃败仗,于是在上海散放种种谣言。”

第三,以情报修辞唤醒民众。通过将谣言与情报并置以“唤醒国民”,《南洋情报》1933年第1卷第10期刊登《南洋要闻·暹罗最近情报·战争谣言》;《社会周报(上海)》1935年第1卷第40期刊登《政治情报:谣言、区芳浦的任务》;《时代杂志》1942年第53期刊登《苏情报局发表声明,痛斥德方无耻谣言》,德军既未击溃红军十师,亦未施用任何新式军器。除了政治情报外,商情报告也被运用了30次。

第四,以实际利益唤醒民众。通过把辟谣编织进“金融”(出现46次)、“金融市况”(出现11次)、“米市”(出现7次)、“各埠金融及商况”(出现7次)话语体系,将辟谣与普通百姓的日常生活和经济利益挂钩以“唤醒国民”。如《银行周刊》1920年第4卷第28期第29页刊登《各埠金融及商况》:“广州(七月十一日通讯):本星期内因北方军事发生,粤省亦时有谣言。”《金融周报》1936年第2卷第5期第11页刊登《外埠金融》:“(一)金融概况:三都:本周因时局影响,谣言甚盛。”

上述辟谣话语、修辞技术的使用,揭示着新闻是现实权力关系变动的建构性呈现。[29]民国时期报刊辟谣作为一种新闻生产活动,深受当时社会环境和新闻事业发展阶段的影响,在生存不确定、事实不确定、真相不确定、认知不确定等多重不确定性的环境下,人们的不稳定感、不安全感强化了对真相和事实的需求,[30]重要性、接近性(生活接近性、利益相关性)、显著性、趣味性(附图片)成为新闻的主要价值。这些新闻价值在今天虚假信息泛滥和流动性社会语境下,依然是传媒对抗虚假信息、提高社会透明度和事实可见性需要坚守的价值。对抗虚假信息和谣言不仅关乎传媒对新闻事实的选择,通过不同修辞技术提高事实真相的可见性和透明度,更关乎传媒对其所坐落的社会结构、社会心态的把握,关乎传媒对其社会角色的认知——传播社会公众关心的事实,消除人们的不确定性。

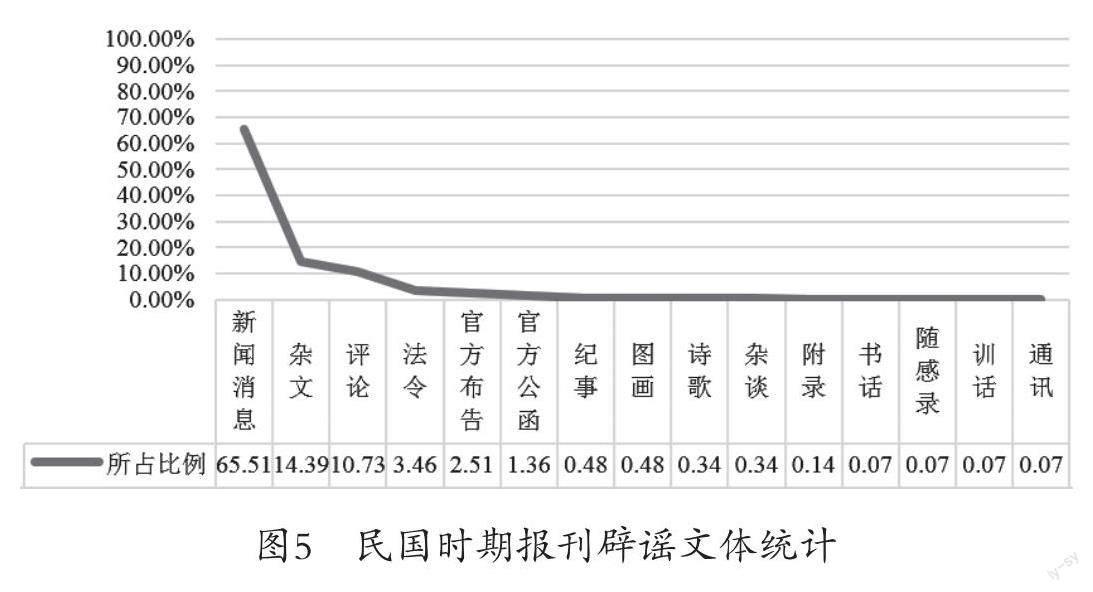

(2)文体运用。民国时期报刊辟谣一般采用新闻消息、杂文、短评、长评、法令、布告、公牍、纪事、图画等方式。所有的辟谣方式中,采用消息类(提供事实直接反驳谣言)最多,共965次,占比65.51%;采用杂文212次,占比14.39%;采用评论158次,占比10.73%;采用法令51次,占比3.46%:采用官方公告37次,占比2.51%;采用官方公函20次,占比1.36%;采用纪事和图画各7次,占比均为0.48%;采用诗歌和杂谈各5次,占比均为0.34%;采用附录2次,占比0.14%;采用书话、随感录、训话、通讯等各1次,占比均为0.07%(见图5)。

针对不同的谣言,民国时期报刊和报人采取不同的方式,所占版面也各不相同:对于复杂的政治军事谣言,采取解释类消息方式,用事实揭示谣言虚假;对于经济类谣言,直接以短消息的方式,提供简单的新闻事实进行直接批驳。对于辟谣的一般性分析,不少报刊采取评论以及杂文的方式,告知人们谣言的危害、传播谣言的原因以及抵制谣言的方法。

新闻消息成为民国时期报刊辟谣的主要文体,避免谣言的传播,不仅是当时人们社会生活共同面临的核心问题,也是民国新闻事业职业化的体现。辛亥革命后,中国报人开始注意与政党政治保持距离,呼吁在真实客观报道的基础上建立职业化的新闻。如徐宝璜强调记者的基本职责就是报道新近发生的事实,把报道事实看作道义上的职责。[31]

总体上,上述辟谣话语及其技术源于中国强大的传统文化——儒家文化和科举文化对新闻业的影响。民国时期的新闻实践并非完全按照西方新闻理论的逻辑进行,而是有自身独特的实践路径。相较于新闻专业主义新闻理念——真实、客观和自由,宣传与教化(启蒙)等传统文化思想铺垫了中国新闻文化,率先进入中国的基督教报刊更是强化了这一新闻理念。因此,宣传和教化新闻理念体现在民国时期报刊辟谣实践中,即为诸多报刊通过解释性辟谣话语,告诉人们“为什么应该这么做”;通过教育性辟谣话语,告诉人们“应当做什么”;通过规范性辟谣话语,“促使人们去做他们应当做的事情”。

结语

通过对民国时期报刊辟谣实践内在面貌的探索发现,民国时期报刊辟谣实践,呈现出了启蒙国民和救亡图存的唤醒动员逻辑。作为“唤醒国民”的一部分,报刊在谣言批驳的过程中将政治斗争、伦理构建、知识启蒙、封建迷信祛除和救亡图存结合起来:最初的唤醒是实现个体的自我觉醒;在民族危亡之际,转向“救亡图存”的民族唤醒;伴随着时局的演变,最终走向“前途抉择”的中国唤醒。总体而言,作为民国时期新闻事业的重要组成部分的报刊辟谣活动,不仅体现了民国时期新闻生产的内在逻辑——救亡图存和启发民智等,也体现了时代转型对传媒生态的塑造。

参考文献:

[1] 本尼迪克特·安德森. 想象的共同体:民族主义的起源与散布[M]. 吴叡人,译. 上海:上海人民出版社,2016:8-9.

[2] 卞冬磊.“可见的”共同体:报纸与民族国家的另一种叙述[J]. 国际新闻界,2017(12):34-52.

[3] 姜红.“想象中国”何以可能——晚清报刊与民族主义的兴起[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版),2011,35(1):136-144.

[4] 马戎. 民国时期的社会转型、政权建设与族群关系[J]. 西北民族研究,2015(2):5-24.

[5] 李恭忠.“唤醒中国”的政治文化史[J]. 读书,2001(8):35-41.

[6] Tse-Tsung C. Research Guide to the May Fourth Movement:Intellectual Revolution in Modern China 1915—1924[J]. The Journal of Asian Studies, 1964(23): 602-604.

[7] Schwarcz V. The Chinese enlightenment: Intellectuals and the legacy of the May Fourth Movement of 1919[M]. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986: 1-12.

[8] T.Chow. Research Guide to the May Fourth Movement[M]. Cambridge: Mass, Inga, 1963: 70-126.

[9] 倪延年. 論民国时期新闻史人物的群体特征及评价问题[J]. 现代传播,2018(7):33-38.

[10] 费约翰. 唤醒中国:国民革命中的政治、文化与阶级[M]. 李恭忠,李里峰,等,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2004.

[11] G·W·奥尔波特,L·波斯特曼. 谣言心理学[M]. 刘水平,梁元元,黄鹂,译. 沈阳:辽宁教育出版社,2003.

[12] 朱英,张继汝. 政治影响与利益纠葛:民国时期新闻记者的资格界定[J]. 近代史研究,2014(3):94-110.

[13] 章平. 历史背后:民国知识分子的报刊表达——自由的理解与实践:知识分子与民国报刊学术研讨会综述[J]. 新闻大学,2008(1):37-41.

[14] 丁珊珊.《影戏杂志》:中国电影刊物的初始探索[J]. 当代电影,2011(9):77-81.

[15] 微拉·施瓦支. 中国启蒙运动:知识分子与五四遗产[M]. 李国英,译. 太原:山西人民出版社,1989:7.

[16] 刘平. 塑造“国民”与“国民革命”——评费约翰《唤醒中国》[J]. 近代史研究,2006(1):134-149.

[17] 李恭忠.“唤醒中国”的政治文化史[J]. 读书,2001(8):35-41.

[18] 周裕琼. 谣言一定是洪水猛兽吗?——基于文献综述和实证研究的反思[J]. 国际新闻界,2009(8):51-54.

[19] 周策纵. 五四运动:现代中国的思想革命[M]. 南京:江苏人民出版社,1996:21-22.

[20] 陈力丹. 新启蒙与陆定一的《我们对于新闻学的基本观点》[J]. 现代传播,2004(1):17-21.

[21] 方汉奇. 中国新闻事业通史:第二卷[M]. 北京:中国人民大学出版社,1996:634.

[22] 郑大华. 报刊与民国思想史研究[J]. 史学月刊,2011(2):5-14.

[23] 倪延年. 论民国新闻史研究的视角、难点及原则诸问题[J]. 现代传播,2013(6):26-31.

[24] 操瑞青. 近代新闻界的“事实”概念及其话语变迁——从徐宝璜的“新闻”定义谈起[J]. 国际新闻界,2022(5):6-23.

[25] 刘海龙. 中国新闻理论研究的范式危机[J]. 南京社会科学,2013(10):93-99.

[26] 李金铨. 文人论政:知识分子与报刊[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2008:1-7.

[27] 戈公振. 中国报学史[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2011:229.

[28] 王润泽,余玉. 技术与观念的互动:民初传播技术进步与新闻业务发展[J]. 国际新闻界,2016(3):133-150.

[29] 尹连根. 现实权力关系的建构性呈现——新闻定义的再辨析[J]. 国际新闻界,2011(4):55-61.

[30] 陈刚,解晴晴. 不确定性传播的新闻表征、“传播之痛”与知识再生产[J]. 新闻与传播研究,2022(2):36-57,126-127.

[31] 特里·納里莫,李斯颐. 中国新闻业的职业化历程——观念转换与商业化过程[J]. 新闻研究资料,1992(3):178-190.

Acting As the Practice of "Awakening the Chinese": The Internal Logic of the Newspapers and Periodicals in the Period of the Republic of China

LIU Juan(School of Media and Design, Beijing Technology and Business University, Beijing 102488,China)

Abstract: During the period of the Republic of China, 670 newspapers and periodicals actively refuted four categories of rumors: political rumors, economic rumors, entertainment rumors and social rumors by adopting explanatory, educational and normative discourses. Behind these rumor refutation practice, there was an inherent logic—"awakening the Chinese", which is not only the discourse practice of the growing Chinese newspaper industry to cultivate the "new people" and build "consensus" for a modern nation-state, but also a practice of "awakening the Chinese" to enlighten and appeal to the people. Therefore, the rumor refutation practice of newspapers in the republic era not only shouldered the historical responsibility, but also reflected the special features of that period.

Keywords: newspapers and periodicals in the period of the Republic of China; rumor refutation practice; "awakening the Chinese"; cultivating "new people"; save the nation from peril