基于容积-粘度吞咽测试的个体化饮食方案对头颈肿瘤放疗患者营养状况的影响

高茜,李靖

(1.川北医学院附属医院肿瘤科;2.川北医学院护理学院,四川 南充 637000)

头颈肿瘤(head and neck cancer,HNC)是口腔、咽、喉、鼻腔和鼻旁窦及腺体等部位肿瘤的统称,放射治疗是头颈部恶性肿瘤最主要的治疗手段之一[1]。吞咽困难可出现在放疗和康复的各个阶段,是与头颈部肿瘤根治性放疗相关的急性和晚期副反应之一[2]。其发生机制复杂,是放射性粘膜炎、口腔干燥症、喉头水肿、张口困难等多种放疗副反应交叉作用的结果。放疗会影响受照部位的生理功能,导致吞咽与呼吸功能不协调、喉部闭合延迟、舌头力量丧失及吞咽时食物滞留口腔和咽部时间延长[3]。进食是一个综合性过程,食物本身的性质对吞咽行为也会产生较大的影响,现有的相关文献[4]对食物的浓度、硬度等指标的监测较少,早期个体化营养干预可能有助于优化治疗计划,本研究拟在患者放疗和康复各个阶段通过容积-粘度吞咽测试(Volume-Viscosity Swallowing Test,V-VST)为患者匹配最适应其吞咽功能的饮食并为患者提供全程饮食指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年3月至2022年11月在川北医学院附属医院收治的的81例头颈部肿瘤患者作为研究对象。纳入标准:(1)病理诊断确诊为头颈部恶性肿瘤;(2)计划行放射治疗;(3)本人及主要照顾人知情同意;排除标准:(1)有精神疾病、意识障碍或认知功能障碍;(2)不能经口进食或有严重胃肠道疾病者。按照干预方式不同将患者分为观察组(n=43)和对照组(n=38)。其中,观察组鼻咽癌26例,颅内肿瘤1例,口咽癌3例,淋巴癌5例,其他肿瘤8例;对照组鼻咽癌23例,口咽癌4例,喉癌2例,淋巴癌4例,其他肿瘤5例。两组患者放疗均采用三维适形调强技术,平均剂量63.2 Gy。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。本研究经伦理委员会批准(2022ER042-1)。

表1 两组患者一般资料

1.2 方法

两组患者在诊断明确后即开始由经过同质化培训的研究组成员对其进行吞咽功能预康复训练。对照组予头颈肿瘤患者常规饮食指导,观察组在常规饮食指导的基础上,在4个时间点(放疗第1天、第14天、放疗结束当天、放疗后1个月)分别对患者进行V-VST[5],即对患者在进食不同粘稠度、容积和温度的食物时进行吞咽安全性和吞咽有效性评估(由于本研究患者会经历急性放射性黏膜炎周期,故本研究加入了温度指标)。安全性评价指标包括:咳嗽、血氧饱和度、声音变化;有效性评价指标包括唇闭合、口腔残留、咽腔残留、分次吞咽。每次测试后,根据V-VST测试结果,为患者推荐适宜患者当前吞咽功能的最佳饮食方案,具体制备方法为:(1)饮食粘稠度调节,将患者一餐食物加工为可食用的熟食后,指导家属使用辅食机将其制成匀浆;需营养支持的患者,可经营养科会诊后按医嘱给予肠内营养混悬液。以上匀浆或悬液,根据患者动态V-VST测试的评估结果,加入饮用水或增稠剂调配为适应患者安全进食和舒适进食的粘稠度,包括低稠度饮食(水状流食)、中稠度饮食(糖浆稠度液)、高稠度饮食(布丁状半固体食物)。(2)饮食温度调节,通过辅食机调节食物温度为根据V-VST测试结果推荐的舒适进食温度,其中,温食(30~40 ℃)、凉食(15~29 ℃)、冷食(5~14 ℃)。(3)单次摄入量配置,在满足安全性测试的前提下,在5、10、20 mL三种选项中优先选择最大有效容积作为患者的单次进食量,即“一口量”。指导患者坐位或半卧位进食,饭后2 h内避免平卧。

1.3 观察指标

1.3.1 安全进食 放疗结束1个月后,连续3 d观察并记录患者进食过程中不安全事件(包括呛、噎、返流、气促)发生率,不安全事件发生率=发生不安全事件例数/总例数×100%。

1.3.2 营养水平 放疗第1天,放疗结束当天和放疗后3个月填写患者主观整体营养状况评量表(scored patient-generated subjective global assessment PG-SGA),量表包括患者自评和医务人员评估两部分,患者自评表,包含近期体质量变化、膳食摄入、症状体征、活动和功能4个维度;医务人员评估表包括疾病年龄评分、代谢应激状态评分、体格检查评分3个维度,总分0~35分,总分<3分为营养正常,总分3~8分为中度或可疑营养不良,总分≥9分为严重营养不良[6]。同时测量并记录患者体质量指数(BMI)、白蛋白(Alb)、血红蛋白(Hb)含量。

1.4 统计学分析

2 结果

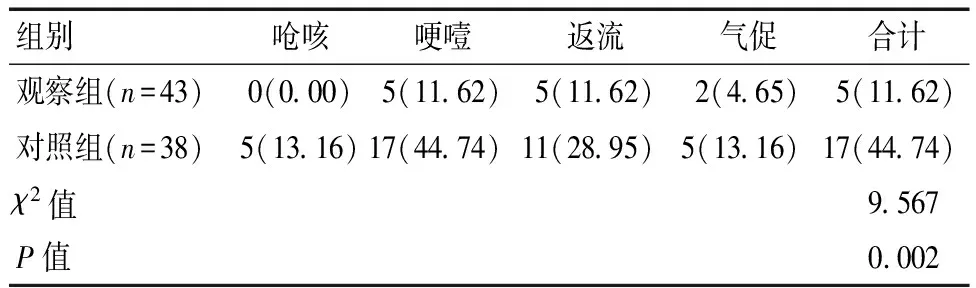

2.1 两组患者进食安全情况比较

观察组患者不安全事件发生率为11.62% ,低于对照组患者的 44.74%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者不安全事件发生率比较[n(%)]

不安全事件发生例数为观察期间发生不安全事件的患者数,若同一患者发生1个以上不安全事件,记1例。

2.2 两组患者干预前后营养状况对比

放疗开始时两组患者的BMI、PG-SGA、Alb、Hb比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。放疗结束时和放疗后3个月,观察组患者BMI、PG-SGA、Alb、Hb均优于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

表3 两组患者干预前后营养状况对比

3 讨论

对头颈部放疗患者营养状况的管理是提升患者治疗耐受性、预后、生活质量和生存率的重要基石之一[7],但临床工作中,对营养的干预和管理相对滞后,常在患者出现明显的营养不良、体重减轻等改变时才会实施[8]。本研究在整个放疗期间全程关注患者的营养状况并进行个体化的动态干预,对患者进食安全和营养水平的改善优于传统营养管理。

不适合患者功能需求的饮食粘稠度、容积量、进食时间、食品性状等的选择可能会加重出现进食哽噎、刺激性呛咳和误吸等进食中不良事件的发生率和严重程度[9],本研究中,观察组患者不安全事件发生率为 11.62% ,低于对照组患者的 44.74%,显示具备适宜患者个体需要的容积-粘稠度的饮食对患者进食安全具有改善作用。同时,以基于V-VST测试的个体化饮食方案为主要措施的早期营养干预可能会为患者的安全进食习惯养成提供机会[10],通过早期饮食测试和营养干预,患者更易养成经口进食的习惯,并适应和熟悉安全进食的感受和过程,能够主动和及时发现进食过程中如饮食水分含量过高、柔软度不够、单次量过大等不安全因素,降低进食中出现不安全事件的风险。

传统的营养指导中对于食物的性质及量的界定较模糊且缺乏个体化[11],对于食物类别的选择依据、食物形态的标准、单口进食量的量化常常基于医护人员的主观感觉,常导致患者及家属无法准确理解和配合。基于V-VST测试的个体化饮食方案是在为患者进行动态V-VST测试的基础上而得出的适合患者特定时相、特定吞咽功能状态的粘稠度和单次吞咽量的进食标准。其优点是能够使饮食的含水量、粘稠程度、适口性等参数最大程度匹配患者当前吞咽功能,使患者便于吞咽,尽可能保留经口进食[12]。

放射治疗不同时期引起吞咽困难的发病机制不同[13],最初的急性炎症期主要是疼痛和水肿导致进食困难;随后可能是软组织纤维化,导致神经功能改变和肌肉损伤从而出现口干、疼痛和咽部闭塞;后期随着照射区结缔组织和皮肤出现弥漫性纤维化,缺氧和慢性氧化应激甚至可以在治疗结束后很长时间内使组织损伤持续存在而导致慢性期吞咽困难的出现。不同阶段患者的V-VST测试结果也存在差异,既往研究[14-15]在容积-粘度测试和饮食方案制定上缺乏个体化和动态跟踪,可能导致饮食对患者的适应程度滞后于患者吞咽困难的发展过程,本研究选择放疗第1天、放疗第14天、放疗结束当天、放疗后1月这4个时间点进行V-VST测试,基本涵盖了头颈放疗患者吞咽功能变化的各个时相,动态调整进食计划,确保患者经口进食质量,提高患者对经口进食重要性的认识和认同,观察组患者的BMI、PG-SGA、Alb、Hb等营养指标在放疗结束时和放疗后3个月均优于对照组,取得了较好的临床效果。

综上,基于V-VST测试的个体化饮食方案能够预防和改善头颈部放疗患者的营养状况,降低进食不安全事件发生率,提升患者治疗期间和治疗结束后近期生活质量,对远期预后和生存期优势的影响呈现乐观预期,值得推广。