预包装食品标签检验常见不合格项的分析

付 欢

(秦皇岛市食品药品检验中心,河北秦皇岛 066000)

我国针对食品安全问题制定了大量的强制性标准与规定。其中,在预包装食品标签标识方面,相关标准与规定内容十分丰富。但是,部分商家为了获得利益,在制作食品标签时,往往忽视法律相关规定,采取非法手段隐瞒食品信息,进而影响了人们的身体健康。基于此,本文以酒类预包装食品为例,对其标签不合格情况进行统计分析。

1 酒类预包装食品标签检验标准及相关规定

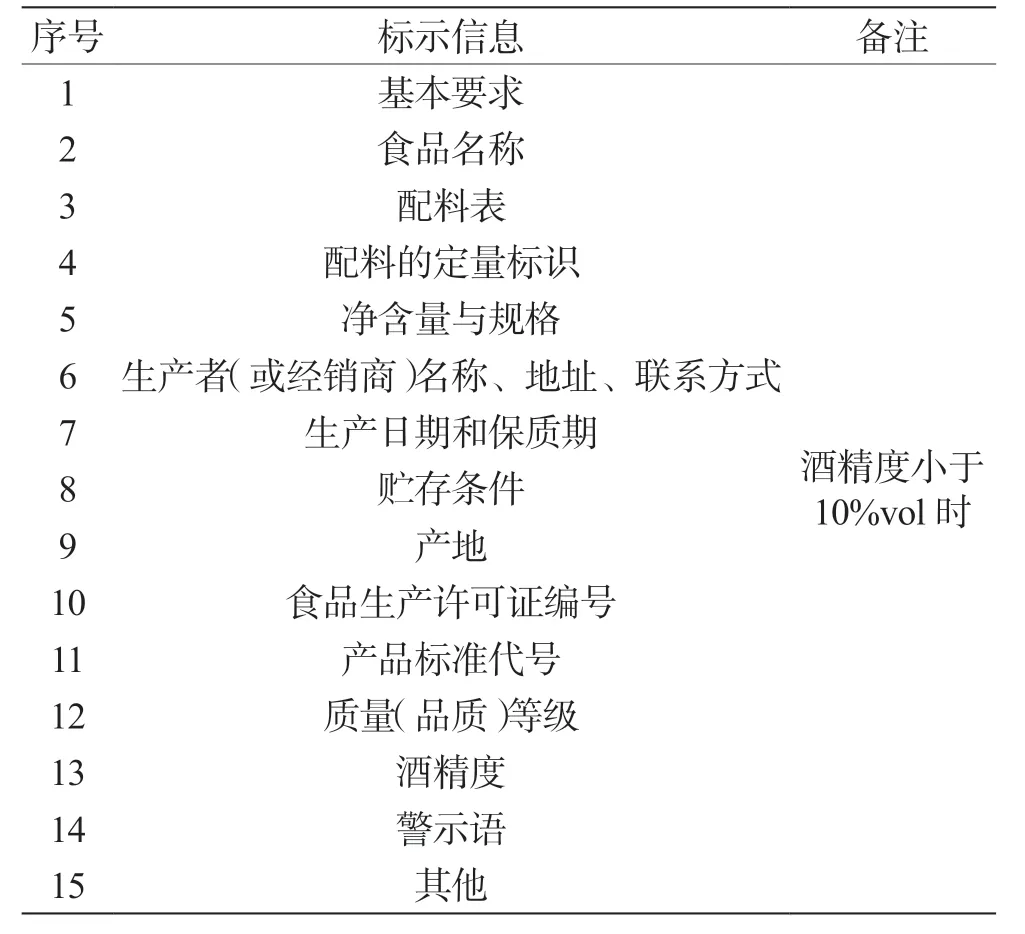

我国对于酒类预包装食品标签的相关规定多见于《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718—2011)中的相关规定、《食品标识管理规定》(质检总局令第123 号)以及酒类食品强制性国家标准[1]。通过对相关文件内容的总结可知,酒类预包装食品标签应当标示的信息包括强制标示信息、非强制标识内容等。其中,强制标示信息是必须按照规定在标签上标示的内容,否则即可判定为不合格[2]。非强制标示内容主要包括使用方法、致敏物质等。常见的酒类标签强制标示信息见表1。

表1 常见的酒类标签强制标示信息

2 酒类预包装食品标签检验常见不合格项统计分析

在前文基础上,笔者对我国大陆2016—2019 年酒类预包装食品标签的不合格情况进行统计分析[3]。

2.1 酒类预包装食品标签检验常见不合格类型

从整体数据来看,2016—2019 年我国大陆酒类预包装食品标签的不合格情况几乎涵盖了表1 中的所有内容,其具体表现形式如下。

(1)基本要求不合格。主要包括:①标注、暗示存在预防、治疗疾病的内容;②没有规范使用汉字;③标签与食品包装分离;④外文无对应中文;⑤字符大小不符合标准;⑥标识内容不清晰[4]。

(2)食品名称不合格。主要表现为未反映或者未真实反映食品属性。

(3)配料表不合格。主要包括:①标注不规范;②未标注实际使用的食品添加剂;③超标准标注食品添加剂;④配料未标注在新资源食品名单中。

(4)配料的定量标识不合格。主要表现为没有标注配料的定量标识。

(5)净含量与规格不合格。主要包括:①字符大小不符合相关标准;②净含量、食品名称分离展示[5]。

(6)生产者(或经销商)名称、地址、联系方式不合格。主要表现为没有标注或者没有完全标注。

(7)生产日期和保质期不合格。主要表现为未标注或者未按要求标注生产日期和保质期。在实践中,需破坏外包装后才可见生产日期不合格的现象最为常见,约占此类不合格现象的1/3。

(8)贮存条件不合格。主要表现为未标注贮存条件。

(9)产地不合格。主要表现为未标注或者未按要求标注产地,根据相关标准,需将产地标注到地市级。

(10)食品生产许可证编号不合格。主要表现为未标注食品生产许可证编号或者标注内容错误[6]。

(11)产品标准代号不合格。主要表现为标注的产品执行标准已过期。

(12)质量(品质)等级不合格。主要表现为未标注质量(品质)等级。

(13)酒精度不合格。主要表现为酒精度单位标示错误,正确的标识应为%vol。(14)警示语不合格。主要表现为未标注警示语。(15)其他不合格。主要表现为未标注产品标准或强制性国家标准中特别要求标识的内容。

2.2 酒类预包装食品标签检验常见不合格类型统计分析

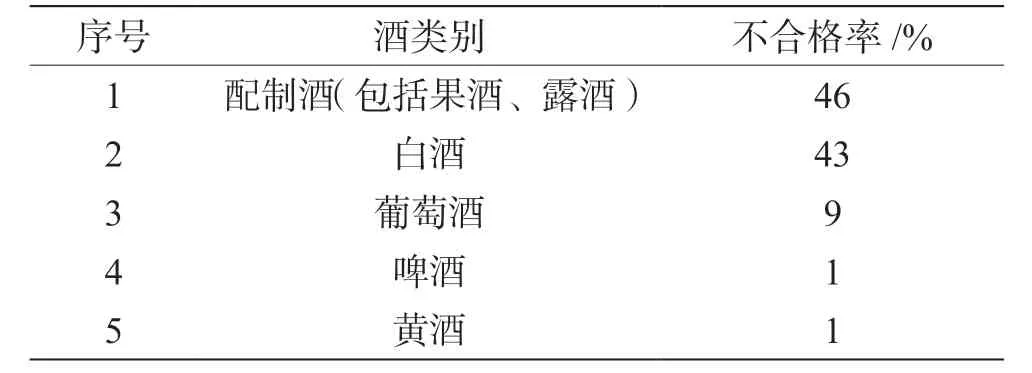

2.2.1 酒的类别方面

标签不合格酒类分布如表2 所示。根据表中内容可知,在酒类中,包括果酒、露酒在内的配制酒预包装食品标签检验不合格率最高。此外,白酒的预包装食品标签检验不合格率也较高。与白酒相比,啤酒、黄酒的预包装食品标签检验不合格率相对较低。通过对其原因进行分析可知,啤酒、黄酒大多是规模化生产,配制酒、白酒主要是作坊式生产,这可能是导致此类产品标签不合格率高的主要原因[7]。

表2 标签不合格的酒类分布

2.2.2 酒的内容方面

酒类标签不合格的内容分布如表3 所示。根据表中内容可知,在酒类标签不合格的内容分布中,基本要求,配料表,生产者(或经销商)名称、地址、联系方式,生产日期和保质期不合格,其他标示是占比较多的不合格项[8]。以上诸多内容都非本质问题,说明大多数企业遵守国家强制要求的食品安全标准以及相关法律法规,但在实践中可能存在理解不到位或对部分项目不够重视等情况。

表3 酒类标签不合格的内容分布

2.3 酒类预包装食品标签不合格原因分析

结合上述内容,通过进一步分析可知,酒类预包装食品标签不合格的原因主要包括以下内容。①部分企业对食品安全相关标准和规范理解不全面。随着时代的发展,食品相关法律法规的数量逐渐增多,几乎每年都存在内容更新,部分企业没有及时了解相关法律更新,最终导致预包装食品标签无法满足相关标准。②部分企业不重视标签。在实践中,部分企业认为产品最重要的是品质而非标签。因此,并没有投入大量精力在标签制定上。③部分企业为了增加经济效益,忽略食品标签的重要性。

3 预包装食品标签不合格意见与建议

3.1 强化预包装食品标签相关法律惩戒力度

强化预包装食品标签相关法律惩戒力度是从根本上降低预包装食品标签不合格率的核心手段。具体而言,大多数企业之所以不重视标签的根本原因在于标签不合格的处罚力度和罚款相对较低或者执法行为不严。因此,相关部门需要从这两方面强化法律惩戒力度,具体操作方式如下。①提升预包装食品标签处罚成本。相关部门应当加强法律法规的制定与完善,对预包装食品标签不合格的企业进行处罚。处罚可以采用多种手段,如现金处罚、限制从业处罚等,其目的在于强化违法成本,以此来提升企业对于标签问题的重视[9]。②提升执法力度。食品安全监管部门应当加强对预包装食品标签不合格现象的执法力度,真正做到违法必究、执法必严,只有这样才能树立起法律的权威,真正使企业遵守相关规定。

3.2 建立更加完善的预包装食品标签监督管理制度

建立更加完善的预包装食品标签监督管理制度是非常重要的,具体操作方式如下。①食品监管部门应对监管部门的监管人员、食品加工企业人员进行预包装食品标签相关法律法规的培训,帮助企业及时了解定期更新的法规内容,从根本上降低预包装食品标签不合格率。②食品监管部门应当要求企业建立完善的标签标识管理制度,建立标签标识管理或者设定标签标识管理岗位,为该工作的顺利进行提供根本支持[10]。

3.3 强化行业规范性建设

根据上文内容可知,在规范性较差的小规模企业中,预包装食品标签不合格现象相对较高。因此,食品监管部门应从行业规范性建设角度着手,提升相关行业的规范性水平。这也是降低预包装食品标签不合格率的重要手段。

3.4 加强预包装食品标签教育与宣传工作

在实践中,食品安全监管部门应当加强对于预包装食品标签相关知识的宣传力度,引导消费者在购买食品时仔细查看标签标识。为了提升教育效果,可以制定标签不合格举报的奖励措施,引导消费者增强食品安全意识,督促生产企业更快地改善标签制作质量与水平。

4 结语

综上,预包装食品标签制度是食品安全保障体系的重要组成部分。因此,加强企业、公众对于相关法律法规的认识,优化相关法律惩戒力度,能够在短时间内有效降低预包装食品标签的不合格率,保证预包装食品标签内容符合相关制度要求,进而保障人们的身心健康。