2021—2022 年吉林省食品安全监督抽检农产品姜的结果分析

张德花

(吉林省产品质量监督检验院,吉林长春 130022)

姜,自古以来就是家喻户晓的调味品,它是集药品、食品、调味品于一身的蔬菜[1]。生姜是姜科多年生草本植物姜(Zingiber officinaleRosc.)的新鲜根茎,应用历史悠久,其性微温、味辛,具有解表散寒、温中止呕、化痰止咳等功效[2]。现代研究表明,生姜具有抗癌、抗氧化、抗炎、抑菌、降脂、保肝等多种药理作用[3]。在我国民间一直流传“三片生姜一根葱,不怕感冒和伤风”“男子不可百日无姜”等谚语,可见姜在人们日常生活中是常备的食品。国家市场监督管理局在近几年的食品安全监督抽检实施细则中将姜列为33 大类食用农产品中根茎类和薯芋类蔬菜,同时规定了检验项目、依据法律法规或判定标准、检测方法。

国家市场监督管理部门将食品安全抽检监测工作作为防范食品安全隐患、实现科学监管的重要手段,是保障食品安全、公众身体健康和生命安全的重要抓手。近年来经过各方努力,我国食品安全总体趋势“稳中向好”[4]。为了解2021、2022 年吉林省食用农产品姜的安全问题,本文根据2021 年吉林省市场监督管理厅公布的52 期吉林省市场监督管理厅关于食品合格、不合格情况的通告[5]、2022 年公布的18 期吉林省市场监督管理厅关于食品合格、不合格情况的通告[6],对姜抽检不合格项目进行分析,探寻导致姜不合格的风险因素,同时给出市场监管的方向,为百姓餐桌上提供安全保障。

1 数据与方法

1.1 数据来源

吉林省市场监督管理厅(http://scjg.jl.gov.cn/)监管栏目中,2021 年公布的52 期吉林省市场监督管理厅关于食品合格、不合格情况的通告,2022 年公布的18 期吉林省市场监督管理厅关于食品合格、不合格情况的通告,通告附件里的数据是本文研究的基础数据。

1.2 实验方法

整理吉林省市场监督管理厅2021 年公布的1 ~52 期省级食品安全抽检信息附件中的食品抽检信息,2022 年公布的1 ~18 期省级食品安全抽检信息附件中的食品抽检信息,并对通告中涉及的食用农产品姜抽样场所、检验的不合格项目及其具体数值等进行汇总分析。

2 结果与分析

2.1 2021—2022 年不同抽样场所抽检姜的不合格情况

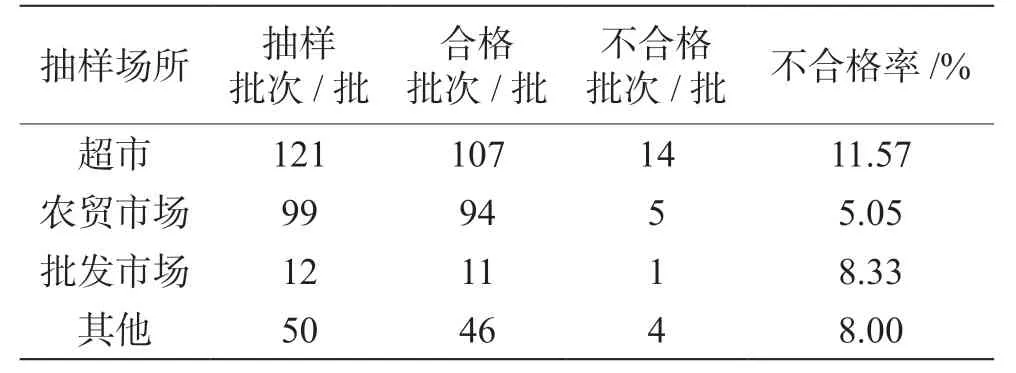

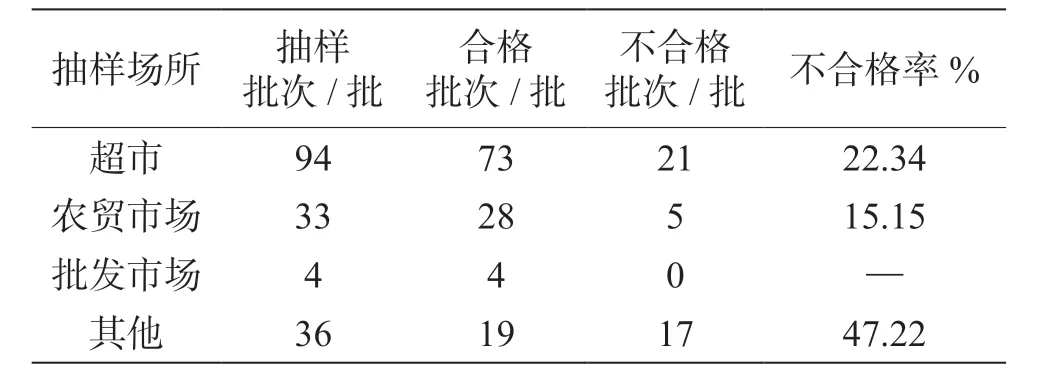

2021 年在超市抽样121 批次,不合格14 批次,不合格率11.57%,在农贸市场抽样99 批次,不合格5 批次,不合格率5.05%,在批发市场抽样12 批次,不合格1 批次,不合格率8.33%,在其他地方抽样50 批次,不合格4 批次,不合格率8.00%。2022年在超市抽样94 批次,不合格21 批次,不合格率22.34%,在农贸市场抽样33 批次,不合格5 批次,不合格率15.15%,在批发市场抽样4 批次,不合格0 批次,在其他地方抽样36 批次,不合格17 批次,不合格率47.22%。具体情况见表1 和表2。

表1 2021 年食用农产品姜在不同抽样场所抽检情况

表2 2022 年食用农产品姜在不同抽样场所抽检情况

从表1和表2的数据中可以看出,2021—2022年,抽样场所超市的不合格率由11.57%上升至22.34%,增长了10.77 个百分点;农贸市场的不合格率由5.05%上升至15.15%,增长了10.10 个百分点;其他抽样场所的不合格率由8.00%上升至47.22%,增长了39.22 个百分点;批发市场不合格率没有升高,可能与特殊时期抽样数量减少有关。从整体情况可以看出,抽样数量减少,不合格率却呈上升趋势。

2.2 2021—2022 年抽检姜的不合格检验项目情况分析

2.2.1 2021 年抽检姜的不合格检验项目情况

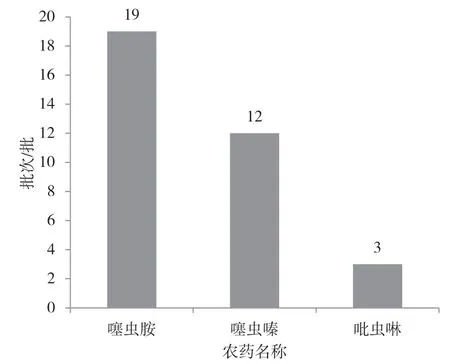

吉林省市场监督管理厅官网上通告的52 期食品不合格、合格情况中,食用农产品姜共计282 批次,其中不合格24 批次,合格258 批次,合格率为91.49%,24 批次姜不合格项目抽检中,部分批次为多项目抽检,如9 批次同时检出噻虫胺、噻虫嗪项目不合格,1 批次检出吡虫啉、噻虫胺项目不合格。其他为单检测项目,噻虫胺项目不合格9 批次,噻虫嗪项目不合格3 批次,吡虫啉项目不合格2 批次。综合来看,噻虫胺项目检出次数高达19 次,占比79.17%,噻虫嗪项目检出12 次,占比50%,吡虫啉项目检出3 次,占比12.5%。具体情况见图1。

图1 2021 年检测不合格项目分布情况

2.2.2 2022 年抽检姜的不合格检验项目情况

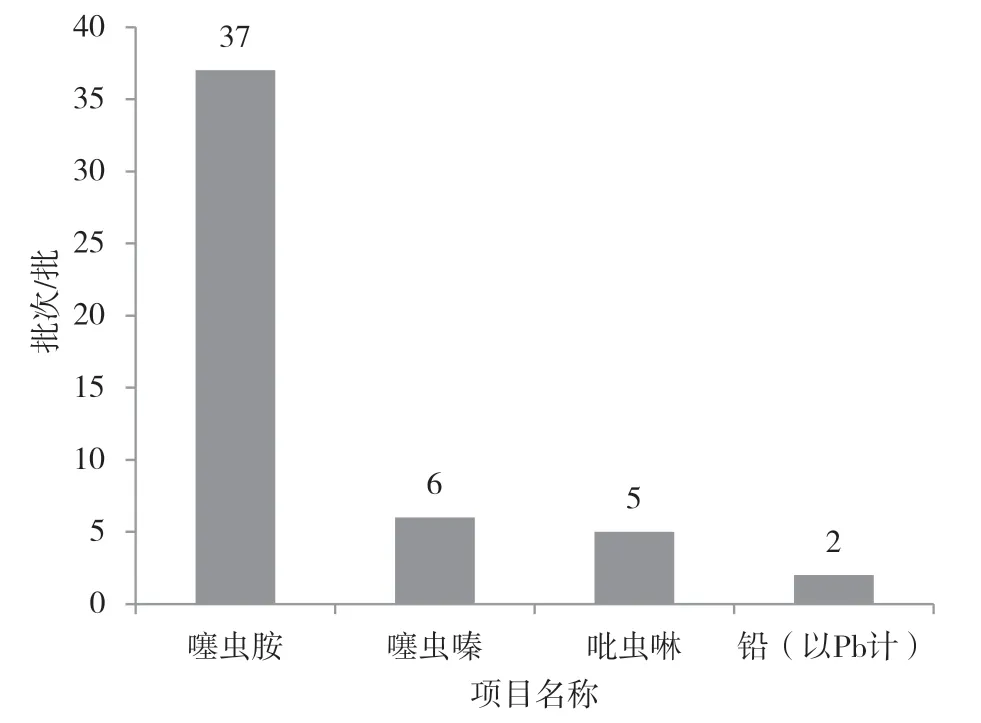

吉林省市场监督管理厅官网上通告的18 期食品不合格、合格情况中,食用农产品姜共计167 批次,其中不合格43 批次,合格124 批次,合格率为74.25%,43 批次姜不合格项目抽检中,部分批次为多项目抽检,如5 批次同时检出噻虫胺、噻虫嗪项目不合格,2 批次检出吡虫啉、噻虫胺项目不合格。其他为单检测项目,噻虫胺项目不合格30 批次,吡虫啉项目不合格3 批次,铅(以Pb 计)项目不合格2 批次,噻虫嗪项目不合格1 批次。综合来看,噻虫胺项目检出次数高达37 次,占比86.04%,噻虫嗪项目检出6 次,占比13.95%,吡虫啉项目检出5次,占比11.63%,铅(以Pb 计)项目检出2 次,占比4.65%。具体情况见图2。

图2 2022 年检测不合格项目分布情况

通过图1 和图2 的数据可以看出,食用农产品姜合格率由2021 年的91.49%下降至74.25%,下降17.24个百分点,噻虫胺项目不合格出现次数由19 次增加至37 次,吡虫啉项目不合格出现次数由3 次增加至5 次,同时检出重金属铅(以Pb 计)项目不合格2 次。

2.3 不合格项目检测结果汇总情况

2021—2022 年姜检出噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉(判定依据均为GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量)、铅(以Pb 计)(判定依据为GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量)不合格项目具体信息情况见表3 和表4。

表3 2021 年姜抽检不合格样品信息表

表4 2022 年姜抽检不合格样品信息表

3 结论与讨论

新烟碱类杀虫剂是继有机磷、氨基甲酸酯和拟除虫菊酯类杀虫剂之后第四大类重要杀虫剂,可用于处理作物茎叶、土壤和种子等,具有安全、高效、高选择性等特点,但随着其频繁大量使用[7],部分农产品中农药残留量超出标准限量,姜中检测出的噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉均属于新烟碱类杀虫剂。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定了姜中噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉检验项目的最大残留限量值分别是0.2 mg·kg-1、0.3 mg·kg-1、0.5 mg·kg-1。食用农药残留量低于限量值的姜不会引起人体急性中毒,但人体长期摄入噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉等农药残留量超标的食品,可能会给人体的神经系统、呼吸系统、消化系统等方面带来危害,也可能引起急性中毒、慢性危害和致癌、致畸、致突变等问题。分析导致姜中噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉这3 种农药残留量超标的原因,有可能是在姜生长过程中,农户们为了快速控制住虫害,延长了用药时间、加大了用药剂量或者没有遵守采收规定的间隔期,这些因素导致在市场中销售的姜中农药残留量超标。

重金属是不能被人体分解的,过量的重金属元素对人体会产生伤害[8]。近年来随着工业进程的加快,水质、土壤受到重金属污染加剧,姜具有重金属吸收、富集特性,铅(Pb)和镉(Cd)是姜中易富集的两种重金属污染物[9],因此,国家市场监督管理总局在近几年制定《食品安全监督抽检实施细则》时,在姜的必检项目中增加了铅(以Pb 计)的判定依据及检验方法,2022 版的《食品安全国家标准 食品中污染物限量》规定了姜中铅(以Pb 计)检验项目的最大残留限量值是0.1 mg·kg-1。姜受到重金属铅的污染,原因可能是姜属于块根类蔬菜,种植的土壤和生长环境受到重金属污染,从而使农作物中重金属含量相应增多,如蔬菜、谷物等[10]。重金属铅是高毒至中等毒性物质,在土壤中积累过多时会使农作物的器官功能发生严重失调,从而造成农作物体内营养不均衡,给农作物生长发育带来严重危害。从食物链角度来看,人类处在食物链的最顶端,重金属铅通过食物链在人体内富集,富集到一定程度时,就会进入人体的一些器官中,与体内的酶、蛋白质等相结合,从而破坏人体正常的生理机能,导致病变,造成慢性中毒、危害人们健康[11]。

综上所述,建议市场监管部门能适当加大高风险食用农产品抽检方面的力度,同时将抽检结果通报给相关部门,加大对种植环节专项整治,加强环境保护。本研究的结果可为农业农村部门、环保部门、市场监管等政府相关职能部门提供部分监管方向,同时有利于工作人员在开展日常监管工作时将姜这种食用农产品作为监管重点。食用农产品生产经营者一定要合法合规经营,最大限度减少食用农产品中农药残留限量,确保其在生产、经营和消费过程符合相关法律法规要求,为人们舌尖上的安全保驾护航,保障消费者依法享有的合法权益。