4-5世纪丝路河陇地区民族认同研究

朱艳桐 张利亚

(1.浙江理工大学 马克思主义学院,浙江 杭州 310018;2.西安石油大学 人文学院,陕西 西安 710065)

0 引 言

自陈寅恪提出“种族—文化”观念后,“汉化”“胡化”问题一直是学界关注的重点,围绕政治制度、生活生产方式等胡汉改革均有较深入研究。在此基础上,近年来的研究逐渐进入到对民族认同的阐发。段锐超[1],李克建[2]18-23,尚永亮、龙成松[3]123-138等学者关注北朝时期的民族认同,吴洪琳《合为一家——十六国北魏时期的民族认同》是民族认同方面最新的研究成果,研究视角从北朝聚焦至十六国北魏时期,从文本和图像两类资料入手,其研究对象主要是汉赵、石赵、前秦、北魏等中原民族政权,对河陇地区未有涉及。河陇地区历来就是多民族聚居区,4-5世纪,氐、鲜卑、卢水胡分别建立了以“凉”为名的政权,前秦苻氐、后秦姚羌、北魏拓跋鲜卑亦先后统治该地。与此同时,河西汉人大族的势力不容小觑,在其支持下,安定张氏、陇西李氏建立了十六国时期唯二的汉族政权。这一时期民族频繁互动、多元文化碰撞。经由民族互动的实践,实现了对新的文化体系的认同,西北民族社会得以重新整合。4-5世纪的河陇地区是多民族共同生活的区域,有着复杂的民族关系,对这一时期民族认同进行讨论,不仅丰富了民族史的研究,也对当代的民族工作有一定的借鉴意义。如前所述,河陇地区,尤其是凉州在历史上是诸族杂居、东西文化交汇之地,多元民族和文化在长期的共同生活中逐渐融合,形成了独特的凉州文化,使得西北地区历经战火洗礼仍能重树华夏认同。本文选择民族认同这一视角,从民族结构变迁、民族互动方式、民族认同形成三个方面展开研究。

1 民族结构变迁

晋末中原大乱,大量关中人口涌入凉州,影响了前凉的民族结构。按《晋书·张轨传》记载,311年,晋都洛阳陷,“中州避难来者日月相继,分武威置武兴郡以居之”[4]2225。贾小军按照《晋书·地理志》所载的凉州平均户数和凉州最少户数的西郡的人口规模估算,新置武兴郡的人口大概在一万到两万人。[5]110320年西晋司马保去世后,“其众散奔凉州者万余人”[4]2230。这两次的移民总量达两到三万人。根据白雪的研究,陈留济阳江氏、清河崔氏崔彤、太原晋阳人王士良、太原晋阳人王横、河东闻喜裴氏裴黎、邹人唐彬、晋皇室宗亲司马子如、京兆杜氏杜骥、河东闻喜裴氏裴佗都是永嘉之乱时避祸流寓河西,并在此繁衍生息。[6]30-38这两次移民无疑增加了河西的汉人数量。

前秦灭前凉后,“徙豪右七千余户于关中,余皆按堵如故”[7]3276,约三万五千人,这里的豪右多是居住于武威一带的前凉官僚大族。另外一次在苻坚建元(365-384)末年 “徙江汉之人万余户于敦煌”,“中州之人有田畴不辟者,亦徙七千余户”[4]2263,敦煌人口增加了近五万人,中州徙入之人大部分安置在武威、张掖。前秦的移民给河西整体增加了五万左右的人口,同时改变了河西的族群构成,敦煌、张掖的汉人数量增加,武威的汉族人数减少,特别是具备汉学传统的大族数量减少。

后凉氐吕以强劲的军事实力征服凉州,《晋书·吕光载记》记载:“坚既平山东,士马强盛,遂有图西域之志,乃授光使持节、都督西讨诸军事,率将军姜飞、彭晃、杜进、康盛等总兵七万,铁骑五千,以讨西域”[4]3054。吕光所部征西军无疑是其依仗,但这支外来军事力量与河陇士族、胡族豪右未能和谐共处。至吕隆时期“多杀豪望,以立威名,内外嚣然,人不自固”[4]3069,氐吕一族很快陷入了本地化的困境,致使各地胡汉族群纷纷自立,卢水胡、鲜卑、汉、羌势力此消彼长,最终北凉在平衡各部关系的基础上统一凉州。

2 民族互动方式

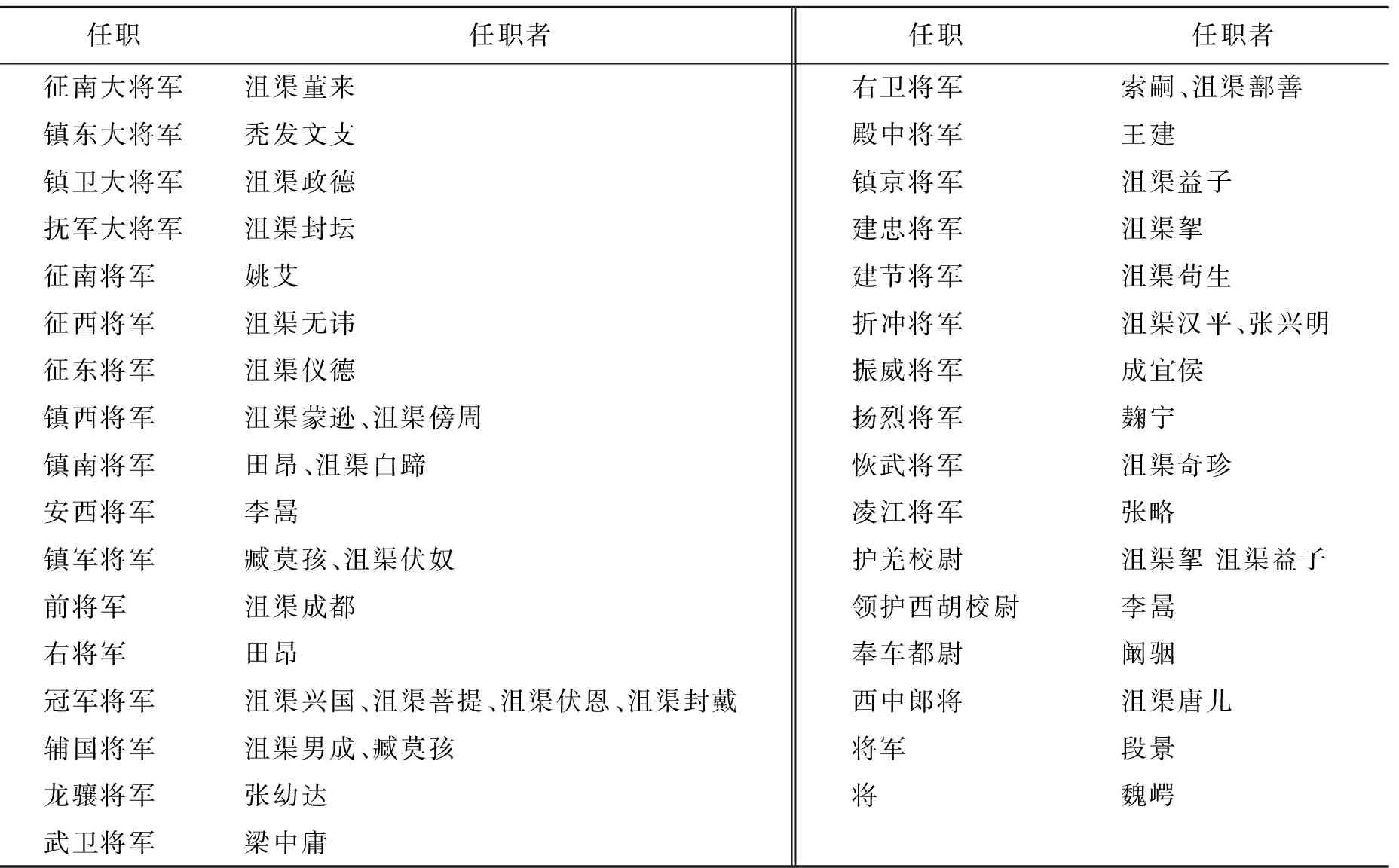

五凉时期河西的民族治理模式呈两类分化,前凉与西凉是典型的汉文化模式,中枢官员、地方大员和军事显要都以汉族大族为主。后凉、北凉、南凉在制度上虽未表现出明显的胡汉分治,但在任职人员上极力区分夷夏,其中又有些许不同,后凉采用较为明显的氐族本位政策[8]58-60,各层官员更重用氐人;南凉君臣臧否人物时,分别列数“武威之宿望”“秦陇之冠冕”“中州之令族”“凉国之旧胤”[4]3149,看似胡汉兼采,但实质上仍采用明确的胡汉体制,认为鲜卑胡族应为征伐之兵,汉族为耕作之农。南凉秃发氏被围城之际,从事中郎谏曰:“宜聚国人于内城,肃等率诸晋人距战于外,如或不捷,犹有万全”[4]3156,国人即鲜卑,是城破之际首先要考虑的人群。相较而言,北凉在中枢职官中更愿意任用大族成员,笔者曾统计过北凉中枢职官任职人员情况,录尚书事由沮渠氏担任,其他职官多由河陇大族担任,[9]98-106与此同时,在督区都督和重要的军事将领中任用本族首领(见表1),胡汉官员的势力相对较为平衡,这也是该政权能够调和民族问题,统一河西的原因所在。

表1 北凉将军任职

联姻是民族互动的方式之一。《十六国春秋》记载前凉张祚有王后叱干氏[10]913。后凉吕纂继位后,立弘农杨桓之女为皇后。北凉沮渠蒙逊母车氏,大体出自车师,沮渠蒙逊夫人彭氏当为羌人[11]43-47,其女北凉长公主大且渠树舄之夫为谢过酋念,此人很可能出身河西西安郡万岁县的鲜卑叱干部[12]109-118,蒙逊曾“遣使聘于炽盘,遂结和亲”[4]3124,沮渠牧犍娶妻拓跋氏,并送妹入魏为昭仪。五凉统治者通过联姻处理与河西大族、胡酋及邻国的关系。军事征讨是民族整合的重要环节,一方面归顺的部族被改编为“胡骑”;另外一方面胡汉诸部组成军事联盟,前凉发兵长安,武威太守张琠率“胡骑二万,骆驿继发”[4]2225,前凉武兴太守辛岩则“握众数万,藉氐羌之锐”[4]2234,沮渠蒙逊推翻段业时“羌、胡多起兵响应”[4]3192。这两点都会加深各族间的交往。

平民生活更展现了河西各族共居的日常。《晋书·秃发傉檀载记》记载了在鲜卑治下,屠各部众至少有三百余人生活于姑臧北城[4]3151。酒泉丁家闸五号墓前室壁画中出现了很多胡人形象,園田俊介对此有过专门研究,将此墓出土的胡人图像分为头戴尖顶帽胡人、头戴三角帽胡人、披发胡人[13]35-55。其中七身披发胡人,園田俊介和孙彦都认可为羌人[14]230-235。玉门官庄出土的墓葬墓主夫妇采用传统的汉式葬俗,棺板纸画绘制墓主车马出行图,并有一头戴尖顶黑皮帽,身着短衫、灯笼裤,脚穿皮靴的胡人牵马[15]8-13。酒泉地区曾出土《白双氐塔》记载了清信士白双氐造塔祈福[16]56,“白”是龟兹王姓,同出酒泉的还有马德惠石塔、高善穆石塔、段程儿石塔,这四件石塔制造时间相仿,表明胡汉居民都参与到造塔祈愿的宗教活动中。

3 民族认同的形成

五凉胡族政权统治者率先学习经史,如《晋书·载记》记载沮渠蒙逊“博涉群史”,连南凉秃发氏这样胡族传统留存较多的首领在君臣对答时仍可引经据典,胡鸿指出此类“僭伪诸君有文学”的描述无论与史实是否相符,都代表了史书撰写者的意图,同时也是被统治者所认可的。吕光出生时的“神光”,秃发氏远祖的因梦感生,都是模仿华夏历史上的帝王神异,连游牧政权常见的兄终弟及制,南凉君臣仍需在华夏历史上找到依据。[17]135-162这些文本出现的本身就体现了胡族的华夏化。与此同时,胡汉政权执政者都着力制造图谶祥瑞,前凉时期“武威又有玄石,白点成二十八宿”[4]2223,北凉沮渠蒙逊祀西王母寺,“寺中有《玄石神图》,命其中书侍郎张穆赋焉,铭之于寺前”[4]3197。前凉张寔得“皇帝玺”[4]2227,张骏得“执万国,建无极”玺[4]2237,后凉吕光亦得玉玺,“直看无文字,向日视之,字在腹里,言光当王”。[18]3045前凉时期黄龙先后“出于临羌河”[19]599、“见于揟次之嘉泉”[4]2234,《吕光载记》则记载其西攻龟兹时营外有黑龙现,李暠图谋敦煌时“龙迹见于小城”[4]2258。胡汉诸族甚至选用一样的祥瑞以完成政治诉求,表明政治文化逐渐趋同。

河陇地区的跨民族联姻、多民族共居等民族交往,加速了民族间的了解,使其文化逐渐趋同。《魏书·辛绍先传》记载 “丁父忧,三年口不甘味,头不栉沐,发遂落尽,故常着垂裙皂帽”[20]1025。辛绍先为陇西狄道辛氏,汉族大姓,父辛渊为西凉重臣,垂裙帽即鲜卑风帽,说明汉族士人在鲜卑风俗的影响下也会着胡帽。正如段文杰提出的:“由于统治者的变动,民族的迁徙和民族风俗习惯的互相影响,早期壁画中衣冠服饰也是‘胡风国俗,杂相柔乱’汉装胡服同时并存。”[21]166武威的乌独浑墓葬,墓主人名“独浑”,很可能是一鲜卑语名,[22]27-31刘森垚指出乌氏是以匈奴为主、鲜卑为辅的赀虏的一小部分,汉晋以来长期生活在河西地区。[23]148-152乌独浑的随葬衣物疏中有旃幕、袴褶等少数民族之物,其很可能是受到河西鲜卑风俗影响或本身就具有鲜卑血统,与此同时,整个墓葬风格以及使用随葬衣物疏这样的丧葬习俗均是汉式的,说明其受到汉文化的深深影响。类似的墓葬还有敦煌祁家湾的M351前凉墓葬,内部上下两层,这类的埋葬方式明显与汉式葬俗不同,而每个单层内的墓葬形制、随葬品组合与同时代其他墓葬没有任何区别,当是受到了较多的汉文化影响。这些丧葬习俗呈现了民族交往到民族文化逐渐趋同的过程。

崔鸿《十六国春秋·后凉录》记载“吕光,字世明,略阳人,其先自沛迁略阳,因家焉,世为氐酋”[24]604,《晋书·吕光载记》记载吕光“其先吕文和,汉文帝初,自沛避难徙焉,世为酋豪”[4]3053。汉文帝初年、吕氏、避难,这一系列关键词将氐吕先祖上溯至沛县的高后宗亲。魏收修魏书时将之删掉,径记为“略阳氐吕光,字世明,本出略阳”[20]2085,当是对其祖先叙述有所怀疑。389年吕光即三河王位之后,甚至不再满足于仅将祖先上述至西汉吕氏,进一步追溯始祖,“中书侍郎杨颖上疏,请依三代故事,追尊吕望为始祖,永为不迁之庙,光从之”[4]3059。氐吕一族不断将祖先向前追溯,并通过这种祖源攀附模糊本族的血缘。

前文提及沮渠蒙逊母车氏大体出自楼兰,《晋书·车济传》记张重华时期的金城令车济为敦煌人,《十六国春秋辑补》记载了“西平车普”[25]787,表明楼兰车氏早已迁居河西,并在敦煌、西平等地繁衍,出任五凉官员。五凉时期鲜卑鹿氏著籍西平。《魏书·鹿生传》记载“鹿生,济阴乘氏人。父兴寿,沮渠牧犍库部郎”[20]1901。同书另有鹿生子鹿悆《传》。《元和姓纂》云:“后梁(凉)有乐郡(都)太守鹿蕴,见《十六国春秋》。元(玄)孙悆,西魏光禄大夫、河内公,自西平徙济阴。”[26]1440姚薇元指出鹿生就是《南齐书·魏虏传》中的鹿树生,鹿氏是阿鹿桓氏而改,为鲜卑人。[27]80-81陈连庆赞同其族属判断,进一步指出改树生为生,大约为避高欢父讳。陈氏指出《元和姓纂》记载多有舛误,误将鹿悆家世由北凉提前至后凉,但“鹿氏原居西平,《姓纂》之说当有依据。林宝书撰于唐代中叶,其时《十六国春秋》尚完好无缺,此说或出于《十六国春秋》及诸家《凉书》。”[28]107-108鹿氏济阴望,这可能是鹿氏入魏之后的著籍地,[29]23-36其原籍为西平。凭现有资料,尚不能断定已经形成西平鹿氏郡望,但其已有著籍,表明其对地域身份的认同有所加强。

4 结 语

4-5世纪的河陇地区,经历多次大规模的人口迁徙,民族结构随之发生变化。前秦两次大规模移民直接改变了河西的民族构成。后凉氐吕以强劲的军事实力征服凉州,但很快陷入了本地化的困境,致使各地胡汉族群纷纷自立,最终北凉在平衡各部关系的基础上统一凉州。族群互动体现在政治、军事、日常生活等各方面。河陇的民族治理模式呈两类分化,前凉与西凉是典型的汉文化模式;后凉、北凉、南凉在官员任用上极力区分夷夏。军事征讨是民族整合的重要环节,通过军事斗争,各族间的交往逐渐加深。出土文物、图像记载了各族间共居、共同参与宗教活动等具体情形。胡族首领率先学习经史,并遵照汉式传统制造图谶祥瑞,政治文化逐渐趋同。后凉国主吕光为氐人却将其祖先追溯至汉代避难迁徙的汉族官僚,鲜卑鹿氏在五凉时期已著籍西平,说明血缘认同、地域身份认同渐趋相同,民族隔阂逐渐消尽。