青少年抑郁患者疏离感及影响因素研究

熊思怡,陈方煜,李秀

我国青少年抑郁水平呈逐渐上升趋势[1]。抑郁症可能导致个体的人际关系困难,个体长期处于抑郁情绪时感受的孤独感越高[2],更易产生与外部的疏离感。对于疏离感国内外暂无统一定义,本研究将疏离感定义一种负面情绪,是指为个体与自身、周围环境及人际社会之间的距离感,以及无法正常融入的不确定性、孤独感等[3]。和谐融洽的家庭环境,父母的关爱和个体的高自我概念可以提高青少年对家庭的归属感和认同感,从而减低疏离感。本研究调查青少年抑郁患者的疏离感现状,分析其影响因素,为改善青少年抑郁患者疏离感提供参考。

1 对象和方法

1.1 对象 为2022年2月至10月我院就诊的青少年抑郁障碍患者。入组标准:诊断符合《国际疾病分类》第10版; 年龄11~20岁;获得患者及监护人知情同意。排除其他重型精神疾病患者或严重的脑器质性疾病及语言障碍严重者。共142例,其中男44例,女98例;年龄(15.86±2.00)岁;独生子54例,非独生子88例;小学及以下4例,初中51例,高中59例,中专9例,大专及以上19例;校园/网络霸凌:有69例,无73例;居住地:城市53例,城镇54例,农村35例;精神障碍家族史有12例,无130例;自伤史:有114例,无28例;吸烟饮酒史:有35例,无107例。

1.2 方法 使用自编的一般资料表、系统家庭动力学量表、青少年疏离感、一般自我效能感量表组合成问卷对符合入组标准的142例青少年抑郁障碍患者进行调查。

调查问卷:①一般资料表:自行设计,包括性别、年龄、是否独生、年级、居住地、家族史、吸烟饮酒史、既往自伤史、校园/网络霸凌史等。②系统家庭动力学量表:由赵旭东等[4]基于海德堡学派家庭动力学理论编制,得分越高,家庭幸福感程度越高。量表总Cronbach α系数为0.854。③青少年疏离感量表[3]:包含社会、人际和环境3个分量表。总分越高,疏离感程度越强;总均分≥4,说明被试存在明显疏离感,量表总Cronbach α系数为0.956。④一般自我效能感量表[5]:用于测量个体遇到困难或挫折时的自信心,量表得分越高,表示个体的自我效能感越高。该量表的Cronbach α系数为0.914。

本研究经芜湖市第四人民医院伦理委员会的通过,并对研究人员进行统一培训。测试使用统一的指导语,并强调保密原则。正式施测时选择安静且空旷的环境,遵循自愿参与原则进行施测,由被试独立完成问卷。

采用SPSS 18.0进行数据分析,采用Harman单因子检验、描述统计、t检验、方差分析、Pearson相关分析、多元逐步回归分析等统计检验。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验 使用Harman单因子检验本研究中的共同方法偏差问题,研究量表的所有项目进行探索性因子分析。结果显示:第一公因子解释的总变异量24.757%<40%(临界标准),说明本研究不存在严重的共同方法偏差。

2.2 青少年抑郁障碍患者疏离感、家庭动力、自我效能感得分情况 青少年抑郁障碍患者疏离感总分为(245.56±47.36),青少年疏离感总均分为(4.72±0.91),社会疏离感得分为(133.38±25.88),人际疏离感得分为(77.39±17.48),环境疏离感得分为(34.78±8.17),家庭动力学总分为(66.01±12.78),家庭气氛得分为(21.09±7.09),个性化得分为(17.46±4.51),系统逻辑得分为(14.18±3.44),疾病观念得分为(13.27±2.58),自我效能感总分为(17.92±6.23)。

2.3 青少年抑郁障碍患者疏离感的单因素分析 患者年龄、性别、年级、是否独生、居住地、有无精神障碍家族史、有无吸烟饮酒史方面的疏离感得分比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。有校园/网络霸凌经历的患者疏离感得分(254.41±44.10),无校园/网络霸凌患者得分(237.19±49.10),差异有统计学意义(t=0.120,P<0.05);有自伤史患者疏离感得分(252.92±40.82),无自伤史患者得分(215.57±59.83),差异有统计学意义(t=7.639,P<0.05)。

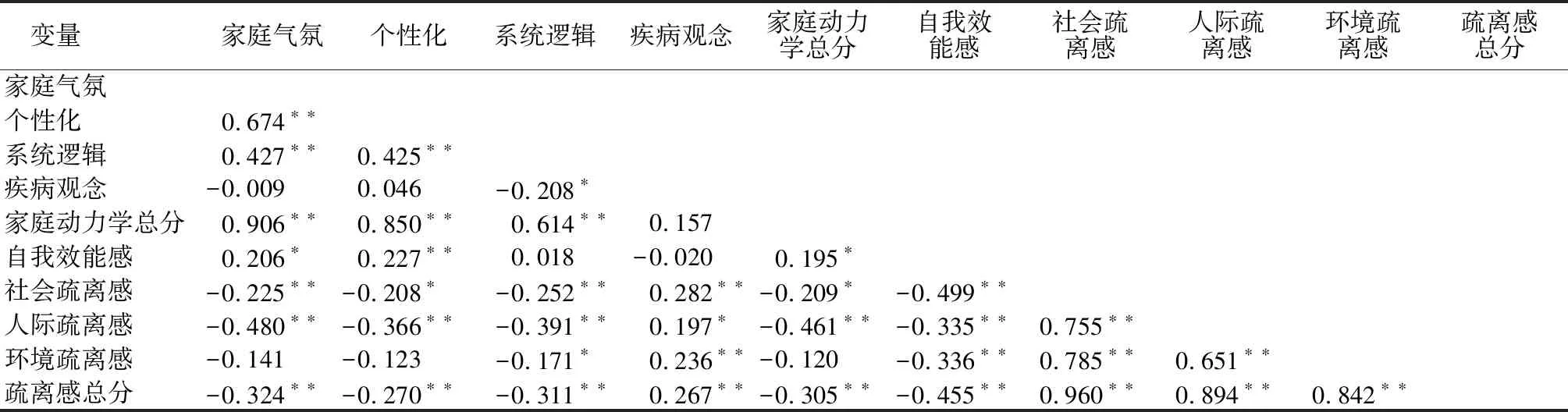

2.4 青少年抑郁障碍患者疏离感与家庭动力学、自我效能感的Pearson相关分析 家庭动力学总分、家庭气氛、个性化、系统逻辑和自我效能感总分与疏离感呈现显著相关(P<0.01),疾病观念与疏离感呈显著正相关(P<0.01)。其中,家庭气氛、个性化、系统逻辑、家庭动力学总分和自我效能感均与社会疏离感、人际疏离感呈显著负相关(P<0.05或P<0.01),疾病观念与社会疏离感、人际疏离感呈显著正相关(P均<0.05)。系统逻辑、自我效能感与环境疏离感呈显著负相关(P均<0.05),疾病观念与环境疏离感呈显著正相关(P<0.01)。见表1。

表1 青少年抑郁障碍患者疏离感与家庭动力学、自我效能感的相关分析(r值)

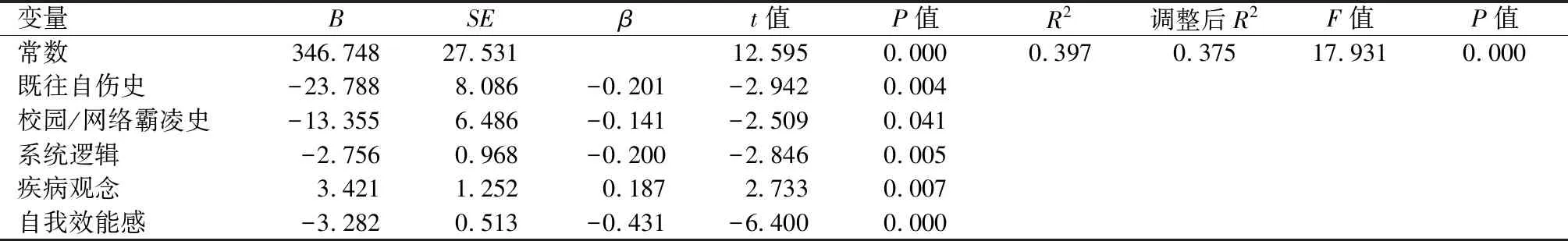

2.5 青少年抑郁障碍患者家庭动力学、自我效能感对疏离感的多元逐步线性回归分析 以青少年疏离感得分为因变量,将有无校园/网络霸凌经历、有无自伤史、家庭动力学各维度的得分及总分、自我效能感得分为自变量进行分析结果显示,既往自伤史、校园/网络霸凌史、系统逻辑、疾病观念、自我效能感进入回归方程,回归模型的拟合度调整后R2=0.375,说明进入回归方程的5个变量能解释疏离感变化情况的37.5%;且DW=1.183<2,各变量VIF均<2,模型中没有多重共线性问题。见表2。

表2 青少年抑郁障碍患者疏离感的多元线性回归分析

3 讨论

本研究显示,青少年抑郁障碍患者疏离感总均分高于徐夫真等[6]与孙繁昌等[7]的研究;青少年抑郁障碍患者疏离感的总分高于孙烨[8]研究,表明青少年抑郁障碍患者疏离感比青少年群体明显,且疏离感程度较高。可能因为患抑郁障碍的青少年伴随情绪低落和兴趣减退,快感丧失,体会到更多的无望感,对自身评价低,更容易产生与外部的疏离感。

本研究显示,疏离感在既往自伤史、校园/网络霸凌史方面的差异有统计学意义,且既往自伤史和校园/网络霸凌史能够负向预测青少年疏离感。经历校园/网络霸凌的青少年抑郁患者,可能感受到自己被排斥、不被他人或团体欢迎,严重者可能导致青少年抑郁患者无法建立正常的人际关系,从而产生疏离感,Han等[9]对中国农村青少年研究发现,网络欺凌受害者疏离感及孤独感更高。

本研究显示,家庭动力学与青少年疏离感呈显著负相关,家庭关系和谐的青少年,其家庭幸福感越高,疏离感越低。本研究也发现系统逻辑能显著负向预测青少年疏离感,疾病观念能正向预测青少年疏离感,说明当家庭倾向于“非此即彼”的价值判断方式时,青少年拥有的自主感受限,体会到父母的冷漠、疏远或者排斥[10],青少年患者会觉得自己无法从家庭获得归属感和支持感,从而使青少年患者体会到更多的疏离感。家庭功能问题少[5],平等沟通和信任的家庭环境,对疾病的有良好认知的父母,能够让青少年体会家庭理解和支持,从而降低疏离感[11]。

本研究显示,自我效能感与青少年疏离感呈显著负相关,自我效能感能够显著负向预测疏离感水平。可能是因为自我效能感高的青少年抑郁患者对自己的能力的衡量及评价较高,从而影响自己的思维、情绪、行为等,帮助个体进行自我调节,应对所处环境中的各种问题,且自我效能高的个体自信心更强,能够更合理成熟的应对困难[12]。Mikkelsen等[13]也发现,积极的社会心理因素,如自我效能感和自尊,可能对青少年的消极心理社会因素(如压力、孤独感、疏离感等)起到缓冲作用。

综上所述,青少年抑郁障碍患者的疏离感比青少年群体更为明显,系统家庭动力学、自我效能感与疏离感密切相关。提示可关注青少年抑郁障碍患者的自我和家庭因素,提高患者的家庭幸福感和自我效能感,从而降低青少年抑郁患者的疏离感水平。