儿童青少年抑郁障碍肥胖患病率及相关因素分析

武士喜,刘志伟,张静静,孙亮,杨荣春

儿童青少年抑郁障碍患者肥胖风险显著高于健康群体,其肥胖患病率约为10.1%~26.7%[1],且肥胖与患儿更严重的抑郁症状密切相关[2]。抑郁与肥胖的关系似乎是双向的,抑郁障碍青少年肥胖的发生风险明显升高,而肥胖亦会诱发更重的抑郁症状[3],且肥胖的青少年容易遭受体质量歧视,导致出现自伤行为的出现[4]。中国青少年抑郁障碍患者非自杀性自伤(NSSI)行为发生率为51%,显著高于一般人群[5]。因此,本研究拟探索儿童青少年住院患者肥胖患病率,并分析其相关影响因素。

1 对象和方法

1.1 对象 研究对象来源于我院儿童青少年住院患者。纳入标准:①诊断符合《国际疾病分类》第10版(ICD-10)抑郁障碍诊断标准;②年龄≥8岁并≤18岁。排除标准:①存在符合 ICD-10 诊断的其他严重精神障碍(如精神分裂症、强迫症等)。②合并精神发育迟滞或严重的神经系统疾病;③合并严重躯体疾病(如心血管疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病等)。入组患者及其监护人知晓研究目的、流程及相关利弊后同意参与项目,并签署知情同意书。本研究经阜阳市第三人民医院医学伦理委员会审批(批准号:科伦审[2018]2018-340-10号)。

1.2 方法

1.2.1 人口学及临床资料采集 本研究为横断面研究,符合入组标准的患者结合临床电子病例及调查问卷,记录其一般资料、既往发病年龄、首次住院年龄、住院次数、总病程、是否伴有躯体疾病、目前服药类别及治疗剂量等。将每个对象的抗抑郁药物治疗剂量均换算为氟西汀当量,换算公式为:氟西汀20 mg=西酞普兰20 mg=艾司西酞普兰9 mg=帕罗西汀17 mg=舍曲林49.3 mg=文拉法辛74.7 mg=米氮平25.5 mg=氟伏沙明71.7 mg[6-7]。

1.2.2 身高、体质量和体质量指数(BMI) 精确测量研究对象身高、体质量。按照中华人民共和国卫生行业标准发布并实施的《学龄儿童青少年超重与肥胖筛查表》[8],根据不同年龄儿童BMI水平,将总体患者分为肥胖组与非肥胖组。

1.2.3 生化指标 检测入组患者空腹血糖、总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)等糖脂代谢指标。

1.2.4 NSSI 根据指南中NSSI行为的定义[9],采用设计的五个问题评估患者是否伴有NSSI行为,分别为:①过去一年内有5 d或更多,且一个月内有过对躯体表面的可能诱发出血、瘀伤或疼痛的(如切割伤、击打等)故意自我伤害,但无自杀观念;②出现自我伤害行为的原因是从负性的感觉或认知状态缓解、解决人际困扰或诱发正性感觉状态;③自伤行为不被社会和文化所认可;④自伤行为或其结果引起临床意义的痛苦,或妨碍人际、学业或其他重要功能方面;⑤该行为不能由其他精神障碍或躯体疾病来解释。

1.2.5 自杀 青少年自杀意念、企图或自杀行为采用3道简易题目进行测量[10],分别为:①“你曾经是否认真考虑过自杀或杀死自己?”;②“你是否有过为了自杀而制定详细计划?”;③“在人生中是否真的去尝试杀死自己?”。对每个问题进行“是”或“否”的回答。

1.2.6 统计学方法 采用IBM SPSS 22.0统计软件进行数据分析。计量资料且符合正态分布的,采用独立样本t检验进行组间比较;如不符合则以中位数M(P25,P75)表示,采用Mann-WhitneyU检验比较。计数资料采用构成比[n(%)]表示,采用卡方检验比较。采用Spearman相关分析肥胖与多种变量的相关性。把单因素分析有统计学意义(P<0.05)的变量纳入多因素Logistic回归模型,探索儿童青少年抑郁障碍伴肥胖的影响因素。检验水准α =0.05。

2 结果

2.1 两组患者一般资料组间比较 共纳入757例患者,其中男性215例,女性542例,总体平均年龄15(14,16)岁,发病年龄14(12,15)岁,总病程12(4,24)个月,住院次数1(1,1)次。肥胖组与非肥胖组比较,年龄、发病年龄、首次住院年龄、总病程、住院次数差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较[例数,%/M(P25,P75)]

2.2 两组患者临床变量组间比较 患者的肥胖发生率为10.4%(79/757)。肥胖组与非肥胖组比较,BMI、空腹血糖、TG、TC、HDL-C及LDL-C、非自杀性自伤、使用抗抑郁药物种类差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 肥胖组与非肥胖组临床变量组间比较

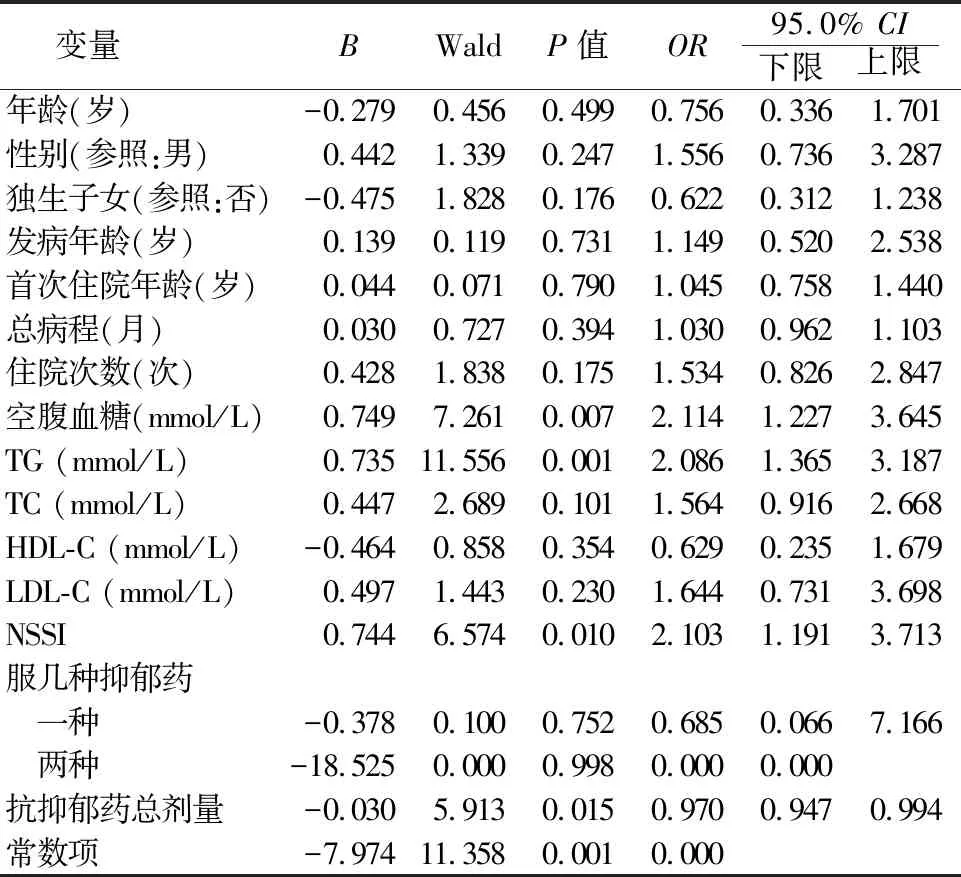

2.2.3 抑郁障碍患儿肥胖的独立影响因素 采用二分类Logistic回归分析将肥胖(非肥胖=0,肥胖=1)作为因变量,将年龄、性别(赋值:男=1,女=2)、独生子女(赋值:否=0,是=1)、发病年龄、首次住院年龄、总病程、住院次数、空腹血糖、TG、TC、HDL-C、LDL-C、NSSI(赋值:无=0,有=1)、服几种抑郁药(赋值:无=0,一种=1,两种=2)及抗抑郁药总剂量纳入为自变量,结果显示空腹血糖(OR=2.114,P=0.007)、TG (OR=2.086,P=0.001)及NSSI行为(OR=2.103,P=0.010)是抑郁障碍患儿伴肥胖的危险因素,而较高剂量的抗抑郁药(OR=0.970,P=0.015)是肥胖发生的保护性因素。见表3。

表3 儿童青少年抑郁障碍患者伴肥胖的二分类Logistic分析

3 讨论

本研究发现儿童青少年抑郁障碍伴肥胖的患病率为10.4%。既往研究指出,儿童青少年抑郁障碍患者肥胖患病率显著高于健康群体[3],此外,青少年抑郁障碍患者发生严重肥胖的几率可升高3.5倍[10]。众多证据支持,青少年抑郁障碍与肥胖之间的关系似乎是双向的,抑郁障碍青少年肥胖风险增加70%;同时,肥胖青少年抑郁风险增加40%[11]。另有研究显示,肥胖是儿童青少年抑郁障碍的不良结局,而非起初的诱因,主要通过抑郁障碍-炎症反应-肥胖通路导致患儿体质量的变化或体质量指数的增高[12]。目前文献显示青少年抑郁障碍人群肥胖发生率较高,其抑郁症状与超重或肥胖的发生密切相关[13],且青春期早期抑郁可预示青少年个体青春期晚期肥胖的发生[14]。

本研究指出,儿童青少年抑郁障碍患者NSSI行为的发生率为35.1%(266/757),且NSSI行为是抑郁障碍患儿伴肥胖的危险因素。研究发现,发展中国家NSSI患病率在11.5%~33.8%之间[15]。一项大样本Meta分析亦发现,儿童青少年NSSI终生和12个月患病率分别为22.1%和19.5%[16]。徐子尧等[5]研究发现,中国青少年抑郁障碍患者NSSI行为发生率为51%;王奇等[17]与郑秀秀等18]报道的数据分别为36.4%、44.3%,本研究结果与既往结论较为一致。历史文献指出,青少年抑郁障碍共病肥胖的患者,其自杀念头的风险明显增加[19]。研究亦指出,与不伴肥胖的青少年人群比较,肥胖的青少年NSSI行为发生风险更高[7]。此外,若青少年遭遇过体质量歧视,则其自伤的风险显著升高[5]。然而,一项纳入101例青少年心境障碍患者的研究发现,是否伴NSSI行为与体质量指数水平并无相关性[20]。目前对于儿童青少年抑郁障碍肥胖与NSSI相关性的研究较少,有待进一步研究。

本研究结果显示,较高剂量的抗抑郁药物是肥胖发生的保护性因素。一项纳入42项研究的荟萃分析显示,(SSRIs)与5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)可能会短期内改善患者体质量指标,长期效应仍不明确[21]。然而,亦有研究指出,服用选择性SSRIs类药物的青少年体质量指数显著增高[22],且抗抑郁药广泛使用可能导致体质量增加的长期风险明显升高[23]。尽管抑郁障碍儿童青少年超重或肥胖的患病率明显增高,并与临床药物使用存在一定联系,但目前评估抗抑郁药物所致抑郁障碍儿童肥胖方面的临床试验仍较少。抗抑郁药物引起体质量变化涉及了中枢和外周机制,包括组胺能、胆碱能、5-羟色胺(5-HT)、去甲肾上腺素、多巴胺、外周效应等多方面的影响[24-25]。因本研究纳入对象为青少年,大部分患者服用药物为氟西汀,可能短期改善患者的体质量指标。

本研究有以下几点局限性。第一,本研究调查问卷多为主观性问题,缺少客观量表评估每例对象的临床症状。第二,因本研究为横断面调查,无法判断儿童青少年抑郁障碍、肥胖、NSSI行为三者之间的因果关系。后续的研究可引入多种临床评估量表,跟踪患者疾病转归与精神症状的变化,以明确患者的抑郁症状、体质量变化及NSSI行为之间的明确相关关系。

儿童青少年肥胖的高患病率已成为社会的一个公共卫生问题,而在精神障碍患儿中尤其严重。本研究指出,非自杀性自伤行为是抑郁障碍患儿伴肥胖的危险因素,而较高剂量的抗抑郁药是肥胖发生的保护性因素。在临床治疗中,应密切关注患者的NSSI行为的发生;在使用抗抑郁药物时,应密切检测患者体质量变化,并尽量选择体质量影响较小的药物。