扩内需战略与消费金融高质量发展

邓宇

本文深入研究了消费金融高质量发展背景及趋势,分析商业银行发展消费金融的竞争优势,建议商业银行紧跟扩内需、促消费政策部署,大力践行金融为民理念,加快完善消费金融体系,优化服务和产品结构,进一步促进消费金融普惠化、专业化。

近年来,我国经济发展保持稳定持续增长,人均GDP超过1.2万美元,居民整体收入稳步提升,消费能力和消费意愿明显增强,消费金融需求呈现多样化、普惠化趋势。商业银行作为消费金融市场主力军,肩负金融服务扩内需、促消费的重任,未来更需要坚持以人民为中心的发展思想,践行金融为民理念。特别是国有大型银行,应在引领消费金融市场和促进消费信贷健康发展方面持续努力,带动整个消费金融业的变革和创新,满足人们日益增长的消费需求。

消费金融高质量发展迎来新机遇

在扩内需和促消费的背景下,消费升级加快,消费新业态新模式不断迭代,县域和农村消费加快提升,居民消费金融需求、层次等逐渐走向多样,消费金融行业和市场也随之转型,对消费金融高质量发展提出了更高要求,同时也带来了许多的机遇。

1.消费内需驱动加快,消费市场潜力巨大

10年来,我国经济转型加快,经济总量规模稳居世界第二大经济体,人均GDP超过1.2万美元,未来增长潜力大。随着经济总量规模扩大和居民收入水平提升,居民消费能力增强。统计显示,2022年我国社会消费品零售总额达到44万亿元。2022年12月14日,国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,明确提出促进传统消费升级和培育新型消费、发展绿色消费等举措,将推动消费市场扩容提质,为消费金融带来更多新机遇。麦肯锡发布研究报告指出,中国消费金融市场仍将保持稳健发展,预计2025年底市场规模将增至约28万亿元人民币。消费市场提质扩容,意味着消费金融市场也将迎来新一轮增长期,高质量发展要求消费信贷规模增长的同时,更加注重质的提升。

2.居民消费观念逐步转变,消费需求显著增强

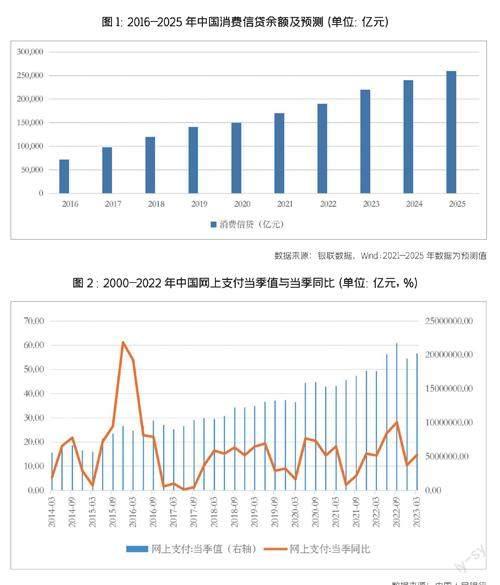

随着居民收入普遍提高,消费的欲望和需求显著增强,同时带来的是消费者的消费观发生了较大变化,移动互联网电商的飞速发展,激活了居民消费潜力(见图1)。手机支付、扫码支付和POS机的大面积推广,进一步促进消费场景和生态布局,消费金融服务网络日益完善。同时,居民消费观念、消费意识发生新的变化,超前消费、分期和境外消费等成为新时尚。商业银行主打信用卡业务,提供包括消费信贷以及现金贷、分期业务等,金融工具和应用创新为满足居民消费升级创造了条件,并促进消费需求层次更加丰富多样。但是,此前由于消费金融行业发展并不规范,平台企业、风险投资以及其他机构纷纷进入到消费金融市场,出现大量暴力催收、高利率消费信贷等问题,征信数据滥用、过度借贷等扰乱正常的消费金融发展秩序。五年来,金融管理部门出台一系列消费金融监管办法,整顿消费金融行业乱象,培育居民合理、健康和可持续的消费金融观。居民消费观念更新转变,理性、绿色、健康消费理念深入人心,消费者倾向于选择安全、可靠的消费金融产品。以商业银行为代表的消费金融机构综合金融服务体系健全,将更能满足和覆盖居民消费需求。

3.消费金融模式加快转型,行业发展日益规范

由于我国经济加快发展,网上消费和支付快速兴起(见图2),居民消费需求增强,驱动消费金融行业快速成长,出现大量消费金融机构。目前存在四类消费金融机构:一类以商业银行为主,在信用卡品牌营销和发卡量方面具有突出优势;一類是以消费金融公司为主;一类是以互联网平台为主,例如蚂蚁金服旗下的花呗、借呗,以及京东金融、财付通等;一类是以分期和现金贷为主的网络小额贷款机构,例如拍拍贷、宜人贷等。近年来,针对不同类型的消费金融机构,金融管理部门持续推动消费金融规范发展,陆续制定出台消费金融监管办法加强消费金融监管,推动消费金融公司持牌经营、合规经营,消费金融行业发展逐步走向规范,为消费金融高质量发展提供更加稳健的监管环境和行业生态。预计随着扩内需战略深入推进,消费金融需求将加快增长,推动消费金融机构公司治理建设、规范业务发展、提升风控和用户隐私、金融消费者权益保护将成为重点。总体来看,以商业银行信用卡中心、银行系消金公司为代表的消费金融机构将引领消费金融迈向高质量发展。

4.零售贡献度不断提升,价值创造能力增强

10年来,商业银行零售转型取得较大进展,零售资产占比和利润贡献度加快提升。以建设银行为例,该行在普惠金融、住房租赁、财富管理以及消费金融等零售市场持续发力,零售贡献度不断提升。近年来,建行零售业务营收和利润总体呈上升趋势,贡献度超过半数。2022年建行年报显示,截至2022年四季度,建行零售业务营收占总营收的比重为51.94%,零售利润占利润总额的比重为56.65%,均超过50%。同时,建行零售业务不良率偏低,零售资产总体质量较为稳健。从未来趋势看,我国房地产市场将进一步回归理性,房贷的增长可能会趋缓,非房贷的需求将增加。因此,消费金融将成为商业银行大零售转型的重要抓手,有赖于通过组织优化调整、流程再造和扩大业务布局寻求新的增长路径,将消费金融发展红利转化为综合收益。

践行“金融为民”经营思路,加快构建消费金融新范式

商业银行发展消费金融布局较早,经营行业经验相对成熟,积累了不少客户和场景,具有竞争优势。但面对新的环境和新的趋势,迫切需要转变经营理念,践行“金融为民”的经营思路,加快构建消费金融新模式,推动消费金融高质量发展。

1.强化零售转型价值创造,加快完善消费金融体系

商业银行零售转型具有现实必要性,也符合国家扩内需、促消费的战略布局。未来,商业银行一方面要着眼于精准高效服务实体经济重点领域和薄弱环节,坚守监管底线和业务发展红线;另一方面就是把握扩内需战略导向,以发展高质量消费金融业务更好满足人民日益增长的美好生活需要,推动消费金融普惠化。因此,作为大型综合银行,建议明确将零售转型作为发力点,以消费金融为突破口,既要明确消费金融发展路线图,制定中长期发展战略和策略,健全人力支撑、资源投入、技术保障等配套机制,将传统消费金融与新型消费金融有机融合,为构建消费金融生态提供长期支撑,探索建立新的场景、新的生态,必要时设立独立的线上消费金融部门,或在条件成熟时设立消费金融公司,完善消费金融架构,进一步在市场上升期、行业规范期获得更多政策和市场红利。

2.推进零售业务融合发展,进一步丰富消费金融层次

商业银行经营信用卡业务多年,具备较为成熟的经验模式,在发展消费金融方面独具优势,面对扩内需战略带来的新机遇和消费金融市场的新趋势,如何进一步探索信用卡融合发展成为破解消费金融高质量发展难题的关键。对此,建议商业银行持续巩固信用卡发展优势,结合信用卡组织架构、技术模型以及人才、市场开发等成熟机制,复制推广到其他消费金融板块,通过人才和技术输出等合规方式,为其他消费金融部门提供支持,夯实消费金融部门内核,促进零售信贷部门、网络科技部门、个人客户经营部门等横向跨部门协作,同时考虑将消费金融组织架构进一步下沉,与当地分支行等实现融合,明确垂直管理、纵向管理职能职责,激活基层消费金融发展活力,积极拓展下沉客群,并发掘新的消费客群。

3.加大线上与数字化布局,充分挖掘潜力客群

大型商业银行往往拥有比较完善的网点布局,覆盖客群较多,但随着零售端和消费市场的线上化、场景化和移动化,迫切将网点规模和覆盖面优势进一步转化为客群经营优势。由于互联网平台长期深耕客户,提供更多样化且具黏性更强的消费场景,在发展消费金融方面抢占先机,商业银行要适应消费金融发展新模式,应着重把握线上经营和线下融合的独特优势,在加大数字化布局的同时,建议加快拓展更多消费场景,除了构建金融生态圈外,可以考虑将更多非金融生态引入自营场景或系统,例如通过新的技术应用拓展手机银行等移动金融App功能,打造技术更加前沿、功能更加完备、体验更强的消费金融空间,深挖存量客群消费金融潜力,提升存量客群贡献度,为消费金融高质量发展建立持续增长基础。

4.加快培育消费金融品牌,建立健全三方合作机制

由于消费市场分布广且细分领域多样,商业银行在资金管理、客群资源、忠诚度等方面具备优势,未来需要借助三方合作机制拓展消费金融发展空间。目前,大型平台企业以及互联网科技公司在长尾客群、风控技术、客群挖潜和消费细分等具有较强竞争力,特别是在新型消费、县域农村消费等领域,商业银行前期涉猎较少,缺乏市场开发经验,或囿于监管合规要求很难介入。对此,建议商业银行瞄准国家政策大力扶持且合乎监管规范的细分行业,通过发挥商业银行消费金融品牌优势,探讨多样化的三方合作模式,加强数据共享开放和场景共建,针对政策导向明确且市场规模较大的消费领域,加快消费场景建设和生态布局,扩大县域和乡村消费市场,扩大消费金融覆盖面,提供更多普惠化消费金融服务。

5.打造消费金融专业队伍,增强市场开发拓展能力

信用卡业务成功的经验就在于配置比较丰富的市场推广人员,中后台搭建了比较全面的数据风控模型,能够快速适应市场变化。商业银行要推动消费金融高质量发展,离不开专业人才队伍建设。对此,建议商业银行一方面加快整合现有的消费金融专业团队,以广义消费金融为导向,根据线上线下、细分场景或总分支模式,搭建专业性更强的柔性市场开发团队,将重点场景和市场开发充分赋能,提供更多资源支持,形成快速迭代、快速响应和灵活配置的组织体系;另一方面加大消费金融团队培训学习,通过引进外部市场人才、提升绩效考核效能,优化人才优胜劣汰机制,既能够吸引大量外部优秀人才,也能够激活现有的消费金融队伍。同时,要尽快适应消费金融新模式新趋势,适当吸收互联网平台等市场人才。

6.优化风险管理模型,持续提升零售资产质量

零售业务具有覆盖面广、客群层次多样、消费金融场景个性化等特征,传统商业银行趋向于相对标准且系统化的风险管理模型,据此构建起客户画像、准入、定价、贷后以及催收等风控体系。但是,面对大量的长尾客群,标准化或单一的静态风险控制模型已經很难完全适应外部市场变化,而且也难以较好地匹配客群风险偏好,零售资产质量面临较大的风险挑战。建议充分利用信用卡丰富多样的消费金融业务场景、多层次的客群风险画像等优势,持续挖掘存量或潜在客群数据资源,丰富客户画像和标签,通过动态模型调整强化零售资产风险管理质效,探索创设底层零售风险模型标准化、场景及客群风险个性化的新模式。